| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| Inventaires > Les mots du vivant > A |

| A |

| Abaisseurs

(muscles). - On donne ce nom aux muscles

qui concourent Ă l'abaissement d'une partie quelconque du corps : tels

sont l'abaisseur du globe de l'oeil ou droit

inférieur de l'oeil; l'abaisseur de l'aile du

nez

ou myrtiforme, etc. D'autres muscles, sans porter le nom d'abaisseurs,

le mériteraient par leurs fonctions : ainsi, les muscles petit dentelé

et triangulaire du

sternum concourent

à abaisser les côtes; l'épaule est abaissée

par le petit pectoral, le sous-clavier,

le grand dentelé.

Abdomen. - Cavité du corps des animaux située au-dessous du diaphragme et qui contient la plupart des organes de l'appareil digestif (estomac, foie, intestin, rate, vessie, reins, etc.). La partie infériuere de l'abdomen est le bassin. Abducteurs (muscles). - Muscles responsables de l'abduction, c'est-à -dire du mouvement qui éloigne une partie du corps de la ligne médiane. Par exemple, l'abduction de la hanche est lorsqu'on écarte sa jambe latéralement. Dans la hanche, les principaux muscles abducteurs comprennent le muscle tenseur du fascia lata, le muscle glutéal moyen et le muscle glutéal minimum. Dans l'épaule, le muscle deltoïde est le principal muscle abducteur. Abeilles. - genre d'insectes, de l'ordre des Hyménoptères. les Bourdons, les Psithyres, les Mélipones, les Trigones appartiennent à ce genre.C'est l'espèce Apis mellica qui est utilisée dans les ruches pour produire le miel. Aberration chromosomique. - Anomalie ou modification dans la structure ou le nombre des chromosomes d'une cellule. Les chromosomes sont les structures portant l'information génétique dans les cellules, et toute altération peut avoir des conséquences importantes sur le développement et la santé d'un individu. On distingue principalement les aberrations chromosomiques numériques et les les aberrations chromosomiques structurelles. Les premières concernent des changements dans le nombre total de chromosomes. Par exemple, la trisomie 21 est une aberration numérique où il y a trois exemplaires du chromosome 21 au lieu des deux habituels. Les secondes correspondent à des modifications dans la structure physique des chromosomes. Par exemple, des délétions (perte d'une partie du chromosome), des duplications (répétition d'une partie du chromosome), des translocations (échange de fragments entre deux chromosomes non homologues) et des inversions (inversion de l'orientation d'une partie du chromosome). Les aberrations chromosomiques peuvent être héritées ou survenir de novo (pour la première fois dans une famille). Elles peuvent également être causées par des facteurs environnementaux, des erreurs lors de la division cellulaire ou des problèmes génétiques. Abiotiques (facteurs). - Eléments non vivants du milieu dans lequel vit un organisme, tels que la température, la lumière solaire, l'humidité, le pH du sol ou de l'eau, la topographie, la composition minérale du sol, les conditions météorologiques, la salinité et la pression atmosphérique. Abscission. - Processus naturel de séparation d'une partie d'une plante de la plante elle-même. L'abscission est un mécanisme contrôlé par la plante pour éliminer certaines parties qui ne sont plus nécessaires ou qui ont rempli leur fonction. L'abscission permet par exemple la chute des feuilles en automne, la libération des graines des fruits, ou encore la séparation des fleurs fanées. C'est un processus régulé par des changements hormonaux. Il implique la formation d'une couche d'abscission à la base de la structure à détacher. Cette couche d'abscission affaiblit les tissus et conduit finalement à la séparation de la partie de la plante. Abscissique (acide). - Hormone végétale jouant un rôle essentiel dans la régulation de la croissance et du développement des plantes. Son nom provient du fait qu'elle a été initialement identifiée pour son implication dans le processus d'abscission, c'est-à -dire la chute des feuilles, fruits ou autres organes végétaux. L'acide abscissique contribue à induire et maintenir la dormance des bourgeons, un état de repos qui permet à la plante de survivre à des conditions environnementales défavorables. Il est ordinairement produit en réponse à divers stress environnementaux tels que la sécheresse, le froid, ou des attaques de pathogènes. Il agit en tant que signal pour déclencher des réponses adaptatives, notamment la fermeture des stomates pour réduire la perte d'eau par transpiration. L'acide abscissique inhibe également la germination des graines dans des conditions défavorables en bloquant certains processus métaboliques nécessaires à la germination. En revanche, lorsque les conditions deviennent plus propices, ls concentration diminue, favorisant ainsi la germination. L'acide abscissique peut encore influencer la croissance des racines en réponse à des conditions environnementales changeantes. Absorption. - Mécanismes par lesquels les organismes vivant intègrent les aliments qu'ils ingèrent. Les nutriments sont absorbés par les cellules de la paroi intestinale et transportés dans la circulation sanguine. C'est à partir de là que ces nutriments sont distribués à travers l'organisme pour répondre aux besoins énergétiques et métaboliques. Acaule (botanique), = sans tige apparente. - Dans les ouvrages de botanique descriptive, ce mot s'applique à un certain nombre de plantes appartenant aux groupes les plus divers, par exemple : Cirsium acaule, brasera acaulis, Primula acaulis, Gesnaeria acaulis. Cela ne veut pas dire que ces plantes soient véritablement dépourvues de tige, mais simplement que la tige de ces plantes est tellement courte que toutes les feuilles qui s'y attachent sont rapprochées les unes des autres et se recouvrent de manière à former une rosette à la surface du sol. Lorsqu'ils sont jeunes, les Palmiers sont acaules, mais leur tige s'allonge plus ou moins avec l'âge. (R. Blanchard). Acclimatation.

- On appelle ainsi l'action d'acclimater ou de s'acclimater. La plupart

des animaux domestiques proviennent de l'Asie

ou du nord-est de l'Afrique. Domestiqués dès

la Préhistoire, ils ont suivi les grandes migrations des peuples. Après

un long laps de temps. les Grecs entreprirent volontairement d'introduire

en Europe des espèces exotiques-:

on leur doit l'acclimatation du faisan et du paon. Les Romains rapportèrent

la pintade du nord de l'Afrique, en mĂŞme temps qu'ils multipliaient le

lapin,

le canard et le furet. Ils Ă©levaient mĂŞme Ă l'Ă©tat domestique les grues,

les sarcelles et les statiques. Les Arabes introduisirent dans les pays

qu'ils envahirent le chameau, le dromadaire, le zébu, le buffle et le

ver à soie. Au XVIe siècle, les Espagnols

ramenèrent de l'Amérique

du Sud le dindon, le canard musqué et le cobaye ou cochon d'Inde,

et des Canaries le serin. La salade, dite

"romaine", a été introduite d'Italie en France

par Rabelais Acclimatement.

- Etat d'un organisme vivant acclimaté, résultat de l'acclimatation.

L'acclimatement indique la transformation par laquelle l'organisme, transporté

dans un milieu nouveau, se met en harmonie avec ce milieu. C'est Ă tort

que l'on confond les deux expressions acclimatement et acclimatation, cette

dernière supposant que l'adaptation s'accomplit, au moins en partie, sous

l'effort de l'industrie humaine. - Chaque espèce végétale

a besoin, pour effectuer sa nutrition

et parcourir toutes les phases de son Ă©volution, depuis la germination

jusqu'Ă la maturation de son fruit,

d'un certain minimum de rayons solaires et de chaleur. Si cette chaleur

lui manque trop tôt, les derniers actes de la végétation ne s'accomplissent

pas. Pourtant, de nombreux faits tendent à prouver que les végétaux

supportent facilement le passage de la zone tempérée aux régions chaudes.

Certaines plantes que l'on fait développer et

fructifier dans les serres, où l'on crée pour elles un climat artificiel,

ne tardent pas à mourir dès qu'on cesse de les entourer des conditions

extérieures favorables. Si le maïs, le pêcher, le prunier, le cerisier,

l'oranger ( Acétylcholine ( = ACh) . - Neurotransmetteur impliqué dans la transmission des impulsions nerveuses à travers les synapses. L'acétylcholine intervient notamment dans la régulation de la contraction musculaire, la modulation de l'attention, de la mémoire et du sommeil, ainsi que le contrôle des mouvements volontaires et involontaires. Elle est particulièrement importante dans le système nerveux autonome, qui régule des fonctions automatiques(fréquence cardiaque, respiration, digestion, etc.). Acétyl-CoA ( = acétyl coenzyme A). - Molécule intervenant dans le métabolisme cellulaire. Il s'agit d'une coenzyme qui joue un rôle dans la dégradation des glucides, des lipides et des protéines. L'acétyl-CoA est formé par l'oxydation du pyruvate, qui est le produit final de la glycolyse, ou par la dégradation des acides gras dans la β-oxydation. Ce coenzyme peut également être dérivé de la catabolisme de certains acides aminés. L'acétyl-CoA est un substrat dans le cycle de l'acide citrique (= cycle de Krebs). Dans ce cycle, l'acétyl-CoA entre, et ses atomes de carbone sont progressivement oxydés, générant des transporteurs d'électronsénergétiques (NADH et FADH2), qui sont ensuite utilisés dans la chaîne de transport d'électrons pour produire de l'ATP par phosphorylation oxydative. L'acétyl-CoA est, par ailleurs, un précurseur de la synthèse des acides gras. Contrairement à son rôle dans la production d'énergie, l'acétyl-CoA est un point de départ pour des processus anaboliques tels que la biosynthèse des lipides. Dans certaines conditions, l'acétyl-CoA peut être converti en glucose par néoglucogenèse, fournissant ainsi un moyen de maintenir les niveaux de glucose sanguin. L'acétyl-CoA est également impliqué dans la régulation épigénétique. Il sert de substrat pour les histones acétyltransférases (HAT), des enzymes qui ajoutent des groupes acétyles aux protéines d'histones. Ce processus peut influencer l'expression génique. Acide aminé. - Monomère d'une protéine qui a un carbone central ou un carbone alpha auquel un groupe amino, un groupe carboxyle, un hydrogène et un groupe R ou une chaîne latérale est attaché; le groupe R est différent pour les 20 acides aminés les plus courants. On parle d'acides aminés essentiels pour désigner ceux qui ne peuvent pas être synthétisés par le corps humain et doivent donc être obtenus à partir de l'alimentation. Ce sont : l'histidine, l'isoleucine, la leucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, la tryptophane et la valine. Corrélativement les acides aminés non essentiels sont ceux que le corps peut synthétiser, même s'il peut également les obtenir à partir de l'alimentation. Ce sont : l'alanine, l'arginine, l'asparagine, l'aspartate, cystéine, la glutamate, la glutamine, la glycine, proline, la sérine et la tyrosine. Acide ascorbique = vitamine C. - Vitamine hydrosoluble nécessaire à la croissance et à la réparation des tissus dans tout le corps, ainsi qu'à la formation du collagène, une protéine importante pour la peau, les os, les cartilages et d'autres tissus conjonctifs. L'acide ascorbique est également un antioxydant puissant, ce qui signifie qu'il aide à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, contribuant ainsi à prévenir le vieillissement prématuré et diverses maladies, y compris les maladies cardiovasculaires et certains types de cancer. Les sources alimentaires riches en vitamine C comprennent les agrumes (comme les oranges et les citrons), les kiwis, les fraises, les poivrons, les brocolis, les épinards et de nombreux autres fruits et légumes frais. Acinus, plur.

Acini

(anatomie). - Malpighi Acoustique (nerf) = nerf vestibulocochléaire = huitième nerf crânien (CN VIII). - Nerf crânien responsable de la transmission des informations auditives et vestibulaires depuis l'oreille interne vers le cerveau. Le nerf acoustique se divise en deux branches principales : • Nerf cochléaire : Branche responsable de la transmission des signaux auditifs. Elle provient de la cochlée et transmet les informations auditives au cerveau, où elles sont interprétées comme des sons.Ces deux branches se rejoignent pour former le nerf vestibulocochléaire proprement dit lors de leur passage à travers le canal auditif interne du crâne. Ensuite, le nerf vestibulocochléaire transmet ces informations au tronc cérébral, où elles sont relayées vers d'autres parties du cerveau, notamment le cortex auditif pour le traitement des signaux auditifs et les centres vestibulaires pour le traitement des informations d'équilibre. Acrogènes,

du grec akros, à l'extrémité, et genos, naissance, développement.

- Nom proposé par Lindley Acromion (anatomie), du grec akros, au sommet, et omos, épaule. - On donne ce nom à une apophyse qui termine en haut et en dehors, l'épine de l'omoplate; elle s'articule avec l'extrémité externe de la clavicule (articulation acromioclaviculaire) et donne attache aux muscles-trapèze et deltoïde. Acropète (botanique). - Le développement des organes des plantes est dit acropète lorsqu'il se fait de la base au sommet. Les feuilles, par exemple, apparaissent toujours de cette manière, les plus anciennes étant situées vers le bas de la tige ou du rameau, les plus récentes étant rapprochées de l'extrémité libre et constituant même le bourgeon terminal. Des faits du même ordre s'observent encore pour la fleur, dont les différents verticilles se développent de la périphérie au centre, ce qui revient à dire de la base au sommet du réceptacle. Cela n'est pas douteux dans les fleurs a réceptacle convexe, comme l'est celui des Renonculacées et des Magnoliacées; cela est encore vrai lorsque le réceptacle est concave, comme dans les Rosiers, les Pruniers; dans ce cas, le sommet organique correspond, en effet, exactement au fond même de la coupe réceptaculaire. (R. Bl.). Acrosome. - Structure généralement localisée à l'extrémité du noyau du spermatozoïde. C'est une vésicule membraneuse remplie d'enzymes, du spermatozoïde. Ces enzymes sont libérées lorsqu'un spermatozoïde atteint l'ovule (réaction acrosomique) dans le processus de fécondation. L'action de ces enzymes permet au spermatozoïde de pénétrer les couches protectrices de l'ovule, facilitant ainsi la fusion des gamètes mâle et femelle. ACTH (= AdrenoCorticoTropic hormone) = hormone corticotrope = hormone adrénocorticotrope. - Hormone produite par l'hypophyse et dont la principale fonction est de stimuler la production et la libération d'une autre hormone, le cortisol, par les glandes surrénales, situées au-dessus des reins. Le contrôle de l'ACTH est régulé par un mécanisme de rétroaction (feedback) impliquant l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes surrénales. Lorsque le corps est soumis à un stress, l'hypothalamus libère une hormone appelée corticolibérine (CRH), qui à son tour stimule la libération d'ACTH par l'hypophyse. L'ACTH active ensuite les glandes surrénales pour produire et libérer le cortisol. Actine. - Protéine cytosquelettique impliquée dans la structure et la fonction des cellules eucaryotes. Elle appartient à une famille de protéines appelées protéines filamentaires, et elle est particulièrement importante pour la motilité cellulaire et la division cellulaire. C'est le principal composant des microfilaments, qui sont présents dans le cytosquelette cellulaire et contribuent au maintien de la forme cellulaire. L'actine contribue à la structure générale de la cellule en maintenant la forme et la résistance mécanique. Elle participe aussi à l'organisation des organites cellulaires et à la distribution du cytoplasme. L'actine est essentielle pour les mouvements cellulaires tels que la locomotion des cellules individuelles (comme dans le cas des cellules musculaires ou des cellules migratoires), ainsi que pour la migration cellulaire lors du développement embryonnaire ou dans la réponse immunitaire. Lors de la division cellulaire, l'actine est impliquée dans la formation du anneau contractile pendant la cytokinèse. Ce processus permet la séparation des deux cellules filles après la division nucléaire. En plus de son rôle structural, l'actine est également impliquée dans la régulation de divers processus cellulaires et de la signalisation cellulaire. Des protéines régulatrices de l'actine, telles que les protéines de liaison à l'actine, contrôlent sa polymérisation et sa dépolymérisation en réponse à des signaux cellulaires. Actomyosine. - Complexe protéique composé d'actine (ci-dessus) et de myosine, deux protéines impliquées dans la contraction musculaire et d'autres processus cellulaires. Ce complexe joue un rôle essentiel dans la motilité cellulaire, la contraction musculaire, et d'autres activités cellulaires nécessitant la conversion d'énergie chimique en travail mécanique. La contraction musculaire implique un cycle de rapprochement et d'éloignement des filaments d'actine et de myosine. Lorsque l'ATP est hydrolysé par la myosine, celle-ci se déplace le long de l'actine, provoquant le rapprochement des filaments et la contraction musculaire. Après la contraction, l'ATP se lie à la myosine, permettant la séparation des filaments et la relaxation musculaire. La formation du complexe actomyosine se produit au niveau des ponts transversaux formés par les têtes de myosine se liant aux sites actifs de l'actine. Adaptation. - Capacité d'un organisme vivant à évoluer et à développer des caractéristiques qui améliorent sa survie et sa reproduction dans son environnement spécifique. L'adaptation est étroitement liée au processus d'évolution. Les populations d'organismes subissent des changements génétiques au fil du temps, et les traits qui favorisent la survie et la reproduction ont tendance à être transmis à la descendance. Les caractéristiques adaptatives peuvent être anatomiques, physiologiques, comportementales ou génétiques. Elles permettent à un organisme de mieux s'ajuster à son environnement et d'augmenter ses chances de survivre et de se reproduire. L'adaptation est peut être vue comme le résultat de la sélection naturelle, un processus par lequel les individus ayant des caractéristiques favorables ont une meilleure probabilité de survie et de reproduction, transmettant ainsi ces caractéristiques à la génération suivante. Les adaptations peuvent se produire à court terme, par des ajustements physiologiques ou comportementaux, ou à long terme, par des changements génétiques. Les changements génétiques surviennent généralement sur des périodes de temps beaucoup plus longues. Certains organismes peuvent également montrer une plasticité phénotypique, c'est-à -dire la capacité à ajuster leurs caractéristiques en réponse à des changements temporaires dans l'environnement sans modification génétique. Adducteurs (muscles), du latin adducere, amener. - Muscles responsables de l'adduction, c'est-à -dire du mouvement qui rapproche une partie du corps de la ligne médiane; ce sont les muscles antagonistes des abducteurs. Dans la hanche, les principaux muscles adducteurs comprennent le muscle adducteur long, le muscle adducteur court, le muscle gracile, le muscle pectiné, ainsi que le grand, le moyen et le petit adducteur. Dans l'épaule, les principaux muscles adducteurs sont le muscle grand pectoral et le muscle grand dorsal. Les muscles adducteurs du bras sont le grand , le grand dorsal et le grand rond; à la main, ce sont les muscles fléchisseurs; aux doigts, les adducteurs sont les inter-osseux et adducteur du pouce (il faut remarquer ici, que l'axe du corps est remplacé par l'axe du membre); à la cuisse on trouve comme adducteurs, le pectiné et les trois adducteurs; au tarse les muscles rotateurs sont en même temps abducteurs et adducteurs. Adénine. - L'une des quatre bases azotées qui constituent les unités fondamentales des acides nucléiques (ADN et ARN). Ces bases azotées, également appelées nucléotides, sont cruciales dans le stockage et la transmission de l'information génétique. L'adénine est une base azotée purique. Sa structure moléculaire comprend un cycle hexagonal avec une liaison double et un cycle pentagonal. Dans la structure en double hélice de l'ADN, l'adénine s'apparie de manière spécifique avec la thymine (T). Dans l'ARN, elle s'apparie avec l'uracile (U). Cet appariement spécifique des bases (A-T dans l'ADN, A-U dans l'ARN) est crucial pour la stabilité et la fidélité de la transmission de l'information génétique lors de la réplication et de la transcription. L'adénine est également un composant important des molécules d'ATP (adénosine triphosphate) et d'ADP (adénosine diphosphate). Adénologie, du grec aden, glande, et logos, science. - C'est la branche de l'anatomie qui est consacrée à l'étude les glandes. Le mot Adénotomie a été employé aussi pour désigner l'anatomie de ces organes. Adénosine triphosphate (ATP). - Molécule essentielle pour le stockage et le transfert d'énergie dans les cellules vivantes. Elle est composée d'une molécule adénosine (composée d'adénine et de ribose) et de trois groupes phosphate. Le stockage de l'énergie chimique se fait sous forme de liaisons entre les groupes phosphate. Lorsque l'une de ces liaisons est brisée par une réaction chimique, de l'énergie est libérée et peut être utilisée pour alimenter des processus cellulaires. Lorsqu'une liaison

phosphate est hydrolysée, l'ATP se transforme en adénosine diphosphate

(ADP) et un phosphate inorganique (Pi), libérant de l'énergie. L'ADP

et le phosphate inorganique sont réutilisés pour reformer de l'ATP par

des processus tels que la phosphorylation oxydative.

Adipocytes. - Cellules de stockage des graisses. ADN (acide désoxyribonucléique). - Molécule d'acide nucléique à double hélice, renfermé dans les noyaux des cellules, et qui contient l'information génétique essentielle pour le développement, le fonctionnement et la reproduction des organismes vivants. L'ADN est organisé en structures appelées chromosomes. Chaque chromosome contient de nombreux gènes, qui sont les unités fonctionnelles de l'ADN et portent des instructions pour la synthèse de protéines. Avant chaque division cellulaire, l'ADN se réplique, c'est-à -dire produit une copie exacte de lui-même, assurant ainsi que chaque cellule fille reçoit une copie complète et identique de l'information génétique. ADN mitochondrial (ADNmt). - Type d'ADN présent dans les mitochondries, contrairement à l'ADN nucléaire, qui est contenu dans le noyau de la cellule. L'ADN mitochondrial est principalement hérité de la mère. Il est composé d'une petite molécule d'ADN circulaire à double brin. (Cette structure circulaire ressemble à celle des bactéries, car les mitochondries ont des similitudes évolutives avec des bactéries anciennes). Le génome mitochondrial contient de l'information génétique pour la synthèse de certaines protéines, ARN et molécules nécessaires au fonctionnement des mitochondries, même si la majorité des protéines nécessaires pour leur fonctionnement sont codées par le génome nucléaire et importées dans les mitochondries. L'ADN mitochondrial code en particulier pour certaines protéines impliquées dans la chaîne respiratoire, qui est cruciale pour la production d'ATP par les mitochondries. Il code également pour des ARN nécessaires à la traduction des protéines mitochondriales. ADN recombinant. - Molécule d'ADN qui a été créée artificiellement en combinant des fragments d'ADN provenant de sources différentes. Cette technologie permet de créer des séquences d'ADN qui ne se trouvent pas naturellement ensemble, en fusionnant des gènes ou des parties de gènes de différentes origines. Les gènes spécifiques que l'on souhaite introduire dans l'ADN recombinant sont isolés à partir de l'ADN d'un organisme source. Cela peut être effectué en utilisant des enzymes de restriction, qui coupent l'ADN à des sites spécifiques. Les gènes isolés sont insérés dans des vecteurs de clonage, tels que des plasmides ou des virus, qui servent de véhicules pour transporter les nouveaux gènes dans des cellules hôtes. Ces cellules hôtes peuvent être des bactéries, des levures, ou d'autres types de cellules. Les vecteurs contenant les gènes d'intérêt sont introduits dans des cellules hôtes par un processus appelé transformation. Les cellules hôtes peuvent alors répliquer le vecteur et exprimer les gènes recombinants. Des méthodes de sélection, telles que l'utilisation d'antibiotiques ou de marqueurs génétiques, sont utilisées pour identifier et isoler les cellules qui ont intégré avec succès les gènes recombinants. Les cellules hôtes qui ont intégré les gènes recombinants peuvent être cultivées en grande quantité pour produire de l'ADN recombinant. Cela peut être utile pour produire des protéines spécifiques codées par les gènes recombinants. L'ADN recombinant a des applications variées, notamment dans la production de médicaments (par exemple, l'insuline humaine produite par des bactéries génétiquement modifiées), la modification génétique des plantes, la recherche biomédicale, et la création de modèles animaux pour l'étude des maladies génétiques. Cette technologie a ouvert de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines de la biologie et de la médecine. ADP ( = adénosine diphosphate). - Molécule organique qui joue un rôle essentiel dans le métabolisme énergétique cellulaire. Elle est étroitement associée à l'ATP (adénosine triphosphate). L'ADP est composé d'une adénosine (qui comprend une molécule d'adénine et un sucre, le ribose) liée à deux groupes phosphate. L'ADP est impliqué dans le stockage et le transfert d'énergie dans les cellules. Lorsque l'ATP perd un groupe phosphate pour devenir ADP, de l'énergie est libérée. Ce processus est associé à des réactions cellulaires nécessitant de l'énergie. Adrénaline ( = épinéphrine). - Hormone et un neurotransmetteur qui appartient à une classe de substances appelées catécholamines, et joue un rôle essentiel dans la réponse au stress et dans la régulation de certaines fonctions du corps. Elle prépare ainsi l'organisme à faire face au stress en augmentant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la disponibilité de l'énergie. L'adrénaline est sécrétée par les glandes surrénales. Elle est libérée en réponse à des signaux du système nerveux sympathique. Aérobie. - Terme utilisé pour désigner des organismes ou des processus qui nécessitent de l'oxygène pour vivre ou se produire. Les organismes aérobies sont des organismes qui ont besoin d'oxygène pour survivre. Affinité.

- Capacité d'interaction entre deux molécules, souvent des protéines

ou des ligands.

Age. - Dans le cas des animaux, ce terme désigne le temps écoulé depuis la naissance. Il est un grand nombre d'espèces animales dont l'aspect extérieur subit, selon les âges, un changement assez visible pour qu'on ait pu le constater et en tenir compte. C'est ainsi que le jeune âge est très souvent indiqué, surtout chez les oiseaux, par des parures spéciales ou livrées, qui donnent des indications précises sur l'âge. Chez les mammifères, on trouve souvent, dans l'examen des dents, dans l'état des cornes, des sabots, du pelage, des renseignements approximatifs sur ce même point. - Dans le cas des végétaux, la notion d'âge se présente assez différemment. On a ainsi l'habitude de distinguer quatre classes de plantes : 1° les plantes annuelles qui atteignent tout leur développement et qui meurent au bout d'une année; 2° les plantes bisannuelles, qui périssent la seconde année; 3° les plantes vivaces, qui vivent un nombre d'années indéterminé; 4° les plantes ligneuses, comprenant les arbres, les arbrisseaux et les sous-arbrisseaux. - Certains arbres, tels que le baobab, semblent pouvoir vivre indéfiniment; on a rencontré des chênes âgés de plus de six cents ans, des oliviers de trois cents ans. Un pin du Wermeland, en Suède, a duré plus de quatre cents ans. Les cèdres du Liban peuvent aussi vivre, un nombre considérable d'années. Pour arriver à calculer l'âge des arbres, il suffit de compter sur une coupe transversale des troncs les lignes concentriques qui représentent les couches annuelles. (DGS). Agnathes. - Superclasse de vertébrés rassemblant des espèces dépourvues de mâchoire inférieure. Aiguë (maladie). - Maladie dont les symptômes augmentent et diminuent dans un court laps de temps. Aiguillon. - En zoologie, on appelle ainsi un dard creux et par où s'épanche le venin des insectes hyménoptères et des arachnides scorpionides. L'aiguillon est toujours situé à l'extrémité de l'abdomen, Chez les scorpions, il est formé par le dernier segment de l'abdomen ou telson, qui se termine en une pointe arquée. Chez les Hyménoptères (abeilles, guêpes), l'aiguillon se compose d'une gaine chitineuse renfermant deux soies, et est articulé à son origine avec un certain nombre de pièces destinées à le faire sortir de l'abdomen et à le diriger dans tous les sens : les abeilles laissent ordinairement leur Aiguillon dans la piqûre. - On désigne encore sous ce nom les piquants que présentent sur leur corps certains animaux, comme les hérissons. - En botanique, on appelle aiguillon, en botanique, une production dure et pointue que présente l'écorce de certaines plantes. L'aiguillon diffère de l'épine en ce qu'il est dû à une prolifération épidermique, tandis que l'épine est un prolongement de la partie profonde du bois. L'aiguillon se détache de la plante en laissant une cicatrice peu profonde (aiguillons des ronces, des rosiers, des acacias). - En ichtyologie, le nom d'aiguillon s'applique aux osselets d'une seule pièce et pointus qui remplacent, dans quelques familles de poissons, certains rayons des nageoires. - Aiguillon est aussi le nom populaire du jeune brochet. - Ajoutons que dans l'ancienne médecine, l'auguillon était cause déterminante de l'inflammation. Aile. - Membre supérieur des Oiseaux qu'ils utilisent pour voler. On donne également ce nom aux organes de vol des Chauves-souris et des Insectes. Aileron (zoologie). - Extrémité de l'aile formée, chez les oiseaux, par les pennes ou longues plumes, au nombre de trois, quatre ou cinq, qui s'insèrent à l'extrémité de l'aile; c'est aussi le fouet de l'aile. Aine, du mot latin inguen, dont on fit d'abord aigne. - L'aine ou pli de l'aine est un enfoncement dirigé obliquement de dehors en dedans et de haut en bas, qui sépare l'origine du membre inférieur de la cavité abdominale. Ce pli constitue le bord antérieur d'un enfoncement triangulaire dont les côtés sont formés par l'os iléon et le muscle couturier en dehors, et le premier adducteur en arrière. C'est ce qu'on appelle, à proprement parler, l'aine, la région inguinale. Cet espace est intéressant à connaître à cause de l'importance des parties qu'on y rencontre et qui peuvent être le siège de maladies ou blessures très graves; ces parties sont, de dehors en dedans, les muscles psoas et iliaque, le nerf crural, l'artère et la veine crurales et le muscle péctiné; plus superficiellement, existent des ganglions lymphatiques. (F.-N.). Aisselle, du latin axilla, aisselle. - Ce nom désigne en anatomie humaine, un enfoncement situé au-dessous de la jonction du bras avec l'épaule : c'est ce qu'on appelle le creux de l'aisselle. Cette cavité est limitée en avant par le bord inférieur des muscles grand et petit pectoral, qui forment sa paroi antérieure; en arrière par la partie la plus élevée du bord externe du grand dorsal, et le bord inférieur du grand rond : au fond se trouvent une couche épaisse de tissu cellulaire et adipeux, des ganglions lymphatiques, l'artère et la veine axillaires et le plexus brachial. La peau de l'aisselle, fine et extensible, est pourvue de nombreux follicules qui sécrètent un fluide odorant et de caractère alcalin. - En anatomie vétérinaire, ce mot désigne le point d'union du membre antérieur au tronc; extérieurement cette région porte le nom d'ars. - En botanique, on dit l'aisselle d'une feuille, d'un pédoncule et même d'un rameau, pour désigner l'angle que forme chacune de ces parties sur la tige qui les porte. Akène ou Achaine. - Fruit sec, indéhiscent, ne renfermant qu'une seule graine. Des fruits de ce genre s'observent dans le Noisetier, le Chêne, un grand nombre de Polygonacées, de Renonculacées (Renoncule, Clématite, Anémone), de Rosacées (Rose, Fraise, Benoîte), chez les Valérianacées, chez les Composées, etc. - Il y aurait avantage à identifier dans les descriptions le caryopse à l'akène : la ligne de démarcation entre ces deux sortes de fruits est difficile à fixer et la seule différence que l'on puisse invoquer entre eux consiste en ce que le caryopse est défini : un fruit dans lequel le péricarpe est adhérent à la graine, sur laquelle il se moule en quelque sorte, tandis que dans l'akène la graine est libre et mobile à l'intérieur du péricarpe; en partant des cas extrêmes (caryopse : Blé; akène : Noisette), on passe de l'une à l'autre forme par des intermédiaires tellement insensibles qu'on ne peut un seul instant douter que ce ne soient là deux variétés d'une seule et même espèce de fruit sec. On pourrait en dire tout autant de la samare (Orme, Erable), qui ne diffère de l'akène que par la présence d'une expansion membraneuse, en sorte qu'il riy aurait en réalité qu'une seule espèce de fruits secs indéhiscents. - On appelle diakène, triakène, polyachakène, le fruit formé par la réunion de deux, trois ou plusieurs akènes, que ce fruit soit multiple, comme dans les Renoncules, les Clématites, les Nélumbos, ou qu'il soit composé, comme dans le Platane, le Châtaignier et les Composées. Lorsque, comme dans les Pigamons, plusieurs akènes sont réunis en une seule masse, le fruit prend le nom d'achénode (akénode). - L'akène est souvent orné de poils, d'aigrettes, d'ailes, de diverses formations plumeuses qui aident à sa dissémination : les Valérianacées, les Dipsacées et les Composées sont particulièrement remarquables à cet égard. (R. BL.). Alanine. - Un des vingt acides aminés qui servent de monomères, ou unités constitutives, pour la synthèse des protéines. C'est un acide aminé non essentiel, ce qui signifie que le corps humain est capable de le synthétiser et n'a pas besoin de l'obtenir directement à partir de l'alimentation. Il fait partie du groupe des acides aminés aliphatiques, qui sont caractérisés par une chaîne latérale non polaire.Il existe deux isomères de l'alanine, appelés l'alanine L et l'alanine D. L'alanine L est l'énantiomère naturel et est le plus souvent rencontré dans les protéines du corps humain. L'alanine joue un rôle essentiel dans la structure des protéines. Elle est souvent présente dans les hélices alpha des structures protéiques et participe à la formation de liaisons hydrogène stabilisant la structure tridimensionnelle. Elle peut être synthétisée dans le corps à partir de précurseurs comme le pyruvate. Elle est impliquée dans des voies métaboliques telles que la glycolyse, où elle peut être convertie en pyruvate, servant alors de source d'énergie. Albuginé,

-Ă©e (du latin

albus = blanc), se dit des humeurs, membranes

et

tissus, remarquables par leur blancheur. - Humeur

albuginée. - L'humeur aqueuse de l'oeil. - Tunique

albuginée de l'oeil - La sclérotique,

vulgairement le blanc de l'oeil. - Fibre albuginée. - Nom donné par Chaussier Albumen. - (en latin : albumen = blanc d'oeuf). - Substance azotée qui entoure l'embryon et forme avec lui l'amande de certaines graines telles que celles des céréales, du café, de la datte, dit ricin, du coco, etc. L'albumen constitue la réserve nutritive de la plantule et remplace dans ce rôle, les cotylédons quand ils sont foliacés. Albumine

(de albumen = blanc d'oeuf). - Substance visqueuse blanchâtre,

d'une saveur un peu salée, qui est une combinaison organique extrêmement

répandue dans la nature. Elle forme la presque totalité du blanc d'oeuf

( Albuminogénie (biochimie, physiologie). - Processus par lequel se forment les réserves de matières albuminoïdes (albumine circulante, albumine de l'oeuf, etc.). Alcaloïdes. - Classe de composés organiques contenant des atomes d'azote basiques. Ces composés présentent généralement des propriétés pharmacologiques importantes. Les alcaloïdes sont caractérisés par leur goût amer et, dans de nombreux cas, ils ont des effets physiologiques puissants sur les organismes. Les alcaloïdes sont généralement présents dans les plantes, bien que certains puissent également être trouvés dans des champignons, des animaux et même des bactéries. De nombreuses plantes produisent des alcaloïdes dans le but de se protéger contre les herbivores et d'autres prédateurs. La structure des alcaloïdes inclut souvent un noyau cyclique contenant un ou plusieurs atomes d'azote. Les alcaloïdes peuvent être classés en plusieurs groupes (alcaloïdes terpéniques, alcaloïdes indoliques, alcaloïdes isoquinoléiniques, etc). Parmi les alcaloïdes, on peut mentionner : la caféine (présente dans le café), la nicotine (présente dans le tabac), la morphine (présente dans le pavot à opium), la quinine (présente dans l'écorce de quinquina) et la strychnine (présente dans la noix vomique). Certains alcaloïdes sont utilisés en médecine pour leurs propriétés médicinales, tandis que d'autres peuvent être toxiques. Aldostérone. - Hormone stéroïdienne produite dans la couche externe des glandes surrénales appelée la zone glomérulée. Cette hormone joue un rôle essentiel dans la régulation de l'équilibre hydrique et électrolytique dans l'organisme, en particulier en régulant la réabsorption du sodium (Na+) et l'excrétion du potassium (K+) au niveau des reins. L'aldostérone est principalement libérée en réponse à une baisse de la pression artérielle, à une diminution du volume sanguin ou à une diminution du taux de sodium dans le sang. Son objectif est de restaurer la pression artérielle en augmentant la réabsorption de sodium et d'eau par les reins. L'aldostérone agit principalement au niveau des tubules rénaux. Elle favorise la réabsorption du sodium dans les tubules distaux et collecteurs des reins, augmentant ainsi la rétention de sodium et d'eau par l'organisme. Cette rétention contribue à augmenter le volume sanguin et, par conséquent, la pression artérielle. En plus de favoriser la réabsorption de sodium, l'aldostérone stimule l'excrétion du potassium par les reins. Cela contribue à maintenir un équilibre électrolytique approprié dans l'organisme. L'aldostérone est par ailleurs étroitement liée au système rénine-angiotensine-aldostérone SRAA). Lorsque la pression artérielle diminue, les reins libèrent la rénine, qui active une cascade d'événements conduisant à la production d'aldostérone. L'aldostérone peut également être libérée en réponse au stress physique ou émotionnel, ce qui peut entraîner une rétention de sodium et d'eau. En régulant la balance sodium-potassium et en influençant le volume sanguin, l'aldostérone contribue à maintenir l'homéostasie dans le corps, en particulier en ce qui concerne la pression osmotique et la pression artérielle. Alète ou Alèthes (du grec alètès = errant). - Nom sous lequel on désignait, en fauconnerie, les faucons venant de l'Asie, par opposition aux alphanets, qui étaient ceux d'Afrique. Les alètes comprenaient aussi bien les variétés asiatiques du faucon pèlerin que les espèces particulières au Turkestan ou au Pamir. Aleurone

(du grec : aleuron = farine). - Matière azotée très abondante

dans les graines mûres des phanérogames.

L'aleurone, dont la découverte est attribuée à Hartig, en 1855, se trouve

dans toutes les graines, mais existe surtout abondamment dans les graines

oléagineuses. Les grains d'aleurone ne sont que des hydroleucites albuminifères

desséchés. Ils se redissolvent à la germination et sont employés aux

développements ultérieurs de la plante. Leur forme est arrondie ou ovale,

parfois polyédrique, et leurs dimensions, très variables, sont comprises

entre 0,001 m et 0,055 m; ils sont insolubles dans l'Ă©ther, l'alcool,

la glycérine et les huiles grasses.

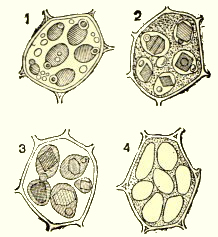

Aleurone : 1. Dans la glycérine épaisse; 2.Dans la glycérine liquide; 3. Dans la glycérine chauffée; 4 Après traitement par la teinture d'iode et l'acide sulfurique. Alevin ou alvin

(ichtyologie). - Ou donne ce nom Ă tous les petits

poissons

qui servent à repeupler les étangs ( Algues. - On donne ce nom à plusieurs groupes d'organismes autotrophes rangés pour la plupart, comme les Champignons et les Lichens parmi les thallophytes. Les algues sont des organismes présents dans divers habitats aquatiques, y compris les océans, les lacs, les rivières et les zones humides. Elles peuvent être unicellulaires ou multicellulaires et présentent une grande diversité de formes et de structures. Les algues sont souvent classées en plusieurs groupes en fonction de leurs caractéristiques morphologiques, biochimiques et génétiques, tels que les algues vertes, brunes et rouges. Bien que certaines algues multicellulaires puissent présenter une certaine différenciation des tissus, elles ne possèdent pas de véritables tissus vasculaires comme ceux que l'on trouve chez les plantes terrestres. Alimentation. - Processus par lequel les organismes obtiennent et assimilent les nutriments nécessaires à leur survie, à leur croissance et à leur fonctionnement. Ce processus est essentiel pour maintenir l'énergie, fournir des matériaux de construction pour les cellules et soutenir les divers processus métaboliques au sein de l'organisme. Les organismes peuvent adopter différents modes d'alimentation en fonction de leur type. Parmi les principaux modes d'alimentation, on trouve l'autotrophie (capacité à produire sa propre nourriture, comme les plantes), l'hétérotrophie (dépendance vis-à -vis de sources organiques externes, comme les animaux), la saprotrophie (décomposition de matière organique morte) et la parasitisme (obtention de nutriments à partir d'un hôte vivant). Allantoïde. - Membrane extra-embryonnaire qui joue un rôle dans le stockage des déchets métaboliques et la régulation des échanges gazeux chez les embryons de certains vertébrés (Reptiles, Mammifères, Oiseaux). Allantoïne.

- Substance azotée, découverte par Vauquelin Allèle. - Une des deux ou plusieurs formes d'un gène qui surviennent par mutation et occupent le même emplacement sur des chromosomes homologues. Lorsqu'ils se trouvent dans la même cellule, les allèles peuvent s'apparier pendant la méiose. Ils peuvent être distingués par leurs effets différents sur le phénotype. La fréquence d'un allèle dans une population est appelée fréquence allélaire. Alternance des générations. - Cycle de vie qui se produit chez de nombreux organismes, notamment chez les plantes, certains types d'algues, certains champignons et certains types d'invertébrés. Ce cycle alterne entre deux phases distinctes, généralement une phase haploïde (n) et une phase diploïde (2n), et chaque phase donne lieu à la formation d'un type particulier de cellules reproductrices. • Phase haploïde (n) - Cette phase commence avec une cellule haploïde, généralement appelée spore, qui se divise par mitose pour former une structure multicellulaire appelée gamétophyte. Le gamétophyte produit ensuite des organes spécialisés, appelés gamétanges, qui produisent des cellules sexuelles haploïdes appelées gamètes. Chez les plantes, le gamétophyte est généralement la plante qui porte les organes sexuels, tels que les anthérozoïdes mâles et les oosphères femelles.Les plantes à fleurs, par exemple, présentent un gamétophyte réduit appelé le pollen mâle et l'ovule femelle, tandis que le sporophyte correspond à la plante que nous observons habituellement. Alternes. - Feuilles, fleurs alternes, disposées de chaque côté de la tige, mais non en face les unes des autres. Les érables sont souvent cités comme des exemples de plantes avec des feuilles alternes. Cette disposition peut aider à maximiser l'exposition des feuilles à la lumière solaire, évitant le blocage mutuel de la lumière. Cela peut être particulièrement bénéfique pour la photosynthèse. Alvéolaire. - Qui a rapport aux alvéoles des dents-: ainsi les arcades alvéolaires sont la réunion des alvéoles, qui constituent une espèce d'arcade. - Les artères et veine alvéolaires sont les vaisseaux qui entretiennent la circulation dans ces parties, et qui sont des branches des artère et veine maxillaires internes. - Les nerfs alvéolaires sont des rameaux du nerf maxillaire supérieur. - L'os alvéolaire est l'os dans lequel les dents sont implantées. Il soutient les dents et maintient leur position dans la cavité buccale. Alvéole, du latin alveus = loge. - Petites loges ou cellules que les abeilles ou les guêpes se construisent pour y élever leurs larves. On a nommé ainsi, par analogie, les petites cavités dans lesquelles les dents sont enchâssées par leurs racines. Les alvéoles sont tapissées par un prolongement de la gencive, qui se continue dans la cavité de la dent; elles sont percées à leur fond de trous pour le passage des vaisseaux et des nerfs dentaires. - On donne aussi ce nom aux petites cavités du réceptacle ou sont logées les semences de certaines fleurs, dans beaucoup de Composées par exemple on dit alors que ces réceptacles sont alvéolés. Alvéolés (Alveolata). - Groupe d'organismes eucaryotes unicellulaires. Il est composé de plusieurs sous-groupes principaux, dont les ciliés, les dinoflagellés et les sporozoaires. Ce groupe tire son nom de la présence d'alvéoles, qui sont de petites cavités sous la membrane cellulaire. Ces alvéoles peuvent jouer un rôle dans la régulation osmotique et la structure cellulaire. Les Alvéolés sont largement distribués dans divers habitats aquatiques, du plancton océanique aux eaux douces. Certains sont libres de vivre, tandis que d'autres peuvent être des parasites d'animaux. Amadou, qu'on a fait dériver du latin ad manum dulce = doux à la main. - C'est une substance molle, spongieuse, qu'on prépare avec la partie interne d'un champignon de la tribu des Hyménomycètes, genre Bolet, et connu sous le nom d'Amadouvier (B. ungulatus). On le trouve communément sur les arbres des grandes forêts, le chêne, le hêtre, le frêne, etc. Il acquiert quelquefois une grosseur considérable. On le distingue à son écorce noire, à son aspect intérieur ferrugineux, et à ses tubes très petits; il est connu encore sous les noms d'Agaric de chêne ou de Roula. L'amadou peut être employé à différents usages; à savoir : contre les hémorragies, la chirurgie y a eu recours pour arrêter les écoulements de sang; en second lieu, on le dispose pour prendre feu avec le briquet; il a besoin pour cela de subir une préparation particulière : après avoir choisi les plus beaux morceaux du champignon, on ôte l'écorce pendant qu'ils sont encore frais, et on en sépare toute la partie tubuleuse, puis on coupe la chair par tranches minces, et on la bat avec un maillet, en la détirant et la mouillant de temps en temps; ensuite on la fait sécher et on la bat de nouveau à sec : enfin on la frotte entre les mains jusqu'à ce qu'elle soit douce et moelleuse; c'est dans cet état qu'on la livrait au commerce pour les usages chirurgicaux. Lorsqu'on veut en faire une matière propre à allumer le feu, il faut, après cette première préparation, la faire tremper dans une dissolution de nitrate de potassium; on la bat de nouveau, en l'imprégnant chaque fois du même liquide; on la foule soit avec les mains, soit avec un instrument préparé à cet effet; enfin on la fait bien sécher à l'air libre. (F.-N.). Ambre gris. - Substance d'une odeur suave, qu'on recueille flottant à la surface des océans et correspondant à une concrétion intestinale des cachalots. Ambre jaune(= Succin). - Résine fossile transparente et dure qu'on trouve en abondance sur les bords de la Baltique et dont on fait divers bibelots. Amidon. - Polysaccharide présent dans de nombreux aliments riches en glucides (céréales, pommes de terre, légumineuses, etc.). Lorsque nous consommons ces aliments, l'amylase salivaire commence la dégradation de l'amidon dans la bouche. Aminé (acide) Amitose. - Processus de division cellulaire au cours duquel une cellule se divise en deux sans passer par les phases de la mitose ou de la méiose. Contrairement à la mitose et à la méiose, l'amitose ne comprend pas la formation d'un fuseau mitotique ou la séparation des chromosomes. Lors de l'amitose, la cellule parentale se divise directement en deux cellules filles. Il n'y a pas de formation de chromosomes distincts. La division cellulaire se produit généralement par étranglement ou bourgeonnement de la membrane plasmique. L'amitose est plus courante chez les cellules procaryotes, qui sont des cellules sans noyau délimité par une membrane. Cependant, elle peut également se produire dans certaines cellules eucaryotes. Comparée à la mitose, l'amitose est un processus plus simple et plus rapide. Elle ne nécessite pas la préparation complexe des chromosomes que l'on observe dans la mitose. Bien qu'elle ne suive pas les phases traditionnelles de la division cellulaire, elle aboutit généralement à une répartition équitable du matériel génétique entre les deux cellules filles. Amnios. - Enveloppe la plus interne du foetus des Reptiles, des Mammifères et des Oiseaux. Cette membrane joue un rôle important chez ces animaux en fournissant une protection supplémentaire et en permettant le développement des embryons dans un environnement terrestre. Amniotes. - 1). Epithète appliquée à des animaux vertébrés qui caractérisés par la présence d'une enveloppe amniotique (amnios) pendant le développement embryonnaire. - 2) Nom appliqué à ce groupe de vertébrés. Les reptiles, les oiseaux et les mammifères appartiennent au groupe des amniotes. L'amnios entoure l'embryon, permettant son développement indépendant de l'eau, ce qui est une adaptation importante pour la reproduction sur la terre ferme. Amniotique (liquide). - Chez l'humain, où il a été plus spécialement étudié, le liquide de l'amnios est limpide, au début de la grossesse; plus tard il devient jaunâtre ou blanchâtre; il se trouve même exceptionnellement vert lorsqu'il est mêlé aux premières déjections du foetus, ou rouge, lorsque l'enfant est mort depuis un certain temps. A l'état normal, il est alcalin, d'un goût salé et d'une odeur rappelant celle du sperme. La composition chimique du liquide amniotique se rapproche assez de celle de la partie liquide du sang; on y trouve de l'albumine, de l'urée, d'autres principes de nature excrémentielle et divers sels dont les principaux sont des chlorures, des carbonates et des sulfates alcalins. Au microscope on trouve dans ce liquide des cellules épidermiques, de petits poils, des cellules provenant du rein et de la vessie, et quelques globules blancs, tous éléments provenant du corps du foetus. La quantité de liquide contenu dans la poche des eaux du foetus humain a été diversement appréciée par les auteurs; les uns la portent à 500 grammes, d'autres à 1500 grammes; en tous cas on peut dire qu'au-dessus de ce dernier chiffre, il y a ce qu'on appelle hydropysie de l'amnios. Le liquide amniotique sert notamment pendant la grossesse à protéger le foetus contre les chocs extérieurs et les compressions trop intenses. Pendant l'accouchement, il est poussé avec les membranes qui l'entourent vers le col de l'utérus dont il facilite la dilatation; lorsque la poche se rompt, il s'échappe et, lubrifiant le vagin, facilite ainsi la sortie du foetus. (Dr G. Alphandéry). AMP ( = Adénosine monophosphate) . - Nucléotide composé de trois parties fondamentales : l'adénine (une base azotée), le ribose (un sucre à cinq carbones) et un groupe phosphate. C'est l'un des quatre nucléotides constitutifs des acides nucléiques, avec l'adénosine triphosphate (ATP), la cytidine monophosphate (CMP), et la guanosine monophosphate (GMP). L'AMP peut être phosphorylé pour former l'adénosine diphosphate (ADP) en ajoutant un autre groupe phosphate, ou encore à l'adénosine triphosphate (ATP) en ajoutant deux groupes phosphate supplémentaires. L'AMP, en tant que nucléotide, joue également un rôle important dans la synthèse des acides nucléiques, qui sont les composants de base de l'information génétique dans les cellules. AMP cyclique (AMPc). - Molécule de signalisation cellulaire essentielle. Elle agit comme un second messager intracellulaire, transmettant des signaux à l'intérieur des cellules en réponse à des signaux extérieurs, tels que des hormones ou des neurotransmetteurs. C'est un dérivé de l'adénosine monophosphate (AMP) par l'ajout d'un deuxième groupe phosphate à son ribose. L'AMPc est formée lorsque l'enzyme adénylate cyclase catalyse la conversion de l'ATP (adénosine triphosphate). L'AMPc agit ordinairement en activant ou en désactivant des protéines kinases, qui à leur tour modifient l'activité de diverses protéines cellulaires. L'AMPc est dégradée en AMP par une enzyme appelée phosphodiestérase. Cette désactivation rapide permet de réguler finement les réponses cellulaires. Un exemple classique de la fonction du cAMP est observé dans la signalisation de l'adrénaline. Lorsqu'une cellule est exposée à l'adrénaline, cela active l'adénylate cyclase, conduisant à une augmentation du niveau d'AMPc, ce qui déclenche diverses réponses cellulaires, comme la libération de glucose dans le sang. Amphimixie. - Terme utilisé pour décrire le mélange de matériel génétique provenant de deux individus différents lors de la reproduction sexuée. Il fait référence au processus de fécondation, au cours duquel les gamètes mâles et femelles fusionnent pour créer un nouvel individu qui hérite de gènes provenant des deux parents. L'amphimixie est essentielle pour la diversité génétique au sein des populations et joue un rôle clé dans les processus évolutifs. Amplexicaule (botanique). - On donne ce nom aux organes de végétation qui embrassent la tige. Les feuilles du salsifi des prés, du chardon-marie, du pavot, etc., qui de leur base élargie embrassent la tige, sont par conséquent dites amplexicaules. Les mûriers, les figuiers ont des stipules amplexicaules. Amygdales. - Ensemble de noyaux situés dans le lobe temporal du cerveau. Elles interviennent dans le traitement des émotions, en particulier de la peur et de l'anxiété. Amygdales. - Les amygdales ou tonsilles sont deux petites glandes ovoïdes placées au fond de la gorge, de chaque côté de la base de la langue, dans une petite cavité limitée par les deux piliers du voile du palais. Un peu aplatis dans le sens transversal, ces organes ont à peu près le volume et la forme d'une amande de moyenne grosseur, d'où le nom d'amygdales (même sens) que leur donnèrent les anciens anatomistes. La partie interne des amygdales est visible à l'intérieur de l'arrière-bouche où on peut l'apercevoir sous forme d'une saillie rosée parsemée de dix à douze orifices de forme variable; cette partie est en rapport avec la langue et les piliers. La portion externe répond plus ou moins directement aux parties molles du cou, ce qui permet de sentir la glande à l'extérieur, lorsque son volume se trouve notablement accru par suite d'un état pathologique. - Des organes importants, tels que l'artère carotide, la veine jugulaire, les nerfs pneuno-gastriques, et le grand sympathique, se trouvent situés entre la glande et les parties molles, mais le rapport est encore assez indirect pour qu'il y ait peu de risques de les léser lorsqu'on agit sur la glande avec un bistouri ou un autre instrument tranchant, introduit avec quelque précaution par la bouche. - La structure de l'amygdale n'est connue que depuis le XIXe siècle; on croyait autrefois, en effet, que cet organe était formé, soit de grandes cellules agglomérées, soit exclusivement de glandules en cul-de-sac accolées les unes aux autres; il a été ensuite établi que la structure de l'amygdale est celle des organes lymphoïdes, c. -à -d. se réduit à une sorte de feutrage contenant dans son épaisseur des cellules lymphatiques, réunies en groupes, dits vésicules closes. A ces éléments essentiels il faut ajouter en outre des glandes en cul-de-sac, des artères, des veines, des nerfs et une muqueuse recouvrant le tout. (Dr G. Alphandéry). Amylase. - Enzyme impliquée dans l'amylolyse, qui est la dégradation des glucides, plus précisément des polysaccharides (amidon, glycogène), en molécules plus simples (maltose, glucose, par exemple). L'amylas est produite dans plusieurs organes, notamment les glandes salivaires (amylase salivaire) et le pancréas (amylase pancréatique). Ces deux types d'amylase cinterviennent dans des phases différentes du processus digestif. Anabiose. - Ancien terme qui a été utilisé pour décrire un état de vie ralentie ou suspendue, souvent en réponse à des conditions environnementales défavorables. Un terme plus précis pour décrire, pour décrire un type d'anabiose, et celui anhydrobiose, qui se réfère à la capacité de survivre à une déshydratation extrême. Anabolisme. - Processus au cours duquel des molécules plus complexes (protéines, acides nucléiques, lipides, glucides, etc.) sont synthétisées à partir de molécules plus simples. L'anabolisme est essentiel pour la croissance des organismes, le renouvellement des tissus et la réparation des cellules endommagées. C'est le processus opposé du catabolisme, qui est la dégradation de molécules complexes en molécules plus simples avec libération d'énergie. Ensemble, l'anabolisme et le catabolisme forment le métabolisme, qui englobe l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans un organisme pour le maintenir en vie. Contrairement au catabolisme qui libère de l'énergie, l'anabolisme nécessite généralement un apport d'énergie. Cette énergie est généralement fournie par les réactions cataboliques où l'ATP (adénosine triphosphate) est produit. Les réactions anaboliques sont souvent organisées en séquences ou en chaînes, chaque étape étant catalysée par des enzymes spécifiques. Ces réactions sont régulées avec précision afin que les molécules nécessaires soient produites au bon moment et en quantité appropriée. Anaérobie. - Terme opposé à aérobie et servant à qualifier conditions ou des processus qui se déroulent en l'absence d'oxygène. Les organismes ou les processus anaérobies ne dépendent pas d'oxygène pour leur métabolisme ou leur survie. Certains micro-organismes et certaines cellules peuvent effectuer un métabolisme anaérobie, où ils produisent de l'énergie en l'absence d'oxygène. Par exemple, certaines bactéries anaérobies utilisent des accepteurs d'électrons autres que l'oxygène pour effectuer la respiration anaérobie. Certains processus anaérobies, tels que la fermentation, sont utilisés par certains micro-organismes pour produire de l'énergie en l'absence d'oxygène. La fermentation peut générer de l'énergie en convertissant des substrats organiques sans utiliser de chaîne respiratoire. Anallantoïdiens

(zoologie). - 1) Embryons d'oiseaux et de reptiles dont l'amnios est présent

mais qui ne développent pas d'allantoïde. Cela signifie qu'ils ne stockent

pas les déchets métaboliques dans une membrane spécifique, contrairement

aux embryons amniotiques. - 2) Animaux

vertébrés

qui sont dépourvus d'enveloppes foetales ( Analogie. - Ressemblance superficielle ou fonction similaire entre deux organes, structures ou processus biologiques chez des organismes différents, sans nécessairement partager une origine évolutive commune. Les analogies sont souvent observées chez des organismes qui ont évolué de manière indépendante pour s'adapter à des environnements similaires ou à des pressions sélectives similaires. Cela peut conduire à des similitudes fonctionnelles ou morphologiques, même si les structures sous-jacentes sont différentes. Les ailes des chauves-souris et des insectes sont des exemples d'organes analogues. Bien que ces structures aient une fonction similaire (le vol), elles diffèrent considérablement dans leur structure et leur origine évolutive. Analogie et homologie. - Les analogies sont à distinguer des homologies, qui sont des similitudes entre organes ou structures qui ont une origine évolutive commune. Les homologies résultent de la divergence évolutive à partir d'un ancêtre commun, tandis que les analogies sont souvent le résultat de la convergence évolutive, où des organismes évoluent indépendamment vers des caractéristiques similaires. L'identification d'analogies et d'homologies est cruciale dans la compréhension de l'évolution et de la diversité biologique. Les biologistes utilisent des comparaisons moléculaires, anatomiques et comportementales pour déterminer si des similitudes entre espèces sont le résultat d'une origine évolutive commune ou d'une convergence évolutive. Anamniotes (zoologie). - 1) Epithète appliquée à des animaux vertébrés dont l'embryon est dépourvu d'amnios. - 2) Nom appliqué à ce groupe de vertébrés. Les Anamniotes ne produisent pas d'amnios pendant le développement embryonnaire. Les deux principaux groupes d'anamniotes sont les poissons et les amphibiens. Les poissons pondent généralement des oeufs dans l'eau, où le développement embryonnaire se déroule. Ces œufs ne sont pas entourés par une membrane amniotique. Les amphibiens pondent leurs œufs dans l'eau et passent souvent par une phase larvaire aquatique (têtard) avant de subir une métamorphose pour devenir des adultes terrestres. Les oeufs d'amphibiens ne sont pas protégés par une coquille dure et ne contiennent pas de membrane amniotique. Les anamniotes dépendent souvent de l'eau pour la reproduction et le développement de leurs oeufs. Anaphase. - Phase spécifique de la mitose et de la méiose, deux processus de division cellulaire. Elle fait partie du cycle cellulaire et est caractérisée par la séparation des chromatides sœurs (pour la mitose) ou des chromosomes homologues (pour la méiose) vers les pôles opposés de la cellule. L'anaphase est précédée par la métaphase, au cours de laquelle les chromosomes sont alignés à la plaque équatoriale de la cellule, et elle est suivie par la télophase, au cours de laquelle les deux groupes de chromosomes atteignent les pôles cellulaires et commencent à se reformer en noyaux distincts. Au début de l'anaphase, les centromères des chromosomes alignés à la plaque équatoriale de la cellule sont divisés, séparant ainsi les chromatides soeurs. Chaque chromatide est alors considérée comme un chromosome individuel. Les chromatides soeurs séparées commencent ensuite à se déplacer vers les pôles opposés de la cellule. Ce mouvement est facilité par la contraction des microtubules du fuseau mitotique attachés aux centromères des chromosomes. Les microtubules du fuseau mitotique qui se prolongent depuis les centrosomes allongent pour atteindre toute la longueur de la cellule, aidant ainsi à séparer les chromatides soeurs. À mesure que les chromatides soeurs se déplacent vers les pôles opposés, les pôles cellulaires (centrosomes) sont élargis et éloignés l'un de l'autre. L'anaphase est généralement une phase relativement courte du cycle cellulaire, mais elle est cruciale pour assurer une distribution équitable des chromosomes aux deux cellules filles. Anaphyses (botanique). - On désigne sous ce nom, ou sous celui de filaments ostiolaires, des organes filiformes qui entrent dans la constitution de la fructification de certains Lichens. Les anaphyses sont situées à l'intérieur de la cavité des apothécies pyrénocarpes, au pourtour de l'ostiole, et dirigées en bas ou vers le centre de l'appareil, en sens inverse des paraphyses. (R. BL.). Anaplasie. - Etat de perte de différenciation et d'organisation cellulaires normales dans les tissus, souvent observé dans les cellules cancéreuses. Les cellules anaplasiques présentent des caractéristiques telles qu'une croissance rapide et incontrôlée, une perte de la morphologie cellulaire normale, et une tendance à envahir les tissus environnants. L'anaplasie est souvent associée à un degré élevé de malignité dans le contexte du cancer. Anastomose. - Point de réunion de deux vaisseaux. Anatomie*.

- Etymologiquement, c'est l'art de disséquer les animaux ou les végétaux,

d'où le nom d'anatomie donné à la science qui étudie la forme

et la position des organes, mais non leurs fonctions. - L'anatomie comparée,

examen des modifications de formes que subit un mĂŞme organe dans un groupe

donné d'espèces différentes. Cuvier Anatrope (botanique). - En anatomie végétale, on désigne ainsi l'ovule dans lequel le hile et le micropyle sont situés l'un à côté de l'autre, à l'une des extrémités, tandis que la chalaze ou base organique de l'ovule se trouve à l'autre extrémité; le hile et la chalaze sont reliés ensemble par le raphé, sorte de saillie qui court tout le long de l'un des côtés de l'ovule. Les ovules anatropes sont de beaucoup les plus fréquents; ils s'observent aussi bien chez les Monocotylédones que chez les Dicotylédones, et représentent le plus haut degré de différenciation de l'élément reproducteur femelle. (R. BL.). Anconé (anatomie),

du grec

ankĂ´n,

coude. - Muscle

du coude. II va de la tubérosité externe de l'humérus

(épicondyle) au côté externe de l'olécrane

et au bord postérieur du cubitus (épicondylo-cubital

de Chaussier Androcée (terme de botanique, du génitif grec andros, homme; oicos, maison). - Partie de la fleur représentant l'organe mâle et formée par la réunion des étamines. On appliquer cette dénomination à l'ensemble staminal, comme on applique celle de corolle à l'ensemble des pétales; celle de calice à l'ensemble des sépales; celle de pistil à l'ensemble du stigmate, du style et de l'ovaire. - (NB : Ce mot comme celui de Gynécée est du masculin). Androgènes. - Classe d'hormones sexuelles qui sont principalement associées aux caractéristiques sexuelles masculines et au développement des organes reproducteurs mâles. Le principal androgène est la testostérone. Parmi les autres hormones appartenant à cette classe, on peu citer la dihydrotestostérone (DHT) et l'androstènedione. Les androgènes sont principalement produits dans les gonades, c'est-à -dire les testicules chez les hommes et les ovaires chez les femmes (en quantités moindres). Les glandes surrénales produisent également une petite quantité d'androgènes chez les deux sexes. Ces molécules jouent un rôle essentiel dans le développement et le maintien des caractéristiques sexuelles masculines. Cela inclut la croissance des organes reproducteurs masculins, le développement des caractéristiques sexuelles secondaires, la croissance musculaire, la densité osseuse accrue, et la libido. Bien que les androgènes soient présents chez les femmes, ils sont généralement en quantités beaucoup plus faibles par rapport aux hommes. Chez les femmes, les androgènes contribuent également au maintien de la libido, à la santé des os, à la croissance des cheveux, et à d'autres fonctions physiologiques. La testostérone est souvent convertie en une forme plus active, la dihydrotestostérone (DHT), par une enzyme appelée 5-alpha-réductase. La DHT a une affinité plus élevée pour les récepteurs androgènes et est impliquée dans le développement de caractéristiques sexuelles secondaires chez les hommes. La production d'androgènes est régulée par le système hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus libère la gonadolibérine (GnRH), qui stimule l'hypophyse à sécréter les hormones lutéinisante (LH) et folliculo-stimulante (FSH), qui à leur tour régulent la production d'androgènes par les gonades. Androgyne, du génitif grec andros, homme; et de gyné, femme. - En zoologie, on appelle androgynes (ou hermaphrodites) les animaux qui sont pourvus des deux sexes, et qui cependant ont besoin du concours d'un autre pour se reproduire : tels sont les Limaces. - En botanique, ce terme s'applique principalement aux inflorescences composées à la fois de fleurs mâles et de fleurs femelles. Les épis de quelques espèces de Laîche (Carex, Lin.) sont androgynes. Andropause = hypogonadisme masculin lié à l'âge = déficit en testostérone lié à l'âge. - Phénomène qui survient chez les hommes plus âgés et caractérisé par une diminution progressive des niveaux de testostérone, l'hormone sexuelle masculine principale. Cette baisse peut être causée par le vieillissement naturel, mais elle peut également être influencée par d'autres facteurs tels que des problèmes de santé, des médicaments ou des habitudes de vie. Les symptômes de l'andropause peuvent varier d'un homme à l'autre, mais ils peuvent inclure une diminution de la libido (désir sexuel), des problèmes d'érection, une diminution de la masse musculaire et de la force, une augmentation de la graisse corporelle, une fatigue accrue, des changements de l'humeur, une diminution de la densité osseuse et des troubles du sommeil. |

Androphore

(botanique), du génitif grec andros, mâle; et phérô,

je porte. - Terme de botanique créé par de Mirbel Angiologie ou angéiologie. - Branche de l'anatomie qui étudie les vaisseaux, assi bien des animaux que des végétaux. Angiospermes. - Sous-phylum végétal qui renferme des plantes dont dont les graines sont enfermées dans des fruits. Anhydrobiose. - Processus biologique dans lequel un organisme est capable de survivre à une déshydratation extrême en entrant dans un état de dormance. Autrement dit, l'organisme peut perdre presque toute son eau corporelle sans subir de dommages graves. Ce mécanisme est observé chez certains micro-organismes, notamment les tardigrades, les nématodes, et certains microorganismes unicellulaires comme les bactéries et les levures. Pendant l'anhydrobiose, ces organismes réduisent leur activité métabolique à des niveaux extrêmement bas, ce qui les protège des effets néfastes de la déshydratation. Lorsque les conditions environnementales redeviennent favorables, ces organismes peuvent se réhydrater et reprendre leur activité métabolique normale, souvent sans subir de dommages permanents. Animaux. - C'est un des règnes du monde vivant. On y trouve des organismes hétérotrophes doués de sensibilité et de motilité. Annuelles

(plantes). - Plantes qui meurent dans la

première année ( Anoxie. - Etat dans lequel il y a une absence totale d'oxygène dans un environnement donné. Cela peut se produire dans divers contextes. L'anoxie se produit dans les environnements aquatiques lorsque l'oxygène dissous dans l'eau est épuisé, souvent en raison de facteurs tels que la pollution, la surpopulation d'organismes consommateurs d'oxygène (comme les algues), ou une mauvaise circulation de l'eau. Cela peut avoir des conséquences graves sur la vie aquatique, en entraînant la mort de poissons, de crustacés et d'autres organismes qui dépendent de l'oxygène pour survivre. Dans les environnements marins, l'anoxie peut entraîner la formation de zones mortes, où la vie marine est gravement affectée en raison du manque d'oxygène. Cela peut avoir un impact significatif sur les écosystèmes côtiers et les populations de poissons, avec des conséquences économiques et environnementales importantes. Dans le corps des organismes vivants, l'anoxie se produit lorsque les cellules ou les tissus ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène pour maintenir leur fonctionnement normal. Cela peut se produire en cas d'obstruction des voies respiratoires, de privation d'oxygène due à une blessure ou à une condition médicale, ou à un arrêt du flux sanguin. Les tissus corporels privés d'oxygène peuvent subir des dommages graves, ce qui peut entraîner des conséquences graves pour la santé, voire la mort. Certains organismes ont développé des adaptations pour survivre à des conditions d'anoxie temporaires. Par exemple, certains poissons et crustacés peuvent tolérer de faibles niveaux d'oxygène ou peuvent migrer vers des zones avec une meilleure oxygénation. De plus, certains organismes anaérobies peuvent survivre dans des environnements totalement dépourvus d'oxygène en utilisant d'autres mécanismes métaboliques pour produire de l'énergie. Antagonistes (muscles). - On nomme muscles antagonistes ceux qui agissent en sens contraire les uns des autres; ainsi dans les membresles muscles fléchisseurs sont antagonistes des extenseurs, et vice versa; tous les muscles ont leurs antagonistes. Antennes,

Antennae,

ainsi nommées par analogie avec les antennes des navires. - Petits organes

en forme de cornes, articulés, mobiles, situés sur la tête

des Insectes, des Myriapodes

et des Crustacés : elles sont au nombre de

deux dans les insectes, et de quatre dans la plupart des crustacés. Le

nombre et la forme de leurs articles varient

beaucoup. Elles peuvent ĂŞtre filiformes, cylindriques, moniliformes,

sétacées, ensiformes, fusiformes, en lamelles, en palettes,

etc. - Les fonctions de ces organes ont donné matière dans le passé

à de grandes discussions parmi les naturalistes. Les expériences d'Huber

fils conduisaient Ă en faire des organes du toucher.

Cependant, tout en se rangeant Ă cette opinion, Latreille Antennules

(zoologie). - Filets articulés et mobiles faisant partie de la bouche

chez la plupart des insectes ( Anthélix (anatomie), du grec anti, à l'opposé, et hélix, spirale. - C'est cette éminence du pavillon de l'oreille située entre la conque et l'hélix, au-devant de celui-ci. Anthère (botanique), du grec anthéros, fleuri. - Partie supérieure de l'étamine qui se présente ordinairement sous la forme de petites bourses ou sacs presque toujours jaunes, et renfermant la matière fécondante des plantes, autrement appelée le pollen. Chaque cavité de l'anthère porte le nom de loge. Quelquefois l'anthère est uniloculaire, c'est-à -dire qu'elle ne comprend qu'une seule loge, comme dans la guimauve. Dans la plupart des végétaux, l'anthère est biloculaire. Elle est rarement formée de quatre loges ou quadriloculaire. Ces loges forment chacune une saillie distincte, visible à l'extérieur.

La déhiscence (de dehiscere, s'ouvrir) de l'anthère est l'acte par lequel les loges s'ouvrent pour émettre le pollen. Elle a lieu le plus souvent par une fente longitudinale. L'anthère présente alors deux faces bien distinctes. Lorsque la face qui offre l'ouverture est tournée vers l'intérieur de la fleur, l'anthère est dite introrse; celle-ci est, au contraire, extrorse, dans la pivoine, les magnoliers, quand ses loges semblent regarder l'extérieur de la fleur. (G.- s.). Anthéridies. - Nom qu'on donne à chacun des petits sacs qui naissent à la surface d'un grand nombre de végétaux cryptogames, tels que les mousses, Ie prothalle des fougères, les prêles, les charas et plusieurs algues. Ces sacs sont remplis d'anthérozoïdes. Quand ils viennent à s'imbiber d'eau, leurs parois se déchirent et les anthérozoïdes sont libérés dans le liquide. Anthérogène.