|

Le pancréas,

nommé en Allemagne glande salivaire

abdominale, est une glande volumineuse, annexée au duodénum,

dans la cavité duquel il déverse

le liquide pancréatique sécrété par lui. D'origine

endodermique, il se développe par trois bourgeons, un dorsal

et deux ventraux, situés de part et d'autre du bourgeon hépatique

ventral, et plus tard, par soudure de ces trois bourgeons, se constitue

peu à peu dans sa forme adulte.

Absent chez les invertébrés

et quelques groupes de poissons, il existe plus

ou moins développé chez tous les autres vertébrés.

Situé dans l'abdomen

supérieur, au-devant des premières vertèbres

lombaires, en arrière de l'estomac, entre la rate

à gauche et l'anse duodénale à droite, il est fixe

à son extrémité droite, puisqu'il est uni à

la deuxième portion du duodénum par des brides conjonctives,

des vaisseaux, etc., et mobile à son

extrémité gauche comme la rate à laquelle le rattachent

des liens conjonctivo-vasculaires.

Direction

: courbe à concavité postérieure.

Dimensions

: longueur, de 14 à 15 centimètres; épaisseur, de

2 à 3 centimètres; hauteur maxima, de 4 à 5 centimètres.

Poids : oscille

entre 30 et 150 grammes.

D'une coloration blanc grisâtre à

l'état de repos, plus ou moins rosée pendant le travail digestif.

Conformation

extérieure et rapports.

On distingue au pancréas : une

tête, un corps et une queue, rattachés à la tête

par le col; deux faces, antérieure et postérieure. La face

antérieure, tapissée par le péritoine

pariétal, répond à la face postérieure de l'estomac.

La face postérieure répond de droite à gauche à

la veine rénale droite, au tronc de la veine

porte et de la veine cave supérieure,

aux vaisseaux mésentériques

supérieurs, à l'aorte, à la

veine

mésentérique inférieure,

à la capsule surrénale gauche et

au rein gauche. Le bord supérieur répond,

entre autres au tronc coeliaque

(au niveau du col), à la première portion du duodénum

et au lobule de Spigel (à droite du col),

et à gauche aux vaisseaux spléniques

qui le longent.

-

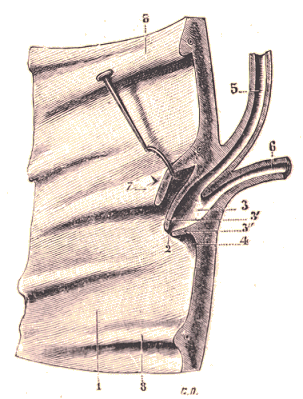

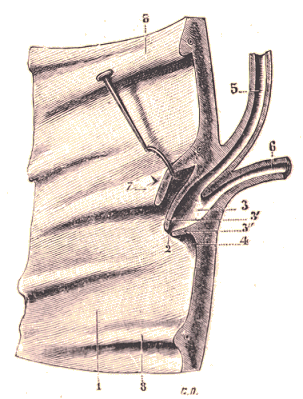

| Coupe

du duodénum pour montrer l'ampoule de Vater (d'après

L. Testut, Anatomie humaine). La muqueuse de l'intestin se réfléchit

en 3' et 3" pour former l'ampoule de Vater 3, qui s'ouvre dans l'intestin

par l'orifice 2. Le canal cholédoque 5, et le canal de Wirsung 6

s'ouvrent simultanément dans l'ampoule. - 7, 8, valvules conniventes. |

Le bord inférieur répond

à la troisième portion du duodénum qui lui est parallèle,

aux vaisseaux mésentériques supérieurs et à

la veine mésentérique inférieure qui le croisent de

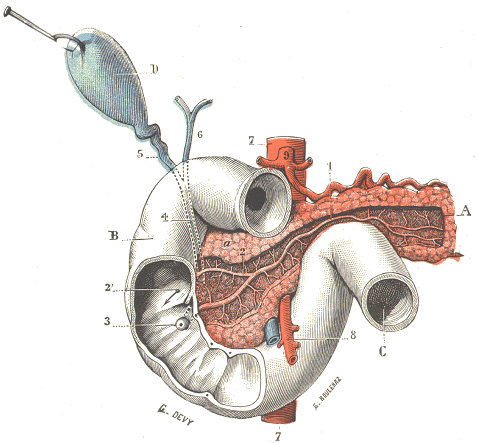

bas en haut. A la partie postérieure de la tête (extrémité

droite) répond le canal cholédoque

qui peut la frôler, s'y creuser une gouttière ou même

un canal complet pour venir déboucher ensuite

dans le duodénum, par un orifice commun avec le canal excréteur

du pancréas en formant l'ampoule de Vater. Cela explique que, lorsque

le cholédoque est comprimé par un cancer de la tête

du pancréas, il y ait dilatation consécutive de la vésicule

biliaire (signe de Bard-Pic). La tête embrasse la deuxième

portion du duodénum en demi-cylindre, tandis que la queue s'engage

dans l'épiploon pancréatico-splénique.

Canaux

excréteurs.

Le conduit principal, ou canal de Wirsung,

étendu d'une extrémité à l'autre de la glande,

après avoir suivi jusqu'à la tête un trajet horizontal,

se recourbe alors en bas, puis en arrière, s'accolle an canal cholédoque,

pour s'ouvrir avec lui dans l'ampoule de Vater à 7 centimètres

du pylore, au sommet de la caruncula

major de Santorini, mais en restant toujours au-dessous de lui. Le

canal de Wirsung reçoit dans son trajet intraglandutaire des canaux

secondaires, branchés perpendiculairement sur lui, et un canal accessoire

qui décroît de son origine à sa terminaison et débouche

dans le duodénum un peu en avant et au-dessus du conduit principal

par la petite caroncule de Santorimi. |

|