| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| Végétaux > Cormobiontes > Ptéridophytes |

|

Filicophytes |

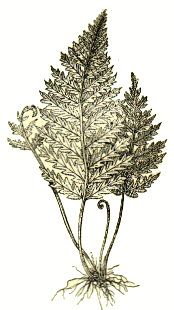

| Les Filicophytes

(fougères au sens large) constituent une classe de Ptéridophytes.

Ce sont les plantes cryptogames les mieux organisées, celles qui

se rapprochent le plus des plantes monocotylédones. Cette classe,

dont beaucoup d'espèces ont disparu, comprend actuellement autour

de 10 000 espèces; un certain nombre sont utilisées en horticulture.

Beaucoup, en effet, ont un feuillage élégant et brillamment

coloré, ce qui les a fait adopter pour l'ornement des jardins. Les

fougères ne sont que des herbes souvent très petites aux

latitudes tempérées; mais dans les régions chaudes,

elles ont des espèces arborescentes qui atteignent une grande hauteur.

-

Fougère en arbre. Les fougères herbacées ont un rhizome horizontal souterrain s'allongeant par une extrémité, tandis que l'autre se détruit graduellement; quelquefois ce rhizome est grimpant. Dans les fougères en arbre, qui ont assez bien le port des palmiers, il existe une première tige qui périt lorsqu'il s'en est développé une autre droite et élevée. Celle-ci est marquée de cicatrices résultant des feuilles tombées et présente quelquefois un renflement au sommet. Les feuilles de fougères, auxquelles quelques auteurs ont donné le nom de frondes, parce qu'ils regardent ces organes comme des rameaux foliacés, sont le plus souvent divisées, plus rarement simples. La disposition de leurs nervures est variable et fournit de bons caractères spécifiques. |

| La

systématique des Fougères

On en rencontre partout des Fougères,

de l'Equateur à la Laponie, mais en proportion très diverse

suivant les latitudes. La grande majorité, les cinq septièmes

environ appartiennent aux régions tropicales et aux contrées

chaudes et humides du globe. Toutes les Fougères arborescentes et

particulièrement celles des Cyathées croissent sous les tropiques.

Les Fougères sont très nombreuses dans les îles où

elles trouvent des conditions de prospérité toutes spéciales

dans la chaleur et l'humidité. D'après Brongniart

Sporange. Au point de vue de la classification, Van

Tieghem |

| Hydroptéridiées | Hydroptéridales

Azollacées : Azolla; Marsileacées : Marsilea, Pilularia, Regnellidium; Salviniacées : Salvinia. |

| Eusporangiées

|

Marattiales

Marattiacées (3 genres vivants : Angiopteris, Danaea, Marattia; genre fossile : Angiopteridium). Ophioglossales

|

| Leptosprangiées | Polypodiales

(ou

Filicales)

19 familles : Anemiacées : Aneimia; Aspleniacées : Asplenium, Diellia; Blechnacées : Blechnum, Doodia, Sadleria, Stenochlaena, Woodwardia; Cyatheacées : Alsophila, Cnemidaria, Cyathea, Nephelea, Trichopteris; Dennstaedtiacées;Dicksoniacées : Dixcksonia, Cibotium; Dryopteridacées; Gleicheniacées : Gleichenia, Nurtensa, Platyzoma; Grammitidacées; Hymenophyllacées : Hymenophyllum, Trichomanus, Loxsoma, etc.; Lophosoriacées : Lophosoria; Lygodiacées : Lygodium; Osmundacées : Osmunda, Todea, Leptopteris; Parkeriacées : Ceratopteris; Polypodiacées : 9000 espèces réparties dans 5 tribus (Acrostichées, Polypodiées, Aspléniées, Asphidiées, Davalliées); Pteridacées; Schizaeacées : Schizea, Lygodium, Aneimia, Motiria; Thelypteridacées; Vittariacées |

| Ordres

(et familles)

complètement disparus |

Inversicaténales (Botryoptéridacées, Anachoroptéridécées, Tubicaulidacées); Zygoptéridales (Etaptéridacées, Clepsydracées); Cladoxylales, Stauroptéridales, Iridoptéridales. |

| Caractères

généraux

Les frondes des Fougères sont extrêmement variables de taille et de forme. Elles peuvent acquérir des dimensions extraordinaires, jusqu'à 3 et 6 mètres de longueur. Elles peuvent être sessiles ou pétiolées, simples, entières, palmées, pinnées, bipinnées, décomposées. Disposées en séries régulières sur la tige, elles sont toujours rétrécies à leur base en un pétiole ordinairement assez long, rarement très court, et le plus souvent canaliculé à sa partie supérieure. Les feuilles de presque toutes les espèces, sauf chez les Ophioglosses, sont enroulées en crosse avant leur épanouissement, et la nervure médiane et les nervures latérales y sont recourbées d'arrière en avant et ne se déroulent que dans la dernière période de la croissance. Au point de vue des nervures et de leur distribution au milieu du limbe on remarque des différences considérables. Dans quelques Fougères, peint de nervures principales, mais une seule nervure qui se dichotomise à l'infini depuis son origine et dans toute la feuille. Dans d'autres, de la nervure principale partent des nervures secondaires qui se bifurquent, et toutes les branches de ces bifurcations gagnent le bord de la feuille en restant parallèles. Dans d'autres encore, la nervure principale émet des nervures secondaires d'où partent des nervures tertiaires qui vont en divergeant vers les bords de la feuille. Toutes ces nervures sont toujours libres et indépendantes les unes des autres. Mais dans un grand nombre de Fougères elles s'anastomosent par des divisions récurrentes ou arquées qui souvent se rencontrent et s'unissent formant un réseau et divisant la surface du limbe en un certain nombre d'aréoles bien circonscrites, et dont l'aire est souvent d'autant plus petite qu'elles sont plus rapprochées de la périphérie de la feuille. L'épiderme des feuilles de Fougères se distingue par l'abondance des grains de chlorophylle qu'il contient sur ses deux faces et par la formation de ses stomates dont l'initiale devient ordinairement de suite la cellule mère, mais parfois aussi prend d'abord une cloison, d'où il résulte que la cellule mère se trouve entourée d'une cellule annexe en forme de fer à cheval ou d'anneau. Dans les Hyménophyllées, il n'y a ni, épiderme ni stomates, et le limbe se réduit comme dans les Bryophytes à un seul plan de cellules parcouru par des vaisseaux scalariformes. Ailleurs, au contraire, il y a deux épidermes entre lesquels se trouve un tissu utriculaire parenchymateux au milieu duquel sont disséminés les faisceaux fibrovasculaires qui constituent les nervures. Les jeunes feuilles de Fougères sont souvent recouvertes de poils écailleux qui peuvent atteindre 3 ou 6 centimètres, de longueur et les enveloppent complètement dans le bourgeon. Leur limbe (acrostichum crinicum) est, quelquefois hérissé de longs et forts aiguillons. La tige des Fougères varie à l'infini au point de vue des dimensions. En effet, la taille de certaines espèces (Hymenophyllus), même ayant atteint leur complet développement, ne dépasse guère les plus grandes Bryophytes. Le plus souvent ce sont des végétaux en partie ligneux, et les Fougères dites arborescentes de l'hémisphère Sud prennent le port et la hauteur des Palmiers. Leur tige se dresse en une colonne verticale fixée au sol par de nombreuses racines qui naissent de la base au sommet et descendent le long de la surface en l'enveloppant complètement. Quand les entre-noeuds sont très courts et que la tige est embrassée totalement par les bases d'insertions de ses feuilles, on voit les racines dériver des pétioles eux-mêmes. Dans les Fougères non arborescentes la tige rampe dans la terre ou à sa surface, ou bien elle grimpe le long des arbres et des rochers, ou bien s'élève dans l'air en suivant une direction oblique. Sur les tiges rampantes ou grimpantes, ainsi que sur certains autres dressées et libres, les feuilles sont séparées par des entre-noeuds quelquefois très longs ; mais le plus souvent dans les Fougères à grosses tiges verticales les entre-noeuds sont extrêmement courts et souvent même n'existent pas. Les tiges rampantes en rhizomes ont une croissance assez rapide, et leur extrémité dépasse de beaucoup le point d'insertion de la feuille la plus jeune (Polypode vulg.) au point qu'on a parfois pris pour des racines de tels prolongements. Les tiges dressées croissent beaucoup plus lentement et gardent leur sommet caché au centre d'un bourgeon dont les segments produisent les feuilles soit juxtaposées et partant de tous les segments, soit seulement de certains d'entre eux séparés par des segments stériles. Les ramifications de la tige se produisent par formation de bourgeons latéraux, soit normaux et naissant ou de la base des feuilles du côté dorsal ou de la tige au-dessus ou au-dessous des feuilles, ou à côté d'elles, ou à l'aisselle des feuilles, soit adventifs et naissant alors sur les feuilles elles-mêmes. Au point de vue histologique, les tiges uniquement parenchymateuses au début n'ont parfois qu'un seul faisceau vasculaire axile; il en est ainsi dans les axes très grêles. Sur les tiges plus épaisses, notamment sur celles qui deviennent ligneuses, un réseau de faisceaux anastomosés constitue un cylindre creux, à larges mailles, séparant le tissu fondamental en une zone médullaire et une zone corticale. Les faisceaux qui composent le cylindre d'ordinaire aplatis sont autant d'épais rubans qui souvent même ont les bords fléchis vers l'extérieur et desquels partent en nombre variable des faisceaux minces qui vont rejoindre les feuilles (Baillon). En outre, on rencontre dans la région médullaire des faisceaux fermés, à corps ligneux enveloppé de toutes parts par une zone libérienne. Il y a aussi le plus souvent, pour le même auteur, quelques vaisseaux spiraux qui répondent, sur une coupe transversale aux foyers de l'ellipse qui représente le faisceau. A mesure que les tiges s'allongent, elles produisent incessamment de la base au sommet de nouvelles racines. Ces racines, quel que soit leur point de départ, dérivent toujours des cloisonnements d'une cellule mère unique. Quant à leur structure, elles présentent, comme caractères spéciaux, une écorce épaisse située sous l'assise pilifère et entourant un cylindre central fort grêle. La ramification des racines a lieu par formation progressive de la base au sommet de radicelles qui naissent aux dépens d'une seule cellule mère. |

|

Les fougères de serre se cultivent habituellement en caisses, en pots ou sur rocailles, mais lorsqu'elles atteignent de grandes dimensions on les place aussi en pleine terre. La terre qui leur convient est un mélange de terre de bruyère siliceuse et de terreau de feuilles. Ce mélange doit être parfaitement drainé à l'aide de tessons ou de fragments de brique. Les fougères aiment une atmosphère humide; certaines d'entre elles comme les Hymenophyllum, les Trichomanes sont même cultivées sous cloche pour les abriter des plus légères alternatives de sécheresse. Il faut cependant renouveler fréquemment l'air des serres et y maintenir une température ne descendant pas au-dessous de 4° à 5° et pouvant s'élever à 15°. Ces plantes doivent être arrosées copieusement. La culture sur rocaille est celle qui convient le mieux aux fougères de plein air. On dispose la rocaille dans un pli de terrain arrosé, ombragé d'arbres et d'arbrisseaux toujours verts, à l'abri du vent, de manière à conserver autour des fougères une atmosphère douce et humide. On multiplie ces plantes par la plantation des drageons nés sur leur rhizome et aussi par le semis des spores. Les semis se font en secouant les feuilles portant des spores mûres sur des terrines remplies de terre de bruyère humide. La germination a lieu au bout de quelques jours. Les jeunes plantes sont mises en place lorsqu'elles ont poussé deux ou trois feuilles. |

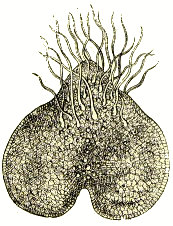

| La

reproduction des Fougères

La formation de l'oeuf des Fougères

se produit en deux phases séparées par une longue période

de repos. La plante adulte produit d'abord des spores qui germent et donnent

naissance à un corps lamelliforme ou prothalle, sur lequel l'oeuf

se forme. Les spores sont contenues dans des sporanges situés à

la face inférieure des frondes et sur les nervures. Le groupement

de ces sporanges constitue les sores qui sont nus ou protégés

par une membrane dérivée de l'épiderme et à

laquelle on a donné le nom d'indusie. La forme des sores et la disposition

des sporanges est très importante à connaître, car

c'est sur l'ensemble de ces caractères qu'on s'est fondé

pour établir la classification des Fougères. Ils sont répartis

uniformément sur tout le limbe ou bien localisés dans certaines

régions. C'est ainsi que les sores sont ronds et ont la forme d'une

boule dorée (Polypodium vulgare), d'une masse fusiforme (Scolopendrium),

ou bien ils ressemblent à des taches roussâtres situées

à l'extrémité des frondes (Asplenium ruta muraria).

Ailleurs ils sont agglomérés dans les Pteris, les Adiantum,

etc., tout le long du bord extérieur de la fronde (H. Correvon).

Dans ces cas les sores voisins du bord sont recouverts par le bord même

de la feuille qui se replie et s'enroule au-dessus d'eux (Allosurus, Cheilanthus,

beaucoup de Pteris); ce rebord est ce qu'on nomme une fausse indusie (Van

Tieghem).

Sores. Les sores ne se forment pas ordinairement

sur toutes les feuilles; parfois on voit se succéder les feuilles

fertiles et les feuilles stériles, mais la ressemblance (entre ces

deux sortes de feuilles peut demeurer complète, ou bien elles différent

considérablement par suite de l'avortement total ou partiel du parenchyme

situé entre les nervures fertiles. La feuille fertile ou sa portion

fertile prend alors la forme d'une sorte d'épi ou de grappe de sporanges

(Osmunda, Aneimia). On n'observe ordinairement sur les frondes

des Fougères qu'une seule génération de sores, et

ce n'est que par exception qu'on a pu observer un renouvellement de fructification.

Le nombre des sporanges émis par une fronde est souvent des plus

considérables et chacun d'eux contient à son tour plus d'une

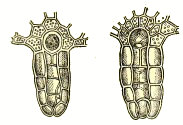

soixantaine de spores. Il naît du développement particulier

d'une cellule de l'épiderme, ayant ainsi la valeur morphologique

d'un poil (Van Tieghem). D'ailleurs, ajoute cet auteur, des cellules voisines

se développent souvent en poils ordinaires qui entrent avec les

sporanges dans la composition du sore et qu'on appelle des paraphyses.

La cellule épidermique ou primitive se soulève en papille

dont la partie saillante se sépare de la base par une cloison transversale.

Ainsi séparée cette cellule se divise elle-même transversalement

en deux nouvelles cellules, l'une inférieure pour donner naissance

au pédicelle, l'autre supérieure pour constituer la cellule

mère du sporange. Cette dernière se cloisonnant par des séparations

obliques produit quatre cellules externes aplaties qui aboutiront à

former la paroi du sporange, et une cellule centrale tétraédrique

qui, se divisant en deux à plusieurs reprises, produira les cellules

mères des spores le plus souvent au nombre de seize. A ce moment

s'opère la destruction de l'assise interne de la paroi du sporange

; le résultat de cette dissolution donne naissance à un liquide

granuleux qui vient baigner les cellules mères en les isolant d'avec

la paroi et dans lequel les spores puisent les éléments nutritifs

nécessaires à leur développement.

Prothalle. Chaque cellule mère divise deux

fois de suite son noyau, puis se cloisonne simultanément en quatre.

Les cloisons s'épaississent, puis leur lame moyenne se dissout,

isolant ainsi les spores, enveloppées chacune par la couche interne

qui leur forme une membrane propre (Van Tieghem). A mesure que les spores

s'accroissent aux dépens du liquide qui les contient, cette membrane

s'épaissit, puis plus tard se dédouble en deux membranes

différenciées. Arrivées ainsi à l'état

de maturité les spores sont disséminées par la rupture

de la paroi du sporange et elles germent sur le sol après un temps

plus ou moins long. Leur enveloppe intérieure rompt alors l'extérieure

et fait saillie au dehors sous forme d'une membrane qui se développe

en un tube court bientôt pourvu de chlorophylle

et cloisonné transversalement. A mesure que le tube s'allonge, son

extrémité s'élargit de plus en plus et forme une lame

d'un vert foncé d'abord triangulaire, plus tard échancrée

en forme de coeur ou d'éventail, à laquelle on a donné

le nom de prothalle. Ainsi la spore ne donne pas directement naissance

à une Fougère semblable à celle dont elle est issue,

mais bien à un proemhryon qui constitue la première génération

de la plante future. Le prothalle qui peut se ramifier et se multiplier

par segmentation s'applique sur le sol humide et s'y fixe par de fausses

racines ou poils radicaux.

Archégones. A sa surface inférieure se produisent

des organes de reproduction sexuée, mâles et femelles. Les

premiers sont les anthéridies, ordinairement

groupés en arrière, naissant entre les poils radicaux, mais

aussi latéralement à l'extérieur de ceux-ci. Ce sont

de petits sacs à paroi formée d'une couche de phytocystes

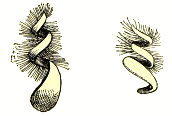

contenant les éléments fécondants nommés anthérozoïdes,

petits corpuscules en forme de filaments spiralés étirés

en pointe en arrière et pourvus à leur extrémité

antérieure de cils vibratiles chargés d'assurer leur motilité.

Les seconds sont les oosporanges ou archégones, plus nombreux en

général que les anthéridies, situés plus en

avant, vers l'échancrure antérieure du prothalle et sur le

coussinet médian, ressemblant aussi à de petits sores surmontés

d'un col ou goulot qui d'abord fermé au bout finit par s'ouvrir

et peut laisser pénétrer les anthérozoïdes dans

son intérieur.

Anthérozoïdes. Le contenu de l'oosporange présente surtout à considérer un premier phytocyste dit cellule du canal qui s'insinue dans le col, se transforme en mucilage et détermine la formation du canal et un phytoblaste central, globuleux, qui est l'oosphère, renfermée dans la partie ventrale de l'archégone enfoncée dans le tissu du prothalle. Quand l'oosphère est apte à être fécondée, les anthéridies s'ouvrent et les anthérozoïdes viennent s'appliquer contre le mucilage qui se répand à la surface de l'archégone pénétrant dans l'oosphère. On peut, dans des circonstances favorables, assister à la pénétration des anthérozoïdes dans l'archégone. Pour Strasburger on augmente beaucoup les chances de voir ce phénomène en plaçant à côté des prothalles jeunes, qui portent surtout des anthéridies, des prothalles plus vieux sur lesquels les archégones sont plus abondantes. Les anthérozoïdes se montrent dispersés dans la préparation, et aussi longtemps que les archégones demeurent closes, ils passent devant elles sans paraître influencés. Mais dès qu'elles s'ouvrent ils prennent (même ceux qui sont assez éloignés) la direction de l'orifice du col et sont bientôt englobés dans le mucilage extravasé. Ce mucilage, sécrété surtout par le col de l'archégone, a une action excitante directe sur les anthérozoïdes, grâce à l'acide malique qu'il contient dans la proportion de 0,3%. On a pu arriver à attirer des anthérozoïdes dans des tubes capillaires fermés à une extrémité et dans lesquels on a instillé, au moyen d'une pompe, un liquide contenant de 0,01 à 0,1% d'acide malique combiné à une base quelconque. Un seul anthérozoïde suffit pour la fécondation; il en existe plusieurs dans l'archégone, mais un seul pénètre dans l'oosphère. L'oeuf ainsi formé s'enveloppe aussitôt d'une membrane de cellulose pendant que s'oblitère le col de l'archégone. Le développement de cet oeuf en embryon se fait ainsi qu'il suit : une cloison divise l'oeuf transversalement par rapport à la ligne médiane du prothalle et en s'inclinant obliquement sur cet axe dans la direction du col de l'archégone. Une nouvelle cloison, toujours transversale par rapport à la ligne médiane du prothalle, mais perpendiculaire à la première, divise alors chacune des deux cellules ainsi formées. L'embryon se trouve ainsi composé de quatre cellules qui sont bientôt, toutes à la fois, partagées en deux par une nouvelle cloison dirigée cette fois dans le sens de l'axe du prothalle. A ces quatre cellules est dévolu un rôle différent. De la cellule supérieure et postérieure dérive, à la suite des cloisonnements dont elle est le siège, une masse conique qui s'enfonce dans le tissu du prothalle et dont la fonction est de servir de suçoir pour nourrir les trois autres; c'est ce qu'on appelle le pied. La cellule supéro-antérieure donne la tige, l'inféro-antérieure la première feuille, l'inféro-postérieure la radicule. La plantule est constituée et pendant que le prothalle et le pied se dessèchent, la tige pousse une seconde, une troisième feuille et ainsi de suite, chacune d'elles devenant progressivement plus grande et plus compliquée. Quelques Fougères sont apogames.

Au lieu de former un oeuf sur le prothalle, elles y développent

un bourgeon adventif qui multiplie simplement la plante ancienne. Du nombre

sont le Todea Africana, l'Aspidium falcatum, le Pteris critica, l'Aspidium

filix mas, variété cristatum; dans les deux premières

les organes sexués existent mais sont sans fonction; dans les deux

autres, il y a apogynie, rareté extrême des archégones

dans le Pteris critica, absence totale dans l'Aspidium filix mas (Van Tieghem).

Fougère herbacée. La paléontologie des Fougères Le plan de structure des Fougères, présente une souplesse bien plus grande que chez les Prêles; leurs faisceaux fibro-vasculaires se replient, se subdivisent, s'anastomosent, se soudent de la manière la plus diverse, de sorte que les frondes des Fougères présentent les variétés de ramifications les plus multiples, variétés susceptibles de se répéter dans des groupes très éloignés dans l'ordre systématique et à toutes les époques géologiques jusqu'à l'époque actuelle, sans qu'il y ait lieu d'établir aucune filiation entre ces espèces de forme extérieure générale si semblable. A cet égard, la comparaison entre les espèces qui ont vécu aux diverses époques et entre les espèces vivantes et fossiles a dû donner lieu à bien des méprises; on conçoit aussi d'après cela sur quelle base artificielle, la nervation des feuilles, se trouvent établies les familles de Fougères fossiles telles que les Sphénoptéridées, les Neuroptéridées, les Pécoptéridées, les Ténioptéridées, les Dictyoptéridées; si dans le nombre, certains genres tels que Pecoptiris (120 espèces) paraissent être naturels, d'autres ne le sont certainement pas, puisque le genre Sphenopteris, par exemple, renferme parmi ses 150 espèces telles espèces qui se rapprochent des Polypodiacées, telles autres qui semblent être des Hyménophyllées. Les Fougères fossiles sont nombreuses; les espèces basées sur l'étude des feuilles dépassent plusieurs centaines et si l'on y joint celles qui ont été caractérisées d'après des tiges et des pétioles, ce nombre dépasse le millier. Les plus anciennes (Hyménophyllées, Osmondées) ont fait leur apparition au Dévonien et sont encore aujourd'hui représentées par quelques espèces des régions chaudes et tempérées; le genre primitif Palaeopteris Schinip. constitue le plus ancien type de Filicophytes dont les parties fructifères soient connues; prédominant à la fin du Dévonien et au début du Carbonifère, il paraît avoir formé, avec les Cardiopteris, Triphyllopteris et Rhacopteris de Schimper, une tribu, les Botryoptéridées (Renault), dont les caractères rappellent à la fois les Botrychiées, les Rhacopteris (peut-être génériquement identiques avec les Palaeopteris), les Osmondées et les Polypodiacées, c.-à-d. un groupe de transition réellement synthétique, dont les représentants vivaient encore à la fin du Carbonifère. Les Polypodiacées n'ont fait leur apparition que plus tard après la période Paléozoïque, ou même après le Trias, précédées par les Cyathacées ou au moins par des types cyathiformes qui, par leurs caractères, sont un acheminement aux Polypodiacées; l'évolution de ce groupe a été très différente de celle de ses congénères les Schizéacées, les Gleichéniées et les Marattiacées; le type des Fougères y a atteint sa plus grande perfection; les genres représentés par le plus grand nombre d'espèces fossiles sont Pteris et Asplenium; c'est encore actuellement la famille des Fougères la plus importante; ses représentants sont répandus sur tout le globe, tandis que les Cyathacées, abondantes en Europe dans les terrains secondaires et tertiaires, sont reléguées dans les régions chaudes. Les Gleichéniées, dont le début remonte au Jurassique (la première Gleichéniée vraie, le Gleichenites elegans Zigno, a été trouvée dans le Jurassique des Alpes Vénitiennes), avaient atteint leur apogée à l'époque Crétacée; elles sont aujourd'hui confinées entre les tropiques. Vers la fin du Crétacé seulement sont apparu de vrais Lygodiurn (Lygodiacées ou Schizéacées); les Schizéacées, peu nombreuses aux anciennes époques géologiques, n'existent plus guère que dans les régions chaudes du globe; elles dépassent cependant les tropiques. (H. Fournier / Dr L. Hn. / Dr R. Blondel / G. Boyer). |

| . |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|