46

00 N, 2 00 E |

La France (lat. Gallia ou Francia) est un État

d'Europe

(lat. Gallia ou Francia) est un État

d'Europe  ,

occupant l'extrémité occidentale et la partie centrale de

ce continent. Superficie : 547,030 km²

(643,427 km² en comptant les territoires

et départements d'outre-mer). C'est une république,

peuplée de 64,7 millions d'habitants (janvier 2010). Elle se place,

en 2011, au neuvième rang mondial par son PIB, et au 35e

rang mondial par son PIB par habitant (au 16e

rang sur 35 pays de l'OCDE). ,

occupant l'extrémité occidentale et la partie centrale de

ce continent. Superficie : 547,030 km²

(643,427 km² en comptant les territoires

et départements d'outre-mer). C'est une république,

peuplée de 64,7 millions d'habitants (janvier 2010). Elle se place,

en 2011, au neuvième rang mondial par son PIB, et au 35e

rang mondial par son PIB par habitant (au 16e

rang sur 35 pays de l'OCDE).

Elle est divisée administrativement

13 régions métropolitaines et quatre (ou cinq) régions

d'outre-mer (Mayotte étant un département doté des

compétences d'une région). Ces régions sont

subdivisées en 101 départements; s'ajoutent à cela

plusieurs territoires d'outre-mer dotés de statuts administratifs

divers. Capitale : Paris .

Autres grandes villes : Marseille .

Autres grandes villes : Marseille ,

Lyon ,

Lyon ,

Toulouse ,

Toulouse ,

Lille ,

Lille ,

Bordeaux ,

Bordeaux ,

Strasbourg ,

Strasbourg ,

etc. ,

etc.

Les régions

de la France et ses possessions d'outre-mer

De l'hexagone approximatif que forme la

France, trois côtés sont bordés de mers

(Mer du Nord, Manche,

Océan

Atlantique, Méditerranée),

deux limités par des montagnes (Pyrénées,

Alpes),

un ouvert sur les plaines de l'Europe

du Nord et de l'Est.

Orographie.

Au centre de la France s'élève

la citadelle du Massif

Central, d'où les eaux s'écoulent en divergeant

de tous côtés. Autour du Massif Central, partout le sol s'abaisse,

les plaines s'étendent, à peine

ondulées de collines. La plaine du Nord descend vers la Manche et

la mer du Nord, celle de l'Ouest vers l'Océan

Atlantique, celles du Sud et de l'Est vers la Méditerranée.

A la périphérie, on rencontre deux autres massifs :

le Massif Armoricain

en Bretagne et les Vosges, dans l'Est. Au Sud

la chaîne des Pyrénées marque

la frontière avec l'Espagne; au Sud-Est,

le Jura marque celle de la Suisse

et les Alpes celle de l'Italie.

La ceinture de plaines où coulent

les fleuves et les rivières ouvrent des

grands axes de communication entre ces différents reliefs. Ainsi,

la trouée du Rhône, prolongée

par celle de la Saône, conduit depuis la Méditerranée

jusqu'aux passages voisins des sources de la Seine,

de la Meuse, de la Moselle, tributaires de la Manche et de la mer du Nord.

De la Seine moyenne, on passe sans difficulté, soit au bassin du

Rhin,

soit à celui, tout voisin, de la Loire.

Entre la Loire et la Garonne, voisines par leurs

estuaires, aucun obstacle n'interrompt la plaine; enfin par la trouée

supérieure du bassin de la Garonne, entre Pyrénées

et Massif Central,

on atteint facilement la Méditerranée.

Ce bref résumé montre que toutes les formes de relief sont

représentées sur le sol français. Plaines,

hauts plateaux, chaînes de montagnes

s'y succèdent de l'Ouest à l'Est selon des altitudes croissantes,

figurant, sur un territoire d'étendue restreinte, les principaux

accidents du relief de l'Europe, dont la France

présente comme un raccourci.

-

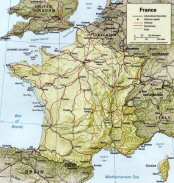

Carte

de la France. Source : The

World Factbook.

(Cliquer

sur l'image pour afficher une carte plus détaillée).

On peut considérer comme formant

l'arête dorsale de la France le bourrelet à peu près

continu qui unit les Pyrénées

aux Vosges, fortement redressé entre le

seuil de Naurouze et le seuil de la Bourbince, sous les noms de Montagne-Noire

(1210 m), Cévennes (1702 m), monts du

Vivarais du Beaujolais (1012 m), du Charolais (605 m), s'abaissant ensuite au plateau

de Langres

du Beaujolais (1012 m), du Charolais (605 m), s'abaissant ensuite au plateau

de Langres ,

mais sans cesser de présenter ce trait caractéristique d'une

très forte déclivité du versant Est. A l'Ouest de

l'arête se développent des étendues considérables

de plateaux inclinés dans la direction de l'Océan

Atlantique : au Nord, plateaux du Bassigny (350 à 400 m); au

Sud, plateaux calcaires des Causses, de 700 à

1100 mètres, et, surtout, au centre, la large masse du Massif

Central, dont le socle paléozoïque,

élevé d'abord de 1000 à 1100 mètres, s'étale

vers l'Ouest en immenses croupes : plateaux de Mille-Vaches (954 m), de

Gentioux (731 m), de Combrailles (721 m), de la Marche, (550 m), mais dont

la partie orientale a été remaniée par les éruptions

cénozoïques

qui ont dressé, sur le soubassement primitif, les alignements volcaniques

du Velay ,

mais sans cesser de présenter ce trait caractéristique d'une

très forte déclivité du versant Est. A l'Ouest de

l'arête se développent des étendues considérables

de plateaux inclinés dans la direction de l'Océan

Atlantique : au Nord, plateaux du Bassigny (350 à 400 m); au

Sud, plateaux calcaires des Causses, de 700 à

1100 mètres, et, surtout, au centre, la large masse du Massif

Central, dont le socle paléozoïque,

élevé d'abord de 1000 à 1100 mètres, s'étale

vers l'Ouest en immenses croupes : plateaux de Mille-Vaches (954 m), de

Gentioux (731 m), de Combrailles (721 m), de la Marche, (550 m), mais dont

la partie orientale a été remaniée par les éruptions

cénozoïques

qui ont dressé, sur le soubassement primitif, les alignements volcaniques

du Velay (1423 m), le cône du Cantal (1856 m), étalé les basaltes

de la Planèze (1100 m), du Cézallier (1206 m) et du Mont-Dore

(1886 m), ouvert les cratères des Puys (1465 m), en un mot dressé

de nouvelles montagnes sur le soulèvement en partie rasé,

et accusé davantage les dépressions anciennes du Velay, du

Forez et de la Limagne.

(1423 m), le cône du Cantal (1856 m), étalé les basaltes

de la Planèze (1100 m), du Cézallier (1206 m) et du Mont-Dore

(1886 m), ouvert les cratères des Puys (1465 m), en un mot dressé

de nouvelles montagnes sur le soulèvement en partie rasé,

et accusé davantage les dépressions anciennes du Velay, du

Forez et de la Limagne.

Au Massif

Central il faut rattacher, au Nord-Est, le Morvan (902 m) et

surtout les Vosges, dressant entre 1400 et 1000

mètres leurs ballons au-dessus de la plaine alsacienne, vers laquelle

elles tournent leur versant abrupt, tandis que le versant ouest s'incline

doucement au-dessus du plateau lorrain. Il faut y rattacher, surtout à

l'Ouest, les arêtes granitiques, qui constituent

en Bretagne les montagnes Noires (223 m), le Bocage vendéen (mont Mercure, 309

m), et, plus au Nord, les collines de Normandie

les montagnes Noires (223 m), le Bocage vendéen (mont Mercure, 309

m), et, plus au Nord, les collines de Normandie (413 m).

(413 m).

Entre la Marche et le Bocage

et le Bocage ,

le Poitou ,

le Poitou (145 m) fait communiquer les deux grandes dépressions, fort dissemblables,

de l'Ouest français. Au Nord, le bassin Parisien présente

une remarquable disposition de cuvettes emboîtées, l'affleurement

des couches géologiques, de plus en plus récentes à

mesure qu'on avance vers le centre, étant marqué par un ressaut

de terrain, ou falaise : côtes de Moselle (410 m), de Meuse (385

m), falaise de Champagne

(145 m) fait communiquer les deux grandes dépressions, fort dissemblables,

de l'Ouest français. Au Nord, le bassin Parisien présente

une remarquable disposition de cuvettes emboîtées, l'affleurement

des couches géologiques, de plus en plus récentes à

mesure qu'on avance vers le centre, étant marqué par un ressaut

de terrain, ou falaise : côtes de Moselle (410 m), de Meuse (385

m), falaise de Champagne (397 m), de Brie

(397 m), de Brie (207 m). Sur la périphérie prédominent les hautes

plaines (Champagne, Lieuvin, pays de Caux

(207 m). Sur la périphérie prédominent les hautes

plaines (Champagne, Lieuvin, pays de Caux ,

Beauce ,

Beauce ).

Au centre s'accusent les fonds du Gâtinais ).

Au centre s'accusent les fonds du Gâtinais et de la Sologne.

et de la Sologne.

Le bassin Aquitain est autrement disposée.

Au Nord-Ouest, les plateaux du Quercy rappellent, atténués, les causses rouerguats. Au Sud, au

contraire, au pied du gradin abrupt des Pyrénées,

dont les cimes se dressent entre 2500 et près de 3500 mètres,

se développe un large plateau fluvio-glaciaire, dont le sommet principal

est au plateau de Lannemezan, par 710 m d'altitude; l'éventail des

rivières du Comminges

rappellent, atténués, les causses rouerguats. Au Sud, au

contraire, au pied du gradin abrupt des Pyrénées,

dont les cimes se dressent entre 2500 et près de 3500 mètres,

se développe un large plateau fluvio-glaciaire, dont le sommet principal

est au plateau de Lannemezan, par 710 m d'altitude; l'éventail des

rivières du Comminges ,

de l'Astarac et du Bigorre ,

de l'Astarac et du Bigorre l'a découpé en longues traînées de coteaux divergents.

La Midouze et la Gélise marquent au Nord-Ouest leur limite d'extension,

au delà de laquelle se développent les plaines de l'Albret

l'a découpé en longues traînées de coteaux divergents.

La Midouze et la Gélise marquent au Nord-Ouest leur limite d'extension,

au delà de laquelle se développent les plaines de l'Albret et

des Landes. et

des Landes.

Le fossé du Rhône

et de la Saône marque la séparation entre les reliefs de date

ancienne et ceux de date récente Alpes et

Jura.

Les derniers contreforts des Alpes embarrassent la vallée du fleuve,

à partir de Lyon .

A mesure que l'on avance vers l'Est, la violence et la netteté des

reliefs, escarpements de calcaires, aiguilles de granit,

trahissent la jeunesse du soulèvement, dont les gradins, séparés

par de profondes vallées longitudinales, s'étagent à

des altitudes croissantes : Préalpes, avec les montagnes de Lure .

A mesure que l'on avance vers l'Est, la violence et la netteté des

reliefs, escarpements de calcaires, aiguilles de granit,

trahissent la jeunesse du soulèvement, dont les gradins, séparés

par de profondes vallées longitudinales, s'étagent à

des altitudes croissantes : Préalpes, avec les montagnes de Lure (1827 m), du Lubéron (1125 m), du Vercors (1608 m), de la Grande-Chartreuse

(2087 m); Alpes calcaires, avec les massifs du Dévoluy (2793 m),

du Pelat (3053 m), etc.; Alpes cristallines, où se dresse le mont

Blanc (4810 m). Ici encore, la dissymétrie de la chaîne, s'élevant

par efforts successifs du côté français pour tomber

en abrupt sur le Piémont

(1827 m), du Lubéron (1125 m), du Vercors (1608 m), de la Grande-Chartreuse

(2087 m); Alpes calcaires, avec les massifs du Dévoluy (2793 m),

du Pelat (3053 m), etc.; Alpes cristallines, où se dresse le mont

Blanc (4810 m). Ici encore, la dissymétrie de la chaîne, s'élevant

par efforts successifs du côté français pour tomber

en abrupt sur le Piémont est flagrante.

est flagrante.

Même caractère dans le Jura.

Le relief de la chaîne est moindre, variant entre 1700 et 930 mètres.

Au-dessus clos plateaux étagés qu'entaillent l'Ain et le

Doubs,

se multiplient à l'Est. les longs chaînons parallèles,

coupés d'étroites cluses, dont les

derniers dominent comme un mur la dépression de Neuchâtel.

Par le Jura, qu'une trouée peu élevée

(Valdieu, 343 m) sépare des Vosges, l'accès

du sol français achève de se trouver fermé à

l' Est.

Géologie.

La France est formée par trois

massifs anciens, individualisés dès la fin du Paléozoïque

(Massif Armoricain, Vosges,

Massif

Central), réunis par les sédiments des mers mésozoïques

et cénozoïques. Le Bassin Parisien

a émergé à la fin de l'Oligocène;

le Bassin Aquitain au milieu du Miocène;

enfin, la vallée du Rhône, exondée

après le Pliocène inférieur,

a soudé les Alpes au Massif Central. Des

montagnes volcaniques se forment, pendant le Miocène supérieur

et le Pliocène, dans le Velay et l'Auvergne ,

Sur le sol ainsi constitué, l'oeuvre des agents atmosphériques

a créé le modelé actuel. ,

Sur le sol ainsi constitué, l'oeuvre des agents atmosphériques

a créé le modelé actuel.

Précambrien

et Paléozoïque.

a) Extension des mers. Les terrains

paléozoïques

et antécambriens affleurent seulement

dans les massifs anciens et dans quelques points des

Alpes

et des Pyrénées. Aussi est-il

très difficile de reconstituer la géographie de la France

aux différentes périodes de ces période. L'Archéen,

avec ses gneiss et ses micaschistes,

présente partout des caractères à peu près

identiques. Le Cambrien, bien représenté

dans l'Ardenne (phyllades de la vallée de la Meuse), le Cotentin ,

la Bretagne ,

la Bretagne (schistes, phyllades et poudingues), n'a livré de fossiles

que dans la montagne Noire. Le Silurien, dans

les mêmes régions, est formé par des ardoises (Angers

(schistes, phyllades et poudingues), n'a livré de fossiles

que dans la montagne Noire. Le Silurien, dans

les mêmes régions, est formé par des ardoises (Angers ),

des schistes à Graptolithes (Normandie ),

des schistes à Graptolithes (Normandie ,

Anjou ,

Anjou ,

Pyrénées), ou des calcaires (Cotentin,

montagne Noire). Le Dévonien lui est

le plus souvent associé; dans les Pyrénées, il est

formé par des marbres griottes, activement

exploités. Dans tous les massifs anciens, on retrouve les dépôts

marins (schistes et calcaires) du Carbonifère;

les dépôts continentaux, riches en anthracite,

occupent de grandes surfaces dans le Beaujolais ,

Pyrénées), ou des calcaires (Cotentin,

montagne Noire). Le Dévonien lui est

le plus souvent associé; dans les Pyrénées, il est

formé par des marbres griottes, activement

exploités. Dans tous les massifs anciens, on retrouve les dépôts

marins (schistes et calcaires) du Carbonifère;

les dépôts continentaux, riches en anthracite,

occupent de grandes surfaces dans le Beaujolais et le Roannais. La houille affleure, dans le nord

de la France (Carbonifère moyen), Massif

Central (Carbonifère supérieur). Le régime

continental se poursuit à l'époque

permienne (schistes d'Autun

et le Roannais. La houille affleure, dans le nord

de la France (Carbonifère moyen), Massif

Central (Carbonifère supérieur). Le régime

continental se poursuit à l'époque

permienne (schistes d'Autun et de Lodève

et de Lodève ,grèsrouges

des Vosges). ,grèsrouges

des Vosges).

b) Phénomènes orogéniques.

A la fin du Silurien, le plissement calédonien,

ne se traduit dans le nord de la France que par une discordance

entre le Silurien et le Dévonien. Pendant

le Carbonifère a pris naissance la

chaîne hercynienne, qui s'étendait sur les massifs anciens

actuels. Ses plis, partant de la Bretagne ,

passaient dans le Massif Central et, de

là, après avoir subi un changement de direction de près

de 120°, traversaient le Morvan, les Vosges

et la Forêt-Noire. ,

passaient dans le Massif Central et, de

là, après avoir subi un changement de direction de près

de 120°, traversaient le Morvan, les Vosges

et la Forêt-Noire.

c) Phénomènes éruptifs.

Le Massif Armoricain, les Vosges et

le Massif Central

ont été le siège d'une grande activité éruptive,

pendant le Paléozoïque. De cette

époque datent les granits, diorites,

diabases, porphyres, porphyrites, etc.

Mésozoïque.

Extension des mers. Les terrains

secondaires qui forment les couches profondes des bassins de Paris ,

de l'Aquitaine ,

de l'Aquitaine et du Rhône, se relèvent autour des

massifs anciens. Ils entourent le Massif Central

et limitent le bassin de Paris. La mer localisée à la fin

du Permien à l'Europe

orientale et au bassin méditerranéen, recouvre le nord-est

de la France jusqu'à la lisière du Morvan et du Massif

Central ; elle dépose des calcaires

très fossilifères (Muschelkalk). Vers la fin de la période,

les lagunes laissent déposer du gypse et

du sel gemme. Pendant le Lias, la mer recouvre graduellement

toute la France, à l'exception de la Bretagne, du Massif Central

et d'une partie des Vosges.

et du Rhône, se relèvent autour des

massifs anciens. Ils entourent le Massif Central

et limitent le bassin de Paris. La mer localisée à la fin

du Permien à l'Europe

orientale et au bassin méditerranéen, recouvre le nord-est

de la France jusqu'à la lisière du Morvan et du Massif

Central ; elle dépose des calcaires

très fossilifères (Muschelkalk). Vers la fin de la période,

les lagunes laissent déposer du gypse et

du sel gemme. Pendant le Lias, la mer recouvre graduellement

toute la France, à l'exception de la Bretagne, du Massif Central

et d'une partie des Vosges.

Les marnes, les

calcaires

ou les schistes qui constituent le Lias sont

très fossilifères. Les dépôts coralligènes

et oolithiques, les calcaires à débris d'Encrines, prennent

un grand développement dans la Normandie et le Jura, au Jurassique

moyen. Pendant le Lias et le Jurassique moyen, une partie des Vosges

et du Massif Central était immergée.

Le Bathonien marque, pour le centre de la France, une période de

soulèvement, et, sur le pourtour du Massif Central, on trouve fréquemment

des assises continentales avec lignites intercalées

dans les couches marines. Le Jurassique supérieur est remarquable

par le développement des formations coralligènes progressivement

cantonnées à la fin de la période dans la région

méditerranéenne. Les calcaires oolithiques forment une auréole

aux récifs, tandis que les dépôts de haute mer sont

des calcaires lithographiques. A la fin de la période, la mer ne

subsiste que dans l'Aquitaine

et le Jura, au Jurassique

moyen. Pendant le Lias et le Jurassique moyen, une partie des Vosges

et du Massif Central était immergée.

Le Bathonien marque, pour le centre de la France, une période de

soulèvement, et, sur le pourtour du Massif Central, on trouve fréquemment

des assises continentales avec lignites intercalées

dans les couches marines. Le Jurassique supérieur est remarquable

par le développement des formations coralligènes progressivement

cantonnées à la fin de la période dans la région

méditerranéenne. Les calcaires oolithiques forment une auréole

aux récifs, tandis que les dépôts de haute mer sont

des calcaires lithographiques. A la fin de la période, la mer ne

subsiste que dans l'Aquitaine et la région méditerranéenne.

et la région méditerranéenne.

Ces conditions se retrouvent au début

du Crétacé. Le Nord de la France

émergé fait partie du continent wealdien. La mer recouvre

cette terre pendant le Crétacé inférieur; elle y dépose

de puissantes assises de craie. Dans la région méditerranéenne,

la sédimentation n'a subi aucune interruption : il y a passage insensible

du Jurassique au Crétacé,

que caractérisent des Lamellibranches

spéciaux, les Rudistes. Une émersion presque complète

du sol se produit, à la fin du Crétacé. De très

courte durée dans le bassin de Paris ,

elle persiste au début du Cénozoïque dans le Midi, sauf

sur l'emplacement des Pyrénées

et des Alpes. ,

elle persiste au début du Cénozoïque dans le Midi, sauf

sur l'emplacement des Pyrénées

et des Alpes.

Le

Cénozoïque.

a) Extension des mers. Un

golfe

occupe le Bassin parisien pendant l'Eocène;

des mouvements de faible amplitude déterminent, sur les bords, de

nombreuses alternances de dépôts marins (sables de Bracheux,

de Beauchamp, calcaire grossier de Paris) et de

dépôts d'eau douce ou de lagunes (argiles et lignites du Soissonnais,

calcaires de Saint-Ouen, de Champigny, etc.). Les produits de l'évaporation

des lagunes (sel et gypse)

occupent une grande place, à la fin de la période. Dans le

Midi, une mer plus profonde abandonne d'épais

sédiments nummulitiques (Paléogène).

Une nouvelle transgression marine se produit à l'Oligocène;

le bassin de Paris est recouvert, et des golfes profonds pénètrent

dans la vallée du Rhin et dans le Massif

Central. Cette situation est d'ailleurs de courte durée

: la mer disparaît et de grands lacs, vite

asséchés, couvrent une grande partie du sol.

Dans le Bassin Aquitain, les dépôts

d'eau douce alternent avec les dépôts marins. La mer n'empiète

que fort peu dans le bassin du Rhône, où la plupart des dépôts

oligocènes ont pris naissance dans des eaux douces. Le Miocène

débute par une transgression d'abord sensible

dans le Bassin Aquitain et la vallée du Rhône, mais qui recouvre

ensuite ces deux bassins, ainsi que la basse vallée de la Loire.

Les phénomènes orogéniques qui se produisent alors

chassent la mer et ne laissent plus subsister, dans la vallée du

Rhône, que des lagunes. La mer y revient encore au début du

Pliocène,

puis disparaît définitivement.

Le Pliocène est encore une période

de grands lacs pour la vallée de la Saône;

mais c'est, avant tout, une époque d'activité éruptive.

b) Phénomènes orogéniques.

La fin de l'époque éocène

est marquée par des plissements qui ont l'ait surgir les Pyrénées

et les chaînes de Provence ,

autrefois continues. A cette époque aussi se sont produits les derniers

mouvements du pays de Bray ,

autrefois continues. A cette époque aussi se sont produits les derniers

mouvements du pays de Bray ,

faisant apparaître les terrains jurassiques

à travers une boutonnière de Crétacé

et de Tertiaire. La trace de ces plissements

se retrouve dans tout le Nord, jusque dans le Boulonnais ,

faisant apparaître les terrains jurassiques

à travers une boutonnière de Crétacé

et de Tertiaire. La trace de ces plissements

se retrouve dans tout le Nord, jusque dans le Boulonnais .

Ces mouvements ont préparé la pénétration de

la mer à travers les massifs anciens des Vosges

(vallée du Rhin) et du Massif

Central (Limagne). Au milieu du Miocène,

les mouvements orogéniques dressent la chaîne des Alpes

et le Jura. La poussée se transmet jusqu'au

Miocène Central et y détermine des plis à grand rayon,

dont les synclinaux forment les vallées de l'Allier et de la Loire

et du Rhin. Des mécanismes semblables se produisent à la

fin du Miocène et font naître la vallée du Rhône. .

Ces mouvements ont préparé la pénétration de

la mer à travers les massifs anciens des Vosges

(vallée du Rhin) et du Massif

Central (Limagne). Au milieu du Miocène,

les mouvements orogéniques dressent la chaîne des Alpes

et le Jura. La poussée se transmet jusqu'au

Miocène Central et y détermine des plis à grand rayon,

dont les synclinaux forment les vallées de l'Allier et de la Loire

et du Rhin. Des mécanismes semblables se produisent à la

fin du Miocène et font naître la vallée du Rhône.

c) Phénomènes éruptifs.

Les phénomènes volcaniques ont acquis

une remarquable intensité, pendant le Miocène

et le Pliocène. Les volcans entrent en

activité dès le Miocène supérieur dans le Vivarais

et l'Auvergne .

Au Pliocène inférieur, le Mézenc, le Cantal, le mont

Dore, émettent des basaltes, des phonolites,

des trachytes. Au Pliocène supérieur,

l'activité se transporte dans la région des Puys, où

les cratères ont conservé leur

fraîcheur. .

Au Pliocène inférieur, le Mézenc, le Cantal, le mont

Dore, émettent des basaltes, des phonolites,

des trachytes. Au Pliocène supérieur,

l'activité se transporte dans la région des Puys, où

les cratères ont conservé leur

fraîcheur.

d) Glaciations. Le Pléistocène

est l'époque des grands glaciers qui,

par deux fois s'étalent autour des Alpes,

des Pyrénées, du Massif

Central et des Vosges, et des grands

cours

d'eau qui ont creusé les vallées du nord de la France.

L'Homo sapiens se signale pendant la phase interglaciaire.

Hydrographie.

La France se trouve divisée en

deux versants principaux, celui de la Méditerranée,

du Nord au Sud, et celui de l'Océan

Atlantique et de la Manche du Sud-Est au Nord-Ouest. Chacun de ces

versants est subdivisé en un certain nombre de bassins.

Les

cours d'eau.

La Moselle, la Meuse et l'Escaut

portent leurs eaux vers la mer du Nord; la Somme, la Seine,

l'Orne, la Vire, la Rance se jettent dans la Manche; l'Aulne, le Blavet,

la Vilaine, la Loire, la Sèvre Niortaise,

la Charente, la Gironde et l'Adour

affluent dans l'Atlantique; le Tet, l'Aude, le Rhône

et le Var arrosent le versant le la Méditerranée.

Les cours d'eau

de France se répartissent sur le pays comme un réseau organisé.

Tandis que la Seine, la Meuse, la Moselle et la Saône partent de

points proches pour s'éloigner à peine nées, d'autres,

comme la Loire et la Seine, lointaines à leur naissance, se rapprochent

à presque se toucher au milieu de leur cours. La Loire finit dans

le même golfe que la Garonne, qui, par

les trouées orientales de son bassin, communique largement avec

la Méditerranée et le Rhône.

Ce réseau a été complété par des canaux,

sauf entre la Loire et la Garonne, à l'Ouest. La frontière

de l'Est est marquée par le Rhin.

Les

lacs.

Les lacs, peu nombreux,

n'ont que peu d'étendue; parmi les principaux, il faut citer : le

lac du Bourget (Savoie), qui a 20 km de long sur 4 de large; le lac le

Grandlieu (Loire-Atlantique), qui mesure 10 km de long, sur 8 de large,

puis les lacs de Saint-Point (Jura), de Palladru (Isère), de Nantua

(Ain), d'Annecy (Haute-Savoie), etc.

Les étangs salés sont nombreux

sur les côtes du Languedoc ,

du Roussillon ,

du Roussillon et de la Gascogne

et de la Gascogne ;

les plus connus sont ceux de Carcans, de la Canau, de Biscarosse, de Cazau,

de Sanguinet, sur les côtes de l'Océan

Atlantique; ceux de Leucate, de Sijean, de Thau, de Maguelonne, de

Perols, de Mauguès, de Valcarès et de Berre sur la Méditerranée. ;

les plus connus sont ceux de Carcans, de la Canau, de Biscarosse, de Cazau,

de Sanguinet, sur les côtes de l'Océan

Atlantique; ceux de Leucate, de Sijean, de Thau, de Maguelonne, de

Perols, de Mauguès, de Valcarès et de Berre sur la Méditerranée.

Les étangs d'eau douce se trouvent

dans les pays de plaines, tels que les Dombes

(Ain) et la Sologne. Les bassins de la Somme, de l'Escaut,

de l'Aisne, de la Sèvre Niortaise, des Landes de Gascogne et de

la Loire contiennent quelques marais

dont

nombre diminue chaque jour à cause

des travaux de dessèchement. On en rencontre aussi quelques-uns

dans les Bouches-du-Rhône. Une partie du bas Poitou en renferme tellement qu'elle a reçu le nom de Marais.

en renferme tellement qu'elle a reçu le nom de Marais.

Le climat.

Les températures d'été

sont réglées par la latitude;

celles d'hiver par l'Océan;

les pluies sont accrues par l'altitude. Les variations

de ces éléments ont fait admettre en France plusieurs zones

climatiques. Leur nombre varie selon les auteurs; on en retiendra ici cinq

:

1° le climat séquanien

ou de la Seine, dont la température est

douce, modérée, chaude en été et peu rigoureuse

en hiver et dont la moyenne est de 10,9 °C;

2° le climat vosgien, dont la température

est chaude en été, avec des pluies abondantes et froide en

hiver avec des pluies peu fréquentes et dont la température

moyenne est de 9,3 °C;

3° le climat rhodanien ou du Rhône,

dont le vent brûlant et desséché du Sud-Est alterne

avec le vent froid du Nord et cause de brusques changements; la température

moyenne est de 11°C;

4° le climat méditerranéen,

dont les étés sont secs et chauds,

les pluies peu fréquentes, mais longues

et abondantes; le vent impétueux et glacial

du Nord-Ouest y porte le nom de mistral et le vent du Sahara,

qui apporte la sécheresse et la chaleur étouffante, y est

appelé sirocco; la température moyenne est de 14,8

°C';

5° le climat girondin, (température

moyenne 12° C), où les vents du Sud-Ouest dominent, où

les pluies sont abondantes dans les Pyrénées

et plus abondantes encore dans les hautes terres du centre de la France,

terres qu'on pourrait classer dans un climat particulier appelé

le climat du Massif Central.

Les régions de forêts et d'élevage

sont assez également réparties sur tout le territoire, sauf

sur les parties trop élevées des grandes montagnes Alpesou

Pyrénées.

Les régions à vin sont limitées aux plaines qui entourent

le Massif Central. Ce massif et les montagnes frontières ne mûrissent

pas la vigne, faute de chaleur. Par la même

raison, le Nord-Ouest remplace le vin par le cidre. La première

des cultures alimentaires, celle du blé, se

localise également dans les plaines. L'olivier ne s'éloigne

pas de la Méditerranée.

La flore.

La répartition des végétaux

à la surface de la France dépend d'un certain nombre de facteurs,

les mêmes que ceux indiqués pour l'Europe

: distribution de la chaleur, puis la lumière, l'eau, la nature

du sol, etc. D'une façon générale, on peut distinguer

deux flores (ou associations végétales

distinctes : 1° la flore méditerranéenne, qui est analogue

à celle de tous les bords de la Méditerranée; 2°

la flore des forêts des régions tempérées

boréales, qui se retrouve dans la majeure partie de l'Europe. Au

total, la flore française comprend plus de 800 genres et plus de

6000 espèces de plantes.

Région

méditerranéenne.

Les bords de la Méditerranée

montrent des buissons toujours verts (maquis de Corse,

garrigues du Languedoc et de la Provence), avec des feuilles persistantes.

On y trouve les Myrtes, Arbousiers, Lauriers, Chênes verts, Olivier,

Figuier, Chênes-lèges. L'oranger se montre sur la côte

de Provence et de Nice, où le Palmier nain, le palmier dattier et

les Eucalyptus d'Australie ont été acclimatés.

Région

de la flore des forêts boréales.

Dans la majeure partie de la France, on

voit surtout des forêts d'arbres feuillus

ou à feuilles caduques : Chêne, Hêtre, Saule, Aune,

Orme, Noyer, Châtaigner, avec quelques forêts d'arbres toujours

verts (Pins, Sapins), à feuilles persistantes, du groupe résineux

ou conifère.

En allant de l'Est à l'Ouest, on

constate des changements dans la répartition des végétaux,

car le climat maritime des bords de l'Océan

Atlantique fait, place au climat plus extrême de l'Est. Aussi

voit-on sur le littoral de l'Atlantique certains arbustes toujours verts,

à affinités méditerranéennes (Laurier, Arbousier,

Houx, Laurier-rose, Myrte, Grenadier, Figuier, Chêne vert); ils disparaissent

à l'Est d'une ligne qui va de Carcassonne à

Montauban à

Montauban ,

Niort ,

Niort et Cherbourg

et Cherbourg . .

Etages

de végétation en montagne.

L'influence de la distribution de la chaleur

se montre nettement dans les régions montagneuses.

Gravit-on les Alpes en partant de la Méditerranée,

on constate l'existence de flores superposées, presque identiques

à celles que l'on trouve dans les plaines d'Europe

en allant jusqu'à l'Océan Arctique

: 1° zone des orangers, oliviers et maïs, sur le littoral; 2°

culture des céréales jusqu'à

1300 m, avec des forêts de Hêtre et de Chêne jusqu'à

2000 m, et des Conifères (Mélèze, Pin sylvestre),

avec le Bouleau jusqu'à 2300 m; 3° zone alpine, avec des prairies

de plantes vivaces et des arbustes nains jusqu'à la limite des neiges

éternelles entre 2500 et 2700 mètres.

-

Carte

de la France. Cliquez sur la carte pour afficher une carte grand format.

Source

du fond de carte : Natural Earth.

La faune.

La faune de la

France est celle de la région européenne, avec mélange,

dans Ie Sud, de quelques types de la région, méditerranéenne;

mais la faune de la Méditerranée ne commence véritablement

qu'au sud des Pyrénées et des

Alpes.

Cette faune est caractérisée, comme celle de l'Europe centrale,

par l'abondance de petits insectivores et

de petits rongeurs, avec des carnivores

de taille moyenne, qui en font leur nourriture.

On trouve, parmi les insectivores, le hérisson,

de nombreuses musaraignes, la taupe, le desman ( Les

Talpidés), qui est aquatique, creuse ses terriers au bord de

l'eau et dont il existe une espèce dans les Pyrénées. Les

Talpidés), qui est aquatique, creuse ses terriers au bord de

l'eau et dont il existe une espèce dans les Pyrénées.

Les carnivores sont représentés

par le Loup, dans les Alpes (Parc du Mercantour); le Renard, le Chat

domestique redevenu sauvage, la Fouine, la Belette, qui blanchit en hiver;

le Blaireau, qui est omnivore; ainsi que l'Ours

brun, qui a disparu actuellement de la Corse, des

Alpes française et presque de la France, si ce n'est dans les Pyrénées,

où il est l'objet d'une politique de réintroduction.

Parmi les rongeurs, on peut citer l'Ecureuil,

le Loir, le Hamster, les Campagnols, dont les formes sont si variées

les Rats, originaires probablement de la région orientale; le Rat

noir était connu en Europe dès le

Moyen âge ;

le Rat gris ou Surmulot, qui s'est répandu au commencement du XIXe

s.; le Castor ou Bièvre, autrefois répandu partout en France,

comme le montrent de nombreux noms de localités; il n'en reste guère

aujourd'hui que dans la Camargue; le Lièvre, le Lapin, répandus

partout aujourd'hui. ;

le Rat gris ou Surmulot, qui s'est répandu au commencement du XIXe

s.; le Castor ou Bièvre, autrefois répandu partout en France,

comme le montrent de nombreux noms de localités; il n'en reste guère

aujourd'hui que dans la Camargue; le Lièvre, le Lapin, répandus

partout aujourd'hui.

Les Herbivores

ont pour représentants le Sanglier, le Cerf, le Chevreuil (l'Elan,

le Bison d'Europe et l'Aurochs ont totalement disparu depuis l'époque

historique), et, dans les montagnes (Pyrénées,

Alpes),

le Chamois (nommé Izard dans les Pyrénées), le Bouquetin

et la Marmotte, au sommeil hibernal. Le Mouflon de la Corse

est un type méditerranéen.

Quelques Phoques sa montrent sur certains

bancs de sable de la Manche et à l'embouchure de la Somme. La Baleine

des Basques a disparu des côtes françaises.

Très peu d'Oiseaux

sont spéciaux à la France; presque tous vont passer l'hiver

plus au Sud. Parmi les Rapaces, il y a les Aigles,

les Faucons (Emouchets, Emerilons, Gerfauts, etc.), et, parmi les petits

oiseaux, les Grives, Fauvettes, Mésanges,

Moineaux,

etc.

Les Reptiles

les plus communs sont les divers Lézards

et l'Orvet, avec la Couleuvre à collier et la petite Vipère,

qui se trouve surtout dans les régions forestières. Les Seps

résident seulement dans le Sud.

Les Poissons

d'eau douce sont représentés par la Carpe, le Goujon, la

Perche, le Brochet, l'Anguille, la Truite, etc.

Sur les côtes, on rencontre des Raies, des Maquereaux, des Harengs,

des Merlans, des Congres, des Soles, et des Sardines.

Parmi les invertébrés,

assez nombreux, on peut citer certains Crustacés

(Homard, Ecrevisse), des Insectes, le Scorpion

du midi de la France; des Mollusques terrestres:

Escargots et Limaces. Les Mollusques marins (Clovisses, Moules, Huîtres)

ne sont pas très caractéristiques. (DMC / NLI).

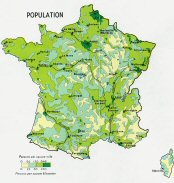

Cartes de la France.

Topographie |

Divisions

administratives |

Densité

de la population |

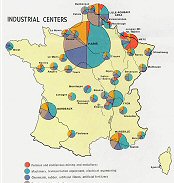

Régions

industrielles

Régions

industrielles

|

Ressources

minérales

Ressources

minérales

|

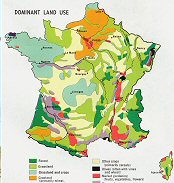

Utilisation

des sols

Utilisation

des sols

|

Cliquer

sur les miniatures ci-dessus pour afficher les cartes.

|

Hervé

Tardy, Les

plus belles départementales de France, Sélection

du Reader's Digest,2009. Hervé

Tardy, Les

plus belles départementales de France, Sélection

du Reader's Digest,2009.

Marc

Lemonier, Dictionnaire

de la France insolite, City Editions, 2009. Marc

Lemonier, Dictionnaire

de la France insolite, City Editions, 2009.

-

Atlas

des plus beaux sites de montagne en France, Glénat,

2007. Atlas

des plus beaux sites de montagne en France, Glénat,

2007.

-

Hervé

Fillipetti, Cléa Rossi, Le

patrimoine rural français (1000 aquarelles et dessins),

Eyrolles, 2007. Hervé

Fillipetti, Cléa Rossi, Le

patrimoine rural français (1000 aquarelles et dessins),

Eyrolles, 2007.

Yann

Arthus-Bertrand, Patrick Poivre-d'Arvor, Une

France vue du ciel, La Martinière Beaux livres, 2005. Yann

Arthus-Bertrand, Patrick Poivre-d'Arvor, Une

France vue du ciel, La Martinière Beaux livres, 2005.

B. Giblin-Delvallet, Nouvelle

géopolitique des régions françaises, Fayard,

2005.

B. Giblin-Delvallet, Nouvelle

géopolitique des régions françaises, Fayard,

2005.

|

|

|