|

La peau

ou tégument externe est une vaste

membrane

qui enveloppe le corps et, tout en le protégeant

contre les corps extérieurs, lui sert d'organe

de sensibilit√© et en m√™me temps de s√©cr√©tion et d'excr√©tion, gr√Ęce √† l'extr√™me

richesse de ses glandes. Le sens

et en m√™me temps de s√©cr√©tion et d'excr√©tion, gr√Ęce √† l'extr√™me

richesse de ses glandes. Le sens du tact lui est dévolu dans son ensemble, tandis

que certaines de ses r√©gions poss√®dent plus particuli√®rement le r√īle

du toucher. La peau est un peu plus grande que la surface du corps en raison

des parties saillantes sur lesquelles elle se réfléchit (pavillon de

l'oreille, par exemple) ou d'autres points sur

lesquels elle s'accole en quelque sorte à elle-même (espaces interdigitaux).

Sappey

du tact lui est dévolu dans son ensemble, tandis

que certaines de ses r√©gions poss√®dent plus particuli√®rement le r√īle

du toucher. La peau est un peu plus grande que la surface du corps en raison

des parties saillantes sur lesquelles elle se réfléchit (pavillon de

l'oreille, par exemple) ou d'autres points sur

lesquels elle s'accole en quelque sorte à elle-même (espaces interdigitaux).

Sappey a évalué sa superficie totale, chez un homme de stature et de corpulence

moyennes à 15 000 cm². Elle se continue avec les muqueuses

au niveau des orifices naturels. Son épaisseur varie selon les points

de son étendue. Elle est plus considérable sur les points exposés à

des pressions

a évalué sa superficie totale, chez un homme de stature et de corpulence

moyennes à 15 000 cm². Elle se continue avec les muqueuses

au niveau des orifices naturels. Son épaisseur varie selon les points

de son étendue. Elle est plus considérable sur les points exposés à

des pressions ,

très mince sur d'autres régions, telles que les paupières.

Sa résistance et son élasticité sont remarquables. Elles sont mises

en jeu dans un grand nombre d'états pathologiques. Sa couleur varie suivant

les régions du corps, suivant les individus et les populations. ,

très mince sur d'autres régions, telles que les paupières.

Sa résistance et son élasticité sont remarquables. Elles sont mises

en jeu dans un grand nombre d'états pathologiques. Sa couleur varie suivant

les régions du corps, suivant les individus et les populations.

La surface externe de la peau présente

des plis et sillons de divers ordres. Les

uns sont ceux qui correspondent aux articulations, d'autres sont liés

au jeu des muscles. Quant aux rides proprement

dites, elles sont le résultat de la fonte et de la résorption des cellules

adipeuses doublant la couche profonde sous l'influence des maladies lentes

et de la vieillesse. Enfin les sillons papillaires très superficiels s'observent

aux pieds et aux mains. A

la pulpe des doigts ils décrivent des courbes

concentriques, à concavité dirigée en haut. Ces papilles, qui existent

d'ailleurs sur tout le corps, mais sans rapports aussi nettement déterminés,

sont le siège des impressions tactiles. D'autres papilles se trouvent

d'autre part à la base des

poils. Elles siègent

sur les régions habituellement recouvertes et trahissent leur présence,

sous l'influence des impressions extérieures, par le phénomène connu

sous le nom de chair de poule. Outre les saillies, la peau présente

à sa surface d'innombrables orifices glandulaires correspondant au point

d'émergement des glandes sébacées et sudoripares.

La surface interne de la peau répond à une couche de tissus cellulo-graisseux

dénommée pannicule adipeux,

qui varie suivant les régions, l'embonpoint, le sexe, l'état de santé,

et dans l'épaisseur duquel cheminent les vaisseaux

et les nerfs. Elle est aussi en rapport par cette

même face avec certaines parties du squelette,

des nerfs, des artères, des veines,

des lymphatiques.

La

structure de la peau.

La peau comprend deux couches, intimement

unies : le derme*, couche profonde; l'épiderme,

couche superficielle, d'épaisseur variable selon les régions, divisée

elle-même en deux couches secondaires, la couche cornée, formée de cellules

aplaties dépourvues de noyau, et la couche de Malpighi ,

formée de cellules dont dépendent les poils et les ongles

qui en sont en quelque sorte des émanations. Le derme lui forme une membrane

de soutien. √Člastique, r√©sistant (fibres √©lastiques, faisceaux fibreux),

il donne asile aux glandes sébacées et sudoripares et renferme dans son

épaisseur des fibres musculaires lisses annexées

aux glandes sébacées pour faciliter leur excrétion ou aux poils pour

leur imprimer des mouvements (peu appréciables chez l'humain, mais très

sensibles chez certains autres animaux). ,

formée de cellules dont dépendent les poils et les ongles

qui en sont en quelque sorte des émanations. Le derme lui forme une membrane

de soutien. √Člastique, r√©sistant (fibres √©lastiques, faisceaux fibreux),

il donne asile aux glandes sébacées et sudoripares et renferme dans son

épaisseur des fibres musculaires lisses annexées

aux glandes sébacées pour faciliter leur excrétion ou aux poils pour

leur imprimer des mouvements (peu appréciables chez l'humain, mais très

sensibles chez certains autres animaux).

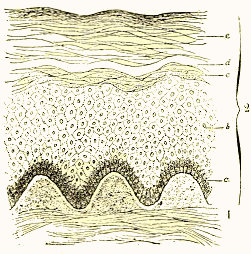

Coupe

transversale de la peau.

1,

Derme; 2, épiderme, a, Couche basilaire ou génératrice, reposant sur

la membrane basale; b, couche de Malpiphi ; c, couche granuleuse ; d, couche

transparente; e, couche cornée. |

Le phénomène de la chair de poule est le

résultat de la contraction de ces faisceaux musculaires qui soulèvent

en même temps que le follicule pileux les

deux glandes correspondantes qui font alors saillie à la surface de la

peau. Les papilles recouvrent (surtout en certains points o√Ļ elles sont

agglomérées suivant un ordre régulier, paume des mains,

plante des pieds) la surface externe du derme dont

elles font partie. Elles constituent le corps papillaire. Leur nombre est

aussi considérable que leur sensibilité est accentuée. Les vaisseaux

et les nerfs se prolongent dans leur substance. Un certain nombre d'entre

elles contiennent des organes spéciaux dits corpuscules du tact (corpuscules

de Krause, de Meissner, de Pacini).

Les

glandes sudoripares.

Les glandes

sudoripares sont des glandes en tubes dont une partie sert de canal

excréteur et s'ouvre à la surface de la peau, au niveau des crêtes papillaires,

et l'autre s'enroule sur elle-même de manière à constituer le glomérule

réuni à des glomérules voisins et formant ainsi un groupement autour

duquel on remarque un réseau vasculaire très riche. Les glandes sébacées,

au lieu d'occuper les couches profondes de la peau comme les précédentes,

siègent au contraire dans les couches superficielles du derme. Elles manquent

à la plante des pieds et à la paume des mains.

Ces glandes sont en grappes en connexion avec les poils (poils rudimentaires

ou non), ou bien elles n'ont aucune relation avec eux (organes génitaux).

Elles sont des annexes de la peau comme le sont les poils et les ongles.

|

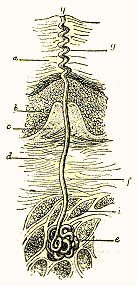

Glande

sudoripare de la paume de la main.

a,

Couche cornée de l'épiderme; b, couche de Malpighi; c, papille du derme

avec membrane basale; d, derme; e. glomérule sudoripare; f, g, canal excréteur;

y, orifice du canal; i, cellules adipeuses du tissu sous-cutané. |

Les

poils.

Les poils sont des productions de l'épiderme,

implantés dans une dépression du derme qui les protège et qui est désignée

sous le nom de follicule pileux, cavité

cylindrique s'ouvrant ou à la surface de la peau ou dans la cavité des

glandes sébacées. Au fond de chacune des premières cavités est une

saillie conique, papille pileuse, sur laquelle est implanté le poil dont

elle est l'organe générateur. Les poils par leur ensemble constituent

le système pileux dont la répartition et la concentration sur certains

points ne sont qu'apparentes, car les régions qui en semblent privées

au premier abord n'en sont nullement dépourvues. Seulement les poils demeurent

à l'état rudimentaire sur la plus grande partie du corps. Le sein le

plus blanc et le plus uni en est recouvert sur toute sa surface. Seules

la paume des

mains et la plante des pieds en sont

dépourvues. En certains endroits les poils prennent des noms spéciaux,

celui de cils (bords libres des paupières), de

vibrisses (autour des fosses nasales).

D'une manière générale, on les divise en poils de duvet, qui demeurent

à l'état rudimentaire, et poils proprement dits qui arrivent à leur

complet développement.

Chez les mammifères,

tous les poils arrivent à cet état, constituant ainsi un revêtement

de protection. Chez l'humain, c'est le cuir

chevelu qui semble être la localisation principale du système pileux.

Les poils peuvent d'ailleurs acquérir en cette région un accroissement

presque indéfini. Leur couleur varie avec les individus, les contrées,

l'√Ęge, mais elle est le plus souvent en rapport avec celle de la peau.

Ils sont résistants, mais aussi flexibles et élastiques, très hygrométriques.

Au point de vue de la forme, les cheveux

sont cylindriques, pouvant se juxtaposer à la manière de filaments rectilignes,

ou aplatis dans un sens et élargis dans l'autre (une forme qui explique

leur tendance à friser). Les cheveux ou poils comprennent une racine (contenue

dans les follicules renflés en forme de tête qui repose sur la papille

du follicule à laquelle il adhère intimement)

et une tige cylindrique, terminée en pointe. Ils sont composés de trois

parties distinctes, un épiderme très mince, une partie moyenne ou fibreuse,

dite substance corticale, de teinte claire, une partie centrale, plus colorée,

dite substance médullaire. Celle-ci fait défaut dans les poils rudimentaires

et même dans quelques-uns de ceux qui sont, arrivés à leur développement

complet.

Physiologie.

Outre son r√īle de protection, de r√©sistance

à l'action des agents extérieurs et des traumatismes de tout ordre, la

peau remplit plusieurs fonctions importantes, fonctions de sensibilité,

de sécrétion, d'élimination et d'absorption. Cette dernière, limitée

à l'état normal, dévient surtout appréciable quand l'épiderme est

légèrement modifié. C'est ainsi que la friction aide à la pénétration

des substances médicamenteuses contenues dans les pommades.

Les fonctions de sécrétion et d'élimination

sont dévolues aux glandes sudoripares et sébacées. Les premières sécrètent

la

sueur, liquide incolore, limpide, d'une

odeur particulière, due à des acides gras, volatils, alcalins au moment

de sa sécrétion, mais devenant acides immédiatement après. La quantité

de sueur sécrétée en vingt-quatre heures par un humain adulte est d'environ

1000 grammes. Mais on sait que cette quantité peut être augmentée sous

l'influence du mouvement musculaire exagéré ou des températures élevées. On voit qu'à ce dernier point de vue il y a une sorte de balancement

avec la quantité d'urine excrétée, qui est,

toutes proportions gardées, d'autant moins abondante que la perspiration

cutanée est plus considérable. Les glandes sébacées sécrètent une

substance sp√©ciale, le sebum, dont le r√īle est de prot√©ger la

surface cutanée contre l'action de l'eau et de la transpiration

elle-même. C'est un liquide gras, onctueux, qui s'étale sur le tégument

d'une façon invariable et le recouvre d'une sorte de vernis isolateur.

Un grand nombre de maladies de la peau et en particulier des cheveux

et poils sont le résultat des altérations et des modifications de cette

sécrétion.

élevées. On voit qu'à ce dernier point de vue il y a une sorte de balancement

avec la quantité d'urine excrétée, qui est,

toutes proportions gardées, d'autant moins abondante que la perspiration

cutanée est plus considérable. Les glandes sébacées sécrètent une

substance sp√©ciale, le sebum, dont le r√īle est de prot√©ger la

surface cutanée contre l'action de l'eau et de la transpiration

elle-même. C'est un liquide gras, onctueux, qui s'étale sur le tégument

d'une façon invariable et le recouvre d'une sorte de vernis isolateur.

Un grand nombre de maladies de la peau et en particulier des cheveux

et poils sont le résultat des altérations et des modifications de cette

sécrétion.

La sensibilité cutanée qui est dévolue

aux corpuscules du tact dépend moins de la conformation (Messner, Krause,

Pacini) de ces corpuscules que de leur agglomération, même en certains

points de l'enveloppe. De là la localisation de la sensibilité tactile

proprement dite à des régions spéciales qui ont en même temps au plus

haut point la sensibilité thermique. Mais cette sensibilité thermique

est également dévolue à l'ensemble du tégument, de même que la sensibilité

à la douleur qui diffère pourtant de la sensibilité tactile proprement

dite et n'est pas de même essence qu'elle, ainsi que le montrent les faits

pathologiques. (Dr H. Fournier). |

|