|

La formation et distribution

géographique des volcans

Très souvent, la formation

et la distribution géographique des volcans est directement en relation

avec la structure tectonique de la

Terre et les

mouvements des plaques. entre lesquelles se

divise la

lithosphère et la partie supérieure

du manteau (asthénosphère)

de notre planète. Les volcans sont alors associés

aux fronti√®res entre les plaques tectoniques de la cro√Ľte terrestre et

se

situent tout le long la zone de contact entre deux plaques.

Il existe trois types de limites de plaques : divergentes, convergentes

et transformantes. Seuls les deux premiers types ont un r√īle dans

la formation des volcans.

Les

limites transformantes correspondent aux limites entre deux plaques qui

glissent contre l'autre (zones de friction). De telles limites ne sont

généralement pas associées à une activité volcanique significative,

mais peuvent générer des séismes importants. Les

limites transformantes correspondent aux limites entre deux plaques qui

glissent contre l'autre (zones de friction). De telles limites ne sont

généralement pas associées à une activité volcanique significative,

mais peuvent générer des séismes importants.

Les volcans peuvent

aussi se former à l'intérieur même des plaques

tectoniques, au-dessus de panaches chauds montés depuis les profondeurs

du manteau et qui percent ces plaques pour former un point

chaud.

Le volcanisme

de divergence.

Dans les régions

o√Ļ les plaques tectoniques se s√©parent (dorsales oc√©aniques, rifts terrestres),

on observe un volcanisme qualifié de volcanisme de divergence.

Volcans

des dorsales océaniques.

Les dorsales

ou rides médio-océaniques se forment au fond des océans

et sont le principal moteur de l'expansion des fonds océaniques. Pouvant

s'élever jusqu'à plusieurs kilomètres au-dessus du fond marin, elles

s'étendent en longueur sur plusieurs milliers de kilomètres et sont larges

généralement de quelques kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres.

C'est dans ces zones que le magma (=

mélange de roches en fusion, de gaz dissous et de cristaux) remonte à

travers des fissures (rifts, en anglais) pour venir se solidifier

quand il atteint le plancher océanique et s'accumuler de part et d'autre

de la zone de rift, formant ainsi une nouvelle cro√Ľte oc√©anique. Au fil

du temps, les √©ruptions r√©p√©t√©es de magma cr√©ent une cha√ģne de volcans

sous-marins alignés le long de la dorsale. Ce volcanisme est continu le

long de la dorsale, avec des éruptions fréquentes, mais souvent de faible

intensité : la lave s'écoule lentement des fissures (volcanisme effusif).

Exemples de dorsales médio-océaniques :

La

dorsale Est-Pacifique dans l'océan Pacifique,

longue de 10 000 km, s'élève à la séparation entre la plaque

Pacifique et, du Nord au Sud, les plaques Juan de Fuca, Nord-Américaine,

Cocos (et Rivera), Nazca et Antarctique. (La limite entre ces diverses

plaques peut aussi être transformante sur divers tronçons en divers point,

notamment en Californie, région non volcanique

mais de très haute sismicité). Cette dorsale est à l'origine d'une expansion

océanique relativement rapide. La

dorsale Est-Pacifique dans l'océan Pacifique,

longue de 10 000 km, s'élève à la séparation entre la plaque

Pacifique et, du Nord au Sud, les plaques Juan de Fuca, Nord-Américaine,

Cocos (et Rivera), Nazca et Antarctique. (La limite entre ces diverses

plaques peut aussi être transformante sur divers tronçons en divers point,

notamment en Californie, région non volcanique

mais de très haute sismicité). Cette dorsale est à l'origine d'une expansion

océanique relativement rapide.

La

dorsale médio-atlantique dans l'océan

Atlantique marque, du Nord au Sud, la divergence entre la plaque Nord-américaine

et la plaque Eurasiatique, puis entre la plaque Nord-Américaine et la

plaque Africaine, et, enfin, entre la plaque Sud-Américaine et la plaque

Africaine. C'est une région à la fois très sismique et très volcanique.

Le plancher océanique sur lequel

elle s'érige est le plus souvent entre 3000 et 5000 m de profondeur et

ses volcans sont essentiellement sous-marins. Ceux-ci peuvent cependant

grandir suffisamment pour finir par émerger au-dessus du niveau des océans

et former alors des √ģles. C'est ce qui s'est pass√©,

par exemple, avec l'√ģle surtsey apparue au large de l'Islande

en 1963 à la suite d'une éruption sous-marine. L'Islande même est toute

entière le produit du volcanisme de la dorsale médio-atlantique. D'autres

√ģles et archipels ont la m√™me origine : Jan

Mayen, Açores, Fernando

de Noronha, Ascension, Sainte-Hélène,

Tristan

Da Cuhna, Bouvet, etc. La

dorsale médio-atlantique dans l'océan

Atlantique marque, du Nord au Sud, la divergence entre la plaque Nord-américaine

et la plaque Eurasiatique, puis entre la plaque Nord-Américaine et la

plaque Africaine, et, enfin, entre la plaque Sud-Américaine et la plaque

Africaine. C'est une région à la fois très sismique et très volcanique.

Le plancher océanique sur lequel

elle s'érige est le plus souvent entre 3000 et 5000 m de profondeur et

ses volcans sont essentiellement sous-marins. Ceux-ci peuvent cependant

grandir suffisamment pour finir par émerger au-dessus du niveau des océans

et former alors des √ģles. C'est ce qui s'est pass√©,

par exemple, avec l'√ģle surtsey apparue au large de l'Islande

en 1963 à la suite d'une éruption sous-marine. L'Islande même est toute

entière le produit du volcanisme de la dorsale médio-atlantique. D'autres

√ģles et archipels ont la m√™me origine : Jan

Mayen, Açores, Fernando

de Noronha, Ascension, Sainte-Hélène,

Tristan

Da Cuhna, Bouvet, etc.

Volcans

des rifts continentaux.

En Islande, ce n'est pas seulement une

portion de dorsale océanique qui émerge, c'est aussi la zone de rift

centrale qui est apparente, partageant oblique l'√ģle en son centre. Il

existe également des zones de rift proprement terrestres,

située à la divergence de deux plaques tectoniques. Et de la même façon,

les fractures causés par cet écartement forment des fossés d'effondrement

et des failles et donnent naissance à un volcanisme dit de rift. Comme

les volcans sous-marins, les volcans de rift terrestre se caractérisent

le plus souvent par des √©ruptions effusives, o√Ļ la lave

(souvent basaltique, c'est-à-dire qu'elle est riche en silice

et en fer) s'écoule relativement lentement à partir

de fissures le long du rift. Parmi les rifts continentaux, on peut mentionner

:

Le

rift Baikal, situé en Sibérie orientale,

en Russie, associé au lac

Ba√Įkal. Il est le si√®ge d'une activit√© volcanique pass√©e et pr√©sente,

avec des volcans éteints et des sources thermales. Le

rift Baikal, situé en Sibérie orientale,

en Russie, associé au lac

Ba√Įkal. Il est le si√®ge d'une activit√© volcanique pass√©e et pr√©sente,

avec des volcans éteints et des sources thermales.

Le

Grand Rift en Afrique de l'Est forme une vallée, longue de 6000 km,

du Malawi à l'Erythrée

en passant par la région des Grands Lacs. Il est prolongé, au Nord, par

une ligne de faille qui s'étend jusqu'en Turquie,

via la mer Rouge (rift océanique), la mer

Morte et les vallées du Jourdain

(Isra√ęl, Palestine,

Jordanie)

et de la Bekaa (Liban). Certaines parties du Grand

Rift connaissent de nos jours une activité volcanique intense. Le

Grand Rift en Afrique de l'Est forme une vallée, longue de 6000 km,

du Malawi à l'Erythrée

en passant par la région des Grands Lacs. Il est prolongé, au Nord, par

une ligne de faille qui s'étend jusqu'en Turquie,

via la mer Rouge (rift océanique), la mer

Morte et les vallées du Jourdain

(Isra√ęl, Palestine,

Jordanie)

et de la Bekaa (Liban). Certaines parties du Grand

Rift connaissent de nos jours une activité volcanique intense.

On peut enore donner

ici mentionner l'exemple d'un volcanisme de divergence ancien, lié à

l'ouverture de la mer Baltique,et dont on

retrouve aujourd'hui les traces dans le massif de l'Eifel, en Allemagne.

Le volcanisme

de collision.

Les r√©gions o√Ļ

deux plaques tectoniques convergent l'une vers l'autre est propice à la

surrection de cha√ģnes montagneuses et √† la formation de volcans.

+ Cela se

produit la plupart du temps quand une plaque océanique entre en collision

avec une plaque continentale (ou, parfois avec une autre plaque océanique

plus épaisse et moins dense) pour former une zone de subduction.

+ Il peut aussi arriver

que la rencontre de deux plaques tectoniques (continentales) donne seulement

lieu à une zone de compression.

Le premier cas donne

naissance à un volcanisme de subduction, le second à un volcanisme

de compression.

Le

volcanisme de subduction. Les arcs volcaniques.

Lorsque deux plaques

tectoniques se rencontrent, la plaque la plus dense et la moins épaisse

peut plonger sous l'autre plaque. Cette dernière est soulevée sur sa

bordure, ce qui donne lieu √† la surrection de cha√ģnes montagneuses (sous-marines

ou subaériennes), mais aussi à l'apparition de fractures, qui sont autant

d'issues pour la montée de magma issu de la fusion partielle de la plaque

subduite. Le magma produit par la subduction

est moins dense que la roche environnante et a tendance à s'élever vers

la surface. Il trouve alors un chemin de moindre résistance à travers

les fractures de la cro√Ľte terrestre et forme une cha√ģne de volcans parall√®le

à la zone de subduction et que l'on appelle un arc volcanique.

Selon leur lieu d'apparition, on distingue ordinairement :

+ les

arcs volcaniques insulaires. - Dans ces arcs, les volcans forment un

chapelet d'√ģles, et correspondent g√©n√©ralement √† des zones de subduction

entre deux plaques oc√©aniques, comme dans le cas des volcans des Cara√Įbes.

+ les

arc volcaniques continentaux. - Ces arcs formés de volcans sont

purement terrestres. Ils, se constituent lorsqu'une plaque océanique plonge

sous une plaque continentale, comme dans les cas, par exemple, des volcans

de la Cordillère des Andes ou du Japon.

Certains arcs volcaniques

peuvent aussi avoir un caractère mixte, à l'exemple de celui formé par

les volcans des √ģles de la Sonde ( Indon√©sie),

par exemple. La Ceinture de Feu du Pacifique, qui est le plus vaste système

d'arcs volcaniques de notre planète, possède aussi ce caractère

mixte.

L'Arc

Cara√ģbe. - Cette zone, √† l'Est des Antilles (Petites Antilles), est

compos√©e d'√ģles volcaniques n√©es d'un processus qui se poursuit depuis

5 millions d'ann√©es. Le volcanisme y est principalement d√Ľ √† la subduction

de la plaque oc√©anique de l'Atlantique sous la plaque cara√Įbe. Les volcans

de cet arc sont généralement de type explosif. Citons, parmi les volcans

de l'arc Cara√Įbe : la Montagne Pel√©e (Martinique),

la Soufrière (Guadeloupe), Le Morne

Diablotins (Dominique), les Soufrière Hills

(Montserrat), la Soufrière Saint Vincent

(Saint Vincent et Grenadines),

le Qualibou (Sainte-Lucie), ou encore le

mont Kick-'em-Jenny, qui est un volcan sous-marin situé au Nord de la

Grenade.

Notons que,parallèlement à cet arc, un arc plus ancien, formé par une

activité volcanique vieille de y a 55 million d'années, est constitué

d'anciens édifices volcaniques très érodés sont aujourd'hui surmontés

de récifs coralliens (La Barbade, Grande Terre,

Saint-Martin,

Antigua). L'Arc

Cara√ģbe. - Cette zone, √† l'Est des Antilles (Petites Antilles), est

compos√©e d'√ģles volcaniques n√©es d'un processus qui se poursuit depuis

5 millions d'ann√©es. Le volcanisme y est principalement d√Ľ √† la subduction

de la plaque oc√©anique de l'Atlantique sous la plaque cara√Įbe. Les volcans

de cet arc sont généralement de type explosif. Citons, parmi les volcans

de l'arc Cara√Įbe : la Montagne Pel√©e (Martinique),

la Soufrière (Guadeloupe), Le Morne

Diablotins (Dominique), les Soufrière Hills

(Montserrat), la Soufrière Saint Vincent

(Saint Vincent et Grenadines),

le Qualibou (Sainte-Lucie), ou encore le

mont Kick-'em-Jenny, qui est un volcan sous-marin situé au Nord de la

Grenade.

Notons que,parallèlement à cet arc, un arc plus ancien, formé par une

activité volcanique vieille de y a 55 million d'années, est constitué

d'anciens édifices volcaniques très érodés sont aujourd'hui surmontés

de récifs coralliens (La Barbade, Grande Terre,

Saint-Martin,

Antigua).

La

Ceinture de feu du Pacifique (ou ceinture Péripacifique) est un ensemble

de volcans subaériens et sous-marins, qui entoure la plaque de l'océan

Pacifique et de quelques plaques secondaires (Nazca, Cocos, Mariannes,

Philippines) situées à sa périphérie. C'est la zone volcanique la plus

active du monde. Elle s'étend sur environ 40 000 kilomètres, et se compose

de nombreux segments, certains insulaires, d'autres continentaux ou mixtes.

On peut la faire commencer en Nouvelle-Zélande,

(Ruapehu, Taupo, Tarawera), se poursuivre aux Philippines (mont Pinatubo,

Taal, Paco) au Japon (mont Fuji, Unzen),

aux Kouriles (Tiatia, Alaid), au Kamtchatka

(Kliuchevskoi, Kronotsky, Aváchinski), puis parvenir en Amérique,

des

√ģles Al√©outiennes (Bogoslov, Gareloi)

et de l'Alaska (Iliamna, Spurr, Pavlov) à la

Cordillère des Andes (Cotopaxi, Chimborazo, Aconcagugua), en passant par

la cha√ģne des Cascades, √† l'Ouest des Etats-Unis

(mont Sainte-Hélène, mont Rainier, mont Shasta). Des extensions tels

que l'arc des √ģles de la Sonde (Krakatoa, M√©rapi, Agung), ou l'arc trans-mexicain

(Popocatépetl, Pico de Orizaba, Colima, Chichonal), peuvent y être rattachés. La

Ceinture de feu du Pacifique (ou ceinture Péripacifique) est un ensemble

de volcans subaériens et sous-marins, qui entoure la plaque de l'océan

Pacifique et de quelques plaques secondaires (Nazca, Cocos, Mariannes,

Philippines) situées à sa périphérie. C'est la zone volcanique la plus

active du monde. Elle s'étend sur environ 40 000 kilomètres, et se compose

de nombreux segments, certains insulaires, d'autres continentaux ou mixtes.

On peut la faire commencer en Nouvelle-Zélande,

(Ruapehu, Taupo, Tarawera), se poursuivre aux Philippines (mont Pinatubo,

Taal, Paco) au Japon (mont Fuji, Unzen),

aux Kouriles (Tiatia, Alaid), au Kamtchatka

(Kliuchevskoi, Kronotsky, Aváchinski), puis parvenir en Amérique,

des

√ģles Al√©outiennes (Bogoslov, Gareloi)

et de l'Alaska (Iliamna, Spurr, Pavlov) à la

Cordillère des Andes (Cotopaxi, Chimborazo, Aconcagugua), en passant par

la cha√ģne des Cascades, √† l'Ouest des Etats-Unis

(mont Sainte-Hélène, mont Rainier, mont Shasta). Des extensions tels

que l'arc des √ģles de la Sonde (Krakatoa, M√©rapi, Agung), ou l'arc trans-mexicain

(Popocatépetl, Pico de Orizaba, Colima, Chichonal), peuvent y être rattachés.

Le

volcanisme de compression.

Dans les zones de compression, c'est-à-dire

l√† o√Ļ deux plaques continentales convergent et entrent en collision,

l'activité tectonique est principalement responsable de la formation de

montagnes

et de la déformation et la fissuration des roches. Les séismes sont fréquents

dans ces régions, mais le volcanisme y est moins répandu que dans les

zones de subduction, car la cro√Ľte continentale est moins sujette √† la

fusion que la cro√Ľte oc√©anique, ce qui limite la quantit√© de magma g√©n√©r√©.

Lorsqu'un volcanisme de compression est présent il se produit généralement

sous forme de volcans de type explosif, à l'image des stratovolcans

qui se forment à la suite de l'accumulation de magma visqueux.

Les volcans actifs de compression sont

aujourd'hui tr√®s rares. Mais l'on conna√ģt un volcanisme de compression

ancien, lié en particulier à l'orogénèse alpino-himalayenne causée

par la fermeture de l'océan Thétys (depuis

le d√©but du C√©nozo√Įque) ou, plus anciennement

encore, à l'orogénèse hercynienne (varisque) née de la rencontre de

la Laurussia et du Protogondwana

(Pal√©ozo√Įque).

Situé

dans une r√©gion √† la g√©ologie complexe, o√Ļ convergent les plaques

Eurasiatique et Arabique, le mont Ararat, qui est un stratovolcan,

fournit sans doute le meilleur exemple de volcan de compression, sinon

actuellement actif, du moins dormant et présentant toujours des signes

d'activité géothermique (sources chaudes et émissions de gaz volcaniques). Situé

dans une r√©gion √† la g√©ologie complexe, o√Ļ convergent les plaques

Eurasiatique et Arabique, le mont Ararat, qui est un stratovolcan,

fournit sans doute le meilleur exemple de volcan de compression, sinon

actuellement actif, du moins dormant et présentant toujours des signes

d'activité géothermique (sources chaudes et émissions de gaz volcaniques).

L'orogénèse

alpino-himalayenne a produit des exemples de volcanisme intracontinental

plus nombreux, au point qu'on ait pu ici parler d'une ceinture de feu (la

ceinture de feu téthysienne), associée à la surrection de tout un ensemble

de cha√ģne montagneuses en Eurasie (des Alpes

à l'Himalaya, en passant par les monts Zagros).

Les Alpes, nées de la collision de la plaque Eurasiatique et de la plaque

Africaine, présentent des indices d'un volcanisme ancien assez discrets.

Mais il n'en est pas de même des monts Zagros, qui résultent de la collision

entre la plaque Arabique et la plaque Eurasiatique, et présentent une

activité volcanique très manifeste, avec des volcans éteints, des émissions

de gaz, et de nombreux d√©p√īts de roches volcaniques et autres coul√©es

de lave. Même chose pour l'Himalaya dont la surrection provient de la

collision de la plaque Eurasiatique et de la plaque Indienne et qui présente

en divers points des volcans éteints et d'anciens volcans de boue. L'orogénèse

alpino-himalayenne a produit des exemples de volcanisme intracontinental

plus nombreux, au point qu'on ait pu ici parler d'une ceinture de feu (la

ceinture de feu téthysienne), associée à la surrection de tout un ensemble

de cha√ģne montagneuses en Eurasie (des Alpes

à l'Himalaya, en passant par les monts Zagros).

Les Alpes, nées de la collision de la plaque Eurasiatique et de la plaque

Africaine, présentent des indices d'un volcanisme ancien assez discrets.

Mais il n'en est pas de même des monts Zagros, qui résultent de la collision

entre la plaque Arabique et la plaque Eurasiatique, et présentent une

activité volcanique très manifeste, avec des volcans éteints, des émissions

de gaz, et de nombreux d√©p√īts de roches volcaniques et autres coul√©es

de lave. Même chose pour l'Himalaya dont la surrection provient de la

collision de la plaque Eurasiatique et de la plaque Indienne et qui présente

en divers points des volcans éteints et d'anciens volcans de boue.

L'orogénèse

hercynienne ou varisque, à laquelle se rattache également, en Amérique

du Nord, la surrection des Appalaches,

a produit le très ancien volcanisme dont on observe aujourd'hui encore

la marque, par exemple, dans l'Oural (présence

de basaltes, d'andésites,

de dacites et de rhyolites),

ou dans l'Alta√Į, cha√ģne aux formations volcaniques

variées (volcans boucliers, stratovolcans, caldeiras, avec aussi des régions

pr√©sentant des coul√©es de lave, des d√©p√īts de cendres volcaniques et

des d√īmes de lave), et dont le plus haut sommet, le mont Beloukha, est

lui-même un ancien volcan. En Europe, on trouve

des traces d'activité volcanique remontant au même processus dans l'ouest

de la République tchèque, dans la Forêt-Noire

en Allemagne, ou encore France, dans le massif

Armoricain, qui porte les marques d'un ancien volcanisme effusif et,

dans le massif Central, dont les volcans

sont aussi associables à l'orogénèse alpine. L'orogénèse

hercynienne ou varisque, à laquelle se rattache également, en Amérique

du Nord, la surrection des Appalaches,

a produit le très ancien volcanisme dont on observe aujourd'hui encore

la marque, par exemple, dans l'Oural (présence

de basaltes, d'andésites,

de dacites et de rhyolites),

ou dans l'Alta√Į, cha√ģne aux formations volcaniques

variées (volcans boucliers, stratovolcans, caldeiras, avec aussi des régions

pr√©sentant des coul√©es de lave, des d√©p√īts de cendres volcaniques et

des d√īmes de lave), et dont le plus haut sommet, le mont Beloukha, est

lui-même un ancien volcan. En Europe, on trouve

des traces d'activité volcanique remontant au même processus dans l'ouest

de la République tchèque, dans la Forêt-Noire

en Allemagne, ou encore France, dans le massif

Armoricain, qui porte les marques d'un ancien volcanisme effusif et,

dans le massif Central, dont les volcans

sont aussi associables à l'orogénèse alpine.

Les points chauds.

Le

volcanisme de point chaud.

La dernière catégorie de volcanisme

rassemble des volcans apparemment isol√©s. Ceux-ci peuvent appara√ģtre

à peu près partout à la surface de la Terre,

y compris au milieu de plaques tectoniques, loin des limites de ces plaques.

On doit invoquer pour les expliquer l'existence de grands panaches chauds,

certains nés à la base même du manteau,

ancrés peut-être dans le noyau terrestre, qui traversent verticalement

le manteau, et remontent jusqu'à la surface en perçant la lithosphère,

un peu comme le ferait un chalumeau géant. Lorsqu'un

tel panache chaud parvient √† perforer ainsi la cro√Ľte terrestre, il permet

au magma d'atteindre la surface. Un volcan peut alors se former; on peut

aussi assister à un écoulement de lave sur de grandes étendues (trapp).

Un seul de ces panaches mantelliques, actif

sur de longues périodes géologiques, peut transpercer la lithosphère

en des endroits différents, en fonction des déplacements des plaques

tectoniques entre deux périodes de grande activité. Un unique point chaud

peut ainsi produire une série de volcans alignés, dont le plus ancien

est généralement le plus éloigné du point chaud, tandis que le plus

jeune est situé directement au-dessus de celui-ci.

Parmi

les volcans de point chaud, on peut mentionner, les volcans de Hawaii

(Mauna-Kea, Mauna-Loa, etc.), des Galapagos et de l'√ģle

de P√Ęques (qui a aussi √©t√© responsable de la formation de l'archipel

des Tuamotu) dans l'océan Pacifique, les volcans

de la Réunion (Piton de la Fournaise,

Piton des neiges) et des Comores (mont

Karthala) dans l'océan Indien, ceux

des Canaries et des Açores, dans l'océan Atlantique, ou

ceux du Cameroun, dans le golfe de Guinée,

de la région de

Yellowstone en Amérique du Nord, etc. Parmi

les volcans de point chaud, on peut mentionner, les volcans de Hawaii

(Mauna-Kea, Mauna-Loa, etc.), des Galapagos et de l'√ģle

de P√Ęques (qui a aussi √©t√© responsable de la formation de l'archipel

des Tuamotu) dans l'océan Pacifique, les volcans

de la Réunion (Piton de la Fournaise,

Piton des neiges) et des Comores (mont

Karthala) dans l'océan Indien, ceux

des Canaries et des Açores, dans l'océan Atlantique, ou

ceux du Cameroun, dans le golfe de Guinée,

de la région de

Yellowstone en Amérique du Nord, etc.

Il existe quelques régions

o√Ļ se rencontrent √† la fois un volcanisme de dorsale oc√©anique et un

volcanisme de point chaud qui b√©n√©ficie de la minceur de la cro√Ľte dans

les voisinage des dorsales.

L'exemple

peut-être le plus marquant est celui de l'Islande : des volcans tels que

le mont Hekla, le Krafla ou le Snæfellsjökull, y

relèvent du volcanisme de point chaud, alors que le Katla, l'Askja, le

Grimsvötn, ou encore l'Eyjafjallajökull, y sont-ils issus de volcanisme

de dorsale. Certains volcans peuvent même montrer des caractéristiques

des deux types de volcanisme. Parmi les autres √ģles volcaniques de la

dorsale médio-atlantique asociés en même temps à point chaud, on peut

mentionner : les Açores, l'Ascension, Tristan da Cunha

et Bouvet. L'exemple

peut-être le plus marquant est celui de l'Islande : des volcans tels que

le mont Hekla, le Krafla ou le Snæfellsjökull, y

relèvent du volcanisme de point chaud, alors que le Katla, l'Askja, le

Grimsvötn, ou encore l'Eyjafjallajökull, y sont-ils issus de volcanisme

de dorsale. Certains volcans peuvent même montrer des caractéristiques

des deux types de volcanisme. Parmi les autres √ģles volcaniques de la

dorsale médio-atlantique asociés en même temps à point chaud, on peut

mentionner : les Açores, l'Ascension, Tristan da Cunha

et Bouvet.

La structure des

volcans

Les volcans sont des

structures géologiques par lesquelles de la matière à très haute température

(le magma) est achemin√©e jusqu'√† la surface de la Terre, o√Ļ elle

se dépose sous diverses formes (matériaux

pyroclastiques) ou se répand sans l'atmosphère (gaz). Le magma est

comme la matière première dont se nourrissent tous les volcans. Avant

sa montée en surface, il s'accumule dans de vastes réservoirs souterrains,

appelés

chambres magmatiques. Il monte ensuite le long d'un conduit

à partir duquel une partie de la matière est projetée dans l'atmosphère

et une autre s'écoule sous forme de lave. Au fil des éruptions, l'accumulation

de cette lave produit en se refroidissant une masse de matière qui forme

un c√īne volcanique (ce que l'on appelle ordinairement un volcan).

La partie du conduit à l'intérieur du volcan est appelée la cheminée,

et son débouché, plus large, prend le nom de cratère.

Un schéma général qui peut être sujet à de nombreuses variations.

Par

exemple, plusieurs conduits peuvent partir d'une même chambre magmatique,

certains aboutissant en surface pour permettre l'émission de magma et

de gaz volcaniques à d'autres points du volcan ou même pour former un

autre volcan. Ces conduits secondaires peuvent être le résultat de fractures

ou de cheminées secondaires qui se forment pendant l'éruption. Certains

conduits peuvent également n'aboutir nulle part ou venir alimenter des

fissures par lequelles le magma peut parvenir en surface (éruptions

fissurales) sans √©riger de c√īne volcanique. Par

exemple, plusieurs conduits peuvent partir d'une même chambre magmatique,

certains aboutissant en surface pour permettre l'émission de magma et

de gaz volcaniques à d'autres points du volcan ou même pour former un

autre volcan. Ces conduits secondaires peuvent être le résultat de fractures

ou de cheminées secondaires qui se forment pendant l'éruption. Certains

conduits peuvent également n'aboutir nulle part ou venir alimenter des

fissures par lequelles le magma peut parvenir en surface (éruptions

fissurales) sans √©riger de c√īne volcanique.

Le magma.

Le magma est un

mélange de roches en fusion, de gaz dissous et de cristaux. Il est principalement

composé de silicates (silicate de magnésium,

de fer, d'aluminium,

de calcium, de sodium

et de potassium) combinés avec d'autres éléments

chimiques (oxygène, hydrogène

et soufre). Le magma contient également des gaz

dissous, principalement de la vapeur d'eau, du dioxyde

de carbone et du dioxyde de soufre.

La viscosité du

magma varie en fonction de sa composition chimique et de sa teneur en gaz

dissous. Les magmas riches en silice ont tendance à être plus visqueux,

tandis que les magmas plus pauvres sont plus fluides.

‚ÄĘ Le

magma basaltique est riche en fer, en magnésium et en silice. Il a

généralement une basse viscosité, ce qui facilite son écoulement lors

des éruptions.

‚ÄĘ Le magma and√©sitique

a une composition intermédiaire entre le basaltique et le rhyolitique.

Il contient des quantités modérées de silice, fer et magnésium.

‚ÄĘ Le magma rhyolitique

est riche en silice, ce qui lui confère une viscosité élevée et une

texture plus p√Ęteuse. Il contient √©galement des quantit√©s relativement

faibles de fer et de magnésium.

‚ÄĘ Le magma

dacitique a une composition intermédiaire entre l'andésite et le

rhyolite en termes de teneur en silice, fer et magnésium.

‚ÄĘ Le magma trachytique

est similaire au rhyolitique, mais avec une teneur en potassium plus élevée.

Il est généralement riche en feldspath potassique.

‚ÄĘ Le magma picrobasaltique

est un type de basalte très riche en fer et en magnésium. Il est souvent

associé aux points chauds du manteau terrestre.

‚ÄĘ Le magma phonolitique

est un type de magma felsique (= silicaté), qui se situe sur le

c√īt√© le plus siliceux et le plus alcalin du spectre des compositions

magmatiques. Il est riche en feldspath alcalin (souvent du feldspath potassique

appelé sanidine), et en d'autres minéraux tels que la néphéline

et le feldspath sodique appelé albite.

Il a une viscosité relativement élevée et une température de fusion

relativement basse. Les volcans associ√©s √† ce magma sont plut√īt rares

(citons toutefois le mont Erebus en Antarctique

et le mont Katmai en Alaska).

Le magma se forme généralement

par un processus de fusion partielle des roches préexistantes dans la

partie sup√©rieure du manteau ou dans la cro√Ľte terrestre. La temp√©rature

du magma est de l'ordre de 700¬įC √† 1300¬įC. Cela lui permet de rester

à l'état liquide malgré les pressions très élevées auxquelles il

est soumis.

Moins dense que les

roches environnantes, le magma remonte à la surface terrestre lorsqu'il

trouve une voie d'échappement. Lorsque la pression diminue à mesure que

le magma s'élève, les composés volatils qu'il contient se vaporisent

(processus dégazage des roches) et peuvent former des bulles. La

libération soudaine de ces gaz pendant une éruption volcanique peut conduire

à des explosions et à la projection brutale de matériaux volcaniques.

Lorsque le magma

atteint la surface terrestre lors d'une éruption volcanique, son refroidissement

est rapide. Il se solidifie produisant divers matériaux rocheux : laves,

cendres, pyroclastes.

La

chambre magmatique.

Une chambre magmatique

est un réservoir souterrain qui contient du magma en fusion, ainsi que

des gaz dissous. Les chambres magmatiques se trouvent généralement

en dessous des volcans actifs. Elles peuvent être situées à différentes

profondeurs, allant de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres

sous la surface. Leurs dimensions et leur forme peuvent également

varier considérablement, allant de quelques kilomètres cubes à des centaines

de kilomètres cubes. Elles sont alimentées par des processus de fusion

partielle du manteau et/ou de la cro√Ľte terrestre. Le magma est g√©n√©r√©

dans des zones de fusion et remonte ensuite vers la chambre magmatique

en raison de sa densité inférieure à celle des roches environnantes.

Les chambres magmatiques sont soumises à des pressions élevées en raison

de l'accumulation de magma. À mesure que le magma se refroidit et se solidifie

dans la chambre magmatique, des minéraux cristallins se forment. Ce processus

de cristallisation peut créer des roches magmatiques intrusives (granit,

gabbro,

diorite,

etc.), qui se trouvent dans la

cro√Ľte terrestre.

Lors d'une éruption volcanique, la pression du magma dans la chambre magmatique

peut augmenter de manière significative, provoquant l'ouverture du conduit

et l'éjection du magma à la surface. La taille de la chambre magmatique

et la quantité de magma disponible peuvent influencer l'intensité et

la durée de l'éruption.

Les

conduits éruptifs.

On nomme conduit

le passage étroit par lequel le magma et les gaz volcaniques s'extraient

de la chambre magmatique. Un conduit éruptif bénéficie généralement

de l'existence de fractures, de fissures ou de conduits volcaniques

pr√©existants dans la cro√Ľte terrestre. Ses parois sont constitu√©es de

roches volcaniques plus résistantes (basaltes solidifiés ou tufs

volcaniques consolidés). Les conduits éruptifs mènent à la bouche

du volcan, qui est l'ouverture à la surface de la Terre par laquelle le

magma, les gaz, les cendres et autres matériaux volcaniques sont éjectés

lors d'une éruption. Cette bouche est le plus souvent (mais pas nécessairement)

marquée par la présence d'un cratère. Quand ce n'est pas le cas, on

parle ordinairement d'évent volcanique.

Les

cheminées.

La partie verticale

du conduit qui s'élargit près de la surface, juste en dessous du cratère

du volcan prend le nom de cheminée. C'est par la cheminée que le magma

remonte vers le sommet du volcan lors d'une éruption. Elle peut être

visible sous la forme d'une ouverture circulaire au sommet du c√īne volcanique.

Elle peut aussi √™tre partiellement obstru√©e par des d√©p√īts de mat√©riaux

volcaniques solides.

Le c√īne volcanique.

Les c√īnes volcaniques r√©sultent de l'accumulation

des éjectas solides ou liquides solidifiés rejetées à la surface par

un volcan. Lorsqu'il est entièrement formé par les laves

successivement √©mises, le c√īne est √† base tr√®s large et √† pente douce.

Quand il s'est édifié avec des matériaux meubles, scories, lapilli,

cendres,

ses pentes plus raides sont voisines de celle des talus de chute (c√īnes

de d√©bris). Les c√īnes de laves portent g√©n√©ralement un ou plusieurs

petits c√īnes de d√©bris r√©sultant des derni√®res √©ruptions; les c√īnes

√† crat√®res qui s'ajoutent ainsi au c√īne principal sont dits c√īnes adventifs.

C√īne

de d√©bris (√† gauche) et c√īne de laves.

Les

cratères.

Le cratère commence à l'évasement de

la chemin√©e; il est limit√© par les bords du c√īne. Le crat√®re s'ouvre

souvent au sommet du volcan; mais il arrive aussi qu'il occupe le flanc

de la montagne. Les dimensions en sont parfois

considérables. L'ancien cratère du Vésuve,

dont les ruines sont actuellement représentées par la Somma, mesurait

4000 mètres de diamètre; il est aujourd'hui à peu près comblé par

les laves. Certains cratères des volcans d'Indonésie

mesurent 6000 mètres de diamètre.

-

| Le

cratère du Vésuve. - Ce volcan, situé dans le golfe de Naples

en Italie, est l'un des plus actifs d'Europe.

Son sommet est formé d'un large cratère entouré d'une couronne de montagnes

et de falaises. L'éruption la plus célèbre du Vésuve est celle de l'an

79 ap. J.-C., qui a dévasté les villes de Pompéi, Herculanum et Stabies,

ensevelissant leurs habitants et leurs b√Ętiments sous des cendres et des

débris volcaniques. Depuis, le Vésuve a connu de nombreuses autres

éruptions majeures, notamment en 1631, 1794, 1906 et plus récemment en

1944. La région du Vésuve est densément peuplée, ce qui en fait

l'un des volcans les plus dangereux du monde en termes de risques pour

les populations. |

Les

types de volcans

Les volcans boucliers.

Un volcan bouclier

est un type de volcan qui se caractérise par des pentes douces et une

structure étendue. Ces volcans, couramment associés à des zones volcaniques

très actives, comme les points chauds ou les zones de divergence des plaques

tectoniques, sont généralement formés par des éruptions volcaniques

de lave basaltique fluide, qui s'écoule sur de longues distances avant

de se solidifier. Ils peuvent avoir un cratère central, souvent de petite

taille, à partir duquel la lave est émise. Cependant, en raison de la

nature fluide de la lave, les éruptions peuvent également se produire

le long de fissures latérales. Les éruptions de ces volcans sont

souvent caractérisées par une activité éruptive régulière et prolongée,

avec des coulées de lave continues.

.-

| Le

Mauna Loa est l'un des volcans boucliers les plus grands du monde.

Il est situé sur la Grande Île d'Hawaii et s'élève

à une hauteur de 4169 mètres depuis sa base sous-marine jusqu'à son

sommet. La majeure partie de sa masse se trouve sous la surface de l'océan.

C'est est l'un des volcans les plus actifs de la planète et a connu de

nombreuses éruptions au cours de l'histoire récente.

Le Kilauea

est un autre volcan bouclier majeur situé sur la Grande Île d'Hawaii.

Très actif, il est réputé pour ses éruptions effusives de lave basaltique.

Au cours de sa longue histoire, ce volcan a produit de vastes étendues

de coulées de lave et des fontaines de lave spectaculaires.

Volcans des √ģles

Gal√°pagos. - L'archipel des Gal√°pagos,

situ√© dans l'oc√©an Pacifique √† environ 1 000 km des c√ītes de l'√Čquateur,

abrite plusieurs volcans boucliers. Parmi eux, le volcan Wolf et le volcan

Sierra Negra sont les plus notables. Ces volcans présentent une activité

volcanique régulière et offrent un paysage volcanique unique, ainsi que

des habitats uniques pour la faune et la flore de l'archipel. |

Le

Piton de la Fournaise est un volcan bouclier situ√© sur l'√ģle de La

Réunion, dans l'océan Indien. Il est connu pour ses éruptions

fréquentes et souvent spectaculaires. Il est accessible aux visiteurs

et offre des opportunités d'observation des éruptions en toute sécurité.

Situé en Sicile,

l'Etna est le plus grand volcan actif d'Europe. Il compte lui aussi

parmi les volcans les plus actifs au monde. Ses éruptions produisent des

coulées de lave impressionnantes. Il est classé au patrimoine mondial

de l'Unesco et constitue une attraction touristique majeure.

Le Vulcano

se situe sur l'√ģle √©ponyme dans l'archipel des √ģles √Čoliennes, au large

de la c√īte nord de la Sicile. Il est caract√©ris√© par ses fumerolles

soufrées et ses sources chaudes.

L'Islande possède

plusieurs volcans boucliers. Parmi eux, on peut citer le B√°r√įarbunga,

le Grímsvötn et l'Hekla. Ces volcans ont connu des éruptions

notables au cours des dernières décennies. |

Les stratovolcans.

Les stratovolcans,

ou volcans compos√©s, sont des volcans en forme de c√īne raide et

symétrique, construits par des éruptions alternant entre des coulées

de lave visqueuse et des éruptions explosives. Ces éruptions peuvent

produire des colonnes de cendres, des nuées

ardentes, des lahars ( = coulées de

boue volcanique) et des coulées pyroclastiques qui descendent rapidement

le long des pentes du volcan. Les stratovolcans sont principalement composés

de lave andésitique, une lave visqueuse et tend à s'accumuler autour

de la chemin√©e volcanique plut√īt que de s'√©couler loin du volcan. Les

stratovolcans sont généralement parmi les plus grands volcans de la Terre.

Ils peuvent atteindre plusieurs milliers de mètres de hauteur et s'étendre

sur des dizaines de kilomètres à la base.

-

Le

mont Vésuve

est un stratovolcan situé près de la ville de Naples ,

en Italie. Il est célèbre pour son éruption dévastatrice en l'an 79,

qui a enseveli les villes romaines de Pompéi ,

en Italie. Il est célèbre pour son éruption dévastatrice en l'an 79,

qui a enseveli les villes romaines de Pompéi et Herculanum

et Herculanum sous les cendres. Toujours considéré comme un volcan actif, il est surveillé

de près en raison de sa proximité avec une population dense.

sous les cendres. Toujours considéré comme un volcan actif, il est surveillé

de près en raison de sa proximité avec une population dense.

Situ√©e sur l'√ģle

de Stromboli, en Sicile, le Stromboli est un autre stratovolcan.

Sa particularité réside dans son activité quasi-permanente de fontaines

de lave et d'éruptions explosives. Il est surnommé "le phare de la Méditerranée"

en raison de ses éruptions régulières qui éclairent la nuit.

Situ√© sur l'√ģle

de Honshu au Japon, le mont Fuji est l'un

des symboles les plus emblématiques du pays. Il s'agit d'un stratovolcan

actif qui culmine à une altitude de 3776 mètres. Il a une forme conique

parfaite.

Le volcan de Fuego,

au Guatemala, est connu pour ses éruptions

explosives fréquentes produisant des coulées pyroclastiques, des nuées

ardentes et des explosions de cendres. Situé près d'Antigua Guatemala,

ce stratovolcan est l'un des volcans les plus actifs d'Amérique

centrale. |

Volcans

Colima et Popocatépetl. - Ces deux stratovolcans se trouvent au Mexique

et sont considérés comme parmi les volcans les plus actifs du pays. Le

volcan Colima présente une activité régulière avec des éruptions explosives.

Le Popocatépetl, situé à proximité de Mexico ,

a également une histoire éruptive importante. ,

a également une histoire éruptive importante.

Situ√© dans l'√Čtat

de Washington, aux √Čtats-Unis, le mont St. Helens est c√©l√®bre

pour son éruption dévastatrice en 1980. Avant l'éruption, le mont St.

Helens avait une altitude de 2 550 mètres. L'éruption a causé l'effondrement

d'une partie du sommet du volcan, laissant une caldeira

en forme de fer à cheval.

Le mont Rainier

est un stratovolcan actif qui fait partie de la cha√ģne des Cascades. Avec

une altitude de 4392 m√®tres, il est le point culminant de l'√Čtat de Washington

et l'un des volcans les plus imposants des √Čtats-Unis. Il est couvert

de glaciers et représente une importante attraction

touristique.

Le Mérapi

(= Montagne de Feu, en langue javanaise )

est situé dans le centre de Java, en Indonésie.

Il s'agit de l'un des volcans les plus actifs et dangereux au monde, avec

une longue histoire d'éruptions. )

est situé dans le centre de Java, en Indonésie.

Il s'agit de l'un des volcans les plus actifs et dangereux au monde, avec

une longue histoire d'éruptions. |

Les caldeiras.

Une caldeira est

une dépression en forme de cratère qui se forme lorsque le sommet d'un

volcan s'effondre après une éruption explosive majeure ou, parfois par

une éruption effusive rapide qui a vidé rapidement la chambre magmatique

sous le volcan. Cela affaiblit la structure du volcan, ce qui peut entra√ģner

l'effondrement de la partie supérieure du volcan. Les caldeiras peuvent

avoir des tailles allant de quelques kilomètres à plusieurs dizaines

de kilomètres de diamètre. Leur forme est généralement circulaire ou

elliptique, bien que certaines puissent présenter des contours plus irréguliers.

L'effondrement à l'origine de la formation de la caldeira ne signifie

pas nécessairement la fin de l'activité volcanique. De nombreux exemples

de caldeiras montrent une activité volcanique continue, avec de nouvelles

éruptions pouvant se produire à l'intérieur même de la caldeiraou à

proximit√© de celle-ci. Des d√īmes de lave, des c√īnes volcaniques et d'autres

structures peuvent se former. Par ailleurs, les caldeiras sont aussi souvent

des zones d'intense activité géothermique, avec des sources chaudes,

des fumerolles et des champs géothermiques.

-

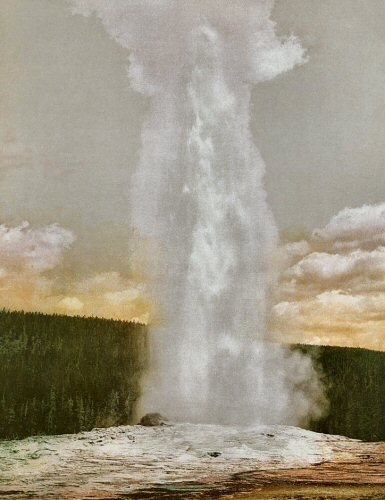

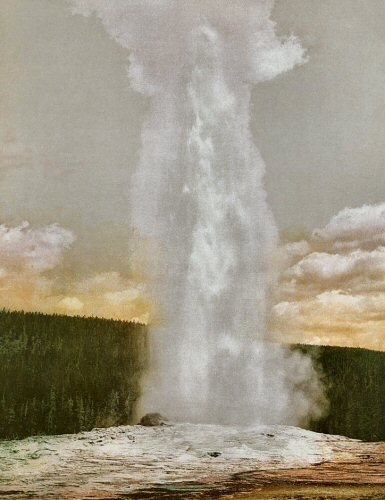

| Située

principalement dans le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des √Čtats-Unis,

la caldeira de Yellowstone est l'une des plus grandes du monde et

est le résultat de plusieurs éruptions majeures au cours des derniers

millions d'années. Le parc abrite également de nombreuses sources thermales

et geysers.

La caldeira de

Santorin, également connue sous le nom de caldeira de Théra,

est située dans les Cyclades, en Grèce.

Elle est le résultat de l'effondrement partiel d'un volcan vers 1600 av.

JC. L'effondrement a formé une baie en forme de croissant qui abrite aujourd'hui

les √ģles de Santorin et de Thirassia. L'endroit est remarquable pour ses

falaises escarpées, ses maisons blanchies à la chaux et son panorama

spectaculaire sur la mer √Čg√©e. |

Située

dans l'Oregon, aux √Čtats-Unis, la caldeira

de Crater Lake est le résultat de l'effondrement d'un volcan ancien

appelé le mont Mazama. L'effondrement s'est produit il y a environ 7700

ans, laissant derrière lui une dépression d'environ 9 km de diamètre,

qui abrite aujourd'hui un lac profond de près de 600 mètres.

La caldeira de

Ngorongoro est située dans le nord de la Tanzanie

et fait partie de la région de conservation de la Ngorongoro, classée

au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette caldeira est le résultat de l'effondrement

d'un volcan massif il y a environ 2 à 3 millions d'années. Elle s'étend

sur environ 260 km² et abrite une incroyable diversité d'animaux sauvages,

notamment des lions, des éléphants,

des rhinocéros, des zèbres

et des gnous. |

Les supervolcans.

Un supervolcan est

un type de volcan extrêmement puissant qui est capable de produire des

éruptions cataclysmiques géantes, parmi les plus destructrices de l'histoire

de la Terre. Ces éruptions sont caractérisées par l'émission d'une

quantité massive de matériaux volcaniques, de cendres et de gaz sur une

échelle gigantesque. Elles peuvent éjecter plusieurs centaines

à plusieurs milliers de kilomètres cubes de matériaux volcaniques dans

l'atmosphère. Cela dépasse de loin

les éruptions des volcans ordinaires. La caldeira qui se forme après

une éruption supervolcanique peut atteindre des dizaines de kilomètres

de diamètre.

Très rares, les

éruptions supervolcaniques peuvent tarder plusieurs milliers, voire de

millions d'années, pour se produire. L'éjection massive de cendres volcaniques

et de gaz, en particulier de dioxyde de soufre, dans l'atmosphère peut

entra√ģner un refroidissement global temporaire de la plan√®te.

-

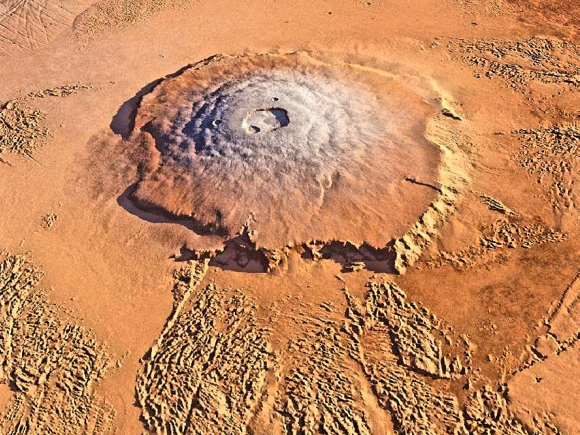

| Le

supervolcan de Yellowstone, situé principalement dans le parc national

de Yellowstone, est considérée comme l'un des supervolcans les plus dangereux

du monde. Il a connu trois éruptions majeures au cours des deux derniers

millions d'années, la plus récente ayant eu lieu il y a environ 640 000

ans. Ces éruptions ont libéré d'immenses quantités de cendres et ont

formé la caldeira de Yellowstone qui mesure environ 55 km sur 72 km.

Située en Californie,

la caldeira de Long Valley est un supervolcan qui s'est formé il

y a environ 760 000 ans lors d'une éruption massive. Elle mesure environ

32 km sur 19. Bien que l'activité volcanique à Long Valley soit relativement

calme depuis des milliers d'années, la région est toujours géologiquement

active, avec des événements sismiques et des émissions de gaz, et le

supervolcan est considéré comme potentiellement actif.

Situés près de

la ville de Naples, en Italie, Les Champs Phlégréens (Campi

Flegrei, soit Champs brulants, en italien) sont un vaste complexe

volcanique qui comprend une caldeira géante. Ce supervolcan a connu plusieurs

éruptions majeures au cours de son histoire, la plus récente ayant eu

lieu en 1538. L'activité volcanique continue dans la région, ce qui suscite

des inquiétudes quant à un éventuel réveil du supervolcan. |

La caldeira

de Taupo est situ√©e sur l'√ģle du Nord de la Nouvelle-Z√©lande.

Elle s'est formée lors d'une éruption cataclysmique il y a environ 26

500 ans, qui a été l'une des plus grandes éruptions volcaniques de ces

derniers milliers d'années. L'éruption a créé un lac dans la caldeira.

La région est toujours sismiquement active et présente des manifestations

géothermiques.

Situé dans l'Extrême-Orient

russe, le supervolcan de l'√ģle de Kouriles comprend une s√©rie

de volcans qui s'étendent sur plusieurs des Kouriles.

L'éruption la plus récente s'est produite en 2010, lorsque le volcan

Sarychev Peak a connu une éruption majeure.

Supervolcans de

la péninsule du Kamtchatka. - La péninsule du Kamtchatka,

à l'Est de la Sibérie, abrite plusieurs supervolcans.

Citons : le Klyuchevskoy, le plus haut volcan actif d'Eurasie, le Tolbachik,

le Bezymianny et le Shiveluch. Ces volcans sont régulièrement en éruption.

Supervolcan de

la caldeira de Toba. - La majeure partie de la caldeira de Toba, l'une

des plus grandes du monde, se trouve en Indonésie. Cette caldeira a été

formée par l'éruption d'un supervolcan il y a environ 74 000 ans. Celle-ci

a été l'une des plus violentes de l'histoire de la Terre. |

--

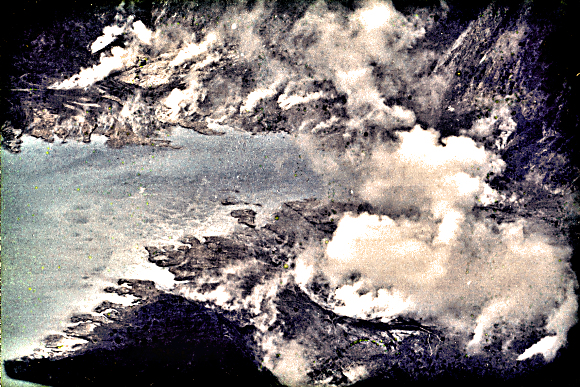

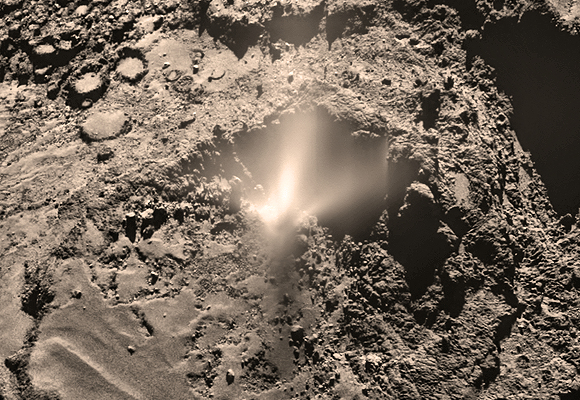

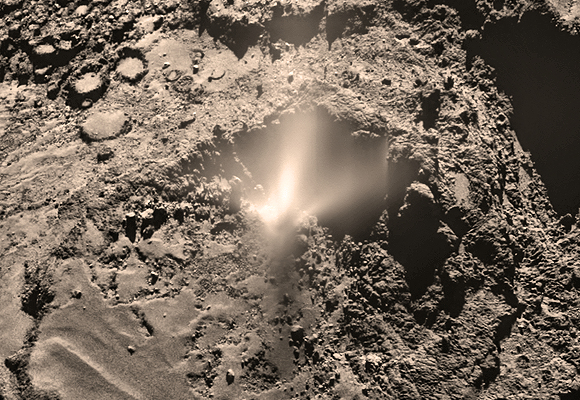

| Une

√©ruption du volcan Sarychev (√ģles Kouriles), vue depuis l'espace.-

Le Pic Sarychev, situ√© √† l'extr√©mit√© Nord-Ouest de l'√ģle Matua, est

l'un des volcans les plus actifs de l'archipel des Kouriles. Avant le 12

Juin 2009, date à laquelle a été prise cette photo, la dernière éruption

explosive avait eu lieu en 1989. D'autres éruptions ont également eu

lieu en 1986, 1976, 1954 et 1946, chacune ayant aussi produit des coulées

de lave. Plusieurs phénomènes qui se produisent pendant les premiers

stades d'une éruption volcanique explosive sont visibles sur cette image.

La colonne principale est l'une d'une série de panaches qui se sont élévés

au-dessus de l'√ģle de Matua le m√™me jour. Le panache semble √™tre une

combinaison de cendre brune et de vapeur blanche. La montée vigoureuse

panache vigoureusement donne naissance à une grande bulle de vapeur. L'atmosphère

environnante a été bousculée par l'onde de choc de l'éruption : les

nuages ont été écartés. Le nuage lisse de couleur blanche au sommet

du panache peut être l'eau de condensation qui a résulté de l'ascension

rapide et du refroidissement de la masse d'air au-dessus de la colonne

de cendres. Un nuage de plus dense, constitué de cendres grises

- très probablement une coulée pyroclastique - semble pour sa part être

cramponné au sol après avoir dévalé les pentes du volcan. Source

: Nasa. |

Les d√īmes volcaniques.

Les volcans en d√īme

se distinguent par l'accumulation de lave épaisse et visqueuse, généralement

riche en silice, qui s'√©coule lentement. Ces volcans peuvent conna√ģtre

des éruptions explosives lorsqu'il y a accumulation de pression et rupture

du d√īme de lave. Cependant, ces √©ruptions sont souvent moins violentes

que celles des volcans explosifs. Les d√īmes de lave peuvent √™tre instables

et sujets à des effondrements, ce qui peut générer des coulées pyroclastiques

rapides et dangereuses.

-

|

Massif

central

Le Puy de D√īme,

dans le Massif central, est un grand d√īme volcanique qui s'est form√©

il y a environ 11 000 ans.

Le Puy de Sancy

est le point culminant du Massif central, atteignant une altitude de 1885

m√®tres. Il s'agit √©galement d'un d√īme volcanique, bien qu'il soit partiellement

√©rod√©, laissant une forme plus conique que les d√īmes typiques.

Le Puy Mary

est un autre d√īme volcanique c√©l√®bre du Massif central, lui aussi se

trouve dans le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne.

Etats-Unis

D√īme du Mount

St. Helens. - Apr√®s l'√©ruption d√©vastatrice en 1980, un d√īme

volcanique s'est formé dans le cratère, alimenté par des éruptions

ult√©rieures. Le d√īme de ce volcan continue √† ce jour de cro√ģtre par

intermittences.

Le Novarupta

est un volcan situ√© dans la cha√ģne des Al√©outiennes,

en Alaska. En 1912, il a connu une éruption explosive qui a formé un

grand d√īme de lave. Cette √©ruption a √©t√© l'une des plus importantes

du XXe siècle et a déposé d'énormes

quantités de matériaux.

Chili

Le D√īme de Chait√©n

est situé dans la région des lacs du Chili, et

s'est formé à l'intérieur du cratère du volcan lors d'une éruption

en 2008, qui a conduit à l'évacuation de la ville voisine de Chaitén. |

Guatemala.

Le Santiaguito,

situé dans la région de Quetzaltenango, au Guatemala, est caractérisé

par plusieurs d√īmes de lave. Ce volcan, tr√®s actif, a donn√© lieu

à des éruptions explosives modérées et des éruptions effusives.

Arc

antillais

D√īme

de lave de la Montagne Pelée.

- Située en Martinique, la Montagne Pelée

est un volcan célèbre pour son éruption dévastatrice de 1902. Lors

de cette √©ruption, un d√īme de lave s'est form√© autour de la chemin√©e

volcanique.

D√īme de lave

de Chances Peak. - Situé à Montserrat,

le volcan Soufrière Hills a connu une éruption majeure à partir de 1995.

Au cours de cette √©ruption, plusieurs d√īmes volcaniques se sont form√©s,

notamment le d√īme de lave de Chances Peak. Ces d√īmes ont √©t√© instables

et ont produit des coulées pyroclastiques destructrices. L'activité volcanique

√† Soufri√®re Hills a entra√ģn√© l'√©vacuation de la majeure partie de

l'√ģle.

La Grande Soufrière

(Guadeloupe) est le volcan actif le plus élevé

des Petites Antilles. Il a produit plusieurs d√īmes volcaniques au cours

de son histoire, notamment le d√īme de lave de 1976.

Situé à Saint-Vincent-et-les-Grenadines,

le volcan La Soufrière a également connu des éruptions récentes.

En 2021, un d√īme de lave s'est form√© dans le crat√®re, cr√©ant des risques

d'explosions et de coulées pyroclastiques. |

Les c√īnes de

scories.

Un c√īne de scories

est une structure, souvent avec un sommet pointu et des pentes raides,

qui se forme principalement lors d'éruptions explosives, dans lesquelles

le magma riche en gaz est expulsé violemment dans les airs et, se fragmente

en morceaux plus petits. Ces fragments se solidifient alors qu'ils retombent,

créant des couches de matériaux volcaniques meubles et non consolidés,

souvent de couleur sombre, allant du noir au gris (basaltes ou andésites).

La petite taille de ces fragments (de quelques millimètres à quelques

centim√®tres de diam√®tre), conf√®re aux c√īnes de scories une texture

g√©n√©ralement rugueuse. Quant √† la taille des c√īnes, elle peut,

quant à elle, aller de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres

de hauteur. Ils peuvent √™tre isol√©s, ou former des champs de c√īnes plus

vastes lorsqu'ils se regroupent autour du cratère principal d'un volcan.

--

| Le

MaungapŇćhatu

est un d√īme de scories situ√© dans le parc national de Te Urewera, sur

l'√ģle du Nord de la Nouvelle-Z√©lande. Il s'est form√© lors d'une √©ruption

il y a environ 1000 ans et est constitué de scories rouges et noires.

Le Sunset Crater

est un c√īne de scories situ√© dans l'Arizona,

aux √Čtats-Unis. Il s'est form√© lors d'une √©ruption volcanique qui a

eu lieu il y a environ 900 ans. Ce c√īne de scories est de couleur rouge,

orange et noire. |

Le

volcan Llaima est situé dans la région des lacs du Chili et présente

un d√īme de scories dans son crat√®re sommital. Le Llaima est l'un des

volcans les plus actifs du Chili, et son d√īme de scories est constamment

en évolution.

L'√ģle de Nisyros,

en Gr√®ce, abrite un d√īme de scories appel√© Stefanos. Celui-ci

s'est formé lors d'une éruption volcanique il y a plusieurs milliers

d'années. Il est rempli de soufre et de fumerolles. |

--

Les volcans fissuraux.

Les

volcans fissuraux se caractérisent par des éruptions le long de fissures

linéaires, longues de quelques centaines de mètres à quelques dizaines

de kilom√®tres, plut√īt que par un crat√®re central distinct. Ils peuvent

produire de longues coulées de lave et se trouvent généralement dans

les zones de divergence des plaques tectoniques, principalement le

long des zones de rift océanique, mais ils peuvent également se produire

le long des zones de rift continentales et des zones de subduction. Les

volcans fissuraux, dont la lave est généralement basaltique, de faible

viscosité, produisent des éruptions effusives. Ces éruptions peuvent

durer de quelques jours à plusieurs mois.

Les volcans sous-marins.

Les volcans sous-marins

se rencontrent souvent le long des zones de divergence des plaques tectoniques

ou au-dessus de points chauds. La plupart se trouvent entièrement sous

l'eau, mais ayant grandi à l'occasion de leurs éruptions successives,

certains émergent au-dessus de la surface de l'eau. Ainsi peuvent-ils

former des montagnes sous-marines, des √ģles ou des atolls. Ils ne constituent

pas en soi un type particulier de volcan : leurs morphologies sont sont

similaires à celles des volcans terrestres. Les coulées de lave qui se

forment sous l'eau, généralement dans les environnements océaniques

peuvent prendre une forme particulière, celle de coussins arrondis, en

raison du refroidissement rapide de la lave au contact de l'eau.

Les ensembles

volcaniques.

Les

complexes de caldeira rhyolitiques.

Les

complexes de caldeira rhyolitiques sont de vastes dépressions circulaires

ou elliptiques qui se forment lorsque d'énormes volumes de magma rhyolitique

sont émis lors d'éruptions explosives.

Parmi

les exemples de complexes de caldeira rhyolitiques, on peut mentionner,

aux Etats-Unis celui dont la caldeira de Yellowstone ou de Long Valley,

en Californie, ou celle de la caldeira de Valles, au Nouveau-Mexique, sont

le centre; ceux aussi de la caldeira de Taupo, en Nouvelle Zélande, ou

des Sete Cidades, aux Açores. En Italie, on nommera le complexe

(que l'on a dit plus haut être associé à un supervolcan), qui comprend

les Champs Phlégréens, près de Naples

en Italie, et des caldeiras plus anciennes, comme celle de Baia et celle

de Pozzuoli; ou encore, près de Rome, la solfatare

de Manziana, complexe constitué de plusieurs caldeiras superposées, qui

présente des manifestations hydrothermales actives, avec des fumerolles

et des sources chaudes. A ranger également ici, le complexe volcanique

du Laacher See, dans la région volcanique de l'Eifel, en Allemagne. Parmi

les exemples de complexes de caldeira rhyolitiques, on peut mentionner,

aux Etats-Unis celui dont la caldeira de Yellowstone ou de Long Valley,

en Californie, ou celle de la caldeira de Valles, au Nouveau-Mexique, sont

le centre; ceux aussi de la caldeira de Taupo, en Nouvelle Zélande, ou

des Sete Cidades, aux Açores. En Italie, on nommera le complexe

(que l'on a dit plus haut être associé à un supervolcan), qui comprend

les Champs Phlégréens, près de Naples

en Italie, et des caldeiras plus anciennes, comme celle de Baia et celle

de Pozzuoli; ou encore, près de Rome, la solfatare

de Manziana, complexe constitué de plusieurs caldeiras superposées, qui

présente des manifestations hydrothermales actives, avec des fumerolles

et des sources chaudes. A ranger également ici, le complexe volcanique

du Laacher See, dans la région volcanique de l'Eifel, en Allemagne.

Les

champs monogéniques volcaniques.

Les champs monogéniques

volcaniques se composent de multiples petits volcans indépendants formés

à partir d'un centre éruptif unique. Chaque volcan monogénique est né

d'une seule éruption, qui a été de courte durée (de quelques jours

à quelques années). Une fois l'éruption terminée, le volcan cesse d'être

actif et d'autres volcans monogéniques peuvent se former à proximité.

Les éruptions dans ces champs, qu'ils soient de nature explosive ou effusive,

produisent g√©n√©ralement des c√īnes de scories et des coul√©es de lave

basaltique. Certains champs peuvent être relativement petits, avec seulement

quelques volcans, tandis que d'autres peuvent comprendre des dizaines ou

des centaines de volcans dispersés sur une vaste zone.

-

| Les

champs volcaniques d'Auvergne, se trouvent dans le Massif central

et forment l'un des plus grands champs volcaniques monogéniques d'Europe.

On nommera ici le Puy de D√īme, le Puy de Sancy et le Puy Mary.

Les champs volcaniques

de San Francisco se trouvent dans la région de la baie de San Francisco,

en Californie. Ils comprennent plusieurs volcans monogéniques, tels que

le Mont Diablo, le Mont Tamalpais et le Mont Saint Helena. Ces volcans

se sont formés au cours des derniers millions d'années et sont considérés

comme éteints.

Les champs volcaniques

de Michoacán-Guanajuato sont situés dans le centre du Mexique. Parmi

les volcans monogénique qu'on y trouve, on citera le Paricutín dans le

Michoacan et le Jorullo. Le Paricutín est particulièrement célèbre

car il s'est form√© en 1943 dans un champ de ma√Įs, offrant un exemple

rare d'observation de l'apparition d'un volcan. Il a connu une phase éruptive

intense pendant neuf ans, laissant une c√īne de scories et des coul√©es

de lave qui ont dévasté les villages environnants. |

Les

champs volcaniques de Victoria se trouvent dans le sud-est de l'Australie.

Ils comprennent plusieurs volcans monogéniques vieux de quelques milliers

d'années tels que le Tower Hill, le Mount Eccles et le Mount Leura.

Le champ volcanique

de Jeju est situ√© sur l'√ģle de Jeju, en Cor√©e

du Sud. C'est une région volcanique active avec plus de 360 volcans

monog√©niques dispers√©s sur l'√ģle. Le volcan Hallasan, le point culminant

de la Corée du Sud, est situé dans ce champ volcanique. La région de

Jeju renferme des c√īnes de scories, des tunnels de lave, des crat√®res

et des formations rocheuses uniques.

Le champ volcanique

de Cappadoce est situé en Anatolie centrale,

en Turquie. Il est connu pour ses formations géologiques inhabituelles

et spectaculaires, résultant de l'érosion de cendres volcaniques et de

tufs

issus d'éruptions volcaniques passées. La région de Cappadoce est célèbre

pour ses cheminées de fées, ses formations rocheuses coniques et ses

villes souterraines creusées dans le tuf volcanique. |

Les

trapps et le volcanisme basaltique en plateau.

Les trapps ( = provinces

ignées basaltique en plateau) sont de grandes provinces volcaniques formées

par de longues et importantes éruptions, au cours desquelles d'immenses

volumes de lave basaltique (souvent associée à des émissions de gaz),

sont répandus sur une superficie étendue. Ainsi, les trapps s'étendent

ordinairement sur des centaines de milliers de kilomètres carrés et peuvent

atteindre des épaisseurs de plusieurs kilomètres. Ils présentent des

surfaces relativement plates et des pentes douces.

Les trapps sont généralement

associés à un type d'activité volcanique qui prend le nom de volcanisme

basaltique en plateau. Ce type de volcanisme qui peut résulter de

la présence d'un point chaud, ou de mouvements tectoniques qui ont fissuréla

cro√Ľte terrestre facilitant l'ascension du magma jusqu'√† la surface (volcanisme

de compression).

| Le

plateau du Deccan est un exemple célèbre de volcanisme basaltique

en plateau. Il couvre une grande partie de la péninsule indienne, et résulte

d'éruptions qui se sont produites il y a une soixantaine de millions d'années,

soit à peu près au moment de la grande extinction de la fin du Crétacé.

Le plateau du

Paraná-Etendeka s'étend sur une vaste région qui comprend le sud

du Brésil (parc national d'Aparados da Serra

), l'Uruguay, l'ouest de l'Argentine

et l'ouest de la Namibie. Ses laves sont

vieilles d'environ 130 à 140 millions d'années.

Le plateau Chilcotin

(Canada) est constitué d'étendues de lave basaltique

qui se sont formées il y a environ 7 à 14 millions d'années. La région

est parsemée de volcans éteints.

Les trapps de

Sibérie (Russie) se sont formés il y a 250 millions d'années, pendant

le Permien-Trias,

et sont associés à la plus grande extinction de masse de l'histoire

de la Terre. Ils s'étendent sur plusieurs millions de kilomètres

carrés |

Le

plateau de la Columbia se trouve dans l'ouest des √Čtats-Unis. Il

couvre une partie de l'Oregon, de l'√Čtat de Washington et de l'Idaho,

et est composé de coulées de lave basaltique qui se sont formées il

y a environ 15 à 17 millions d'années. Le parc national des Craters of

the Moon dans l'Idaho est un exemple emblématique des paysages volcaniques

du plateau de la Columbia.

Les volcans du

Massif Central ont aussi pour origine un volcanisme basaltique en plateau.

Le Massif Central s'est constitué il y a environ 300 millions d'années,

mais l'activité de ses volcans remonte à environ 70 millions d'années,

lorsque la région a été de nouveau traversée par des failles

tectoniques et des rifts associés à l'orogénèse alpine. Les mouvements

tectoniques ont cr√©√© des fractures dans la cro√Ľte terrestre, permettant

au magma chaud de remonter à la surface. Le magma qui a atteint la surface

était principalement du basalte, une lave fluide riche en silice et en

fer. L'activité volcanique du Massif Central s'est encore manifestée

par épisodes, et ne s'est ralentie qu'il y a environ 5 millions d'années. |

Les types

d'activité volcanique

Les

différents types d'activité volcanique et le type d'éruption qui les

caracérisent en premier lieu peuvent souvent être associées aux type

des magmas impliqués. Les éruptions explosives sont souvent liées aux

magmas trachytiques, daciques, rhyolitiques et phonolitiques et à la formation

de d√īmes de laves et de tufs. Les √©ruptions effusives sont souvent associ√©es

aux magmas basaltiques et picrobasaltiques, qui produisent des volcans

boucliers. Mais le lien n'a pas toujours un caractère impératif. Ainsi,

par exemple le magma andésitique (souvent associé aux stratovolcans)

peut produire des éruptions aussi bien explosives ou qu'effusives.

Les

quatre états d'un volcan.

Selon qu'ils sont

actifs ou non, selon leur degré d'activité, on range souvent, par commodité,

les volcans dans quatre catégories : un volcan peut ainsi être dit en

éruption, actif, endormi ou éteint. De telles qualifications caractérisent

non le volcan mais son état à un moment donné de son existence. Les

volcans finissent le plus souvent par s'endormir, les volcans endormis

ou même éteints peuvent parfois reprendre leur activité...

De la même façon,

un même volcan peut être qualifié en fonction d'une activité

qu'il manifeste généralement. Par exemple on peut qualifier de volcan

plinien,

le Pinatubo, aux Philippines, en référence

à l'éruption explosive qu'il a connu en 1991. Mais ce n'est pas la forme

d'activit√© exclusive qu'il peut conna√ģtre : l'√©ruption de 1991 a ainsi

été suivie de plusieurs éruption phréatiques.

En

éruption.

On parle de volcan

en éruption pour qualifier un volcan actuellement en train d'émettre

du magma, des gaz volcaniques et d'autres matériaux à la surface de la

Terre. Les éruptions peuvent être, le plus souvent, explosives, avec

une libération soudaine de gaz et de cendres volcaniques, ou effusives,

quand le magma s'écoule plus doucement.

Les

éruptions volcaniques sont déclenchées par une combinaison complexe

de facteurs. Le plus important de ces déclencheurs est l'accumulation

de magma dans la chambre magmatique. L'augmentation de la pression qui

en résulte peut provoquer une rupture de la chambre magmatique et déclencher

une éruption. Cette augmentation de pression peut aussi être due des

forces de marée, causées par l'interaction

gravitationnelle entre la Lune, le Soleil et la Terre, et analogues à

celles qui causent les marées océaniques. Les mouvements des plaques

tectoniques peuvent également contribuer au déclenchement d'éruptions,

en provoquant des contraintes et des d√©formations dans la cro√Ľte

terrestre, ce qui peut faciliter la montée du magma vers la surface.

L'activité humaine, enfin, telle que l'extraction de ressources géothermiques

ou les explosions lors de projets miniers, peut influencer la stabilité

des volcans et potentiellement déclencher des éruptions. Les

éruptions volcaniques sont déclenchées par une combinaison complexe

de facteurs. Le plus important de ces déclencheurs est l'accumulation

de magma dans la chambre magmatique. L'augmentation de la pression qui

en résulte peut provoquer une rupture de la chambre magmatique et déclencher

une éruption. Cette augmentation de pression peut aussi être due des

forces de marée, causées par l'interaction

gravitationnelle entre la Lune, le Soleil et la Terre, et analogues à

celles qui causent les marées océaniques. Les mouvements des plaques

tectoniques peuvent également contribuer au déclenchement d'éruptions,

en provoquant des contraintes et des d√©formations dans la cro√Ľte

terrestre, ce qui peut faciliter la montée du magma vers la surface.

L'activité humaine, enfin, telle que l'extraction de ressources géothermiques

ou les explosions lors de projets miniers, peut influencer la stabilité

des volcans et potentiellement déclencher des éruptions.

Divers

signes précurseurs informent sur l'imminence d'une éruption. L'augmentation

de l'activité sismique peut être un indicateur important d'une activité

magmatique croissante et donc d'une possible éruption. Des mesures de

déformation du sol (élévation ou gonflement du sol autour du volcan),

peuvent également signaler l'accumulation de magma et la pression dans

la chambre magmatique. L'émission de gaz volcaniques peut aussi augmenter

avant une éruption et est souvent surveillée comme un indicateur précoce.

On peut encore observer des changements dans la température de l'eau,

des sols ou de l'air près du volcan, ou, enfin des altérations des sources

hydrothermales voisines. Divers

signes précurseurs informent sur l'imminence d'une éruption. L'augmentation

de l'activité sismique peut être un indicateur important d'une activité

magmatique croissante et donc d'une possible éruption. Des mesures de

déformation du sol (élévation ou gonflement du sol autour du volcan),

peuvent également signaler l'accumulation de magma et la pression dans

la chambre magmatique. L'émission de gaz volcaniques peut aussi augmenter

avant une éruption et est souvent surveillée comme un indicateur précoce.

On peut encore observer des changements dans la température de l'eau,

des sols ou de l'air près du volcan, ou, enfin des altérations des sources

hydrothermales voisines.

Actif.

On considère qu'un

volcan est actif s'il a eu au moins une éruption au cours des derniers

milliers d'années et s'il présente toujours des signes d'activité volcanique

(émissions régulières de gaz volcaniques, sismicité accrue, déformations

du sol).

| Un

volcan actif, le Vulcano (√ģles Eoliennes). - Vulcano est consid√©r√©

comme l'un des volcans les moins actifs de ces √ģles, mais son activit√©

est ancienne. Il a jou√© un r√īle important dans la mythologie grecque,

qui l'a associ√© au dieu du feu, H√©pha√Įstos (dans lequel les latins on

vu leur dieu Vulcain). Il possède des sources thermales, des fumerolles

et des solfatares émettant des gaz volcaniques soufrés. C'est un stratovolcan,

composé de plusieurs cratères, dont le principal aujourd'hui, de forme

elliptique, est le Gran Cratere (500 x 600 m environ). Plus grand encore

(plus de 2 km de diamère) est le Vulcano Piano, ancien cratère qui fut

autrefois comblé par un immense lac de lave solidifiée, et présente

aujourd'hui une surface couverte de cultures et d'habitations. Sur la c√īte,

à l'ouest du volcan se des sources chaudes, connues sous le nom de Piscina

di Venere (Piscine de Vénus).

Photo : © Thierry

Labat, 2009. |

Endormi.

Un volcan est dit

endormi lorsqu'il n'est pas actuellement actif, mais qu'il a le potentiel

de se réveiller et de devenir actif à l'avenir. Les volcans endormis

ont connu des éruptions dans le passé géologique, mais ils sont calmes

depuis une période prolongée.

√Čteint.

Un volcan peut être

qualifié d'éteint lorsqu'il n'a pas connu d'éruption au cours des derniers

milliers d'années et qu'il n'est pas susceptible de se réveiller à l'avenir.

De tels volcans peuvent présenter des caractéristiques morphologiques

anciennes.

Le volcanisme

explosif.

Les éruptions explosives

se produisent lorsque le magma est riche en silice et en gaz, ce qui lui

confère une viscosité élevée. Lorsque la pression devient trop importante,

le magma est expulsé violemment, provoquant des explosions et la fragmentation

du magma. Ces explosions libèrent également de grandes quantités de

gaz et de cendres dans l'atmosphère. Les éruptions explosives peuvent

être très destructrices et générer des nuées

ardentes, des lahars et des retombées

de cendres.

Les

éruptions stromboliennes.

Une éruption strombolienne

(du nom du volcan Stromboli) est un type d'éruption volcanique caractérisée

par des explosions modérées et récurrentes de lave et de gaz. Les fragments

de lave et les cendres peuvent être projetés à plusieurs centaines de

mètres dans les airs. La lave émise lors des éruptions stromboliennes

est généralement plus fluide que celle des éruptions explosives majeures.

Notons, qu'une éruption strombolienne peut également comporter des phases

effusives.

Les

éruptions vulcaniennes.

Les éruptions vulcaniennes

sont nommées d'après le volcan Vulcano. Ce sont des éruptions explosives,

plus violentes que les explosions stromboliennes. Elles impliquent l'émission

de colonnes de cendres, de gaz et de roches éjectées qui peuvent s'élever

jusqu'à plusieurs kilomètres d'altitude, ainsi que des laves visqueuse,

formant des d√īmes et des coul√©es pyroclastiques de faible √©tendue. Ces

éruptions peuvent également générer des nuées ardentes.

Les

éruptions pliniennes.

Les éruptions pliniennes

doivent leur nom à Pline le Jeune qui a décrit l'éruption du Vésuve en l'an 79, qui a détruit les villes

de Pompéi et d'Herculanum. Ces éruptions sont parmi les éruptions volcaniques

les plus violentes. Elles se caractérisent par l'émission de grandes

quantités de cendres, de gaz et de fragments rocheux. La colonne de gaz,

de cendres et de roches éjectés peut s'élever parfois à plusieurs dizaines

de kilomètres. Les éruptions pliniennes génèrent des nuées ardentes,

des chutes de cendres importantes et des avalanches de débris.

qui a décrit l'éruption du Vésuve en l'an 79, qui a détruit les villes

de Pompéi et d'Herculanum. Ces éruptions sont parmi les éruptions volcaniques

les plus violentes. Elles se caractérisent par l'émission de grandes

quantités de cendres, de gaz et de fragments rocheux. La colonne de gaz,

de cendres et de roches éjectés peut s'élever parfois à plusieurs dizaines

de kilomètres. Les éruptions pliniennes génèrent des nuées ardentes,

des chutes de cendres importantes et des avalanches de débris.

On

distingue parmi les éruptions pliniennes plusieurs sous-types. Citons

pour commencer, les éruptions subpliniennes, moins explosives que

les éruptions pliniennes proprement dites, mais plus que les éruptions

vulcaniennes. Elles produisent des colonnes de cendres épaisses et denses,

mais à des altitudes plus basses que l'éruption plinienne. A l'opposé,

les éruptions ultrapliniennes correspondent à la production d'une

colonne éruptive de hauteur exceptionnelle (plus de 40 km) occasionnant

une importante dispersion de cendres sur des dizaines de milliers de kilomètres

carrés.- On