15

30 N, 90 15 W |

Le Guatemala est un Etat de l'Amérique

centrale, frontalier du Mexique au Nord et Ă

l'Ouest, du Belize au Nord-Est, du Honduras

au Sud-Est, du Salvador au Sud. Sa superficie

représente 108,890 km² et sa population est de 13,3 millions d'habitants

(2009). C'est une république constitutionnelle

démocratique,

divisée en 22 départements (departaments; singulier : departamento).

La capitale est Guatemala (Guatemala la Nueva)

est un Etat de l'Amérique

centrale, frontalier du Mexique au Nord et Ă

l'Ouest, du Belize au Nord-Est, du Honduras

au Sud-Est, du Salvador au Sud. Sa superficie

représente 108,890 km² et sa population est de 13,3 millions d'habitants

(2009). C'est une république constitutionnelle

démocratique,

divisée en 22 départements (departaments; singulier : departamento).

La capitale est Guatemala (Guatemala la Nueva) .

Autres grandes villes : Quetzaltenango, Escuintla, Petén. .

Autres grandes villes : Quetzaltenango, Escuintla, Petén.

Carte

du Guatemala. Source : The World Factbook.

(Cliquer

sur l'image pour afficher une carte détaillée).

-

Les 22 départements

du Guatemala

Alta

Verapaz

Baja

Verapaz

Chimaltenango

Chiquimula

El

Progreso

Escuintla

Guatemala

Huehuetenango |

Izabal

Jalapa

Jutiapa

Petén

Quetzaltenango

Quiche

Retalhuleu

Sacatepequez |

San

Marcos

Santa

Rosa

Solola

Suchitepequez

Totonicapan

Zacapa |

GĂ©ographie physique

du Guatemala

Côtes et îles.

Le Guatemala regarde au Sud-Ouest l'océan

Pacifique, Ă l'Est la Mer des CaraĂŻbes

(océan Atlantique). La côte

du Pacifique, longue d'environ 280 km, ne compte que des baies sans importance;

les îles et les presqu'îles ne sont que d'étroits

bancs de sables. La côte est particulièrement sablonneuse; des barras

ou barres masquent l'embouchure des rivières

et en rendent l'accès difficile; la forêt commence très près du rivage;

la plaine qui sépare la côte de la sierra Madre

n'a aucune épaisseur; la montagne forme une muraille coupée par quelques

vallées; c'est pourtant sur cette côte, faisant face aux deux vallées

les plus importantes, que se trouvent Champerico et San José, les deux

ports les plus importants de la république. La côte de l'Atlantique,

longue de 150 km, forme une profonde indentation, le golfe d'Amatique que

couvre la longue péninsule de Tres Pontas.

Relief du sol.

La grande chaîne de montagnes,

qui borde au Mexique l'océan

Pacifique, après s'être abaissée à l'isthme

de Tehuantepec, se relève peu à peu et atteint au Guatemala de grandes

altitudes. La portion guatémaltèque comme plusieurs autres parties de

la chaîne porte le nom de sierra Madre (chaîne Mère). On rencontre en

entrant au Guatemala le Tocana, puis le Volcan Tajumulco (4211 m) qui est

le point culminant du Guatemala, le Cerro Quemado (3540 m), volcan

tout couvert de fumerolles

qui domine Quezaltenango, ville située à 2346 m d'altitude, le pic de

Santa Maria (3500 m) et le Santa Clara, le groupe d'Atitlan, qui comprend

un grand nombre de pics élevés et dont la plus haute cime atteint 3572

m; enfin, les deux pics jumeaux d'Acatenango (4150 m) et de Fuego (4250

m). Après ce groupe de hautes montagnes, une vaste dépression, la vallée

de Antigua Guatemala, coupe la chaîne. Dans cette première partie, les

points culminants s'élèvent très près du rebord Sud-Ouest de la chaîne

et surgissent brusquement en s'appuyant sur le mur de 2000 m de hauteur

qui tombe presque à pic sur l'Océan à peine coupé par quelques vallées

dont la plus importante est celle du rio Samala ou de Quezaltenango. A

partir de la vallée de Antigua Guatemala, la muraille qui fait face au

Pacifique est moins élevée et moins abrupte; la chaîne s'abaisse et

les pics élevés sont un peu plus éloignés de l'Océan. On trouve dans

cette partie de la chaîne les volcans de Aqua et de Pacaya. Le volcan

de Aqua est une magnifique montagne quoiqu'elle ne soit pas une des plus

élevées; à ses pieds est la ville d'Antigua Guatemala et ses flancs

sont couverts d'une riche végétation; les palmiers qui croissent à sa

base font place aux chĂŞnes, puis aux pins, Ă mesure que l'altitude augmente.-

Au Nord-Est, plusieurs chaînes courent

parallèlement à la sierra Madre et au Pacifique; ce sont les montagnes

de Vera Paz (Verapaz), massif auquel s'appuie le plateau

de Petén, prolongé par les montagnes basses du Yucatan,

les monts des MĂ©taux, les monts de Chama et de Chisee, les monts Cokscomb

(2100 m). Ces montagnes soutiennent le plateau étroit qui forme la région

peuplée et tempérée du Guatemala; leurs derniers contreforts s'abaissent

en pentes douces vers les plaines chaudes qui

bordent le Pacifique. Les monts élevés

de Grita et d'Espiritu Santo suivent la frontière qui sépare le Honduras

du Guatemala. D'une manière générale, les pentes du plateau guatémaltèque

sont peu accusées quand on les aborde du côté de la Mer

des Caraïbes; du côté du Pacifique, elles tombent brusquement sur

les plaines d'alluvion.

La sierra Madre est d'une nature volcanique;

les sommets élevés de la chaîne sont composés de tufs et de conglomérats

trachytiques

qui forment un étage de plusieurs centaines de mètres et recouvrent des

porphyres

souvent métallifères. Le sol est agité par des tremblements de terre

fréquents; vingt et un volcans donnent des traces

d'activité, fumerolles, éruptions aqueuses; des éruptions ont lieu de

temps Ă autre.

RĂ©gime des eaux.

Le Guatemala comprend deux bassins

fermés : le petit lac sans issue d'Atitlan ou Panahachel

au milieu d'un chaos de montagnes, la lagune

de Petén sur le plateau du même nom, dans la direction du Yucatan, et

trois bassins maritimes, ceux du Pacifique, de la baie d'Amatique et du

golfe de CampĂŞche. Sur le versant du Pacifique, on ne rencontre que des

cours

d'eau de peu de longueur tombant rapidement d'une hauteur de 2000 m

au niveau de la mer. Ces torrents sont du Sud au Nord : le rio Paz, le

rio de los Esclavos que traverse la route de Guatemala Ă San Salvador

sur un pont à sept arches, célèbre dans l'Amérique

centrale; le rio Michatoya, qui reçoit les eaux du beau lac d'Atitlan

et forme une chute de 60 m de haut; le rio Gualacate, qui descend de la

vallée d'Antigua Guatemala; le rio Naguelate, le rio Samala, qui descend

de la vallée de Quezaltenango; le rio Chiapan. Contre la frontière du

Salvador, le lac Guija emprunte au Guatemala les eaux de plusieurs petits

torrents qu'il verse dans le rio Lempa.

-

La baie d'Amatique reçoit deux fleuves principaux

: le Motagua, qui descend des altos ou montagnes du massif de Quezaltenango,

malgré son cours de 550 km, n'est guère navigable et seulement sur un

parcours de 200 km qu'aux parques ou bongos; il reçoit comme

principal affluent le Gualan. Le Polochic est plus navigable; il tombe

par sept bouches dans le lac d'lzabal ou Goffo dulce (golfe d'eau douce).

Le lac d'lzabal est relié à la mer par un pittoresque canal de 20 km

de long, la Angostura, bordé par des rochers à pic de 90 à 120 m de

haut, qui servait autrefois de voie commerciale pour pénétrer dans l'intérieur.

Au Nord du Guatemala, le rio Usumacinta

emporte vers la baie de CampĂŞche, oĂą il se joindra au delta

du Grijalva, les eaux du rio Lacandones, du rio de la Passion. Il reçoit

un grand nombre d'affluents. Toute cette partie Nord et Nord-Est du Guatemala

est chaude, humide, couverte de lagunes, entièrement boisée. Les eaux

qui ne vont pas à l'Usumacinta forment la lagune de Petén.

Climat.

Le climat est sec dans la plaine très

Ă©troite du Pacifique. Tout le reste du

Guatemala est situé dans une région pluvieuse où il tombe plus de 2

m d'eau. On y retrouve la division du sol en tierras calientes,

tierras

templadas et tierras frias. Dans les terres chaudes (jusqu'Ă

1000 m), la température est humide et excessive, la végétation tropicale;

la température moyenne est de 31 °C. Les terres tempérées (de 1000

à 2000 m) sont presque seules peuplées et contiennent toutes les villes

importantes; la température moyenne est de 23 à 25 °C. Les terres froides

forment la région des pins. Il y a deux saisons au Guatemala, l'été

ou saison des pluies (tiempo de aguas) et

l'hiver ou saison sèche (tiempo de secas).

Les deux vents principaux sont le vent du Nord,

chaud et humide, et le vent du Sud, sur la cĂ´te du Pacifique. (GE).

Risques naturels.

La géologie du

Guatemala, situé à la confluence des plaques tectoniques nord-américaine,

caraïbe et de Cocos, explique la forte sismicité et l'activité volcanique.

Le pays est régulièrement frappé par des tremblements de terre puissants,

souvent associés à l'activité volcanique. De plus, sa situation géographique

et sa topographie le rendent vulnérable à d'autres risques naturels,

notamment les ouragans et les tempĂŞtes tropicales (qui peuvent provoquer

des inondations dévastatrices et des glissements de terrain dans les zones

montagneuses), ainsi que les glissements de terrain et les coulées de

boue, particulièrement fréquents pendant la saison des pluies dans les

régions à forte pente.

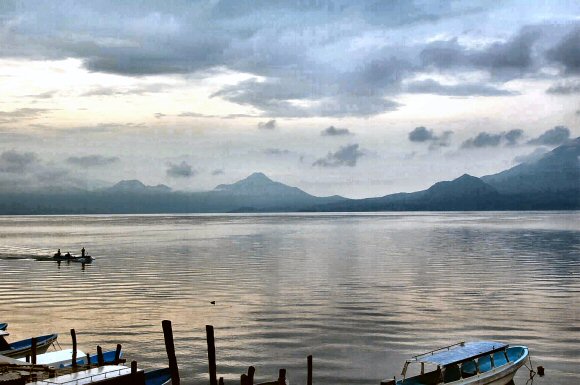

Le

lac Atitlan, au Guatemala. Images : The World

Factbook.

Biogéographie du Guatemala

Le territoire guatémaltèque

se divise en plusieurs grandes régions biogéographiques distinctes. La

côte Pacifique est caractérisée par une plaine côtière étroite mais

fertile, historiquement couverte de forêts sèches tropicales et de savanes,

aujourd'hui largement convertie en terres agricoles (canne à sucre, café,

coton) et pâturages. Les zones côtières abritent des mangroves

et des zones humides importantes, jouant

un rôle crucial pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs et résidentiels,

ainsi que des crustacés et poissons. Le climat y est chaud et humide,

avec une saison des pluies marquée.

Remontant vers l'intérieur,

on rencontre la chaîne volcanique, partie de l'arc volcanique d'Amérique

Centrale, qui constitue l'Ă©pine dorsale du pays et abrite les plus hauts

sommets, dont le Tajumulco. Cette région est le théâtre d'une remarquable

zonation altitudinale. À basse et moyenne altitude sur les flancs volcaniques,

on trouve des forêts humides ou semi-décidues, laissant place à des

plantations de café à mesure que l'altitude augmente et que le climat

devient plus frais. Plus haut encore, entre 1800 et 3000 mètres, se déploient

les forĂŞts de pins et de chĂŞnes, ainsi que des zones de broussailles

et de prairies d'altitude. Au-delà de 3000 mètres, la végétation se

raréfie pour laisser place à une végétation subalpine et alpine sur

les sommets les plus élevés, bien que peu étendue.

Les hautes terres

centrales, situées entre la chaîne volcanique et les plaines du Petén

au nord, présentent un paysage de montagnes, plateaux et vallées, avec

des climats variés allant du tempéré frais en altitude à des conditions

plus sèches dans certaines vallées intérieures (l'Oriente, par exemple).

Cette diversité a favorisé le développement d'écosystèmes variés,

qui comprennent des forĂŞts de nuages (forĂŞts

de montagne humides), particulièrement riches en épiphytes comme les

orchidées et les broméliacées, ainsi qu'une faune unique, notamment

le Quetzal resplendissant, oiseau emblématique associé à ces forêts.

Les forêts de pins et de chênes sont également très présentes dans

cette région. Elles sont adaptées à des sols plus secs ou perturbés.

L'agriculture y est également intensive, et modèle significativement

le paysage.

Vers l'est, la région

du Caribéen est caractérisée par des basses terres humides recevant

d'importantes précipitations toute l'année. La végétation dominante

est la forêt tropicale humide de basse altitude. Cette région abrite

des écosystèmes fluviaux (Rio Dulce, Lac Izabal) et côtiers (mangroves,

marais), avec une biodiversité différente de celle du Pacifique ou des

hautes terres, et comprend des espèces adaptées à un environnement plus

saturé en eau.

Enfin, la vaste région

septentrionale du Petén, couvrant près d'un tiers du territoire, est

majoritairement constituée de basses terres calcaires. Le climat y est

tropical chaud et humide, avec une saison sèche marquée. C'est ici que

l'on trouve la plus grande Ă©tendue de forĂŞt tropicale humide au Guatemala,

partie intégrante de la Selva Maya, la plus grande étendue de forêt

tropicale restante en Amérique du Nord. Cette forêt est caractérisée

par une grande diversité d'arbres de canopée, un sous-bois dense, et

abrite une faune spectaculaire ( jaguars, tapirs, singes, toucans et une

multitude d'insectes et de reptiles). Le Petén comprend également des

zones de savanes et de forêts inondées (les bajos). L'histoire

humaine y est profondément imbriquée dans la nature, avec de nombreux

sites archéologiques Mayas (Tikal, El Mirador).

Cette mosaĂŻque d'habitats

– forêts tropicales humides et sèches, forêts de nuages, forêts de

pins-chênes, zones alpines, savanes, mangroves, lacs et rivières –

confère au Guatemala un niveau de biodiversité exceptionnel, le plaçant

parmi les hotspots de biodiversité mondiale. La richesse spécifique

est particulièrement élevée chez les oiseaux, les amphibiens et les

reptiles, avec un taux d'endémisme notable, surtout dans les écosystèmes

isolés ou d'altitude comme les forêts de nuages.

Cependant, cette

richesse est sous forte pression anthropique. La déforestation, l'expansion

agricole, la fragmentation des habitats, la croissance démographique,

le trafic d'espèces sauvages et les effets du changement climatique menacent

sérieusement de nombreux écosystèmes et espèces. Des efforts de conservation

sont déployés, notamment à travers la création de parcs nationaux,

de réserves biosphères (comme la Réserve de biosphère Maya) et d'autres

aires protégées, mais les défis demeurent immenses pour préserver ce

patrimoine naturel d'une valeur inestimable pour le Guatemala et pour le

monde.

GĂ©ographie humaine

du Guatemala

Population.

Le Guatemala est

le pays le plus peuplĂ© de la rĂ©gion, avec une population estimĂ©e Ă

plus de 17 millions d'habitants. Il se caractérise par une forte proportion

de la population qui a moins de 30 ans, ce qui pose des défis considérables

en termes d'emploi, d'éducation et de services sociaux. Le taux de natalité,

bien qu'en légère baisse, reste relativement élevé par rapport à d'autres

pays d'Amérique Latine. L'espérance de vie est plus basse que la moyenne

régionale, notamment en raison de problèmes de santé liés à la pauvreté

et à un accès inégal aux soins médicaux. La répartition géographique

de la population montre une concentration croissante dans les zones urbaines,

en particulier dans l'aire métropolitaine de la capitale, Guatemala City,

bien qu'une part significative de la population réside encore en milieu

rural.

Le pays est caractérisé

par une stratification sociale très prononcée, où l'appartenance ethnique

se superpose largement aux clivages de classe. Les populations autochtones,

particulièrement celles résidant dans les zones rurales, sont surreprésentées

parmi les plus pauvres et les plus marginalisées. Elles font face à des

discriminations systémiques en matière d'accès à la terre, à l'éducation,

à la santé, à la justice et à la représentation politique. Le taux

de pauvreté général est élevé, et la pauvreté extrême touche de

manière disproportionnée les populations autochtones rurales. Cette inégalité

socio-économique est l'héritage d'une histoire longue de domination et

du conflit armé interne (1960-1996) qui a eu des conséquences dévastatrices,

en particulier pour ces populations, cibles principales des violences Ă©tatiques.

L'urbanisation rapide

et l'émigration massive, en particulier vers les États-Unis, a transformé

les tructures familiales traditionnelles et entraîné parfois la séparation

des familles et posant de nouveaux défis sociaux, bien que les envois

de fonds des émigrés constituent une source de revenus vitale pour de

nombreuses familles et pour l'Ă©conomie nationale.

Aujourd'hui, le Guatamala

reste confronté à des niveaux élevés de violence et de criminalité,

souvent liés au trafic de drogue, aux gangs (maras) et à une culture

de l'impunité. Cette insécurité a un impact profond sur la vie quotidienne

des citoyens, sur la cohésion sociale et sur les perspectives de développement.

L'accès à des services publics de qualité, tels que l'éducation et

la santé, reste inégalitaire, avec des disparités marquées entre les

zones urbaines et rurales, et entre les populations ladinas et autochtones.

Le système éducatif, bien qu'en expansion, peine à fournir une éducation

pertinente et de qualité pour tous, et les taux d'analphabétisme sont

plus élevés parmi les femmes autochtones rurales. De même, le système

de santé est sous-financé et l'accès aux soins de base est difficile

pour une grande partie de la population.

Quelques-unes

des principales villes du Guatemala

| •

Ciudad

de Guatemala (Guatemala City). - Capitale et plus grande

métropole du pays, la ville de Guatemala concentre l'essentiel de l'activité

politique, économique et culturelle. C'est une ville vaste, parfois décrite

comme chaotique et animée, avec un trafic intense. Elle est divisée en

zones distinctes, allant du centre historique (Zone 1) avec ses bâtiments

gouvernementaux et religieux, aux quartiers modernes et aisés (Zones 10,

14, 15) abritant des centres d'affaires, des centres commerciaux et des

restaurants. Malgré les défis liés à la criminalité et à la pollution,

la ville est un moteur de développement et un carrefour de transport national.

Moins pittoresque que d'autres destinations, elle possède toutefois des

musées (musée national d'archéologie et d'ethnologie, musée Ixchel

du vêtement indigène), des galeries d'art et des lieux de vie nocturne.

• Antigua Guatemala,

située à une courte distance à l'ouest, dans une vallée entourée de

volcans majestueux (Agua, Fuego, Acatenango), est l'ancienne capitale

du royaume de Guatemala. Elle a été largement détruite par un tremblement

de terre en 1773, mais ses ruines et son architecture coloniale bien conservée

lui ont valu d'être classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Flâner

dans ses rues pavées, bordées de maisons colorées, visiter ses églises

et couvents en ruine, et admirer les volcans en toile de fond sont les

principales attractions. Antigua est un centre touristique majeur, qui

offre une atmosphère plus détendue que la capitale, de nombreux hôtels

de charme, restaurants, cafés et écoles d'espagnol, tout en conservant

un riche héritage historique et culturel.

•

Quetzaltenango,

communément appelée Xela (prononcé shéla). C'est la deuxième

ou troisième plus grande ville du Guatemala et un centre économique et

culturel vital pour la rĂ©gion de l'AltĂplano. Xela est situĂ©e Ă une

altitude plus élevée qu'Antigua ou Ciudad de Guatemala, ce qui lui confère

un climat plus frais. Elle est réputée pour être un centre d'apprentissage

de l'espagnol, qui attire de nombreux étudiants étrangers. Xela possède

une forte identité culturelle indigène, visible dans ses marchés locaux

et la présence de populations K'iche' et Mam. Bien qu'elle possède aussi

une belle architecture néoclassique autour de son Parque Central, son

charme réside davantage dans son atmosphère authentique, moins orientée

vers le tourisme de masse qu'Antigua, et dans sa position stratégique

pour visiter les villages indiens environnants, les volcans et les sources

chaudes.

• Escuintla,

sur la plaine côtière sud, est un centre agro-industriel majeur, notamment

dans la production de sucre, de bananes et de café. Grâce à sa proximité

avec le port de Puerto Quetzal et la capitale, elle joue un rôle clé

dans la logistique et l'exportation. Escuintla est également exposée

aux risques volcaniques et sismiques, mais sa position géographique stratégique

en fait un pivot de l'économie guatémaltèque.

• Cobán,

située dans le département d'Alta Verapaz, se signale par ses paysages

verdoyants, ses plantations de café, et sa culture q'eqchi' maya. Elle

est un centre régional du tourisme écologique, avec des sites renommés

comme Semuc Champey et les grottes de LanquĂn. Son climat humide, ses

traditions culturelles et son dynamisme agricole lui confèrent une importance

grandissante dans la région centrale du pays. |

•

Chiquimula

est une ville de l'est du Guatemala, proche de la frontière avec le Honduras.

Elle constitue un point de passage important pour le commerce transfrontalier

et joue un rôle régional en matière de services, de santé et d'éducation.

Elle est surnommée la Perla de Oriente et bénéficie d'un climat chaud

et sec. Elle est également un bastion de l'identité métisse et ladina

de l'est guatémaltèque.

• Huehuetenango,

proche de la frontière mexicaine, est une ville d'altitude caractérisée

par sa diversité ethnique, avec une forte population mam et d'autres groupes

mayas. C'est un carrefour stratégique pour le commerce régional et l'accès

aux marchés mexicains. La ville est également le siège de projets éducatifs

et agricoles, avec une croissance soutenue malgré les défis logistiques

imposés par le relief montagneux.

• Puerto Barrios

est le principal port caraïbe du pays, situé dans le département d'Izabal.

Il joue un rĂ´le majeur dans le commerce maritime et constitue un point

de contact avec la mer des Caraïbes. La ville est également connectée

Ă Livingston et au fleuve Dulce, ce qui en fait une Ă©tape touristique

importante. Sa population est fortement influencée par la culture afro-caribéenne

(Garifunas).

• Santa LucĂa

Cotzumalguapa est une ville importante dans le sud-ouest agricole du

pays. Elle est connue pour ses plantations de canne Ă sucre et ses sites

archéologiques précolombiens liés à la civilisation de Cotzumalguapa.

Bien que moins connue que d'autres villes, elle joue un rĂ´le significatif

dans l'Ă©conomie rurale du pays.

• Totonicapán

est une ville des hauts plateaux occidentaux, très enracinée dans la

culture k'iche'. Elle est un centre de production artisanale, de textiles

traditionnels, et elle est réputée pour sa forte organisation communautaire

indigène. Totonicapán symbolise la résistance culturelle et politique

maya contemporaine et maintient un lien Ă©troit avec ses traditions ancestrales.

• Jalapa,

dans la région sud-est, est une ville moyenne au climat tempéré et propice

Ă l'agriculture. Elle est connue pour sa production de lait, de fruits

et de légumes, ainsi que pour sa vie communautaire paisible. Bien qu'elle

ne soit pas un centre industriel majeur, Jalapa est vitale pour l'alimentation

de nombreuses régions du pays.

• Zacapa,

une ville située dans une vallée sèche de l'est, est réputée pour

sa production de rhum, son élevage de bétail et ses fruits tropicaux.

Sa position géographique lui donne un rôle dans la liaison entre la capitale

et le Honduras, en particulier via la route Atlantique. Elle incarne l'identité

culturelle de l'Oriente guatémaltèque.

• Flores

est une ville pittoresque, Ă l'extrĂŞme nord du Guatemala, qui sert

de porte d'entrée au majestueux site de Tikal. Sa particularité réside

dans le fait qu'elle est située en partie sur une petite île au milieu

du Lac Petén Itzá, reliée au continent par une courte chaussée. Flores

est une ville colorée avec des rues étroites et pentues, bordées d'hôtels,

de restaurants et de cafés touristiques. C'est principalement une base

pour les voyageurs se rendant aux ruines Maya de Tikal, l'un des sites

archéologiques les plus importants d'Amérique Centrale. L'atmosphère

sur l'île est très détendue et tropicale, contrastant avec l'agitation

de la capitale ou l'austérité relative des hautes terres. |

Groupes ethnolinguistiques.

On peut distinguer

principalement trois grands groupes, au sein desquels existent de nombreuses

subdivisions : les peuples autochtones (majoritairement Maya, mais aussi

Xinca), la population Ladino/Mestizo, et le groupe Garifuna. La population

autochtone représente une part très importante du total. Elle est estimée

à environ 40-50%, voire plus selon les sources et les critères de recensement.

L'histoire de la coexistence de ces divers groupes est marquée par des

inégalités, le racisme systémique et la marginalisation des peuples

autochtones et Garifuna.

Maya.

Loin de former une

entité monolithique, les populations Maya actuelles se répartissent en

de nombreux groupes distinctes, chacun possédant ses propres traditions,

coutumes et, élément central de leur identité, sa propre langue. Le

Guatemala reconnaît officiellement 22 langues

mayas différentes, ainsi que la langue achi (souvent considérée

comme très proche du K'iche'). Cette diversité linguistique est frappante

: on trouve des groupes comme les K'iche', historiquement l'un des plus

puissants Etats Maya, dont la langue est aujourd'hui parlée par plus d'un

million de personnes, principalement dans les départements du Quiché,

Sololá et Totonicapán. Les Q'eqchi' forment également un groupe très

nombreux et dont la langue est largement répandue dans le Petén, l'Izabal,

l'Alta Verapaz et certaines parties du Quiché. Parmi d'autres groupes

importants sont les Kaqchikel, présents dans les régions proches de la

capitale et autour du Lac Atitlán, les Mam dans l'ouest du pays (Huehuetenango

et San Marcos), les Tz'utujil autour du Lac Atitlán, ainsi que de nombreux

autres comme les Poqomchi', Ixil, Q'anjob'al, Chuj, Akatek, Jakaltek, etc.,

chacun avec sa zone géographique prédominante, ses variantes culturelles,

ses formes d'organisation sociale, et ses magnifiques trajes (vĂŞtements

traditionnels) souvent spécifiques à chaque village. Malgré cette diversité,

ces groupes partagent des éléments culturels communs, une profonde religiosité

liée à la nature et aux ancêtres, un artisanat riche (notamment le tissage),

et une histoire de résilience face aux siècles de marginalisation et

de discrimination depuis la conquĂŞte espagnole.

Xinca.

Parallèlement aux

peuples Maya, on trouve un autre groupe autochtone distinct : les Xinca.

Leur présence est concentrée dans le sud-est du pays. Linguistiquement,

ils sont totalement distincts des Maya. Leur langue appartient Ă une famille

linguistique isolée, aujourd'hui en danger critique d'extinction, bien

que des efforts soient faits pour la revitaliser. La culture xinca a été

fortement impactée par la ladinisation.

Ladino.

Le groupe démographique

majoritaire au Guatemala est la population Ladino, qui représente environ

50 à 60% de la population totale. Ce terme désigne généralement les

personnes de langue espagnole qui ne

s'identifient pas comme autochtones. Il englobe Ă la fois les personnes

métisses (descendants d'unions entre Espagnols et autochtones) et, dans

un sens culturel, les personnes d'ascendance principalement européenne

ou autre qui ont adopté la culture dominante hispanophone. Les Ladinos

sont présents dans tout le pays, majoritaires dans les zones urbaines

et les départements de l'est, mais également dans les zones rurales.

Historiquement, ils ont souvent détenu le pouvoir politique et économique

au Guatemala. Leur culture est un mélange d'influences espagnoles et autochtones,

mais centrée sur la langue et les traditions hispaniques. Il existe bien

sûr une grande diversité socio-économique et culturelle au sein même

de la population ladina.

Garifuna.

Enfin, un groupe

plus petit mais culturellement très actif est celui des Garifuna. Ils

résident principalement sur la côte caraïbe du Guatemala, notamment

dans la ville de Livingston. Les Garifuna sont les descendants de populations

africaines et d'indigènes Caraïbes et Arawak des Caraïbes, arrivés

au Guatemala au début du XIXe siècle.

Ilsparlent le garifuna (une langue arawak avec de fortes influences africaines),

et une culture distincte caractérisée par une musique (comme la punta),

des danses, une cuisine et des pratiques religieuses qui les différencient

clairement des populations Maya, Xinca ou Ladino.

-

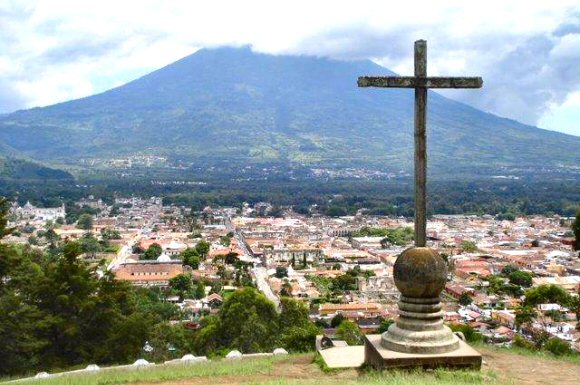

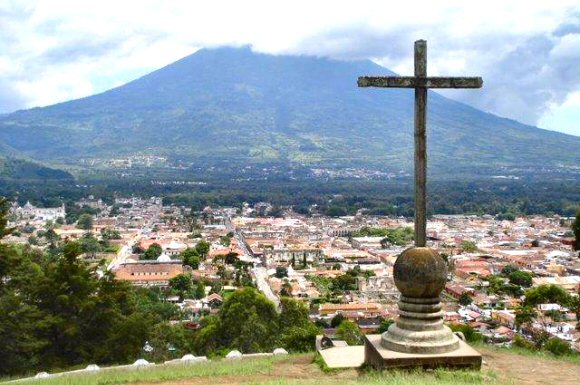

La

ville d'Antigua, Ă une heure de route de Guatemala City, sur les hautes

terres.

Au

fond, le volcan de Agua.

Culture.

Le pays, on l'a

dit, est majoritairement peuplé de deux grands groupes culturels : les

peuples autochtones, principalement d'ascendance maya (comprenant diverses

ethnies comme les K'iche', Kaqchikel, Mam, Q'eqchi', etc.), et les Ladinos,

terme désignant la population métisse ou hispanisée. Cette distinction

n'est pas seulement ethnique mais aussi culturelle, se manifestant dans

les langues parlées, les modes de vie, les croyances et les expressions

artistiques. Si l'espagnol est la langue officielle, plus d'une vingtaine

de langues mayas sont toujours vivantes et constituent un pilier essentiel

de l'identité de nombreuses communautés.

La religion occupe

une place centrale dans la vie guatémaltèque. Le catholicisme, introduit

par les Espagnols, est la religion dominante, mais il est généralement

teinté d'un syncrétisme fort avec les croyances et rituels mayas ancestraux.

On observe des pratiques oĂą les saints catholiques coexistent avec les

divinités et les forces de la nature vénérées traditionnellement. Les

cérémonies mayas traditionnelles continuent d'être pratiquées, habituellement

en parallèle des offices religieux. Parallèlement, le protestantisme

a connu une croissance rapide ces dernières décennies.

Les traditions rythment

la vie quotidienne et les célébrations. Les fêtes patronales dédiées

aux saints protecteurs des villes et villages sont l'occasion de grandes

festivités qui mêlent processions religieuses, musique, danse, feux d'artifice

et foires. La Semaine Sainte à Antigua Guatemala est particulièrement

célèbre pour ses tapis de fleurs et de sciure colorée éphémères et

ses processions solennelles. Les marchés (los mercados) ne sont

pas de simples lieux de commerce mais de véritables centres sociaux où

les gens se rencontrent, Ă©changent et maintiennent les liens sociaux.

L'artisanat est l'un

des piliers de la culture matérielle, mondialement reconnu pour sa qualité

et sa beauté. Les textiles mayas, notamment les huipiles (chemisiers

traditionnels portés par les femmes), sont célèbres pour leurs couleurs

vives, leurs motifs complexes et symboliques qui varient d'une région

et d'un groupe Ă l'autre. Chaque motif, chaque couleur peut raconter une

histoire, indiquer l'origine de la porteuse ou transmettre des messages.

La poterie, la sculpture sur bois, la vannerie, la fabrication de masques

rituels et le travail du jade sont d'autres formes d'artisanat importantes.

L'instrument de musique

national est la marimba, dont le son mélodieux accompagne fêtes,

célébrations et moments du quotidien. La musique traditionnelle maya

utilise des instruments comme la flûte, le tambour et la guitare. Les

genres modernes, comme la cumbia, la salsa, le merengue

et le rock, sont également très populaires.

La gastronomie guatémaltèque,

à base de maïs, d'haricots et de piments, intègre des influences précolombiennes

(comme les tamales, les différents recados ou sauces épaisses)

et espagnoles (l'utilisation de viandes, de riz, d'Ă©pices). Des plats

comme le pepián et les subaniks (ragoûts épicés) ou le

jocĂłn

(poulet en sauce verte) sont des exemples de cette cuisinel.

Economie.

L'Ă©conomie du Guatemala

est la plus importante d'Amérique Centrale en termes de produit intérieur

brut (PIB). Traditionnellement basée sur l'agriculture, elle a connu une

diversification notable au cours des dernières décennies, avec une part

croissante des services et de l'industrie. Cependant, l'agriculture reste

un secteur clé, et contribue de manière significative aux exportations

et Ă l'emploi, notamment en milieu rural. Les principaux produits agricoles

exportés sont le café, la canne à sucre, les bananes, le cardamome et

divers fruits et légumes. Ce secteur est vulnérable aux variations des

prix mondiaux des matières premières et aux conditions climatiques.

Le secteur industriel

s'est développé, en particulier dans le domaine de la fabrication légère,

notamment le textile et l'habillement, généralement dans le cadre de

maquiladoras

bénéficiant de l'accès préférentiel aux marchés, en particulier aux

États-Unis

grâce à l'accord de libre-échange CAFTA-DR (Accord de libre-échange

d'Amérique centrale-République dominicaine). D'autres industries concernent

la transformation des aliments, la fabrication de matériaux de construction

et l'assemblage de produits manufacturés.

Le secteur des services

est désormais le plus important contributeur au PIB guatémaltèque. Il

englobe le commerce, les transports, les communications, la finance, l'administration

publique et le tourisme. Le tourisme, en particulier, motivé par la richesse

culturelle (sites mayas comme Tikal) et les paysages naturels du pays,

représente une source importante de devises étrangères. Un moteur économique

essentiel et une source de revenus vitale pour de nombreuses familles guatémaltèques

sont les envois de fonds (remesas) des émigrés, principalement

établis aux États-Unis. Ces transferts constituent une part significative

du PIB et un soutien majeur à la consommation privée. Ils joue un rôle

important dans la balance des paiements et la résilience de l'économie

face aux chocs externes.

L'économie guatémaltèque

est relativement ouverte et fortement intégrée dans les échanges régionaux

et internationaux. Ses principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis,

les pays d'Amérique Centrale et le Mexique.

Les exportations sont dominées par les produits agricoles et les textiles,

tandis que les importations comprennent principalement des biens d'Ă©quipement,

des matières premières, des carburants et des biens de consommation.

Le pays a généralement

maintenu une stabilité relative au cours des dernières années, avec

une inflation modérée et une monnaie (le quetzal) qui a montré une stabilité

appréciable. La politique monétaire est gérée par la Banque du Guatemala

(Banco de Guatemala) avec un objectif de stabilité des prix. Cependant,

la politique budgétaire est contrainte par une base fiscale relativement

faible, qui limite la capacité du gouvernement à investir massivement

dans les infrastructures, l'éducation, la santé et les programmes sociaux.

La dette publique est gérée, mais l'espace budgétaire pour des dépenses

de développement ou de relance est limité.

Malgré une croissance

économique souvent positive, le Guatemala est confronté à des défis

structurels majeurs. Le taux de pauvreté est élevé, particulièrement

dans les zones rurales et parmi les populations autochtones, et l'inégalité

de revenus est l'une des plus marquées d'Amérique Latine. Le secteur

informel représente une large part de l'emploi, et offre peu de sécurité

sociale et de droits aux travailleurs. D'autres défis sont la vulnérabilité

aux catastrophes naturelles (ouragans, tremblements de terre), des problèmes

persistants de gouvernance, la corruption, l'insécurité et un environnement

des affaires qui, bien qu'en amélioration, peut encore être entravé

par des facteurs institutionnels et bureaucratiques. Ces éléments freinent

l'investissement privé et la capacité du pays à réaliser son plein

potentiel économique et social. La dépendance aux envois de fonds et

aux exportations de quelques produits rend Ă©galement l'Ă©conomie sensible

aux conditions économiques externes, notamment aux États-Unis. |

|