|

Préhistoire

et protohistoire de la Grande-Bretagne.

Les premiers habitants

de la Grande-Bretagne étaient des chasseurs-cueilleurs. Les vestiges

archéologiques incluent des outils en pierre et des restes d'animaux

chassés. Pendant les périodes glaciaires, la Grande-Bretagne

était parfois reliée au continent européen par des

terres émergées, permettant la migration des humains et des

autres animaux. Après la dernière période glaciaire,

la Grande-Bretagne devient une île distincte en raison de l'élévation

du niveau de la mer. Les habitants continuent à mener une vie de

chasseurs-cueilleurs, avec une utilisation accrue d'outils en pierre plus

sophistiqués.

L'agriculture est

introduite au Néolithique (4000 à 2500 avant notre ère)

: les populations commencent à cultiver des céréales

et à élever du bétail. Les premières communautés

sédentaires et les premiers villages font leur apparition. C'est

à cette époque que sont construits les monuments mégalithiques

tels que Stonehenge et les cercles de pierres d'Avebury.

L'introduction de

la métallurgie du bronze pour la fabrication d'outils et d'armes

marque le début de l'âge de bronze (vers 2500 av. JC) . Des

structures sociales plus complexes émergent et de réseaux

commerciaux se développent. On construit des tumulus (tombes

en monticule) et de grands villages fortifiés.

Vers 800, l'introduction

du fer (âge du fer) permet la fabrication d'armes et d'outils plus

durables et efficaces. Les Celtes, une famille

de tribus indo-européennes, arrivent en Grande-Bretagne. Les Celtes

(Britanni, puis Britones) vont avoir une influence déterminante

sur la Grande-Bretagne avant l'arrivée des Romains.

Ils se sont installés en plusieurs vagues, apportant avec eux leur

culture, leur artisanat, leurs langues, leurs structures sociales et leurs

traditions religieuses. Les druides, une classe sacerdotale celte, jouent

un rôle central dans la vie religieuse et juridique des tribus. Les

habitants de la Grande-Bretagne y ont à cette époque des

échanges commerciaux et culturels réguliers avec le continent,

en particulier avec les populations celtiques de la Gaule (actuelle France),

avec lesquelles ils partageaient beaucoup de traits culturels.

Britannia major.

En 55 et 54 avant

notre ère, Jules César mène

deux expéditions dans cette île, que les Romains considéraient

comme un nouveau monde. Mais ces campagnes n'aboutissent pas à une

occupation durable. On a, d'ailleurs, dans un vers de Lucain,

l'aveu que César échoua dans ces deux expéditions

:

Territa quaesitis

ostendit terga Britannis.

La conquête

de la Bretagne ,

recommencée par les Romains sous l'empereur Claude,

en 43 de notre ère, fut favorisée, nous apprend Tacite,

par le défaut d'union entre les différents peuples bretons.

Ce fut Agricola qui, de l'an 78 à l'an

85, porta la puissance romaine ,

recommencée par les Romains sous l'empereur Claude,

en 43 de notre ère, fut favorisée, nous apprend Tacite,

par le défaut d'union entre les différents peuples bretons.

Ce fut Agricola qui, de l'an 78 à l'an

85, porta la puissance romaine en Bretagne à son plus haut point. Hadrien

opposa aux incursions des Calédoniens (

en Bretagne à son plus haut point. Hadrien

opposa aux incursions des Calédoniens ( l'Histoire

de l'Écosse l'Histoire

de l'Écosse )

un rempart de terre avec un fossé qui s'étendait à

travers toute l'île ( )

un rempart de terre avec un fossé qui s'étendait à

travers toute l'île ( Le Mur

d'Hadrien Le Mur

d'Hadrien ).

Un nouveau vallum, à l'imitation de celui d'Hadrien, fut

construit sous Antonin ( ).

Un nouveau vallum, à l'imitation de celui d'Hadrien, fut

construit sous Antonin ( Le

Mur d'Antonin Le

Mur d'Antonin ).

A cette fortification insuffisante Sévère

substitua une muraille en pierre, dont les restes attestent encore la solide

construction. La Bretagne forma, dans l'empire romain, un diocèse

de la préfecture des Gaules ).

A cette fortification insuffisante Sévère

substitua une muraille en pierre, dont les restes attestent encore la solide

construction. La Bretagne forma, dans l'empire romain, un diocèse

de la préfecture des Gaules ,

subdivisé en 6 provinces : La B. I et. la B. II, la Grande Césarienne ,

subdivisé en 6 provinces : La B. I et. la B. II, la Grande Césarienne ,

la Flavie Césarienne ,

la Flavie Césarienne ,

la Valentie et la Vespasienne, que les Romains possédèrent

pendant si peu de temps, que les historiens anciens n'en font guère

mention. Tertullien nous apprend que le christianisme ,

la Valentie et la Vespasienne, que les Romains possédèrent

pendant si peu de temps, que les historiens anciens n'en font guère

mention. Tertullien nous apprend que le christianisme pénétra en Bretagne dès le IIe

siècle

de J. C.

pénétra en Bretagne dès le IIe

siècle

de J. C.

Le Haut Moyen

âge.

Les Romains

étaient restés en Angleterre 400 ans environ. En 420, l'invasion

des Goths en Italie les força à abandonner complètement leur conquête

et les tribus bretonnes recouvrèrent leur complète indépendance.

les força à abandonner complètement leur conquête

et les tribus bretonnes recouvrèrent leur complète indépendance.

Anglo-saxons

et Normands.

Ces tribus étaient

séparées en deux confédérations : celle des

Logriens à l'Est et celle des Cambriens à l'Ouest. La première,

pour triompher de la seconde, appela dans l'île des auxiliaires étrangers.

De 449à 536, des pirates germains établis sur les rivages

de la mer du Nord et de la Baltique, Jutes,

Saxons,

Angles,

vinrent à plusieurs reprises débarquer en Angleterre et finirent

par se rendre maîtres de la plus grande partie du pays, refoulant

dans les montagnes de la Cambrie (pays de Galles )

ceux des Celtes qui ne voulaient pas se soumettre au joug étranger. )

ceux des Celtes qui ne voulaient pas se soumettre au joug étranger.

Les vainqueurs, tous

confondus ensemble dans l'histoire sous le nom d'Anglo-Saxons, fondèrent

sept petits royaumes, connus sous le nom général d'Heptarchie (Saxons : Kent

(Saxons : Kent ,

Sussex, Essex ,

Sussex, Essex et Wessex; Angles : East Anglia, Mercia

et Wessex; Angles : East Anglia, Mercia et Northumbria

et Northumbria ).

Vers 827-829,

Egbert, roi du Wessex, allait réunir

en un seul tous les royaumes de l'Heptarchie et recevoir le premier le

titre de roi d'Angleterre (roi de

la terre des Angles). Ils avaient été convertis au christianisme ).

Vers 827-829,

Egbert, roi du Wessex, allait réunir

en un seul tous les royaumes de l'Heptarchie et recevoir le premier le

titre de roi d'Angleterre (roi de

la terre des Angles). Ils avaient été convertis au christianisme vers 596 par le moine Augustin. En attendant, à partir de 787, de

nouveaux envahisseurs, les pirates danois ou Vikings,

opérant sur la côte Est une série de descentes, parvinrent

plusieurs fois à asservir les Anglo-Saxons. Une grande partie du

territoire tomba ainsi entre les mains de nouveaux envahisseurs, qui firent

une guerre incessante au roi Alfred. Une

dynastie danoise s'installa même en Angleterre, au commencement du

XIe siècle. L'excès des maux

qu'ils souffraient poussa ces derniers à se soulever. Après

la mort de Knut,

Edouard

le Confesseur parvint (1042 - 1046) à restaurer la dynastie

Saxonne; il laissa la couronne à Harold II, également d'origine

saxonne.

vers 596 par le moine Augustin. En attendant, à partir de 787, de

nouveaux envahisseurs, les pirates danois ou Vikings,

opérant sur la côte Est une série de descentes, parvinrent

plusieurs fois à asservir les Anglo-Saxons. Une grande partie du

territoire tomba ainsi entre les mains de nouveaux envahisseurs, qui firent

une guerre incessante au roi Alfred. Une

dynastie danoise s'installa même en Angleterre, au commencement du

XIe siècle. L'excès des maux

qu'ils souffraient poussa ces derniers à se soulever. Après

la mort de Knut,

Edouard

le Confesseur parvint (1042 - 1046) à restaurer la dynastie

Saxonne; il laissa la couronne à Harold II, également d'origine

saxonne.

Les Anglo-Saxons,

ayant rétabli leurs rois nationaux, se croyaient à l'abri

de tout danger extérieur quand Guillaume

le Conquérant, duc de Normandie ,

vint avec sa flotte portant une puissante armée attaquer l'Angleterre.

La seule bataille d'Hastings (14 octobre

1066) soumit tout le pays à Guillaume. Proclamé roi, il organisa

immédiatement le système féodal dans ses nouvelles

possessions. Lui et ses barons traitèrent les Anglo-Saxons en peuple

conquis, mais surent étouffer toute entreprise de rébellion. ,

vint avec sa flotte portant une puissante armée attaquer l'Angleterre.

La seule bataille d'Hastings (14 octobre

1066) soumit tout le pays à Guillaume. Proclamé roi, il organisa

immédiatement le système féodal dans ses nouvelles

possessions. Lui et ses barons traitèrent les Anglo-Saxons en peuple

conquis, mais surent étouffer toute entreprise de rébellion.

-

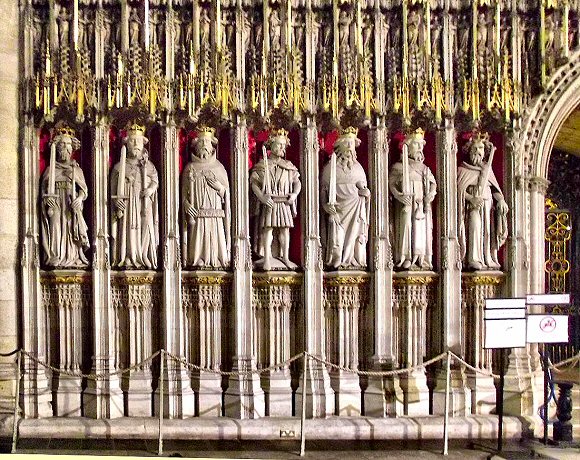

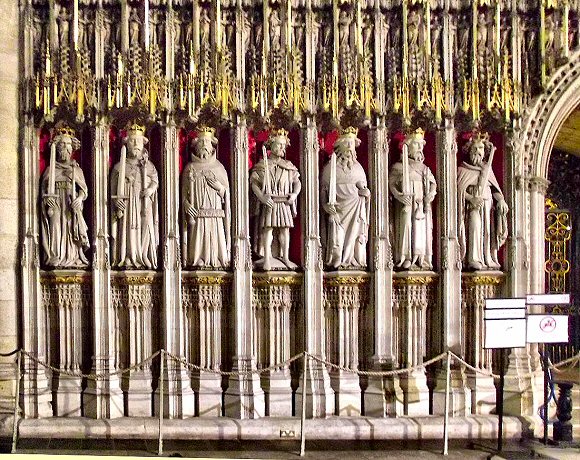

Sculptures

de rois d'Angleterre (de Guillaume le Conquérant à Henri

VI),

dans

le choeur de la cathédrale de York.

A dater de cet événement

mémorable, l'histoire de l'Angleterre est souvent intimement mêlée

à celle de la France ,

surtout pendant la guerre de Cent ans ,

surtout pendant la guerre de Cent ans qui faillit anéantir la nationalité française. Mais

c'est déjà le cas, quand une dynastie d'origine Angevine,

les Plantagenêts accède au trône

d'Angleterre en 1154, avec Henri II.

qui faillit anéantir la nationalité française. Mais

c'est déjà le cas, quand une dynastie d'origine Angevine,

les Plantagenêts accède au trône

d'Angleterre en 1154, avec Henri II.

Les Plantagenêt

et les Tudor (XIIe s. - XVIe

s.).

Les

Plantagenêt (XIIe

- XVe s.).

Des événements

d'une grande importance se sont accomplis sous la dynastie des Plantagenêt.

L'Anjou ,

la Touraine ,

la Touraine ,

le Poitou ,

le Poitou ,

la Saintonge ,

la Saintonge ,

l'Auvergne ,

l'Auvergne ,

le Périgord ,

le Périgord ,

le Limousin ,

le Limousin ,

l'Angoumois ,

l'Angoumois et la Guienne

et la Guienne furent unis à l'Angleterre par l'avènement au trône

du chef de cette dynastie en 1154.

L'Irlande

furent unis à l'Angleterre par l'avènement au trône

du chef de cette dynastie en 1154.

L'Irlande fut conquise par ce même prince en 1171.

L'Angleterre perdit ensuite la Normandie

fut conquise par ce même prince en 1171.

L'Angleterre perdit ensuite la Normandie ,

le Maine ,

le Maine ,

l'Anjou ,

l'Anjou ,

la Touraine et l'Aquitaine ,

la Touraine et l'Aquitaine ,

qui furent confisqués sur Jean

Sans Terre par Philippe

Auguste; la Grande charte

(Magna Carta) fondement des libertés anglaises, fut imposée

par les barons à ce même Jean-sans-Terre en 1215;

le Limousin, le Périgord, le Quercy ,

qui furent confisqués sur Jean

Sans Terre par Philippe

Auguste; la Grande charte

(Magna Carta) fondement des libertés anglaises, fut imposée

par les barons à ce même Jean-sans-Terre en 1215;

le Limousin, le Périgord, le Quercy et l'Aquitaine furent rendus à Henri

III par saint Louis, et les députés

des villes et des bourgs, représentants des Communes, furent appelés

à siéger dans le Parlement avec les lords spirituels et temporels

et les représentants des comtés, lors de la révolte

de Simon de Montfort,

comte de Leicester, contre Henri III, en 1265.

La principauté de Galles

et l'Aquitaine furent rendus à Henri

III par saint Louis, et les députés

des villes et des bourgs, représentants des Communes, furent appelés

à siéger dans le Parlement avec les lords spirituels et temporels

et les représentants des comtés, lors de la révolte

de Simon de Montfort,

comte de Leicester, contre Henri III, en 1265.

La principauté de Galles fut réunie à la couronne en 1285

par Edouard Ier,

qui soumit aussi passagèrement I'Écosse

fut réunie à la couronne en 1285

par Edouard Ier,

qui soumit aussi passagèrement I'Écosse . .

-

Le

château de Carnarvon où naquit le roi Edouard II.

Édouard

III, par sa prétention à la couronne de France, suscita

une guerre avec cette nation qui dura plus de cent ans, 1339-1453 ( La

Guerre de Cent Ans La

Guerre de Cent Ans ).

Henri

IV, fils du duc de Lancastre, quatrième fils d'Édouard

III, usurpa la couronne en 1399, au préjudice des héritiers

du duc de Clarence, troisième fils de ce même roi, et sema

le germe de la guerre civile entre les maisons de Lancastre et d'York.

Cette guerre, dite des Deux-Roses, éclata sous Henri

VI en 1450, et se termina par la mort de Richard

III, dernier roi de la dynastie de Plantagenet,

tué à la bataille de Bosworth ).

Henri

IV, fils du duc de Lancastre, quatrième fils d'Édouard

III, usurpa la couronne en 1399, au préjudice des héritiers

du duc de Clarence, troisième fils de ce même roi, et sema

le germe de la guerre civile entre les maisons de Lancastre et d'York.

Cette guerre, dite des Deux-Roses, éclata sous Henri

VI en 1450, et se termina par la mort de Richard

III, dernier roi de la dynastie de Plantagenet,

tué à la bataille de Bosworth ,

en 1485, et par l'avènement au trône de la maison

de Tudor. ,

en 1485, et par l'avènement au trône de la maison

de Tudor.

Les

Tudor (XVIe s.).

Henri

VIII, second roi de la dynastie des Tudor,

se rendit célèbre par la dissolution de ses moeurs et sa

cruauté. Il s'arrogea, en 1534, la suprématie religieuse

dans ses États, et fut l'auteur du schisme qui fut bientôt

considéré par la Papauté comme une hérésie

( Anglicanisme Anglicanisme ).

La suppression des monastères par

Henri VIII accrut tellement la misère, qu'il fallut dès le

règne de son successeur instituer la taxe des pauvres, en 1552.

La reine Marie (Mary) Tudor rétablit

la religion catholique ).

La suppression des monastères par

Henri VIII accrut tellement la misère, qu'il fallut dès le

règne de son successeur instituer la taxe des pauvres, en 1552.

La reine Marie (Mary) Tudor rétablit

la religion catholique et réunit l'Angleterre à l'Église romaine

et réunit l'Angleterre à l'Église romaine en 1551. Mais Élisabeth Ire

fit retourner le pays dans l'anglicanisme. En 1562, elle imposa à

ses sujets les 39 articles du symbole anglican. Le règne d'Elisabeth

marque l'apogée du pouvoir royal; l'Angleterre s'éleva alors

au rang des premières nations de l'Europe

en 1551. Mais Élisabeth Ire

fit retourner le pays dans l'anglicanisme. En 1562, elle imposa à

ses sujets les 39 articles du symbole anglican. Le règne d'Elisabeth

marque l'apogée du pouvoir royal; l'Angleterre s'éleva alors

au rang des premières nations de l'Europe .

Elle respecta d'ailleurs les formes parlementaires et se signala par sa

lutte contre l'Espagne .

Elle respecta d'ailleurs les formes parlementaires et se signala par sa

lutte contre l'Espagne ,

en protégeant les réformés des Pays-Bas ,

en protégeant les réformés des Pays-Bas et de France

et de France ,

les expéditions coloniales; enfin, par la soumission violente de

l'Irlande ,

les expéditions coloniales; enfin, par la soumission violente de

l'Irlande catholique (1602). Avec Elisabeth Ire finit

en 1603 la dynastie de Tudor, à laquelle succéda celle de

Stuart

(Stewart), dans la personne de Jacques VI, roi d'Écosse

catholique (1602). Avec Elisabeth Ire finit

en 1603 la dynastie de Tudor, à laquelle succéda celle de

Stuart

(Stewart), dans la personne de Jacques VI, roi d'Écosse . .

-

Les

armes britanniques.

Les Stuart (XVIIe

s.).

Le fils de Marie

Stuart, Jacques VI d'Écosse ,

fut proclamé roi d'Angleterre sous le nom

de

Jacques Ier.

Bien que l'Écosse conservât son titre particulier de royaume,

ses lois et son parlement, il fit en sa personne l'union matérielle

de la Grande-Bretagne. Attaché à l'épiscopat, à

la prérogative royale, il fut méprisé pour sa faiblesse

dans la guerre de Trente Ans, et le

parlement reprit de l'influence. Son fils, Charles

Ier(1625-1649), impopulaire par son

mariage avec Henriette de France, par son échec devant La

Rochelle, obligé un instant de reconnaître les droits

des communes (Pétition des droits, 1628), chercha avec Strafford

à prélever des impôts non votés; avec l'archevêque

Laud, à établir l'unité religieuse. Il causa ainsi

le soulèvement de l'Écosse covenantaire (1639). Celui de

l'Irlande ,

fut proclamé roi d'Angleterre sous le nom

de

Jacques Ier.

Bien que l'Écosse conservât son titre particulier de royaume,

ses lois et son parlement, il fit en sa personne l'union matérielle

de la Grande-Bretagne. Attaché à l'épiscopat, à

la prérogative royale, il fut méprisé pour sa faiblesse

dans la guerre de Trente Ans, et le

parlement reprit de l'influence. Son fils, Charles

Ier(1625-1649), impopulaire par son

mariage avec Henriette de France, par son échec devant La

Rochelle, obligé un instant de reconnaître les droits

des communes (Pétition des droits, 1628), chercha avec Strafford

à prélever des impôts non votés; avec l'archevêque

Laud, à établir l'unité religieuse. Il causa ainsi

le soulèvement de l'Écosse covenantaire (1639). Celui de

l'Irlande ,

en faveur du catholicisme ,

en faveur du catholicisme (1641), exaspéra le Parlement. La guerre civile (1642-1650) suivit

l'exécution de Strafford et coûta la vie au roi (1649).

(1641), exaspéra le Parlement. La guerre civile (1642-1650) suivit

l'exécution de Strafford et coûta la vie au roi (1649).

La révolution

était plus religieuse que politique : le Long Parlement, réduit

à la Chambre des communes, qui avait supprimé celle des lords,

fut chassé par Oliver Cromwell,

qui s'empara du pouvoir en 1653 sous le titre de Protecteur. Mais

pas plus que la république presbytérienne (1649-1653) à

laquelle elle succédait, la dictature

militaire de Cromwell (1653-1658) ne put se maintenir. Son fils, reconnu

son successeur après sa mort, se laissa déposer en 1659,

et permit la restauration des Stuarts. Charles

II, fils de Charles Ier

fut proclamé roi en 1660. Il dut reprendre la lutte contre les catholiques

et compter avec les whigs ( = libéraux du Parlement), opposés

aux tories ( = conservateurs) ( Tories

et Whigs). Les intrigues du roi avec la France Tories

et Whigs). Les intrigues du roi avec la France le rendirent impopulaire à la fin de son règne. Jacques

II, frère et successeur, en 1685, de Charles Il, qui avait abjuré

l'anglicanisme

le rendirent impopulaire à la fin de son règne. Jacques

II, frère et successeur, en 1685, de Charles Il, qui avait abjuré

l'anglicanisme ,

échoua dans la tentative de rétablir le catholicisme ,

échoua dans la tentative de rétablir le catholicisme .

Son gendre, Guillaume d'Orange,

stathouder de Hollande, se servit contre

lui du mécontentement des Anglicans, et le détrôna

en 1688. Jacques II s'enfuit et trouva refuge auprès de Louis

XIV. .

Son gendre, Guillaume d'Orange,

stathouder de Hollande, se servit contre

lui du mécontentement des Anglicans, et le détrôna

en 1688. Jacques II s'enfuit et trouva refuge auprès de Louis

XIV.

Une Convention assemblée

en 1689 décerna la couronne à Guillaume d'Orange (qui règnera

sous le nom de Guillaume III)

et à son épouse Marie II Stuart,

fille aînée de Jacques II, à l'exclusion de Jacques,

fils de Jacques II. Faite par les

whigs

la révolution anglaise, dite de 1688, abaissa la royauté;

et fonda la monarchie aristocratique, dans laquelle le souverain et les

deux chambres des lords et des communes ne forment qu'un seul pouvoir.

Vainqueur des catholiques d'Irlande ,

d'un soulèvement de l'Ecosse ,

d'un soulèvement de l'Ecosse (1689-1699), Guillaume (William) III tint tête à la France

(1689-1699), Guillaume (William) III tint tête à la France pendant la guerre de succession palatine (1689-1697), fut reconnu par Louis

XIV à Ryswick (1697), prit en 1701 la tête de la coalition

contre la France, et assura la couronne à sa belle-soeur Anne

Stuart (1702-1714), et, après elle, à Georges de Hanovre

pendant la guerre de succession palatine (1689-1697), fut reconnu par Louis

XIV à Ryswick (1697), prit en 1701 la tête de la coalition

contre la France, et assura la couronne à sa belle-soeur Anne

Stuart (1702-1714), et, après elle, à Georges de Hanovre ,

descendant d'une fille de Jacques Ier.

La reine Anne réunit l'Écosse ,

descendant d'une fille de Jacques Ier.

La reine Anne réunit l'Écosse à

l'Angleterre en 1707, et fondit les parlements des deux royaumes en un

seul. Sous son règne, les whigs dirigèrent la coalition

contre la France; les tories conclurent l'avantageux traité

d'Utrecht à

l'Angleterre en 1707, et fondit les parlements des deux royaumes en un

seul. Sous son règne, les whigs dirigèrent la coalition

contre la France; les tories conclurent l'avantageux traité

d'Utrecht ,

mais ne purent empêcher la succession de rester dans la dynastie

protestante ,

mais ne purent empêcher la succession de rester dans la dynastie

protestante . .

Au temps de la

Maison de Hanovre (XVIIIe et XIXe

siècles).

Avec la mort d'Anne

s'était éteinte la maison régnante des Stuart.

L'avènement de la maison protestante de Brunswick-Lunebourg, dite

de Hanovre ,

en 1714, dans la personne de Georges ler,

à l'exclusion du prétendant catholique Jacques III, fut le

complément de la révolution de 1688. Georges Ier

(1714-1727) et son successeur, Georges

Il (1727-1760) laissèrent le pouvoir aux whigs. A cette

époque commence, pour la Grande-Bretagne, un grand mouvement colonial

et intellectuel. Le ministère Walpole,

pacifique et attaché à l'alliance française, tomba

en 1742. Le nouveau ministère whig prit parti contre la France ,

en 1714, dans la personne de Georges ler,

à l'exclusion du prétendant catholique Jacques III, fut le

complément de la révolution de 1688. Georges Ier

(1714-1727) et son successeur, Georges

Il (1727-1760) laissèrent le pouvoir aux whigs. A cette

époque commence, pour la Grande-Bretagne, un grand mouvement colonial

et intellectuel. Le ministère Walpole,

pacifique et attaché à l'alliance française, tomba

en 1742. Le nouveau ministère whig prit parti contre la France dans la guerre de succession d'Autriche

dans la guerre de succession d'Autriche (1740-1748). Les Anglais furent battus aux Pays-Bas et en Inde

(1740-1748). Les Anglais furent battus aux Pays-Bas et en Inde ,

mais ils obtinrent en 1754 de la France le renvoi de Dupleix,

et la guerre coloniale recommença en 1755 : au traité de

Paris

(1763), la France, vaincue, abandonna le Canada ,

mais ils obtinrent en 1754 de la France le renvoi de Dupleix,

et la guerre coloniale recommença en 1755 : au traité de

Paris

(1763), la France, vaincue, abandonna le Canada et ses prétentions sur le Deccan.

et ses prétentions sur le Deccan.

L'avènement

de Georges III (1760-1820) donna

le pouvoir aux tories. L'énergie sans scrupules de Clive (1757-1773),

de Warren Hastings (1773 -1785), continua la

politique de Pitt en Inde .

Le soulèvement des colonies d'Amérique .

Le soulèvement des colonies d'Amérique ,

en 1775, fut marquée par l'intervention de la France ,

en 1775, fut marquée par l'intervention de la France et la formation de la ligue des neutres (1779). L'Angleterre sera forcée

de reconnaître l'indépendance des États-Unis

et la formation de la ligue des neutres (1779). L'Angleterre sera forcée

de reconnaître l'indépendance des États-Unis ,

en 1783. En même temps se produisaient des difficultés parlementaires

et religieuses, et l'agitation irlandaise entraînait la formation

d'un parlement séparé à Dublin

(1782). Ce fut dans ces conditions que le second Pitt, tory modéré,

prit le pouvoir (1783). Il augmenta la force du royaume en réunissant,

en 1800, le parlement d'Irlande ,

en 1783. En même temps se produisaient des difficultés parlementaires

et religieuses, et l'agitation irlandaise entraînait la formation

d'un parlement séparé à Dublin

(1782). Ce fut dans ces conditions que le second Pitt, tory modéré,

prit le pouvoir (1783). Il augmenta la force du royaume en réunissant,

en 1800, le parlement d'Irlande à celui d'Angleterre. On parla désormais de Royaume Uni

de la Grande-Bretagne et Irlande, et on commença aussi à

parler d'Empire britannique.

à celui d'Angleterre. On parla désormais de Royaume Uni

de la Grande-Bretagne et Irlande, et on commença aussi à

parler d'Empire britannique.

Ennemi implacable

de la France ,

pendant la période révolutionnaire, Pitt

en profita aussi pour acquérir quelques-unes de ses colonies. En

1801, les troupes anglaises chassèrent les Français d'Egypte ,

pendant la période révolutionnaire, Pitt

en profita aussi pour acquérir quelques-unes de ses colonies. En

1801, les troupes anglaises chassèrent les Français d'Egypte .

Le ministère Pitt s'unit à la Prusse .

Le ministère Pitt s'unit à la Prusse (

( L'histoire de l'Allemagne L'histoire de l'Allemagne )

et à l'Autriche )

et à l'Autriche contre Napoléon; pendant la cinquième

coalition, Nelson fut vainqueur à Trafalgar

contre Napoléon; pendant la cinquième

coalition, Nelson fut vainqueur à Trafalgar (1805). Après la mort de Pitt, le blocus maritime des côtes

européennes fut établi. Après une série d'échecs

dans les campagnes de l'Empire,

Wellington

remporta quelques victoires dans la guerre d'Espagne

(1805). Après la mort de Pitt, le blocus maritime des côtes

européennes fut établi. Après une série d'échecs

dans les campagnes de l'Empire,

Wellington

remporta quelques victoires dans la guerre d'Espagne (1808-1814). Les maux de la guerre se faisaient cruellement sentir à

la Grande-Bretagne, sous le gouvernement méprisé du régent,

fils de George III, alors aveugle

et aliéné. La Grande-Bretagne, cependant, après la

victoire de Waterloo (1815), gagna des colonies

au Congrès de Vienne, mais elle

avait une dette de 5 milliards.

(1808-1814). Les maux de la guerre se faisaient cruellement sentir à

la Grande-Bretagne, sous le gouvernement méprisé du régent,

fils de George III, alors aveugle

et aliéné. La Grande-Bretagne, cependant, après la

victoire de Waterloo (1815), gagna des colonies

au Congrès de Vienne, mais elle

avait une dette de 5 milliards.

Dès 1816,

la misère augmentant par suite des exigences de la douane, des manifestations

se produisirent en faveur du suffrage universel. L'avènement de

George

IV (1820-1830), l'arrivée au pouvoir des tories, la diminution

des droits sur les blés marquèrent les débuts du règne.

Enfin, devant l'organisation des catholiques d'Irlande créée par O'Connell, Wellington,

ministre, leur accorda la liberté politique en supprimant le test

(1828); le bill d'émancipation des

catholiques, en 1829, signifia la répudiation de la politique oppressive

de l'Angleterre, depuis Henri VIII. Sous

Guillaume

(William) IV (1830-1837), le whig Russel fit voter (1832) la

première réforme électorale (500 000 nouveaux électeurs).

La suppression de l'esclavage dans les colonies,

des lois protectrices des mineurs, les progrès vers le libre-échange,

telle fut l'oeuvre des whigs.

créée par O'Connell, Wellington,

ministre, leur accorda la liberté politique en supprimant le test

(1828); le bill d'émancipation des

catholiques, en 1829, signifia la répudiation de la politique oppressive

de l'Angleterre, depuis Henri VIII. Sous

Guillaume

(William) IV (1830-1837), le whig Russel fit voter (1832) la

première réforme électorale (500 000 nouveaux électeurs).

La suppression de l'esclavage dans les colonies,

des lois protectrices des mineurs, les progrès vers le libre-échange,

telle fut l'oeuvre des whigs.

L'Angleterre

victorienne.

En 1837, commence

le long règne de Victoria (1837-1901),

nièce de Guillaume IV, qui

épousa Albert de Saxe-Cobourg (1840).

La Grande-Bretagne combattit avec Palmerston

l'influence de la France en Orient (1840-1841). Le tory Robert Peel

accorda de nouveaux avantages aux catholiques

et émancipa les

juifs

en Orient (1840-1841). Le tory Robert Peel

accorda de nouveaux avantages aux catholiques

et émancipa les

juifs (1845). Un nouveau ministère

whig vit l'Irlande

(1845). Un nouveau ministère

whig vit l'Irlande dépeuplée par la famine et l'émigration, et tomba

pour avoir approuvé le coup d'Etat du 2-Décembre en France

(1851); mais, après un ministère

tory, les whigs,

revenus au pouvoir, conclurent en 1853 avec la France une alliance

qui eut pour résultats la prise de Sébastopol,

la destruction de la marine de la Russie

dépeuplée par la famine et l'émigration, et tomba

pour avoir approuvé le coup d'Etat du 2-Décembre en France

(1851); mais, après un ministère

tory, les whigs,

revenus au pouvoir, conclurent en 1853 avec la France une alliance

qui eut pour résultats la prise de Sébastopol,

la destruction de la marine de la Russie dans la mer Noire (

dans la mer Noire ( La Guerre de Crimée La Guerre de Crimée ,

1854-1855). La Grande-Bretagne intervint en Perse ,

1854-1855). La Grande-Bretagne intervint en Perse ,

en Chine ,

en Chine et au Japon

et au Japon (1856-1857), et enleva, après l'insurrection du Bengale

(1856-1857), et enleva, après l'insurrection du Bengale ,

l'administration de l'Inde ,

l'administration de l'Inde à la Compagnie. Un nouveau ministère tory ne put durer.

Le ministère Palmerston, qui lui succéda, signa avec la France

un traité de commerce (1860), et ouvrit, par le traité de

Pékin,

les principaux ports aux Européens. La même année,

la Grande-Bretagne, l'Espagne

à la Compagnie. Un nouveau ministère tory ne put durer.

Le ministère Palmerston, qui lui succéda, signa avec la France

un traité de commerce (1860), et ouvrit, par le traité de

Pékin,

les principaux ports aux Européens. La même année,

la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France, par une convention signée à Londres,

résolurent d'intervenir au Mexique

et la France, par une convention signée à Londres,

résolurent d'intervenir au Mexique ;

mais, dès le début de l'expédition, la Grande-Bretagne

et l'Espagne se retirèrent, et la France resta seule engagée. ;

mais, dès le début de l'expédition, la Grande-Bretagne

et l'Espagne se retirèrent, et la France resta seule engagée.

En 1867, un ministère

tory

revint au pouvoir (Derby-Disraeli)

et fit voter une réforme électorale (1 million de nouveaux

électeurs). Un ministère Gladstone

(1868) désappropria l'Eglise anglicane en Irlande

en Irlande ,

chercha à protéger les fermiers irlandais contre les «

évictions » injustifiées, mais refusa d'intervenir

dans la guerre franco-allemande (1870-1871). En 1874, un nouveau ministère

tory

(Disraeli) s'empara du canal de Suez ,

chercha à protéger les fermiers irlandais contre les «

évictions » injustifiées, mais refusa d'intervenir

dans la guerre franco-allemande (1870-1871). En 1874, un nouveau ministère

tory

(Disraeli) s'empara du canal de Suez en achetant les actions du khédive Ismaïl (1875) (

en achetant les actions du khédive Ismaïl (1875) ( L'Egypte

des vice-rois L'Egypte

des vice-rois ),

et fit prendre à la reine Victoria le

titre d'« impératrice des Indes » (1876), combattit

la politique russe au congrès de Berlin

(1878), acquit Chypre ),

et fit prendre à la reine Victoria le

titre d'« impératrice des Indes » (1876), combattit

la politique russe au congrès de Berlin

(1878), acquit Chypre  (1879), plaça l'Afghanistan

(1879), plaça l'Afghanistan sous le protectorat anglais, et céda la place à Gladstone

(1880).

sous le protectorat anglais, et céda la place à Gladstone

(1880).

Gladstone

eût voulu satisfaire les home-rulers (partisans de l'autonomie

de l'Irlande )

dirigés par Parnell; mais l'assassinat du vice-roi et du secrétaire

d'Irlande (1882) lui permit seulement quelques mesures favorables aux fermiers

évincés. Il fit occuper l'Egypte )

dirigés par Parnell; mais l'assassinat du vice-roi et du secrétaire

d'Irlande (1882) lui permit seulement quelques mesures favorables aux fermiers

évincés. Il fit occuper l'Egypte par des troupes anglaises, qui, de 1883 à 1885, se rencontrèrent

avec celles du Mahdi (

par des troupes anglaises, qui, de 1883 à 1885, se rencontrèrent

avec celles du Mahdi ( L'histoire

de la Nubie et le Soudan Oriental L'histoire

de la Nubie et le Soudan Oriental ),

mais engagea contre le Transvaal une guerre malheureuse ( ),

mais engagea contre le Transvaal une guerre malheureuse ( L'histoire

de l'Afrique australe L'histoire

de l'Afrique australe ).

Une dernière réforme électorale (2 millions de nouveaux

électeurs) ramena les tories (Salisbury)

au pouvoir (1885). Gladstone remplaça le ministère (1886),

renversé sur la question du home rule ( = autonomie

politique de l'Irlande) Abandonné par les libéraux unionistes,

il se retira devant Salisbury, qui prit des mesures de « coercition

» contre les Irlandais et obtint, à la conférence de

Berlin,

d'immenses avantages en Afrique ).

Une dernière réforme électorale (2 millions de nouveaux

électeurs) ramena les tories (Salisbury)

au pouvoir (1885). Gladstone remplaça le ministère (1886),

renversé sur la question du home rule ( = autonomie

politique de l'Irlande) Abandonné par les libéraux unionistes,

il se retira devant Salisbury, qui prit des mesures de « coercition

» contre les Irlandais et obtint, à la conférence de

Berlin,

d'immenses avantages en Afrique .

Gladstone lui succéda, toujours à propos du home rule

(1892). Malgré sa brouille avec Parnell et des difficultés

au Siam .

Gladstone lui succéda, toujours à propos du home rule

(1892). Malgré sa brouille avec Parnell et des difficultés

au Siam et sur le Niger avec la France

et sur le Niger avec la France ,

le ministère libéral obtint des Communes le vote du home

rule, mais non des lords. Lord Rosebery remplaça Gladstone (1894).

Impérialiste avant tout, il envoya une armée égyptienne

sur le haut Nil (1895), mais dut renoncer à obtenir les rives du

Tanganyika ,

le ministère libéral obtint des Communes le vote du home

rule, mais non des lords. Lord Rosebery remplaça Gladstone (1894).

Impérialiste avant tout, il envoya une armée égyptienne

sur le haut Nil (1895), mais dut renoncer à obtenir les rives du

Tanganyika . .

Aux élections

de 1895, les unionistes obtinrent une majorité de 152 voix. Salisbury

forma un ministère dont la personnalité dominante fut Joseph

Chamberlain, l'ancien député radical de Birmingham ,

que l'unionisme avait rapproché des conservateurs. Malgré

la crise qui couvait toujours en Irlande ,

que l'unionisme avait rapproché des conservateurs. Malgré

la crise qui couvait toujours en Irlande ,

les affaires étrangères passèrent au premier plan

: conflit avec le Venezuela ,

les affaires étrangères passèrent au premier plan

: conflit avec le Venezuela ,

intervention dans la guerre russo-turque, conflit avec les Républiques

boers ( ,

intervention dans la guerre russo-turque, conflit avec les Républiques

boers ( L'histoire de l'Afrique australe L'histoire de l'Afrique australe ),

conflit avec la France ),

conflit avec la France au sujet de Fachoda

au sujet de Fachoda ,

politique d'intervention en Chine ,

politique d'intervention en Chine (1898),

politique d'expansion dans le Pacifique (1898),

politique d'expansion dans le Pacifique et en Afrique

et en Afrique  ,

furent les principales manifestations de cet «-impérialisme

» conquérant et coûteux. ,

furent les principales manifestations de cet «-impérialisme

» conquérant et coûteux. |