| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

|

|

| L'époque

coloniale

Les premiers établissements Les treize colonies Français et Anglais La

Révolution américaine

Au

temps des « Pères fondateurs »

|

La

nouvelle démocratie américaine

Les règles du jeu changent Le Nord et le Sud La

guerre de Sécession

L'Empire

américain

|

| L'époque

coloniale

L'existence des États-Unis comme

État indépendant ne date que de 1776

: mais l'histoire des Européens dans ce pays remonte plus haut.

Rapidement après les premières explorations, Français Les Hollandais, marchant sur leurs traces, colonisèrent en 1614 l'État de New York, auquel ils donnèrent le nom de Nouveaux Pays-Bas. Des Puritains, émigrés de la Grande-Bretagne, vinrent en 1620 s''établir dans le Massachusetts. Le New Hampshire fut colonisé en 1621. En 1627 le Delaware reçut une colonie suédoise; le Maryland fut colonisé en 1632, le Connecticut en 1635, le Rhode Island en 1638 : tous ces pays durent leurs premiers habitants aux persécutions religieuses. Charles Il, roi d'Angleterre, donna en 1662 au comte Clarendon et à sept autres seigneurs le pays qui forma depuis les deux Carolines, et en 1681 au quaker William Penn la contrée appelée de son nom Pennsylvanie. L'Angleterre n'était pas la seule

puissance européenne présente en Amérique du Nord Après la guerre que s'étaient

livrés en Amérique du Nord Français L'indépendance n'était pourtant

pas le but premier de ce conflit, que les Américains qualifient

de Révolution. Il s'agissait au départ, pour les riches propriétaires

coloniaux d'échapper à la pression fiscale de l'Angleterre,

l'indépendance, acquise au terme d'une guerre opiniâtre, ne

fut pour eux que le moyen qui s'offrit, au terme diverses luttes juridiques,

afin de préserver leur prospérité. Après cette

guerre qui offrit des chances diverses, la victoire de Saratoga (1777)

et la reddition du général Burgoyne donnèrent aux

insurgés une supériorité décidée. En

1778, la France, poussée par

son hostilité à l'Angleterre, fit un traité d'alliance

avec les États-Unis, et les aida tant sur mer que sur terre, à

combattre les Anglais : Lafayette, Rochambeau et une foule d'autres officiers

français s'illustrèrent dans ces combats. Un traité

fut également conclu par les insurgés avec l'Espagne Au temps des « Pères fondateurs » La guerre d'indépendance terminée,

le Congrès s'était occupé d'établir une constitution

qui fut acceptée par tous les États en 1787,

et en 1789 Washington

avait été appelé à la présidence. Pendant

la guerre qui éclata peu après entre la France et l'Angleterre,

le président s'empressa de déclarer la neutralité

des États-Unis. Il maintint ainsi la paix avec l'Europe A l'abri de sa neutralité le pays

continua de prospérer sous la présidence de ses successeurs.

Adams, puis Jefferson,

qui avaient été les ministres de Washington, furent successivement

présidents. Le territoire s'agrandit par l'achat de vastes terres

prises aux tribus indiennes, que l'on commença dès cette

époque à parquer dans des réserves, ainsi par l'acquisition,

sous Jefferson, de la Louisiane (1803).

Mais Madison, élu à la présidence en 1808

fut confronté rapidement à de nouvelles difficultés,

qui s'élevèrent entre l'Angleterre et les États-Unis,

surtout à l'occasion de la question de la liberté des mers,

et la guerre fut déclarée en 1812

: elle dura jusqu'en 1815,

et se termina encore à l'avantage de la République.

Après Washington, qui invitait les

États-Unis à ne pas se mêler des affaires de l'Europe,

Monroe avertit l'Europe de ne pas se mêler des affaires de l'Amérique.

La "doctrine Monroe"

(1823), comme on désignera cette

option, parfaitement en phase avec les tendances traditionnellement isolationnistes

de l'opinion publique, dominera dans une large mesure la politique extérieure

des États-Unis jusqu'à la fin du XIXe

siècle La nouvelle démocratie américaine A partir des années 1820

et pendant près de quatre décennies, les États-Unis

se sont principalement occupés de leur consolidation. Cela est passé

par des transformations dans les règles du jeu politique et plus

spécialement à une modification du mode d'élection

présidentielle, évoluant ainsi vers le régime présidentiel

actuel. La forte personnalité d'Andrew Jackson,

président entre et 1829 et 1836,

contribuera amplement à cette évolution des moeurs politique.

Un autre point crucial aura été pendant cette période

la croissance démographique exceptionnelle du pays, devenu une terre

d'immigrants (près de cinq millions d'Européens Le territoire a été investi

peu à peu sous la poussée de cette affluence de populations

nouvelles. La Frontière a progressivement reculé,

en même temps que se perpétrait le génocide

des Indiens, qui ne sont plus seulement spoliés de leurs territoires,

mais aussi exterminés physiquement. Les États-Unis s'agrandiront

par ailleurs au détriment du Mexique Et, contrairement à ce que l'on

pourrait imaginer aujourd'hui, le débat revêt alors

moins un caractère moral qu'économique. Les États

du Nord ont bâti leur économie sur l'industrie et sont riches;

ceux du Sud, sur l'agriculture et sont nettement plus pauvres. Sans leurs

esclaves, ils le seraient encore davantage. Ce constat, cynique, allait

conduire à un compromis, en 1850,

selon lequel les deux grands partis, whig et démocrate, s'entendirent

pour faire passer leur réticences sur la question de l'esclavage

après ce qu'ils considéraient comme l'intérêt

supérieur de l'Union Depuis le compromis de 1850 qui avait apaisé pour un temps les luttes violentes à propos de l'esclavage au sein du Congrès, dans la presse et dans toutes les manifestations de la vie politique et sociale entre les adversaires et les défenseurs de l'esclavage, la lutte avait repris, plus ardente que jamais, aux élections de 1856, où un président démocrate, Buchanan, fut nommé, et elle atteignit son maximum d'acuité en 1860, lorsque le parti républicain du Nord triompha avec son candidat, Abraham Lincoln, pour la présidence. Le 10 novembre 1860, lorsque le résultat de l'élection fut connu, la législature de la Caroline du Sud ordonna l'élection d'une Convention chargée de considérer la question de la sortie de l'Union. Elle fit le choix de la scission entre les États du Sud, partisans de l'esclavage, et les États du Nord, opposés à cette institution. Dix États les deux Carolines, la Floride, la Géorgie, l'Alabama, le Mississippi, la Louisiane, le Texas, l'Arkansas, le Tennessee, et une partie de la Virginie, déclarèrent successivement (20 décembre 1860-12 juin 1861) se détacher de l'union, se constituèrent en gouvernement séparé : la Confédération sudiste. Une constitution fut adoptée, et on nomma Jefferson Davis comme président et Alexander Stephens comme vice-président. Les Sudistes adoptèrent une nouvelle capitale (Richmond), et opposèrent une armée à celle de l'Union. A Washington, le Congrès, pendant

les dernières semaines de la présidence de Buchanan, tenta

quelques mesures de conciliation qui ne purent aboutir. Il quitta

la Maison-Blanche le 4 mars 1861, léguant

à son successeur et à son pays ce qui allait être une

effroyable guerre civile. La guerre fut engagée à partir

du bombardement du fort Sumter, 12 avril. Au cours de ce mois, la Virginie

et le Tennessee, en mai l'Arkansas et la Caroline du Nord, se joignirent

aux autres États déjà confédérés,

ce qui en porta le nombre à onze. Le Congrès confédéré

s'ajourna à Montgomery, le 21 mai, et se réunit le 20 juin

à Richmond. La constitution définitive était à

ce moment ratifiée par tous les États. Ayant désormais

les mains libres, le gouvernement confédéré, sous

la direction omnipotente de Jefferson Davis, mena à partir de là

les opérations de guerre avec une extrême énergie et

délivra des lettres de marque et de représailles. Il ne réussit

pas cependant à faire reconnaître en Europe la Confédération

comme puissance indépendante, malgré les sympathies qu'ils

trouva de la part de la France Pendant quatre ans, les Confédérés,

commandés par Beauregard, Jackson et Lee, livrèrent aux Fédéraux,

commandés par Scott, Mac Clellan, Burnside, Sherman et Grant, une

suite de batailles meurtrières, où les succès

et les revers se balancèrent longtemps. La résistance du

Sud contre les masses sans cesse renouvelées du Nord commença

à cependant s'épuiser après la bataille de Gettysburg

et la prise de Vicksburg (1863). L'expédition

de Sherman dans le Sud et les victoires répétées de

Grant autour de Richmond eurent enfin raison du courage désespéré

des derniers régiments levés par Jefferson Davis et commandés

par Lee. Dans les premiers mois de 1865

la prise de Richmond amena la reddition de Lee et la chute définitive

du gouvernement confédéré. Les États qui avaient

fait sécession en 1860 et 1861

furent tour à tour réintroduits dans l'Union entre 1865

et 1870

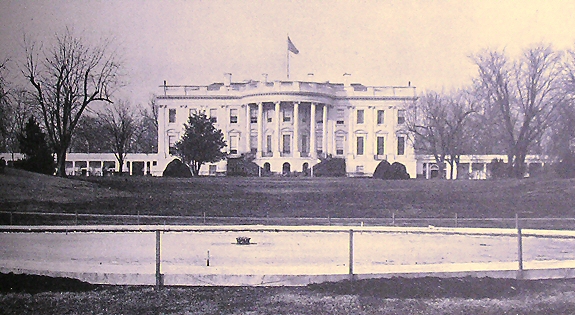

La Maison Blanche, à Washington. La fin de la Guerre de sécession, les États-Unis connaissent une période cataclysmique. L'assassinat du président Lincoln, qui plonge la classe politique dans le chaos apparaît presque comme une péripétie au regard de la situation apocalyptique dans laquelle est plongée la société civile pendant encore près d'une décennie. Certes, le XIIIe amendement de la constitution abolit l'esclavage dès 1865. Mais aucune place n'a été faite à cette nouvelle population libre, et même après que le droit de vote leur soit accordé par le XVe amendement, ils resteront des citoyens de seconde zone. De plus, l'attitude revancharde du Congrès, rend pratiquement impossible toute reconstruction dans le Sud, occupé militairement par les troupes de l'Union. Sur ce Sud dévasté vont rapidement faire main-basse des crapules venues du Nord (Carpetbaggers), suscitant à leur tour des réactions extrémistes, dont la formation de cliques racistes comme le Ku-klux-klan ne sont que la manifestation la plus spectaculaire. Une société ségrégationniste, dans laquelle racisme est érigé en valeur, se met durablement en place. La situation chaotique est progressivement

contenue à partir du début des années 1870,

et la priorité pour tout le pays consiste bientôt à

se bâtir une nouvelle prospérité. L'espace compris

entre la côte atlantique et la côte pacifique aura été

maillé par de nouveaux États (seuls l'Arizona et le Nouveau-Mexique

conserveront jusqu'en 1912 le statut

de territoires). La Frontière disparaît ainsi en 1890,

en même temps que sont vaincues les dernières résistances

indiennes (Sitting Bull, Géronimo, Chief Joseph, etc.). Quatre lignes

de chemin de fer transcontinentales drainent les populations vers la Californie L'isolationniste prôné par

la doctrine Monroe n'a sans doute jamais été absolu ( Aussi les Congrès

panaméricains qui se réunirent à partir de 1889

déçurent-ils les espérances des États-Unis

: ils n'aboutirent ni à la création d'une union douanière,

ni à la construction d'un Transcontinental qui relierait New-York

au Rio de la Plata. Le patriotisme mexicain s'insurgeait à la pensée

d'une annexion possible. Les États de l'Amérique centrale

créèrent, pour régler leurs différends, une

Cour centrale d'arbitrage, et en 1925

les États-Unis allaient juger utile de donner une satisfaction à

l'opinion publique en retirant la garnison qu'ils entretenaient dans le

Nicaragua depuis 1912.

Mais, d'autre part, un facteur nouveau s'était affirmé :

la création d'une Ligue des nations américaines telle que

l'avait conçue Bolivar; elle soutiendrait

le prestige américain en face de l'ancien monde et resserrerait

les liens de solidarité entre les républiques. C'est dans

cet esprit que se réunit le Congrès de Panama en juin 1926.

L'Oncle Sam (= les Etats-Unis) se prépare à intervenir dans le conflit mettant aux prises l'Espagne et Cuba. "Pour la cause de l'humanité, dit-il, il est de mon devoir de les séparer." Gravure humoristique parue dans le Puck, le 20 avril 1898. Les États-Unis n'ont pas moins poursuivi

depuis la fin du XIXe

siècle une politique qui leur a conféré

dans les Antilles et sur tout le pourtour du golfe du Mexique Hors du continent, les États-Unis

imposèrent à Bismarck un condominium

sur les îles Samoa (1889), puis

partagèrent l'archipel avec l'Allemagne

Le président Theodore Roosevelt. Enfin, les États-Unis se sont intéressés, non sans quelque répugnance, à la politique européenne. Ils ont pris part en 1906 à la Conférence d'Algésiras qui essaya de régler le problème marocain. En 1917, au cours de la Grande Guerre, après de longues hésitations, les États-Unis ont jeté dans la balance tout le poids de leur force et précipité la défaite des Empires centraux. Leur président, Wilson, fut pendant cette période tragique l'animateur de ses concitoyens et l'un des principaux artisans du traité de Versailles (1919). Ses compatriotes, le désavouant en partie, se sont tenus à l'écart de la Société des Nations dont il avait été le protagoniste, mais non des affaires de l'Ancien monde : ils ont des « observateurs » dans les grandes conférences internationales et c'est sur leur initiative que se réunit la Conférence de Washington. L'entrée en guerre aux côtés des Alliés n'avait rien eu d'idéologique. Il s'était d'abord agi pour le pays de faire respecter son droit au commerce. Mais la révolution soviétique qui avait éclate quelques mois plus tard changea la donne pour soixante-dix ans au moins.

|

| . |

|

|

|

||||||||

|