| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

|

|

| L'histoire antique

de l'Inde, telle que la rapportent les textes indiens, est pleine

d'obscurité et de mythes. L'archéologie éclaire cependant les époques

les plus reculées. De nombreux sites remontant au Paléolithique,

ont été découverts dans tout le sub-continent.

Mais le passé ancien de la région est surtout marqué par l'existence

dans la Vallée de l'Indus et jusque dans le Gudjarat, d'une grande civilisation

agraire (2600-1900 av. JC), organis√© autour de deux importants p√īles

urbains : Harappa, au Nord (Pendjab), et Mohendjo Daro, au Sud (Sind),

et qui s'est développée au cours du IIIe

millénaire av. J.-C. Cette civilisation de l'Indus,

très comparable à celles qui fleurissent vers la même époque en Mésopotamie

et en √Čgypte La p√©riode v√©dique s'√©tend entre 1500 et 500 av. JC). C'est l'√©poque du d√©veloppement de la culture aryenne, des Vedas et des premiers royaumes mahajanapadas. Suivent les deux empires classiques . L'empire Maurya (322-185 av. JC) est fond√© par Chandragupta Maurya. Il atteint son apog√©e sous Ashoka qui promeut le bouddhisme. L'Empire Gupta (320-550 ap. JC) correspond √† une p√©riode de prosp√©rit√© et d'innovation culturelle et scientifique. Il est souvent consid√©r√©e comme l'√Ęge d'or de l'Inde. Au Moyen √Ęge, on assiste √† l'√©mergence de royaumes r√©gionaux, comme les Chalukyas, Cholas et Pandyas, qui dominent le paysage politique. L'empire moghol (1526-1857) qui s'√©rige ensuitesera une p√©riode de grande influence culturelle et politique, marqu√©e par des dirigeants comme Akbar et Shah Jahan. La domination britannique commence apr√®s une r√©volte en 1857. C'est la p√©riode du Raj britannique (1858-1947), avec des r√©formes et des infrastructures, mais aussi une exploitation √©conomique. L'Inde obtient finalement

son ind√©pendance du Royaume-Uni en en 1947 et se s√©pare bient√īt

du Pakistan. en Inde et Pakistan. La République de l'Inde proclamée en

1950

L'Inde ancienneAryas, Grecs et Mauryas.La civilisation Harappéenne a disparu brutalement vers 1800 avant notre ère, et il faut attendre jusqu'au XVIe siècle av. J.-C, pour assister à l'entrée en Inde, d'une population apparentée par sa langue aux Iraniens L'histoire de l'Inde

commence à acquérir quelque certitude au VIe

siècle. Darius, roi des Perses A la mort d'Alexandre,

un Indien, Chandragoupta, son protégé, renversa la famille usurpatrice

des Nandas (Pendjab) et fonda la dynastie maurya; il étendit son territoire

jusqu'à l'Indus, et imposa un traité à

Séleucus

Nicator dont il épousa la fille. Un ambassadeur grec, Mégasthénès,

s'établit à la cour de Patalipoutra (Patna); c'est à ses observations

que nous devons de précieux renseignements sur la société de l'Inde

300 ans avant notre ère. La décadence des

Séleucides

ralentit cependant pour un temps les relations commerciales entre l'Inde

et l'Occident. Tout au plus voit la cour impériale de Byzance Ashoka

Piyadasi, petit-fils de Chandragoupta, porta à son apogée la puissance

maurya; mais, sous ses successeurs, des princes grecs se rendent indépendants

en Bactriane De l'ère saka

au règne de Harcha.

L'ère chrétienne

vit s'ouvrir une phase de prospérité et de grandeur commerciales. Une

invasion de Huns Le Moyen √Ęge indienL'islamisation.Des trafiquants musulmans Le successeur de

Mohammed fut le gouverneur même de Delhi, Koutab-oud-Din, qui fonda la

première dynastie musulmane de l'Inde (celle dite des Esclaves);

elle compta des princes de valeur, et dura jusqu'en 1290; elle eut à repousser

des invasions mongoles La prise de Delhi

fut célébrée par des horreurs sans nom; le terrible conquérant tartare

traversa ensuite le Gange, alla jusqu'à Hardwar, ordonna un autre grand

massacre à Meerut, et, après avoir contourné le pied de l'Himalaya,

s'enfonça dans les défilés nord-ouest et passa dans l'Asie centrale

(1399). L'invasion de Tamerlan ne laissa que des ruines. L'empire de l'Inde

passa ensuite aux enfants de Tamerlan, mais seulement après la mort d'un

usurpateur, Keser-Khan (1414-1421), et après l'extinction de la courte

dynastie des Afghans L'empire du Grand MogholAvec les MongolsAkbar, petit-fils

de Baber (1556-1605), est le prince le plus éclairé qui ait ,jamais régné

sur l'Inde; il réunit sous son sceptre un grand nombre de provinces, et

il inaugura un système d'administration dont les Anglais ont suivi par

la suite les grandes lignes. Il sut se concilier les Hindous

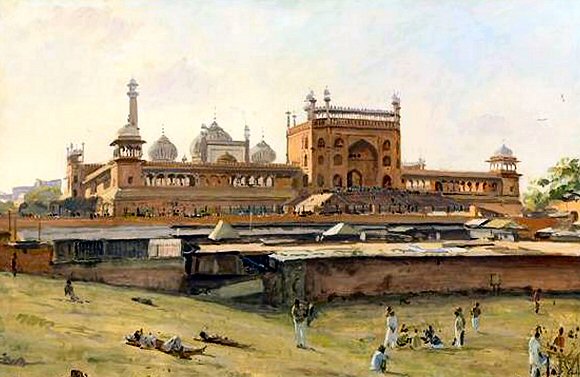

La Grande mosquée de Delhi. Le Deccan se détachait

de l'empire, et le gouverneur d'Aoudh (Audh) secouait le joug. En 1739,

les Iraniens Les convoitises

européennes.

Les Anglais et les Français, longtemps avant la révolution de 1688, si fatale à la prospérité commerciale de la Hollande, avaient essayé de lutter contre la concurrence hollandaise et de fonder des compagnies. En 1599-1600, se formait, à Londres, la Compagnie des marchands trafiquants aux Indes orientales, qui prépara peu à peu la voie à l'impérialisme anglais. En France, des marchands rouennais essayèrent d'établir un commerce régulier avec l'Inde (1603); en 1611-1615-1642, on tenta de constituer une Compagnie des Indes orientales, qui ne fut définitivement organisée qu'en 1664 par Colbert. En 1719, elle devint la Compagnie des Indes par la fusion avec les compagnies des Indes occidentales, du Sénégal et de la Chine. En 1769, un décret royal suspendit ses privilèges, et un décret du Directoire l'abolit en 1796. Des compagnies rivales, danoise (1612-1846), écossaise (1695), espagnole (1733), allemande (1722-1793), suédoise, etc., étaient également entrées en ligne; mais, seules, l'Angleterre et la France luttèrent sérieusement pour la possession effective de l'Inde. La grande période

de combat s'ouvre avec la guerre de la succession d'Autriche. La

Bourdonnais et Dupleix soutinrent la guerre;

mais la cour de Versailles, au lieu de

soutenir leurs efforts, les laissa livrés à eux-mêmes, et encore malgré

les succès de Dupleix dans le Karnatik (Carnatique), celui-ci fut finalement

rappelé en 1753, laissant le champ libre aux Anglais. Sous la direction

de la Compagnie des Indes et sous la conduite de Clive et de Warren

Hastings, ceux-ci reprennent le r√īle que d√©serte Louis

XV. Clive, le vainqueur de Plassey, soutenu et récompensé par son

gouvernement; en 1765, fonde la d√©vannie du Bengale

B√©nar√®s et le Gange (Dasasvamedha Ghat), au XVIIIe si√®cle, par Thomas Daniell. L'Inde moderneNaissance d'un empire.Sous lord Auckland (1836-1842), on a √† enregistrer l'effroyable massacre de 16 000 hommes de troupes anglaises dans les d√©fil√©s de l'Afghanistan -

Le si√®ge de Delhi, en 1857. Bient√īt, le rajah

de Bithour, Nana Sahib, prit une part active à l'insurrection et

commanda l'effroyable massacre de Cawnpour; gr√Ęce au loyalisme des Sikhs,

les Anglais eurent le temps de se reprendre et d'organiser la défense.

Dès le 14 mai 1857, Delhi avait été pris après des prodiges de valeur;

le vieil empereur, le dernier des Moghols, Bahadur-shah, fut fait prisonnier

et envoy√© √† Rangoon, o√Ļ il mourut (1862). Ses fils furent tu√©s de la

main même de Hodson. Les représailles furent horribles. Il fallut un

an pour la répression complète de la révolte, dont les conséquences

furent un changement dans l'administration, et, par l'act de 1858,

le transfert du gouvernement de la Compagnie √† la couronne. L'Inde, o√Ļ

les Anglais ont fini par asseoir leur domination plus solidement que jamais.

fut dès lors gouvernée par la reine d'Angleterre, Victoria,

et, en son nom, par un secrétaire d'Etat assisté d'un conseil; le gouverneur

général reçut le titre de vice-roi. En 1877, sous la vice-royauté de

lord Lytton, la reine Victoria fut proclamée solennellement impératrice

des Indes. Lord Dufferin (1885-1890) annexa la Birmanie à l'empire, qui

s'était déjà étoffé à sa périphérie du Béloutchistan

(dans l'actuel Pakistan Depuis 1900.

Les Britanniques,

sous la conduite du vice-roi Lord Mountbatten, accorderont finalement l'indépendance

en 1947 (Indian Independance act, le 16 février; transmission effective

des pouvoirs, 15 ao√Ľt). Deux √Čtats sont fond√©s, L'Union Indienne (Bharat),

majoritairement hindouiste et le Pakistan, musulman, qui, à l'époque

comprend une partie occidentale (le Pakistan actuel) et une partie orientale,

qui est une portion du Bengale La premi√®re guerre indo-pakistanaise √©clate d√®s l'ind√©pendance √† propos de la r√©gion du Cachemire, une dispute territoriale qui demeure une source de conflit (Aujourd'hui encore 40% de la superficie du Cachemire restent occup√©s par le Pakistan depuis 1947). Le 26 janvier 1950, l'Inde adopte sa Constitution et devient une r√©publique d√©mocratique et la√Įque. Rajendra Prasad devient le premier pr√©sident de l'Inde. L'ann√©e suivante, les premi√®res √©lections g√©n√©rales de l'Inde se tiennent, et le Congr√®s national indien, dirig√© par Jawaharlal Nehru, remporte une victoire √©crasante. En 1956, les √Čtats indiens sont r√©organis√©s selon des crit√®res linguistiques. Les fronti√®res internes sont modifi√©es pour mieux repr√©senter les diverses langues et cultures du pays. En 1962, la guerre sino-indienne √©clate, et d√©bouche sur une d√©faite humiliante pour l'Inde face √† la Chine. Jawaharlal Nehru meurt en 1964. Lal Bahadur Shastri lui succ√®de, mais d√©c√®de en 1966. Indira Gandhi, la fille de Nehru, devient Premier ministre. En 1971 a lieu la troisi√®me guerre indo-pakistanaise qui conduit √† la cr√©ation du Bangladesh. Indira Gandhi est acclam√©e pour son r√īle dans cette victoire. Entre 1975 et 1977, Indira Gandhi d√©clare l'√©tat d'urgence, suspend les libert√©s civiles et emprisonne des opposants politiques. En 1977, elle perd les √©lections et le Janata Party prend le pouvoir. Indira Gandhi revient au pouvoir en 1980 apr√®s la victoire du Congr√®s aux √©lections. En 1984 a lieu l'op√©ration Blue Star, une intervention militaire contre des militants sikhs dans le Temple d'Or d'Amritsar,qui conduit √† l'assassinat d'Indira Gandhi par ses gardes du corps sikhs. Son fils, Rajiv Gandhi, devient Premier ministre. Entre 1984 et 1989, Rajiv Gandhi entreprend des r√©formes √©conomiques et technologiques. Toutefois, son mandat est entach√© par des scandales de corruption.Il estassassin√© en 1991 par des militants tamouls. P.V. Narasimha Rao devient Premier ministre et lance des r√©formes √©conomiques radicales qui lib√©ralisent l'√©conomie indienne. Des √©meutes √©clatent en 1992 apr√®s la d√©molition de la mosqu√©e Babri √† Ayodhya par des nationalistes hindous. L'Inde conna√ģt entre 1996 et 1999 une grande instabilit√© politique. Plusieurs gouvernements de coalition se succ√©dent. En 1998, le Bharatiya Janata Party (BJP) de Atal Bihari Vajpayee forme le gouvernement et l'Inde r√©alise des essais nucl√©aires √† Pokhran, d√©clarant officiellement son statut de puissance nucl√©aire. En 1999, √©clate le conflit de Kargil entre l'Inde et le Pakistan dans la r√©gion du Cachemire. Sous le Premier ministre Atal Bihari Vajpayee du BJP, l'Inde conna√ģt une croissance √©conomique notable, encourag√©e par des r√©formes √©conomiques et une lib√©ralisation continue. Toutefois, la p√©riode est marqu√©e par des tensions communautaires, notamment les √©meutes du Gujarat en 2002. En 2004, le Congr√®s national indien, dirig√© par Sonia Gandhi, remporte les √©lections g√©n√©rales. Manmohan Singh devient Premier ministre. Son gouvernement met en oeuvre des politiques de d√©veloppement rural et des programmes sociaux, tels que le Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). En novembre 2008, des attentats terroristes ensanglantent Mumbai. Ils ont √©t√© perp√©tr√©s par des militants islamistes, qui ont tu√© plus de 160 personnes et ont soulign√© les d√©fis s√©curitaires persistants de l'Inde. En 2010, l'Inde accueille les Jeux du Commonwealth √† New Delhi, mais l'√©v√©nement est entach√© par des scandales de corruption. L'ann√©e suivante, le mouvement anti-corruption dirig√© par Anna Hazare gagne en popularit√©, d√©non√ßant la corruption gouvernementale et r√©clamant des r√©formes. En 2014, Le BJP, dirig√© par Narendra Modi, remporte une victoire √©crasante aux √©lections g√©n√©rales. Modi devient Premier ministre et lance des initiatives telles que Make in India pour stimuler la fabrication et l'investissement √©tranger, ainsi que Swachh Bharat Abhiyan pour am√©liorer la propret√© publique. En 2016, le gouvernement de Modi annonce la d√©mon√©tisation soudaine des billets de 500 et 1000 roupies pour lutter contre la corruption et l'√©conomie souterraine, provoquant des perturbations √©conomiques et des d√©bats intenses. Le BJP remporte √† nouveau les √©lections g√©n√©rales en 2019, avec une majorit√© encore plus grande. Modi entame son second mandat. Le gouvernement abroge l'article 370, supprimant l'autonomie sp√©ciale du Jammu-et-Cachemire, entra√ģnant des tensions accrues dans la r√©gion. La pand√©mie de covid-19 frappe durement l'Inde, entra√ģnant des confinements stricts, des perturbations √©conomiques et une crise sanitaire majeure. Le gouvernement met en place des mesures de relance √©conomique et lance un vaste programme de vaccination en 2021. A la m√™me √©poque, des tensions frontali√®res avec la Chine dans la r√©gion du Ladakh conduisent √† des affrontements militaires, exacerbant les relations sino-indiennes. Des manifestations massives des agriculteurs contre les nouvelles lois agricoles du gouvernement Modi marquent aussi l'actualit√© du moment. Apr√®s un an de protestations, le gouvernement retire finalement les lois controvers√©es en novembre 2021. L'Inde c√©l√®bre le 75e anniversaire de son ind√©pendance en 2022, avec des c√©l√©brations et des r√©flexions sur les progr√®s et les d√©fis du pays.En 2023, l'Inde devient le pays le plus peupl√© du monde, d√©passant la Chine. Cela accentue les d√©fis en mati√®re de d√©veloppement durable, d'infrastructure et de gestion des ressources. |

|

|

Au-delà des indispensables repères chronologiques, c'est à une réflexion plus thématique, centrée sur les liens entre économie, politique et religion que nous convie l'auteur. En montrant les enjeux considérables mobilisés par les différentes interprétations de cette histoire, il nous aide à comprendre l'un des acteurs majeurs de la mondialisation. (couv.).

Sous

le commandement britannique, l'armée de l'Inde débarque à

Marseille

le 26 septembre 1914 pour gagner les zones de combat par train jusqu'à

Saint-Omer. Elle doit s'adapter au terrain et au rude climat hivernal car

elle n'a jamais combattu en Europe. Les

soldats indiens vont très vite pactiser avec la population française

et se battre vaillamment à Arras, Lens,

Bapaume,

Neuve-Chapelle, Ypres et Mons.

¬ę Rentrez chez vous, dans le lointain pays d'Orient baign√© de soleil, et faites savoir au monde entier comment vos compatriotes ont tremp√© de leur sang la terre froide du nord de la France et des Flandres, comment, avec un courage exemplaire, ils l'ont d√©livr√©e en luttant au corps-√†-corps avec un ennemi redoutable ; faites √©galement savoir √† l'Inde tout enti√®re que nous veillerons sur leur tombe avec la m√™me d√©votion que m√©ritent nos morts. ¬Ľ (couv.).

|

| . |

|

|

|

||||||||

|