| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

|

|

| Préhistoire

et protohistoire..

Les premiers habitants de l'Autriche sont des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, il y a environ 300 000 ans. À partir de 5500 av. JC, les premiers agriculteurs apparaissent dans la région. Ils cultivent des céréales, élèvent des animaux et construisent des villages permanents. L'un des sites les plus célèbres de cette période est celui de la culture de la céramique linéaire. Âge

du bronze.

Ă‚ge

du fer.

PĂ©riode

celte.

Les Ă©poques romaine

et germanique.

Successivement envahie,

dans le cours des Ve et VIe

siècles, par les Vandales, les Hérules,

les Goths, les Huns,

les Lombards et les Avars,

cette contrée demeura occupée par ces derniers jusqu'en 799, où Charlemagne

les repoussa au delĂ de la Raab et rĂ©unit Ă son empire la rĂ©gion Ă

l'Est de l'Ens, sous le nom d'Avarie ou Marchia orientalis (Ostmark),

ou Austria, nom qui s'est transformé en celui d'Ostreich.

En 928, Henri l'Oiseleur, voulant opposer

une barrière aux incursions des

Hongrois

(Magyars), dont elle Ă©tait devenue la

proie depuis 900, Ă©rigea l'Autriche en margraviat. L'empereur Othon Ier

le reconquit, après une victoire remportée près d'Augsbourg L'empereur Frédéric

Ier réunit la Marche au-dessus de l'Ens

au margraviat d'Autriche, qu'il érigea en duché, en 1156, en faveur de

Henri

II Jasomirgott. Ce premier duc d'Autriche prit part à la deuxième

croisade L'empereur Frédéric

Il déclara l'Autriche et la Styrie Rodolphe de Habsbourg

investit, en 1282, ses deux fils, Albert et Rodolphe, des duchés d'Autriche,

de Styrie La couronne impériale

demeura dans cette maison et dans celle de Lorraine- Habsbourg, qui la

continuera jusqu'Ă l'abolition de l'empire d'Allemagne Charles-Quint,

fils aîné de Philippe, élu empereur en

1519, céda, en 1521 et 1540, à son frère Ferdinand ler

ses Etats héréditaires d'Allemagne L'Autriche et

la Hongrie.

Ce royaume s'agrandit

aux dépens de la Turquie L'empereur Charles

VI mourut en 1740, et en lui s'Ă©teignit la ligne masculine de la maison

de Habsbourg. Il avait déclaré, par une pragmatique

sanction, sa fille Marie-Thérèse, mariée au duc François-Etienne

de Lorraine, héritière de tous ses Etats. Mais cette succession lui fut

vivement disputée. L'électeur de Bavière se fit couronner roi de Bohème

Ă Prague, prit le titre d'archiduc d'Autriche et fut Ă©lu empereur en

1742. Les Hongrois François

Ier, mort en 1765, eut pour successeur

en Autriche et sur le trône impérial Joseph Il, son fils aîné; et son

deuxième fils, Léopold, fut la souche de la ligne collatérale de la

nouvelle maison d'Autriche qui régna en Toscane. Son troisième fils,

Ferdinand, marié, en 1771, à l'héritière de la maison

d'Este, en recueillit la succession en 1797, et fut la tige de la branche

d'Autriche-Este. L'Autriche acquit par le

premier partage de la Pologne La France

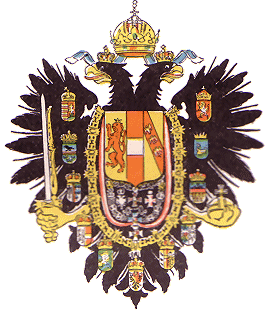

Les Armes de l'Autriche-Hongrie. A la formation de

la Confédération du Rhin, François

Il renonça, en 1806, à la dignité d'empereur d'Allemagne François

Ier, eut pour successeur, en 1835,

son fils Ferdinand III. Sous son règne, le gouvernement ultra-réactionnaire

de Metternich accumula partout des haines qui allaient se donner libre

carrière en 1848-1849. Au bruit de la révolution française de février

1848, des mouvements insurrectionnels éclatèrent à Vienne, à Prague,

Ă Pesth et Ă Milan. Une constitution, qui

créait une diète composée d'un sénat et d'une chambre des députés,

fut promulguée en avril 1848. Le royaume Lombard-Vénitien et la Hongrie La diète constituante,

transférée à Kremsier, n'ayant pu achever la constitution, le nouvel

empereur accorda lui-mĂŞme une constitution, le 4 mars 1849. L'Autriche

disputa vigoureusement Ă la Prusse Voyant la Sardaigne

se placer à la tête du mouvement révolutionnaire en Italie Vaincu à Sadowa,

dépouillé de la présidence de la Confédération germanique, l'empereur

convoqua un conseil de l'empire, composé des députés de toutes les parties,

si diverses, de la monarchie, et promulgua ensuite un diplĂ´me pour le

règlement de l'organisation politique de l'empire (20 octobre 1860). Le

droit Ă©lectoral en Autriche reposait, comme en Angleterre La double monarchie.

Au ministère libéral

allemand Auersperg (1867-1871), qui fit voter l'Ă©tablissement du mariage

civil et l'organisation de l'enseignement par l'État, succéda le ministère

fédéraliste Hohenwart, dont firent partie deux ministres tchèques. Il

projeta la conclusion d'un compromis entre l'Autriche et la Bohème analogue

au compromis austro-hongrois; mais il se heurta Ă l'opposition des Allemands

et des Magyars aussi bien qu'aux répugnances

de l'empereur, et il démissionna (octobre 1872). Auersperg, revenu au

pouvoir, essaya, par un remaniement de la loi électorale, de réduire

le nombre des représentants tchèques et polonais au Parlement; il s'attaqua,

d'autre part, comme Bismarck, Ă l'influence

du clergé. Les fédéralistes, soutenus par les catholiques et bénéficiant

du mécontentement provoqué par les dépenses d'occupation de la Bosnie-Herzégovine L'empereur fit alors appel à un de ses familiers, le comte Taaffe, qui sut se maintenir au pouvoir pendant plus de quatorze ans (1879-1893). Il s'attaqua au problème tchèque, demeuré en suspens depuis 1871, époque à laquelle François-Joseph avait manifesté des velléités de se faire couronner roi à Prague. Un accord fut élaboré, dans l'automne de 1890, avec les représentants du groupe des «-Vieux-Tchèques », dirigé par Rieger; mais il fut repoussé par le parti des «-Jeunes-Tchèques-», qui avait pour chefs Gregr et Massaryk, et qui, en 1891, aux élections de la Diète de Prague, obtint la majorité. Taaffe, fatigué des attaques incessantes du parti centraliste allemand, songea à se procurer un Parlement plus souple par l'introduction du suffrage universel en Autriche. Les libéraux et les conservateurs allemands, qui formaient, avec les Polonais, la majorité gouvernementale au Reichsrat, s'insurgèrent contre ce projet, et François-Joseph, inquiet d'une politique slavophile désagréable a Budapest et à Berlin, se sépara de son ministre. Les gouvernements

qui succédèrent ensuite s'imaginèrent que la réforme électorale mettrait

fin au conflit grandissant, né de l'opposition des nationalités. Le prince

Windischgraetz, successeur de Taaffe (1893-1895), s'efforça donc d'étendre

le droit de suffrage; il échoua comme son prédécesseur, devant l'opposition

du Parlement. Le comte Badeni (1895-1897), un Polonais Ce fut le début d'une crise qui devait durer dix ans, pendant lesquels aucun ministère ne parvint à conserver le pouvoir plus de quelques mois. Le conflit des nationalités atteignit son maximum d'irritation et d'acuité, non seulement entre Allemands et Tchèques, mais aussi entre Allemands et Slovènes, entre Polonais et Ruthènes. Après que Gautsch eut été renversé par la coalition des fédéralistes et des conservateurs, le comte Thun forma un nouveau ministère favorable aux fédéralistes; mais les centralistes allemands lui firent une telle opposition que le Reichsrat ne put délibérer, que les Délégations ne purent être réunies. Thun ayant été renversé en 1899, Clary, puis Witek, puis Koerber, puis Gautsch, constituèrent des cabinets à tendances centralistes; l'obstruction tchèque obligea l'empereur à rendre des ordonnances pour régler le budget et proroger le compromis austro-hongrois. Le baron de Beck, devenu président du Conseil, proposa et obtint la suppression des curies et l'établissement du suffrage universel. Les lois du 26 janvier 1907 amenèrent un apaisement momentané; mais l'intolérance des Allemands ranima les querelles de nationalités et de langues;elles étaient plus ardentes que jamais lorsque François-Joseph précipita, en déchaînant la Grande Guerre, l'écroulement de l'édifice vermoulu dont sa personne, entourée de respect, était encore le soutien le plus solide. |

| A

la veille de la Première Guerre mondiale,

l'Autriche, État composite, qui aurait pu jouer en Europe un rôle pondérateur,

Ă©tait devenu un fauteur de provocations et de troubles. Le pangermanisme

avait en Autriche des foyers secondaires, des «-filiales-», et, en Hongrie Dépossédé des

territoires lombards et vénitiens, exclu de la confédération germanique,

obligé de capituler devant les Hongrois, à qui il sacrifia les Slaves,

il avait accepté, sous l'influence des hommes d'État de Budapest, l'alliance

ou plutôt la tutelle de ceux qui l'avaient vaincu et humilié. Les Hongrois

Ă©tant pleinement d'accord avec les Allemands centralistes de la Cisleithanie L'annexion de la

Bosnie « Voilà un siècle, avait écrit Albert Sorel, que l'on travaille à , résoudre la question d'OrientPar l'annexion de la Bosnie-Herzégovine, l'empereur-roi substituait, dans ses rapports avec le tsar de Russie Déjà désagrégé

de fait pendant la guerre, l'empire austro-hongrois implosa le 27 octobre

1918. Le lendemain, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie proclamèrent

leur indépendance. Le 1er novembre, la

Hongrie La république

d'Autriche.

Le 20 mai 1932,

Engelbert Dollfuss, un ancien syndicaliste paysan accède Ă son tour Ă

la chancellerie et tente de s'opposer à la fois aux hitlériens, de plus

en plus actifs depuis que les nazis Ă©taient parvenus au pouvoir Ă Berlin,

et aux socialistes, désormais opposés à l'Anschluss, justement à cause

de la nouvelle situation en Allemagne Kurt von Schuschnigg succède comme chancelier à Engelbert Dollfuss. Après l'entente italo-allemande (Axe Rome-Berlin) scellée entre Mussolini et Hitler, il n'a plus d'autre choix, avant de connaître la prison, que de se soumettre à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne : le 12 mars 1938 la Wehrmacht pénètre en Autriche en « en visite d'amitié ». A partir de cet instant, et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays disparaît. Il n'est plus, au sein du Reich, que l'Ostmark ( = la marche orientale) et son histoire se confondavec celle de l'Allemagne. Vienne est libérée en 1945 par les troupes soviétiques et le territoire de l'Autriche, comme celui de l'Allemagne est rapidement partagé en quatre zones, occupées par des troupes soviétiques, britanniques, américaines et françaises. Des élections ont lieu, qui portent à la présidence le socialiste Karl Renner et à la tête d'un gouvernement provisoire le chancelier Leopold Figl (27 avril). La constitution correspond alors en principe à celle qui avait été en vigueur dans les années 1920. L'Autriche a bien

voté dès 1946 des lois de dénazification. Mais contrairement à l'Allemagne L'Autriche reste occupée pendant dix ans, malgré les efforts de Flig d'abord, puis de Raab, son successeur, pour lui permettre de retrouver sa pleine indépendance. Un accord peut finalement être obtenu, et signé à Vienne le 15 mai 1955. Aux termes de celui-ci, l'Autriche s'engage à maintenir une stricte neutralité entre l'Est et l'Ouest et à ne plus offrir sur son sol aucune facilité militaire à une puissance étrangère. Elle renonçeégalement à permettre le retour au pouvoir des Habsbourg. En décembre, le pays adhère aux Nations Unis. Le dernier tiers du siècle voit la fin des gouvernements de coalition. Le Parti populaire gouverne seul entre 1966 et 1970. Vient ensuite le tour de la gauche, avec l'accession à la chancellerie du socialiste Bruno Kreisky. En 1983, il y a à nouveau un gouvernement de coalition, dirigé par Fred Sinowatz et cette fois composé principalement de socialistes et de « libéraux » du FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs), représentant la droite non-catholique. En 1986, Franz Vranitzky remplacecomme chancelier Sinowatz. C'est aussi cette année-là qu'éclate le scandale sur le passé nazi de Kurt Waldeim, ancien secrétaire général de l'ONU, et qui n'en est pas moins élu président de la république autrichienne, tandis que le leader d'extrême droite, Jorg Haïder, prend la direction du FPÖ, ce qui conduiit Vranitzky à écarter ce partie du gouvernement. Waldheim conserve, lui, ses fonctions jusqu'au terme de son mandat, pour céder la place à Thomas Klestil en 1992. A ce moment, l'Autriche est déjà entrée dans une nouvelle époque. La disparition de

l'URSS La désapprobation de la communauté internationale (et une mise à l'écart diplomatique de l'Autriche par l'UE, qui ne va durer que quelques mois) n'empêche pas ce gouvernement de coalition de se former le mois suivant. Wolfgang Schüssel, du Parti populaire autrichien (ÖVP), en est le chancelier, Susanne Riess-Passer, du FPÖ, en est la vice-chancelière. Pour calmer les esprits, Haider se maintient en retrait, et des lois destinées à dédommager les Juifs pour leurs biens confisqués par les Nazis sont votées. La coalition se rompt en septembre 2002, principalement à cause de dissensions au sein du FPÖ. Les élections qui se tiennent en novembre donnent la victoire au Parti populaire, tandis que le FPÖ s'affaisse. Mais une fois de plus, les tentatives d'accord avec les Sociaux-démocrates et les Verts échouent, et un nouveau gouvernement de coalition avec le FPÖ doit être formé. En avril 2005, Haider quitte ce parti pour en constituer un autre, l'Alliance pour le futur de l'Autriche. En mai 2005, le parlement autrichien ratifie le traité de constitution européenne. En 2006, les élections législatives voient la victoire du SPÖ, Alfred Gusenbauer devient chancelier en janvier 2007. Le gouvernement de Gusenbauer est bientôt marqué par des tensions internes et des désaccords entre les partenaires de coalition, notamment sur les réformes économiques et sociales. De nouvelles élections législatives sont organisées en 2008 après la chute du gouvernement. Le SPÖ gagne à nouveau, et Werner Faymann devient chancelier. Il dirige une coalition avec l'ÖVP. L'Autriche, comme le reste de l'Europe, est touchée par la crise économique de 2008 et ses conséquences. La coalition SPÖ-ÖVP continue après les élections de 2013. Cependant, l'émergence du Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ), un parti nationaliste et eurosceptique, devient de plus en plus significative. En 2015, a crise des réfugiés atteint son apogée. L'Autriche, située sur la route des Balkans, devient un point de transit crucial pour les réfugiés cherchant à rejoindre l'Europe occidentale. Le pays accueille un grand nombre de demandeurs d'asile, provoquant des tensions politiques et sociales. Lors des élections législatives de 2017, l'ÖVP, dirigé par Sebastian Kurz, remporte la victoire. Kurz forme une coalition avec le FPÖ. Cette période est marquée par des politiques plus strictes en matière d'immigration et une orientation conservatrice sur les questions sociales. En 2019, un scandale (l'Ibizagate) éclate. Il omplique le leader du FPÖ, Heinz-Christian Strache, dans une affaire de corruption. La coalition s'effondre et de nouvelles élections sont organisées. L'ÖVP de Sebastian Kurz remporte à nouveau les élections et forme une coalition avec les Verts. C'est la première fois que les Verts participent au gouvernement fédéral. Ils apportant une nouvelle dimension écologique à la politique autrichienne. La pandémie de covid-19 qui frappe l'Autriche en 2020 entraîne des mesures de confinement, des restrictions sanitaires et des efforts massifs de vaccination. Le gouvernement Kurz doit gérer cette crise sanitaire tout en maintenant la stabilité économique. Sebastian Kurz démissionne en octobre 2021 en raison d'une enquête pour corruption, et Alexander Schallenberg le remplace brièvement avant que Karl Nehammer prenne les fonctions de chancelier en décembre 2021. Nehammer, membre de l'ÖVP, dirige le gouvernement en coalition avec les Verts. La guerre déclenchée en 2022 par la Russie contre l'Ukraine 2022 a des répercussions en Autriche, notamment en termes de sécurité énergétique et de politique étrangère. |

| . |

|

|

|

||||||||

|