| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| François-Marie

Arouet,

dit Voltaire, est un écrivain

né le 21 novembre 1694, à Châtenay,

près de Paris, ou à Paris même,

dans la nuit du 30 au 31 mai 1778. On a vu en lui l'écrivain le

plus universel des Temps modernes : il a embrassé presque

tous les genres, et a manié avec bonheur les styles les plus divers.

-

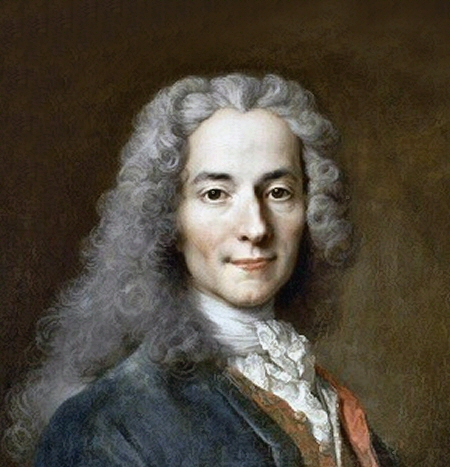

Voltaire (1694-1778). Source : Musée Carnavalet. Comme poète, il a brillé à la fois dans la tragédie, où il se place auprès de Corneille et de Racine; dans l'épopée, où il occupe le premier rang parmi les poètes français, quoiqu'il soit resté bien au-dessous d'Homère, de Virgile et du Tasse; dans la poésie philosophique, où il égale Pope; dans la satire et surtout dans la poésie légère, où il est sans rival; mais il a été moins heureux dans la comédie, dans l'opéra, et a échoué dans l'ode. Partout ses vers sont faciles et corrects : mais on leur reproche du prosaïsme et des rimes négligées. Comme prosateur, il a traité avec un égal succès la philosophie, l'histoire, le roman, le genre épistolaire : son style est irréprochable dans ses ouvrages sérieux; il est toujours simple, clair, élégant, et brille surtout par la justesse et l'esprit. En histoire, il fut un des premiers à porter la critique dans l'étude des faits; ses récits sont partout pleins d'intérêt; mais on lui a aussi reproché d'être trop partial et de relater les événements au gré de ses passions. Comme philosophe, il ne fit qu'adopter et propager les idées de Locke et de Condillac; d'ailleurs la philosophie n'était guère pour lui que l'incrédulité. Il déclarait respecter la croyance en Dieu et les vérités morales, mais savait aussi employer son talent qu'a saper les fondements des religions. Une liberté d'esprit qui lui coûta la condamnation par Rome (et parfois aussi en France) de la plupart de ses ouvrages. Comme individu, Voltaire est un singulier mélange de qualités et de défauts : il était d'une mobilité, d'une irascibilité extrêmes; il se montra vindicatif, peu scrupuleux et quelquefois hypocrite ou même menteur effronté; mais il eut aussi des sentiments généreux et de nobles mouvements, fit beaucoup de bien et défendit en plus d'une occasion les droits de la justice et de l'humanité. Voltaire est peut-être la personne de qui on a pu dire le plus de bien et le plus de mal. On a reconnu en lui un très grand esprit, en même temps qu'on lui a reproché d'avoir exercé en France pendant plus d'un demi-siècle une véritable dictature sur la littérature et la philosophie. (A19). La vie et l'oeuvre de VoltaireIl était le fils de maître Arouet, notaire au Châtelet, puis payeur des épices de la Chambre des Comptes. La famille, une bonne et ancienne famille bourgeoise, était originaire du Poitou. François-Marie était le cinquième enfant du ménage Arouet : deux seulement, avec lui, vécurent, Armand, le janséniste, et une fille, qui fut Mme Mignot, mère de Mme Denis et de Fontaine. Mme Arouet mourut en 1701. En 1704, le jeune Arouet fut mis chez les jésuites au collège Louis-le-Grand. Il y eut pour préfet des études le P. Theulié (le futur abbé d'Olivet), pour professeurs les PP. Porée, Lejay, Tournemine. Il resta toujours bien avec ses anciens maîtres, dont l'influence a été très grande pour la formation de son goût littéraire. Il se fit près d'eux une réputation d'esprit et d'indiscipline : il était très éveillé et très gamin. Il contracta au collège d'utiles et brillantes amitiés avec des fils de grands seigneurs, de ministres, de hauts magistrats : de là datent ses liaisons avec le maréchal de Richelieu, le comte et le marquis d'Argenson, le président Fyot de La Marche, d'Argental et Paul de Veyle, etc. Son parrain, l'abbé de Châteauneuf, l'avait présenté à la vieille Ninon de Lenclos, qui, charmée, paraît-il, de sa précocité, lui légua 2000 écus pour acheter des livres.Au sortir du collège, le jeune Arouet commença à se dissiper et à faire des sottises : son père se décida à l'expédier à l'étranger et le fit recevoir parmi les pages du marquis de Châteauneuf, frère de son parrain, ambassadeur du roi en Hollande. Il y avait à La Haye une aventurière, demi-femme du monde, demi-femme de lettres, Mme Dunoyer; elle était mère d'une fille fort délurée, Olympe, Pimpette pour les amis, qui avait dû épouser l'ancien chef des Camisards, Jean Cavalier. Arouet s'éprit de Pimpette, mais un page n'était pas un mari sérieux. Mme Dunoyer fit du bruit à l'ambassade, et au moment où Arouet se disposait à enlever sa belle travestie en cavalier, M. de Châteauneuf le renvoya en France à son père, qui, tout furieux, sollicita une lettre de cachet pour faire enfermer le mauvais garçon, puis se résolut à l'envoyer aux Îles, et enfin le mit tout simplement chez un procureur. Il n'y resta pas longtemps. Il s'établit dans le grand monde, dont l'abbé de Châteauneuf et ses amitiés de collège lui ont ouvert les portes. Il est reçu chez le grand prieur de Vendôme, au Temple, où s'assemble une société épicurienne, spirituelle et sceptique, chez les Sully, chez la duchesse du Maine, les Villars, les Caumartin. Son esprit, dans ces sociétés, s'échauffe et pétille : sa malice satirique se donne carrière. Il en résulte un ordre d'exil pour des couplets sur le régent. L'exil fut gai, ce fut une villégiature au château de Sully-sur-Loire, en noble et voluptueuse compagnie. De retour à Paris, malgré ses promesses d'être sage, il récidive : pour les J'ai vu, qui n'étaient pas de lui, mais aussi pour le Puero regnante, qui était bien de lui, il passe onze mois à la Bastille (1717). Il y vécut commodément, assez

fier d'être à son âge un prisonnier d'Etat. Il y travailla,

achevant OEdipe, commençant la Henriade

Voltaire, par Nicolas de Largilière (ca. 1725). Il paie sa bienvenue en vers charmants, en épîtres flatteuses et spirituelles, sceptiques et voluptueuses (à l'abbé Servien, 1714; à Mme de Gondrin, au duc d'Orléans, 1714; à M. de Vendôme, 1717; à Genonville, 1719; à M. de Sully, 1720; à Mme de Prie et à la reine, 1725). Il donne des lectures de son poème de la Ligue (la Henriade), le fait imprimer à Rouen (1723) et introduire clandestinement à Paris dans les fourgons de son amie Mme de Bernières. La France, en lisant le poème, croyait enfin avoir un poète épique. La tragédie de Mariamne (6 mars 1724), d'abord mal reçue, se relevait. Le Tasse et le Virgile de la France, il était aussi décidément l'héritier des Corneille et des Racine. Par les frères Pâris, dont il avait fait connaissance et qui lui donnaient un intérêt dans certaines affaires, il jetait les bases de sa fortune, la plus considérable sans doute qu'un homme de lettres sous l'Ancien régime ait possédée. Enfin la cour s'ouvrait au fils de maître Arouet : il était des familiers de Mme de Prie, la maîtresse du premier ministre, à qui il dédiait sa comédie de l'Indiscret (1725); et la jeune reine, Marie Leszczynska, qu'il amusait, lui disait : « Mon pauvre Voltaire », et lui donnait 1500 livres de pension sur sa cassette. Ainsi tout lui venait, argent, gloire et plaisir. C'était un enchantement. Le réveil fut rude. En décembre 1725, le chevalier de Rohan fait bâtonner Voltaire par ses gens. Le grand monde, qui l'avait tant caressé, trouve l'aventure très plaisante. Voltaire veut se battre en duel avec son insulteur; les Rohan le font mettre à la Bastille (1726). Au bout de cinq ou six semaines, on le relâche à la condition qu'il passe en Angleterre. Merveilleuse idée d'un ministre d'envoyer Voltaire, au moment où il avait pour la première fois le sentiment cuisant d'un abus social, dans le pays où son ressentiment personnel pouvait le mieux s'élargir en philosophie politique. Jusqu'à ce voyage, Voltaire n'est qu'un libertin voluptueux, l'élève de Ninon et de Chaulieu. Il chante le plaisir et ne rejette la religion que comme une entrave gênante : Quelques femmes toujours badines,Il se fait un dieu des bonnes gens. Allez, s'il est un Dieu, sa tranquille puissanceIl écrit en 1722 une terrible Epître à Julie, que nous n'avons pas; il y parlait de Jésus en termes « à faire dresser les cheveux sur la tête », nous rapporte Jean-Baptiste Rousseau à qui il lut la pièce à Bruxelles. C'était une fanfaronnade d'impiété, pour suivre la mode. Cependant l'incrédulité chez Voltaire était déjà solide et incurable, sinon très réfléchie et très érudite. Mais si l'impiété de Voltaire était bien formée, il n'avait nulle idée d'une campagne philosophique contre I'Eglise. Il n'avait jamais eu l'idée non plus d'une réforme des abus sociaux; jusqu'aux coups de bâton du chevalier de Rohan, l'inégalité sociale lui avait été douce; ce petit bourgeois qui, à trente ans, est fêté des duchesses et des reines, consacré grand poète et admis aux profits de la finance, ne pouvait pas trouver que la société fût si mal aménagée. L'Angleterre fut pour lui une bonne école. Il y passa trois ans. Tout en écrivant son Essai sur la poésie épique (1726) et en lançant la souscription de la Henriade (éd. de Londres, 1728, avec dédicace en anglais), il regardait et profitait. Accueilli par Bolingbroke, il est présenté à la meilleure société anglaise, à lord Peterborough, à lord Hervey, à Pulteney (lord Bath), à la duchesse de Marlborough; il voyait Pope, Swift, Congreve. Par le commerce de son hôte, des Toland, des Tindal, des Collins, il fortifia son penchant à l'incrédulité. Il était frappé aussi du contraste économique, social, politique, scientifique, que l'Angleterre présentait avec la France. Quand le comte de Maurepas, en 1729, lui permit de rentrer en France, il grillait d'envie de dire au public ce qu'il avait vu, et les réflexions que ce qu'il avait vu lui suggérait. Cependant il se contient d'abord : il écrit

ses Epîtres aux Mânes de Génonville, le cher

ami mort en 1723 à l'âge de 26 ans, sur la Mort de Mlle

Lecouvreur (1730), à Cideville et à Formont (1731),

et la charmante Epître des Vous et des Tu à une ancienne

maîtresse, sans parler de la comédie des Originaux

(1732), ni de l'opéra de Samson,

ni de Tanis et Zélide (1733). Il fait des tragédies

: Brutus

Cependant il vit chez Mme la comtesse de Fontaine-Martel (Epître, 1732) et marie le duc de Richelieu à Mlle de Guise. Enfin il se risque. Une traduction anglaise et une édition française des Lettres sur les Anglais parurent en 1733 et 1734 : deux éditions françaises, sous le titre de Lettres philosophiques, furent imprimées à Paris et à Rouen (celle-ci chez Jore et par les soins de Voltaire) et commencèrent à se débiter en avril 1734. Le scandale fut grand. Le Parlement condamna l'ouvrage comme « propre à inspirer le libertinage le plus dangereux pour la religion et l'ordre de la société civile-». Il fut brûlé au pied du grand escalier du palais. Le libraire Jore fut mis à la Bastille, et Voltaire, pour éviter le même sort, s'enfuit précipitamment en Lorraine. Dans les 24 lettres sur les Anglais,

Voltaire avait vidé son sac. A la France brutalement réduite

à l'unité catholique, il expose (I. I-VII) l'Angleterre divisée

en sectes, et ces sectes vivant en paix, et laissant vivre en paix les

déistes.

A la France soumise au despotisme royal, où

la noblesse est vaine et oisive, le commerce

méprisé et le paysan écrasé, il montre la royauté

matée par les Anglais, le Parlement souverain, le commerce honoré,

le fils d'un lord marchand dans la cité, le paysan riche et fier,

l'impôt égal et consenti par ceux qui le payent (I. VIII-X).

A la France attardée dans les querelles théologiques, et

dans le spiritualisme ou la physique chimérique

de Descartes, il fait connaître les progrès

de la saine philosophie chez les Anglais,

Bacon et la méthode expérimentale,

Locke et le sensualisme,

Newton

et le vrai système du monde (XII-XVII). Il révèle

aussi à la France entichée d'elle-même et ignorante

de l'étranger Shakespeare, Addison,

Dryden,

les comiques de la Restauration, Pope, Swift, Butler,

etc. (I. XVIII-XXII).

Page de garde des Lettres sur les Anglais. Mais à la France qui bâtonne

les poètes, il rappelle Addison secrétaire d'Etat, puis ambassadeur,

Newton

enterré à Westminster,

comme l'actrice Mrs Oldfield, qui ne valait pas plus que l'Adrienne

Lecouvreur des Français (I. XXIII). Voilà comme il faut

traiter les talents qui honorent une nation. Il trouve moyen aussi de parler

aux Français de l' « insertion de la petite vérole

» (I. XI) et de la fonction des Académies

(l. XXIV). Une vingt-cinquième lettre était remplie de remarques

sur les Pensées Il écrit pour le théâtre

de Cirey le Petit Boursoufle, imprimé en 1761 sous le titre

de l'Echange : en vingt-quatre heures, on joue, on répète

33 actes; faute de mieux, à certains jours, on joue les marionnettes.

Le séjour de Mme de Graffigny fut abrégé et gâté

par une scène terrible que lui firent Voltaire et Mme du Châtelet,

la soupçonnant d'avoir envoyé en Lorraine une copie de quelques

chants de la Pucelle. Car c'est là le grand souci de Mme

du Châtelet : protéger Voltaire contre lui-même, empêcher

qu'il ne se mette à des ouvrages compromettants, et, quand ils sont

écrits, les tenir sous clef. Par goût d'ailleurs autant que

par prudence, elle le détourne vers les études scientifiques.

Ils se livrent tous les deux à la physique;

Voltaire installe un laboratoire, fait venir des instruments, concourt

pour un prix de l'Académie des sciences, en même temps que

son amie : ni elle ni lui n'eurent le prix (Essai sur la nature du feu,

1738). Dans un Mémoire présenté à l'Académie

des sciences, sur la nature des forces motrices (1741), Voltaire combattait

Mme du Châtelet, elle était leibnizienne et lui newtonien.

Cependant la science ne l'enlevait pas à

la philosophie et aux lettres.

Voltaire, par Quentin de la Tour (ca. 1737). Il faisait un Traité de Métaphysique

(1734), que Mme du Châtelet l'empêchait de publier, et obtenait,

après quelques difficultés, la tolérance de gouvernement

pour l'impression des Eléments de la philosophie de Newton

(1738), que compléta bientôt la Métaphysique de

Newton (Amsterdam, 1740). Il prodiguait sa verve en petits poèmes,

odes,

épîtres; il faut signaler l'innocente

plaisanterie du Mondain, que les gens dévots prirent mal,

et qui obligea Voltaire d'aller faire un tour en Hollande en 1736. Il composait

ses Discours en vers sur l'homme (Epîtres sur le bonheur,

1738-1739) : le septième discours ne sera publié qu'en 1745.

Dès 1735, des copies et plusieurs chants de la Pucelle couraient

dans Paris. Il donnait au théâtre, le 27 janvier 1736, Alzire

L'opéra de Pandore (1740) ne fut jamais joué. Il se passionnait pour l'histoire, il préparait son Siècle de Louis XIV et l'avait bien avancé en 1738; mais en 1739 deux chapitres imprimés dans un Recueil de pièces fugitives attirèrent un arrêt du Conseil supprimant le volume. Il pensait même à une « histoire de l'esprit humain », le futur Essai sur les moeurs, dont le Mercure, d'avril 1745 à juin 1746, imprimait plusieurs chapitres. Et au milieu de cette prodigieuse activité, il lui restait du temps pour se chamailler avec toute sorte d'ennemis : avec Jean-Baptiste Rousseau, d'abord son ami et maintenant son mortel ennemi (Utile examen des épîtres du sieur Rousseau, 1736); avec l'abbé Desfontaines, qu'il avait jadis arraché à la prison, et qui lançait contre lui (1738) la sanglante Voltairomanie. Voltaire écrivait contre lui l'Envieux (entre 1736-1738), et faisait appel aussi au lieutenant de police. Le séjour de Voltaire à Cirey fut coupé de divers voyages : la fuite en Hollande après le Mondain en 1736; un séjour à Bruxelles en 1739 pour les affaires de Mme du Châtelet. En juillet 1739, Voltaire arrive à Paris, d'où il retourne à la fin de l'année à Bruxelles. En 1740, il va à La Haye : le prince de Prusse Frédéric, avec qui il était depuis 1746 en relations d'amitié et de correspondance, y faisait imprimer un Anti-Machiavel, quand la mort de son père le fit roi. Son point de vue sur Machiavel se trouvant changé, il voulut retirer l'ouvrage des mains, du libraire. Voltaire alla négocier à La Haye, et ne put obtenir du libraire que le droit de faire une édition corrigée et atténuée. Il rencontrait pour la première fois Frédéric près de Clèves, le 11 septembre 1740, et venait bientôt faire une courte visite à Berlin. Il y retourna en 1743 avec une mission politique : Frédéric le fêta, le berna, et essaya de le brouiller avec la cour de France, pour en orner son palais et son Académie de Berlin. Voltaire se retrouve à Bruxelles au début de 1741 et revient à Cirey avec Mme du Châtelet. Cependant son ancien camarade le marquis d'Argenson était arrivé au ministère; le duc de Richelieu, son vieil ami, qui était en grande faveur, eut l'idée de lui commander un divertissement pour le mariage du Dauphin. Voltaire fit la Princesse de Navarre (1745), qui, avec les poèmes historiques sur les événements de 1744 et sur Fontenoy, le mirent bien en cour. Le voilà favori de Mme de Pompadour, et supporté du roi. Aussitôt les honneurs pleuvent sur lui. Il devient académicien (1746), après cinq échecs, historiographe du roi, gentilhomme de la chambre; il revend bientôt cette dernière charge, et obtint permission de garder le titre. On l'emploie à chanter la grandeur de Louis XV (le Temple de la Gloire, 1745), à mettre en beau français des pièces politiques (manifeste du roi Charles-Edouard), à négocier encore avec le roi de Prusse. Mais ce beau temps ne dure guère : le terrible esprit de Voltaire qui à chaque instant franchit les bornes du respect et de l'étiquette, le fait tomber dans la disgrâce du roi et de sa maîtresse (fin 1746). Il s'en console en chantant les petites cours qui imitaient de loin Versailles; il s'établit un temps chez la duchesse du Maine, à Sceaux et à Anet, il y joue la comédie (la comédie de la Prude écrite à partir de 1739-1740, et Rome sauvée), y lit des vers et des romans; un peu plus tard, il s'en va avec les du Châtelet à Lunéville, chez le roi Stanislas. Il y fait jouer sa comédie de la Femme qui a raison. C'est là qu'un jeune officier, le marquis de Saint-Lambert, rend Mme du Châtelet infidèle à Voltaire une grossesse dangereuse à l'âge qu'elle avait amène un dénouement fatal (septembre 1749). Voltaire la pleure sincèrement. Puis il vient s'installer à Paris, prenant avec lui sa nièce, la grosse Mme Denis, pour tenir sa maison. Il installe un théâtre dans sa maison, et c'est là que débute Lekain, qui sera le grand tragédien du siècle. Mme de Pompadour, depuis sa brouille avec Voltaire, s'était engouée de Crébillon, dont elle faisait jouer les pièces. Alors un duel s'établit entre les deux tragiques. Voltaire reprend les sujets de Crébillon, Sémiramis (29 août 1748), Oreste (12 janvier 1750), et Rome sauvée (1750). Cette dernière tragédie, jouée sur le théâtre de Sceaux, ne sera présentée au public par la Comédie-Française qu'en 1752. Oreste marque un retour de Voltaire aux Grecs, contre Shakespeare. En 1749 (16 juin), la comédie larmoyante de Nanine est une reprise du sujet de Paméla, manqué naguère par La Chaussée. En 1747, sous le titre de Memnon, en 1748 sous son titre définitif de Zadig, a paru le premier des romans de Voltaire, inaugurant un nouveau mode d'expression de sa pensée philosophique. A cette date, poussé par le mouvement

du siècle, peut-être aussi libéré de la tutelle

affectueuse et prudente de Mme du Châtelet, Voltaire paraît

disposé à dire son mot plus nettement sur toutes les affaires

du monde, sur les matières de police et de gouvernement (Lettre

à M. de Machault à l'occasion de l'impôt du vingtième,

non impr., 1749; Des Embellissements de Paris, 1750; Remerciement

sincère à un homme charitable (contre les Nouvelles

ecclésiatiques à propos de l'Esprit des lois A la même époque Frédéric l'invita à s'établir à Berlin. Craignit-il d'être inquiété ou gêné en France dans ses polémiques? Fut-il simplement touché dans sa vanité, et céda-t-il au désir de montrer à Louis XV comment un vrai roi, un grand roi savait apprécier le mérite? Il accepta. Louis XV sentit la leçon, et fut piqué. Il donna à Voltaire l'autorisation demandée d'entrer au service du roi de Prusse, mais il décida de ce jour que, lui vivant, Voltaire ne rentrerait pas à Paris. Aux ouvrages déjà cités, il faut ajouter pour la période de 1733 à 1750 : l'Epître sur la calomnie (1733); épîtres à Uranie (1734); à Mme du Châtelet (1734, 1736) ; au prince royal, puis au roi de Prusse (1736, 1738, 1741, 1742, 1744, 1745) ; au comte Algarotti (1747) ; à Mme Denis (1748) (sur la vie de Paris); le Monde comme il va, le Crocheteur borgne, Cosi-Sancta, (contes, 1746); un écrit sur les Mensonges imprimés (1749), où il contestait l'authenticité du Testament du cardinal de Richelieu, etc. Voltaire arriva à Potsdam le 10 juillet 1750. Ce fut d'abord un enchantement (Lettre à d'Argental du 24 juillet 1850, Mémoires de Voltaire). Les soupers du roi étaient délicieux : plus d'étiquette, et le droit de tout dire. Voltaire eut 20.000 livres de pension, le titre de chambellan, la croix de l'ordre du roi. On représentait ses pièces sur le théâtre de Potsdam. Les frères du roi jouaient un Duc d'Alençon qui était une refonte d'Adélaïde du Guesclin, sans femmes, tandis qu'un autre remaniement du même sujet était offert à la Comédie-Française sous le titre d'Amélie ou le duc de Foix (1712). Il faisait des madrigaux pour la princesse Ulrique, il célébrait surtout une autre soeur du roi, Wilhelmine, la margrave de Bayreuth. Voltaire travaillait beaucoup au milieu des fêtes et de la cour. Il achevait son Siècle de Louis XIV (1751), qu'il publiait à Berlin sous le nom de M. de Francheville, conseiller aulique de S. M. le roi de Prusse (autre édit. augmentée, Dresde, 1753). La Beaumelle s'étant avisé, d'en donner une édition contrefaite enrichie d'une aigre critique, Voltaire en obtint la saisie à Paris et l'arrestation de La Beaumelle, qui fut mis à la Bastille; il répondit à la critique par le supplément du Siècle de Louis XIV (1753), qui provoqua une Réponse de La Beaumelle. A peine hors du grand travail du Siècle de Louis XIV, Voltaire s'était mis à l'Histoire universelle, dont il avait publié les premiers fragments en 1745. Deux volumes d'un abrégé de l'Histoire universelle parurent en 1753 chez Neaulme à La Haye, Voltaire les désavoua, et donna lui-même le 3e volume (Dresde, 1754) l'ouvrage trouvera sa forme à peu près définitive en 1756 Essai sur l'histoire générale et sur les moeurs et l'esprit des nations depuis Charlemagne jusqu'à nos jours (7 vol. comprenant le Siècle de Louis XIV). Sans parler de diverses épîtres et poésies, Voltaire écrivit encore en Prusse son roman de Micromégas, commença le poème sur la Loi naturelle, et excité sans doute par les libres entretiens des soupers du roi, jetait sur le papier ou laissait imprimer de petites pièces amusantes et hardies où les institutions et les croyances n'étaient pas ménagées (Dialogues entre un philosophe et un contrôleur des finances, entre un plaideur et un avocat, entre Marc-Aurèle et un récollet, Pensées sur le gouvernement, Défense de Milord Bolingbroke, 1751-1752). Mais le ciel de Potsdam s'obscurcissait. Un démêlé de Voltaire avec Hirsch (spéculation sur des billets de la banque saxonne, suivie d'un procès) indisposait Frédéric. Des commérages et des rapports troublaient l'amitié du roi et du poète, qui ne savaient pas plus l'un que l'autre tenir leur langue. Frédéric dans une ode à Baculard d'Arnaud le traitait de soleil levant, Voltaire n'était que le soleil couchant. Le roi avait dit, expliquant l'usage qu'il voulait faire du grand l'homme : « On presse l'orange et on la jette quand on a avalé le jus».Voltaire, après la mort de La Mettrie, ayait dit : « La charge d'athée du roi est vacante »;et le roi ne voulait pas qu'on formulât tout haut certaines vérités. Il avait dit aussi à un officier qui lui apportait des vers à corriger : « J'ai bien assez à faire de blanchir le linge sale de votre maître ».La raillerie du roi était coupante et sèche, elle n'épargnait pas Voltaire, qui tout de même ne pouvait riposter sans égards, et enrageait. Cependant, il était arrivé à faire éloigner d'Arnaud : il se heurta à Maupertuis, et sa faveur s'y brisa. Maupertuis, président de l'Académie de Berlin, était en querelle avec le Hollandais Koenig, membre de l'Académie, dont il le fit exclure comme faussaire. Voltaire prit le parti de Koenig. Il fit contre Maupertuis la Diatribe du Docteur Akakia, dont le roi, après en avoir ri à huis clos, brûla la première édition dans sa chambre, et fit brûler la seconde par le bourreau dans les carrefours de Berlin. Voltaire ne le lui pardonna pas. Le roi consentait à se moquer de Maupertuis dans l'intimité; mais il avait trop le sens de l'autorité pour laisser livrer à la risée publique le président de son Académie, un fonctionnaire. Voltaire donc, le 1er janvier 1753, renvoya à Frédéric le brevet de pension, la clef de chambellan et la croix de ses ordres. Une réconciliation plâtrée ne le retint pas, et il obtint de partir le 26 mars. Il passa quelque temps chez la duchesse de Gotha, pour laquelle il composa rapidement les Annales de l'Empire (1753), puis chez le landgrave de Hesse. Il eut à Francfort une mésaventure : le résident du roi de Prusse le retint pendant quelques jours avec Mme Denis, jusqu'à ce qu'il eût rendu l'exemplaire des Poésies de Frédéric, qu'il avait emporté : le roi de Prusse craignait la divulgation de ces poésies, pleines de personnalités à l'adresse des souverains et des ministres de l'Europe, tirées à un très petit nombre d'exemplaires qu'il n'avait remis jusque-là qu'en des mains sûres. Enfin Voltaire arrive en Alsace, à Strasbourg, à Colmar, s'arrête trois semaines à l'abbaye de Senones pour travailler auprès de dom Calmet à son Histoire universelle, puis il va aux eaux de Plombières. Il ne sait où se fixer : Paris lui est fermé. L'Eglise lui donne des inquiétudes. Il croit prudent de faire ses Pâques. Il va à Lyon, où le public l'accueille avec enthousiasme. Alors il se décide à se fixer hors de France, près de la frontière : il achète près de Genève la propriété de Saint-Jean, qu'il baptise les Délices, et à Monrion, près Lausanne, une maison pour l'hiver bientôt une maison à Lausanne même (1757). Il joue la comédie avec fureur aux Délices, à Lausanne, chez lui, et chez un voisin de Lausanne, qui a installé un théâtre dans sa maison de Monrepos. Des tracasseries à Lausanne, à propos du libraire et contrefacteur Grasset; à Genève, à propos de la comédie où les magistrats et les pasteurs ne lui pardonnaient pas de convier l'aristocratie de la ville, décidèrent Voltaire à revenir en territoire français. Il achète la terre de Ferney (1758) et y joint, pour le titre, le comté de Tournay dont il devient locataire à vie. Le propriétaire était le président de Brosses avec qui il se brouilla pour quelques voies de bois qu'il ne voulait pas et qu'il dut payer : il ne le pardonna jamais au président, qu'il empêcha d'entrer à l'Académie. Il fit de Ferney sa résidence ordinaire à partir de 1760. Depuis son retour de Prusse, Voltaire, par la singularité de ses aventures, par l'éclat de son esprit, par sa brillante universalité, par ses chefs-d'oeuvre tragiques et historiques, par la hardiesse croisante de ses écrits philosophiques, occupe passionnément l'attention publique, il devient le roi de l'opinion. Son immense fortune, qui lui permet un large train de vie (il a trente personnes à nourrir et douze chevaux) et lui fournit le moyen d'exercer une large hospitalité, contribue à sa popularité. Il sera de mode de visiter l'hôte des Délices et de Ferney : depuis les comédiens jusqu'à des princes, toutes sortes de gens viendront chercher auprès de Voltaire la consécration de leur réputation artistique, littéraire ou mondaine. Lekain, Mlle Clairon, Mme d'Epinay, le jésuite italien Bettinelli, l'Anglais Gibbon, Marmontel, le duc de Villars (qui était un excellent tragédien), le prince de Ligne, le duc de Lauraguais, le chevalier de Boufflers, La Harpe, Grétry, Mme Stuard, Mme de Genlis, des seigneurs et des princes d'Allemagne et du Nord sont successivement les hôtes de Voltaire. La tradition est si bien établie que quand Joseph II, voyageant sous le nom de comte de Falkenstein, passe près de Ferney sans s'y arrêter, c'est comme un soufflet sur la joue de Voltaire. Quelques-uns de ses visiteurs nous ont

laissé le tableau de sa vie et de son humeur. Voltaire est très

bourgeois et passablement « bourgeois gentilhomme ». Il a l'orgueil

de sa richesse. Il est très seigneur de village. Il aime à

montrer ses châteaux, ses jardins, ses granges, ses champs, ses bois,

ses chevaux, son taureau, ses charrues à semoir. Il aime à

s'habiller richement les jours de cérémonie. Il a bâti

une église et il va à la messe, le dimanche, escorté

de deux gardes-chasse qui portent des fusils. Il tient à tous ses

privilèges et droits féodaux. Il est toujours malade, mourant

et infatigable, pétillant de jeunesse, de verve et d'activité.

Il a l'humeur inégale, il est capricieux et têtu, boudeur,

irascible, passionné, rancunier et pourtant prompt au pardon, quand

le coupable demande grâce et revient.

Portrait gravé de Voltaire. On a fort exagéré son avarice : il est, au contraire, libéral dans les occasions; mais il administre avec beaucoup de sens pratique ses grands biens, et dans les moindres différends, il veut avoir raison : s'il dispute sur trois écus, ce n'est pas aux trois écus qu'il tient, c'est à ne pas avoir le dessous. Il fait beaucoup de bien. En 1760, sur un appel du poète Lebrun, il recueille Marie Corneille, arrière-petite-cousine du grand poète, la dote avec le produit du commentaire sur Corneille, la marie à un bon gentilhomme, Dupuis. Dans les derniers temps, il prend chez lui une orpheline, Mlle de Varicourt et la marie au marquis de Villette. Il héberge un jésuite, le P. Adam, après la dissolution de la Compagnie, et l'emploie à faire sa partie d'échecs. Pendant quelque temps, il a chez lui le petit Florian, qu'il nomme Florianet. S'il était un peu trop «-seigneur de village », du moins il était le bon seigneur. Il chassait la misère de Ferney. Il y établissait des fabriques de montres, et il employait sa popularité européenne à en placer les produits. Ferney, quand il arriva, avait 50 habitants et 1200 quand il mourut. Pendant les vingt-trois dernières

années de sa vie, la fécondité de Voltaire est incroyable.

Il occupe sans cesse le public de sa personne et de ses ouvrages; il n'y

a pas un genre où il ne veuille primer : prose, vers, rien ne semble

lui coûter. Mais quel que soit le genre, l'esprit philosophique met

partout sa marque. Sa grande affaire, sans se désintéresser

des lettres, est devenue la lutte contre les abus de l'ordre social et

contre l'Église. Il faut le suivre année par année

dans cette production variée et prodigieuse, dont on ne signalera

que les pièces importantes :

A ce prodigieux nombre d'écrits, il faut ajouter les innombrables lettres que Voltaire écrivit au cours de sa longue carrière. Moland a rassemblé 10.465 lettres, qui vont de 1711 à 1778. Et il n'a pas tout trouvé. Ces lettres, où se peint Voltaire tout entier, et son temps avec lui, sont le plus pur chef-d'oeuvre de son esprit, sur lequel le temps ne mord pas. Là il échappe à toutes les conventions littéraires : c'est vivant, sincère, naturel, exquis. L'effet de cette activité est incroyable.

Voltaire devint l'idole du public européen. Il avait bien des travers,

bien des ridicules, bien des petitesses. Il manquait souvent de dignité;

il s'avilissait dans les injures qu'il déchargeait libéralement

sur ses adversaires. Il y avait souvent du mépris dans l'amusement

qu'on prenait à ses grimaces et à ses malices : même

ses admirateurs et ses amis s'attristèrent plus d'une fois à

ses postures de vieux singe. On le voyait faire le bouffon, pour faire

rire, mais aussi pour sa sûreté. Il était prêt

à toutes les comédies pour se mettre à l'abri du danger.

Il ne signait pas ses ouvrages ou les signait de faux noms, les attribuait

effrontément aux vivants et aux morts; il consacrait à Dieu

une église, lui Voltaire : il allait

à la messe; il faisait ses pâques, et il faisait dresser par

un notaire l'acte de ses dévotions.

Cela nous paraît assez dégradant. Nous l'aimerions mieux plus franc, plus héroïque; et il aurait tâté du martyre que nous trouverions que c'est mieux pour lui. Nous en parlons à notre aise. Il ne voulait plus ni la Bastille ni l'exil : et s'il ne pouvait s'y soustraire que par le mensonge ou les simagrées, les institutions sociales qui mettaient à ce prix le droit d'écrire librement ne sont-elles pas de moitié, après tout, dans chaque bassesse de l'individu? Aussi, peu à peu, les contemporains furent-ils plus touchés de l'énergie obstinée qu'il mettait à répandre sa pensée que des déguisements vils dont il couvrait sa personne. Ils virent que ces déguisements, à vrai dire, le couvraient moins qu'ils ne narguaient les autorités intolérantes. Mais surtout le bien emporta le mal. On lui sut gré d'être l'infatigable défenseur de la tolérance et de l'humanité, l'irréconciliable ennemi de l'oppression spirituelle et de la misère économique. Quand surtout il joignit les actes aux paroles, et qu'il se fut fait l'avocat de toutes les causes justes, quand il fut le refuge des Calas, des Sirven, des La Barre, des Lally, alors les petitesses du caractère de M. de Voltaire s'évanouiront dans la bienfaisance de son action publique. Ce fut dans les dix dernières années un enthousiasme, presque une religion. En 1770, sur l'initiative de Mme Necker, une statue lui fut élevée par souscription l'exécution en fut confiée au sculpteur Pigalle. L'admiration publique transfigura ce vieillard malin, au sourire sardonique. Elle se fit un Voltaire, si l'on peut dire, de style « Louis XVI », un bon vieillard au sourire indulgent, à l'oeil humide, parole attendrie, geste bénisseur; c'est Voltaire retouché dans le goût de Greuze et de Florian. Ainsi le vit Mme Suard qui vint à Ferney en 1775. -

Voltaire grillait d'envie de jouir de sa gloire. Louis XV mort. Paris pouvait lui être rouvert. A la sollicitation de Mme Denis, sa nièce, qui le gouvernait, il fit le voyage à Paris, afin de faire représenter Irène, une de ses dernières productions. Il y arriva le 10 février 1778. Ce fut un triomphe : ovations dans les rues à son passage ; visites d'hommes illustres, de grands seigneurs, de princes à l'hôtel du marquis de Villette où il était descendu; députation de l'Académie française. La Comédie-Française joue une tragédie nouvelle qu'il vient de composer, et couronne son buste en sa présence. Benjamin Franklin, le représentant de l'Amérique qui veut être libre, vient faire bénir son petit-fils par l'apôtre de la liberté. La constitution d'un vieillard de quatre-vingt-quatre ans, toute robuste qu'elle fût, ne put résister aux secousses de cette gloire tumultueuse. Il mourut dans la nuit du 30 au 31 mai, trois mois après son arrivée, chez le marquis de Villette, sur le quai qui a conservé son nom. Comme il était mort sans s'être réconcilié avec l'Eglise, le curé de Saint-Sulpice lui refusa la sépulture; son corps fut transporté à l'abbaye de Scellières, en Champagne, dont l'abbé Mignot, son neveu, était commendataire. Le 11 juilllet 1791, ses restes furent solennellement transportés au Panthéon, où ils reposent encore; la cérémonie fut solennelle, et s'accomplit au milieu d'un grand enthousiasme populaire. Son coeur fut longtemps conservé à Ferney dans une urne, au-dessous de laquelle on lisait ce vers : Son esprit est partout et son coeur est ici. Le caractère et la portée de l'oeuvre de VoltaireIl faut nous arrêter maintenant à considérer l'oeuvre de Voltaire en ses divers aspects, nous demander ce qu'il a réalisé en chaque genre, et quelle influence il a exercée.L'intelligence est la faculté dominante de Voltaire. L'imagination créatrice - philosophique ou artistique - est subordonnée chez lui à la faculté de comprendre. Il a une curiosité inassouvible qui pousse en tout sens; son cerveau enregistre, classe, et réfléchit toute la connaissance et toutes les idées de l'humanité. Rien ne lui échappe ni ne le laisse indifférent. Son oeuvre est une encyclopédie. L'érudition de Voltaire est souvent superficielle, ses jugements hâtifs ou légers : c'est le revers et le rachat de son universalité. Il a aussi des étroitesses, et des préventions; il ne comprend pas ou il condamne, par humeur ou par préjugé. Cependant il ne faut pas exagérer ces défauts : Voltaire, en ses coups d'oeil, saisit souvent le trait saillant, le point faible ou fort des idées et des systèmes. Il a l'esprit net, il classifie, il simplifie; et si l'on peut se plaindre qu'il ôte de la profondeur aux choses que son clair bon sens résume, il est vrai aussi qu'il excelle à montrer une doctrine dans sa nudité vraie, à faire tomber les voiles majestueux des formules dont elle se drape. En littérature comme ailleurs, l'esprit critique précède chez Voltaire et conduit l'invention : il n'a pas la spontanéité ingénue et à demi inconsciente de certains grands auteurs. Et c'est ici surtout qu'il est le prisonnier de certaines façons de voir. Il a le goût vif, fin, exquis, mais il a le goût de ses contemporains : élève des jésuites et du XVIIe siècle, il ne saura jamais s'affranchir du respect des élégances formelles, ni du dogmatisme absolu de la critique classique. Connaissant mal et sentant médiocrement les Anciens, il s'attachera à l'art que le XVIIe siècle avait tiré des Anciens. Il continuera d'admettre en chaque genre un modèle unique de perfection et de beauté, dont une oeuvre ne peut s'écarter sans subir une diminution de valeur. Il imposera l'imitation du XVIIe siècle : c'est le bon goût, et sans cela point de salut. Il rapportera toutes les oeuvres littéraires, même celle des Anciens, au goût français, c. -à-d. au goût du XVIIe siècle en ce que l'esprit du XVIIIe y chérit particulièrement; et il rebutera ou méprisera, dans Sophocle comme dans Shakespeare, ce qui n'y sera pas conforme. Cependant sa vive curiosité s'éprendra de bien des choses que l'art classique ignore ou ne sait pas : il se résoudra à les introduire comme des incohérences dans l'imitation du XVIIe siècle plutôt que de les recevoir comme les principes d'un renouvellement des formules littéraires. Il aimait le théâtre à

la folie, et pendant soixante ans il a composé sans se lasser pièce

sur pièce, avec plus d'intelligence avisée que de puissance

créatrice. Il n'a rien fait de bon dans la comédie. Il était

trop passionné, trop incapable de s'abstraire du présent

et de la lutte, pour être un peintre impartial des ridicules. Il

ne savait faire que de la satire. Il n'échappait au joug de ses

animosités personnelles que dans le genre larmoyant qui lui a inspiré

l'Enfant prodigue, Nanine, quelques scènes de l'Ecossaise;

il n'aimait pas le genre et faisait à la mode, avec répugnance,

le sacrifice de la tradition.

Ses tragédies valent beaucoup mieux. Nous avons du mal aujourd'hui à leur rendre justice : elles ne peuvent plus guère se jouer, et il n'y a que Zaïre et Mérope qui entre les mains de bons acteurs fassent encore bon effet. Mais il faut les replacer en leur temps, à côté des oeuvres de La Motte, de Crébillon, de Marmontel, de Lemierre, de du Belloy, de La Harpe; et l'on en concevra l'incontestable supériorité. Le style nous les gâte; style factice, faussement classique, vague et pompeux. Les caractères sont superficiels; mollement tracés, par des indications qui ont besoin pour valoir du jeu d'un acteur. La structure est trop adroite, trop truquée, cela manqué de naïveté, on n'a affaire trop souvent qu'à un homme d'esprit qui fait mouvoir des pantins avec adresse. On sent que l'auteur a l'idée de ce qui serait intéressant, émouvant, et il exécute habilement, mais hâtivement. Ces tragédies ont toujours quelque

chose, si l'on peut dire, de bâclé. Mais Voltaire a bien compris

ce qu'était la tragédie classique, et il a essayé

très intelligemment de la conserver. Gardant les unités sans

superstition, et s'en dispensant parfois, maintenant le vers comme l'instrument

essentiel de l'idéalisation poétique, aussi hostile au réaliste

Maillard

de Sedaine qu'au plat Oedipe de La Mothe,

il a voulu que la tragédie fût l'étude, dans une crise,

d'un caractère général ou d'une passion universelle.

Mais très frappé du pathétique de Racine

et de la grandeur du spectacle d'Athalie, il a voulu unir à

l'intérêt de l'intrigue et de la psychologie l'effet saisissant

des coups de théâtre et la beauté du spectacle. Il

a dénoncé l'affadissement du genre par la galanterie romanesque,

chez Campistron, et même chez Crébillon.

Il se plaint que la plupart des tragédies françaises ne soient

que des conversations d'amour en cinq actes. Il

bannit l'amour des sujets qui ne le comportent pas (la Mort de César,

Mérope), ou il veut un amour terrible, tragique, source de tourments

et de crimes (la jalousie dans Zaïre, dans Adélaïde

du Guesclin). Il peint d'autres passions

que l'amour, la passion républicaine de la liberté

(Brutus, Mort de César), le sentiment chrétien

(Zaïre, Alzire), l'amour maternel (Mérope),

le fanatisme de la religion (Mahomet).

Il incline la tragédie vers le mélodrame, par la recherche

des tableaux attendrissants ou terribles, par le goût de l'action,

des surprises, des revirements.

Les incognitos, les reconnaissances, les apparitions d'ombres tiennent une grande place dans son théâtre. Il anime la scène par le mouvement des acteurs, par toutes sortes d'effets sensibles, par la figuration et la mise en scène. Il est le premier qui ait tiré un coup de canon sur la scène française (Adélaïde du Guesclin). Quand le comte de Lauraguais aura débarrassé la scène des banquettes et des spectateurs qui l'encombraient, Voltaire développera le spectacle (Tancrède, Olympie), cherchant toujours plutôt le noble et le touchant que l'impression de réalité. Il essaiera aussi de renouveler les tragédies par les sujets. Dans les sujets romains, il portera un goût curieux de vérité historique (Rome sauvée, le Triumvirat); mais il laissera souvent les Grecs et les Romains, et amènera tous les peuples et tous les siècles sur la scène; l'Asie musulmane dans Zaïre et dans Mahomet, l'Amérique dans Alzire, la Chine dans l'Orphelin de la Chine; et puis des Scythes, des Guèbres; le Moyen âge dans Zaïre et dans Adélaïde du Guesclin, mais surtout dans le brillant et chevaleresque Tancrède qui marque une étape vers le romantisme, et qui installe sur la scène française le genre « troubadour ». Pendant la première partie de sa

carrière, Voltaire emploiera Shakespeare et le théâtre

anglais à renouveler la tragédie française : Orosmane

sortira d'Othello On ne doit pas oublier de mentionner un intérêt que présentent les tragédies de Voltaire, intérêt ardent pour les contemporains, très refroidi pour nous : c'est la philosophie. Dans OEdipe, des mots hardis sur les prêtres; Zaïre et Alzire, sous leur enveloppe chrétienne, sont inspirées par la raison humanitaire du siècle. Mahomet condamne le fanatisme, qui est catholique autant que musulman. Ailleurs les traits sont dirigés sur les rois, sur les abus sociaux. Dans les vingt dernières années, les tragédies de Voltaire seront surtout destinées à la propagande philosophique; elles seront des actes de polémique. Olympie, les Guèbres, les Lois de Minos sont des pièces où il n'y a plus que l'intérêt des idées, plus vif parfois dans les notes que dans les vers. En un mot, les tragédies de Voltaire, miroir de cet esprit mobile et curieux, sont infiniment intéressantes, pour qui n'y cherche pas le plaisir naïf d'être pris par les entrailles : ce plaisir-là Voltaire ne nous le donne qu'à de rares moments. Mais il remue tant d'idées, il fait tant d'essais, il indique tant de directions, chacune de ses pièces exprime si bien un moment de son esprit et de la multiple activité du siècle, que le déchet de valeur esthétique est compensé par la richesse de sens historique. Il est passé en habitude de dire que Voltaire n'est ni poète ni artiste. Il ne l'est pas sûrement de la façon dont Hugo, Lamartine ou Musset le sont, ni Gautier ou Leconte de Lisle. Il faut pourtant faire certaines distinctions. La Henriade est une oeuvre manquée, quelque succès qu'elle ait eu. C'est une application adroite des règles de l'épopée, telle que l'ancienne critique les posait d'après Virgile et le Tasse : on y trouve une tempête, une séparation d'amants, une descente aux enfers, un Elysée, une prédiction des grandeurs nationales, des comparaisons, du merveilleux, des allégories, du style noble. Le poème n'est pas sincère. Ce sceptique fait descendre saint Louis du ciel, et agir la magie; il explique les dogmes théologiques. Les morceaux brillants, récits d'histoire, dissertations politiques ou philosophiques, descriptions scientifiques, ne sauvent pas la froideur de l'ensemble. Il n'y a pas grand bien à dire non plus des Odes de Voltaire; historiques, morales ou scientifiques, elles ont une élégance froide, où la pensée abstraite s'enveloppe maladroitement des formules délirantes qu'on croyait indispensables au désordre lyrique. Les poèmes philosophiques, Discours sur l'homme, Loi naturelle, valent mieux. Ce sont des causeries spirituelles sur les grands problèmes de la morale et de la religion, relevées assez souvent de piquante satire : on peut se demander où est la poésie, mais le bon sens n'a jamais mieux causé en vers. On en dira autant du Temple du goût, étroit comme exposé de doctrine, exquis comme conversation littéraire d'un homme d'esprit pétri de préjugés. Mais voici où Voltaire est véritablement

supérieur l'épître, le

conte,

la satire, les stances,

l'épigramme. Sa philosophie facile

et désabusée n'est jamais plus charmante que dans les épîtres

et les stances, lorsqu'elle ne revêt pas la forme rigide de l'exposition

doctrinale, lorsqu'elle est la vive expression de l'humeur voltairienne.

Il donne à la satire un tour original et neuf; elle n'est plus chez

lui la peinture de moeurs qu'ont tentée Régnier

et Boileau; elle se rapporte, comme chez Horace,

à l'épître, par sa tendance philosophique; mais la

polémique et la passion y débordent, et l'invention d'un

cadre piquant ou bouffon y ajoute une fantaisie imprévue et charmante

(le Pauvre Diable, la Vanité, etc.). Voltaire a été

souvent exquis dans les stances et le madrigal,

par un mélange de volupté vive et de leste moquerie, comme

dans l'épigramme par une gaminerie rieuse qui atténue l'aigreur

du trait. C'est dans ces poésies légères que Voltaire

est poète et artiste; poète et artiste comme on peut l'être

au XVIIIe siècle, et non comme nous

voulons qu'on le soit; si l'on ne veut chercher chez lui que la poésie

de Watteau et de Greuze,

et non pas la noblesse de l'art antique, mais la grâce spirituelle

et parfois polissonne de l'art Louis XV,

on pourra sans peine les y trouver. Quand Voltaire fait de l'antique, il

est froid, guindé, faux; quand il écrit les vers qui conviennent

au mobilier, au costume et aux moeurs de ses lecteurs, aux petits appartements

de Bellevue ou de Potsdam, il y met une essence originale de poésie

dans une forme d'art caractéristique.

Sans appuyer, sans disserter, il nous donne

des croquis charmants et instructifs de la vie de son temps, de la vie

de toutes les classes, et de la vie de tous les pays, au moins de l'idée

qu'un curieux esprit de Français était capable de s'en faire.

Le récit court, n'indiquant jamais que l'aspect des choses, le détail

des faits, qui sont en conformité avec l'idée dont ils doivent

donner l'illustration. Candide Dans l'histoire, Voltaire se présente

à nous sous un jour tout à fait sérieux. De grands

travaux d'érudition, inaccessibles au commun du public autant qu'admirables

en soi, une grande oeuvre de philosophie catholique de l'histoire, de charmants

et quelquefois puissants Mémoires, un programme intelligent

de littérature historique (dans la Lettre à l'Académie),

et des histoires médiocres, ou lourdement indigestes, ou élégamment

frivoles, sans recherches, sans critique, sans impartialité, sans

exactitude voilà ce que l'on avait au début du XVIIIe

siècle. Avec Voltaire, l'histoire entre vraiment dans la littérature;

elle s'y fait représenter par des oeuvres qui comptent.

Mais il n'a pas versé dans son livre tout ce qu'il a appris. Il a fait un choix, mis un ordre, condensé en deux petits volumes, l'immense quantité de matériaux qu'il avait accumulés. On a souvent critique ce plan du livre : Histoire politique et militaire, chap. I-XXIV; Anecdotes sur la cour et le roi, ch. XXV-XXVIII; Gouvernement intérieur, ch. XXIX-XXX; Lettres, sciences et arts, ch. XXXI-XXXIV; Affaires religieuses, ch. XXXV-XXXVIII; Disputes sur les cérémonies chinoises, ch. XXXIX. Ce plan a le défaut de l'ordre analytique : il brise l'unité et la continuité de la vie, il aligne les morceaux du sujet, puis les étudie chacun à part. Mais ce défaut est racheté par de rares qualités de netteté, d'intelligence, de pénétration. Voltaire a beaucoup de sympathie pour son sujet; il lui donne tout ce qu'il peut avoir de respect et d'admiration. Il y avait eu après 1715 une violente

réaction contre Louis XIV : courtisans et philosophes rivalisaient

de sévérité. Voltaire est disposé au contraire

à réhabiliter le grand règne. Il ne déteste

pas le despotisme, lorsqu'il s'exerce par

un Colbert. La grandeur politique de la royauté

française, l'échec de la cour et de la société,

la

Tandis que les historiens qui l'avaient précédé ne donnaient d'attention qu'aux événements militaires et à la fortune des princes, Voltaire voulut faire l'histoire de la nation, de son essor et de sa civilisation : l'ouverture d'un canal ou l'établissement d'une Académie l'intéressait plus qu'une bataille. Il voulut donc peindre tous les aspects du développement national au XVIIe siècle, et fit rentrer le commerce et les belles-lettres dans le plan de l'histoire. Il élargit même encore son dessein, et ce fut le tableau du progrès de l'esprit humain qu'il se proposa d'offrir. L'idée philosophique se substitua à l'induction historique, et altéra en quelque mesure la sérénité impartiale de l'oeuvre. Il voulut peindre les conquêtes de la raison : mais la raison ne triomphe pas sur toute la ligne. La plus belle médaille a son revers : et le revers de la face splendide qu'offre le siècle de Louis XIV dans la perfection de sa littérature, c'est l'importance qu'il donne aux affaires religieuses, c'est l'atrocité du fanatisme dans la ruine du protestantisme, et son ridicule dans les querelles du jansénisme ou du quiétisme. L'histoire ecclésiastique du XVIIe siècle prouve combien il reste encore de chemin à faire pour rendre la nation raisonnable. C'est encore l'histoire de la raison humaine qu'il a voulu écrire dans l'Essai sur les moeurs et l'esprit des nations : précis lumineux d'histoire universelle, qui révèle un talent prodigieux de simplifier et d'éclaircir. L'ouvrage est fondé solidement sur une lecture immense. Voltaire a été aux sources, sans s'attacher à les indiquer au public. Ici encore nous retrouvons une large et humaine conception de l'histoire : il y conduit de front le mouvement politique et le mouvement intellectuel. D'excellents résumés sur la philosophie, les lettres et la science de chaque époque permettent de prendre une vue d'ensemble du progrès de l'humanité. Puis rompant avec le point de vue antique et chrétien, qui enferme l'histoire dans le bassin de la Méditerranée, il montre que toute l'humanité ne tient pas dans le monde grec ou romain, dans le peuple juif et dans les sociétés façonnées par l'esprit grec, romain ou juif. Il écrit des chapitres très neufs et qui ouvraient à l'esprit de vastes horizons sur les Arabes, sur l'Inde, sur la Chine. Il y avait un peu de malice dans cette largeur de vues, et un désir de donner croc-en-jambe à la magnifique théorie providentielle de Bossuet qui fait tourner toute l'histoire du monde autour de l'histoire du peuple juif, conception qui ne tient pas debout, dès qu'on fait entrer en ligne l'Inde et la Chine. Voltaire s'était fait le continuateur de Bossuet, et commençait où Bossuet s'était arrêté, à Charlemagne. Mais tout son livre réfutait la philosophie de son prédécesseur. A lire la suite lamentable et ridicule de misères ou de sottises qui constituent la plus grande partie des annales de tous les peuples, qui pourrait songer à imputer à la Providence un si piteux ouvrage? Le hasard, c.-à-d. les combinaisons d'événements fatales et aveugles, et les passions humaines, çà et là, aux beaux endroits, le génie ou la volonté de quelque grand homme, voilà ce qui fait le train du monde. Les petites causes, dans ces croisements de séries qui se heurtent et s'emmêlent, ont souvent de grands effets, et il n'y a rien de divin dans les plus surprenantes conjonctures. Voltaire est trop occupé d'ôter de l'histoire la philosophie chrétienne pour aimer le temps où l'Eglise chrétienne gouverne le monde. Il ne voit dans le Moyen âge que barbarie, brutalité, ignorance : ni Condorcet qui a plus de sang-froid, ni l'abbé Fleury qui est un chrétien bon teint, n'en ont jugé autrement. Il semble bien que cette vue ne soit pas aussi fausse qu'on l'a dit, si l'on en juge par le tableau qu'a fait du monde féodal un historien bien informé et impartial, Luchaire (Histoire de France publiée sous la direction de Lavisse). Mais Voltaire compromet sa thèse par la passion qu'il y apporte. Le préjugé et la haine l'emportent, et pouvant faire un tableau, il fait une satire. A mesure que l'on approche de la Renaissance, il se ressaisit et retrouve son impartialité. Il n'y a pas à s'arrêter sur ses autres ouvrages historiques bien inférieurs à ceux dont on vient de parler. Mais il faut signaler ses écrits de polémique et de critique historique. Evidemment, dans ses querelles avec La Beaumelle, Larcher, Guénée, Foncemagne et d'autres, Voltaire s'est souvent trompé. Il a dénié trop obstinément toute valeur au testament du cardinal de Richelieu. Mais ses erreurs même prouvent qu'il avait compris le principe fondamental de la méthode historique: Il ne se bornait pas à collectionner des témoignages, il les critiquait. C'était la première fois qu'on voyait un littérateur comparer des textes, relever des contradictions, peser l'autorité d'un témoin, discuter l'authenticité d'une pièce. Quel progrès non seulement sur Rollin, mais sur Montesquieu même, qui recevait les paroles des historiens anciens sans poser toutes ces questions! Il a manqué à Voltaire la patience, la solidité de savoir, la sérénité impartiale; mais il avait le sentiment de la méthode. Il avait la peur d'être dupe et le doute aigu qui sont le commencement de la science. Quel que fût l'éclat des talents

multiples de Voltaire, ils s'effaçaient dans l'admiration ou l'aversion

qu'inspiraient ses idées philosophiques, que de plus en plus, à

mesure qu'il vieillit, ils ne servirent qu'à mettre en valeur. Il

faut s'entendre sur le nom de philosophe quand on l'applique à Voltaire,

et, en général, aux écrivains français du XVIIIe

sièle; ces philosophes-là ressemblent bien peu à un

Descartes,

un Gassendi, un Kant,

un Comte. Leur philosophie paraît consister

surtout dans une vive polémique contre des choses qui jusque-là

étaient respectées. Elle paraît occupée plutôt

de réformes pratiques dans l'ordre social que de recherches spéculatives

dans l'ordre de la pensée pure. Voltaire, à coup sûr,

est un médiocre métaphysicien, il a peu de goût pour

la métaphysique, où il ne voit guère que de la théologie

déguisée. Il estimerait volontiers qu'il n'y a pas de métaphysique

hors de la science, et que la connaissance que la science nous donne de

l'univers et de l'humain est le seul fondement de la vraie philosophie.

Tout son effort consiste à rejeter les croyances, traditions et systèmes, qui ne sont pas d'accord avec la raison, à laquelle les sciences de la nature et les sciences historiques fournissent le critérium du possible et de l'impossible, du cohérent et du contradictoire. Au fond, il a une tendance positiviste à ne s'en rapporter qu'aux faits. Mais la spéculation ne le contente pas : la philosophie, pour lui comme pour Montaigne, est un art de vivre; elle doit conduire l'humain, par la vérité, au bonheur. Il faut faire passer dans la vie individuelle et dans la vie sociale les découvertes de la raison et de la science, organiser la morale et les institutions selon la vraie philosophie. Malgré l'apparence que fournissent quelques phrases qu'on a trop exploitées, Voltaire n'est pas un aristocrate qui réserve la vérité à l'élite du monde il veut une diffusion large de la raison et des lumières, et c'est pour cela qu'il travaille si fort à « déchristianiser » la France et l'Europe. Cette tendance pratique détermine la forme de sa philosophie. Peu d'ouvrages dogmatiques, point de longs ouvrages, « Jamais vingt volumes in-folio ne feront de révolution : ce sont les petits livres à trente sous qui sont à craindre ». Il multipliera donc les courts écrits, vifs, légers, amusants, car il faut amuser surtout, piquer la curiosité, retenir l'attention. Il faut se faire lire, et pour cela il faut servir le public selon son goût, même selon son vice. On enveloppera l'idée, grave et forte, de frivolité fantaisiste, de satire maligne, de polissonne grivoiserie : c'est l'appât où se prennent messieurs les courtisans et les belles dames; et le bourgeois aime les épices autant que le seigneur. Il faut sans cesse surprendre, réveiller le goût blasé, fixer l'attention distraite : de là tous ces pseudonymes saugrenus ou facétieux, ces masques à demi soulevés derrière lesquels se dessine le fameux « sourire de Voltaire ». En un mot, Voltaire est un grand journaliste. Il représente, parmi les grands écrivains français, à une date où la presse naissait à peine, le génie et la puissance de la presse. Il a tous les défauts du journaliste : information superficielle, affirmations téméraires, plaisanteries, ou personnalités substituées à la discussion approfondie des idées, partialité passionnée. Mais il a au suprême degré les talents que le journal exige : des connaissances universelles, une faculté prodigieuse d'assimilation, un sens juste, rapide, aigu, infiniment plus de sérieux et de solidité qu'on ne dit souvent, sous la légèreté du ton, et puis le talent d'exciter la curiosité, d'intéresser l'indifférence, de saisir l'actualité, de tout rendre clair et simple, de tourner toutes les idées du côté qui les fait le mieux comprendre et goûter. Quelles sont donc les idées que Voltaire, par cette méthode, défendait et répandait? Pur métaphysicien, on l'a dit, il avait adopté la doctrine de Locke, le moins métaphysicien, le plus « expérimental » des philosophes du siècle précédent. Il adhérait au sensualisme : toutes nos idées viennent des sens; Dieu tout-puissant a bien pu, s'il a voulu, donner à la matière la faculté de penser. Voilà de quoi bousculer le spiritualisme cartésien, et atteindre, à travers Descartes, la métaphysique chrétienne. Cependant, Voltaire, semble-t-il n'arrive pas à donner beaucoup de cohésion à sa conception, il vacille, il se contredit; au cours de sa longue carrière, il prend des points de vue opposés. Il détruit l'immortalité de l'âme, et parfois même la croyance en Dieu semble n'avoir plus de fondement. Mais, d'autre part, Voltaire affirme énergiquement en maint endroit l'existence de Dieu; on peut le dire déiste en général : Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer.Dieu est nécessaire à la morale : il faut croire à un Dieu rémunérateur et vengeur, si l'on veut que la morale ait un fondement et une sanction. Mais s'il y a une rémunération de la vertu, comme elle ne se produit pas, certes, en ce monde, voilà donc l'immortalité de l'âme qui reparaît. Il ne faut pas trop triompher de ces hésitations de Voltaire : sentir l'impossibilité de prouver Dieu et l'âme immortelle, et croire Dieu et l'âme immortelle des idées nécessaires à la morale, ce n'est pas si sot, ni d'un si mauvais métaphysicien, et dans une autre forme Emmanuel Kant n'a pas procédé autrement. En morale, la

doctrine de Voltaire paraît aussi un peu flottante : il est surtout

préoccupé d'exposer une morale pratique et ne s'attarde guère

dans la métaphysique de la morale. Il prend la conscience, la liberté,

les instincts d'humanité, de sympathie, de justice comme donnés;

et c'est vrai de l'homme de son temps. N'ayant pas d'idée claire

de la morale de l'évolution, il prend Dieu comme expliquant d'un

coup la présence de ces données, en dispensant l'esprit de

s'attarder hors de la pratique, Il continue Rabelais,

Montaigne et Molière; il fait de la morale

un art d'être heureux, mais la vertu est un élément

indispensable du bonheur. La vertu n'est plus l'effort

contre la nature, c'est la perfection de la nature, c'est le juste équilibre

de l'instinct et de la raison. La raison choisit

dans le conflit des instincts opposés;

elle marque la mesure à l'appétit de chaque instinct. La

morale de Voltaire est une sorte d'épicurisme actif et bienfaisant,

qui ne renonce qu'aux voluptés impossibles, dangereuses, et qui

fait du souci du bonheur d'autrui une partie du bonheur

individuel.

Toute la métaphysique et la morale

de Voltaire, comme sa critique historique, ont toujours la pointe tournée

contre le catholicisme. Il en a horreur et a travaillé à

le détruire. Au nom de la raison, il n'admet pas de révélation.

Toute religion qui se dit révélée est une absurdité

le jésuite, le janséniste,

le quaker, l'anglican,

le luthérien, le puritain,

le musulman, le juif

sont tous logés par le sage Chinois qu'ils viennent convertir à

la maison des fous. Particulièrement absurde est le catholicisme.

Voltaire fait une critique bouffonne de la Bible Ce n'est pas seulement sa raison qui l'acharne contre l'Eglise, c'est son humanité. L'Eglise opprime les consciences, l'Eglise excite le fanatisme. Voltaire, chaque année, avait la fièvre le jour de la Saint-Barthélemy. Il ne pouvait parler sans horreur de la législation sur l'hérésie et sur le sacrilège. Guerre donc à « l'infâme » qui écrase la pensée et torture les corps! L'histoire ecclésiastique n'est qu'une suite funeste de crimes, de persécutions, de massacres. Tout est mauvais dans la religion : il n'est pas jusqu'à cette philosophie de la Providence, d'apparence si consolante, qui ne soit en effet et fausse et nuisible ; elle est à extirper même de la philosophie rationnelle, et Voltaire la pourchasse dans Leibniz comme dans Bossuet. L'optimisme, qui voit le bien partout dans le monde; est une doctrine de résignation au mal, partant de mollesse et d'inertie; il faut crier bien haut le mal qui est dans le monde, révolter les humains contre lui pour qu'ils s'évertuent à y remédier; au lieu de raisonner en métaphysicien pour se leurrer d'optimisme, Candide travaille, cultive son jardin, en homme sensé, pour améliorer son mauvais sort. Et qu'on n'oppose pas le Mondain à Candide : si l'on vit à l'aise dans la société en 1736, c'est que depuis d'innombrables années l'activité humaine, la raison humaine, les inventions humaines ont aménagé le monde un peu mieux qu'il n'était sortant des mains du Créateur. Ceci nous conduit à la philosophie

sociale de Voltaire. Elle est également désabusée

des systèmes et de l'a priori, uniquement appliqué

à la poursuite des résultats positifs. On a fort reproché

à Voltaire d'avoir manqué de patriotisme, d'avoir ri de Jeanne

d'Arc et complimenté le roi de Prusse qui battait la France.

Voltaire a eu pour complice, dans sa scandaleuse Pucelle, tout son

siècle; et ce qu'il a raillé dans Jeanne d'Arc, ce n'est

pas l'idée patriotique - d'ailleurs elle ne se battait pas pour

une patrie, mais pour une faction monarchique -, c'est l'illuminisme

religieux, les visions et l'extase mystiques. Il a vu Jeanne d'Arc à

travers Marie Alacoque. Quant aux défaites des armées françaises,

qui donc alors attachait aux incidents de ces guerres dynastiques la destinée

de la patrie? Les frontières de France

n'étaient pas menacées, ni l'intégrité du territoire.

Aucune idée généreuse n'intéressait les coeurs

aux succès militaires. Il faudra la guerre d'Amérique, une

guerre qui se veut idéaliste, et les guerres

de la Révolution, des guerres de défense nationale, pour

refaire de l'armée le symbole de la patrie. Jusque-là, le

public et Voltaire mettaient l'honneur de la France dans la pensée,

et non dans les armes : le patriotisme du XVIIIe

siècle consiste à faire de la France l'institutrice des nations,

à la lancer la première dans les voies de la civilisation

et du progrès. On avait alors un idéal de solidarité

humaine, un large cosmopolitisme, qui était parfaitement légitime

et très noble, tant que la patrie était intacte et en sûreté.

Un autre reproche qu'on a fait à Voltaire est d'avoir méprisé le peuple et soutenu le despotisme. Bourgeois, et passablement « bourgeois-gentilhomme », il a accepté l'inégalité sociale; il a parlé plus d'une fois en termes méprisants du peuple, de cette « horde de cerfs dans le parc d'un grand seigneur ». Il a cru que le progrès devait venir d'en haut, et que le bien-être de la nation ne pouvait se réaliser que par l'action du roi et des privilégiés. Sa doctrine politique est en un mot le despotisme paternel : cela été l'illusion persistante et l'expérience originale du XVIIIe siècle. Il y avait dans cette politique beaucoup d'impatience, de désir passionné d'aboutir; le peuple était si ignorant, si abruti par la misère. A quel lointain avenir eût-il fallu ajourner la réforme sociale, si l'on avait attendu que le peuple fût éclairé et capable d'être libre? Entreprendre le bien public par l'action du despote éclairé, c'est un moyen d'arriver tout de suite à des résultats. Voltaire donc n'est ni républicain, ni démocrate, reste monarchiste, gentilhomme et propriétaire, n'attaque aucune des institutions fondamentales de l'Ancien régime, et même aide le despotisme contre les corps privilégiés dans la suppression des parlements : il attend plus du monarque que des oligarchies aristocratiques, Mais dans ces limites, il exerce une action vigoureuse : il échenille pour ainsi dire la monarchie de tous ses abus. Le devoir d'un gouvernement est de procurer la paix, le bien-être, la justice. Il a la haine de la guerre. Il a la passion des questions économiques : rien ne lui paraît ni aride ni mesquin. Il a des idées sur la voirie, la salubrité des villes, l'utilité des voies de communication. Il s'occupe de l'agriculture, de l'industrie, du commerce. Il discute la réforme de l'impôt. Il veut qu'on soulage le paysan; et il indique la richesse de l'Eglise comme une des causes de la misère du peuple. Que ne transforme-t-on les couvents en hôpitaux et en écoles? que n'emploie-t-on les moines à construire des routes et des canaux? Il demande la réforme de la justice : d'abord l'unité de la législation. « Ah ! dit l'avocat au plaideur, si vos pupilles étaient nés à Guignesla-P. au lieu d'être natifs de Melun près Corbeil », ils gagneraient leur procès, qu'ils ont perdu. Puis la justice est lente et coûteuse. Et surtout la justice est atroce et injuste. A quoi bon des supplices rigoureux? Pourquoi si souvent la peine de mort? « Un pendu n'est bon à rien. » Il faut de la proportion entre les délits et les peines. Il faut de l'humanité dans les châtiments. Il y faut surtout de la justice, et l'on ne saurait prendre trop de précautions pour ne pas punir l'innocent. La législation et la procédure du temps, au contraire, traitaient l'accusé en coupable. La torture, en même temps que cruelle, était un moyen de fausser la justice : elle tirait des innocents, par la souffrance, l'aveu des crimes qu'ils n'avaient pas faits. On doit à Voltaire plus qu'à personne l'abolition de la torture. L'influence de Voltaire a été considérable avant et après sa mort. Il a d'abord tourné les esprits du côté des améliorations pratiques de la vie et de la société. Il a contribué beaucoup à déterminer l'idéal et tracer le programme de « l'administration » moderne en ses meilleurs moments, quand elle a été autoritaire, non pas libérale, mais active, éclairée, bienfaisante, et employant toute son autorité à la prospérité économique du pays, point tracassière, et laissant les gens de talent et de pensée vaquer en toute tranquillité à leurs travaux, Il a ensuite fourni aux diverses classes, à la noblesse pendant le XVIIIe siècle, à la bourgeoisie pendant le XVIIIe siècle et les trois quarts du XIXe au peuple pendant la seconde moitié du XIXe, siècle, une philosophie rationnelle, anti-catholique, un système complet d'argumentation sceptique et sarcastique contre la religion et l'Eglise : c'est cela en particulier qu'on a appelé le voltairianisme. Le Siècle anticlérical réimprimait même en 1867 les oeuvres complètes de Voltaire. Voilà les deux faces principales de l'action de Voltaire. D'une façon plus générale, il a été un grand professeur de doute et d'ironie, et le plus grand démolisseur d'idoles, de préjugés et de traditions qu'il y ait eu. C'est par là que ce riche bourgeois, flagorneur de Louis XV, a contribué plus que personne à rendre la Révolution nécessaire, possible et facile : il a ruiné le respect des croyances et des institutions qui maintenaient l'Ancien régime. Et il l'a ruiné, non pas tant dans l'âme des opprimés, mais surtout dans celle des privilégiés. Il a désarmé les classes qui avaient intérêt à défendre l'Eglise et la monarchie; et il a amené aux États généraux de 1789 une foule de prêtres et de nobles philosophes, incrédules, humanitaires, qui ont travaillé à jeter à bas l'édifice dont les ruines devaient les écraser. (Gustave Lanson).

Voltaire.

|

| . |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|