| Denis Diderot, illustre philosophe et écrivain, né à Langres le 5 octobre 1713, mort à Paris le 31 juillet 1784. Il est sorti d'une famille d'artisans qui avait peu à peu conquis la solide aisance de la bourgeoisie d'alors; son père était coutelier et n'avait jamais quitté son établi, mais il put faire donner à ses deux fils une éducation classique très complète. L'aîné devint un penseur célèbre, le second entra dans les ordres, fut pourvu d'un canonicat à Langres même et attaché à la personne de M. de Montmorin, évêque du diocèse. Diderot avait en outre deux soeurs, l'une qui se fit religieuse et qui mourut folle, l'autre, qui ne se maria pas, soigna son père jusqu'à son dernier jour, et, malgré des tracas d'humeur assez fréquents, tint la maison de l'abbé après le partage de la succession paternelle. C'est ce frère et cette soeur (Diderot paraît avoir aimé tendrement celle-ci) qu'il a mis en scène dans l'Entretien d'un père avec ses enfants. II n'a, en revanche, presque jamais parlé de sa mère, qu'il ne perdit cependant qu'assez tard. Destiné à l'état ecclésiastique, il fut envoyé à Paris pour étudier en théologie , puis il entra chez un procureur; mais n'ayant de goût que pour les sciences et les lettres, il renonça à prendre un état, et se livra tout entier à l'étude, embrassant tout à la fois littérature, métaphysique, morale, physique, géométrie. Diderot se mit en même temps à donner des leçons et à faire des livres pour vivre. Marié très jeune, il fut distrait de ses affections domestiques par plusieurs liaisons (Mme de Puisieux; Sophie Volland). Il débuta par des traductions et d'obscurs travaux de librairie, tout en travaillant à ses propres oeuvres. Il publie en 1745 un Essai sur le mérite et la vertu, imité de Shaftesbury; en 1746, des Pensées philosophiques, qui commencèrent à attirer sur lui l'attention, et qui furent condamnées au feu par le parlement; en 1749, la Lettre sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voient, qui renfermait quelques paradoxes et quelques allusions hardies à des personnages puissants, ce qui le fit enfermer quelque temps à Vincennes. , puis il entra chez un procureur; mais n'ayant de goût que pour les sciences et les lettres, il renonça à prendre un état, et se livra tout entier à l'étude, embrassant tout à la fois littérature, métaphysique, morale, physique, géométrie. Diderot se mit en même temps à donner des leçons et à faire des livres pour vivre. Marié très jeune, il fut distrait de ses affections domestiques par plusieurs liaisons (Mme de Puisieux; Sophie Volland). Il débuta par des traductions et d'obscurs travaux de librairie, tout en travaillant à ses propres oeuvres. Il publie en 1745 un Essai sur le mérite et la vertu, imité de Shaftesbury; en 1746, des Pensées philosophiques, qui commencèrent à attirer sur lui l'attention, et qui furent condamnées au feu par le parlement; en 1749, la Lettre sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voient, qui renfermait quelques paradoxes et quelques allusions hardies à des personnages puissants, ce qui le fit enfermer quelque temps à Vincennes. Chargé de la traduction de l'encyclopédie anglaise d'Ephraïm Chambers, il persuada le libraire qui l'employait d'élaborer une oeuvre nouvelle : ce fut l'origine de l'Encyclopédie . Intéressant à ce projet quelques autres gens de lettres, Diderot s'adjoignit le mathématicien d'Alembert, qui partagea la direction de l'entreprise et écrivit le Discours préliminaire . Intéressant à ce projet quelques autres gens de lettres, Diderot s'adjoignit le mathématicien d'Alembert, qui partagea la direction de l'entreprise et écrivit le Discours préliminaire . L'Encyclopédie, dont le tome Ier parut en 1751, avec un grand succès, fut suspendue en 1752 et en 1759. D'Alembert, découragé par les persécutions abandandonna en route, mais, au final, Diderot réussit, à travers mille obstacles que lui avaient suscité le clergé et l'autorité civile, à mener à terme cette grande entreprise (1751-1772, 28 vol. in-fol., à savoir; 17 de texte et 11 de planches). II s'y réserva les articles sur la philosophie ancienne . L'Encyclopédie, dont le tome Ier parut en 1751, avec un grand succès, fut suspendue en 1752 et en 1759. D'Alembert, découragé par les persécutions abandandonna en route, mais, au final, Diderot réussit, à travers mille obstacles que lui avaient suscité le clergé et l'autorité civile, à mener à terme cette grande entreprise (1751-1772, 28 vol. in-fol., à savoir; 17 de texte et 11 de planches). II s'y réserva les articles sur la philosophie ancienne et ceux sur les arts et métiers, et les traita avec talent. Entre temps, il avait publié les Pensées sur l'interprétation de la nature et ceux sur les arts et métiers, et les traita avec talent. Entre temps, il avait publié les Pensées sur l'interprétation de la nature (1754), inspirées par le Novum Organum (1754), inspirées par le Novum Organum de Bacon, Du poème dramatique (1759); il donna aussi deux drames, le Fils naturel de Bacon, Du poème dramatique (1759); il donna aussi deux drames, le Fils naturel , 1757 (et les Entretiens sur le Fils naturel), et le Père de Famille , 1757 (et les Entretiens sur le Fils naturel), et le Père de Famille , 1758, pièces d'un genre tout nouveau; il fit connaître et goûter Samuel Richardson; il juge,enfin, dans ses Salons les ouvrages de peinture , 1758, pièces d'un genre tout nouveau; il fit connaître et goûter Samuel Richardson; il juge,enfin, dans ses Salons les ouvrages de peinture exposés en 1765 et 1767. exposés en 1765 et 1767.

-

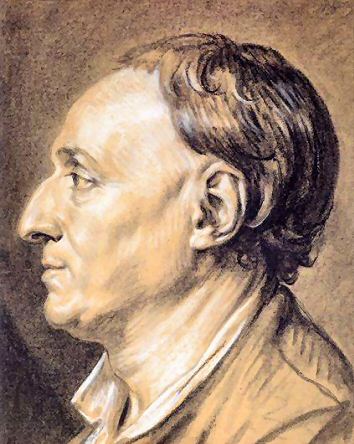

Denis Diderot, par P.-M. Alix. Cependant, tous ces travaux ne l'enrichissaient pas, et Denis Diderot se vit réduit en 1765 à vendre sa bibliothèque pour doter sa fille (la future Mme de Vandeuil) : l'impératrice de Russie , Catherine II, qui favorisait les philosophes, l'acheta 50.000 francs, à la condition qu'il continuerait d'en jouir, et dès ce moment elle se chargea de pourvoir à ses besoins. En 1773, Diderot entreprit un voyage en Russie , Catherine II, qui favorisait les philosophes, l'acheta 50.000 francs, à la condition qu'il continuerait d'en jouir, et dès ce moment elle se chargea de pourvoir à ses besoins. En 1773, Diderot entreprit un voyage en Russie , pour remercier sa bienfaitrice. Auprès de l'impératrice, il dépensa en projets de réformes, en utopies, tout ce que sa prodigieuse imagination lui suggérait. De retour àParis où il vécut fort retiré jusqu'à sa mort. Il publia dans ses dernières années Jacques le Fataliste , pour remercier sa bienfaitrice. Auprès de l'impératrice, il dépensa en projets de réformes, en utopies, tout ce que sa prodigieuse imagination lui suggérait. De retour àParis où il vécut fort retiré jusqu'à sa mort. Il publia dans ses dernières années Jacques le Fataliste , la Religieuse , la Religieuse , le Neveu de Rameau , le Neveu de Rameau et un Essai sur les règnes de Claude et de Néron, 1779, qui n'est autre chose qu'une apologie déclamatoire de Sénèque, avec une appréciation de sa philosophie et de ses écrits. et un Essai sur les règnes de Claude et de Néron, 1779, qui n'est autre chose qu'une apologie déclamatoire de Sénèque, avec une appréciation de sa philosophie et de ses écrits. Outre les ouvrages qu'il publia sous son nom, Denis Diderot a beaucoup contribué à l'Histoire philosopique des deux Indes de Raynal, au Système de la nature de d'Holbach, et à quelques autres publications antireligieuses. A côté de cela, on lui attribua, mais à tort, le Code de la nature et autres écrits du même genre. Il mourut dans un appartement de la rue de Richelieu, que Catherine II avait fait louer pour lui, et pour lequel il venait de quitter son quatrième étage de la rue Taranne. Diderot avait été lié avec les principaux écrivains du XVIIIe s., avec J. J. Rousseau qui plus tard devint son ennemi, avec Voltaire, d'Alembert, d'Holbach. Il avait eu pour amis particuliers Grimm et Naigeon.

- | Regrets sur ma vieille robe de chambre [Ce célèbre morceau, qui nous révèle le Diderot intime, débraillé et bon enfant, travailleur obstiné et maniaque, est aussi très intéressant à étudier, comme développement ingénieux et brillant d'un aimable paradoxe. Il fut publié sous forme de petite brochure, en 1772, probablement à l'insu de Diderot, avec la note suivante (de Grimm ou de Meister) : « M. Diderot ayant eu occasion de rendre un service signalé à Mme Geoffrin, celle-ci imagina, par reconnaissance, d'aller déménager un jour tous les haillons du réduit philosophique et d'y faire mettre d'autres meubles, qui, quoique beaux, étaient d'une extrême simplicité, et ne sont devenus si recherchés que sous la plume poétique du pénitent en robe de chambre écarlate. » On comparera aux Regrets sur la vieille robe de chambre, l'épître de Sedaine A mon habit, et la chanson de Béranger : A mon Vieil habit.] « Pourquoi ne l'avoir pas gardée? Elle était faite à moi, j'étais fait à elle. Elle moulait tous les plis de mon corps sans le gêner : j'étais pittoresque et beau. L'autre, roide, empesée, me mannequine. Il n'y avait aucun besoin auquel sa complaisance ne se prêtât, car l'indigence est presque toujours officieuse. Un livre était-il couvert de poussière, toujours un de ses pans s'offrait à l'essuyer. L'encre épaisse refusait-elle de couler de ma plume, elle présentait le flanc. On y voyait tracés en longues raies noires les fréquents services qu'elle m'avait rendus. Ces longues raies annonçaient le littérateur, l'écrivain, l'homme qui travaille. A présent, j'ai l'air d'un riche fainéant; on ne sait qui je suis. Sous son abri je ne redoutais ni la maladresse d'un valet, ni la mienne, ni les éclats du feu, ni la chute de l'eau. J'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre; je suis devenu l'esclave de la nouvelle. A caque instant je dis : « Maudit soit celui qui inventa de donner du prix à l'étoffe comme en la teignant en écarlate! Maudit soit le précieux vêtement que je révère! Où est mon ancien, mon humble, mon commode lambeau de calmande! Mes amis, gardez vos vieux amis, craignez l'atteinte de la richesse; que mon exemple vous instruise. La pauvreté a ses franchises; l'opulence a sa gêne. O Diogène! si tu voyais ton disciple sous le fastueux manteau d'Aristippe, comme tu rirais! O Aristippe, ce manteau fastueux fut payé par bien des bassesses. Quelle comparaison de ta vie molle, rampante, efféminée, et de la vie libre et ferme du cynique déguenillé! J'ai quitté le tonneau où je régnais, pour servir sous un tyran. » Ce n'est pas tout. Écoutez les ravages du luxe, les suites d'un luxe conséquent. Ma vieille robe de chambre était une avec les autres guenilles, qui m'environnaient. Une chaise de paille, une table de bois, une tapisserie de Bergame, une planche de sapin qui soutenait quelques livres; quelques estampes enfumées, sans bordure, clouées par les angles sur cette tapisserie; entre ces estampes, trois ou quatre plâtres suspendus formaient, avec ma vieille robe de chambre, l'indigence la plus harmonieuse. Tout est désaccordé; plus d'ensemble, plus d'unité, plus de beauté... J'ai vu la bergame céder la muraille à la tenture de damas; la chaise de paille reléguée dans l'antichambre par le fauteuil de maroquin; Homère, Virgile, Horace, Cicéron, soulager le faible sapin courbé sous leur masse, et se renfermer dans une armoire marquetée, asile plus digne d'eux que de moi; une grande glace s'emparer du manteau de ma cheminée; ces deux jolis plâtres que je tenais de Falconet et qu'il avait réparés lui-même, déménagés par une Vénus accroupie : l'argile moderne brisée par le bronze antique. La table de bois disputait encore le terrain, à l'abri d'une foule de brochures et de papiers entassés pêle-mêle, et qui semblaient devoir la dérober longtemps à l'injure qui la menaçait. Un jour, elle subit son sort: et, en dépit de ma paresse, les brochures et les papiers allèrent se ranger dans les serres d'un bureau précieux. Instinct funeste des convenances! tact délicat et ruineux, goût sublime, qui changes, qui déplaces, qui édifies, qui renverses, qui vides les coffres des pères, qui laisses les filles sans dot, les fils sans éducation, qui fais tant de belles choses et de si grands maux; toi qui substitues chez moi le fatal et précieux bureau à la table de bois, c'est toi qui perds les nations, c'est toi qui peut-être un jour conduiras mes effets sur le pont Saint-Michel, où l'on entendra la voix enrouée d'un crieur dire : « A vingt louis une Vénus accroupie! » Il y avait un angle vacant à côté de ma fenêtre. Cet angle demandait un secrétaire, qu'il obtint, et ce fut ainsi que le réduit édifiant du philosophe se transforma dans le cabinet scandaleux du publicain. J'insulte ainsi à la misère nationale. De ma médiocrité première, il ne m'est resté qu'un tapis de lisières. Ce tapis mesquin ne cadre guère avec mon luxe, je le sens. Mais j'ai juré et je jure que je réserverai ce tapis, comme le paysan transféré de sa chaumière dans le palais de son souverain réserve ses sabots. Lorsque le matin, couvert de la somptueuse écarlate, j'entre dans mon cabinet, si je baisse la vue, j'aperçois mon ancien tapis de lisières : il me rappelle mon premier état, et l'orgueil s'arrête à l'entrée de mon coeur! Non, mes amis, non, je ne suis point corrompu. Ma porte s'ouvre toujours au besoin qui s'adresse à moi : il me trouve la même affabilité; je l'écoute, je le conseille, je le secours, je le plains. Mon âme ne s'est point endurcie. Mon luxe est de fraîche date, et le poison n'a pas encore agi. Mais, avec le temps, qui sait ce qui peut arriver? qu'attendre de celui qui a oublié sa femme et sa fille, qui s'est endetté, qui a cessé d'être époux et père, et qui, au lieu de déposer au fond d'un coffre fidèle une somme utile... Ah! saint prophète, levez vos mains au ciel, priez pour un ami en péril. »

(Diderot, 1772). | Le philosophe et l'écrivain.

Denis Diderot s'était assimilé presque toutes les sciences de son époque, l'Antiquité classique, les littératures étrangères, faisant ainsi le tour du monde avant de le refléter dans ses écrits. Il procède peu par inspiration; presque toutes ses oeuvres ont pour point de départ une lecture, une conversation, et ne sont que l'expression d'un état passager de son activité mentale, au lieu d'être le résultat d'un long et patient travail. De là une certaine impression de hâte que laissent ses écrits. Diderot est ennemi du christianisme , et même de toute idée religieuse. Pour lui, le Dieu , et même de toute idée religieuse. Pour lui, le Dieu des religions des religions n'existe pas, et le besoin d'un Etre suprême ne se fait même pas sentir pour sanctionner une morale, celle-ci n'étant qu'une invention humaine, une duperie, car elle consiste à refréner des besoins tout naturels, et c'est à la nature que nous devons obéir. Etre bienfaisant, voilà la seule obligation morale. Admirateur enthousiaste de la vie et de ses formes, Diderot annonce le règne des sciences naturelles et leur prédominance sur la mathématique n'existe pas, et le besoin d'un Etre suprême ne se fait même pas sentir pour sanctionner une morale, celle-ci n'étant qu'une invention humaine, une duperie, car elle consiste à refréner des besoins tout naturels, et c'est à la nature que nous devons obéir. Etre bienfaisant, voilà la seule obligation morale. Admirateur enthousiaste de la vie et de ses formes, Diderot annonce le règne des sciences naturelles et leur prédominance sur la mathématique . Il remet l'humain dans la nature, et, un peu avant Helvétius et d'Holbach, ramène la morale à la physiologie. . Il remet l'humain dans la nature, et, un peu avant Helvétius et d'Holbach, ramène la morale à la physiologie.

-

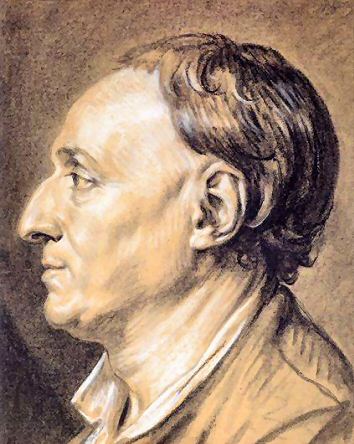

Denis Diderot, par Greuze (1766). Le style de Diderot, c'est Diderot lui-même. Sa phrase traduit l'impression du moment et prend tous les tons, depuis la déclamation, d'un lyrisme quelquefois emphatique, jusqu'au "naturaIisme" le plus précis. A côté de telle invocation, où court le souffle robuste d'un Lucrèce, à côté de tel tableau, où apparaît déjà le charme descriptif d'un Chateaubriand, se trouvent des scènes d'une crudité naïve, des images vulgaires. Il prend, pour rédiger la partie technologique de l'Encyclopédie , un style clair et concis de spécialiste. Enfin, dans ses Salons (1765-1766-1767), il rencontre, pour parler de la peinture, des expressions justes, mêlant à la description purement littéraire les détails techniques indispensables, qu'il est regardé avec raison comme le fondateur de la critique d'art. , un style clair et concis de spécialiste. Enfin, dans ses Salons (1765-1766-1767), il rencontre, pour parler de la peinture, des expressions justes, mêlant à la description purement littéraire les détails techniques indispensables, qu'il est regardé avec raison comme le fondateur de la critique d'art. Les portraits de Diderot.

Les portraits originaux de Diderot sont assez nombreux et l'on peut en suivre presque sans lacunes l'ordre chronologique. Le plus ancien, ou tout au moins le premier dont la date soit certaine, est celui que dessina, en 1760, à la Chevrette, un peintre obscur, nommé Garand, qui « m'attrapa, dit le modèle, comme il arrive à un sot de dire un bon mot ». Destiné à Grimm, ce portrait a été gravé par Chenu, puis à l'eau-forte par Rajon et sur acier par Delannoy pour l'édition Assézat; le dessin original en a été conservé par les descendants du philosophe. Un autre portrait, peint la même année par Jeanne Chevalier, fille d'un peintre de l'académie de Saint-Luc, ne nous est connu que par quelques lignes très élogieuses de l'abbé de La Porte. L'élève favorite de Falconet, Mlle Collot, modela, en 1765, un buste de petite dimension dont les moules existent encore au musée de Sèvres : Falconet lui en témoigna sa satisfaction en brisant un autre buste de Diderot qu'il exécutait pour Mme Geoffrin et que celle-ci l'avait contraint d'affubler d'une perruque. C'est de 1765 aussi que date un grand dessin, par Greuze et gravé par Auguste de Saint-Aubin. « C'est un chef-d'oeuvre de gravure, dit Grimm, c'est dommage que la ressemblance n'y soit point du tout. » Le dessin de Greuze a longtemps appartenu à Walferdin. Viennent ensuite (1767) une miniature de Mme Therbusch (donnée par Brière à Guizot) et le fameux portrait de Michel Van Loo (ci-dessous) qui a inspiré à Diderot l'une de ses plus charmantes pages et que conservèrent ses descendants au-dessous d'un exemplaire en marbre de l'admirable buste de Houdon (1771) dont Walferdin a légué la terre cuite au Louvre; un second buste, inférieur au premier, commandé à Mlle Collot par Catherine Il durant son séjour en Russie (1772) et conservé au musée de l'Ermitage; un portrait à l'huile peint ad vivum en 1773 à Saint-Pétersbourg, par Levitzky, donné par Mme de Vandeul à Etienne Dumont, légué par lui à la ville de Genève et gravé avec talent par François Courboin; un autre buste par Houdon (1775), dont un exemplaire en marbre fut offert à Louis-Philippe et envoyé par lui au musée de Versailles (gravé par Fr. Régamey pour l'édition Assézat); un buste en bronze par Pigalle (1777) appartenant à la famille. - Parmi les autres documents iconographiques non datés figurent un portrait présumé de Fr. Hubert Drouais conservé par Alfred de Vandeul; un petit buste de Rosset, l'ivoirier de Saint-Claude (1772) et conservé au musée de l'Ermitage; un portrait à l'huile peint ad vivum en 1773 à Saint-Pétersbourg, par Levitzky, donné par Mme de Vandeul à Etienne Dumont, légué par lui à la ville de Genève et gravé avec talent par François Courboin; un autre buste par Houdon (1775), dont un exemplaire en marbre fut offert à Louis-Philippe et envoyé par lui au musée de Versailles (gravé par Fr. Régamey pour l'édition Assézat); un buste en bronze par Pigalle (1777) appartenant à la famille. - Parmi les autres documents iconographiques non datés figurent un portrait présumé de Fr. Hubert Drouais conservé par Alfred de Vandeul; un petit buste de Rosset, l'ivoirier de Saint-Claude (même propriétaire); un dessin de Cochin gravé par L.-J. Cathelin et dont l'original appartenait en 1882 à un amateur de Bordeaux; un buste en marbre par J.-B. Lemoyne, donné en 1785 par J.-J. Caffieri à la Comédie-Française; une gouache de Carmontelle, représentant Diderot et Grimm causant, et gravée par Frédéric Régamey pour une édition de la Correspondance littéraire. On n'a jusqu'à ce jour signalé ni un pastel ni une « préparation » de La Tour d'après Diderot, bien que leur intimité soit attestée par maints passages des Salons et par le témoignage du comte d'Escherny, leur ami commun. (NLI / A19 / Maurice Tourneux). (même propriétaire); un dessin de Cochin gravé par L.-J. Cathelin et dont l'original appartenait en 1882 à un amateur de Bordeaux; un buste en marbre par J.-B. Lemoyne, donné en 1785 par J.-J. Caffieri à la Comédie-Française; une gouache de Carmontelle, représentant Diderot et Grimm causant, et gravée par Frédéric Régamey pour une édition de la Correspondance littéraire. On n'a jusqu'à ce jour signalé ni un pastel ni une « préparation » de La Tour d'après Diderot, bien que leur intimité soit attestée par maints passages des Salons et par le témoignage du comte d'Escherny, leur ami commun. (NLI / A19 / Maurice Tourneux).

|

Editions anciennes - Naigeon publia en 1798 une édition de ses oeuvres en 15 vol. in-8. Il en a été donné en 1821, par Brière une édition plus complète, en 22 vol, avec les Mémoires de Naigeon sur Diderot. Enfin il a paru eu 1830 chez Paulin, des Mémoires et oeuvres inédites de Diderot 4 vol. in-8, précédés de Mémoires sur sa vie par sa fille. Génin a réuni les Romans et les Contes de Diderot, avec un extrait de sa Correspondance, chez Didot, 1854, 2 vol. in-12. Pour l'appréciation de ce philosophe, on peut consulter Bersot et Damiron. En librairie - Oeuvres de Diderot, Robert Laffont (Bouquins), 5 vol : I - Philosophie, II - Contes III - Politique, IV - Esthétique, Théâtre, V - Correspondance; ou bien chez Gallimard, (La Pléiade).  Diderot, Eléments de physiologie, STFM, 2003. - Supplément au voyage de Bougainville, Flammarion, 2003. - Le neveu de Rameau Diderot, Eléments de physiologie, STFM, 2003. - Supplément au voyage de Bougainville, Flammarion, 2003. - Le neveu de Rameau , J'ai Lu (Librio), 2002. - L'Encyclopédie , J'ai Lu (Librio), 2002. - L'Encyclopédie , Flammarion, 1993, 2 vol. : I et II. - Lettre sur le commerce de la librairie, Mille et une nuits, 2003. - Sur la tolérance, Nautilus éditions, 2002. - Le rêve de D'Alembert, Flammarion (GF), 2002. - Paradoxe sur le comédien, Le Livre de Poche, 2001. - Lettre sur les aveugles / Lettre sur le sourds et les muets, Flammarion (GF), 2000. - La religieuse, J'ai Lu, 1999. - Jacques le fataliste, Nathan parascolaire, 1991. , Flammarion, 1993, 2 vol. : I et II. - Lettre sur le commerce de la librairie, Mille et une nuits, 2003. - Sur la tolérance, Nautilus éditions, 2002. - Le rêve de D'Alembert, Flammarion (GF), 2002. - Paradoxe sur le comédien, Le Livre de Poche, 2001. - Lettre sur les aveugles / Lettre sur le sourds et les muets, Flammarion (GF), 2000. - La religieuse, J'ai Lu, 1999. - Jacques le fataliste, Nathan parascolaire, 1991.

Oeuvres de Diderot en édition de luxe, publiées en 2003 chez Hermann (20 vol.), avec notamment : Le Nouveau Socrate. - La Religieuse. - Philosophie et mathématiques. - L'interprétation de la nature. - Le Paradoxe sur le comédien. - Le rêve de d'Alembert, etc. Oeuvres de Diderot en édition de luxe, publiées en 2003 chez Hermann (20 vol.), avec notamment : Le Nouveau Socrate. - La Religieuse. - Philosophie et mathématiques. - L'interprétation de la nature. - Le Paradoxe sur le comédien. - Le rêve de d'Alembert, etc.

Toutes les planches de l'Encyclopédie Diderot et d'Alembert, EDDL (Beaux livres). Toutes les planches de l'Encyclopédie Diderot et d'Alembert, EDDL (Beaux livres).

A. Saada, Inventer Diderot, constructions d'un auteur en Allemagne, CNRS, 2003. - G. Dioguardi, Dossier Diderot, Climats, 2003. - Yvon Belaval, Etudes sur Diderot, PUF, 2003. - Pierre Hartmann, Diderot : la figuration du philosophe, José Corti, 2003. - Jules Barbey d'Aurevilly, Contre Diderot, Complexe, 2002. - Laurent Estève, Montesquieu, Rousseau, Diderot : du genre humain au bois d'ébène, Unesco, 2002. - Amor Cherni, Diderot, L'ordre et le devenir, Droz, 2002. - E. de Fontenay, Diderot ou le matérialisme enchanté, Grasset et Fasquelle, 2001. - Hisashi Ida, Genèse d'une morale matérialiste, les passions et le contrôle de soi chez Diderot, Honoré Champion, 2001. - Collectif, Ordre et production des savoirs dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Presses universitaires du Mirail, 2001. - Paolo Quintili, La pensée critique de Diderot, matérialisme, science et poésie à l'âge de l'encyclopédie (1742-1782), Honoré Champion, 2001. A. Saada, Inventer Diderot, constructions d'un auteur en Allemagne, CNRS, 2003. - G. Dioguardi, Dossier Diderot, Climats, 2003. - Yvon Belaval, Etudes sur Diderot, PUF, 2003. - Pierre Hartmann, Diderot : la figuration du philosophe, José Corti, 2003. - Jules Barbey d'Aurevilly, Contre Diderot, Complexe, 2002. - Laurent Estève, Montesquieu, Rousseau, Diderot : du genre humain au bois d'ébène, Unesco, 2002. - Amor Cherni, Diderot, L'ordre et le devenir, Droz, 2002. - E. de Fontenay, Diderot ou le matérialisme enchanté, Grasset et Fasquelle, 2001. - Hisashi Ida, Genèse d'une morale matérialiste, les passions et le contrôle de soi chez Diderot, Honoré Champion, 2001. - Collectif, Ordre et production des savoirs dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Presses universitaires du Mirail, 2001. - Paolo Quintili, La pensée critique de Diderot, matérialisme, science et poésie à l'âge de l'encyclopédie (1742-1782), Honoré Champion, 2001.

Raymond Trousson, Diderot, Gallimard, 2007. - « Regardez-y de près, et vous verrez que la liberté est un mot vide de sens ; qu'il n'y a point, et qu'il ne peut y avoir d'êtres libres ; que nous ne sommes que ce qui convient à l'ordre général, à l'organisation, à l'éducation, et à la chaîne des événements. » Philosophe matérialiste, penseur politique audacieux, champion de la lutte contre l'obscurantisme et l'intolérance, romancier, théoricien du théâtre et du conte, codirecteur de l'Encyclopédie, Diderot (1713-1784) est l'une des figures les plus originales et les plus vigoureuses du XVIIIe siècle. Souvent précurseur de la pensée scientifique moderne dans la Lettre sur les aveugles ou le Rêve de d'Alembert, auteur de La Religieuse, «la plus effrayante satire des couvents», et d'un roman unique en son genre, Jacques le Fataliste, initiateur de la critique d'art, penseur en quête d'une morale laïque, il est bien le génie universel ou le «pantophile » que saluait Voltaire. (couv.) Raymond Trousson, Diderot, Gallimard, 2007. - « Regardez-y de près, et vous verrez que la liberté est un mot vide de sens ; qu'il n'y a point, et qu'il ne peut y avoir d'êtres libres ; que nous ne sommes que ce qui convient à l'ordre général, à l'organisation, à l'éducation, et à la chaîne des événements. » Philosophe matérialiste, penseur politique audacieux, champion de la lutte contre l'obscurantisme et l'intolérance, romancier, théoricien du théâtre et du conte, codirecteur de l'Encyclopédie, Diderot (1713-1784) est l'une des figures les plus originales et les plus vigoureuses du XVIIIe siècle. Souvent précurseur de la pensée scientifique moderne dans la Lettre sur les aveugles ou le Rêve de d'Alembert, auteur de La Religieuse, «la plus effrayante satire des couvents», et d'un roman unique en son genre, Jacques le Fataliste, initiateur de la critique d'art, penseur en quête d'une morale laïque, il est bien le génie universel ou le «pantophile » que saluait Voltaire. (couv.)

| | |