| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

On donne le nom

d'Ancien régime à l'organisation politique et sociale

de la France depuis la disparition du régime

féodal (XVe s.) jusqu'à

la Révolution de 1789. (par opposition,

le Nouveau régime sera le système politique instauré

sous la Révolution, basé sur l'égalité des

citoyens, la séparation des pouvoirs et l'élection des assemblées

législatives).

Dire Ancien régime, c'est évoquer la monarchie absolue qui se prétendait de droit divin; la division du peuple français en trois ordres (Clergé, Noblesse et Tiers état ou Roture), inégaux devant les impôts, la justice, les charges et les honneurs; le Moyen âge se survivant à lui-même dans les droits féodaux; c'est rappeler une complication singulière des lois et des procédures; une division peu rationnelle du territoire au point de vue administratif, ecclésiastique, financier et judiciaire; bref, un ensemble quelque peu chaotique d'usages et d'institutions. Le pouvoir absolu.

La théorie du droit divin est formulée par Bossuet dans sa Politique tirée de l'Ecriture sainte, et par Louis XIV dans ses Mémoires; le roi n'a de responsabilité que devant Dieu. En fait, l'administration très centralisée qui, depuis la création des intendants et la rédaction des ordonnances de Colbert, s'est fortement constituée, ne trouve dans aucun corps de contrôle élu le contrepoids qui lui serait nécessaire. Les états généraux, dont l'impuissance s'est accusée en 1614, n'ont pas été convoqués depuis cette date. Depuis les troubles de la Fronde, l'énergique politique de Louis XIV a dompté le Parlement, et, même au XVIIIe siècle, ses remontrances les plus bruyantes restent dépourvues de sanction offective. Enfin, au début du règne de Louis XVI, les assemblées provinciales et communales que Turgot songe à organiser ne doivent avoir, dans sa pensée, qu'un rôle consultatif. Le roi peut dire : « Cela est légal parce que je le veux! »; la vérité est que personne en France, hormis le roi, n'a le droit traduire en acte une volonté. Les inégalités

sociales.

Les nobles sont exempts des impôts levés par les seigneurs sur les roturiers et sur les serfs. Ils ne payent pas la taille. Au fief sont attachés des droits politiques et de nombreux droits dits « féodaux », qui représentent autant de privilèges. Le clergé a le pas sur la noblesse, mais jouit en grande partie des mêmes privilèges. Il est dispensé des charges municipales, des tutelles et des curatelles; il est soumis aux juridictions ecclésiastiques. Ses membres sont exempts des tailles et corvées personnelles; ils ne payent pas l'impôt des gabelles ni un grand nombre d'impositions locales. C'est la disproportion entre ces privilèges et l'utilité réelle des classes qui les détenaient qui fut la cause principale de la Révolution; la nuit du 4 août 1789 devait en marquer la suppression solennelle, par la renonciation même des privilégiés. La cour. Le gouvernementLe roi. Sa puissance.La France était gouvernée par un roi. La couronne était héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. Les femmes depuis le XIVe siècle et la fin des Capétiens directs, étaient, en vertu d'une coutume improprement appelée la loi salique Relativement simple

sous Henri IV, la royauté devint grave

et d'une majesté olympienne avec Louis XIII,

surtout avec Louis XIV. Tirant les dernières

conséquences du système de Richelieu,

Louis XIV avait, mis la nation entière à ses pieds par la

suppression des Etats généraux

ainsi que de la plupart des assemblées provinciales, par l'asservissement

de la noblesse, la disposition arbitraire des

bénéfices ecclésiastiques, la suppression du pouvoir

politique du parlement, la confiscation des

libertés municipales ( Droit

divin.

Absolutisme.

Le roi regarde comme

son domaine cette France que ses ancêtres ont édifiée

peu à peu par acquisitions, achats, héritages, spoliations

et conquêtes ( Arbitraire.

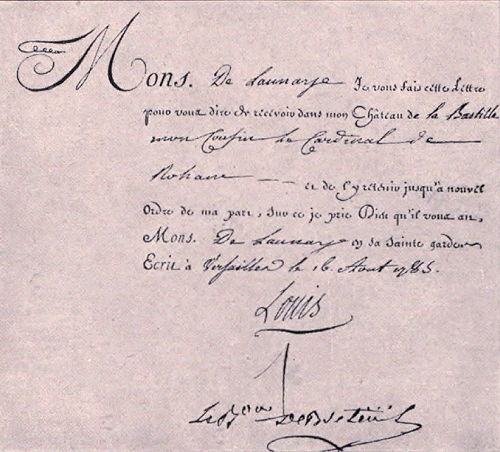

Une lettre de cachet (musée Carnavalet). - Fac-simile de la lettre qui ordonnait l'emprisonnement du cardinal de Rohan à la Bastille, le 16 août 1785. La signature du roi est contresignée par un secrétaire d'État. Réduites à un très petit nombre pour affaires politiques, les lettres de cachet, sous Louis XVI, étaient données le plus souvent à la requête des familles ou de particuliers influents mais le déni de justice n'en subsistait pas moins. La cour.

« On n'a rien vu, disait Chateaubriand, quand on n'a pas vu la pompe de Versailles. »Le roi avait une maison militaire et une maison civile. La

maison militaire.

La

maison civile.

Les

maisons de la famille royale.

Les

courtisans.

« Celui qui n'a pas vécu avant 1789, disait Talleyrand, ne connait pas les douceurs de vivre. »Les dépenses royales. Le luxe de cette cour était désordonné. Les écuries du roi contenaient près de dix neuf cents chevaux avec plus de deux cents voitures, et les dépenses de ce seul service, selon les époques, montaient chaque année à sept millions sept cent mille livres: c'était plus que ne coutaient les neuf mille hommes de la maison militaire. Le service de la table royale — la Bouche du Roi — après que Louis XVI eut ordonné des «-retranchements », c'est-à-dire des économies, coûtait annuellement deux millions neuf cent mille livres. Le gaspillage était formidable et les domestiques volaient effrontément. Les premières femmes de chambre se faisaient chacune annuellement cinquante mille livres de revenu uniquement en revendant les bouts des bougies allumées dans la journée au palais. On comptait à Marie-Antoinette quatre paires de chaussures par semaine. Grâce à ce desordre, le total des dépenses des maisons civile et militaire atteignait en 1780 trente-trois millions de livres. Encore n'était-ce pas là tout ce que la cour coûtait réellement au royaume. Les nobles qui assaillaient le trône de leur hommages étaient pour la plupart riches surtout de dettes. « Le trône, disait Mirabeau, n'est entouré que de nobles ruinés. »Il fallait bien que le roi vînt à leur secours pour leur éviter la honte d'étaler aux yeux du public leurs embarras financiers; et de ce chef dix à vingt millions de livres, parfois davantage, sous forme de pensions sortaient annuellement des mains du souverain. Certains de ces bénéficiaires étaient des familles de proie comme celle des Polignac, dont les membres se partageaient sept cent mille livres par an, et dont les « rapines » révoltaient jusqu'aux ambassadeurs étrangers. D'autres courtisans, il est vrai, faisaient vite retomber ces millions en une pluie d'or sur leur entourage : les gentilshommes auraient cru se déshonorer en thésaurisant. Ils laissaient dédaigneusement ce soin à la bourgeoisie, qui de fait n'y manquait pas. Necker calculait que de 1774 à 1789 le roi avait donné à sa famille ou à ses courtisans deux cent vingt-huit millions. Sous Louis XVI autant que sous Louis XV, la terrible phrase de d'Argenson restait vraie-: « la cour était le tombeau de la Nation ».Le gouvernement central. Versailles était non seulement la résidence de la cour, mais encore le siège du gouvernement. Le roi, ayant concentré dans ses mains tous les pouvoirs, s'était par le fait même chargé de toutes les fonctions. A la fin de l'Ancien régime, les quatre conseils créés par Louis XIV continuaient à fonctionner. Cependant les ministres avaient pris une importance de plus en plus considérable ( Les

ministres.

Au temps de Louis XIV les six ministres étaient égaux. La paresse de Louis XV avait rétabli, et la timidité de Louis XVI avait maintenu l'usage du ministre dirigeant ou premier ministre : l'un des ministres, ayant plus que les autres la confiance du roi, exerçait une sorte de suprématie sur ses collègues et jouait à peu près le rôle du premier ministre aujourd'hui. Le principal ministre, en 1789, était Necker. Chacun des secrétaires d'État touchait un traitement de 226-000 livres. Les

Conseils.

Les Ministres et les Conseils formaient

le gouvernement central. C'était d'eux que tout partait,

à eux que tout aboutissait ils étaient pour ainsi dire le

cerveau du royaume.

Les

gouvernements.

Il était d'usage constant que les gouvernements fussent confiés à des représentants de la plus haute noblesse. Le gouverneur, à l'origine, avait été un fort gros personnage. Investi d'une autorité en quelque sorte universelle, il était à la fois administrateur, chef de la justice, chef des finances, commandant d'armée; bref, un vrai vice-roi. Mais les gouverneurs ne furent plus que l'ombre d'eux-mêmes après l'apparition des intendants, créés par Richelieu. Ils n'eurent plus, dès lors, qu'une autorité nominale. Ils ne gardèrent d'autre rôle que celui de parader en costume de soie et d'or, et de se ruiner en fêtes pompeuses, jusqu'au jour où ils prirent le parti de résider, comme la plupart des nobles de marque, à la cour, ce qui arriva dès le règne de Louis XIV. Les

généralités.

Les intendants qui, pris dans la bourgeoisie, avaient à attendre leur fortune de la seule bienveillance du roi, etaient les agents dociles de son autorité. C'est par eux que sa volonté se faisait dans tout le royaume et que la France était une monarchie centralisée. A force d'empiétements patients et ingénieux, ils parvinrent vite par attirer à eux les fonctions administratives et financières, par mettre la main même, en partie du moins, sur la justice et sur l'armée. Leur compétence devint vite universelle et leur puissance presque absolue-: « L'intendant, a dit Lavisse, était le roi présent en la province » et c'était de I'intendant, selon le mot de Law que dépendait « le malheur ou le bonheur des provinces ». Plusieurs, à l'exemple de Turgot en Limousin, avaient fait oeuvre utile; mais beaucoup s'étaient rendus haïssables. Les intendants ne furent jamais populaires : on les regardait avec raison comme les instruments les plus actifs du despotisme royal. Sous la direction du contrôleur général, ils menaient toutes les affaires, même celles des paroisses ou communes. Plus que personne ils contribuèrent à étouffer les libertés locales et à créer la centralisation à outrance des Temps modernes. « La preuve la moins équivoque de votre tendresse pour vos peuples, disaient au roi en 1789 des députés aux États Généraux, sera de les soustraire à l'influence des intendants-».Les généralités étaient subdivisées comme le sont aujourd'hui les départements. Mais tandis que les départements sont d'une manière uniforme partagés en arrondissements, les subdivisions des généralités variaient de nature et de nom selon les régions. Elles s'appelaient ici élections, là diocèses, ailleurs bailliages, etc. Chacune comprenait un certain nombre de paroisses, l'équivalent des communes actuelles. Quel que fût le nom de la division, élection ou bailliage, il s'y trouvait un subdélégué, agent de l'intendant, nommé par lui, révoqué par lui. Qu'on imagine aujourd'hui les sous-préfets nommés et révoqués par les préfets; ce simple fait suffit pour faire comprendre combien grande était la puissance des intendants. En maints endroits les limites des subdivisions étaient tracées de telle sorte qu'un village se trouvait partagé entre deux, parfois trois élections. Ailleurs, les limites étaient imprécises; on ne savait exactement à quelle circonscription appartenait telle partie du pays, de quelle autorité relevaient les habitants, de quel tribunal ils étaient justiciables, à quel régime d'impôts ils étaient soumis. Absence d'unité.

Il en était tout autrement sous l'Ancien régime. Les poids et les mesures variaient de noms et de valeurs d'une province à l'autre, parfois d'un canton à l'autre. Par exemple la perche équivalait à 34 mètres carrés dans Paris; à 51 mètres ailleurs; à 42 mètres ailleurs encore. Le souvenir de ces mesures particulières, — perche, journal, héminée, setérée, vergée, acre, arpent, boisseau, minot, setier, muid, etc., — a subsisté dans les campagnes bien au-delà de la Révolution. Dans les provinces dites Pays d'Etats, la répartition de l'impôt était faite par les députes de la province. Dans les provinces dites Pays d'élection, l'impôt était réparti directement par les agents du roi. Il y avait sept tarifs différents et sept groupes différents de territoires pour la gabelle, l'impôt du sel. Par exemple, le tarif n'était pas le même dans le nord et le sud de la province d'Auvergne, à Clermont et à Aurillac. Au sud d'une ligne partant de Genève

et aboutissant à l'embouchure de la Charente, c'est a dire dans

les régions du Rhône Enfin, tandis que treize provinces qui, dans la région de la Seine et de la Loire, formaient ce qu'on appelait les cinq grosses fermes, laissaient circuler les marchandises librement entre elles, dix-neuf autres provinces, dites provinces étrangères, avaient chacune leurs lignes de douanes, où l'on percevait des droits d'entrée sur tout produit venu de la province voisine. Ces douanes intérieures, ces différences de législation, cette diversité des régimes d'impôts, cette variété des systèmes de poids et de mesures étaient des restes du Moyen âge, une survivance des temps féodaux. Les Capétiens et leurs successeurs avaient partout substitué leur autorité à l'autorité des ducs et des comtes. Mais ils avaient en grande partie respecté les institutions particulières des duchés et des comtés. Les provinces formaient au final comme autant d'États distincts. Selon le mot d'un de ceux qui allaient jouer le rôle le plus éminent dans la Révolution, Mirabeau, la France n'était encore en 1789 « qu'une agrégation inconstituée de peuples désunis ». Chez beaucoup de ces peuples, l'esprit particulariste demeurait très puissant. Fortement attachés à leurs coutumes et à leurs privilèges locaux, beaucoup tenaient à conserver leur autonomie, à former un petit État dans le grand. Par exemple, tout en se proclamant Français, les habitants de l'Artois demandaient dans leurs cahiers aux États Généraux à n'être gouvernés que par des gens de l'Artois; les Provençaux déclaraient que « le roi de France ne serait reconnu en Provence que sous la qualité de comte de Provence »; les habitants du Dauphiné proclamaient que leur province était « dans le royaume et non pas du royaume ». L'achèvement de l'unité française devait être l'oeuvre de la Révolution. La justice.

Les

Parlements.

Les Parlements jugeaient en dernier ressort les appels faits des tribunaux inférieurs; plus un certain nombre de causes particulièrement importantes réservées à leur juridiction. Ils étaient tous égaux en droit, et portaient tous le nom de cours souveraines, mais leurs ressorts, c'est-à-dire l'étendue de leur juridiction, étaient de superficies étrangement inégales. La juridiction du Parlement de Rouen, par exemple, était limitée à une province : la Normandie; celle du parlement de Metz, à la ville de Metz et à sa banlieue. Le Parlement de Paris, pour sa part, tenait parmi eux une place spéciale, à cause de son ancienneté, qui remontait au berceau de la monarchie; à cause de son privilège de juger les pairs; à cause enfin de l'usage où était le roi de lui demander l'enregistrement de ses édits , à cause de l'étendue de son ressort, qui allait du Pas-de-Calais au Lot, de notre département du Nord au département du Cantal et jusqu'à Lyon inclusivement. Il comprenait quinze provinces, ou gouvernements, environ un tiers de la France. Souvent le Parlement faisait des remontrances sur l'édit qu'on lui présentait; mais le roi pouvait y couper court par un lit de justice, où il faisait lire des lettres de jussion, requérant l'enregistrement immédiat. Les

Conseils souverains.

Les

Présidiaux.

Les

autres tribunaux.

Les tribunaux de bailliage et de sénéchaussée jugeaient toutes les questions de droits féodaux. Pour les procès relatifs aux impôts il y avait une juridiction spéciale : les Cours des Aides. Les clercs, pour le criminel, relevaient de l'officialité, ou tribunal de leur évêque; les soldats, de la maréchaussée, ou gendarmerie royale; les délits maritimes, des sièges d'amirauté. Les délits concernant la gabelle, la chasse, les bois royaux, les rivières et les moulins, les monnaies d'or ou d'argent, avaient autant de tribunaux particuliers. Les

magistrats.

Il existait au profit des magistrats un certain nombre de coutumes singulières. Par exemple il était d'usage que les plaideurs vinssent solliciter leurs juges pour les intéresser à leur cause, ils leur apportaient un cadeau : c'est ce que l'on appelait les épices. Ces gratifications obligatoires offertes aux juges, étaient si élevées, que la justice restait inaccessible aux petites bourses. Pour les autres, La procédure était embrouillée, longue, toujours ruineuse. La

loi.

En matière criminelle, les lois étaient demeurées féroces, Nombre de faits, à peine considérés comme des délits aujourd'hui et que l'on punit d'une amende légère, étaient châtiés comme des crimes. Un délit de chasse conduisait le coupable aux galères à perpétuité, et l'on n'hésitait pas, selon I'expression d'un cahier des Etats Généraux, « à mettre en compensation la vie d'un lapin et celle d'un homme ». Un accusé était toujours supposé coupable. La question préparatoire, c'est-à-dire la torture appliquée à l'accusé pour lui arracher des aveux, avait été abolie en 1780, mais la question préalable, c'est-à-dire la torture avant l'exécution de la sentence, continuait à être appliquée malgré la défense que le roi venait de prononcer (1788). Les finances.

Cette déplorable situation n'était pas imputable à Louis XVI seul : elle était la conséquence logique de la politique financière suivie depuis François Ier par tous les rois, Henri IV excepté, et que le comte d'Artois, frère de Louis XVI, résumait ainsi en 1788 : « Les dépenses du roi ne peuvent étre réglées sur ses recettes, mais ses recettes sur ses dépenses ».Le résultat, c'était les dépenses toujours supérieures aux recettes ordinaires, le déficit constant; pour le combler, le recours à l'extraordinaire, c'est-à-dire aux ventes d'offices, aux emprunts, par suite l'accroissement perpétuel de la dette. En douze années du règne de Louis XVI, de 1776 à 1788 la dette avait été accrue d'un milliard cent quarante millions de livres. La source principale en était les dépenses faites pour la guerre de l'Indépendance des Etats-Unis. Cette dette ne laissait pas que d'être fort gênante, parce qu'elle était en grande partie immédiatement exigible et condamnée à s'accroître sans cesse par suite du déficit annuel. De plus, personne ne voulait plus prêter au roi, et l'on ne pouvait songer à augmenter les impôts. Les finances comptaient parmi les embarras les plus sérieux de l'ancienne monarchie et furent une des causes principales de la Révolution. Les impots directs.

La

taille.

La taille était l'impôt roturier : seuls les bourgeois, les ouvriers et les paysans la payaient. Les terres de la Noblesse et de l'Église, les nobles et les clercs en étaient exempts. Il n'en était pas de même, du moins en théorie, de la capitation et du vingtième, qui étaient des impôts universels. La

capitation.

Le

vingtième.

L'inégalité

devant l'impot direct.

Capitation et vingtième n'étaient pas calculés de même façon pour le noble et pour le roturier. Le premier était dégrévé. le second surchargé. Les princes du sang, qui auraient dû payer 2 400 000 livres pour leurs vingtièmes en payaient 188 000 000. Le vingtième était en Champagne, un impôt de dix pour cent pour le noble, de soixante pour cent pour le roturier. Dans l'Île de France, un marquis, pour sa capitation, payait 400 livres quand il en aurait dû payer 2500; un bourgeois payait plus de 760 livres, quand il en aurait dû payer 70. Au total, les trois impots directs, taille, capitation et vingtième, enlevaient en moyenne aux non-privilégiés, de cinquante à cinquante-sept pour cent de leur revenus. La moitié au moins de ce que gagnait le bourgeois, l'ouvrier, le paysan, s'en allait aux caisses de l'État. Encore n'était ce pas la tout ce que prenait l'État. Les impots indirects.

S'ajoutaient à ces principaux impots : la corvée, journées de travail, pour la construction des grandes routes; les droits sur les cartes, les poudres, les tabacs; les douanes, dont quelques-unes étaient encore à l'intérieur du royaume; enfin le droit de contrôle on d'enregistrement, léger pour le peuple, lourd pour les nobles. La

gabelle.

« En Normandie. disait le Parlement de Rouen à la veille de la Révolution, chaque jour on voit saisir, vendre, exécuter, pour n'avoir pas acheté du sel, des malheureux qui n'ont pas de pain. »Ce sel du devoir, dit sel « pour pot et salière » devait être exclusivement employé à la table. Si l'on s'avisait de s'en servir pour les salaisons, les viandes ainsi préparées étaient confisquées et le délinquant était frappé d'une amende de 300 livres. Les agents des fermiers, les gabelous, avaient le droit .de pénétrer dans les maisons et de les visiter de fond en comble, pour s'assurer qu'on n'employait pas de sel autre que celui de la ferme, reconnaissable à sa mauvaise qualité. Le faux-saunage, c'est-à-dire la contrebande, était sévèrement réprimé : Calonne avouait aux Notables en 1787 que chaque année plus de trente mille personnes étaient emprisonnées et plus de cinq cents condamnées la peine capitale ou aux galères pour contrebande du sel. L'aide.

Il en était du reste pour l'aide

du vin comme pour la gabelle : elle n'était pas établie dans

les mêmes conditions par tout le royaume, et dans certaines paroisses

que traversait une rivière, sur l'Yonne par exemple, les habitants

de la rive gauche étaient soumis à l'aide, ceux de la rive

droite en étaient exempts.

L'armée.

La

marine.

L'instruction

publique.

Les

universités.

Les

collèges.

Les

écoles.

Le

financement de l'enseignement.

Non seulement les écoles vivaient, mais encore elles mettaient l'instruction (qui allait de pair avec l'endoctrinement religieux) à la portée de toutes les bourses, même les plus médiocres, du moins en théorie, car, dans les classes les plus pauvres, s'il fallait choisir entre s'instruire ou travailler pour aider sa famille à vivre, c'est bien la seconde option qui était préférée. Les innombrables écoles de filles fondées par les Visitandines, les Ursulines, s'ouvraient gratuitement devant toutes les élèves, riches ou pauvres. Quelquefois la municipalité ou la générosité de particuliers leur assuraient du pain et des vêtements. La moitié de la clientèle des collèges eux-mêmes était élevée à peu près gratuitement. Fait curieux, plusieurs de ceux qui jouèrent un rôle retentissant dans la Révolution Robespierre, Danton, Camille Desmoulins, Brissot, Vergniaud, avaient été élevés dans les collèges gratuitement. L'instruction était commune dans la bourgeoisie, même dans la petite bourgeoisie. Etat social : clergé, noblesse, villes, paysansL'organisation de la société était, en 1789, la même que cinq cents ans plutôt, au XIIIe, sous Philippe le Bel : elle avait toujours pour principe l'inégalité. Elle comprenait trois classes ou ordres-: le Clergé, la Noblesse, le Tiers État. Les deux premiers ordres étaient privilégiés. Leurs privilèges étaient honorifiques, comme le droit d'être admis à la cour, ou réels, comme l'exemption de la taille, le droit pour le Clergé de percevoir la dîme, pour la Noblesse de toucher des redevances féodales. Dans le Tiers État qui comprenait les bourgeois, les ouvriers et les paysans, beaucoup de bourgeois étaient eux-mêmes privilégiés. La plus lourde part des charges publiques retombait sur la masse pauvre et laborieuse des ouvriers et des paysans (On ne sait pas avec précision, parce

qu'on ne faisait pas alors de recensements, quel était le chiffre

de la population : on admet en général qu'il y avait à

la veille de la Révolution vingt-six millions d'habitants. L'ordre

du Clergé et celui de la Noblesse comptaient chacun de cent trente

à cent quarante mille personnes : soit environ deux cent soixante-dix

mille privilégiés, auxquels il faut ajouter un nombre à

peu près égal de bourgeois pourvus d'offices et jouissant

par suite d'importantes exemptions. Au total la population française

comprenait moins de six cent mille privilegiés et plus de vingt-cinq

millions de non privilégiés.

Les trois ordres en 1789. - Un paysan porte sur le dos un noble et un ecclésiastique : allusion transparente à l'inégalité qui sévissait entre les classes de la société. Cette gravure anonyme avait pour légende : "A faut espérer qu'en c'jeu-là finira bien tôt". Le Clergé.

Le Clergé se divisait en clergé régulier et en clergé séculier. Les réguliers, religieux et religieuses, étaient environ soixante mille. Le clergé séculier ou clergé des paroisses, comptait environ soixante-dix mille personnes. Le Clergé formait seul réellement un ordre, parce que seul il avait une organisation établissant des liens assez étroits entre ses membres. Il avait en effet des assemblées de députés qui se réunissaient tous les cinq ans, pour délibérer sur les intérêts de l'ordre, pour voter et répartir les subsides réclamés par le roi. Il avait également conservé ses tribunaux particuliers, les officialités, dont les jugements toutefois pouvaient toujours être frappés d'appel devant la justice civile. Fortune

du clergé.

Charges

du clergé.

Haut

et bas clergé.

Les abbés commendataires, qui ne résidaient presque jamais sur leurs propriétés, préférant battre les pavés de Paris ou de Versailles et briller dans les salons mondains, n'avaient cure de la prospérité spirituelle de leur monastère. La prospérité matérielle ne leur tenait guère plus au coeur. Pour toucher de plus gros revenus, ils laissaient tomber en ruines les bâtiments, faisaient dans les bois des coupes souvent irréparables, s'opposaient au recrutement des religieux afin d'avoir moins de bouches à nourrir, donnaient à ces religieux la portion dite conventuelle, juste suffisante pour ne pas mourir de faim, et déployaient eux-mêmes un faste insolent. Le même luxe se retrouvait souvent chez les évêques, grands seigneurs jouissant d'opulents revenus, alors que leurs humbles subordonnés, les curés de campagne, avaient à peine de quoi vivre. L'opulence des uns, l'indigence des autres, avaient amené entre les membres du haut et du bas clergé une scission profonde qui devait se manifester dès les premiers jours des États Généraux par une hostilité marquée des curés vis-à-vis des évêques et des gros bénéficiers. Le bas clergé au contraire, soixante mille curés ou vicaires. se recrutait dans le Tiers État, et il était fréquemment misérable. Au temps de Louis XIV les revenus des cures allaient à des personnes qui ne remplissaient pas réellement les fonctions ecclésiastiques, et se faisaient remplacer par des desservants auxquels ils abandonnaient une faible part de revenus, la portion congrue. La situation était la même en 1789. La portion congrue, fixée à sept cents livres pour les curés; à trois cent cinquante livres pour les vicaires, n'était jamais entièrement payée. Cependant c'était sur ces prêtres misérables et « dont le sort, écrivait l'un d'eux, faisait crier jusqu'aux pierres et aux chevrons du presbytère », que l'on prélevait le plus gros des sommes nécessaires au paiement du don gratuit et des décimes. Par exemple, on prenait de soixante à cent vingt livres sur sept cents à un curé de la province d'Auvergne. Aussi dans beaucoup de régions le bas clergé, en 1789, ressentait une vive irritation contre ses supérieurs « qui nagent dans l'opulence et qui l'ont vu toujours souffrir avec tranquillité ». D'autre part, sortis du peuple, vivant près du peuple, connaissant sa misère, souvent la partageant, curés et vicaires étaient prêts à lier leur cause à sa cause, et les députés du bas clergé devaient puissamment aider à la destruction de la monarchie absolue. La Noblesse.

La première était la noblesse de sang ou d'épée, composée de gentilshommes généralement titrés, ducs, marquis, comtes ou simples chevaliers. Ils étaient les descendants de ces seigneurs de guerre qui, au IXe et au Xe siècles, avaient combattu les farouches Vikings, puis avaient profité de l'effondrement de la dynastie carolingienne pour se tailler à coup d'épée des principautés dans la terre de France. Ils avaient joui au Moyen âge d'une indépendance quasi souveraine ou d'un pouvoir à peu près royal. A la fin du XVIIIe siècle les seigneurs n'étaient plus, comme tout le monde, que des sujets. Leurs forteresses étaient tombées, par ordre de Richelieu ou de Mazarin, sous la pioche des démolisseurs. Leurs pouvoirs avaient été absorbés par les intendants. La noblesse de robe, d'origine royale, quant à elle, était une noblesse de fonctions et se composait d'anoblis. La noblesse d'épée se divisait elle-même en grande noblesse, ou noblesse de cour, et petite noblesse, ou noblesse de province. La Noblesse était comme le Clergé un ordre privilégié. Exempts de la taille personnelle, les nobles avaient en outre conservé des temps lointains de la féodalité le droit de percevoir sur les paysans certaines taxes justifiées à l'origine par les services rendus. De ces droits féodaux les plus importants étaient : le champart, un droit de prélèvement sur les récoltes que le seigneur jadis se chargeait de garder contre les pillards; les péages et les banalités, c'est-à-dire une taxe perçue pour l'usage du pont et de la route, du moulin, du four, et du pressoir que le seigneur autrefois était seul assez riche pour construire et entretenir. C'étaient là les privilèges réels auxquels s'ajoutaient les privilèges honorifiques, charges de cour, commandements aux armées, ambassades, gouvernements. Les privilèges réels étaient communs à toute la Noblesse; les privilèges honorifiques étaient en fait le monopole de la grande noblesse, une minorité. La

grande noblesse.

Elle avait suscité contre elle bien des jalousies, des rancunes et des colères; jalousies des nobles de province qui lui reprochaient d'accaparer les faveurs, de leur «-fermer tout accès à toute espèce de récompenses-»; rancunes de la noblesse de robe et de la riche bourgeoisie qu'elle affectait de dédaigner; colères des paysans, qu'irritait la vue de tant de terres laissées en friche quand tous vivaient dans la perpétuelle crainte de la disette, colères accrues par la perception des redevances féodales. Le besoin d'argent contraignait en effet les nobles de cour à en réclamer exactement le paiement. Le plus souvent ils donnaient à ferme la perception, comme faisait l'État pour les impôts indirects. Les fermiers, afin de rentrer dans leurs avances et d'assurer leur bénéfice, poursuivaient impitoyablement les débiteurs, et leurs rigueurs rendaient odieux les nobles au nom de qui on les exerçait. Pourtant dans la grande noblesse les esprits

éclairés ne manquaient pas. Beaucoup étaient pénétrés

des doctrines des Philosophes et des Économistes ( La

noblesse de province.

La

noblesse de robe.

En raison de l'hérédité des charges et par conséquent de l'hérédité de l'anoblissement, les anoblis des Parlements et des Cours Souveraines, Grand Conseil, Cour des Comptes, Cours des Aides, avaient, depuis le XVIIe siècle, fait souche de gentilshommes. Il n'y avait guère de distinction entre les descendants des grandes familles parlementaires et les gentilshommes titres : comme ceux-ci ils fréquentaient la cour, et dans l'armée il ne manquait pas d'officiers dont les pères avaient été «-de robe-». Au cours des dernières années, pendant le ministère de Loménie de Brienne, la noblesse parlementaire opposée aux emprunts et aux impôts nouveaux, était apparue comme l'ennemie du despotisme et l'adversaire de la monarchie absolue. Mais ses véritables sentiments s'étaient manifestés dans son opposition aux réformes de Turgot. Privilégiés, les nobles de robe tenaient énergiquement au maintien de leurs privilèges. Ils furent aux États Généraux les plus acharnés adversaires du Tiers État. Les sentiments des anoblis de second ordre n'étaient pas différents. Les uns et les autres devaient en grand nombre faire cause commune avec les moins libéraux des nobles de cour. Les

privilèges féodaux.

Comme privilèges honorifiques, le seigneur avait son banc, et, après sa mort, sa tombe dans le choeur de l'église du lieu; les tentures portaient ses armoiries; on lui donnait l'encens, l'eau bénite, par distinction. Souvent ses ancêtres avaient fondé l'église : alors il nommait le curé. Un privilège honorifique auquel le seigneur tenait beaucoup, et pour lequel il se montrait intraitable, était le droit de chasse, qu'il exerçait à l'exclusion de tous. Au droit de chasse était uni le droit d'entretenir une garenne et un colombier. Le colombier, avec la girouette sur le manoir, était le signe distinctif des maisons nobles. Comme privilèges utiles ou réels, le seigneur, dans toute l'étendue de la paroisse, qui ordinairement portait son nom, levait un impôt sur la vente du vin et autres boissons, sur les terres vendues et sur les successions (droits de lods et ventes); il héritait des décédés sans héritiers, s'appropriait les choses perdues, prélevait le tiers des trésors trouvés, percevait des amendes, quand, étant titré, il avait gardé un certain droit de justice; presque partout il pouvait obliger les paysans, contre une modique rétribution, à user de son four, de son pressoir, de son moulin, de son abattoir (droit de banalité); il avait aussi le droit de vendre ses récoltes de vin avant tout autre (droit de banvin), d'exiger une faible somme de ceux qui passaient sur les ponts et les routes qu'il avait construits et qu'il entretenait (péage). Les

redevances féodales.

Le Tiers Etat.

La

Bourgeoisie.

Plus de quatre mille charges dans les finances, l'administration, la judicature, conféraient la noblesse. De plus, beaucoup de roturiers opulents acquéraient la noblesse à prix d'argent. Aussi la plupart de ceux qu'on appelle nobles n'étaient que des bourgeois anoblis de fraîche date, dont le nombre augmentait chaque jour, et dans la multitude desquels disparaissaient les vieux nobles, réduits à la proportion d'un vingtième à peine. Aux charges anoblissantes s'ajoutaient une foule d'autres charges qui dispensaient leurs titulaires en tout ou en partie des impôts. Ainsi les maires et les consuls des villes, les échevins, les avocats, les notaires, les ingénieurs, les architectes, les artistes, les fonctionnaires surtout, les médecins, les procureurs ou avoués, les professeurs ou employés de l'université, étaient des privilégiés. Cette Bourgeoisie s'enrichit beaucoup au cours du XVIIIe siècle. Malgré les guerres, le commerce n'avait pas cessé de croître et le chiffre des exportations avait plus que triplé en soixante ans. Ce développement économique avait presque exclusivement profité à la Bourgeoisie. Aussi était-ce elle qui avait fourni au roi la majeure partie des sommes empruntées; c'était elle aussi qui s'était chargée des grands travaux, comme les constructions de routes. Elle était donc directement atteinte par le désordre financier, le déficit, les paiements irréguliers, les menaces de banqueroute. De là chez les bourgeois le désir d'une transformation politique qui leur permit de surveiller l'administration des deniers de l'État, de participer même à cette administration. Ces bourgeois étaient en outre généralement cultivés. Ils avaient lu les oeuvres des Economistes et des Philosophes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau surtout, le théoricien de la souveraineté du peuple, l'apôtre de l'égalité. Ils avaient à juste titre le sentiment de valoir, par leur culture et par leur force de travail, les nobles que certains d'entre eux fréquentaient. De là en même temps que le désir d'une réforme politique, le désir d'une réforme sociale qui fît du bourgeois l'égal du noble. Une brochure publiée au mois de janvier 1789 par l'abbé Siéyès, et qui eut un énorme retentissement, résumait ainsi dans son titre la situation et les aspirations de la Bourgeoisie : « Qu'est-ce que le Tiers Etat? Tout. — Qu'a t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. — Que demande-t-il? A y devenir quelque chose.»Les artisans. Au-dessous de la Bourgeoisie on plaçait les artisans, c'est-à-dire tous ceux, patrons ou ouvriers, qui vivaient d'un métier manuel. Ils n'étaient guère plus de deux millions à deux millions et demi, établis la plupart dans les villes. Ils representaient environ un dixieme de la population de la France. Cette faible proportion de la population ouvrière résultait du faible développement de l'industrie. Les artisans étaient en majorité groupes encore dans les antiques cadres des corporations qui, un moment abolies par Turgot en 1776, avaient été rétablies aussitôt après sa chute. Cependant on tombait généralement d'accord que les corporations, avec leurs règlements étroits et tracassiers, etouffaient l'esprit d'initiative, entravaient l'accroissement de l'industrie, portaient atteinte, selon les expressions de Turgot, « au premier et au plus imprescriptible des droits, le droit au travail ». Les ouvriers libres étaient toutefois assez nombreux à Paris dans les deux faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau. Les

paysans.

Le colon était engagé à l'année, pour le vêtement, le logis et la nourriture; sa nourriture dans le Poitou montait à trente-six livres; à vingt-cinq livres dans le Berry. Le journalier, payé au jour le jour, ne gagnait pas dix sous par jour. Le métayer partageait avec le propriétaire les produits de la culture, mais il partageait également les charges, et les charges étaient énormes. Beaucoup de paysans étaient déjà propriétaires : mais on n'en comptait guère plus de cinq cent mille qui fussent pleinement maîtres du sol. Les autres le possédaient soit moyennant le paiement d'une rente perpétuelle, soit moyennant le paiement des redevances féodales : ceux-ci, les plus nombreux, étaient les censitaires. Ils étaient les plus malheureux. Quelques-uns même

avaient gardé certains vestiges de la servitude. C'était

en général dans les provinces de l'est, d'acquisition récente,

telles que la Franche-Comté, où le chapitre de Saint-Claude

possédait un certain nombre de serfs. Rien d'étonnant à

cela, puisque le servage était alors la condition générale

du paysan au delà de la frontière française, sur les

deux rives du Rhin Les

charges des paysans.

Le champart perçu sur les récoltes était à peu près l'équivalent de la dîme. Le paysan ne pouvait rentrer sa moisson tant que le seigneur n'avait pas fait compter les gerbes; qu'un orage survînt, la moisson était perdue. Les banalités étaient les taxes perçues pour l'usage du moulin, du four, du pressoir seigneurial. L'usage était obligatoire : le censitaire ne pouvait ni moudre son grain, ni cuire son pain chez lui. Or, dans certains cantons de la Provence les moulins étaient à quatre et cinq heures du village, et les paysans devaient traverser à gué seize rivières ou ruisseaux pour y parvenir. En été, quand faute d'eau le moulin ne tournait pas, il fallait néanmoins y présenter le grain à moudre, attendre trois jours et payer une redevance pour être autorisé à faire moudre ailleurs. Les droits féodaux coûtaient au paysan aussi cher que la dîme. Le paysan censitaire se voyait prendre par le roi, le curé et le seigneur les trois quarts de son revenu net. Il lui restait en outre à payer les impôts indirects, le sel du devoir et les aides. Pour vivre et faire vivre les siens, on lui laissait à peine le cinquième du produit de son travail. La misère

publique.

Les cahiers qu'apportaient les députés aux Etats Géneraux, étaient remplis d'une plainte universelle. « Nous sommes véritablement serfs, esclaves des seigneurs, disaient plusieurs cahiers de Bretagne, de vrais esclaves par les droits qu'il nous faut payer : la féodalité est notre plus grand fléu, la nécéssité de l'abolir est urgente ».Abolition des charges féodales, adoucissement des charges d'État : tels étaient les voeux essentiels des paysans. Du haut de la chaire, dans l'église Saint-Louis, à Versailles l'évêque de Nancy, prononçant le sermon à la messe d'ouverture des États, le 4 mai 1789, disait, s'adressant à Louis XVI qui somnolait sur son trône : « Sire, le peuple sur lequel vous régnez a donné des preuves non équivoques de sa patience. C'est un peuple martyr à qui la vie semble n'avoir été laissée que pour le faire souffrir plus longtemps ». (A

Malet / J. Uny / DSP / NLI).

|

| . |

|

|

|

||||||||

|