| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| L'Esprit

des lois

de Montesquieu |

| De l'Esprit

des lois, est un ouvrage de Montesquieu,

publié en 1748, et divisé en trente et un livres, subdivisés

eux-mêmes chacun en un grand nombre de chapitres très courts.

Il traite tour à tour des lois en

général, des lois qui dérivent de la nature du gouvernement,

des diverses formes de gouvernement, de l'éducation et des lois

politiques, des conditions sociales dans chaque forme de gouvernement,

de la corruption dans l'État, de ses moyens

défensifs et offensifs, de la liberté

politique ainsi que des lois et des moeurs avec lesquelles elle est compatible,

du revenu, de l'esclavage, des rapports du

climat avec les habitudes et les conditions sociales. Depuis la livre XXII

jusqu'au livre XXIX inclusivement, l'auteur reprend en détail les

théories générales émises par lui dans les

livres précédents. Les livres XXX et XXXI sont consacrés

à l'étude du régime féodal,

et forment pour ainsi dire un ouvrage à part.

-

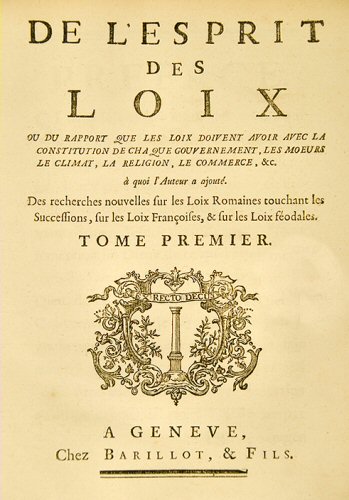

De l'Esprit des Lois (1re édition). La méthode de Montesquieu, d'abord rationnelle, se fait vite historique. Les lois ont un même principe: la justice; mais, en fait, elles dépendent de rapports qui peuvent les faire varier à l'infini. Les lois ne sont pas le résultat de la fantaisie du législateur, elles tiennent à des conditions multiples et complexes. Cette idée fondamentale fait de Montesquieu, comme a dit Auguste Comte, le vrai créateur de la science sociale. La différence des lois vient de la différence des gouvernements, qui peuvent eux-mêmes avoir des principes différents : la vertu, l'honneur, la crainte. • La vertu - c'est-à-dire la vertu politique ou l'amour de la patrie et de l'égalité - est le ressort de la république. Celle-ci est démocratique lorsque la toute-puissance est exercée par le peuple en corps; aristocratique lorsqu'elle ne l'est que par une partie.L'auteur en arrive à exposer un système de gouvernement libre et, pour cela, donne en modèle la constitution d'Angleterre. Une constitution libre est celle où nul ne peut abuser du pouvoir : condition réalisée si le pouvoir arrête le pouvoir. De là le principe de l'équilibre, de la pondération, de la séparation des trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. Cette séparation, indispensable à la liberté, sera le mieux garantie par un gouvernement composé de ces trois formes élémentaires : hérédité monarchique, privilège aristocratique, droit populaire. Il convient encore de signaler les grands services que Montesquieu a rendus à l'humanité en demandant une réforme de la législation criminelle, la suppression de l'esclavage, la fin des persécutions religieuses. Montesquieu apparaît comme le précurseur de la sociologie, comme le fondateur et le théoricien du régime libéral. La publication

de l'Esprit des lois et son accueil.

Toutes les médiocrités du temps s'acharnèrent contre l'Esprit des lois dès sa publication. Montesquieu, dans un opuscule intitulé Défense de l'Esprit des lois (Genève, 1750, in-12), répondit à beaucoup d'objections, et, en particulier, aux diatribes anonymes d'un écrivain janséniste qui l'accusait d'athéisme et de spinozisme. "Les doigts qui avaient écrit l'Esprit des lois, dit Voltaire, s'abaissèrent jusqu'à écraser, par la force de la raison et à coups d'épigrammes, la guêpe convulsionnaire qui bourdonnait à ses oreilles quatre fois par mois."Un des principaux critiques de l'Esprit des lois fut le fermier général Dupin, aidé par le jésuite Berthier et par J.-J. Rousseau. Il supprima, du reste, son livre après l'avoir fait imprimer. Voltaire, sous le nom de Commentaire sur l'Esprit des lois, publia aussi des remarques, dans lesquelles il juge quelquefois Montesquieu avec une légèreté et une partialité qui ne l'empêchent pas de rendre hommage au génie de l'auteur. Plus tard, l'Esprit des lois a été, de la part de Destutt de Tracy, l'objet d'une étude plus approfondie, qui en a fait ressortir toute l'importance. Destutt de Tracy s'attache surtout à refaire les classifications adoptées par l'auteur de l'Esprit des lois, "pour tâcher d'éclaircir davantage les idées de Montesquieu, et parce qu'il serait trop long et trop pénible de discuter ses trois espèces de gouvernements, en partant des bases qu'il a posées, et qui n'offrent rien d'assez solide ni d'assez précis." Le critique philosophe pensait qu'il serait plus facile "d'en apprécier la valeur en adoptant une nouvelle division des gouvernements en nationaux et spéciaux." Il avoue qu'il ne s'éloigne des idées de Montesquieu que pour mieux les réfuter. L'aveu est naïf, mais Destutt de Tracy n'y a pas pensé, car il veut dire seulement que le plan sur lequel il travaille ne ressemble pas du tout à celui de Montesquieu. Dans un grand nombre d'éditions modernes, on a joint la commentaire de Destutt de Tracy à l'Esprit des lois, quoiqu'il n'ait avec lui que des relations très générales. Encore quelques jugements sur cet ouvrage : "Il y a deux hommes dans Montesquieu, dit Henri Martin, deux esprits différents, qu'il n'est point parvenu à mettre en harmonie; là est le secret de ses contradictions. L'esprit français et l'esprit anglais, l'esprit philosophique qui juge les faits d'après les données de la raison et de la conscience, et l'esprit traditionnel qui subit et explique les faits au lieu de les juger, qui cherche son idéal dans le passé, se combattent sans cesse en lui. Il flotte entre la réalité de l'Angleterre, libre dans l'inégalité, et l'idéal de la république démocratique : il va jusqu'aux dernières extrémités dans les contraires; l'homme de la tradition constitue des substitutions dans la famille; l'homme de l'idée va jusqu'à nier qu'il y ait aucun droit naturel dans l'héritage. Excepté les partisans du pur despotisme politique et religieux, tous les partis, depuis un siècle, démocrates et aristocrates, républicains et monarchistes constitutionnels, conservateurs de l'école dite historique et socialistes, ont procédé de Montesquieu; mais les républicains ont trop souvent oublié ce qu'ils lui devaient et l'ont trop facilement cédé à leurs adversaires; il valait la peine d'être disputé, et une grande moitié de son âme leur appartient.Helvétius, ami de Montesquieu, a exprimé, non sans esprit, quelques-uns des reproches mérités que l'on peut adresser à l'extrême prudence d'une pensée politique qui a pressenti, toutefois, le gouvernement des Etats-Unis. "Vous prêtez au monde une raison et une sagesse qui n'est au fond que la vôtre, et dont il sera bien surpris que vous lui fassiez les honneurs. Vous composez avec le préjugé, comme un jeune homme entrant dans le monde en use avec les vieilles femmes qui ont encore des prétentions et auprès desquelles il ne veut qu'être poli et paraître bien élevé [...]. Quant aux aristocrates et à nos despotes de tout genre, s'ils vous entendent, ils ne doivent pas trop vous en vouloir; c'est le reproche que j'ai toujours fait à vos principes. "C'est grâce à cette recherche de neutralité d'opinion, ou à cette impersonnalité du publiciste, que le livre de Montesquieu est devenu en son temps, non l'oracle d'un système politique, mais le guide des législateurs et des hommes d'Etat de tout pays. Le plus bel éloge de cet ouvrage a été fait par Voltaire : "Le genre humain avait perdu ses titres, M. de Montesquieu les a retrouvés et les lui a rendus." Analyse de l'Esprit des loisDans la préface de son livre, Montesquieu se sépare nettement du parti philosophique, qui affichait ouvertement l'intention de renverser l'Ancien régime, afin de reconstruire la société sur de nouveaux fondements. Il n'aspire, lui, qu'à la transformer successivement et trouve, du reste, beaucoup d'excellentes choses dans les lois et les moeurs sous l'empire desquelles la providence lui a permis de vivre."Si dans le nombre infini des choses qui sont dans ce livre, dit-il, il y en avait quelqu'une qui, contre mon attente, pût offenser, il n'y en a pas, du moins, qui y ait été mise avec mauvaise intention; je n'ai point naturellement l'esprit désapprobateur. Platon remerciait le ciel de ce qu'il était né du temps de Socrate; et moi, je lui rends grâce de ce qu'il m'a fait naître dans le gouvernement où je vis et de ce qu'il a voulu que j'obéisse à ceux qu'il m'a fait aimer.On peut assurément douter que la sérénité et l'absence complète de passions et de préjugés caractérisent l'oeuvre de Montesquieu. On peut au moins accorder à l'auteur la sincérité de son entreprise. Il essaie de ne pas dogmatiser d'après ses idées personnelles et de se contenter d'exposer les faits laborieusement recueillis par lui dans les annales et les institutions des peuples, pour en tirer les conséquences qui lui semblent naturelles, celles qui ressortent sans effort aux yeux de tout le monde. Il est utile, avant d'examiner l'oeuvre de Montesquieu, de lire les quelques lignes qui définissent la loi.- Sous prétexte de traiter des lois en général, Montesquieu essaye de tracer une théorie de la justice absolue, tentative en contradiction directe avec les doctrines en faveur au XVIIIe siècle, et que le parti philosophique avait empruntées Bayle. Il reconnaît, dit Villemain, des rapports d'équité antérieurs à toute loi positive, et même à toute existence humaine, et il ajoute ces paroles : " Dire qu'il n'y a rien de juste ou d'injuste que ce qui ordonnent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé des cercles tous les rayons n'étaient pas égaux. "Voltaire ne voit là que l'ancienne querelle des réalistes et des nominalistes, une subtilité métaphysique. Mais cette subtilité métaphysique, qu'est-ce autre chose que l'idée même du devoir et de la vérité morale? " Oui, il y a une justice antérieure, continue Villemain; et c'est pour cela que des lois justes sont possibles; car l'homme ne crée rien et il ne saurait créer la justice; il ne peut que la déduire d'un type éternel.Après avoir défini les lois naturelles, Montesquieu s'occupe des lois positives qui concernent l'humanité en général.

L'ensemble de ces lois s'appelle droit des gens. Mais outre le droit des gens, qui regarde toutes les nations chacune a un droit particulier qu'elle appelle droit politique. Ce droit politique revêt trois formes; en d'autres termes, il y a trois sortes de gouvernements : le gouvernement républicain, le gouvernement monarchique et le gouvernement despotique. Il a puisé cette notion dans Hobbes, qui avait dit que "le gouvernement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance; le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies, au lieu que dans le despotique, un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices." Par gouvernement républicain, Montesquieu entend essentiellement le gouvernement démocratique. Il distingue, dans la théorie de Hobbes, l'Etat dans lequel tout le peuple dispose de la souveraine puissance, de l'Etat dans lequel une partie du peuple gouverne. Dans ce dernier cas, le gouvernement est aristocratique; dans l'autre seulement, il est démocratique. Puis il trace à grands traits les conditions du gouvernement démocratique et il prend pour exemple Athènes, ce qui est certainement mal choisir, car à Athènes il y avait vingt mille citoyens et quatre cent mille esclaves, de sorte qu'à le bien prendre l'Etat y était une aristocratie déguisée. Il se trompe également quand il énonce que, dans un gouvernement démocratique, "on divise le peuple en certaines classes". Quand on divise le peuple en certaines classes, on obtient un gouvernement mixte et non un gouvernement démocratique, car l'essence de ce dernier est de ne comporter que l'existence d'une seule classe dans l'Etat. Il l'avoue lui-même à propos du gouvernement romain sous la royauté et sous la république. " Servius Tullius, dit-il, suivit, dans la composition de ses classes, l'esprit de l'aristocratie. Nous voyons, dans Tite-Live et dans Denys d'Halicarnasse, comment il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. Il avait divisé le peuple de Rome en cent quatre-vingt-treize centuries, qui formaient six classes. En mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premières centuries, les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les suivantes, il jeta toute la foule des indigents dans la dernière; et chaque centurie n'ayant qu'une voix, c'étaient les moyens et les richesses qui dominaient le suffrage, plutôt que les personnes."Revenant aux Athéniens, Montesquieu prétend que Solon, qui fit quatre classes de citoyens, obéit à l'esprit démocratique en désignant par classes, non ceux qui pouvaient élire, mais ceux qui pouvaient être élus. Cela revient au même en définitive, puisque les puissants et les riches, pouvant seuls arriver aux magistratures, devaient nécessairement gouverner suivant l'esprit de la caste à laquelle ils appartenaient. Et puis le réflexion faite plus haut, qu'il n'y avait que vingt mille citoyens dans Athènes contre quatre cent mille esclaves, subsiste, et sert à démontrer qu'à la rigueur, les quatre classes de Solon formaient une véritable aristocratie, dans la république. -

Ce qui caractérise le gouvernement aristocratique, suivant Montesquieu, c'est qu'un petit nombre de personnes dans l'Etat font exclusivement les lois et en surveillent l'exécution. Sous ce régime, la masse des citoyens rassemble à ce que, dans les monarchies, on nomme des sujets. Quand les nobles sont en grand nombre et ne peuvent gouverner tous, il faut un sénat pris au choix , et le restant des nobles forme le, partie démocratique du corps entier de la noblesse. Quant au peuple, il n'est rien du tout. "Ce sera une chose très heureuse, dans une aristocratie, quand, par une voie indirecte, on fera sortir le peuple de son anéantissement : ainsi, à Gênes, la banque de Saint-Georges, qui est administrée en grande partie par les principaux du peuple, donne à celui-ci une certaine influence dans le gouvernement, qui en fait toute la prospérité. "Montesquieu croit à l'efficacité de la dictature pour ramener la liberté politique dans un Etat où elle a disparu... "L'exception à cette règle, dit-il, à la règle qu'un pouvoir exorbitant décerné à un citoyen crée la monarchie absolue, est lorsque la constitution de l'Etat est telle qu'il a besoin d'une magistrature qui ait un pouvoir exorbitant. Telle était Rome avec ses dictateurs; telle est Venise avec ses inquisiteurs d'Etat. Ce sont des magistratures terribles qui ramènent violemment l'Etat à la liberté."Il arrive plus souvent qu'elles ruinent ce qui reste de liberté politique; car, à Rome, que cite l'auteur, le césarisme parvint à s'établir par la dictature, et l'on sait que les premiers Césars affectaient de n'être maîtres qu'en leur qualité de magistrats. Ils exerçaient le pouvoir civil comme revêtus de la puissance tribunitienne, et le pouvoir militaire comme investis à perpétuité des fonctions de proconsuls. Cependant Montesquieu ne fait pas du gouvernement aristocratique un gouvernement autre qu'un gouvernement républicain. Pour lui, un gouvernement mixte, ce qu'on appelle maintenant le gouvernement représentatif, est le gouvernement monarchique tel qu'il existait en France sous l'Ancien régime, mais surtout en Grande-Bretagne. "Les pouvoirs intermédiaires, dit-il, subordonnés et dépendants, constituent la nature du gouvernement monarchique, c'est-à-dire de celui où un seul gouverne par des lois fondamentales. J'ai dit : les pouvoirs intermédiaires subordonnés et dépendants; en effet, dans la monarchie, le prince est la source de tout pouvoir politique et civil. Ces lois fondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance; car, sil n'y a dans l'Etat que la volonté momentanée et capricieuse d'un seul, rien ne peut être fixe, et par conséquent aucune loi fondamentale."Montesquieu estime que le principal frein à l'omnipotence du prince est l'existence d'une noblesse dans l'Etat. La noblesse est essentielle dans la monarchie, autrement dit le gouvernement mixte. Sans qu'il le dise, on voit bien que Montesquieu préfère ce genre de gouvernement. Aussi ajoute-t-il : "Point de monarque, point de noblesse; point de noblesse, point de monarque : on a un despote. "Voltaire commente ainsi cet axiome de l'auteur de l'Esprit des lois : "Cette maxime fait souvenir de l'infortuné Charles Ier, qui disait : " Point d'évêque, point de monarque." Notre grand Henri IV aurait pu dire à la faction des Seize : Point de noblesse, point de monarque. Mais qu'on me dise ce que je dois entendre par despote et par monarque. Les Grecs, et ensuite les Romains, entendaient par le mot grec despote, un père de famille, un maître de maison [...]. Il me semble qu'aucun Romain ne se servit du mot despote ou d'un dérivé de despote pour signifier un roi. Despoticus ne fut jamais un mot latin. Les Grecs du moyen âge s'avisèrent, vers le commencement du XVe siècle, d'appeler despotes les seigneurs très faibles, dépendants de la puissance des Turcs, despotes de Servie, de Valachie, qu'on ne regardait que comme des maîtres de maison. Aujourd'hui, les empereurs de Turquie, de Maroc, de Perse, de l'Indoustan, de la Chine, sont appelés par nous despotes; et nous attachons à ce titre l'idée d'un fou féroce, qui n'écoute que son caprice, d'un barbare qui fait ranger devant lui ses courtisans prosternés, et qui, pour se divertir, ordonne à ses satellites d'étrangler à droite, d'empaler à gauche. Le terme de monarque entraînait d'abord l'idée d'une puissance bien supérieure à celle du mot despote : il signifiait seul prince, seul dominant, seul puissant; il semblait exclure toute puissance intermédiaire. A cet égard, l'usage est souverain. "Passant au gouvernement despotique, Montesquieu professe qu'il est de son essence que le pouvoir soit exercé par un seul, que ce soit le prince ou un délégué du prince. Il condamne naturellement cette forme de gouvernement. "Un homme à qui ses cinq sens disent sans cesse qu'il est tout, et que les autres ne sont rien, est naturellement paresseux, ignorant, voluptueux. Il abandonne donc les affaires; mais s'il les confiait à plusieurs, il y aurait des disputes entre eux; on ferait des brigues pour être le premier esclave; le prince serait obligé de rentrer dans l'administration."Or, comme ce n'est pas son goût, il choisit un vizir, c'est-à-dire un autre lui-même, assez puissant pour que personne n'aspire à le supplanter. Dans cet ordre de choses, l'existence d'un vizir est une loi fondamentale. -

Vue d'ensemble, cette théorie de Montesquieu est très spécieuse. Les difficultés surgissent quand il s'agit d'entrer dans le détail des trois formes de gouvernement qu'il croit être les seules possibles. Aussi est-ce un point sur lequel il a eu à subir des objections capitales. "On a trouvé, dit Villemain, cette division tour à tour vulgaire ou fausse. Voltaire nie que le despotisme soit une forme de gouvernement distinct et durable. L'habile dialecticien de nos jours qui a commenté pied à pied l'Esprit des lois, M. de Tracy, renverse d'abord cette division et propose d'y substituer celle des gouvernements spéciaux et des gouvernements nationaux; les premiers, quelle que soit leur forme, qui sont fondés sur un autre droit que la volonté générale; les seconds, où cette volonté agit, soit par elle-même, soit en confiant ses pouvoirs à un seul homme, même à vie, même héréditairement, même d'une manière illimitée. Mais en bonne foi, cette division nouvelle n'a guère le droit de blâmer l'ancienne. N'est-ce pas, en effet, une dérision que de réunir sous le même titre, au nom d'une volonté nationale antérieure, et la république la plus libre et le despotisme le plus illimité? "Montesquieu touche à tant de sujets différents, qu'il est difficile de les aborder tous. Il est pourtant indispensable de dire quelques mots de sa théorie du luxe et de celle des climats, dont il est le créateur. "Plus il y a d'hommes ensemble, dit l'auteur de l'Esprit des lois, plus ils sont vains et sentent naître en eux l'envie de se signaler par de petites choses."On s'habille au-dessus de sa qualité pour être estimé plus qu'on n'est par la multitude. C'est un plaisir pour un esprit faible, presque aussi grand que celui de l'accomplissement de ses désirs. La chose en est venue au point qu'on pourra bientôt définir l'homme comme un être qui s'habille. " Mais, à force de vouloir se distinguer, remarque encore Montesquieu, tout devient égal, et on ne se distingue plus : comme tout le monde veut se faire regarder, on ne remarque personne. "En ce qui concerne le climat, les vues de Montesquieu n'ont certainement pas de précédents. Platon, Aristote, Varron et quelques autres auteurs de l'Antiquité avaient supposé vaguement que le climat était pour quelque chose dans moeurs et les institutions des humains; mais aucun n'avait dogmatisé en termes précis sur cet objet. Exceptons cependant Hippocrate, qui a consacré a la climatologie une partie de ses travaux. Montesquieu exagère sur certains points; il démêle mal, en plusieurs endroits, les effets du climat. Cependant, cette partie de l'Esprit des lois a eu un grand retentissement. Peut-être parce qu'à une époque, on a cru qu'on pouvait ainsi justifier par de prétendues nécessités de la nature certaines inégalités imposées par les humains, justifier le racisme, la colonisation. Ce n'est pas ce qu'avait en tête Montesquieu. "On a, dit Montesquieu (livre XIV, chap. II), plus de vigueur dans les climats froids; l'action du coeur et la réaction des extrémités des libres s'y font mieux; les liqueurs sont mieux en équilibre, le sang est plus déterminé vers le coeur, et réciproquement le coeur a plus de puissance. Cette force plus grande doit produire bien des effets : par exemple, plus de confiance en soi-même, c'est-à-dire plus de courage; plus de connaissance de sa supériorité, c'est-à-dire moins de désir de vengeance; plus d'opinion de sa sûreté, c'est-à-dire plus de franchise, moins de soupçons, de politique et de ruses [...]. Dans les pays du Midi, une machine délicate, faible, mais sensible, se livre à un amour qui, dans un sérail, naît et se calme sans cesse, ou bien à un amour qui, laissant les femmes dans une plus grande indépendance, est exposé à mille troubles. Dans les pays du Nord, une machine saine et bien constituée, mais lourde, trouve du plaisir dans tout ce qui peut remettre les esprits en mouvement : la chasse, les voyages, la guerre, le vin. Vous trouverez dans les climats du Nord des peuples qui ont peu de vices, assez de vertus, beaucoup de sincérité et de franchise. Approchez des pays du midi, vous croirez vous éloigner de la morale même : des passions plus vives multiplieront les crimes; chacun cherchera à prendre sur les autres tous les avantages qui peuvent favoriser ces mêmes passions. Dans les pays tempérés, vous verrez des peuples inconstants dans leurs manières, dans leurs vices même et dans leurs vertus : le climat n'y a pas une qualité assez déterminée pour les fixer eux-mêmes."L'auteur fait à ce sujet un cours d'histoire naturelle qui paraît bien aventureux. Il voit dans la nature du climat de l'Orient la cause directe de l'immutabilité de la religion, des moeurs, des manières et des lois dans les pays orientaux, et il en conclut que l'action du législateur a moins d'importance qu'on ne croit communément. Un mauvais législateur est, pour Montesquieu, celui qui favorise les vices du climat. Par contre, un bon législateur est celui qui s'y oppose et y sait faire cultiver les bons instincts de la nature humaine. Dans une digression sur le monachisme, il fait voir que les institutions monastiques sont en Orient des produits naturels du sol. Qu'est-ce qu'un moine? C'est un homme chez qui l'imagination a vaincu les autres facultés de l'âme, et qui vit de spéculation pure. Montesquieu trouve cette tournure d'esprit odieuse, à cause de son exagération. Montesquieu veut, comme les physiocrates de son temps, que l'humain s'attache exclusivement à la glèbe, en d'autres termes, devienne un boeuf. "Pour vaincre la paresse du climat, il faudrait que les lois cherchassent à ôter tous les moyens de vivre sans travail; mais, dans le midi de l'Europe, elles font tout le contraire elles donnent à ceux qui veulent vivre oisifs des places propres à la vie spéculative, et y rattachent des richesses immenses."A un autre point de vue, on peut considérer Montesquieu comme ayant fait connaître en France la nature de la constitution britannique, et ayant préparé les voies à l'établissement du gouvernement représentatif en France, qui sera le titre éminent du XIXe siècle devant l'histoire. Voltaire, dans ses Lettres philosophiques "Quinze ans plus tard, dit Villemain, le sage Montesquieu fait de la constitution anglaise, admirablement expliquée, un modèle et un objet d'envie pour l'Europe. On dirait qu'il la comprend mieux que les Anglais eux-mêmes, et qu'il en révèle le bienfait à ceux qui le possèdent. La différence des points de vue a dû l'aider, il est vrai. Pour les Anglais, la constitution était une affaire et un combat de tous les jours. Le jeu même de cette constitution, en divisant le peuple anglais en hommes de parti, y avait laissé peu d'esprits assez désintéressés et assez calmes pour en bien étudier l'esprit et les ressorts. Les philosophes avaient subi cette loi comme les autres. Locke, par exemple, disciple flegmatique des vengeurs armés de la liberté aux prises avec le roi, interprétait la constitution anglaise comme les puritains et Sidney l'avaient défendue [...]. Rien de technique ni de conjectural dans l'analyse de Montesquieu : il pénètre aux sources de la vie de la constitution anglaise; il le fait voir et sentir en action. Il n'a prononcé nulle part les mots de jury, de responsabilité des ministres, d'habeas corpus, de gouvernement représentatif,et tant d'autres qu'on répète; mais il décompose admirablement les idées de ces mots. "-

Les deux derniers livres de l'Esprit des lois sont consacrés à l'étude du droit féodal. Le sujet est écourté. Il semble que Montesquieu sache qu'il n'est pas en faveur auprès de l'opinion. C'est, du reste, la partie de l'ouvrage qu'on a lu le moins . "Parmi les gens de goût, dit Garat (Mercure de France, 6 mars 1784), il en est peu qui aient eu le courage de la lire, et ceux qui l'ont lue se plaignent de n'avoir pu l'entendre. Il fallait conduire peu à peu le lecteur dans les routes ténébreuses de ces siècles reculés, lier tous les faits, expliquer tous les mots de ces lois dont on n'entend plus la langue, suppléer aux monuments qui nous manquent par des développements étendus de ceux qui nous restent; il ne fallait rien supprimer, rien franchir; mais cette méthode était opposée à la nature du génie de Montesquieu. Occupé à découvrir, il ne l'est jamais à démontrer; on dirait qu'il ne songe jamais qu'on doit le lire, ou qu'il suppose que ses lecteurs sont doués de son génie. Un mélange continuel de fragments de lois barbares et de pensées courtes et détachées, de textes obscurs et de commentaires profonds, fatigue l'attention la plus forte et fait fermer le livre à chaque instant. Des traits lumineux, des expressions d'un grand éclat, vous avertissent que vous marchez dans ces ténèbres à la suite d'un homme de génie; mais rien n'est éclairé il crée la lumière et ne la répand pas sur les objets."L'antipathie naturelle de Montesquieu se révèle au début, et cependant il a une intelligence étendue du sujet. "Je croirais, dit-il, qu'il y aurait une imperfection dans mon ouvrage si je passais sous silence un événement arrivé une fois dans la monde, et qui n'arrivera peut-être jamais; si je ne parlais de ces lois qu'on vit apparaître en un moment dans toute l'Europe sans qu'elles tinssent à celles que l'on avait jusqu'alors connues; de ces lois qui ont fait des biens et des maux infinis; qui ont laissé des droits quand on a cédé le domaine, et qui, en donnant à plusieurs personnes divers genres de seigneurie sur la même chose ou sur la même personne, ont diminué le poids de la seigneurie entière; qui ont posé diverses limites dans des empires trop étendus; qui ont produit la règle avec une inclinaison à l'anarchie, et l'anarchie avec une tendance à l'ordre et à l'harmonie."Là-dessus, l'auteur entre dans ce dédale immense du régime féodal, et il porte avec lui sa sagacité ordinaire, c'est-à-dire son intelligence de chaque objet et des rapports immédiats qui unissent cet objet aux objets environnants. Mais la nature de son esprit ne le portait pas à concevoir d'ensemble le régime féodal dans son origine et dans ses effets généraux. -

Aucun des contemporains de Montesquieu n'avait l'idée que le droit féodal pouvait être en grande partie une oeuvre de réaction contre le droit romain, qui avait provoqué dans l'Occident tout entier un dégoût et une lassitude impossibles à décrire. Après le retrait des légions, on avait coupé les ponts, détruit les routes, afin de les empêcher de revenir; on avait incendié ou isolé les villes qui servaient de quartier général au fisc, à la magistrature romaine, au despotisme sous toutes les formes. Chaque parcelle du sol s'était isolée volontairement, afin de jouir d'une liberté entière; partout la propriété et la souveraineté s'étaient concentrées dans la même main, ce qui voulait dire que désormais il n'y aurait plus de lois que le bon plaisir du propriétaire. De ce bon plaisir était sortie, à la longue, une législation nouvelle, harmonieuse en apparence, mais faisant une part énorme à la fantaisie individuelle. Les débris du régime féodal étaient encore épars çà et là sur le sol au XVIIIe siècle. L'opinion était hostile à ce qui en restait, et Montesquieu partageait le même sentiment. (PL). |

| . |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|