| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| La

découverte de la matière

L'histoire de la chimie |

| Aper√ßu | Antiquit√© | Moyen √Ęge | XVIe s. | XVIIe s. | XVIIIe s. | XIXe s. | XIXe s. |

Jalons |

La Chimie

est une science toute moderne : elle ne s'est véritablement constituée

que depuis la fin du XVIIe siècle. Mais

si l'on considère la chimie dans les applications pratiques qui en ont

été faites, on voit que son origine est des plus

anciennes. Son histoire peut être divisée en quatre grandes époques

: la premi√®re va des temps les plus recul√©s ,jusqu'au Moyen √Ęge La chimie antique

: principes premiers et art sacré.

L'industrie chimique fut aussi très avancée chez les Grecset les Romains, qui exploitaient les mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer, etc., et fabriquaient les monnaies. Ils utilisaient un grand nombre de sels métalliques, fabriquaient les savons, les poteries, les verres, etc.; les marbres antiques, les stucs, les mortiers découverts dans les constructions sont des indications de leur connaissances. La

recherche de l'archè.

Quant à la théorie atomique, le philosophe Leucippe (500 av. J.-C.) en est considéré comme le créateur; son disciple et ami Démocrite perfectionna cette théorie qui fut reprise plus tard par Epicure, et que Lucrèce développa dans son poème De natura rerum. L'art

sacré.

Le Moyen √Ęge

: le temps des alchimistes.

Les √©crits de Geber r√©pondirent tellement chez les Arabes le go√Ľt de l'alchimie que la plupart des savants qui ont illustr√© sa nation ont cultiv√© cette science avec ardeur. Parmi les plus illustres d'entre eux, nous nous contenterons de citer Mohammed Abou-Bekr Ibn Zacaria (Rhaz√®s) aux IXe et Xe si√®cles, Abou-Ali Hossein Ibn Sina (Avicenne), Xe et XIe si√®cles, lbn-Rochd (Averro√®s), XIIe si√®cle. Ils s'occupaient particuli√®rement de la pr√©paration des rem√®des et de la recherche d'une substance (pierre philosophale) qui aurait la vertu d'enlever aux m√©taux vils leurs imperfections pour les transformer en m√©taux nobles, de gu√©rir les malades et m√™me de les rendre immortels. Des mots tels que alcali, alcohol, aludel, etc., sont d'origine arabe. Les Arabes ont puissamment contribu√© √† la propagation de l'alchimie. Les

alchimistes latins Le principal objet

que se proposaient les

alchimistes du Moyen

√Ęge Nous trouvons √†

la tête des alchimistes de cette époque le moine Roger

Bacon, en Angleterre Le

XIVe siècle.

Le

XVe siècle.

Temps modernes

: le développement de la chimie.

¬ę Beaucoup de gens, dit-il, se sont enquis de savoir si l'alchimie, √©tait vraiment capable de faire de l'or; mais cela importe peu. Elle est le fondement et la colonne de toute la m√©decine; et sans elle, il faut bien le savoir, personne n'a le droit de se dire m√©decin. ¬ĽMais s'il renon√ßa √† la recherche de la pierre philosophale, Paracelse poursuivit avec ardeur celle de la panac√©e universelle Vers la m√™me √©poque que Paracelse,

d'autres noms contribuèrent à faire franchir le pas entre l'alchimie

et la chimie. Il convient de citer en premier lieu Georges

Agricola, qui publia un traité de métallurgie et Bernard

Palissy, qui créa une industrie, celle des émaux. A partir de ce

moment, la chimie se sépara définitivement de la médecine et se constitua

en science tout à fait indépendante. La question de la transmutation

devint désormais tout à fait secondaire, et les alchimistes

purs passèrent presque inaperçus. Cependant, on citera encore les noms

de Zécaire et de Philalèthe, et, parmi les chimistes qui croyaient possible

la transmutation, de Becher et de Glauber,

le premier en Angleterre Le

XVIIe siècle.

Le

XVIIIe siècle.

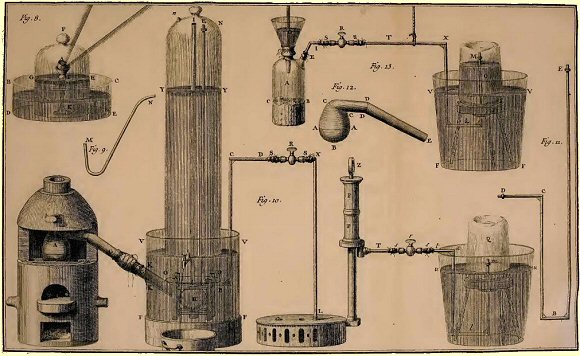

Quelques-uns des instruments de chimie utilis√©s par Lavoisier. Le m√©rite principal de Lavoisier est d'avoir d√©truit la th√©orie c√©l√®bre du phlogistique, √©mise par Stahl dans les derni√®res ann√©es du XVIIe si√®cle. Lavoisier √©tablit nettement la nature √©l√©mentaire des m√©taux, qu'il range parmi les corps simples; il fait conna√ģtre ensuite le r√īle important de l'oxyg√®ne dans la formation des oxydes, des acides et des bases. A c√īt√© de Lavoisier, citons : Cavendish, √† qui l'on doit la composition de l'acide nitrique et du gaz ammoniac; Berthollet, dont les lois sur les sels sont bien connues, mais qui combattit la loi des proportions multiples brillamment d√©fendue par Proust; Guyton de Morveau, √† qui l'on doit la nomenclature chimique; Wenzel et Richter, qui √©tablirent la loi de proportionnalit√©. Le

XIXe siècle.

Un grand continuateur de Lavoisier, pour le système de la chimie dualistique, fut le chimiste suédois Berzélius; ses doctrines furent combattues plus tard par Laurent et Gerhardt qui, à cette théorie dualistique, opposèrent la théorie unitaire adoptée par la suite. Nous citerons encore, au commencement du XIXe siècle, Davy, qui introduisit l'électrolyse dans l'analyse chimique et prépara le sodium, le potassium, le calcium, le baryum; Balard, qui découvrit le brome; Jean-Baptiste Dumas, l'auteur des Leçons de philosophie chimique; Dulong et Petit, qui énoncèrent la loi des chaleurs spécifiques; Mitscherlich, qui posa la loi de l'isomorphisme; Chevreul, auteur de nombreuses et importantes recherches en chimie organique ; etc. Dans la seconde moitié

du XIXe siècle, la chimie a fait des progrès

aussi rapides que dans les cinquante premières années. De nouveaux corps

simples

: le gallium, le scandium, le néodymium, le praséodymium, etc., ont été

découverts par la méthode de l'analyse spectrale. Le fluor

a été

isolé par Moissan, en 1887. Quelques années après,

deux savants anglais, lord Rayleigh et sir W.

Ramsay, ont retiré de l'air atmosphérique quatre nouveaux gaz : l'argon,

le néon, le krypton et le métargon; d'un minéral, la clévéite, ils

ont retiré un gaz, l'hélium, que l'analyse spectrale avait décelé auparavant

dans l'atmosphère du Soleil Si nous considérons

les questions de chimie générale, nous trouvons, en première ligne,

les recherches de Henri Sainte-Claire

Deville et ses élèves sur les phénomènes de dissociation; les travaux

de Berthelot sur les équilibres chimiques,

sur la synthèse organique et les méthodes générales pour réduire et

hydrogéner les composés organiques; les travaux de Raoult

sur la cryoscopie et la tomométrie, ceux d'Ostwald,

de Van't-Hoff et d'Arrhénius

sur la chimie physique, etc. Une étape essentielle est franchie en 1879,

quand Mendeléleiev publie sa classification

périodique des éléments La chimie organique a fourni de nombreux travaux se rapportant à la synthèse, à l'isomérie et aux fonctions chimiques. Sa théorie de la quadrivalente du carbone, complétée par la considération des formules de structure dans le plan et dans l'espace, l'hypothèse de la constitution hexagonale du benzène émise par Kékulé, ont été la source de nombreuses découvertes, parmi lesquelles nous citerons : la synthèse du glycol et la théorie de l'aldolisation par Wurtz; la méthode générale de synthèse des composés aromatiques de Friedel et Crafts; la synthèse de l'acide mellique par Baeyer, celle de l'alizarine par Graebe et Liebermann, celle de l'indol par Baeyer et Emmerling, celle de l'indigo par Emmerling et Engler, celle de l'acide citrique par Grimaux, celle des glucoses par Fischer, etc. En ce qui concerne la chimie biologique ou biochimie qui a été créée dans la seconde moitié du XIXe siècle, nous citerons simplement les noms de Pasteur, Raulin, Duclaux, Roux, Metchnikoff, etc. (NLI). Le

XXe siècle.

Fritz Haber et Carl Bosch (1909) d√©veloppent un proc√©d√© pour la synth√®se de l'ammoniac, essentiel pour la production d'engrais et d'explosifs. Dans la premi√®re moiti√© du XXe si√®cle, la chimie organique conna√ģt aussi des avanc√©es significatives avec la synth√®se de nombreux m√©dicaments, tels que l'aspirine. De son c√īt√©, Hermann Staudinger propose la th√©orie des macromol√©cules, jetant ainsi les bases de la chimie des polym√®res, qui bient√īt sera en mesure de transformer de nombreux secteurs industriels par la production des mati√®res nouvelles telles que le nylon, le polyester et le poly√©thyl√®ne. La chimie organique et m√©dicinale continue ses progr√®s apr√®s la Seconde Guerre mondiale avec, en 1953, la d√©couverte de la structure en double h√©lice de l'ADN par James Watson, Francis Crick et Rosalind Franklin. Ils r√©volutionnent ainsi la biologie et la chimie biologique. La p√©riode est aussi marqu√©e par la d√©couverte et la production √† grande √©chelle de diverses familles d'antibiotiques qui changent la m√©decine moderne. La fin du XXe si√®cle voit l√©mergence du concept de chimie verte, qui met l'accent sur le d√©veloppement de proc√©d√©s chimiques plus respectueux de l'environnement et durables. Des avanc√©es importantes sont √©galement r√©alis√©es dans le domaine de la catalyse, augmentant l'efficacit√© des r√©actions chimiques et r√©duisant les d√©chets. L'utilisation d'enzymes comme catalyseurs pour des r√©actions chimiques sp√©cifiques se d√©veloppe, avec des applications en m√©decine et en industrie. La synth√®se et la manipulation de l'ADN deviennent des outils essentiels en biotechnologie. L'essor des ordinateurs permet des simulations mol√©culaires complexes et facilite la conception de nouveaux m√©dicaments et mat√©riaux. Le d√©veloppement de th√©ories comme celles de John Pople et Walter Kohn (th√©orie du champ de force) contribue √† l'essor de cette chimie computationnelle. La manipulation de la mati√®re √† l'√©chelle nanom√©trique ouvre √©galement de nouvelles possibilit√©s en chimie des mat√©riaux et en biotechnologie. Quant √† la chimie supramol√©culaire, √©tudi√©e notamment par Jean-Marie, elle aborde les interactions non covalentes et la formation de structures complexes. Le

début du XXIe siècle.

Les nanotechnologies elles aussi continuent à progresser. Les matériaux à l'échelle nanométrique, tels que les nanotubes de carbone et les nanoparticules, sont utilisés dans des applications allant des dispositifs électroniques à la médecine. La manipulation de la matière à l'échelle atomique permet la création de nouveaux matériaux aux propriétés uniques. La découverte et l'étude approfondie du graphène, un matériau bidimensionnel composé d'une seule couche d'atomes de carbone, révolutionnent la science des matériaux. Les travaux de Andre Geim et Konstantin Novoselov sur le graphène leur valent d'ailleurs le Prix Nobel de Physique en 2010. Les progrès en informatique permettent des simulations moléculaires de plus en plus précises, facilitant la conception de nouveaux matériaux et médicaments. Les algorithmes de chimie computationnelle deviennent des outils essentiels pour les chercheurs. Le développement de nouvelles méthodes de calcul, telles que la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), améliore la précision des prédictions sur le comportement chimique des molécules et des matériaux. La technologie CRISPR-Cas9, une méthode révolutionnaire d'édition génétique, transforme la biologie moléculaire et la biotechnologie. Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna seront récompensées par le Prix Nobel de Chimie en 2020 pour leurs travaux sur cette technologie. Les avancées dans la synthèse de biomolécules (protéines et acides nucléiques), permettent désormais des applications en médecine, en agriculture et dans d'autres industries. Depuis le début des années 2020, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont de plus en plus utilisés pour analyser de vastes ensembles de données chimiques, prédire les résultats des réactions et découvrir de nouveaux matériaux. Ces technologies accélèrent la recherche et la découverte en chimie. Aujourd'hui, les principes de l'économie circulaire, visant à minimiser les déchets et à maximiser la réutilisation des ressources, sont intégrés dans la chimie industrielle. Les procédés chimiques sont repensés pour être plus durables et économiquement viables. Les technologies de recyclage chimique, qui décomposent les polymères en leurs monomères d'origine, permettent de recycler des matériaux plastiques de manière plus efficace. La crise du covid-19 a accéléré le développement de vaccins à ARN messager, qui en cette occasion on démontré le potentiel de cette technologie pour la prévention et le traitement des maladies. La chimie médicinale continue aussi de progresser avec la découverte de nouvelles thérapies ciblées, notamment pour le traitement du cancer et des maladies génétiques.

|

| . |

|

|

|

||||||||

|