|

Turks

et Mongols se sont très souvent trouvés réunis sous la même bannière

quand ils ont constitués leurs empires. Qu'ils aient été placé sous

la conduite d'un groupe ou de l'autre justifie que l'on évoque ici une

empire mongol, là un empire turk. On voit ainsi par un passage

assez curieux de la Chronique de Rachid-ed-D√ģn

que Gengis Khan ne savait pas le turc et ne

parlait que le mongol. Mais en même temps, beaucoup des tribus qu'il mena

à la conquête du monde étaient turques et non mongoles. Il semble même

par l'onomastique et par d'autres détails sur lesquels il serait

trop long de s'appesantir ici, que dans les armées les Mongols étaient

en minorité et en quelque sorte noyés dans l'élément turc. Il est

non moins certain qu'√† la cour de Koubila√Į

Khan on se servait couramment, √† c√īt√© de la langue mongole ,

du turc ,

du turc ainsi que du chinois et du persan, peut-être même de l'arabe. La situation

rappelle d'une certaine façon celle qu'à connue la Grèce à l'époque

classique, quand on parlait de l'hégémonie de telle ou telle cité, à

un moment donné. Simplement, dans le cas présent les cités sont des

hordes; les campements de tentes viennent à la place des palais de pierre,

et les "empires" sont à l'occasion nomades.

ainsi que du chinois et du persan, peut-être même de l'arabe. La situation

rappelle d'une certaine façon celle qu'à connue la Grèce à l'époque

classique, quand on parlait de l'hégémonie de telle ou telle cité, à

un moment donné. Simplement, dans le cas présent les cités sont des

hordes; les campements de tentes viennent à la place des palais de pierre,

et les "empires" sont à l'occasion nomades.

Les

hégémonies turques

Les Turks

ont form√© au cours de leur longue histoire de nombreux √Čtats. Les plus

anciens que l'on connaisse sont ceux des Hioung-nou (IIIe

et IIe s. av. J. C.), chez qui

se rencontrent probablement certaines des composantes de ce que seront

par la suite les confédérations hunniques. De ces ensembles assez hétérogènes

feront partie les Huns proprement dits (c.a.

375), mais aussi d'autres groupes tels

que les Avars, qui viendront menacer l'empire romain finissant. En Asie

centrale, les Turks forment √©galement des √Čtats tels que le Kharezm,

ou divers √Čtats turkm√®nes (celui des

Petchenègues, des Kiptchaks, des

Ghaznévide,

etc.). C'est également aussi de l'ensemble turkmène que grandiront les

puissances seldjoukide et ottomane

(à partir du XIVesiècle),

de laquelle est issue la Turquie moderne (1923). Des anciens √Čtats d'Asie

centrale na√ģtront, avec la disparition de l'Union Sovi√©tique, en 1991,

plusieurs √Čtats Turks ind√©pendants : Turkm√©nistan, Ouzbekhistan, Kirghiztan,

Kazakhstan, Azerba√Įdjan . .

Les

Huns.

Le nom des Huns est un mot générique

sous lequel on désigne diverses populations asiatiques qui sont vraisemblablement

d'origine différente. La confusion est venue d'abord des auteurs anciens

eux-mêmes, qui donnaient le nom de Huns à tous les peuples asiatiques

qui envahirent l'empire romain à la suite des premiers Huns véritables,

et ensuite, depuis le XVIIIe

siècle, du savant ouvrage de de Guignes

qui, dans son Histoire générale des Huns (1756),

a également étendu le nom de ce peuple à toutes les tribus barbares

de l'Asie centrale. Nous traiterons, dans le présent article, non seulement

des Huns proprement dits, des Hioung-nou de la Chine et des autres peuples de langue turque, mais de tribus différentes, qui,

jusqu'au VIIe

siècle de notre ère, ont ravagé l'Europe sous le nom de Huns.

et des autres peuples de langue turque, mais de tribus différentes, qui,

jusqu'au VIIe

siècle de notre ère, ont ravagé l'Europe sous le nom de Huns.

Le nom de Huns est ancien : on le trouve

pour la première fois dans Ptolémée, qui

place les Chounoi entre les Bastarnes et les Rhoxolans,

dans le Sud de la Russie; Denys le Périégète mentionne également les

Ounnoi, près la mer Caspienne. Le savant allemand Zeuss a contesté

ces lectures qu'il regarde comme des interpolations, mais nous verrons,

par l'histoire chinoise, que les Huns, dès le

IIesiècle

de notre ère, étaient en réalité établis entre la mer Noire, la Caspienne

et l'Oural; ils commencent seulement √† se faire conna√ģtre comme d√©vastateurs

au milieu du IIIe

si√®cle, lorsqu'ils franchirent le Tana√Įs. D'o√Ļ venaient-ils?

On a regardé les Huns comme d'origine chinoise ou d'origine mongole. Nous

croyons que ce sont en réalité des

Turks,

la plupart du temps. Mais dans certains cas, des populations décrites

comme des Huns ne le sont sans doute pas véritablement : c'est en particulier

le cas des Avars, possibles descendants de certains Jou-Jouen, et dans

lesquels ils conviendrait donc de voir plut√īt des Toungouses.

Si donc tous les Huns des IIIe,

IVe,

et Ve siècles

ne sont pas identifiables comme on l'a cru dans le passé, aux Hioung-nou,

ni même à des populations exclusivement proto-turques, du moins pourraient-ils

correspondre à une fraction de ceux-ci, probablement mêlée à d'autres

peuples. De fait, outre l'analogie entre les deux noms, les mouvements

et les migrations des Hioung-nou à différentes époques dans la Haute-Asie

concordent assez bien avec les diverses invasions des Huns en Europe et

en Asie. De fait, outre l'analogie entre les deux noms, les mouvements

et les migrations des Hioung-nou à différentes époques dans la Haute-Asie

concordent assez bien avec les diverses invasions des Huns en Europe et

en Asie. Avant d'entrer dans l'histoire de ces invasions, nous croyons

devoir exposer sommairement ce que nous savons aujourd'hui des Huns d'Asie,

ainsi que la succession des révolutions et migrations des différents

peuples tartares dans leurs rapports avec la Chine ,

avec l'Europe orientale, l'Asie byzantine et l'Iran ,

avec l'Europe orientale, l'Asie byzantine et l'Iran . .

C'est aux historiens chinois qu'il faut

avoir recours pour être renseigné sur cette période ancienne de l'histoire

de l'Asie. La nation des Hioung-nou joue une grand r√īle dans l'ancienne

histoire de la Chine. Ce peuple était d'origine turque, comme plus tard

les Ou√Įgours, les Sien-pi, et les Tou-kiou√©; il venait de l'Asie

orientale, entre l'Orkhon et la Mandchourie,

et il se divisait en plusieurs tribus dont la désignation était probablement

tirée des noms des lieux d'origine ou d'habitat : c'étaient les Houn

(un des noms de la rivière Orkhon), les Houn-yé, les Hou-yen. L'ensemble

de ces diverses tribus constituait la nation des Hioung-nou et il est très

vraisemblable que c'est de l'un de ces vocables Houn, Hioung qu'est dérivé

le mot Hun, prononcé Hounn par les premiers envahisseurs qui furent en

contact avec les Romains et dont la transcription exacte est restée sous

les diverses formes Hunni, Chuuni, Ounnoi, etc  . .

Le

Kharezm et les khanats ouzbeks.

Le Kharezm ou Khovaresm correspond à

l'ancien pays des Chorasmiens, région

du Turkestan occidental, au Sud de la mer d'Aral

occidental, au Sud de la mer d'Aral ,

sur les deux rives du Djihoun, entre le khanat de Boukhara ,

sur les deux rives du Djihoun, entre le khanat de Boukhara et la mer Caspienne, contient, entre autres territoires, le khanat de Khiva

et le pays des Turkmènes. De 994 à

1231, la Kharezm forma une principauté

indépendante, qui fut fondée par un chef turc aux dépens des Samanides.

Les princes du Kharezm envahirent la Perse

et la mer Caspienne, contient, entre autres territoires, le khanat de Khiva

et le pays des Turkmènes. De 994 à

1231, la Kharezm forma une principauté

indépendante, qui fut fondée par un chef turc aux dépens des Samanides.

Les princes du Kharezm envahirent la Perse en 1193, et s'emparèrent en

1197

de Samarcande

en 1193, et s'emparèrent en

1197

de Samarcande .

Leur puissance fut détruite par Gengis-khan.

Le Kharezm fut ,quelque temps compris dans l'empire

du Kaptchak. Vers 1481, Ilbars

el-Cheibani le d√©tacha du Kaptchak et en f√ģt de nouveau un

Etat

indépendant. Une dynastie de princes khovaresmiens régna aussi à DeIhi

dans l'Hindoustan à partir de 1213

après en avoir chassé les Gourides ( .

Leur puissance fut détruite par Gengis-khan.

Le Kharezm fut ,quelque temps compris dans l'empire

du Kaptchak. Vers 1481, Ilbars

el-Cheibani le d√©tacha du Kaptchak et en f√ģt de nouveau un

Etat

indépendant. Une dynastie de princes khovaresmiens régna aussi à DeIhi

dans l'Hindoustan à partir de 1213

après en avoir chassé les Gourides ( Les

dynasties musulmanes au Moyen √Ęge).;

elle fut remplacée en 1398 par les

Patans. Progressivement, l'empire kharezmien se trouva partagé entre plusieurs

khanats dominés par des dynasties ouzbekh (Khiva, Boukhara, Khokand Les

dynasties musulmanes au Moyen √Ęge).;

elle fut remplacée en 1398 par les

Patans. Progressivement, l'empire kharezmien se trouva partagé entre plusieurs

khanats dominés par des dynasties ouzbekh (Khiva, Boukhara, Khokand  ),

eux-mêmes placés à des degrés divers sous la coupe de l'empire Russe

à partir du XVIIe

siècle ),

eux-mêmes placés à des degrés divers sous la coupe de l'empire Russe

à partir du XVIIe

siècle . .

Les

Turkmènes.

Les Turcomans ou Turkmènes, dont le

territoire s'étend essentiellement de la Caspienne et de I'Amou-daria

jusqu'au Paropamisus, représentent l'élément autrefois dominant de la

population, de l'ancien Kharezm. Ils descendent

des Turks d'avant l'invasion

mongole. Il est donc plausible que leur nom de Turkmènes (mans

ou mènes équivalant à l'allemand thum) a le sens qu'on

lui attribue souvent de Turks de souche, de Turks vrais ou par excellence.

Il est d'ailleurs possible que ce nom même leur ait été donné en raison

de ce qu'ils ont continué à mener la vie nomade des ancêtres en fournissant

sans cesse comme eux de nouveaux essaims d'envahisseurs. Les Turks qui

ont envahi les √Čtats constitu√©s de l'Asie centrale se sont en effet tous

pr√©sent√©s d'abord dans l'√Čtat m√™me o√Ļ √©taient les Turcomans jusqu'√†

nos jours.

Les Seldjoukidesétaient

de leurs parents très proches; les Osmanlis

aussi par conséquent, et ils se rattachent sans doute, comme les Seldjoukides,

aux Oghouz (Ghouzz) que les conquérants arabes ont trouvés dans le Kharezm.

Les Oghouz, probablement sous la poussée des Arabes, ont remonté vers

le Nord de la Caspienne. ils se sont mêlés entre les rives de l'Oural

inférieur et celles de la basse Volga, à d'autres Turks, les Petchénègues,

mentionnés par les auteurs byzantins en 834.

De ce mélange, accompli à la fin du XIe

siècle, sont sortis les Koumanes (Polovtsy des archéologues

russes). Mais Petchénègues et Oghouz ont pu se fondre aussi, au moins

en grande partie, dans l'empire des Khazars, car il n'est plus question

d'eux après le XIIIe

siècle . .

L'Empire

Ottoman.

L'empire Ottoman a longtemps été l'un

des plus puissants √Čtats de la plan√®te. Fond√©e au tout d√©but du XIVe

siècle, par les Osmanlis (descendants d'Osman

ou Othman), une dynastie d'origine turkmène,

sur les ruines de l'empire Seldjoukide,

la puissance ottomane responsable de la chute de ce qu'il restait empire

byzantin, avec la prise de Constantinople

en 1453, puis est parvenu à son apogée

au XVIe siècle,

à l'époque de Soliman. L'empire turc

à son maximum d'extension se composait de possessions immédiates, subdivisées

en Turquie d'Europe (Roum' ili), et Turquie d'Asie (Anadoli),

et en territoires vassaux, qui vont de la Serbie √† la Perse et de l'√Čgypte

et de l'√Čgypte au Maghreb. Mais ce gigantisme s'est accompagn√© rapidement d'un d√©litement

du pouvoir des Osmanli. Le déclin de l'empire

s'amorce dès le XVIIe

siècle, initié par la poussée russe, et entretenu au cours

du siècle suivant par les appétits grandissants des puissances d'Europe

Occidentale (

au Maghreb. Mais ce gigantisme s'est accompagné rapidement d'un délitement

du pouvoir des Osmanli. Le déclin de l'empire

s'amorce dès le XVIIe

siècle, initié par la poussée russe, et entretenu au cours

du siècle suivant par les appétits grandissants des puissances d'Europe

Occidentale ( La

Question d'Orient). En 1827, la

Grèce obtient ainsi son indépendance, et les principautés des Balkans La

Question d'Orient). En 1827, la

Grèce obtient ainsi son indépendance, et les principautés des Balkans (Serbie

(Serbie ,

Moldavie ,

Moldavie ,

Valachie ,

Valachie et Monténégro

et Monténégro ),

nominalement sous suzeraineté ottomanes acquièrent une autonomie de fait.

M√™me chose pour l'√Čgypte, qui est pratiquement ind√©pendante de la Turquie

dès 1833. ),

nominalement sous suzeraineté ottomanes acquièrent une autonomie de fait.

M√™me chose pour l'√Čgypte, qui est pratiquement ind√©pendante de la Turquie

dès 1833.

Le XIXe

siècle

aura marqu√© en fait l'agonie d'un √Čtat

aux structures archa√Įques, incapable de se moderniser, malgr√© les r√©formes

entreprises à partir de 1839 (Tanzimat),

incapable aussi de contrer les ambitions de ses voisins. L'empire ottoman

sera ainsi complètement démantelé, dès les années 1920,

à l'issue du partage du monde opéré par les puissances européennes

sorties victorieuses de la Première

Guerre mondiale. La Turquie moderne, construite sur sa ruine,

a été fondée en 1923 . .

Les

hégémonies mongoles

Il n'y eut, à vrai

dire, d'histoire et de nationalit√© mongoles qu'√† partir du kourilta√Į

de 1206,

cette grande assembl√©e g√©n√©rale o√Ļ Temoutchin

se fit reconna√ģtre pour souverain absolu (gengis khan) par les

tribus et clans mongols ainsi centralisés en nation. Ces tribus qui nomadisaient

le long de la Keroulen et de l'Onon ne constituaient pas une personnalité

historique bien d√©finie. Entre les Turks Ou√Įgour (s√©dentaires) ou Kiptchak

(nomades du désert) du Sud et de I'Ouest, les Toungouses de l'Est, ils

fraternisaient plut√īt avec les premiers, tant√īt √† la solde de l'empire

chinois, tant√īt en lutte avec lui. Ils se confondent donc dans le grouillement

des peuples turcs de l'Asie intérieure jusqu'à la fin du

XIIe

siècle. Jusque là, les empires fondés

dans l'Asie intérieure n'avaient généralement pas réussi à soumettre

directement les grands empires tels que la Chine ,

l'Iran ,

l'Iran ou l'Inde

ou l'Inde .

Cet exploit allait donc réalisé que par les Mongols, et c'est ce qui

leur donne leur immense importance distorique. .

Cet exploit allait donc réalisé que par les Mongols, et c'est ce qui

leur donne leur immense importance distorique.

-

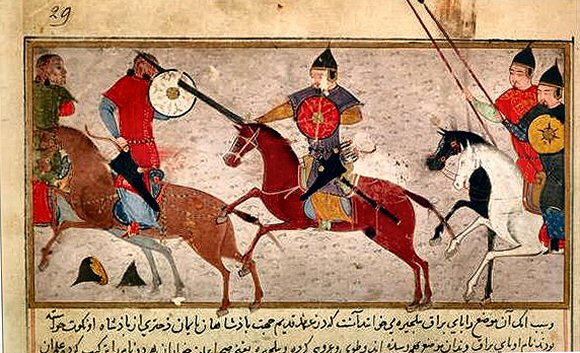

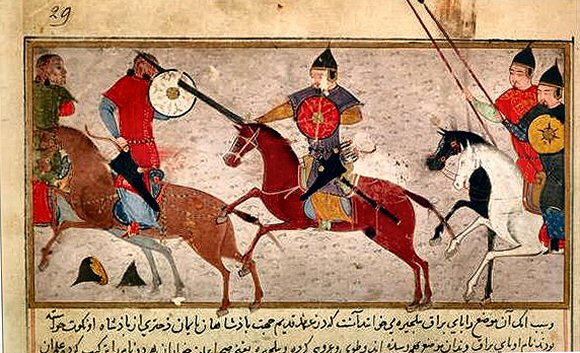

Gengis

Khan (Temujin) sur un manuscrit persan du XIVe

siècle.

A la fin du XIIe

siècle, voici quelle était à peu près

la situation politique en Asie. La Chine était divisée entre la dynastie nationale des Song,

dans le bassin du Yang-tse et les Kin, dynastie toungouse,

qui dominaient de l'Amour au Hoa√Į, Les Song r√©sistaient avec l'appui

des aventuriers turcs et mongols embauchés dans l'intérieur. Depuis la

chute de l'empire khitan, les √Čtats secondaires

et les tribus nomades étaient indépendants. Sur le coude du Hoang-lia,

l'√Čtat de Hie; entre Keroulen et Selenga, les tribus mongoles; au Nord

autour du Ba√Įkal, les Mergued (toungouse); √† l'Ouest des Mongols, les

K√©ra√Įtes, dont Karakoroum √©tait la capitale; plus loin, dans le P√©-lou,

ma√ģtres des montagnes saintes de l'Alta√Į et du val de l'Irtych, les Na√Įmans;

dans le Nan-lou, un groupe de Ou√Įgours, vassaux des Kara-Khitans,

qui étendaient leur pouvoir sur la Transoxiane

était divisée entre la dynastie nationale des Song,

dans le bassin du Yang-tse et les Kin, dynastie toungouse,

qui dominaient de l'Amour au Hoa√Į, Les Song r√©sistaient avec l'appui

des aventuriers turcs et mongols embauchés dans l'intérieur. Depuis la

chute de l'empire khitan, les √Čtats secondaires

et les tribus nomades étaient indépendants. Sur le coude du Hoang-lia,

l'√Čtat de Hie; entre Keroulen et Selenga, les tribus mongoles; au Nord

autour du Ba√Įkal, les Mergued (toungouse); √† l'Ouest des Mongols, les

K√©ra√Įtes, dont Karakoroum √©tait la capitale; plus loin, dans le P√©-lou,

ma√ģtres des montagnes saintes de l'Alta√Į et du val de l'Irtych, les Na√Įmans;

dans le Nan-lou, un groupe de Ou√Įgours, vassaux des Kara-Khitans,

qui étendaient leur pouvoir sur la Transoxiane (Turkestan

(Turkestan ),

que leur disputaient les Turks iranisés ou arabisés de l'Asie antérieure,

ralliés autour de Mohammed le Kharezmien ( ),

que leur disputaient les Turks iranisés ou arabisés de l'Asie antérieure,

ralliés autour de Mohammed le Kharezmien ( Le

Kharezm), qui succédait au pouvoir effondré des Seldjoukides.

C'était en Transoxiane que les seigneurs turcs possessionnés dans l'ancien

empire arabe recrutaient leurs forces, parmi les Turks occidentaux, Kankli,

Kalatch. Au Nord de la Transoxiane et du Caucase Le

Kharezm), qui succédait au pouvoir effondré des Seldjoukides.

C'était en Transoxiane que les seigneurs turcs possessionnés dans l'ancien

empire arabe recrutaient leurs forces, parmi les Turks occidentaux, Kankli,

Kalatch. Au Nord de la Transoxiane et du Caucase ,

étaient encore des Turks, les Kiptchaks, sur le Kouban et sur le Don.

Au Nord de ceux-ci, sur la Kama, les Bulgares, une population voisine.

Tous ces Turks conservaient confusément le souvenir de leur communauté

d'origine et celui du grand empire du VIe

siècle (celui des Tou-Kioue) qui avait,

sous l'il-Khan Mokan, réuni tous les peuples turcs. Ce sentiment favorisa

l'unification entreprise par le conquérant mongol. ,

étaient encore des Turks, les Kiptchaks, sur le Kouban et sur le Don.

Au Nord de ceux-ci, sur la Kama, les Bulgares, une population voisine.

Tous ces Turks conservaient confusément le souvenir de leur communauté

d'origine et celui du grand empire du VIe

siècle (celui des Tou-Kioue) qui avait,

sous l'il-Khan Mokan, réuni tous les peuples turcs. Ce sentiment favorisa

l'unification entreprise par le conquérant mongol.

Les clans mongols

semblaient pourtant bien in√©gaux √† une pareille t√Ęche, faibles et divis√©s

en face des monarchies des K√©ra√Įtes, des Na√Įmans, des Khitans. Rien

dans leur pass√© n'autorisait de semblables espoirs. Leur nom appara√ģt

dans les auteurs chinois à partir de l'époque des Tiou-Kioue; il semble

probable que les pasteurs de la lande mongole, établis de longue date

sur l'emplacement o√Ļ nous les trouvons, subirent sans r√©sistance appr√©ciable

la domination des divers empires turcs Hioung-nou ( Les

Huns), Tiou-Kioue du VIe

au VIIIe

s, Ou√Įgours du VIIIe

au IXe,

Hakas ou Kirghis du IXe

au Xe,

Khitans du Xe

au XIIe,

alternant avec celle des Chinois et des Toungouses, Sien-pi, Jou-Jouen,

Niou-tchen, etc. Toutefois, depuis que les grandes nations des Ou√Įgours

se sont portées vers la Transoxiane Les

Huns), Tiou-Kioue du VIe

au VIIIe

s, Ou√Įgours du VIIIe

au IXe,

Hakas ou Kirghis du IXe

au Xe,

Khitans du Xe

au XIIe,

alternant avec celle des Chinois et des Toungouses, Sien-pi, Jou-Jouen,

Niou-tchen, etc. Toutefois, depuis que les grandes nations des Ou√Įgours

se sont port√©es vers la Transoxiane o√Ļ la destruction des empires iraniens sassanide

et abbasside ouvre de brillants débouchés,

les Mongols commencent une existence autonome, groupés autour des familles

Niroun, descendants d'Alankava; coopérant à l'occasion avec les chefs

turcs qui n'ont pas cherché fortune vers l'Ouest.

o√Ļ la destruction des empires iraniens sassanide

et abbasside ouvre de brillants débouchés,

les Mongols commencent une existence autonome, groupés autour des familles

Niroun, descendants d'Alankava; coopérant à l'occasion avec les chefs

turcs qui n'ont pas cherché fortune vers l'Ouest.

Au XIIe

siècle, les clans mongols sont installés

sur la Keroulen, l'Onon, l'Orkhon, vivant assez misérablement et s'embauchant

volontiers au service des Chinois. Leur centre était la colline sacrée

de Deligoun-Bouldak, aux sources de l'Onon, o√Ļ ils plantaient l'√©tendard

à neuf queues blanches, symbole du peuple mongol, et l'étendard à quatre

queues noires, symbole des Niroun; parmi celles-ci, la plus notable était

celle des Bordjiguène (les yeux pairs), descendants du plus jeune des

trois fils de la Vierge Alankava, Puis venaient les Arlad, les Djouirat.

Au milieu du XIIe

siècle, se distingue un des Bordjiguène, Yésouguéi Bahatour (le Batailleur).

Associ√© √† un chef k√©ra√Įte, il guerroie √† la solde des Song contre

les Kin. On ne sait s'il eut part à la grande victoire de l'an 1147,

à la suite de laquelle l'empereur Kin, Hi-tsong, dut céder une partie

de ses territoires aux Mongols; mais en 1162,

les Mandchous prirent leur revanche, et Mongols et K√©ra√Įtes

rentrent

dans leur dépendance nominale. C'est probablement en cette année que

naquit Temoutchin. Yésouguéi continua de se distinguer, et à sa mort

13 hordes ou clans mongols se groupaient sous son autorité. C'était le

premier noyau de l'Etat mongol que son fils allait étendre de la mer du

Japon à l'Adriatique

à l'Adriatique . .

L'Empire

gengiskhanide.

L'histoire de la puissance mongole commence

seulement avec Témoudjin, surnommé plus tard Gengis

Khan. Il √©tait le fils de Yissouga√Į Bahadour, l'un des principaux

chefs mongols, guerrier renommé, et qui, bien que vassal de l'empire toungouse

des Kin (Jin), exer√ßait sa puissance dans la r√©gion au Sud-Est du Ba√Įkal,

dans les monts Bourcan Kaldoun, aujourd'hui Kente√Į, d'o√Ļ sortent les

rivières Onon, qui avec l'Ingoda forme la Chilka, Keroulen qui se jette

dans le Dala√Į Nor, et Toula, tributaire de la Selenga par l'Orkhon. Les

possessions dont Témoudjin allait se trouver l'héritier avaient pour

voisins les Merkites, les K√©ra√Įtes sur les bords de l'Orkhon et de la

Toula, au Sud des Merkites, et les Na√Įmans born√©s au Nord par les Kirghiz,

√† l'Est par les K√©ra√Įtes, au Sud par les Ou√Įgours et √† l'Ouest par

les Kankalis. Les Na√Įmans √©taient proches de l'empire des Kara Kita√Į

(Khitans noirs) qui occupait les deux versants

des Tian-Chan et s'étendait au Sud jusqu'au Tibet .

Plus à l'Ouest, du Nord de la mer d'Aral .

Plus à l'Ouest, du Nord de la mer d'Aral à la mer d'Oman, de la Géorgie et de la Caspienne jusqu'aux frontièresdes

Kara Khita√Į, du Tibet et des Indes √©tait situ√© l'immense empire du Kharezm;

au Sud des tribus mongoles dans l'Asie orientale se trouvaient le Tangout

qui les séparait du Tibet, et leurs suzerains, les Kin, possesseurs de

la Chine

à la mer d'Oman, de la Géorgie et de la Caspienne jusqu'aux frontièresdes

Kara Khita√Į, du Tibet et des Indes √©tait situ√© l'immense empire du Kharezm;

au Sud des tribus mongoles dans l'Asie orientale se trouvaient le Tangout

qui les séparait du Tibet, et leurs suzerains, les Kin, possesseurs de

la Chine septentrionale (Tartarie

septentrionale (Tartarie ,

Liao-toung, Chan-toung, Tche-li, Ho-nan, Chan-si, partie du Chen-si), tandis

que les Soung étaient refoulés vers le midi et régnaient à Lin-ngan

(Hang-tcheou). ,

Liao-toung, Chan-toung, Tche-li, Ho-nan, Chan-si, partie du Chen-si), tandis

que les Soung étaient refoulés vers le midi et régnaient à Lin-ngan

(Hang-tcheou).

En peu d'années, Témoudjin agrandit prodigieusement

ce faible héritage. S'étant fait proclamer en 1206

souverain de tous les Mongols (autrement dit Gengis Khan, ou puissant Khan),

il conquit le pays des Ou√Įgours (1209) et la Chine septentrionale (1213); soumit la Cor√©e

(1219), la Transoxiane (1221),

le Khoraçan

septentrionale (1213); soumit la Corée

(1219), la Transoxiane (1221),

le Khoraçan et l'Irak-Adjémi (1222), Ie Kharezm

et plusieurs provinces, de la Perse

et l'Irak-Adjémi (1222), Ie Kharezm

et plusieurs provinces, de la Perse orientale, le Kandahar et le Moultan (1224),

et enfin une partie de la Russie méridionale. Tout au long de cette vaste

entreprise, Gengis Khan se montra souvent un conquérant inhumain et barbare.

Les villes de Boukhara

orientale, le Kandahar et le Moultan (1224),

et enfin une partie de la Russie méridionale. Tout au long de cette vaste

entreprise, Gengis Khan se montra souvent un conquérant inhumain et barbare.

Les villes de Boukhara ,

de Samarcande ,

de Samarcande ,

de Ferganah, de Ballk furent détruites par ses ordres, et une foule de

monuments des arts et des lettres furent anéantis dans Pékin;

cependant; il donna à ses sujets un code de lois, qui était encore ne

vigueur au début du XXe

siècle. ,

de Ferganah, de Ballk furent détruites par ses ordres, et une foule de

monuments des arts et des lettres furent anéantis dans Pékin;

cependant; il donna à ses sujets un code de lois, qui était encore ne

vigueur au début du XXe

siècle.

A la mort de Gengis, son immense puissance

s'exerçait à l'Ouest, au delà de la mer Caspienne et de la mer Noire,

jusqu'à la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et la Russie; à l'Est, jusqu'à

la mer, y compris la Corée; au Sud, ses territoires étaient bornés par

les débris de l'empire des Kin, le Tibet ,

l'empire de Delhi et ce qui restait de l'empire kharezmien. L'empire fut

divisé entre ses quatre fils qui lui avaient servi de lieutenants dans

ses conqu√™tes. L'a√ģn√©, Djoutchi (Touchi-Khan), √©tant mort, fut remplac√©

dans la répartition par son fils Batou (Batu-Khan),

qui occupa les pays à l'Ouest de la mer Caspienne, et eut le Kiptchak

et la Russie m√©ridionale; le second fils, Djagata√Į, eut l'Asie centrale

et le Turkestan ,

l'empire de Delhi et ce qui restait de l'empire kharezmien. L'empire fut

divisé entre ses quatre fils qui lui avaient servi de lieutenants dans

ses conqu√™tes. L'a√ģn√©, Djoutchi (Touchi-Khan), √©tant mort, fut remplac√©

dans la répartition par son fils Batou (Batu-Khan),

qui occupa les pays à l'Ouest de la mer Caspienne, et eut le Kiptchak

et la Russie m√©ridionale; le second fils, Djagata√Į, eut l'Asie centrale

et le Turkestan ,

c. -à-d. tout le pays qui s'étend depuis le Lob-nor jusqu'à Boukhara;

Ogota√Į (Okta√Į-Khan) eut l'Asie orientale compos√©e principalement de

la Chine ,

c. -à-d. tout le pays qui s'étend depuis le Lob-nor jusqu'à Boukhara;

Ogota√Į (Okta√Į-Khan) eut l'Asie orientale compos√©e principalement de

la Chine ;

enfin, Touli obtint le Khoraçan et l'Asie jusqu'à l'Indus ;

enfin, Touli obtint le Khoraçan et l'Asie jusqu'à l'Indus . .

Koubila√Į

et les Khaqans de Chine.

Dès le début duXIIe

siècle, la

dynastie toungouse des Kin régnait sur toute la partie septentrionale

de la Chine jusqu'au Fleuve bleu et avait soumis à un tribut les souverains de la

dynastie des Song qui occupaient les provinces au

Sud de ce fleuve. Au moment de la montée en puissance de l'empire

gengiskhanide, Les Song crurent pouvoir former une alliance avec les

Mongols

pour chasser les Kin. Cela fut effectivement réalisé. Mais les Mongols

chass√®rent aussi les Song et devinrent √† leurs tour, avec Koubila√Į Khan

qui envahit la Chine en 1267,

les nouveaux ma√ģtres de l'Empire C√©leste. Koubila√Į fut le fondateur

de la dynastie chinoise des Yuan. Né en 1214, petit-fils

de Gengis-Khan, et successeur dès

1260

de son père Mangou-Khan, il régna d'abord sur la Mongolie et sur tous

les √Čtats conquis par Gengis-Khan, puis s'empara en

1279

de la personne de l'empereur. La dynastie des Song qui subsistait depuis

319 ans, √©tait ainsi renvers√©e. Koubila√Į conquit √©galement le Tibet

jusqu'au Fleuve bleu et avait soumis à un tribut les souverains de la

dynastie des Song qui occupaient les provinces au

Sud de ce fleuve. Au moment de la montée en puissance de l'empire

gengiskhanide, Les Song crurent pouvoir former une alliance avec les

Mongols

pour chasser les Kin. Cela fut effectivement réalisé. Mais les Mongols

chass√®rent aussi les Song et devinrent √† leurs tour, avec Koubila√Į Khan

qui envahit la Chine en 1267,

les nouveaux ma√ģtres de l'Empire C√©leste. Koubila√Į fut le fondateur

de la dynastie chinoise des Yuan. Né en 1214, petit-fils

de Gengis-Khan, et successeur dès

1260

de son père Mangou-Khan, il régna d'abord sur la Mongolie et sur tous

les √Čtats conquis par Gengis-Khan, puis s'empara en

1279

de la personne de l'empereur. La dynastie des Song qui subsistait depuis

319 ans, √©tait ainsi renvers√©e. Koubila√Į conquit √©galement le Tibet ,

le Pégu, la Cochinchine ,

le Pégu, la Cochinchine ,

et conservant au moins de façon nominale la prééminence sur les autres

khanats mongols forma dès lors l'empire le plus vaste qu'on l'on ait jamais

connu, embrassant toute l'Asie et partie de l'Europe et s'étendant depuis

le Dniepr jusqu'au Japon. Le khaqan se déclara protecteur du Bouddhisme ,

et conservant au moins de façon nominale la prééminence sur les autres

khanats mongols forma dès lors l'empire le plus vaste qu'on l'on ait jamais

connu, embrassant toute l'Asie et partie de l'Europe et s'étendant depuis

le Dniepr jusqu'au Japon. Le khaqan se déclara protecteur du Bouddhisme ,

fit fleurir les lettres, et encouragea l'agriculture, l'industrie et le

commerce. Il mourut en 1294,

après un règne de 24 ans. Marco Polo passa 17

ans à sa cour. Les princes de la dynastie Yuan respectèrent les moeurs

et les usages du peuple vaincu; cependant, ils ne purent maintenir longtemps

leur domination, et, en 1256,

sous le règne de Chun-ti (Oukhagatou Khagan), un Chinois nommé Tchou

souleva la population contre les gouvernants mongols, qui finiront expulsés

en 1268.

Il monta sur le tr√īne sous le nom de Ta√Į tsou. Ses successeurs, qui form√®rent

la dynastie des Ming régnèrent jusqu'en 1644,

jusqu'à leur éviction et leur remplacement par la dynastie mandchoue

des Qing ,

fit fleurir les lettres, et encouragea l'agriculture, l'industrie et le

commerce. Il mourut en 1294,

après un règne de 24 ans. Marco Polo passa 17

ans à sa cour. Les princes de la dynastie Yuan respectèrent les moeurs

et les usages du peuple vaincu; cependant, ils ne purent maintenir longtemps

leur domination, et, en 1256,

sous le règne de Chun-ti (Oukhagatou Khagan), un Chinois nommé Tchou

souleva la population contre les gouvernants mongols, qui finiront expulsés

en 1268.

Il monta sur le tr√īne sous le nom de Ta√Į tsou. Ses successeurs, qui form√®rent

la dynastie des Ming régnèrent jusqu'en 1644,

jusqu'à leur éviction et leur remplacement par la dynastie mandchoue

des Qing . .

Houlagou

et l'Ilkhanat de Perse.

La domination

des Mongols sur l'Iran commence avec Houlagou. Ce prince, fondateur de la dynastie des Houlagides

était né en 1217;

il était petit-fils de Gengis Khan

par Toulou√Į (Touli), quatri√®me fils de ce dernier. Charg√© par Mangou,

le grand khan des Mongols, d'étendre au

loin les frontières de l'empire (

commence avec Houlagou. Ce prince, fondateur de la dynastie des Houlagides

était né en 1217;

il était petit-fils de Gengis Khan

par Toulou√Į (Touli), quatri√®me fils de ce dernier. Charg√© par Mangou,

le grand khan des Mongols, d'étendre au

loin les frontières de l'empire ( L'empire

gengiskhanide), Houlagou partit de Karakoroum à la tête d'une nombreuse

armée, se dirigeant vers l'Occident. Après avoir ravagé toute l'Asie

centrale, il pénétra en Perse en 1255,

renversa la dynastie des Ismaéliens L'empire

gengiskhanide), Houlagou partit de Karakoroum à la tête d'une nombreuse

armée, se dirigeant vers l'Occident. Après avoir ravagé toute l'Asie

centrale, il pénétra en Perse en 1255,

renversa la dynastie des Ismaéliens et vint mettre le siège devant Bagdad

et vint mettre le siège devant Bagdad ,

la capitale du calife abb√Ęside. La ville fut emport√©e d'assaut et pill√©e,

le dernier calife, Mostasim, fut étranglé par l'ordre du conquérant

mongol (1258). Tout d'abord, Houlagou

ne fut que le vassal et le lieutenant de Mangou, et les monnaies qu'il

fit frapper portaient, √† la fois, le nom de Mangou (Mounkke Ka√Ęn)

et d'Houlagou, avec le simple titre de kh√Ęn; mais, plus tard, il se rendit

relativement ind√©pendant et prit le titre turc de ilkh√Ęn, qui

signifie ¬ę chef des peuples ¬Ľ, auquel ses successeurs ajout√®rent celui

de sultan. Houlagou fit d'autres guerres en Syrie et en √Čgypte, mais il

protégea aussi les sciences, notamment l'astronome

Nasr ed-Din, qui lui a dédié ses tables astronomiques ,

la capitale du calife abb√Ęside. La ville fut emport√©e d'assaut et pill√©e,

le dernier calife, Mostasim, fut étranglé par l'ordre du conquérant

mongol (1258). Tout d'abord, Houlagou

ne fut que le vassal et le lieutenant de Mangou, et les monnaies qu'il

fit frapper portaient, √† la fois, le nom de Mangou (Mounkke Ka√Ęn)

et d'Houlagou, avec le simple titre de kh√Ęn; mais, plus tard, il se rendit

relativement ind√©pendant et prit le titre turc de ilkh√Ęn, qui

signifie ¬ę chef des peuples ¬Ľ, auquel ses successeurs ajout√®rent celui

de sultan. Houlagou fit d'autres guerres en Syrie et en √Čgypte, mais il

protégea aussi les sciences, notamment l'astronome

Nasr ed-Din, qui lui a dédié ses tables astronomiques .

Houlagou mourut en 1265,

et

fut enterr√© avec toutes ses richesses dans l'√ģle de Tala, au milieu du

lac d'Ourmia. Ses successeurs, les Houlagides, régnèrent sur la Perse

jusqu'au milieu du XIVe

siècle .

Houlagou mourut en 1265,

et

fut enterr√© avec toutes ses richesses dans l'√ģle de Tala, au milieu du

lac d'Ourmia. Ses successeurs, les Houlagides, régnèrent sur la Perse

jusqu'au milieu du XIVe

siècle . .

La

Horde d'Or et le Djagata√Į.

Tandis que les fils

de Touli devenaient les souverains des vieilles monarchies de la Chine et de la Perse

et de la Perse o√Ļ les vainqueurs s'assimilaient bient√īt aux vaincus, les descendants

des fils a√ģn√©s de Gengis Khan fondaient

des empires o√Ļ se conservait mieux le caract√®re originel des Mongols,

dans ces vastes plaines qui vont des Tian-chan aux monts Carpates. Par

delà le vide des steppes kirghiz et des déserts de sable, Batou devint

le khan du Kiptchak au terme de ses conquêtes en Russie, et ses sanglantes

incursions en Hongrie. Il fixa son quartier général sur l'Aktouba, bras

de la Volga inférieuer; autour de sa tente ou résidence (orda)

d'or s'√©leva la grande ville de Sara√Į qui demeura la capitale de ses

descendants, les Khans de la Horde d'or. Leur histoire se confond avec

celle de la Russie assujettie durant plusieurs siècles à leur soupçonneuse

tyrannie.

o√Ļ les vainqueurs s'assimilaient bient√īt aux vaincus, les descendants

des fils a√ģn√©s de Gengis Khan fondaient

des empires o√Ļ se conservait mieux le caract√®re originel des Mongols,

dans ces vastes plaines qui vont des Tian-chan aux monts Carpates. Par

delà le vide des steppes kirghiz et des déserts de sable, Batou devint

le khan du Kiptchak au terme de ses conquêtes en Russie, et ses sanglantes

incursions en Hongrie. Il fixa son quartier général sur l'Aktouba, bras

de la Volga inférieuer; autour de sa tente ou résidence (orda)

d'or s'√©leva la grande ville de Sara√Į qui demeura la capitale de ses

descendants, les Khans de la Horde d'or. Leur histoire se confond avec

celle de la Russie assujettie durant plusieurs siècles à leur soupçonneuse

tyrannie.

Le second et le plus

remarquable des fils de Gengis, Djagata√Į, avait eu pour sa part l'ancien

empire Kara-Khitan, avec pour annexe méridionale

l'ancien apanage de Djelal-Eddin. C'était le pays de l'Irtych au Djihoun

(Oxus, Amou-daria), la frontière avec le Kiptchak se trouvant vers Kayalith

au Sud du lac Balkach et à l'Est du Kharezm,

marquée pur de vastes déserts de sable. Cet empire comprenait en somme

les bassins du Sir, de l'Amou, du Tarim et la citadelle montagneuse de

l'Iran oriental avec Balkh ,

Ghazna, le Séistan ,

Ghazna, le Séistan .

Sauf cette annexe, c'était la région que nous .

Sauf cette annexe, c'était la région que nous appelons encore Turkestan

appelons encore Turkestan ,

le pays des Ou√Įgours, les Turks disciplin√©s (par opposition aux Kirghiz-Kazaks,

vagabonds de la bande). Djagata√Į, qui √©tait un administrateur √©nergique

et habile, a exercé sur ces contrées une telle influence que longtemps

elles ont conservé son nom et qu'aujourd'hui le dialecte turc qui s'y

parle est appel√© djagata√Į ,

le pays des Ou√Įgours, les Turks disciplin√©s (par opposition aux Kirghiz-Kazaks,

vagabonds de la bande). Djagata√Į, qui √©tait un administrateur √©nergique

et habile, a exercé sur ces contrées une telle influence que longtemps

elles ont conservé son nom et qu'aujourd'hui le dialecte turc qui s'y

parle est appel√© djagata√Į . .

L'empire

turco-mongol de Tamerlan.

Le second empire

mongol a été fondé par Timour-Beg ou Timour-Leng (le Boiteux),

connu en français sous le nom de Tamerlan

(1336-1405).

Cet empire et celui de ces successeurs, les Timourides, est sans doute

plus encore que de l'empire gengiskahnide dont il se réclame un empire

turc. C'est aussi un empire musulman, qui finalement ne continue que d'une

manière bien indirecte celui de Gengis Khan. Timour était dévot

musulman et féroce à l'égal des anciens Mongols. Il se peut que ses

conseillers religieux aient rêvé de restaurer à son profit le califat,

dont le centre e√Ľt √©t√© plac√© pr√®s des tombeaux des martyrs Hossein

et Hassan, à Boukhara ou Samarcande ;

mais ce projet n'eut pas de suite. Timour a surtout détruit; il a achevé

la ruine de l'empire de Djagata√Į qu'il a remplac√©, il est vrai; mais

il a détruit, sans le remplacer, celui du Kiptchak et par là préparé

la grandeur de la Russie affranchie de ses dominateurs mongols; il a achevé

la ruine des grandes cités perses et failli arrêter à ses débuts la

fortune des Osmanlis; enfin, en inculquant le fanatisme ;

mais ce projet n'eut pas de suite. Timour a surtout détruit; il a achevé

la ruine de l'empire de Djagata√Į qu'il a remplac√©, il est vrai; mais

il a détruit, sans le remplacer, celui du Kiptchak et par là préparé

la grandeur de la Russie affranchie de ses dominateurs mongols; il a achevé

la ruine des grandes cités perses et failli arrêter à ses débuts la

fortune des Osmanlis; enfin, en inculquant le fanatisme musulman aux Turks de la Transoxiane, ces grands intermédiaires de l'Asie

centrale, il les a brouillés à jamais avec leurs cousins de la Mongolie

et des Marches de Chine

musulman aux Turks de la Transoxiane, ces grands intermédiaires de l'Asie

centrale, il les a brouillés à jamais avec leurs cousins de la Mongolie

et des Marches de Chine ;

il a rompu la tradition chinoise et celle des vieux empires turcs pour

lui substituer le régime de la religion d'Etat et de la théocratie; la

pseudo-renaissance du XVe

siècle

fut en Transoxiane un véritable recul, une époque de scolastique

et de rhétorique. Il faut pour compléter le tableau rappeler les fastueuses

constructions de Timour et de ses successeurs, leurs grands travaux publics

et la floraison de la littérature turque ;

il a rompu la tradition chinoise et celle des vieux empires turcs pour

lui substituer le régime de la religion d'Etat et de la théocratie; la

pseudo-renaissance du XVe

siècle

fut en Transoxiane un véritable recul, une époque de scolastique

et de rhétorique. Il faut pour compléter le tableau rappeler les fastueuses

constructions de Timour et de ses successeurs, leurs grands travaux publics

et la floraison de la littérature turque . .

|

En

librairie - Stanley Stewart, L'Empire

des Steppes, Ho√ębeke, 2004. - Ren√© Grousset, L'Empire des Steppes

(un classique), Payot, réed. 1989. Jean-Paul Desroches, L'Asie des

steppes, d'Alexandre le Grand à Gengis Khan, RMN, 2001 (Beaux livres).

- Patrice Amarger, La domination du monde, Robert Laffont, 1995-99, 3 vol.

: I - Les fils de Gengis Khan, II - La fureur des Tartares,

III - La Volonté du ciel.

Collectif,

Au

pays sacré des anciens Turcs et des Mongols, RMN (Beaux livres). -

Jean-Paul Roux, Histoire de l'Empire mongol, Fayard, 1993. - Collectif,

Mongolie

: Pasteurs, guerriers, empereurs, Actes Sud (Beaux Livres), 2003. -

Collectif, Samarcande, 1400-1500 - la cité oasis de Tamerlan, coeur

d'un empire et d'une renaissance, Autrement, 1995.- Collectif,

Au

pays sacré des anciens Turcs et des Mongols, RMN (Beaux livres). -

Jean-Paul Roux, Histoire de l'Empire mongol, Fayard, 1993. - Collectif,

Mongolie

: Pasteurs, guerriers, empereurs, Actes Sud (Beaux Livres), 2003. -

Collectif, Samarcande, 1400-1500 - la cité oasis de Tamerlan, coeur

d'un empire et d'une renaissance, Autrement, 1995.-

Voyageurs

d'hier et d'aujourd'hui : R. Gonzalez de Clavijo,

La route de Samarkand au temps de Tamerlan (1403-1406) , relation du voyage

de l'ambassade de Castille à la cour de Timour Beg, Imprimerie nationale,

2002. - Guillaume de Rubrouck, Voyage dans l'empire mongol, Imprimerie

nationale, 1997. - G. Timkovski, Voyage à Pékin,

à travers la Mongolie de 1820 à 1821, Kimé, 1993. - Gildas Flahaut,

Les carnets mongols, Glénat Editions, 1997. - Etienne Dehau, Voyage

en Mongolie, Hermé, 2001. - Peuples du Monde, Mongolie, Sibérie,

Mandchourie, L'Adret, 2000. - Alain Chenevière, Asie centrale,

les fils de tamerlan : Turkménistan, Uzbékistan, Kazakhstan, etc.,

Vilo, 1998. - Du même, Voyage en Orient sur laes traces de Marco Polo,

Vilo, 1996. Voyageurs

d'hier et d'aujourd'hui : R. Gonzalez de Clavijo,

La route de Samarkand au temps de Tamerlan (1403-1406) , relation du voyage

de l'ambassade de Castille à la cour de Timour Beg, Imprimerie nationale,

2002. - Guillaume de Rubrouck, Voyage dans l'empire mongol, Imprimerie

nationale, 1997. - G. Timkovski, Voyage à Pékin,

à travers la Mongolie de 1820 à 1821, Kimé, 1993. - Gildas Flahaut,

Les carnets mongols, Glénat Editions, 1997. - Etienne Dehau, Voyage

en Mongolie, Hermé, 2001. - Peuples du Monde, Mongolie, Sibérie,

Mandchourie, L'Adret, 2000. - Alain Chenevière, Asie centrale,

les fils de tamerlan : Turkménistan, Uzbékistan, Kazakhstan, etc.,

Vilo, 1998. - Du même, Voyage en Orient sur laes traces de Marco Polo,

Vilo, 1996.

Jean-Paul

Roux, Les Explorateurs au Moyen √Ęge, Hachette, 1995. - Mich√®le

Gueret-Laferte, Sur les routes de l'Empire mongol (ordre et rhétorique

des relations de voyage aux XIIIe et XIVe siècles), Honoré Champion,

1994. Jean-Paul

Roux, Les Explorateurs au Moyen √Ęge, Hachette, 1995. - Mich√®le

Gueret-Laferte, Sur les routes de l'Empire mongol (ordre et rhétorique

des relations de voyage aux XIIIe et XIVe siècles), Honoré Champion,

1994.

Jean-Paul

Roux, L'Asie centrale, histoire et civilisations, Fayard, 1997.

- Du même, La religion des Turcs et des Mongols, Payot, 1994, etc. Jean-Paul

Roux, L'Asie centrale, histoire et civilisations, Fayard, 1997.

- Du même, La religion des Turcs et des Mongols, Payot, 1994, etc.

|

|

|