| Fondation et empire Ertogrul et Osman.

Autant qu'on puisse le savoir, la tribu oghouze de Kaï avait quitté l'Asie centrale à la suite des migrations de la famille de Seldjouk, et de proche en proche, emmenant avec elle ses troupeaux, était venue vagabonder sur les plateaux de l'Asie Mineure, sous la conduite se son chef, Ertogrul. Celui-ci était le troisième des quatre fils de Suleïman Chah qui s'était établi dans l'Azerbaïdjan, puis dans l'Arménie. Refoulé de nouveau, Suleïman avait périt noyé dans l'Euphrate près d'Alep . Une partie des Kaï s'était alors décidée à retourner dans ses terres d'origine, mais Ertogrul, à la tête d'un petit groupe de quatre cents familles, entra au service des Seldjoukides de Roum, dont le souverain était Ala-ed-din Kaï-Kobad ler. Ce sultan, dont la capitale était lconium (Konya), récompensa l'intervention décisive du chef turk dans un combat qu'il soutenait contre des troupes mongoles, en lui conférant le pays du Karadjadagh, près d'Angora. Un fief sur les bords du Sakaria, qui allait devenir le berceau de la puissance ottomane, auquel s'ajoutaient les pâturages d'été du mont Toumanidj (au Sud de Brousse . Une partie des Kaï s'était alors décidée à retourner dans ses terres d'origine, mais Ertogrul, à la tête d'un petit groupe de quatre cents familles, entra au service des Seldjoukides de Roum, dont le souverain était Ala-ed-din Kaï-Kobad ler. Ce sultan, dont la capitale était lconium (Konya), récompensa l'intervention décisive du chef turk dans un combat qu'il soutenait contre des troupes mongoles, en lui conférant le pays du Karadjadagh, près d'Angora. Un fief sur les bords du Sakaria, qui allait devenir le berceau de la puissance ottomane, auquel s'ajoutaient les pâturages d'été du mont Toumanidj (au Sud de Brousse ). Ertoghrul se trouvait pour ainsi dire commander l'avant-garde des Seldjoukides sur les frontières de l'Empire romain de Byzance. De fait, Ertogrul s'agrandit aux dépens des Grecs et grâce à la faveur des Seldjoukides auxquels il resta fidèle. Il résidait à Soegud (Thebasion), où l'on montre son tombeau, et possédait les montagnes de Doumandjy et d'Ermeni jusqu'aux environs de Koutaieh. ). Ertoghrul se trouvait pour ainsi dire commander l'avant-garde des Seldjoukides sur les frontières de l'Empire romain de Byzance. De fait, Ertogrul s'agrandit aux dépens des Grecs et grâce à la faveur des Seldjoukides auxquels il resta fidèle. Il résidait à Soegud (Thebasion), où l'on montre son tombeau, et possédait les montagnes de Doumandjy et d'Ermeni jusqu'aux environs de Koutaieh. La chute progressive des Seldjoukides de Roum, amenée pendant la durée du XIIIe siècle par les exactions des Mongols, relâcha les liens de vassalité qui leur rattachaient les divers petits États qui se formaient lentement sur les territoires qu'ils avaient possédés. Ertoghrul, secondé par son fils Osman (Othman), né à Soukout en Bithynie , en 1239, accrurent peu à peu, au moyen de villes et de châteaux forts qu'ils enlevaient aux Grecs, le territoire primitivement concédé à l'établissement des Kaï. Le premier mourut en 1288; peu de jours avant sa mort, Osman s'était emparé de Karadja-Hissar (Karahissar), succès qui lui valut, de la part du sultan Ala-ed-din III, le titre de prince avec ses insignes caractéristiques, un drapeau, une timbale et une queue de cheval (tough); cette investiture prélude à la proclamation d'indépendance des Osmanlis dix ans plus tard, qui sera aussi la date de la fondation de l'Empire ottoman (1289). , en 1239, accrurent peu à peu, au moyen de villes et de châteaux forts qu'ils enlevaient aux Grecs, le territoire primitivement concédé à l'établissement des Kaï. Le premier mourut en 1288; peu de jours avant sa mort, Osman s'était emparé de Karadja-Hissar (Karahissar), succès qui lui valut, de la part du sultan Ala-ed-din III, le titre de prince avec ses insignes caractéristiques, un drapeau, une timbale et une queue de cheval (tough); cette investiture prélude à la proclamation d'indépendance des Osmanlis dix ans plus tard, qui sera aussi la date de la fondation de l'Empire ottoman (1289).

Osman prit le surnom de al-Ghazi, qui désignait les combattants pour l'Islam, et aussi à son tour le titre de Sultan, en le justifiant par les victoires qui lui assujettissent tout l'Ouest de l'Asie mineure. Il s'empare de Nicée en 1304, de la province de Marmara en 1307; Modreni, Bilédjik, Yarhissar, Aïné-gueul tombèrent successivement entre ses mains. La conquête des châteaux de la vallée du Sakaria, la prise d'Edrenos (1317), effrayèrent l'empereur Andronic, qui envoya à la garnison de Brousse (Bursa) l'ordre de capituler devant Orkhan, fils d'Osman. (Bursa) l'ordre de capituler devant Orkhan, fils d'Osman. Orkhan.

Orkhan, à la mort de son père (1326) auquel il succède, fit de Brousse sa capitale. Orkhan prit son frère Ala-ed-din comme ministre; sous son règne, Nicomédie, Nicée, Guemlik furent enlevées aux Grecs, la province de Karassi aux descendants du chef turkmène qui y avait fondé un petit État; Ala-ed-din établit des règlements sur les monnaies, le costume et l'organisation de l'armée; il fit frapper la première monnaie ottomane (1328), remplaça le bonnet de feutre rouge que portaient les Turkmènes par un bonnet de feutre blanc en forme de chou palmiste, et institua une infanterie permanente et soldée, recrutée au moyen d'enfants chrétiens enlevés à leurs familles et élevés dans les principes de l'islam enlevés à leurs familles et élevés dans les principes de l'islam , milice qui reçut le nom de yénitchéri (= nouvelle troupe) destinée à devenir célèbre sous la forme de celui de janissaires. , milice qui reçut le nom de yénitchéri (= nouvelle troupe) destinée à devenir célèbre sous la forme de celui de janissaires. Les janissaires formeront en Turquie une milice analogue à celle des prétoriens de Rome ou des strélitz moscovites. Véritable armée permanente dont la création précéda de cent quinze ans le premier essai de ce genre qui fut fait dans, les États européens, elle dura cinq siècles, de 1334 à 1826. Son histoire est intimement liée à celle de l'empire Ottoman; après avoir été la terreur de l'ennemi du dehors et avoir conduit l'empire ottoman à l'apogée de sa puissance, ce corps d'élite, devenu une non-valeur militaire et la pierre d'achoppement de toutes les réformes, finit par être la terreur des sultans eux-mêmes et une perpétuelle menace de ruine pour le pays . . C'est à la création de cette troupe qu'il faut attribuer les conquêtes rapides qu'à partir de ce moment les Ottomans vont faire en Europe et en Asie. La cavalerie feudataire et soldée, et surtout les akyndjis, cavaliers irréguliers sans solde ni fief, qui poussaient des raids à grande distance et dévastaient le pays, éclairaient la marche de cette infanterie et lui facilitaient le gain des batailles rangées et la prise des places fortes. Orkhan fit la paix avec l'empereur grec (1333), épousa une princesse grecque, fille de Cantacuzène (1347); néanmoins des expéditions turques ravageaient constamment les côtes européennes de la Méditerranée et de la Propontide, lorsque Suleïman Pacha, fils d'Orkhan, en s'emparant en 1357 définitivement de Gallipoli (auj. Gelibolu, détroit des Dardanelles ), donna aux Ottomans une base d'opérations contre la péninsule des Balkans ), donna aux Ottomans une base d'opérations contre la péninsule des Balkans . Orkhan, qui, mourut en 1360, eut un règne encore remarquable en ceci qu'il donna une importance considérable aux ordres religieux de derviches, notamment en faisant entrer les janissaires dans celui d'Hadji-Bektach. En cela il imitait les Seldjoukides de Konya, protecteurs des derviches tourneurs venus de Perse (Iran . Orkhan, qui, mourut en 1360, eut un règne encore remarquable en ceci qu'il donna une importance considérable aux ordres religieux de derviches, notamment en faisant entrer les janissaires dans celui d'Hadji-Bektach. En cela il imitait les Seldjoukides de Konya, protecteurs des derviches tourneurs venus de Perse (Iran ). ). Mourad Ier.

Mourad Ier, né en 1326, était le second fils et successeur (1360) d'Orkhan (son frère aîné Suleïman Pacha étant mort avant son père). Surnommé Khodavendguiar (= Seigneur), il reprit à son compte les projets de son frère, et continua ses conquêtes. Il envoya de Gallipoli son général Lala-Chahin s'emparer d'Andrinople (auj. Edirne); prise suivie de celle de Philippopolis (auj. Plovdic, en Bulgarie), puis, sous la conduite d'Evrénos, de Gomuldjina. . Il transféra sa résidence en Thrace (1365). La paix conclue avec l'empereur grec permit à Mourad de compléter l'organisation de l'Empire; la croisade prêchée par le pape Urbain V vint misérablement échouer dans les flots de la Maritza. La même année, la république de Raguse (Dubrovnik) se mit sous la protection du sultan, et, moyennant un tribut annuel, assura la liberté de son commerce. C'est à cette occasion que le souverain ottoman, qui ne savait pas écrire, imprima pour la première fois, dit-on, en tête de l'acte, l'empreinte de sa main droite trempée dans l'encre, ce qui fut l'origine du toughra (chiffre impérial) qui s'est composé plus tard des lettres formant le nom du sultan régnant, entrelacées par l'art de la calligraphie orientale. (auj. Edirne); prise suivie de celle de Philippopolis (auj. Plovdic, en Bulgarie), puis, sous la conduite d'Evrénos, de Gomuldjina. . Il transféra sa résidence en Thrace (1365). La paix conclue avec l'empereur grec permit à Mourad de compléter l'organisation de l'Empire; la croisade prêchée par le pape Urbain V vint misérablement échouer dans les flots de la Maritza. La même année, la république de Raguse (Dubrovnik) se mit sous la protection du sultan, et, moyennant un tribut annuel, assura la liberté de son commerce. C'est à cette occasion que le souverain ottoman, qui ne savait pas écrire, imprima pour la première fois, dit-on, en tête de l'acte, l'empreinte de sa main droite trempée dans l'encre, ce qui fut l'origine du toughra (chiffre impérial) qui s'est composé plus tard des lettres formant le nom du sultan régnant, entrelacées par l'art de la calligraphie orientale. Ville par ville, la Roumélie tout entière, jusqu'aux Balkans, tombait au pouvoir de Mourad. Il fit réorganiser l'armée par son général, Timour-tach, instituant les fiefs militaires des Spahi (timar et ziarnet), et ajoutant à l'organisation des troupes une sorte de train des équipages formé de soldats chrétiens nommés woïnaks. Timour-tach commanda également les conquêtes de la Macédoine tout entière, jusqu'aux Balkans, tombait au pouvoir de Mourad. Il fit réorganiser l'armée par son général, Timour-tach, instituant les fiefs militaires des Spahi (timar et ziarnet), et ajoutant à l'organisation des troupes une sorte de train des équipages formé de soldats chrétiens nommés woïnaks. Timour-tach commanda également les conquêtes de la Macédoine et de l'Albanie et de l'Albanie . Monastir . Monastir , Pirlépé et Istip, tombèrent chacune à son tour, tandis que Sofia , Pirlépé et Istip, tombèrent chacune à son tour, tandis que Sofia se rendait, après un long siège, à Indjé-Balaban. se rendait, après un long siège, à Indjé-Balaban. Les possessions ottomanes s'agrandissaient également en Asie Mineure, soit par le mariage de Bayézid, fils de Mourad, avec la fille du prince de Kermian qui régnait à Kutahia, soit par une guerre heureuse contre le prince de Karamanie. Enfin, par la défaite d'Ali Bey de Konya, Mourad devint maître effectif de l'Asie Mineure entière (1386). Il se retourna alors contre Lazare de Serbie et Sisman, kral des Bulgares, son propre beau-père, qui avaient détruit une de ses armées. Sisman assiégé dans Nicopoli se soumit, céda Silistrie ; une nouvelle révolte eut pour résultat l'annexion de ses États. Le kral de Serbie, appuyé par les Bosniaques, Albanais et Valaques, fut vaincu dans la terrible bataille de Kossovo, le 15 juin 1389, qui mit fin à l'empire serbe; mais Mourad, vainqueur, fut poignardé par un des blessés, Miloch Obilitch. On l'ensevelit à Brousse (Bursa). Son successeur sera Bayézid Ier. ; une nouvelle révolte eut pour résultat l'annexion de ses États. Le kral de Serbie, appuyé par les Bosniaques, Albanais et Valaques, fut vaincu dans la terrible bataille de Kossovo, le 15 juin 1389, qui mit fin à l'empire serbe; mais Mourad, vainqueur, fut poignardé par un des blessés, Miloch Obilitch. On l'ensevelit à Brousse (Bursa). Son successeur sera Bayézid Ier. Bayézid Ier.

Bayézid (Bayezîd ou Bajazet) Ier, était né en 1347 et sera surnommé Yildirim (= Foudre) à cause de sa valeur fougueuse. Il était le fils de Sultan Mourad Khan Ier, auquel il succéda dès 1389. L'un des premiers actes de Bayezîd fut de faire étrangler avec une corde d'arc son frère cadet Yakoûb dont il redoutait l'influence et la popularité, puis il continua la guerre entreprise par son père contre la Serbie qui dut se résigner à lui payer un tribut et à lui fournir un contingent. Ensuite il intervient dans les affaires de Byzance, fait et défait des empereurs en profitant des luttes intestines qui préparent la chute de l'empire d'Orient. Il réduit ainsi Jean et Emmanuel Paléologue à s'emparer eux-mêmes, pour la lui remettre, de la ville d'Ala-Chéhir (Philadelphie), puis se voit céder sans combat les petites principautés d'Aïdin, de Mentéché et de Saroukhan. Il occupe une partie de la Karamanie, puis cette province tout entière à la suite de la révolte d'Ala-ed-din qui fut défait à la bataille d'Ak-tchaï. Bayezîd s'empare également des villes de Tokat et de Sivas qui appartenaient à Borhan-ad-Din (Kazi-Bourhanuddin) et de celles de Samsun, Djanik et Osmandjik qui appartenaient au prince de Sinope, Keuturum Bayezîd. Celui-ci suivit bientôt les fils des princes de Mentechèh et d'Aidin qui s'étaient réfugiés à la cour de Timour-Leng (Tamerlan et de Sivas qui appartenaient à Borhan-ad-Din (Kazi-Bourhanuddin) et de celles de Samsun, Djanik et Osmandjik qui appartenaient au prince de Sinope, Keuturum Bayezîd. Celui-ci suivit bientôt les fils des princes de Mentechèh et d'Aidin qui s'étaient réfugiés à la cour de Timour-Leng (Tamerlan ). En 1395, Bayezîd s'empare de Thessalonique, puis de la Bulgarie et triomphe l'année suivante sous les murs de Nicopolis d'une armée rassemblée par Sigismond, roi de Hongrie, comprenant des troupes levées par le voïvode de Valachie ). En 1395, Bayezîd s'empare de Thessalonique, puis de la Bulgarie et triomphe l'année suivante sous les murs de Nicopolis d'une armée rassemblée par Sigismond, roi de Hongrie, comprenant des troupes levées par le voïvode de Valachie , par les États de Styrie , par les États de Styrie , un contingent de six mille hommes envoyé par le roi de France Charles VI et commandé par le jeune comte de Nevers , un contingent de six mille hommes envoyé par le roi de France Charles VI et commandé par le jeune comte de Nevers , fils du duc de Bourgogne , fils du duc de Bourgogne (le futur Jean sans Peur). Cette victoire aura cependant coûté à Bayezîd soixante mille de ses soldats : pour les venger, il fait égorger ses prisonniers. (le futur Jean sans Peur). Cette victoire aura cependant coûté à Bayezîd soixante mille de ses soldats : pour les venger, il fait égorger ses prisonniers. Après d'autres succès en Grèce et en Asie Mineure, Bayezîd, qui envisage désormais le siège de Constantinople, se repose dans sa résidence favorite de Brousse quand il apprend l'invasion du terrible Timour. Le sultan marcha au-devant de son ennemi, désireux de venger la mort de son fils Ertogroul; la rencontre eut lieu dans les environs d'Angora (auj. Ankara, ex. Ancyre ). Bayezîd, abandonné par les auxiliaires d'Asie Mineure, qui retrouvaient leurs princes réfugiés auprès du conquérant tatar, voit massacrer sous ses yeux ses braves janissaires et doit se résigner à fuir, mais il est reconnu, arrêté (20 juillet 1402) et livré à Timour. Après huit mois d'une captivité aussi adoucie que possible, Bayezîd meurt de honte et de chagrin et sera enterré à Brousse dans la mosquée de Tchekirguèh. ). Bayezîd, abandonné par les auxiliaires d'Asie Mineure, qui retrouvaient leurs princes réfugiés auprès du conquérant tatar, voit massacrer sous ses yeux ses braves janissaires et doit se résigner à fuir, mais il est reconnu, arrêté (20 juillet 1402) et livré à Timour. Après huit mois d'une captivité aussi adoucie que possible, Bayezîd meurt de honte et de chagrin et sera enterré à Brousse dans la mosquée de Tchekirguèh. Les enfants de Bayézid.

La capture du chef de la maison d'Osman avait failli ruiner l'Empire naissant. Trois de ses fils avaient pu échapper au désastre de la bataille d'Angora. Suleïman, l'aîné, fut sauvé par les Serbes d'Etienne qui couvrirent sa retraite. Il s'enfuit vers Brousse avec le grand vizir Ali pacha et l'agha des janissaires Hasan, échappa avec peine à la poursuite des troupes de Tamerlan , conclut un traité d'alliance avec Manuel Paléologue, empereur grec, et épousa la fille de son frère Théodore, puis s'installa à Andrinople , conclut un traité d'alliance avec Manuel Paléologue, empereur grec, et épousa la fille de son frère Théodore, puis s'installa à Andrinople où il se livra à la débauche. Timour fit mine de le reconnaître comme sultan des possessions ottomanes en Europe, en même temps qu'il soutenait secrètement ses frères Moussa et Mehmet en Asie, et rétablissait sur leurs trônes les princes dépossédés. Le retour du conquérant en Asie centrale laissa le champ libre aux compétitions des fils de Bayézid. où il se livra à la débauche. Timour fit mine de le reconnaître comme sultan des possessions ottomanes en Europe, en même temps qu'il soutenait secrètement ses frères Moussa et Mehmet en Asie, et rétablissait sur leurs trônes les princes dépossédés. Le retour du conquérant en Asie centrale laissa le champ libre aux compétitions des fils de Bayézid. Suleïman eut d'abord l'avantage. Il passa en Asie, s'empara de Brousse (Bursa), de Pergame et d'Ephèse, avant d'être ramené en Europe par l'entente intervenue entre Mehmet et son autre frère Moussa, un temps prisonnier de Timour. Il battit les troupes de Moussa sous les murs de Constantinople et fut reconnu pour la seconde fois comme sultan (1406). Il envahit la Carniole et d'Ephèse, avant d'être ramené en Europe par l'entente intervenue entre Mehmet et son autre frère Moussa, un temps prisonnier de Timour. Il battit les troupes de Moussa sous les murs de Constantinople et fut reconnu pour la seconde fois comme sultan (1406). Il envahit la Carniole (1408) et conclut avec Venise un traité, le premier en date marquant le commencement des relations diplomatiques des deux États, par lequel la république s'engageait à lui payer un tribut annuel de 1600 ducats pour les possessions qu'elle avait en Albanie (1409). Suleïman ravagea ensuite la Bosnie, mais, surpris dans Andrinople (1408) et conclut avec Venise un traité, le premier en date marquant le commencement des relations diplomatiques des deux États, par lequel la république s'engageait à lui payer un tribut annuel de 1600 ducats pour les possessions qu'elle avait en Albanie (1409). Suleïman ravagea ensuite la Bosnie, mais, surpris dans Andrinople par une incursion subite de Mousa, il vit ses troupes l'abandonner à cause de sa mollesse et de son peu d'énergie, et fut tué pendant qu'il fuyait, à la suite d'une altercation (1410). Le principal titre de gloire de Suleïman restera l'encouragement qu'il accorda aux poètes Suleïman-Tchélébi, Ahmed-Daï, ainsi qu'au médecin Hadji-pacha d'Aldin. par une incursion subite de Mousa, il vit ses troupes l'abandonner à cause de sa mollesse et de son peu d'énergie, et fut tué pendant qu'il fuyait, à la suite d'une altercation (1410). Le principal titre de gloire de Suleïman restera l'encouragement qu'il accorda aux poètes Suleïman-Tchélébi, Ahmed-Daï, ainsi qu'au médecin Hadji-pacha d'Aldin. Moussa, resté seul maître des possessions européennes, défit Sigismond, et mit le siège devant Constantinople; mais, la fortune l'abandonna tout à coup, et, dans une bataille livrée à son compétiteur Mehmet, il est trahi, blessé, puis étranglé par l'ordre de son frère, qui reste seul maître de l'Empire (1413). Mehmet (Mohammed) Ier (né en 1375), qui avait vaincu avec l'aide des Grecs, leur restitua tout ce qui leur avait été enlevé. Surtout, il s'occupa immédiatement de réorganiser l'empire que les victoires de Timour avaient ébranlé jusque dans ses fondements et eut tout d'abord à lutter contre des révoltés qui profitaient des embarras du sultan pour se déclarer indépendants. Il battit Kava-Djouneid qui s'était emparé d'Ephèse, Smyrne et Pergame et Pergame , puis lui pardonna; il vainquit ensuite le prince de Karamanie qui avait mis le siège devant Brousse (1415). Il fut moins heureux en Europe, sa flotte fut détruite à Gallipoli (1416) par les Vénitiens, avec qui il conclut un nouveau traité, et ses armées battues eu Hongrie par Sigismond (1416-19). A la même époque, Bedr-eddin, qui avait été kazi-asker de Mousa, à la tête de derviches fanatisés , puis lui pardonna; il vainquit ensuite le prince de Karamanie qui avait mis le siège devant Brousse (1415). Il fut moins heureux en Europe, sa flotte fut détruite à Gallipoli (1416) par les Vénitiens, avec qui il conclut un nouveau traité, et ses armées battues eu Hongrie par Sigismond (1416-19). A la même époque, Bedr-eddin, qui avait été kazi-asker de Mousa, à la tête de derviches fanatisés , se révolta contre Mehmet. Cette insurrection communiste faillit mettre en péril l'existence même de l'islam. Bedreddin prêchait l'égalité des biens et des doctrines tout à fait opposées à celles du Coran. Il réunit de nombreux adhérents et par deux fois battit les armées envoyées contre lui. Finalement, le grand vizir Bayezid-Pacha noya dans le sang à Kara-Bornou cette insurrection dont les chefs furent mis à mort (1416-17). , se révolta contre Mehmet. Cette insurrection communiste faillit mettre en péril l'existence même de l'islam. Bedreddin prêchait l'égalité des biens et des doctrines tout à fait opposées à celles du Coran. Il réunit de nombreux adhérents et par deux fois battit les armées envoyées contre lui. Finalement, le grand vizir Bayezid-Pacha noya dans le sang à Kara-Bornou cette insurrection dont les chefs furent mis à mort (1416-17). Un nouveau danger ne tarda pas à mettre en péril le pouvoir du sultan. Son frère Mustapha était disparu dans la déroute qui avait suivi la bataille d'Angora gagnés par Timour sur Bayezîd en 1402. Tout à coup Mustapha ou, suivant d'autres; un imposteur vint réclamer le trône. Il fut battu à Salonique, et grâce à l'intervention de l'empereur grec Manuel, Mehmet fit grâce aux révoltés et servit une pension à son frère (1419). En 1421, Mehmet fut frappé d'une attaque d'apoplexie à Andrinople . Sa mort fut cachée durant quarante et un jours pendant lesquels son fils Mourad (Amurat) put arriver à Brousse. . Sa mort fut cachée durant quarante et un jours pendant lesquels son fils Mourad (Amurat) put arriver à Brousse. Mourad II.

Mourad II, né en 1401, s'était d'abord vu nommé par son père Mehmet Ier gouverneur d'Amasie. Dès qu'il lui succéda en 1421, il traita avec le roi de Hongrie et le prince de Caramanie , mais rompit avec l'empereur grec Manuel qui relaxa Mustapha, fils de Bayezîd, héritier légitime. Ce dernier eut d'abord l'avantage en Europe, mais se brouilla avec l'empereur grec en manquant à sa promesse de lui rendre Gallipoli, tandis que Mourad s'alliait aux Génois de Phocée , mais rompit avec l'empereur grec Manuel qui relaxa Mustapha, fils de Bayezîd, héritier légitime. Ce dernier eut d'abord l'avantage en Europe, mais se brouilla avec l'empereur grec en manquant à sa promesse de lui rendre Gallipoli, tandis que Mourad s'alliait aux Génois de Phocée et obtenait l'appui du grand cheik Bokhari. Mustapha, tombé malade, fut abandonné par ses troupes; cerné par la flotte génoise, il fut pris qu'il se sauvait en Valachie et obtenait l'appui du grand cheik Bokhari. Mustapha, tombé malade, fut abandonné par ses troupes; cerné par la flotte génoise, il fut pris qu'il se sauvait en Valachie et supplicié. Mourad voulut se venger de l'empereur grec et marcha sur Constantinople. Il assiégea la ville à la tête de cinquante mille hommes. Les murailles ne purent être entamées par les mines et l'artillerie des Turcs; un grand assaut tenté le 24 août 1422, surtout du côté de la porte Saint-Romain (Top Kapou) échoua, après qu'une une terreur panique ait dispersé ses troupes sous les murs même de la ville (24 août 1422). et supplicié. Mourad voulut se venger de l'empereur grec et marcha sur Constantinople. Il assiégea la ville à la tête de cinquante mille hommes. Les murailles ne purent être entamées par les mines et l'artillerie des Turcs; un grand assaut tenté le 24 août 1422, surtout du côté de la porte Saint-Romain (Top Kapou) échoua, après qu'une une terreur panique ait dispersé ses troupes sous les murs même de la ville (24 août 1422). Un autre prétendant du nom de Mustapha, frère de Mourad, s'empara de Nicée, mais succomba bientôt. Le prince de Sinope et Kastamouni furent aussi soumis, et l'empereur grec Jean, successeur de Manuel, céda une partie des villes du Strymon et du littoral de la mer Noire. En 1430, Mourad enleva Salonique aux Vénitiens, qui la détenaient depuis que la ville s'était révoltée contre Andronic Paléologue. Assiégée par Hamza, lieutenant de Mourad, Salonique fut prise d'assaut et dévastée, et réunie définitivement à l'Empire. Il occupa ensuite Janina (1431), ravagea la Hongrie, occupa la Serbie, humilia Drakul, voïvode de Valachie , prit Semendria, mais il échoua devant Belgrade , prit Semendria, mais il échoua devant Belgrade . Son lieutenant Mezid Bey fut battu devant Hermonnstadt par Hunyade (1441), qui détruisit ensuite l'armée de Chehab-Uddin à la bataille du Vasag (1442) et, dans sa célèbre campagne de 1443, vainquit Mourad II à Nissa (3 novembre), le rejeta au Sud des Balkans. La trêve de Szegedin (12 juillet 1444) fit perdre au sultan ses conquêtes. . Son lieutenant Mezid Bey fut battu devant Hermonnstadt par Hunyade (1441), qui détruisit ensuite l'armée de Chehab-Uddin à la bataille du Vasag (1442) et, dans sa célèbre campagne de 1443, vainquit Mourad II à Nissa (3 novembre), le rejeta au Sud des Balkans. La trêve de Szegedin (12 juillet 1444) fit perdre au sultan ses conquêtes. Affligé par la mort de son fils Ala-ed-din, Mourad abdiqua et se retira à Magnésie. Mais les Hongrois rompirent alors la trêve de dix ans à l'instigation du légat du pape, profitant du jeune âge de son successeur Mehmet II, qui n'avait que quatorze ans. Ils envahissent la Bulgarie avec l'aide des Valaques et vont camper près de Varna.Rappelé par ses ministres, Mourad sort de son exil volontaire et reparaît à la tête de l'armée pour remporter sur les alliés une éclatante victoire où périt le roi de Hongrie, Wladislas (10 novembre 1444). Il retourna à Magnésie, fut rappelé encore une fois par une révolte des janissaires que sa seule présence suffit à faire rentrer dans l'ordre et reprit le pouvoir. Il soumit alors la Morée (1446) et marcha en Albanie contre contre Georges Castriota, appelé communément Scander-Beg. Ce dernier soulève l'Epire et s'empare de Croïa, qu'il défendit ensuite avec vigueur. Les Ottomans seront ainsi repoussés deux ans de suite. Enfin, il défit Hunyade, qui avait imprudemment perdu lors de la bataile des trois jours à Kosovo (18-20 octobre 1448). Un derviche, qu'il avait rencontré aux environs d'Andrinople et s'empare de Croïa, qu'il défendit ensuite avec vigueur. Les Ottomans seront ainsi repoussés deux ans de suite. Enfin, il défit Hunyade, qui avait imprudemment perdu lors de la bataile des trois jours à Kosovo (18-20 octobre 1448). Un derviche, qu'il avait rencontré aux environs d'Andrinople et qui lui avait prédit sa mort prochaine, avait fait une telle impression sur l'esprit du sultan qu'atteint de langueur, il mourut au bout de trois jours (5 février 1451). et qui lui avait prédit sa mort prochaine, avait fait une telle impression sur l'esprit du sultan qu'atteint de langueur, il mourut au bout de trois jours (5 février 1451). La prise de Constantinople Dès le début de son règne, Méhémet II (Mehmet, Mohammed ou Mahomet II) (1451-84) résolut de mettre le siège devant Constantinople, ville dont la prise avait été promise aux musulmans par le Coran par le Coran et considérée longtemps parmi eux comme un des signes précurseurs du Jugement dernier et considérée longtemps parmi eux comme un des signes précurseurs du Jugement dernier ; l'entreprise que les Arabes avaient tentée, que les Seldjoukides avaient rêvée, que les premiers sultans ottomans avaient été sur le point de réussir, il était donné à Mehmet Il de la réaliser. La prise de Constantinople par les Turcs représentera un jalon important dans l'histoire ottomane, mais elle le sera peut-être encore davantage pour les Chrétiens ; l'entreprise que les Arabes avaient tentée, que les Seldjoukides avaient rêvée, que les premiers sultans ottomans avaient été sur le point de réussir, il était donné à Mehmet Il de la réaliser. La prise de Constantinople par les Turcs représentera un jalon important dans l'histoire ottomane, mais elle le sera peut-être encore davantage pour les Chrétiens , chez qui elle causa un immense traumatisme. Au point que beaucoup plus tard, les historiens du XIXe siècle en feront fréquemment la limite de l'histoire du Moyen âge et de l'histoire moderne de l'Europe. Les détails de ce grand événement nous sont bien connus. , chez qui elle causa un immense traumatisme. Au point que beaucoup plus tard, les historiens du XIXe siècle en feront fréquemment la limite de l'histoire du Moyen âge et de l'histoire moderne de l'Europe. Les détails de ce grand événement nous sont bien connus. Les préparatifs.

Méhémet II, que son grand vizir Chalil-pacha, bien disposé pour les Grecs, avait quelque temps détourné de cette entreprise, prit à la fin de 1451 une attitude hostile. Il commença par construire sur le Bosphore au lieu dit Asomata, une forteresse, Bogaz Kessen, aujourd'hui Rouméli Hissar, destinée à commander le passage. Quand elle fut achevée, il préleva de lourds péages sur les navires. En septembre 1452, à la tête de cinquante mille hommes, fanatisée par la présence du derviche Ak-Chems-ed-din, Mehmet vint reconnaître les approches de Constantinople. au lieu dit Asomata, une forteresse, Bogaz Kessen, aujourd'hui Rouméli Hissar, destinée à commander le passage. Quand elle fut achevée, il préleva de lourds péages sur les navires. En septembre 1452, à la tête de cinquante mille hommes, fanatisée par la présence du derviche Ak-Chems-ed-din, Mehmet vint reconnaître les approches de Constantinople. L'empereur Constantin XI Paléologue prépara de son mieux la résistance, fit entrer dans la ville de grands approvisionnements, y accueillit une foule de fugitifs, employa l'hiver de 1452-1453à restaurer et mettre en état les fortifications. En même temps il offrait les quelques cités qui lui restaient avec les titres de ducs au margrave Jean de Carretto, à Hunyade, au roi Alphonse de Naples  ; Venise absorbée par la guerre que lui faisait Sforza, Gênes même ne pouvaient envoyer grand secours. Le pape Nicolas Ier et les Latins subordonnaient leur concours à la question de l'union des Grecs et de l'Eglise romaine. L'empereur aux abois cédait et en novembre 1452 le cardinal ; Venise absorbée par la guerre que lui faisait Sforza, Gênes même ne pouvaient envoyer grand secours. Le pape Nicolas Ier et les Latins subordonnaient leur concours à la question de l'union des Grecs et de l'Eglise romaine. L'empereur aux abois cédait et en novembre 1452 le cardinal Isidore, évêque de Sabino, légat du pape, arriva à Constantinople; le 12 décembre, il célébra la messe à Sainte-Sophie en présence de la cour, du Sénat et du haut clergé, selon les rites de l'Eglise catholique romaine. Mais le peuple fanatisé par les moines s'écriait qu'il préférait vivre sous le turban que sous la tiare papale. Le secours promis par le pape arriva trop tard. Constantin XI ne pouvait donc compter que sur ses troupes et sur les colonies latines de Constantinople; la colonie vénitienne avec son baile Girolamo Minotto retint et mit à sa disposition cinq grands navires; les Génois de Péra (auj. Beyoglu) s'armèrent aussi; la colonie génoise de Chios Isidore, évêque de Sabino, légat du pape, arriva à Constantinople; le 12 décembre, il célébra la messe à Sainte-Sophie en présence de la cour, du Sénat et du haut clergé, selon les rites de l'Eglise catholique romaine. Mais le peuple fanatisé par les moines s'écriait qu'il préférait vivre sous le turban que sous la tiare papale. Le secours promis par le pape arriva trop tard. Constantin XI ne pouvait donc compter que sur ses troupes et sur les colonies latines de Constantinople; la colonie vénitienne avec son baile Girolamo Minotto retint et mit à sa disposition cinq grands navires; les Génois de Péra (auj. Beyoglu) s'armèrent aussi; la colonie génoise de Chios envoya sept cents hommes et deux navires sous le vaillant JeanGuillaume Longo Giustiniani assisté de l'ingénieur J. Grant. En revanche, une fraction des gens de Péra s'entendaient avec les Turcs. Au commencement de l'année 1453, l'empereur Constantin XI disposait d'environ neuf mille hommes dont trois mille Latins, et de vingt six navires dont dix grecs; avec ces forces si minimes il fallait défendre 20 km remparts. envoya sept cents hommes et deux navires sous le vaillant JeanGuillaume Longo Giustiniani assisté de l'ingénieur J. Grant. En revanche, une fraction des gens de Péra s'entendaient avec les Turcs. Au commencement de l'année 1453, l'empereur Constantin XI disposait d'environ neuf mille hommes dont trois mille Latins, et de vingt six navires dont dix grecs; avec ces forces si minimes il fallait défendre 20 km remparts. De son côté Méhémet II avait rassemblé ses troupes à Andrinople . L'ingénieur valaque Orban lui avait fondu des canons dont l'un pesait trois cents quintaux et lançait des boulets de pierre de douze quintaux. Les petites places des environs de Constantinople s'étaient rendues sans coup férir à Karadja-bey. A la fin du mois de mars les avant-postes des Turcs parurent devant Constantinople; le 5 avril 1453, Mehmet II arriva; il amenait cent soixante-cinq mille hommes dont quinze mille janissaires et plus de quatre-vingt mille hommes de troupes regulières; son artillerie comprenait trois canons monstres et quatorze batteries de bouches à feu; une foule de derviches, de mollahs, d'imams accompagnait l'armée, excitant le courage des soldats. . L'ingénieur valaque Orban lui avait fondu des canons dont l'un pesait trois cents quintaux et lançait des boulets de pierre de douze quintaux. Les petites places des environs de Constantinople s'étaient rendues sans coup férir à Karadja-bey. A la fin du mois de mars les avant-postes des Turcs parurent devant Constantinople; le 5 avril 1453, Mehmet II arriva; il amenait cent soixante-cinq mille hommes dont quinze mille janissaires et plus de quatre-vingt mille hommes de troupes regulières; son artillerie comprenait trois canons monstres et quatorze batteries de bouches à feu; une foule de derviches, de mollahs, d'imams accompagnait l'armée, excitant le courage des soldats. Le siège.

La flotte, commandée par le kapoudan-pacha, renégat bulgare du nom de Balta-Oglou-Suleïman-beg, comptait douze grandes galères, quatre-vingts navires à deux ponts, vingt-cinq bâtiments plus petits, quelques bricks, en tout cent quarante-cinq voiles. Le 6 avril, le sultan amena son armée à un mille de Constantinople; lui-même établit son quartier au milieu des janissaires sur la colline de Maltepe, en face des portes de Saint-Romain (Top Kapousi / Topkapi), de Charsias (Soulou Koulé) et de Myriandros (Edirné Kapousi); à droite de Maltepe à la mer de Marmara campaient les contingents d'Anatolie; à gauche de Maltepe à la Corne d'Or les contingents de Roumélie . La moitié des troupes était placée en arrière comme réserve; un corps commandé par Sanagos-pacha (beau-père du sultan) et Karadja-bey occupait les collines de Péra, observant les Génois de Galata. La moitié méridionale du rempart du côté de la terre avait été solidement rétablie sous Jean VIII; au Nord du Lycus les murailles étaient plus faibles; d'Egri Kapou à l'Hebdomon les auxiliaires vénitiens ajoutèrent (fin mars) un fossé de cent quatre pas aux défenses jugées trop faibles. Le 2 avril, Bartolomeo Soligo ferma la Corne d'Or en y tendant la fameuse chaîne; formée de blocs de bois reliés par des ferrures et des chaînes de fer, alla allait de la Belle-Porte (Bagtché Kapousi) aux murs de Galata, à peu près sur le trajet du pont oriental bâti en 1845. . La moitié des troupes était placée en arrière comme réserve; un corps commandé par Sanagos-pacha (beau-père du sultan) et Karadja-bey occupait les collines de Péra, observant les Génois de Galata. La moitié méridionale du rempart du côté de la terre avait été solidement rétablie sous Jean VIII; au Nord du Lycus les murailles étaient plus faibles; d'Egri Kapou à l'Hebdomon les auxiliaires vénitiens ajoutèrent (fin mars) un fossé de cent quatre pas aux défenses jugées trop faibles. Le 2 avril, Bartolomeo Soligo ferma la Corne d'Or en y tendant la fameuse chaîne; formée de blocs de bois reliés par des ferrures et des chaînes de fer, alla allait de la Belle-Porte (Bagtché Kapousi) aux murs de Galata, à peu près sur le trajet du pont oriental bâti en 1845. Derrière se rangèrent neuf grands navires; l'artillerie et le feu grégeois des remparts rendaient presque inexpugnable la défense du port. L'empereur prit position au centre du mur de terre à la porte de Saint-Romain, en face du sultan avec trois mille soldats dont cinq cents Génois et le vaillant Giustiniani. Au Nord, la porte de Charsias, où passe le Lycus, était défendue par le tout aussi courageux Théodore de Carustus (catholique); la porte d'Andrinople (Edirné Kapousi) par les trois frères Brochiardi; la région de l'Hebdomon par le baile vénitien Girolamo Minotto et ses compatriotes; les Blachernes par le cardinal Isidore avec les Romains et les Chiotes. Du côté du Sud de la porte Saint-Romain au château du Cyclobium ou de l'Heptapyrgion, les murs et les portes étaient gardées par le Vénitien Dolfin (porte de Selymbria), le Grec catholique Théophile Paléologue, le Génois Maurizio Cattaneo, le Vénitien Fabruzi Cornaro, enfin le Vénitien Caterino Contarini (de la porte Dorée au Cyclobium). La muraille maritime de la mer de Marmara était gardée par des moines armés et les Vénitiens de Jacques Gontarini. Au château de Boucoléon était une troupe de Catalans sous les ordres de son consul Pedro Juliano; à la pointe du Bosphore (Edirné Kapousi) par les trois frères Brochiardi; la région de l'Hebdomon par le baile vénitien Girolamo Minotto et ses compatriotes; les Blachernes par le cardinal Isidore avec les Romains et les Chiotes. Du côté du Sud de la porte Saint-Romain au château du Cyclobium ou de l'Heptapyrgion, les murs et les portes étaient gardées par le Vénitien Dolfin (porte de Selymbria), le Grec catholique Théophile Paléologue, le Génois Maurizio Cattaneo, le Vénitien Fabruzi Cornaro, enfin le Vénitien Caterino Contarini (de la porte Dorée au Cyclobium). La muraille maritime de la mer de Marmara était gardée par des moines armés et les Vénitiens de Jacques Gontarini. Au château de Boucoléon était une troupe de Catalans sous les ordres de son consul Pedro Juliano; à la pointe du Bosphore , le prince turc Orchan (petit-fils du sultan Soliman d'Andrinople à propos duquel avait eu lieu la rupture entre Méhémet II et Constantin XI) et son entourage. Les murailles de la Corne d'Or étaient surveillées par des marins crétois, le grand-duc Lucas Notaras, Grec orthodoxe, à la tête de cent cavaliers et cinq cents arbalétriers, et deux capitaines génois; le phare à l'entrée du pont était gardé par les cinquante Vénitiens de Gabriele Trevisano. Au centre de la ville, dans l'église des Saints-Apôtres, était postée une réserve de sept cents hommes (en partie des moines armés) sous Démétrios Cantacuzène et Nicéphore Paléologue. Pendant ce temps, dans dans la ville même les fanatiques adversaires de l'union entretenaient la discorde et la méfiance contre les Hénotiques (unionistes). , le prince turc Orchan (petit-fils du sultan Soliman d'Andrinople à propos duquel avait eu lieu la rupture entre Méhémet II et Constantin XI) et son entourage. Les murailles de la Corne d'Or étaient surveillées par des marins crétois, le grand-duc Lucas Notaras, Grec orthodoxe, à la tête de cent cavaliers et cinq cents arbalétriers, et deux capitaines génois; le phare à l'entrée du pont était gardé par les cinquante Vénitiens de Gabriele Trevisano. Au centre de la ville, dans l'église des Saints-Apôtres, était postée une réserve de sept cents hommes (en partie des moines armés) sous Démétrios Cantacuzène et Nicéphore Paléologue. Pendant ce temps, dans dans la ville même les fanatiques adversaires de l'union entretenaient la discorde et la méfiance contre les Hénotiques (unionistes).

-

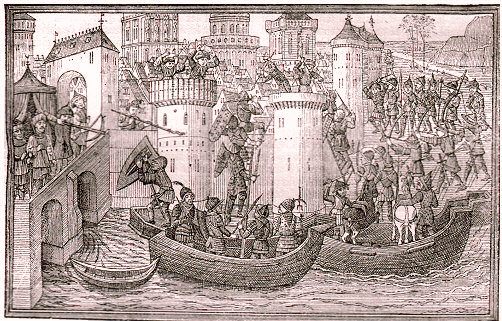

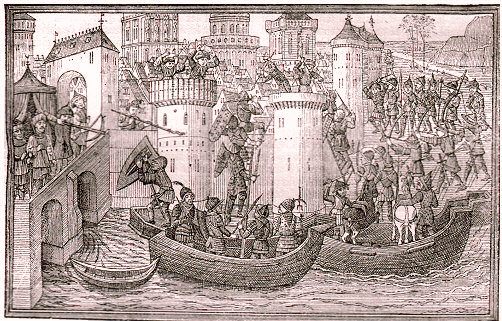

Assaut de Constantinople. L'assaut.

Le 7 avril, Méhémet II avança au pied des remparts. Le 11, il avait achevé sa ligne de circonvallation et disposé ses machines de guerre et son artillerie. Le 12, sa flotte entra dans le Bosphore et vint mouiller à Diplocinium (baie de Beschik Tagh). Les premiers efforts furent repoussés par l'empereur et Giustiniani; le canon monstre éclata. Les assiégés revêtirent leurs murs d'un mortier mou où les boulets ne firent pas grand ravage. Le 20 avril, quatre navires conduits par Cattaneo battirent les Turcs près du port de la Propontide (Vlanga Bostan). Le sultan destitua son kapoudan-pacha. Les brèches ouvertes par l'artillerie dans les murs auprès des portes de Charsias et de Saint-Romain étaient réparées à mesure et un assaut tenté le 18 avril avait été repoussé. Le fanatisme des assiégeants fut exalté par le mollah cheikh Ak-Chems-ed-din-Effendi qui retrouva dans le faubourg de Cosmidium le tombeau d'Abou-Eyoub-Ansari. Mehmet II s'aperçut qu'il épuiserait aisément la faible garnison chrétienne en attaquant la ville par mer comme par terre. Ne pouvant forcer la chaîne du port, il eut l'idée de transporter ses navires dans le port par terre; protégés par l'artillerie du rivage, ils résisteraient à la flotte chrétienne. De la baie de Bechik Tagh au Nord de Galata par la vallée de Dolma Bagtché et le Nord de Péra, puis par la vallée de Kassim Pacha entre les faubourgs de Saint-Dmitri et de Yénichehr, à l'aide de planches enduites d'huile, de graisse et de talc, on établit une voie sur laquelle soixante-douze navires furent transportés dans la Corne d'Or dans la nuit du 21 au 22 avril. Le capitaine vénitien J. Coco tenta d'incendier la flotte turque, mais celle-ci fut avertie par un traître (28 avril). Mehmet Il fit décapiter ses prisonniers; Constantin fit tuer en représailles deux cents soixante prisonniers turcs. Les assiégés ne se découragèrent pas, car des secours étaient annoncés et une flotte vénitienne faisait voile vers Constantinople. A partir du 7 mai les assauts se multiplièrent; à partir du 16, les ouvrages de l'Hebdomon et des Blachernes furent attaqués par la mine; l'ingénieur Grant déjoua ces attaques grâce au feu grégeois. Le 19 mai, au Nord du port, les Ottomans achevèrent la construction d'un pont flottant vers l'endroit où est le pont intérieur actuel de Has Keui à Arvan Seraï Kapou). Les remparts du côté de la terre étaient de plus en plus ébranlés par l'artillerie turque et le moment approchait de livrer un assaut décisif. Le sultan fit offrir une capitulation à l'empereur qui refusa, et le 24 mai on décida de fixer au 29 le jour du grand assaut. Chalilpacha en informa secrètement les Grecs qui firent tous leurs préparatifs. A quatre heures du soir, le 28, les feux de l'artillerie cessèrent; la flotte turque enveloppait la ville depuis le fond de la Corne d'Or jusqu'au port de Théodose (Vlanga Bostan). Constantin XI communia à Sainte-Sophie et de part et d'autre on se prépara par des prières à la lutte suprême. et vint mouiller à Diplocinium (baie de Beschik Tagh). Les premiers efforts furent repoussés par l'empereur et Giustiniani; le canon monstre éclata. Les assiégés revêtirent leurs murs d'un mortier mou où les boulets ne firent pas grand ravage. Le 20 avril, quatre navires conduits par Cattaneo battirent les Turcs près du port de la Propontide (Vlanga Bostan). Le sultan destitua son kapoudan-pacha. Les brèches ouvertes par l'artillerie dans les murs auprès des portes de Charsias et de Saint-Romain étaient réparées à mesure et un assaut tenté le 18 avril avait été repoussé. Le fanatisme des assiégeants fut exalté par le mollah cheikh Ak-Chems-ed-din-Effendi qui retrouva dans le faubourg de Cosmidium le tombeau d'Abou-Eyoub-Ansari. Mehmet II s'aperçut qu'il épuiserait aisément la faible garnison chrétienne en attaquant la ville par mer comme par terre. Ne pouvant forcer la chaîne du port, il eut l'idée de transporter ses navires dans le port par terre; protégés par l'artillerie du rivage, ils résisteraient à la flotte chrétienne. De la baie de Bechik Tagh au Nord de Galata par la vallée de Dolma Bagtché et le Nord de Péra, puis par la vallée de Kassim Pacha entre les faubourgs de Saint-Dmitri et de Yénichehr, à l'aide de planches enduites d'huile, de graisse et de talc, on établit une voie sur laquelle soixante-douze navires furent transportés dans la Corne d'Or dans la nuit du 21 au 22 avril. Le capitaine vénitien J. Coco tenta d'incendier la flotte turque, mais celle-ci fut avertie par un traître (28 avril). Mehmet Il fit décapiter ses prisonniers; Constantin fit tuer en représailles deux cents soixante prisonniers turcs. Les assiégés ne se découragèrent pas, car des secours étaient annoncés et une flotte vénitienne faisait voile vers Constantinople. A partir du 7 mai les assauts se multiplièrent; à partir du 16, les ouvrages de l'Hebdomon et des Blachernes furent attaqués par la mine; l'ingénieur Grant déjoua ces attaques grâce au feu grégeois. Le 19 mai, au Nord du port, les Ottomans achevèrent la construction d'un pont flottant vers l'endroit où est le pont intérieur actuel de Has Keui à Arvan Seraï Kapou). Les remparts du côté de la terre étaient de plus en plus ébranlés par l'artillerie turque et le moment approchait de livrer un assaut décisif. Le sultan fit offrir une capitulation à l'empereur qui refusa, et le 24 mai on décida de fixer au 29 le jour du grand assaut. Chalilpacha en informa secrètement les Grecs qui firent tous leurs préparatifs. A quatre heures du soir, le 28, les feux de l'artillerie cessèrent; la flotte turque enveloppait la ville depuis le fond de la Corne d'Or jusqu'au port de Théodose (Vlanga Bostan). Constantin XI communia à Sainte-Sophie et de part et d'autre on se prépara par des prières à la lutte suprême. A deux heures du matin le signal de l'attaque fut donné; dans la ville le tocsin sonnait et les femmes priaient dans les églises. Le premier assaut fut repoussé. Le second, dirigé par les irréguliers contre la porte Saint-Romain où se tenait l'empereur, fut également repoussé tandis que les soldats de la flotte ne pouvaient rien gagner contre les murailles maritimes. Méhémet II fit alors donner les janissaires et soixante-dix mille Turcs se précipitèrent sur tout le front de défense. Giustiniani, blessé par un trait, n'eut pas l'énergie de rester sur le rempart et courut à son vaisseau se faire panser. Ses soldats furent ébranlés et Saganospacha redoublant d'efforts, une bande de janissaires réussit à s'établir sur le rempart. A ce moment une troupe turque s'aperçut qu'on avait oublié de refermer la poterne de Xylokerkos (ou Kerkoposta) au Sud de l'Hebdomon, ouverte le 27 mai pour une sortie. Elle s'en empara et cette nouvelle colonne, gagnant le long des remparts, prit à revers l'empereur; une large brèche ouverte entre les portes Saint-Romain et de Charsias donna accès à la foule sans cesse croissante des assaillants. Constantinople était prise. L'empereur se jeta au plus fort de la mêlée et périt en brave. Une partie de la garnison se réfugia sur les vaisseaux; Giustiniani alla mourir à Chios ; le prince Orchan fut tué; Diedo réussit à s'embarquer de même; le cardinal Isidore, déguisé en esclave, des milliers de personnes de tout âge et de tout sexe se réfugièrent à Sainte-Sophie, confiants dans la prophétie qui promettait l'apparition du Christ au moment suprême. Ils y furent égorgés ou réduits en esclavage; soixante mille habitants étaient prisonniers avec les chefs de l'aristocratie, le protovestiaire Phrantzès et Lucas Notaras. Le pillage et les scènes de viol et de meurtre se prolongèrent jusqu'à l'intervention de Mehemet. ; le prince Orchan fut tué; Diedo réussit à s'embarquer de même; le cardinal Isidore, déguisé en esclave, des milliers de personnes de tout âge et de tout sexe se réfugièrent à Sainte-Sophie, confiants dans la prophétie qui promettait l'apparition du Christ au moment suprême. Ils y furent égorgés ou réduits en esclavage; soixante mille habitants étaient prisonniers avec les chefs de l'aristocratie, le protovestiaire Phrantzès et Lucas Notaras. Le pillage et les scènes de viol et de meurtre se prolongèrent jusqu'à l'intervention de Mehemet. Le vin de la victoire.

C'est à huit heures du matin que les remparts avaient été forcés; à midi le sultan apprit le succès. II entra avec ses ministres et sa cour par la porte d'Andrinople et se dirigea vers Sainte-Sophie; un mollah monta en chaire et proclama la confession de foi islamique; l'empereur pria au pied de l'autel et se dirigea vers Sainte-Sophie; un mollah monta en chaire et proclama la confession de foi islamique; l'empereur pria au pied de l'autel . On retrouva le cadavre du dernier empereur byzantin qui fut honorablement enseveli; sa tombe, dépourvue de toute inscription, sera près de la mosquée Wefa; et une lampe y brûlera la nuit. La tête de Constantin fut cependant exposée jusqu'au soir à l'Augusteum pour que tous puissent se convaincre de sa mort : Notaras fut alors chargé de l'administration provisoire de la cité et racheta aux soldats les fonctionnaires et dignitaires prisonniers. . On retrouva le cadavre du dernier empereur byzantin qui fut honorablement enseveli; sa tombe, dépourvue de toute inscription, sera près de la mosquée Wefa; et une lampe y brûlera la nuit. La tête de Constantin fut cependant exposée jusqu'au soir à l'Augusteum pour que tous puissent se convaincre de sa mort : Notaras fut alors chargé de l'administration provisoire de la cité et racheta aux soldats les fonctionnaires et dignitaires prisonniers. II est vrai que le surlendemain l'empereur irrité pendant l'orgie qui célébrait sa victoire fit tuer Notaras et beaucoup des principaux chefs chrétiens, le consul catalan Juliano Minotto le Vénitien, des nobles grecs. Les garçons et les filles furent réservés pour les plaisirs du vainqueur. Dès le 29 mai 1453, les Génois de Galata avaient remis leurs clefs au sultan; ils durent raser leurs murailles, mais conservèrent leurs principaux privilèges. Dès le quatrième jour l'ordre était rétabli dans Constantinople et le sultan organisait le gouvernement de la ville et du pays grec en le confiant au patriarche et au clergé orthodoxe. Il semblait que le souverain seul eût changé et qu'on s'efforçât d'atténuer l'apparence de la révolution qui venait de se produire.

-

Nouveaux horizons Après avoir installé le patriarche Gennadios à la tête des chrétiens qui survivaient au désastre, et avoir fait venir d'Asie Mineure des colons pour repeupler la ville devenue presque déserte, non à la suite du siège, mais par la lente et misérable agonie de l'Empire grec, Mehmet se vengea du premier ministre Khalil Pacha, soupçonné de s'être laissé gagner par les présents de l'ennemi, et auquel il ne pouvait pardonner d'avoir fait revenir deux fois de Magnésie son père Mourad, en le faisant mettre à mort puis il tenta vainement de s'emparer de Belgrade, défendue par Hunyade (1455), annexa la Serbie (1459), fit la paix avec Scander-Beg (1461), enleva Erzeroum à Hassan le Long, de la dynastie des Turkmènes du Mouton-Blanc, et Trébizonde à l'empereur David Comnène (1461); il vainquit le féroce voïvode de Valachie , Wlad, que les Turcs surnommaient « l'Empaleur », et ses propres sujets Drakul « le Diable » (dont s'emparera la légende de Dracula...), et installa à sa place son frère Radul; il enleva à la famille génoise des Gatelusio l'île de Mételin (1462), conquit la Bosnie (1463) et fit mettre à mort, malgré la capitulation de Kliues, le roi de ce pays, ce qui n'empêcha pas Mathias Corvin d'envahir la contrée et d'en attaquer les forteresses ; en même temps, la guerre éclatait avec Venise qui se vit enlever ses possessions de la Morée, tandis que la mort d'Ibrahim, dernier prince de Karamanie, fournissait à Mehmet l'occasion de mettre la main sur les territoires de Konya et de Laranda (1466). , Wlad, que les Turcs surnommaient « l'Empaleur », et ses propres sujets Drakul « le Diable » (dont s'emparera la légende de Dracula...), et installa à sa place son frère Radul; il enleva à la famille génoise des Gatelusio l'île de Mételin (1462), conquit la Bosnie (1463) et fit mettre à mort, malgré la capitulation de Kliues, le roi de ce pays, ce qui n'empêcha pas Mathias Corvin d'envahir la contrée et d'en attaquer les forteresses ; en même temps, la guerre éclatait avec Venise qui se vit enlever ses possessions de la Morée, tandis que la mort d'Ibrahim, dernier prince de Karamanie, fournissait à Mehmet l'occasion de mettre la main sur les territoires de Konya et de Laranda (1466). Les incursions de Hassan le Long en Asie Mineure obligèrent le sultan à marcher en personne contre lui, et il ne tarda pas à battre le chef des Turkmènes à Otlouk-Béli. En Europe, les Ottomans ravageaient annuellement les territoires frontières de l'Empire d'Allemagne, la Croatie, la Carniole , la Styrie , la Styrie , la Hongrie; une flotte enleva les colonies génoises de la mer Noire et de la mer d'Azov , la Hongrie; une flotte enleva les colonies génoises de la mer Noire et de la mer d'Azov , ainsi que la Crimée (1475), dont le prince tatar, Menghéli-Ghiraï, fut nommé gouverneur en Albanie. Croïa céda enfin à la famine, mais Scutari résista victorieusement; la conclusion de la paix avec Venise la fit seule tomber entre les mains des Ottomans. L'envahissement de la Transylvanie , ainsi que la Crimée (1475), dont le prince tatar, Menghéli-Ghiraï, fut nommé gouverneur en Albanie. Croïa céda enfin à la famine, mais Scutari résista victorieusement; la conclusion de la paix avec Venise la fit seule tomber entre les mains des Ottomans. L'envahissement de la Transylvanie se termina par une défaite, que ne compensa pas la mort du voïvode Etienne Bathory. Lépante (auj. Naupaktos, en Grèce), forteresse vénitienne, assiégée par 30 000 Turcs pendant quatre mois, en 1477, résista. Mais la prise des îles de Zante et de Sainte-Maure par Guédik Ahmed, gouverneur de Valona, fit concevoir l'idée d'une expédition en Italie; Otrante fut emportée d'assaut (11 août 1480), Rhodes se termina par une défaite, que ne compensa pas la mort du voïvode Etienne Bathory. Lépante (auj. Naupaktos, en Grèce), forteresse vénitienne, assiégée par 30 000 Turcs pendant quatre mois, en 1477, résista. Mais la prise des îles de Zante et de Sainte-Maure par Guédik Ahmed, gouverneur de Valona, fit concevoir l'idée d'une expédition en Italie; Otrante fut emportée d'assaut (11 août 1480), Rhodes assiégée inutilement; Mehemet partait pour une grande expédition en Asie, dont il n'avait pas fait connaître objet, lorsqu'il mourut subitement (3 mai 1481), Il avait achevé la conquête de la Roumélie assiégée inutilement; Mehemet partait pour une grande expédition en Asie, dont il n'avait pas fait connaître objet, lorsqu'il mourut subitement (3 mai 1481), Il avait achevé la conquête de la Roumélie , commencé celle de l'Anatolie; aussi l'histoire lui a-t-elle décerné le titre de Fâtih ou conquérant. , commencé celle de l'Anatolie; aussi l'histoire lui a-t-elle décerné le titre de Fâtih ou conquérant. Bayézid II.

Le fils de Mehmet II, Bayézid (Bajazet) II , né en 1447, devenu sultan en 1481, eut à lutter, dès le début, contre les prétentions de son frère puîné, Djem (connu en Occident sous le nom de Zizim), qui s'empara de Brousse et s'y fit proclamer sultan; la défaite de Yéni-Chéhir mit le terme aux illusions de Djem, qui trouva un refuge auprès du sultan d'Égypte, Kaït-baï, et recommença sa tentative pour se faire battre près d'Angora (Ankara); sentant sa cause définitivement perdue, il fut réduit à se mettre entre les mains du grand-maître de Rhodes et mourut empoisonné en 1495 à Rome après avoir été quelque temps prisonnier à Bourganeuf. Une fois dégagé de tout souci du côté de son frère, Bayézid porta son attention sur l'Europe et y continua le système d'incursions continuelles sur les États voisins pratiqué par son prédécesseur. Il renouvela les capitulations avec Venise et Raguse et conclut une trêve de cinq ans avec Mathias Corvin, roi de Hongrie. En même temps, il entrait en Moldavie , tandis qu'une armée envahissait sans succès la Croatie, la Carinthie , tandis qu'une armée envahissait sans succès la Croatie, la Carinthie et la Carniole et la Carniole ; il envoya une flotte au secours d'Abou-Abd-Allâh (Boabdil), le dernier roi maure de Grenade et faillit même intervenir dans les affaires d'Italie. Il résolut dans le même temps d'abaisser la puissance des souverains Mamelouks, maîtres de l'Égypte et de la Syrie, et se trouva engagé ainsi dans une série de guerres qui n'eurent rien d'avantageux pour lui, et qui se terminèrent au bout de cinq ans (1491) par une paix désastreuse, à la suite de la conclusion d'un traité par lequel Bayézid stipulait l'abandon de ses droits sur certaines forteresses dont les Égyptiens s'étaient emparés. ; il envoya une flotte au secours d'Abou-Abd-Allâh (Boabdil), le dernier roi maure de Grenade et faillit même intervenir dans les affaires d'Italie. Il résolut dans le même temps d'abaisser la puissance des souverains Mamelouks, maîtres de l'Égypte et de la Syrie, et se trouva engagé ainsi dans une série de guerres qui n'eurent rien d'avantageux pour lui, et qui se terminèrent au bout de cinq ans (1491) par une paix désastreuse, à la suite de la conclusion d'un traité par lequel Bayézid stipulait l'abandon de ses droits sur certaines forteresses dont les Égyptiens s'étaient emparés.

La mort de Mathias Corvin (1492), qui avait plongé la Hongrie dans la guerre civile, inspira aux Ottomans l'idée de s'emparer enfin de Belgrade, mais ils n'y réussirent pas. Et même si l'Albanie fut conquise cette même année, et si quelques succès furent enregistrés en croatie, Bayézid échoua en ses diverses autres tentatives contre la Serbie, la Styrie inférieure, ce qui le décida à signer une trêve de trois ans avec la Hongrie (1495). Le tsar Ivan III, dès 1493, avait entamé des relations diplomatiques et commerciales avec la Porte; les Vénitiens envoyèrent, en 1498, André Zanchani en ambassade à Constantinople; le renouvellement du traité n'empêcha pas de nouveaux engagements guerriers. Lépante se rendit après une défaite de la flotte vénitienne (1499); au cours d'un raid en Frioul inférieure, ce qui le décida à signer une trêve de trois ans avec la Hongrie (1495). Le tsar Ivan III, dès 1493, avait entamé des relations diplomatiques et commerciales avec la Porte; les Vénitiens envoyèrent, en 1498, André Zanchani en ambassade à Constantinople; le renouvellement du traité n'empêcha pas de nouveaux engagements guerriers. Lépante se rendit après une défaite de la flotte vénitienne (1499); au cours d'un raid en Frioul , 2000 cavaliers passèrent le Tagliamento et atteignirent Vicence. Une ligue s'étant formée entre Venise, le pape et la Hongrie, l'amiral vénitien Pesaro battit l'escadre turque à Voïssa, brûla huit galères dans le port de Prévésa et enleva Sainte-Maure Gonzalve de Cordoue ravagea les côtes de l'Asie Mineure, et l'amiral français Ravestein effectuait, dans l'île de Metelin, une descente qui se termina par un désastre. On fit la paix avec Venise et la Hongrie (1503). , 2000 cavaliers passèrent le Tagliamento et atteignirent Vicence. Une ligue s'étant formée entre Venise, le pape et la Hongrie, l'amiral vénitien Pesaro battit l'escadre turque à Voïssa, brûla huit galères dans le port de Prévésa et enleva Sainte-Maure Gonzalve de Cordoue ravagea les côtes de l'Asie Mineure, et l'amiral français Ravestein effectuait, dans l'île de Metelin, une descente qui se termina par un désastre. On fit la paix avec Venise et la Hongrie (1503). Bayézid, las de la guerre, s'appliqua à l'administration de son empire et, croyant consolider son autorité, il partagea entre ses divers fils et petit-fils le gouvernement des provinces. Ce fut le prétexte de troubles créés par les compétitions entre ses fils Korkoud et Sélim; le second, fort de l'affection des janissaires, entreprit de conquérir le trône de vive force; Korkoud s'empara de Saroukhan et s'appuya sur une bande de brigands venus de Perse et commandés par Chéïtan-Kouly; celui-ci périt dans une bataille, en même temps que le grand vizir Ali Pacha. Les janissaires exigèrent l'abdication de Bayézid et son remplacement par Sélim. Quelques jours après cette douloureuse abdication, le vieux sultan mourut trois jous plus tard sur la route de Démotika (1512), et les historiens pensent, en général, que le poison ne fut pas étranger à cette mort rapide. (Cl. Huart / E. Blochet / A.-M. B.).

|

En librairie - Frédéric Hitzel, L'empire ottoman, XVe - XVIIIe siècles, Les Belles lettres, 2001. André Clot, Mehmed II, le conquérant de Byzance, Perrin, 1990. - Jean-Marie Chevrier, Zizim ou l'épopée tragique et dérisoire d'un prince ottoman, Albin Michel, 2000.  Stéphane Yérasimos, Istanbul (1914-1923), Autrement, 1992. - Du même avec H. Denker, Constantinople, de Byzance à Istanbul, Place des victoires, 2000. Stéphane Yérasimos, Istanbul (1914-1923), Autrement, 1992. - Du même avec H. Denker, Constantinople, de Byzance à Istanbul, Place des victoires, 2000.

| | |