| . |

| ||||||

| |

| . |

| ||||||

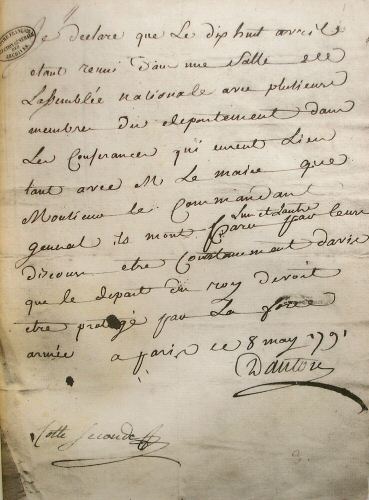

| Georges Jacques Danton a été l'une des principales figures de la Révolution française Il est né à Arcis-sur-Aube Ce fut là sa véritable période d'assimilation et d'incubation, par la réflexion et l'étude libre. Il se dédommageait des aridités de la chicane par des lectures plus attrayantes et plus conformes à sa nature; les grands poètes charmaient ses loisirs, comme les philosophes contemporains fixaient ses méditations : Dante, Shakespeare, Corneille, Buffon, Rabelais, Montesquieu, Beccaria, Mably, Bayle, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot, Boulanger, Adam Smith. Au cours de la convalescence d'une grave maladie, il lut, dit-on, l'Encyclopédie  Danton (1759-1794). (Peinture du Musée Carnavalet). C'est ainsi que, d'après une capacité incontestable et une entière honorabilité, par les affaires exceptionnelles qu'il eut à traiter aussitôt après son entrée en jouissance, on a pu estimer à 20 ou 25.000 livres le rapport annuel de son cabinet. Mais il y trouva encore d'autres avantages, dont le principal fut, sans contredit, la préparation aux fonctions publiques que lui procura la pratique des hautes affaires, la meilleure école pour former des administrateurs, des économistes, des législateurs et des hommes politiques. D'autre part, la clientèle distinguée qu'il avait su retenir ouvrait à Danton des relations d'une grande importance : par exemple, Barentin, qui lui avait laissé la garde de ses intérêts et qui aimait à causer avec lui des affaires publiques, frappé de la vigueur et de la portée de ses vues politiques, de ses opinions sur les réformes qui étaient à l'ordre du jour, - l'avocat aux conseils croyait encore, à ce moment, avec tous ceux qui se rattachaient aux encyclopédistes, à la possibilité de faire la révolution par en haut, - lui proposa, par deux fois, de le prendre pour son secrétaire du sceau. Il parla même de lui à son collègue de gouvernement, le cardinal de Brienne, alors premier ministre, auquel il espérait faire prendre au sérieux les projets de Danton. Mais celui-ci, qui tout d'abord avait hésité ou qui plutôt avait attendu les résolutions du cardinal, refusa définitivement, lorsqu'il eut acquis la certitude qu'il n'y avait plus rien à attendre de ce côté pour l'intérêt public, et même il ne craignit pas de répondre à son illustre client : « Nous n'en sommes plus aux réformes modestes; ceux qui les ont refusé ont refusé leur propre salut; nous sommes plus que jamais à la veille d'une révolution! Eh quoi! ne voyezvous pas venir l'avalanche? » (novembre 1787).Car l'avocat aux conseils du roi, s'il était commensal de Sa Majesté par fonction, était aussi fort au courant des choses du temps; tandis qu'il fréquentait avec retenue les hautes sphères de l'Etat, il suivait avec ardeur le mouvement politique de son époque. La franc-maçonnerie couvrait encore de son mystère tout l'état-major de l'armée de la Révolution, qui bientôt allait sortir de la pénombre et se montrer au plein soleil. Danton suivait ses tenues, partageait ses principes, ses efforts et ses aspirations; il y nouait des relations, il y formait des amitiés. Encore un peu, et lui aussi allait se faire connaître; mais d'abord il voulait être libre. Au mois d'avril 1791, aux termes de la loi de liquidation des offices de judicature, et alors que celle-ci l'autorisait à opter pour une des fonctions judiciaires nouvellement créées, équivalentes à la sienne, il fit donc le dépôt de ses titres afin d'obtenir le remboursement de son office. Il fut en effet liquidé sur le pied de 69.031 livres 4 sols, c.-à-d. au prix qu'il avait acheté, moins la retenue du huitième pour les recouvrements présumés; il toucha cette somme à la caisse de l'Extraordinaire le 8 octobre 1791; sa quittance à l'Etat porte qu'aucune opposition n'existait au remboursement opéré; Danton, par conséquent, n'avait alors aucune dette. Tout ce qui précède montre aussi sa résolution ferme d'abandonner la carrière judiciaire, un avenir certain, rémunérateur, honoré, enviable, et de se donner tout entier à la chose publique, à cette Révolution pour laquelle il venait de prendre parti, comprenant bien qu'il s'agissait, cette fois, d'un renouvellement total de l'ancien ordre social. Du même coup, il quittait l'appartement de la rue de la Tixeranderie, où était son cabinet, et venait habiter le district des Cordeliers (septembre 1791). Il est certain d'après cela que, dès le début de la grande crise, Danton avait vu clairement l'état où se trouvait la France Electeur du département de Paris en 1790, 1791 et 1792, outre sa participation certaine au 14 juillet qui fut une petite révolution dans la grande, et aux journées d'octobre, qui ramenèrent la cour prisonnière à Paris, il poursuivit sans désemparer l'indépendance des districts de la capitale par la liberté de la presse, de réunion et de délibération sur les intérêts publics, avec décisions valables relatives, comme l'indique nettement son attitude dans l'affaire des représentants provisoires de la commune et l'obligation du mandat impératif à leur imposer; dans celle des brevets d'officiers de la garde nationale, alors nommés par les soins du maire de Paris; dans l'affaire de Marat, assiégé, pour opinions émises dans son journal, par toute une division de l'armée de La Fayette, et qu'il défendit avec une grande fermeté; par la revendication de la permanence des districts à l'assemblée de l'Evêché, 1790; d'après l'opposition faite par les écrivains et par les orateurs patriotes et par lui-même dans les districts et dans les clubs à la loi censitaire du marc d'argent et à celle qui attribuait au roi le droit de veto, ainsi que celui de guerre et de paix; par l'opposition non moins habile et non moins énergique, suscitée sous sa direction, contre la précipitation du remaniement administratif qui changea les soixante districts de Paris en quarante-huit sections, et fit coïncider cette brusque transformation avec les élections municipales, afin de prendre au dépourvu les républicains et de faire triompher les constitutionnels; par la fondation du club des Cordeliers (fin juin 1790), en réponse à la suppression du district; par la mise en demeure faite à l'Assemblée nationale par la municipalité de Paris, ayant Danton pour orateur, de destituer et mettre en accusation les ministres contre-révolutionnaires; par le maintien forcé du roi dans la capitale, aux Tuileries Décrété une seconde fois de prise de corps pour tous ces faits - il l'avait été une première fois à propos de l'affaire Marat - recherché à Paris, à Rosny-sous-Bois, à Arcis-sur-Aube  Déclaration manuscrite de Danton concernant le départ du roi. En même temps que, dans les clubs, aux Cordeliers, aux Jacobins et dans les sections, il exaltait l'esprit public, on le voyait cimenter l'alliance des bataillons populaires, ceux des Enfants-Rouges (Saint-Antoine) et de Saint-Marceau avec celui des Cordeliers, et bientôt leur adjoindre les fédérés marseillais et brestois de passage dans la capitale. C'est lui encore qui indiqua le grief qui devait motiver et légitimer l'insurrection, à savoir le refus fait par l'Assemblée législative de prononcer enfin la déchéance du roi (6 août 1792). Aussitôt, dans la soirée du 9 au 10, toutes les dispositions militaires étant prises pour la journée du lendemain, Danton faisait accepter dans les sections la nomination et l'envoi immédiat à l'hôtel de ville de commissaires ayant mandat de « sauver la chose publique », tandis qu'il arrangeait aussi la substitution de ce nouveau conseil général, qui fut la Commune insurrectionnelle, à l'ancien, en majorité royaliste; et surtout, pendant la grande nuit, il arrêtait de sa propre main, à l'état-major, au milieu de ses officiers, le commandant général des gardes nationales de Paris, Mandat, le successeur de La Fayette; il le convainquait, sur pièces, de trahison au profit de la cour, requérait son arrêt de mort et le faisait incontinent remplacer par Santerre, chef du bataillon des Enfants-Rouges. On comprend le désarroi de la défense du château après cette mesure capitale, qui décida certainement de la victoire des républicains. Aussi, de suite après la prise des Tuileries Dans ce poste, par la confiance et l'appui de la Commune de Paris et de tous les patriotes, d'entente avec eux et d'après l'effacement de ses collègues du ministère, résulté de leur affolement en face du péril public, il se trouva réellement maître du pouvoir exécutif, dont il usa pour faire accepter la révolution du 10 août dans tout le royaume, pour soulever la nation contre l'étranger, pour arrêter l'invasion, et pour faire repasser la frontière aux coalisés, moitié par force et moitié par action diplomatique (octobre 1792). En effet, tandis que Roland, ministre de la justice, et Servan, ministre de la guerre, ses collègues au Conseil exécutif, proposaient, à la nouvelle de l'investissement de Verdun, d'abandonner Paris et de transporter le gouvernement, l'Assemblée et les prisonniers du Temple . Ici on doit signaler ses énergiques harangues des 28 août et 2 septembre, à l'Assemblée législative, au nom du Conseil exécutif, par lesquelles il releva tous les courages, et son patriotique discours du Champ de Mars Quoi qu'il en soit, aussitôt nommée, la Convention nationale, à laquelle il avait été porté le 8 septembre, par les électeurs de Paris, inaugurait sa carrière en proclamant la République (24 septembre). Entré au Conseil exécutif et à la justice le 10 août précédent, Danton aurait dû en sortir le jour même de l'ouverture des séances de la Convention, par suite de son option immédiate pour les fonctions de député et de sa démission de ministre. Mais le 29 il protestait encore contre sa prorogation au ministère de la justice; et ce n'est que le 6 octobre suivant, son successeur étant enfin désigné, qu'il put remettre à l'Assemblée les sceaux de l'Etat. A peine les séances de la Convention avaient-elles commencé, qu'il eut à y soutenir les attaques des girondins contre la Commune et la députation de Paris, contre sa politique au ministère et au Conseil exécutif, et à propos de l'apuration de ses comptes. Il soutint victorieusement le choc ainsi que le montrent ses discours décisifs du 25 sept. contre les accusations de dictature, et du 29 contre l'envoi en province d'un rapport de Roland. Comme preuve du peu d'effet de pareilles manoeuvres, on doit aussi rappeler qu'il fut élu président du club des Jacobins le 10 octobre et membre du comité de Constitution le 11. Le 25 mars 1793, il entra au comité de Défense générale et, malgré les attaques reprises contre lui à la Convention par les mêmes girondins, à propos de la trahison de Dumouriez, dont ils prétendaient le rendre responsable et le faisaient complice, il fut nommé le 6 avril membre du premier comité de Salut public, où il siégea avec un rôle prépondérant, du 7 avril au 9 juillet de la même année. Quant aux questions principales qui surgirent au sein de la Convention à ce moment, il les traita dans le sens républicain le plus ferme : telles la réforme de l'ordre judiciaire dont il signala l'esprit rétrograde, le maintien de la liberté de la presse, les mesures contre les émigrés, l'accélération du procès du roi. Mais c'est sur le terrain des affaires étrangères qu'il continua d'exercer sa principale action, toujours discrète, sinon occulte. En effet, avec cette seconde période de la vie politique de Danton (septembre 1792 à septembre 1793), une ère nouvelle avait commencé pour les relations extérieures de la France Mais ce rêve de la propagande armée, qui n'était, certes, ni sans grandeur, ni sans magnanimité, ne fut pas longtemps à s'évanouir. Les peuples (et parmi eux il faut bien compter les Belges eux-mêmes), qui n'étaient pas à notre unisson révolutionnaire, - il s'en faut, et Danton avait pu, mieux que pas un, le constater pendant sa mission, - au lieu de se lever à l'appel de la France Le système cosmopolite fut donc abandonné par le comité de Salut public et par la Convention, qui reprirent contre la coalition le régime de la guerre défensive et l'action diplomatique, et parvinrent ainsi, après des luttes formidables, à la glorieuse pacification de l'an III (traités avec la Toscane  Statue de Danton (carrefour de l'Odéon, Paris). Mais, pendant que se constituait cet immense effort patriotique, par le concours intrépide des montagnards de l'Assemblée et du comité de Salut public, des missionnaires de la Convention, des généraux sans-culottes et des héroïques bataillons républicains avec le grand patriote qui personnifie la défense nationale et l'établissement de la République, les factions déchiraient l'empire et les contre-révolutionnaires, les prêtres réfractaires et les nobles ne laissaient pas à la France un moment de trêve, complotant partout, avec l'étranger, l'envahissement et la ruine du pays. Dans le sein même de la Convention, les plus déplorables conflits s'étaient élevés : un parti qui avait contribué avec éclat à l'acceptation de la République, le groupe des girondins, s'était porté dans l'Assemblée et le ministère à des prétentions que, d'après Danton et ses amis, ne justifiaient aucunement ses services et sa capacité politique, - au point de mettre la chose publique en danger! Il faut lire, entre autres, à ce sujet, les accusations élevées par Pénières et Lasource contre Danton, et la réponse qu'y fit celui-ci les 30 mars et 1er avril 1793. Persuadé, dès lors, qu'il n'y avait plus rien à espérer des girondins, il consentit enfin, quoiqu'à regret, sans arrière-pensée de vengeance personnelle ni surtout d'extermination, à écarter définitivement ce groupe réfractaire de la direction des affaires publiques, en le laissant exclure de la Convention nationale (31 mai et 2 juin 1793). « Que les Brissotins s'en aillent, disait-il, et nous laissent travailler; quand nous aurons sauvé la France, ils reviendront jouir du fruit de nos travaux! »Et c'est lui, en effet, qui sut les remplacer pour la conduite de l'Etat. De même qu'il avait tenu tête aux coalisés par la constitution définitive de l'armée nationale (levée de 300.000 hommes en mars et avril 1793 et de 400.000 hommes en août suivant, la grande réquisition); par les pouvoirs extraordinaires conférés par la Convention, afin qu'ils menassent à bien la difficile opération de cette levée en masse, aux 8.000 délégués des communes appelés à Paris pour l'acceptation de la constitution; par les décrets relatifs au recensement des chevaux, armes, munitions, grains, dans toute la République; de même qu'il avait eu raison des royalistes de l'intérieur par l'institution du tribunal révolutionnaire (10 mars 1793), - il trouva là l'occasion d'un de ses plus beaux discours politiques, - et par l'établissement de l'armée révolutionnaire (6 juillet et 4 septembre), ainsi que par son concours énergique à la répression de la guerre civile, qui aboutit, en Vendée 1° en Angleterre, ameuter contre le gouvernement de Pitt tous les éléments divergents qui pouvaient lui faire échec;Telle fut aussi, relativement aux affaires extérieures, et d'après la tradition instituée par Danton, la ligne suivie par le second comité de Salut public et par la Convention nationale, jusqu'au Directoire. Malheureusement, cette irrésistible machine de défense qu'on appelle le gouvernement révolutionnaire provisoire, devait emporter celui qui l'avait créée, et nous entrons ici dans la dernière période de la vie du conventionnel, celle du déclin (novembre 1793 à fin mars 1794). L'apogée de son utilité sociale et de sa force politique fut l'époque même et l'occasion de sa perte. Envié, suspecté de ce chef, c.-à-d. à cause de sa grandeur et de son prestige personnels, calomnié, surtout pendant le séjour qu'il fit à Arcis-sur-Aube C'est au cours de cette lutte fratricide qu'échappèrent au conventionnel ces mots impérissables qui le peignent tout entier : « Plutôt cent fois guillotiné que guillotineur ! » « J'embrasserais mon ennemi pour la patrie, à qui je donne rais mon corps à dévorer. » Et à ceux qui lui conseillaient de se dérober : « Fuir! est-ce qu'on emporte la patrie à la semelle de son soulier? »Enfin, sur le seuil de la tombe et quand déjà il parlait pour la postérité, sa réponse au président du tribunal révolutionnaire, qui résume son credo philosophique : « Ma demeure? bientôt dans le néant, et mon nom au panthéon de l'histoire! »Appréhendé au corps dans la nuit du 10 germinal an Il, en même temps que ses principaux collaborateurs et amis, d'après un ordre des comités de Salut public et de Sûreté générale réunis, signé de tous leurs membres présents, excepté Rühl et Robert Lindet qui eurent la magnanimité de refuser, Danton fut écroué au Luxembourg d'abord, et bientôt après à la Conciergerie L'affaire du faux commis par Benoist et Delaunay d'Angers à l'occasion de la suppression de la Compagnie des Indes, affaire où Fabre d'Eglantine n'avait été mis que pour compromettre et abaisser les dantonistes, fut d'abord appelée. C'est par une machination et par un mensonge flagrant d'Amar, rapporteur de l'affaire à la Convention, que cet accusé, absolument innocent, fut substitué aux Angevins comme auteur du faux et envoyé au tribunal. En l'espèce, ce tribunal ne pouvait moins faire que les plus grandes autorités du temps; aussi, afin de mettre hors de doute le prétendu crime de l'ami de Danton, le voit-on refuser à Fabre, en pleine audience, la représentation du corps de délit qui devait établir son innocence, ce faux en écritures publiques qui avait été fabriqué de toutes pièces par Benoist et Delaunay. Fabre fut donc convaincu sans preuves ou plutôt sur refus de faire la preuve. C'est à l'audience du lendemain, 14 germinal, que commença l'affaire Danton. L'acte d'accusation n'était autre que le rapport lu par Saint-Just à la Convention, rédigé d'après les trop fameuses notes secrètes que Robespierre avait écrites pour lui. Encore que les énonciations du rapporteur y soient opposées de tous points à la notoriété historique la plus palpable et la plus fraîche, le président Hermann n'hésita pas un instant à les articuler devant les accusés et devant le public. Danton n'eut guère de peine à détruire un à un ces mensonges grossiers, ces insinuations dégoûtantes, ces accusations burlesques. L'effet de ses démentis et de son indignation fut tel qu'il commençait à soulever l'assistance, dont l'émotion et les applaudissements devenaient significatifs. Le président trouva à propos de lui faire suspendre sa défense et de clore l'audience avant de la lui faire reprendre. Le lendemain 15, l'affaire s'ouvrit par l'interrogatoire d'Hérault de Séchelles. Le tribunal avait refusé à Fabre la présentation des pièces à conviction : il opposa à celui-ci de soi-disant pièces à charge absolument apocryphes, des copies falsifées. C'était son moyen de le convaincre de trahison! Hérault reconnut le crime de ce singulier magistrat et le dénonça, en audience, avec mépris et fermeté. Tout le reste fut à l'avenant. Mais les accusés témoignant leur irritation de cette sinistre comédie et réclamant, avec autant de persistance que d'insuccès, l'audition de témoins à décharge, de certains députés notamment, les murmures de l'assistance décidèrent Fouquier-Tinville à écrire au comité de Salut public pour lui demander de le tirer d'affaire, la jurisprudence ordinaire ne lui en fournissant aucun moyen. C'est alors que Saint-Just et Billaud-Varenne se présentèrent à la Convention et, par de nouvelles impostures, enlevèrent le décret de mise hors la loi des accusés. Il leur fut donc signifié le lendemain 16, au commencement de la dernière audience, sans que leur défense fût achevée ni leurs témoins entendus. Les questions furent alors posées au jury : « Il a existé une conspiration tendant à rétablir la monarchie, à détruire la représentation nationale et le gouvernement républicain Delacroix, Danton, Desmoulins, Philippeaux, Hérault de Séchelles et Westermann sont-ils convaincus d'avoir trempé dans cette conspiration?Aussitôt le président et l'accusateur public, foulant aux pieds la loi, tout respect humain et toute justice, pénétrèrent dans la salle des délibérations du jury, s'oubliant jusqu'à menacer de mort tout membre qui hésiterait à prononcer la condamnation. Aussi la réponse fut-elle unanime et affirmative sur tous les points. L'accusateur public présenta donc ses conclusions; le président, en l'absence des accusés, prononça un jugement qui les envoyait à la guillotine, et l'arrêt fut sur-le-champ mis à exécution (5 avril 1794).. Arnault, dans ses Souvenirs d'un sexagénaire, a laissé de ce massacre un croquis plein d'intérêt; il rapporte que Danton, en arrivant le dernier sur la plate-forme, avait l'air le plus calme et le teint reposé. On ne découvrait sur son visage qu'une expression dédaigneuse et méprisante. Les pieds dans le sang de ses amis, il détachait sur l'horizon sa silhouette audacieuse et athlétique, le soleil couchant jetait à sa face altière des reflets d'incendie. Sa tête, qui naguère apparaissait à la tribune comme inspirée et hautaine, gardait sa puissance et son expression souveraine jusque sur l'échafaud. Au moment de mettre le cou sous le couperet, il se retourna vers le bourreau et lui dit sur le ton du commandement : « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine! » (Dr Robinet). |

| . |

| |

| |||||||||||||||||||||||||||||||

|