|

La

Grèce antique . .

La civilisation

minoenne (vers 2000-1450 av. JC), centrée sur l'île de Crète, est l'une

des premières grandes civilisations européennes. Les Minoens sont bâti

de grands palais, notamment celui de Cnossos,

et possédaient une écriture (le linéaire A). Ils étaient des marins

et commerçants habiles et leur culture a influencé largement la mer

Égée et au-delà . Leur art et leur architecture montrent des influences

Ă©gyptiennes et du Proche-Orient.

Vers 1600 av. JC,

la Grèce continentale voit l'émergence de la civilisation mycénienne,

caractérisée par des palais fortifiés comme Mycènes,

Pylos

et Tirynthe. Les Mycéniens utilisaient

une écriture appelée linéaire B. Les Mycéniens sont célèbres pour

leur rôle dans les récits homériques de la guerre

de Troie. Leur civilisation s'effondre vers 1100 av. JC, probablement

à cause de conflits internes et d'invasions. Après l'effondrement mycénien,

la Grèce entre dans une période

obscure caractérisée par une diminution de la population et de la culture

matérielle. Cette période voit néanmoins la formation des premières

cités-États (polis).

Lors de la période

archaĂŻque (vers 800-480 av. JC), on assiste Ă une renaissance culturelle

avec l'apparition de l'alphabet grec, de la poésie homérique, et avec

la formation de cités-États comme Athènes

et Sparte. Les Grecs fondent des colonies

à travers la Méditerranée et la mer Noire et diffusent leur culture

et leur commerce. Les réformes de figures comme Dracon

et Solon à Athènes posent les bases de la démocratie

athénienne.

On parle de période

classique pour désigner l'histoire de la Grèce entre 480 et323 av. JC.

Les cités-États grecques doivent unir leurs forces pour repousser les

invasions perses au début du Ve siècle

av. JC. Elles remportent des victoires cruciales Ă Marathon,

Salamine

et Platées.

Périclès

mène Athènes dans son âge d'or. C'est le temps de grandes réalisations

culturelles et intellectuelles, parmi lesquelle les travaux de philosophes

comme Socrate,

Platon

et Aristote. La guerre du Péloponnèse (431-404

av. JC) oppose Athènes et Sparte, conduisant à la défaite d'Athènes

et à l'instabilité politique dans toute la Grèce.

Alexandre

de Macédoine conquiert un vaste empire allant de la Grèce à l'Inde,

diffusant la culture grecque à travers l'Asie. Après la mort d'Alexandre,

son empire se fragmente en plusieurs royaumes, tels que le royaume de Ptolémée

en Égypte et le royaume séleucide en Asie. C'est la période

hellénistique (323-31 av. JC) , qui connaît une expansion des arts,

des sciences et de la philosophie grecques, avec des centres intellectuels

comme Alexandrie.

En 146 av. JC, la

Grèce devient une province romaine après

la destruction de Corinthe. La culture grecque

exerce une forte influence sur Rome, particulièrement dans les domaines

de l'art, de la littérature et de la philosophie. La période romaine

en Grèce est marquée par la relative paix et la prospérité. Au IVe

siècle, le christianisme commence à se répandre, et en 395 ap. JC, l'Empire

romain se divise, avec la Grèce intégrée à l'Empire romain d'Orient,

ou Empire byzantin.

La Grèce au Moyen

Ă‚ge . .

Le nouvel empire

fut sans cesse désolé par les invasions des barbares : après les Wisigoths,

les Vandales (466), les Ostrogoths

(475), les Bulgares (500), l'envahirent

à leur tour. Vinrent ensuite les Slaves (540), qui, pendant deux siècles,

parcoururent toutes les parties de la Grèce et finirent par s'y établir,

d'abord en Macédoine sous Justinien II (687), puis dans le Péloponnèse

sous Justinien II (687), puis dans le Péloponnèse au pied du mont Taygète (746).

au pied du mont Taygète (746).

La Grèce repoussa

aux IXe et Xe

siècles les invasions des Arabes, et aux Xe

et XIe celles des Bulgares .

Mais elle ne put résister à celles des Normands de la Sicile aux XIe

et XIIe siècles : en 1080, Robert Guiscard

conduisit en Grèce la première expédition normande et soumit l'Epire .

Mais elle ne put résister à celles des Normands de la Sicile aux XIe

et XIIe siècles : en 1080, Robert Guiscard

conduisit en Grèce la première expédition normande et soumit l'Epire ainsi qu'une partie de la Thessalie

ainsi qu'une partie de la Thessalie et en 1146, le roi normand de Sicile, Roger, ravagea l'Étolie

et en 1146, le roi normand de Sicile, Roger, ravagea l'Étolie et l'Acarnanie

et l'Acarnanie ,

pénétra dans le golfe de Corinthe, prit Corinthe,

Thèbes ,

pénétra dans le golfe de Corinthe, prit Corinthe,

Thèbes ,

et emmena une foule de BĂ©otiens ,

et emmena une foule de Béotiens captifs. Après la prise de Constantinople

par les Latins, en 1204, la Grèce, conquise par les croisés

captifs. Après la prise de Constantinople

par les Latins, en 1204, la Grèce, conquise par les croisés ,

fut partagée en plusieurs fiefs relevant du royaume de Thessalonique,

fondé par Boniface, marquis de Montferrat, et de l'empire latin de Constantinople ,

fut partagée en plusieurs fiefs relevant du royaume de Thessalonique,

fondé par Boniface, marquis de Montferrat, et de l'empire latin de Constantinople .

Les principaux parmi ces fiefs furent : le despotat d'Epire, le duché

d'Athènes .

Les principaux parmi ces fiefs furent : le despotat d'Epire, le duché

d'Athènes et les principautés d'Achaïe

et les principautés d'Achaïe  et de Morée. Les Vénitiens s'emparèrent en même temps de diverses places

du littoral et d'une partie des îles de l'Archipel.

et de Morée. Les Vénitiens s'emparèrent en même temps de diverses places

du littoral et d'une partie des îles de l'Archipel.

L'empire grec ,

rétabli à Constantinople en 1261,

replaça sous son sceptre la majeure partie de la Grèce, de la fin du

XIIIe au milieu du XIVe

siècle. Les Turcs ,

rétabli à Constantinople en 1261,

replaça sous son sceptre la majeure partie de la Grèce, de la fin du

XIIIe au milieu du XIVe

siècle. Les Turcs ,

devenus maîtres de Constantinople en 1453, prirent Athènes

en 1456, et rangèrent sous leur domination, dans le cours du XVe

siècle, la Grèce entière, à l'exception de quelques forteresses

possédées par les Vénitiens, qui furent forcés de les leur abandonner

en 1573. ,

devenus maîtres de Constantinople en 1453, prirent Athènes

en 1456, et rangèrent sous leur domination, dans le cours du XVe

siècle, la Grèce entière, à l'exception de quelques forteresses

possédées par les Vénitiens, qui furent forcés de les leur abandonner

en 1573.

Le royaume de

Grèce.

Une insurrection

des Monténégrins fut, en 1766, le prélude des efforts de la Grèce pour s'affranchir du

joug ottoman

fut, en 1766, le prélude des efforts de la Grèce pour s'affranchir du

joug ottoman .

Un soulèvement des Maïnotes de la Morée, fomenté en 1769 et soutenu

par la Russie .

Un soulèvement des Maïnotes de la Morée, fomenté en 1769 et soutenu

par la Russie ,

n'eut d'autre résultat que l'insertion dans le traité de Kutchuk-Kaïnardji,

en 1774, de quelques vaines stipulations en faveur des Grecs. Les Souliotes,

qui avaient contraint Ali, pacha de Janina, de reconnaître leur indépendance,

succombèrent en 1803 dans une guerre contre ce pacha, après douze ans

de combats héroïques. En 1821 éclata enfin un soulèvement général

dans lequel se signalèrent particulièrement Démétrius Ypsilanti, Capo

d'Istria, Colocotronis, Mauromichalis, Nikitas,Canaris, Miaoulis,

Botzaris,

Colettis, Metaxa et Maurocordato. ,

n'eut d'autre résultat que l'insertion dans le traité de Kutchuk-Kaïnardji,

en 1774, de quelques vaines stipulations en faveur des Grecs. Les Souliotes,

qui avaient contraint Ali, pacha de Janina, de reconnaître leur indépendance,

succombèrent en 1803 dans une guerre contre ce pacha, après douze ans

de combats héroïques. En 1821 éclata enfin un soulèvement général

dans lequel se signalèrent particulièrement Démétrius Ypsilanti, Capo

d'Istria, Colocotronis, Mauromichalis, Nikitas,Canaris, Miaoulis,

Botzaris,

Colettis, Metaxa et Maurocordato.

L'intervention de

la France ,

de l'Angleterre ,

de l'Angleterre et de la Russie

et de la Russie ,

dont les flottes réunies détruisirent la flotte turque à Navarin ,

dont les flottes réunies détruisirent la flotte turque à Navarin ,

en 1827, et l'occupation de la Morée par un corps d'armée français,

en 1828, forcèrent la Turquie d'admettre l'indépendance de la Grèce,

qui fut proclamée en 1830. La couronne du nouveau royaume fut offerte

au prince LĂ©opold de Saxe-Cobourg, devenu ensuite roi de Belgique ,

en 1827, et l'occupation de la Morée par un corps d'armée français,

en 1828, forcèrent la Turquie d'admettre l'indépendance de la Grèce,

qui fut proclamée en 1830. La couronne du nouveau royaume fut offerte

au prince LĂ©opold de Saxe-Cobourg, devenu ensuite roi de Belgique ,

qui la refusa. Elle fut acceptée en 1832 par Othon;

deuxième fils du roi de Bavière ,

qui la refusa. Elle fut acceptée en 1832 par Othon;

deuxième fils du roi de Bavière ,

qui n'atteignit sa majorité qu'en 1835. Un mécontentement général obligea

le roi de remplacer, en 1837, par un ministère national l'administration

toute composée de Bavarois qui avait jusque-là gouverné le pays. Une

révolution militaire, ourdie par le parti russe dans le but secret d'expulser

le roi Othon, éclata dans la nuit du 15 septembre 1843, et eut pour résultat

d'établir en Grèce une constitution modelée sur la Charte française.

Cette constitution fut promulguée en 1814. ,

qui n'atteignit sa majorité qu'en 1835. Un mécontentement général obligea

le roi de remplacer, en 1837, par un ministère national l'administration

toute composée de Bavarois qui avait jusque-là gouverné le pays. Une

révolution militaire, ourdie par le parti russe dans le but secret d'expulser

le roi Othon, éclata dans la nuit du 15 septembre 1843, et eut pour résultat

d'établir en Grèce une constitution modelée sur la Charte française.

Cette constitution fut promulguée en 1814.

Pendant la guerre

entreprise par la France et l'Angleterre

et l'Angleterre pour empĂŞcher la Russie

pour empĂŞcher la Russie d'envahir l'empire ottoman

d'envahir l'empire ottoman (

( La Question d'Orient La Question d'Orient ),

le gouvernement grec favorisa un mouvement insurrectionnel qui manifesta

sa sympathie pour la Russie par la violation du territoire turc. Mais l'occupation

du Pirée par les Anglo-Français, de 1854 à 1857, imposa à la Grèce

une neutralité complète. ),

le gouvernement grec favorisa un mouvement insurrectionnel qui manifesta

sa sympathie pour la Russie par la violation du territoire turc. Mais l'occupation

du Pirée par les Anglo-Français, de 1854 à 1857, imposa à la Grèce

une neutralité complète.

Les idées révolutionnaires

se sont aussi introduites en Grèce à partir du milieu du XIXe

siècle. Une insurrection militaire éclata à Nauplie en 1862, et ne fut pas réprimée sans difficulté par le gouvernement.

Le royaume de Grèce avait été jusqu'en 1862 une monarchie héréditaire

et constitutionnelle, avec un sénat et une chambre des députés. Mais

la conspiration militaire de Nauplie avait révélé le danger de la situation

du roi Othon et la faiblesse de son gouvernement.

Sa chute, ourdie à l'intérieur, a été accélérée par les intrigues

étrangères.

en 1862, et ne fut pas réprimée sans difficulté par le gouvernement.

Le royaume de Grèce avait été jusqu'en 1862 une monarchie héréditaire

et constitutionnelle, avec un sénat et une chambre des députés. Mais

la conspiration militaire de Nauplie avait révélé le danger de la situation

du roi Othon et la faiblesse de son gouvernement.

Sa chute, ourdie à l'intérieur, a été accélérée par les intrigues

étrangères.

C'était une idée

dominante chez les Grecs que le territoire de leur royaume, qui avait été

renfermĂ© par la diplomatie, lorsqu'elle l'a crĂ©Ă©, dans des limites Ă

la vérité trop étroites, n'était que le foyer d'une nationalité qui

devait s'étendre partout où la langue grecque était prépondérante.

Mais il n'Ă©tait pas au pouvoir du roi

Othon

de satisfaire les aspirations des Grecs, et c'est injustement qu'ils lui

imputaient de ne pas vouloir leur agrandissement. Le reproche qu'ils lui

faisaient de ne pas pratiquer complètement le gouvernement représentatif

n'Ă©tait peut-ĂŞtre pas sans quelque fondement; mais ils avaient d'ailleurs

en lui un souverain qui aspirait Ă une bonne administration du pays.

Pendant une absence

du roi et de la reine, une révolution éclata à Athènes

en octobre 1862, et la majeure partie du royaume prit part Ă ce mouvement

insurrectionnel. Un gouvernement provisoire fut institué, et la déchéance

du roi Othon et de sa dynastie fut proclamée

au nom de l'armée et du peuple. Ce fut donc encore une révolte en partie

militaire. Le roi et la reine prirent la route de Venise

sur un bâtiment anglais. Le gouvernement provisoire, présidé par Boulgaris,

devenu par ambition l'instrument des vues de l'Angleterre ,

décréta que la monarchie constitutionnelle serait conservée, que l'élection

d'un nouveau roi serait remise au suffrage universel, et qu'une Assemblée

nationale serait Ă©lue par la mĂŞme voie. Des trois partis existants en

Grèce, le parti français, le parti russe et le parti anglais, ce dernier

avait été jusqu'alors incomparablement le plus faible; mais la politique

anglaise, toujours attentive à accroître son influence en Orient, sut

persuader les Grecs que c'était leur intérêt d'élire pour roi le prince

Alfred, fils cadet de la reine de la Grande-Bretagne ,

décréta que la monarchie constitutionnelle serait conservée, que l'élection

d'un nouveau roi serait remise au suffrage universel, et qu'une Assemblée

nationale serait Ă©lue par la mĂŞme voie. Des trois partis existants en

Grèce, le parti français, le parti russe et le parti anglais, ce dernier

avait été jusqu'alors incomparablement le plus faible; mais la politique

anglaise, toujours attentive à accroître son influence en Orient, sut

persuader les Grecs que c'était leur intérêt d'élire pour roi le prince

Alfred, fils cadet de la reine de la Grande-Bretagne (Victoria), et le gouvernement britannique promit

de laisser les îles Ioniennes libres de se réunir au royaume de Grèce.

Présentée à ce point de vue, la candidature du prince Alfred eut le

succès qui lui avait été préparé. Mais le discours d'ouverture du

parlement anglais déclara, en février 1867, que les engagements diplomatiques

de la Grande-Bretagne ne lui permettaient pas d'acquiescer au voeu de la

nation grecque.

(Victoria), et le gouvernement britannique promit

de laisser les îles Ioniennes libres de se réunir au royaume de Grèce.

Présentée à ce point de vue, la candidature du prince Alfred eut le

succès qui lui avait été préparé. Mais le discours d'ouverture du

parlement anglais déclara, en février 1867, que les engagements diplomatiques

de la Grande-Bretagne ne lui permettaient pas d'acquiescer au voeu de la

nation grecque.

Le prince Ferdinand

de Saxe-Cobourg-Gotha-Kohary, père du roi du Portugal dom Pedro V, et le duc Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha ont successivement

refusé la candidature au trône de Grèce. L'assemblée nationale, qui

s'était constituée après avoir été élue, décida, en 1863, que le

pouvoir resterait entre les mains du gouvernement provisoire. Mais le parti

dit des Montagnards, parce que les montagnards de l'Acarnanie

dom Pedro V, et le duc Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha ont successivement

refusé la candidature au trône de Grèce. L'assemblée nationale, qui

s'était constituée après avoir été élue, décida, en 1863, que le

pouvoir resterait entre les mains du gouvernement provisoire. Mais le parti

dit des Montagnards, parce que les montagnards de l'Acarnanie et de l'Etolie en formaient le principal noyau, fit prévaloir dans l'assemblée

nationale la résolution de former un nouveau gouvernement provisoire,

présidé par Valvis, avocat de Missolonghi, qui avait été ministre des

finances sous le roi Othon. Sous l'influence

de la diplomatie européenne, l'assemblée nationale proclama roi des Grecs,

le 30 mars 1863, sous le nom de Georges Ier,

le second fils du prince Christian de Danemark

et de l'Etolie en formaient le principal noyau, fit prévaloir dans l'assemblée

nationale la résolution de former un nouveau gouvernement provisoire,

présidé par Valvis, avocat de Missolonghi, qui avait été ministre des

finances sous le roi Othon. Sous l'influence

de la diplomatie européenne, l'assemblée nationale proclama roi des Grecs,

le 30 mars 1863, sous le nom de Georges Ier,

le second fils du prince Christian de Danemark ,

de la maison de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, Ă la double

condition de prĂŞter serment Ă la constitution et d'Ă©lever, son successeur

dans la profession de la religion grecque orthodoxe. ,

de la maison de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, Ă la double

condition de prĂŞter serment Ă la constitution et d'Ă©lever, son successeur

dans la profession de la religion grecque orthodoxe.

-

Georges

Ier, roi de Grèce.

Sous les règnes

de Georges Ier (1863-1913), et de son fils

Constantin (1913), la Grèce réalisa la plus grande partie de son programme

d'expansion nationale : annexion de la Thessalie (1881); érection de la Crète

(1881); érection de la Crète en principauté sous le gouvernement du prince Georges de Grèce, deuxième

fils du roi (1898); acquisition, Ă la faveur des guerres balkaniques,

de Salonique, de la vallée inférieure du Vardar, du littoral de la mer

Égée, jusqu'à Kavala inclus, et de la majeure partie des îles de la

mer Égée. Par contre, la constitution et la délimitation, par les puissances,

de la principauté d'Albanie

en principauté sous le gouvernement du prince Georges de Grèce, deuxième

fils du roi (1898); acquisition, Ă la faveur des guerres balkaniques,

de Salonique, de la vallée inférieure du Vardar, du littoral de la mer

Égée, jusqu'à Kavala inclus, et de la majeure partie des îles de la

mer Égée. Par contre, la constitution et la délimitation, par les puissances,

de la principauté d'Albanie lui enleva la plus grande partie de l'Épire, que ses troupes ont dû évacuer

en mars 1914, et ses ambitions se heurtèrent à celles de l'Italie

lui enleva la plus grande partie de l'Épire, que ses troupes ont dû évacuer

en mars 1914, et ses ambitions se heurtèrent à celles de l'Italie .

La vie politique paraissait ardente; en réalité, il y avait moins des

partis que des coteries de chefs politiques, s'appuyant sur une clientèle

régionale : Tricoupis, Delyannis, Zaïmis, Theotokis, etc. Les succès

des armées helléniques, en 1913, donnèrent au roi Constantin un prestige

considérable et une assez grande autorité sur l'armée. .

La vie politique paraissait ardente; en réalité, il y avait moins des

partis que des coteries de chefs politiques, s'appuyant sur une clientèle

régionale : Tricoupis, Delyannis, Zaïmis, Theotokis, etc. Les succès

des armées helléniques, en 1913, donnèrent au roi Constantin un prestige

considérable et une assez grande autorité sur l'armée.

La révolution libérale

qui avait eu lieu en 1909 et avait conduit, en 1911, Ă la promulgation

d'une nouvelle constitution garantissant les libertés publiques, avait

porté à la tête du gouvernement Eleuthérios Venizélos, qui parvint,

au moment du déclenchement de la Grande Guerre, à conserver à la Grèce

sa neutralité. Cependant, Constantin, marié en 1889 à la princesse Sophie,

soeur de l'empereur Guillaume II, et partisan de l'accord avec l'Allemagne ,

eut, dès 1914, une politique visiblement hostile à celle des alliés.

En 1915, il remplaça Venizélos par Gounaris, pro-allemand, mais ne parvint

pas à l'imposer. En 1917, Vénizélos revint aux affaires et força le

roi à quitter le pays, laissant le trône à son fils Alexandre. La Grèce

put se ranger alors du côté des Alliés. Bien que tardif, ce ralliement

permit au pays de bénéficier, à la suite des Traités de Sèvre et de

Lausanne ,

eut, dès 1914, une politique visiblement hostile à celle des alliés.

En 1915, il remplaça Venizélos par Gounaris, pro-allemand, mais ne parvint

pas à l'imposer. En 1917, Vénizélos revint aux affaires et força le

roi à quitter le pays, laissant le trône à son fils Alexandre. La Grèce

put se ranger alors du côté des Alliés. Bien que tardif, ce ralliement

permit au pays de bénéficier, à la suite des Traités de Sèvre et de

Lausanne ,

du nouveau dessin des frontières européennes décidé par les vainqueurs

Ă la fin de la Guerre. ,

du nouveau dessin des frontières européennes décidé par les vainqueurs

Ă la fin de la Guerre.

L'entre deux guerres.

Par le traité de

Sèvres (août 1920), la Grèce obtint de la Turquie plusieurs îles :

Imbros ,

Tenedos, Lemnos, Samothrace ,

Tenedos, Lemnos, Samothrace ,

Mytilène ,

Mytilène ,

Chio ,

Chio ,

Samos ,

Samos ,

Nikaria; la rive européenne des Dardanelles ,

Nikaria; la rive européenne des Dardanelles devenait grecque et, de la mer Noire à la Strouma, le territoire hellénique

englobait Andrinople

devenait grecque et, de la mer Noire à la Strouma, le territoire hellénique

englobait Andrinople et la vallée inférieure de la Maritza. A Lausanne (juillet 1923), la

Thrace orientale fut rétrocédée à la Turquie, ainsi que les îles

d'Imbros et de Tenedos, qui furent cependant dotées d'une organisation

administrative spéciale, composée d'éléments locaux et « donnant toute

garantie à la population indigène non musulmane-». On confirma

l'attribution à la Grèce des îles de Samothrace, Lemnos, Mytilène,

Chio, Samos, et Nikari, mais les quatre dernières, voisines de la côte

asiatique, durent être démilitarisées. L'Assemblée nationale de Chypre

et la vallée inférieure de la Maritza. A Lausanne (juillet 1923), la

Thrace orientale fut rétrocédée à la Turquie, ainsi que les îles

d'Imbros et de Tenedos, qui furent cependant dotées d'une organisation

administrative spéciale, composée d'éléments locaux et « donnant toute

garantie à la population indigène non musulmane-». On confirma

l'attribution à la Grèce des îles de Samothrace, Lemnos, Mytilène,

Chio, Samos, et Nikari, mais les quatre dernières, voisines de la côte

asiatique, durent être démilitarisées. L'Assemblée nationale de Chypre  ,

demanda vainement Ă l'Angleterre ,

demanda vainement à l'Angleterre (qui avait annéxé l'île au début du conflit) d'autoriser le rattachement

de l'île à la Grèce. Le

Dodécanèse

resta Ă l'Italie

(qui avait annéxé l'île au début du conflit) d'autoriser le rattachement

de l'île à la Grèce. Le

Dodécanèse

resta Ă l'Italie . .

En 1922, le roi Georges

II avait succédé à Alexandre. Il dut cependant quitter le pays l'année

suivante, et, le 25 mars 1924, la république fut proclamée en Grèce.

Une nouvelle constitution fut adoptée en 1927. Mais en mars 1933, un coup

d'État mené par le général Plastiras la renversa. En novembre 1935,

la monarchie fut restaurée. Georges II nomma en août 1936 comme premier

ministre Ioannis Metaxas, un général, qui abolit aussitôt la constitution

et instaura une dictature. Bien que ce régime soit de caractère fasciste,

la Grèce se rangea en 1940 aux côtés de l'Angleterre .

En octobre, les troupes italiennes .

En octobre, les troupes italiennes qui venaient de s'emparer de l'Albanie

qui venaient de s'emparer de l'Albanie ,

lancèrent une attaque contre la Grèce, qui fut repoussée. Le pays ne

put cependant pas refouler l'invasion de l'armée allemande, le 6 avril

1941. Le roi s'enfuit en Égypte ,

lancèrent une attaque contre la Grèce, qui fut repoussée. Le pays ne

put cependant pas refouler l'invasion de l'armée allemande, le 6 avril

1941. Le roi s'enfuit en Égypte ,

tandis que sur le territoire grec les communistes et leurs alliés de gauche

(mouvements de libération EAM, ELAS) et les royalistes (EKKA, EDES) commençaient,

chacun de leur côté, à organiser une résistance à l'occupation. Athènes

et le Pirée furent libérés en octobre 1944 grâce à leur action, puis

tout le reste du pays, cette fois avec l'aide des Britanniques, qui installèrent

Georgios Papandreou au poste de premier ministre. Une nomination qui attisa

la protestation des communistes et déclencha une guerre civile, et conduisit

Churchill a réunir les différents protagonistes de la crise en février

1945 pour signer, Ă Varkiza, des accords qui ne permirent qu'un apaisement

temporaire (l'insurrection communiste allait durer près de cinq ans).

En septembre 1945, le roi revint en Grèce après un plébiscite. En 1946,

les élections donnèrent la majorité au parti royaliste et la monarchie

fut restaurée. ,

tandis que sur le territoire grec les communistes et leurs alliés de gauche

(mouvements de libération EAM, ELAS) et les royalistes (EKKA, EDES) commençaient,

chacun de leur côté, à organiser une résistance à l'occupation. Athènes

et le Pirée furent libérés en octobre 1944 grâce à leur action, puis

tout le reste du pays, cette fois avec l'aide des Britanniques, qui installèrent

Georgios Papandreou au poste de premier ministre. Une nomination qui attisa

la protestation des communistes et déclencha une guerre civile, et conduisit

Churchill a réunir les différents protagonistes de la crise en février

1945 pour signer, Ă Varkiza, des accords qui ne permirent qu'un apaisement

temporaire (l'insurrection communiste allait durer près de cinq ans).

En septembre 1945, le roi revint en Grèce après un plébiscite. En 1946,

les élections donnèrent la majorité au parti royaliste et la monarchie

fut restaurée.

La Grèce depuis

1945.

Le tutorat britannique sur le pays céda en 1947 la place à celui des États-Unis

sur le pays céda en 1947 la place à celui des États-Unis (plan Marshall); la même année le traité

de Paris donna à la Grèce le Dodécanèse. En 1951, la Grèce adhéra

Ă l'Otan; Ă cette Ă©poque le pays, qui semblait s'installer dans une

certaine prospérité économique, commença aussi à consolider apparemment

sa démocratie dans le cadre d'une monarchie parlementaire. La tension

entre le nouveau roi, Constantin II, qui avait accédé au trône en 1964,

et le libéral Giorgios Papandreou relança une période de remous qui

se termina le 21 avril 1967, avec un coup d'État militaire organisé par

un groupe de colonels, qui nommèrent l'un d'eux Giorgios Papadopoulos,

à la tête du gouvernement. Les royalistes tentèrent un coup de force

en octobre, le 13 décembre, mais leur échec conduisit le roi à s'exiler.

Le régime des colonels fut hautement répressif et brutal. En 1973, il

abolit la monarchie et Papadopoulos s'érigea en nouveau président de

la république, avant d'être presque aussitôt renversé par le général

Demetrios Ioannidis, chef de la police militaire. Celui-ci assouplit quelque

peu la dictature et dut renoncer complètement au pouvoir en 1974. On rappela

d'exil Constantin Caramanlis, qui avait été premier ministre avant le

coup d'État militaire, mais le retour de la monarchie fut rejeté par

un référendum.

(plan Marshall); la même année le traité

de Paris donna à la Grèce le Dodécanèse. En 1951, la Grèce adhéra

Ă l'Otan; Ă cette Ă©poque le pays, qui semblait s'installer dans une

certaine prospérité économique, commença aussi à consolider apparemment

sa démocratie dans le cadre d'une monarchie parlementaire. La tension

entre le nouveau roi, Constantin II, qui avait accédé au trône en 1964,

et le libéral Giorgios Papandreou relança une période de remous qui

se termina le 21 avril 1967, avec un coup d'État militaire organisé par

un groupe de colonels, qui nommèrent l'un d'eux Giorgios Papadopoulos,

à la tête du gouvernement. Les royalistes tentèrent un coup de force

en octobre, le 13 décembre, mais leur échec conduisit le roi à s'exiler.

Le régime des colonels fut hautement répressif et brutal. En 1973, il

abolit la monarchie et Papadopoulos s'érigea en nouveau président de

la république, avant d'être presque aussitôt renversé par le général

Demetrios Ioannidis, chef de la police militaire. Celui-ci assouplit quelque

peu la dictature et dut renoncer complètement au pouvoir en 1974. On rappela

d'exil Constantin Caramanlis, qui avait été premier ministre avant le

coup d'État militaire, mais le retour de la monarchie fut rejeté par

un référendum.

-

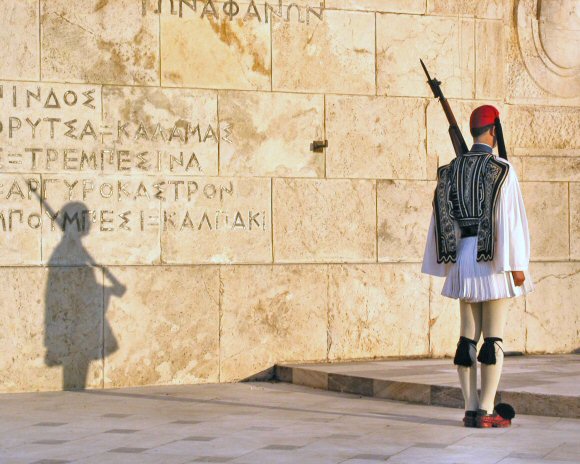

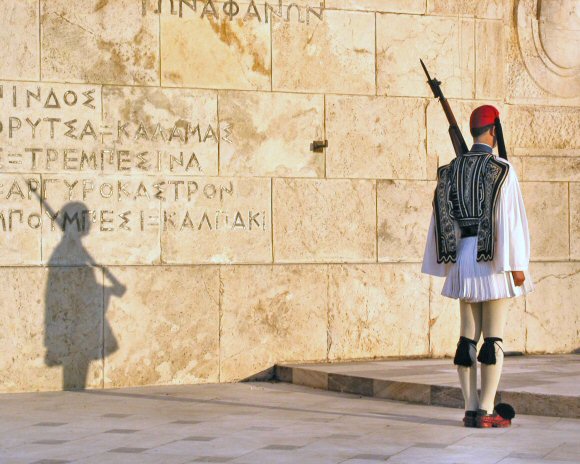

Un

Evzone

(membre de la garde présidentielle),

Ă la tombe du soldat inconnu,

place

Syntagma, à Athènes. Source : The World Factbook.

En 1975, une nouvelle

constitution fit de la Grèce une république parlementaire, mais dotant

le président de pouvoirs étendus. Caramanlis en fut élu président en

1980. L'année suivante, le pays entra dans la CEE (Communauté économique

européenne), tandis que le fils de Giorgios Papandreou, Andreas Papandreou

(1919-1996), le chef du parti socialiste (Pasok), était porté par des

élections législatives à la tête du gouvernement. En 1986, les pouvoirs

présidentiels furent réduits au profit du parlement. La victoire, en

1990 de parti de centre-droit de la Nouvelle démocratie, dirigé par Constantin

Mitsotakis a inauguré une période d'alternances politiques. Le Pasok

a de nouveau gagné les élections en 1993, et la Nouvelle démocratie

en 2004. Pendant toute cette période, la Grèce a confirmé son ancrage

au sein de l'Europe : janvier 2002, adoption de l'euro (après une falsification

du déficit budgétaire qui sera révélé deux ans plus tard); avril 2005,

ratification du traité de constitution européenne. A la fin des années

1990 et au début des années 2000, la Grèce a aussi entrepris de normaliser

ses relations avec ses voisins, notamment avec la Turquie, objet de vieux

et récurrents antagonismes, et avec la Macédoine, devenue indépendante

de la Yougoslavie en 1991, et que la Grèce soupçonnait de vouloir revendiquer

sa propre province de Macédoine.

La Grèce est devenue

le douzième membre de l'Union économique et monétaire européenne (Zone

euro) en 2001. La crise financière mondiale de 2007-2008 a mis en lumière

d'importantes faiblesses structurelles de l'Ă©conomie et a conduit

la Grèce dans une crise de la dette souveraine. Le déficit s'est révélé

beaucoup plus élevé que ce qui avait été signalé précédemment. Il

s'en est suivi une perte de confiance des investisseurs et la baisse de

la note de crédit de la Grèce par les agences de notation, début 2010,

a entraîné une hausse des coûts d'emprunt​. Pour éviter un défaut

de paiement, la Grèce a reçu trois plans de sauvetage majeurs de la part

de l'Union européenne (UE). Cette dernière

et le Fonds monétaire international (FMI) ont fournit une aide de plus

de 260 milliards d'euros entre 2010 et 2015. En échange, la Grèce a

mis en oeuvre des mesures d'austérité rigoureuses, notamment des hausses

d'impôts, des réductions de retraites et des réductions de salaires

dans le secteur public. Ces mesures ont conduit Ă d'importants troubles

publics, protestations et grèves.

Les partis traditionnels

comme le PASOK et la Nouvelle DĂ©mocratie ont vu leur

le soutien

s'éroder, tandis que de nouvelles forces politiques ont émergé. Le

parti de gauche Syriza, dirigé par Alexis Tsipras est arrivé au pouvoir

en janvier 2015 avec un programme anti-austérité. Cependant, face l'immense

pression des créanciers internationaux, Syriza a fini par accepter davantage

des mesures d'austérité pour garantir un troisième plan de sauvetage​​.

La crise a également eu de graves conséquences sociales, notamment des

taux de chômage élevés, en particulier parmi les jeunes, pauvreté accrue

et émigration des diplômés à la recherche d'opportunités à l'étranger.

La Grèce a officiellement

quitté son programme de sauvetage en août 2018, marquant la fin de la

phase aiguë de la crise de la dette. Depuis lors, le pays a progressivement

progressé sur le plan économique. On a assisté à une amélioration

de la croissance du PIB et une réduction du chômage. Cependant, le rapport

dette/PIB reste élevé et les défis économiques persistent​​.

Le parti conservateur

Nouvelle Démocratie, dirigé par Kyriakos Mitsotakis, a remporté les

élections générales en 2019. Il a promis de stimuler la croissance économique

grâce à des réductions d'impôts, à des incitations à l'investissement

et à des réformes structurelles. Le gouvernement a dû également gérer

la pandémie de covid-19, qui a posé de nouveaux

problèmes économiques et de santé publique à partir de 2020. endant

cette période, la Grèce a été confrontée, par ailleurs à des tensions

régionales, notamment avec la Turquie,

sur des questions telles que les frontières maritimes et la migration. |

|