| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| Le

monde des abeilles

caractères, répartition, vie sociale |

|

|

|

|

| Caractères

généraux des Abeilles

La famille des Apidés à laquelle appartient le genre Apis présente les caractères suivants : Mâles, femelles et ouvrières (neutres ou femelles avortées) ailés pendant toute la vie à l'état parfait; femelles et ouvrières munies d'un aiguillon développé (Apites, Bombites), ou rudimentaire (Méliponites); ailes étendues sur le corps pendant le repos, les supérieures non pliées suivant le grand axe de leur ellipse; antennes coudées, vibratiles, filiformes, de douze articles chez les femelles et les ouvrières, de douze ou treize chez les mâles, le second article presque globuleux, plus court que le troisième, qui est un peu conique; lèvres et mâchoires longues, constituant une sorte de trompe; lèvre inférieure plus on moins linéaire, avec l'extrémité soyeuse; jambes postérieures inermes ou épineuses à l'extrémité, offrant, chez les ouvrières, un élargissement et une cavité en cuiller pour la récolte du pollen; premier article des tarses postérieurs des ouvrières très grand, comprimé, en forme de palette carrée ou de triangle renversé, parfois dilaté à l'angle extérieur de sa base en forme d'oreillette; abdomen composé de sept segments chez les mâles, de six seulement chez les femelles et les ouvrières.- Tel qu'il est généralement constitué, le genre Apis forme à lui seul le groupe des Apites (Apinés) et ne comprend que les Abeilles proprement dites ou Mouches à miel, comme on les appelle parfois. Ses caractères principaux peuvent se résumer ainsi qu'il suit : Corps couvert de poils assez clairsemés, plus nombreux et plus denses sur le thorax; tête munie de trois ocelles (stemmates ou yeux lisses) disposés en triangle; antennes de douze articles; palpes maxillaires rudimentaires, uni-articulés palpes labiaux de quatre articles, dont les deux premiers sont longs et aplatis, les deux autres petits et poilus; languette subcylindrique, plus courte que le corps; ailes supérieures à nervures fortes, offrant une cellule radiale étroite et fort longue trois cellules cubitales complètes, une quatrième cellule cubitale incomplète, et trois cellules discoïdales complètes; jambes postérieures dépourvues d'épines à leur extrémité; tarses à crochets bifides. |

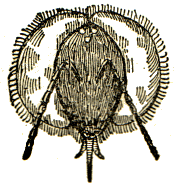

1. - Tête d'abeille mâle |

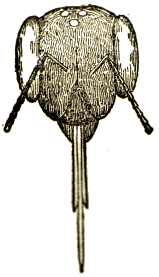

2. - Tête d'ouvrière |

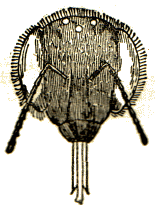

3. - Tête d'abeille féconde |

| Les

Abeilles à travers le monde

Ainsi délimité, le genre

Apis ne renferme qu'une poignée d'espèces, toutes originaires

des régions tempérées ou chaudes de l'ancien continent.

La plus importante est l'A. mellifica L. ou Abeille domestique, qui a été

appelée successivement A. cerifera, par Scopoli, A. domestica, par

Ray On la croit originaire de la Grèce

ou de l'Anatolie, d'où elle aurait été

introduite successivement dans toute l'Europe. De nos jours, l'Abeille

domestique se trouve répandue par la culture dans la plupart des

régions du globe. Elle existe dans tout le Nord de l'Afrique

et est très commune en Algérie,

notamment en Kabylie On en connaît plusieurs variétés.

La plus importante (l'Apis ligustica de Spinola) est répandue dans

l'Europe méridionale, surtout en Toscane, en Sicile, en Crète

et en Grèce; c'est elle que Virgile Parmi les espèces exotiques, la

première à mentionner est l'Apis fiasciatae Latr., qui vit

en Égypte La société des Abeilles Les Abeilles vivent en sociétés nombreuses, soit à l'état sauvage dans les crevasses du sol ou dans les creux d'arbres ou de rochers, soit (et c'est surtout le cas pour les Apis mellifica et Apis ligustica) à l'état de demi-domesticité dans des abris de formes très diverses préparés par les soins de l'humain et que l'on nomme ruches. Chaque société ou essaim se compose de mâles, de femelles fécondes et de femelles infécondes (neutres ou mulets), plus connues sous la dénomination d'ouvrières. Ces trois sortes d'individus diffèrent autant par leurs caractères extérieurs que par les fonctions qu'ils sont appelés à remplir dans la communauté. Dans l'Abeille domestique (Apis mellifica L.), espèce à laquelle s'appliquent presque exclusivement les détails qui vont suivre, les mâles nommés faux-bourdons (fuci), à cause du bruit particulier qu'ils font en volant, sont plus gros, plus velus que les ouvrières. Leur rôle est uniquement de féconder les femelles. On les reconnaît aisément à leur grosse tête circulaire, dont les yeux très développés sont contigus en arrière; les ocelles sont situés sur le front et non sur le vertex. Les antennes et les pattes sont entièrement noires. L'abdomen est très obtus à l'extrémité, recourbé en dessous et dépourvu d'aiguillon; les deux pattes postérieures ont le premier article de leurs tarses plus court que chez les ouvrières, convexe extérieurement et velu, sans dent saillante au côté supérieur (fig. 6, ci-dessous). Les femelles fécondes, dont il n'existe normalement qu'un seul individu dans chaque ruche, ont la tête triangulaire, les yeux latéraux, les mandibules bi-dentées au sommet, les antennes d'un brun roussâtre en dessous, et les ailes plus courtes que l'abdomen. Leur seule fonction est de pondre, c.-à-d. de pourvoir à la multiplication de la colonie, et à la perpétuation de l'espèce. Elles sont armées d'un aiguillon plus grand que celui des ouvrières et courbé. Leurs pattes postérieures n'ont ni brosse, ni corbeille (fig. 7, ci-dessous). |

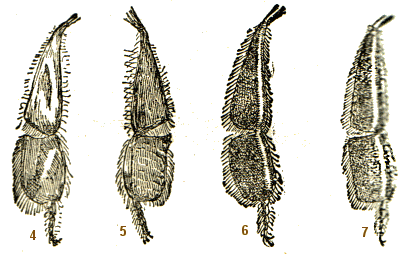

4,

5, 6, 7. - Pattes d'abeilles.

| Les ouvrières

(operariiae, spadones) exécutent tous les travaux nécessaires

à l'existence et à la prospérité de la colonie.

Elles possèdent les caractères généraux des

femelles fécondes. Ce qui les distingue surtout, c'est leur taille

moindre, leur languette plus longue, et la structure particulière

de leurs pattes postérieures (fig. 4 et 5, ci-dessus). Dans ces

dernières, en effet, le tibia a la forme d'une palette triangulaire

et offre en dehors, vers l'extrémité, une dépression

bordée de poils qu'on appelle la corbeille. De plus, le premier

article des tarses, très long et très large, forme une lame

quadrangulaire, tisse en dehors, mais couverte, à sa face interne,

de poils fins, serrés, disposés en rangées transversales

régulières, de manière à constituer une sorte

de brosse; son bord supérieur est très élargi en dehors

du point où il s'articule au tibia et forme, avec le bord inférieur

également élargi du tibia, une sorte de pince dont l'Abeille

se sert pour recueillir les plaques de cire excrétées

par les anneaux de l'abdomen. Ce dernier est moins conique, moins allongé

que celui des femelles fécondes, et la membrane qui unit les arcs

chitineux sternaux les uns aux autres présente,

entre ces différents arcs et de chaque côté de la ligne

médiane, deux surfaces, désignées sous le nom d'aires

cirières, sur lesquelles la cire, sécrétée

par des cellules glandulaires spéciales

de la paroi abdominale, se coagule en petites plaques écailleuses.

Le premier et le dernier segment de l'abdomen sont dépourvus de

ces aires cirières, qui font complètement défaut chez

les mâles et les femelles fécondes.

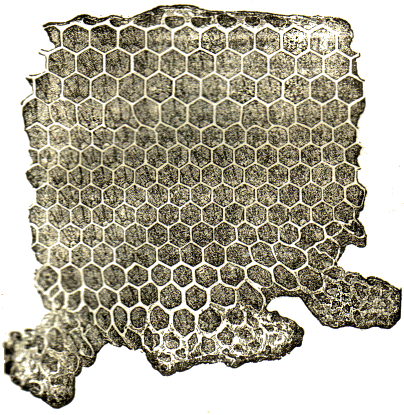

Aussitôt qu'un essaim a pris possession d'une cavité quelconque, d'une ruche, par exemple, le premier soin des ouvrières est d'en boucher exactement tous les interstices afin d'empêcher l'accès de la lumière et de l'air froid; elles ne laissent qu'une seule ouverture étroite qui sert à la fois d'entrée, et de sortie. Elles emploient pour ce travail la propolis, sorte de mastic brun ou d'un gris jaunâtre obtenu en malaxant, au moyen de leurs mandibules, les substances visqueuses qu'elles vont recueillir notamment sur les bourgeons des peupliers, des ormes, des bouleaux, des saules ou des Conifères. Une fois leur habitation hermétiquement close, les ouvrières se réunissent en groupe dans le but de construire les rayons ou gâteaux de cire, destinés à servir de nid pour le couvain (réunion des larves, puis des nymphes), et de magasins pour les provisions de la communauté. Ces gâteaux, en général fixés à la voûte de la ruche, sont presque toujours rangés parallèlement; ils présentent entre eux des intervalles libres d'environ un centimètre, destinés à la libre circulation des abeilles. Chaque gâteau est composé d'un grand nombre de cellules, ou alvéoles, hexagonales, adossées les unes aux autres et se rejoignant par leur fond au milieu du gâteau. Toutefois, les cellules des deux faces du gâteau ne sont pas exactement opposées l'une à l'autre, car chacune d'elles se termine par un fond pyramidal, résultant de la réunion de trois losanges égaux, de telle sorte que le fond d'une cellule se trouve correspondre au fond de trois cellules de la face opposée; cette disposition est, sans contredit, la meilleure pour ménager le temps, la cire employée et la place disponible. Aussi, peut-on dire avec Lalanne (Note sur l'Architecture des Abeilles, dans les Ann. Sc. natur., Zoologie, 2e série, t. XIII) que Les Abeilles ont résolu, dans la construction de leurs alvéoles, un problème de minimum et que les parois de leurs merveilleux édifices sont disposées de la manière la plus économique, en épargnant le plus possible la matière et le travail pour un volume déterminé d'alvéoles.Les cellules hexagonales sont de deux grandeurs : les plus petites, destinées au couvain d'ouvrières, forment la plupart des gâteaux et occupent presque exclusivement le centre de la ruche; les plus grandes, au contraire, doivent contenir le couvain de mâles. Ces deux sortes d'alvéoles servent également à emmagasiner des provisions de miel et de pollen. Le même gâteau peut être formé à la fois de grandes et de petites cellules, soit sur les faces opposées, soit sur la même face; dans ce dernier cas, les ouvrières savent raccorder les premières avec les secondes au moyen d'une ou deux cellules de grandeur moyenne. Elles construisent, en outre, quelques alvéoles ovoïdes très grandes, sortes de godets dont les épaisses parois contiennent en poids, plus de cent fois autant de cire qu'il en faut pour un alvéole d'ouvrière. Ces énormes cellules, appelées cellules royales ordinaires ou naturelles, sont destinées aux larves qui doivent donner les abeilles fécondes, si improprement désignées sous le nom de reines; elles sont le plus ordinairement placées sur le bord des gâteaux, et presque toujours détruites en grande partie après la sortie des mères-abeilles. Enfin, il existe parfois, dans l'intérieur des gâteaux, d'autres alvéoles, de forme analogue, mais de dimensions moindres, appelées cellules royales artificielles, qui ont été formées après coup, par destruction de plusieurs cellules d'ouvrières, quand les Abeilles ont eu besoin de faire éclore de nouvelles femelles fécondes par suite de la perte de leur reine unique ; ces nouvelles mères-abeilles sont désignées par les apiculteurs sous le nom de mères de sauveté. (Ed. Lefèvre). |

| . |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|