|

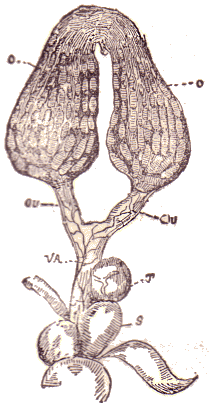

Chez les ouvrières,

la spermathèque, de même que les ovaires, reste à l'état

rudimentaire. Quelques-unes cependant possèdent parfois des ovaires

suffisamment développés pour qu'il s'y forme des oeufs. Dans

ce cas, les oeufs sont pondus sans fécondation préalable

et ne donnent exclusivement naissance qu'à des mâles. Ce phénomène,

désigné sous le nom de Parthénogénèse,

peut se produire également chez les mères vierges, ainsi

qu'il résulte des observations faites, en 1845, par Dzierzon, curé

de Carlsmark, en Silésie . .

La

reproduction des Abeilles

Dans le genre Apis, la femelle féconde

ne s'accouple jamais qu'une seule fois, et cette copulation unique suffit

pour féconder les oeufs qu'elle pond pendant les trois ou quatre

années que dure ordinairement son existence; ceci s'explique par

la quantité énorme de spermatozoïdes

(25 000 000, d'après Leuckart) que renferme la spermathèque.

L'accouplement a lieu dans les airs à une très grande hauteur.

Avant qu'il

fût exactement connu, ce mode de fécondation avait donné

lieu à diverses hypothèses. Suivant Swammerdam ,

l'odeur forte que les mâles répandent à certaines époques

devait être considérée comme un aura seminalis

qui, en pénétrant subtilement dans le corps de la femelle,

opérait la fécondation. Réaumur ,

l'odeur forte que les mâles répandent à certaines époques

devait être considérée comme un aura seminalis

qui, en pénétrant subtilement dans le corps de la femelle,

opérait la fécondation. Réaumur supposait bien qu'il y avait accouplement, mais il ne put réussir

à en acquérir la preuve. Huber père éprouva

le même insuccès. De Braw affirmait, de son côté,

que les oeufs étaient fécondés par les mâles

à la . façon de ceux des Batraciens

et de certains Poissons (Saumon,

Brochet, etc.). Enfin, Moufet, le premier, émit l'opinion que la

mère-abeille devait être fécondée en dehors

de la ruche, et cette opinion fut confirmée par Jonska, en 1770,.

par François Huber, en 1791, et ultérieurement, par plusieurs

observateurs américains (

supposait bien qu'il y avait accouplement, mais il ne put réussir

à en acquérir la preuve. Huber père éprouva

le même insuccès. De Braw affirmait, de son côté,

que les oeufs étaient fécondés par les mâles

à la . façon de ceux des Batraciens

et de certains Poissons (Saumon,

Brochet, etc.). Enfin, Moufet, le premier, émit l'opinion que la

mère-abeille devait être fécondée en dehors

de la ruche, et cette opinion fut confirmée par Jonska, en 1770,.

par François Huber, en 1791, et ultérieurement, par plusieurs

observateurs américains ( Langstroth, Copulation de l'Abeille-mère, dans le journ.

l'Apiculteur,

6e année, p. 79), notamment par Carey, qui put constater directement

les diverses circonstances dans lesquelles s'opère l'acte de la

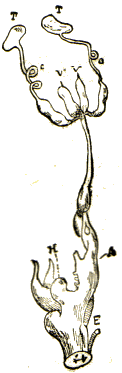

copulation. Cet acte accompli, la mère-abeille rentre à la

ruche, le plus souvent en portant, suspendu à son orifice génital,

un petit fil blanc qui n'est autre chose que l'extrémité

postérieure du pénis du mâle.

Langstroth, Copulation de l'Abeille-mère, dans le journ.

l'Apiculteur,

6e année, p. 79), notamment par Carey, qui put constater directement

les diverses circonstances dans lesquelles s'opère l'acte de la

copulation. Cet acte accompli, la mère-abeille rentre à la

ruche, le plus souvent en portant, suspendu à son orifice génital,

un petit fil blanc qui n'est autre chose que l'extrémité

postérieure du pénis du mâle.

Environ deux ou trois jours après avoir

été fécondée, la mère-abeille commence

à pondre. Préalablement, elle examine avec soin toutes les

cellules en y enfonçant sa tête et

en les visitant en tous sens. Cette précaution prise, elle introduit

l'extrémité de son

abdomen dans la cellule et y laisse tomber

un

oeuf qui se fixe dans le fond par la matière

visqueuse dont il est enveloppé. Cet oeuf, d'un blanc de perle un

peu bleuâtre, est presque toujours un oeuf de sexe approprié

à la grandeur de la cellule dans laquelle il est déposé;

car la mère-abeille peut, à volonté, par l'action

des fibres musculaires de la spermathèque, laisser sortir le sperme

sur l'oeuf ou, au contraire, le retenir. Dans le premier cas, elle pond

des oeufs de femelles (mères ou ouvrières); dans le second

cas, des oeufs de mâles. Une fois commencée, la ponte se continue

presque sans interruption pendant toute la belle saison; elle cesse vers

le milieu d'octobre, dès que les premiers froids se font sentir,

pour recommencer au printemps suivant. Elle s'effectue avec une grande

célérité, bien qu'un certain ordre y préside.

Les oeufs d'ouvrières sont pondus les premiers; d'ordinaire, la

mère n'en pond pas d'autres pendant les dix premiers mois de son

existence; viennent ensuite les oeufs de mâles dont le nombre s'élève

de 1500 à 3000; le tour des oeufs d'ouvrières revient de

nouveau, et dix jours après cette ponte, qui comprend également

un certain nombre d'oeufs de mâles, commence la ponte dans les cellules

royales, mais à des intervalles de un à deux jours, afin

que les jeunes mères ne puissent pas éclore toutes en même

temps. Quand parfois, trop pressée de pondre, la mère-abeille

laisse tomber plus d'un oeuf dans une même cellule, des ouvrières

qui la suivent, et semblent la surveiller, retirent aussitôt les

autres et les détruisent.

De l'oeuf sort,

au bout de trois jours (cela aussi bien pour les mâles que pour les

ouvrières et les femelles fécondes), une larve

ovalaire, molle, blanchâtre et apode,

qui se tient roulée au fond de la cellule. Des ouvrières

appelées nourrices, par opposition à celles nommées

cirières, parce qu'elles ont pour occupation spéciale de

construire les gâteaux, se chargent de veiller à ses besoins;

elles la visitent à différentes heures de la journée

et dégorgent dans la cellule où elle repose la bouillie destinée

à son alimentation. Cette bouillie se compose d'un mélange

de miel, d'eau et de pollen

qui a déjà subi, dans le jabot

des nourrices, un commencement de

digestion;

elle est assimilée si complètement que la larve ne fait pas

d'excréments dans sa cellule. Les larves de mâles et d'ouvrières

n'en reçoivent pas d'autre; elle leur est distribuée par

égale portion et en quantité strictement nécessaire.

Il n'en est pas de même à l'égard des larves destinées

à devenir des femelles fécondes; une bouillie toute spéciale,

qui exerce une influence remarquable sur le développement des ovaires

et des organes génitaux, leur est distribuée à profusion.

Cette bouillie; appelée pâtée royale ou prolifique,

ressemble à une épaisse gelée; elle contient un peu

de cire et de sucre et au moins les neuf dixièmes d'albumine

et de fibrine azotées. C'est à

cette nourriture particulière que les femelles doivent d'atteindre

leur développement parfait; c'est également ce qui explique

comment les ouvrières, qui ont perdu leur mère féconde,

peuvent la remplacer à volonté, lorsqu'elles ne voient pas

de mère nouvelle prête à éclore; elles choisissent

alors une larve d'ouvrière, agrandissent, en démolissant

les cellules environnantes, la cellule dans laquelle elle est enfermée,

et lui préparent de la pâtée royale; cette nourriture

en fait une mère féconde appelée mère de sauveté.

Telle est encore son influence que, s'il vient à en tomber quelques

parcelles sur les oeufs d'ouvrières placés autour des cellules

royales, les larves qui s'en nourrissent deviennent aptes à propager

leur espèce, mais elles ne pondent jamais que des oeufs de faux-bourdons;

on les désigné alors sous le nom de mères bourdonneuses.

Quand les larves,

après avoir subi plusieurs mues, ont acquis

leur entier développement ( La

métamorphose des insectes), les ouvrières cessent de

leur apporter de la nourriture et ferment les cellules au moyen d'un petit

couvercle en cire, de forme bombée pour les

larves d'ouvrières et de faux-bourdons, en forme de cloche guillochée

pour celles des femelles fécondes. Chaque larve s'enveloppe alors

d'un cocon soyeux, dans lequel elle se transforme peu à peu en nymphe,

puis en insecte parfait. La durée de

ces transformations varie suivant les différents sexes. Les ouvrières

restent sept ou huit jours à l'état de nymphe; le vingtième

jour à partir du moment où l'oeuf a été pondu,

elles déchirent leur enveloppe soyeuse, rongent, avec leurs mandibules,

le couvercle de leur cellule, et sortent pourvues d'ailes.

Dans cet état, elles sont encore humides et se tiennent sur le bord

des gâteaux; mais d'autres ouvrières les entourent, les lèchent,

absorbent leur humidité et leur offrent du miel; vingt-quatre heures

après avoir quitté leurs cellules, elles vont à leur

tour butiner dans la campagne. La

métamorphose des insectes), les ouvrières cessent de

leur apporter de la nourriture et ferment les cellules au moyen d'un petit

couvercle en cire, de forme bombée pour les

larves d'ouvrières et de faux-bourdons, en forme de cloche guillochée

pour celles des femelles fécondes. Chaque larve s'enveloppe alors

d'un cocon soyeux, dans lequel elle se transforme peu à peu en nymphe,

puis en insecte parfait. La durée de

ces transformations varie suivant les différents sexes. Les ouvrières

restent sept ou huit jours à l'état de nymphe; le vingtième

jour à partir du moment où l'oeuf a été pondu,

elles déchirent leur enveloppe soyeuse, rongent, avec leurs mandibules,

le couvercle de leur cellule, et sortent pourvues d'ailes.

Dans cet état, elles sont encore humides et se tiennent sur le bord

des gâteaux; mais d'autres ouvrières les entourent, les lèchent,

absorbent leur humidité et leur offrent du miel; vingt-quatre heures

après avoir quitté leurs cellules, elles vont à leur

tour butiner dans la campagne.

Les mâles, au contraire, ne se métamorphosent

en insectes parfaits que le vingt-quatrième jour à compter

du moment où l'oeuf a été pondu. Ils ne vivent environ

que deux ou trois mois, car, aussitôt que la fécondation

de la mère-abeille a eu lieu, les ouvrières s'en débarrassent,

comme de consommateurs désormais inutiles, en les tuant ou en les

chassant hors de la ruche. Quant aux femelles fécondes, l'enveloppe

qu'elles se filent à l'état de nymphe

n'entoure qu'une partie de leur corps, laissant à nu l'extrémité

de l'abdomen. Elles parviennent à l'état ailé dès

le seizième jour à dater de la ponte

de l'oeuf. Mais si la mère-abeille habite encore la ruche, elles

restent prisonnières et sont gardées à vue. Les ouvrières

rétrécissent leurs cellules en fortifiant le couvercle par

un cordon de cire et n'y laissent qu'un petit trou

par lequel elles dégorgent du miel

sur la trompe des jeunes femelles captives; aucune d'elles n'est rendue

à la liberté avant le départ de la mère-abeille.

L'essaimage.

A partir du moment où les larves

commencent à sortir des oeufs, l'éclosion

n'est plus interrompue que par les variations de l'atmosphère :

un temps chaud l'accélère, un temps froid la retarde. Chaque

jour, des ouvrières et quelques faux-bourdons sortent de leurs cellules;

la population de la ruche s'accroît ainsi rapidement; de ,jeunes

femelles fécondes n'attendent plus que le moment de leur délivrance;

vient, enfin, une époque où le nombre des abeilles est devenu

si considérable, qu'une partie d'entre elles est obligée

de se tenir en dehors de la ruche. C'est alors que se produit une tendance

naturelle à l'essaimage, c.-à-d. à la sortie, au dehors,

d'une partie de la population.

«

D'abord, un bourdonnement se fait entendre par intervalles, la soir et

pendant la nuit ; la plupart des Abeilles s'entassent à l'entrée

de la ruche ; celles qui reviennent chargées conservent leur pollen

et se réunissent aux divers groupes ; peu d'ouvrières vont

butiner, la plupart volent devant la ruche. A l'intérieur, tout

est agitation. Au bruissement produit par les jeunes femelles captives,

la mère-abeille est prise d'une sorte de fureur, elle parcourt avec

inquiétude les gâteaux; visite les alvéoles et cherche

à se jeter sur les cellules royales pour y tuer ses rivales. Arrêtée

dans ce projet par les ouvrières, elle entre en délire et

le communique au reste de la ruche. Plus de soin de larves, plus d'approvisionnements;

les butineuses, à peine revenues des champs, partagent l'effervescence..

générale et courent à travers la ruche sans chercher

à se , débarrasser de leur butin. Tout à coup, la

température de la ruche s'élève à 31° et

parfois même à 35°; le tumulte est à son comble;

enfin, un certain nombre d'ouvrières s'envolent au dehors, suivies

par la mère et par quelques faux-bourdons. L'essaim, ainsi constitué,

s'élève dans les airs en tourbillonnant, puis, après

s'être balancé pendant quelques instants, va se fixer, le

plus ordinairement, sur une branche d'arbre; de minute en minute, le peloton

se grossit des retardataires qui n'avaient pas quitté la ruche au

départ. Quand presque tous ont rejoint, le calme se fait dans cette

masse tout à l'heure si bourdonnante, et l'essaim pend en grappe

immobile, escorté seulement de quelques éclaireurs qui voltigent

à l'entour. C'est le moment de le recueillir, car si on le laisse

trop longtemps à lui-même, il finit par prendre sa volée

et va s'établir dans le creux d'un arbre, dans le creux d'un rocher,

dans le trou de quelque vieil édifice ou une toiture de maison abandonnée.

» (V. Rendu, Moeurs pittoresques des Insectes, p. 30).

Après cette émigration, un grand

vide s'est fait dans la ruche; mais, d'une part, les ouvrières en

expédition et qui, par cela même, n'ont pu accompagner l'essaim,

rentrent au gîte; de l'autre, les éclosions se succèdent

d'instant en instant, de sorte qu'au bout de quelques jours, la population

se trouve être reconstituée. C'est alors que les ouvrières,

n'ayant plus intérêt à retenir captives les jeunes

femelles fécondes, rendent la liberté à celle d'entre

elles qui est éclose la première, et, aussitôt qu'elle

est fécondée, elles lui abandonnent les femelles contenues

dans les cellules royales; la nouvelle reine les tue toutes sans pitié

les unes après les autres. Deux reines, en effet, ne peuvent exister

à la fois en liberté dans la même ruche, attendu que

les ouvrières, malgré leur activité, ne pourraient

suffire à tous leurs travaux si elles avaient affaire à deux

femelles douées toutes deux d'une prodigieuse fécondité.

Du reste, la prééminence de la nouvelle reine ne s'établit

pas toujours sans difficultés. Il arrive parfois que, dans le trouble

occasionné par le départ de l'essaim, deux jeunes femelles

fécondes, imparfaitement surveillées, sortent en même

temps de leurs cellules respectives; elles fondent, alors l'une sur l'autre,

et se battent jusqu'à ce que la plus habile ou la plus heureuse

ait tué sa rivale d'un coup d'aiguillon.

(Ed. Lefèvre). |

|