| . |

| ||||||

| |

| . |

| ||||||

| La Journée du 10 août 1792 La fin de la monarchie |

| Aperçu | Causes | Constituante | Législative | Convention | Directoire |

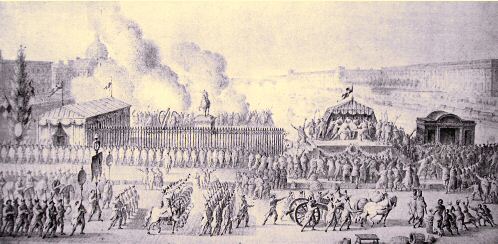

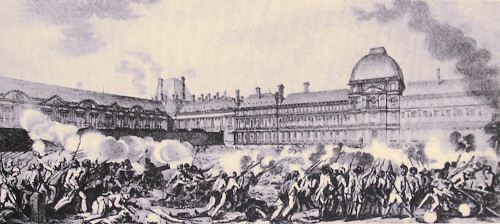

| Peu d"événements historiques ont été l'objet d'autant de récits contradictoires que la journée du 10 août 1792. La seule énumération de ces récits, dont Mortimer-Ternaux a donné une liste fort incomplète (Histoire de la Terreur, tome II, 1863), dépasserait les limites qui nous sont imposées. On ne peut donc même pas donner ici une bibliographie des documents relatifs à la chute de la royauté française, encore moins raconter en détail les incidents de cette bataille suprême entre le roi et la nation. Il faut se borner à exposer en toute leur nudité et chronologiquement les faits tels que la critique historique les a en partie élucidés, sans cacher au lecteur que sur plus d'un point la certitude est loin d'être faite et ne se fera peut-être jamais. Le renvoi du ministère girondin (13 juin 1792) et le veto opposé aux deux décrets relatifs à la formation du camp sous Paris et à la déportation des prêtres insermentés (19 juin), avaient valu à Louis XVI l'avertissement solennel du 20 juin. Mais cette journée, plus parisienne encore que nationale, avait eu ses meneurs. Tous les patriotes ne l'avaient pas approuvée. La royauté en était sortie avec le prestige du martyre et, selon un mot célèbre, Louis XVI, stoïque au milieu de la foule hurlante, avait paru plus roi que jamais. La province ne comprit pas les motifs et le but de cette manifestation avortée; elle n'y vit qu'une insulte grossière au roi de la constitution; elle ne sentait pas, comme Paris, que le vrai appui de l'étranger était aux Tuileries Le 11 juillet, l'Assemblée avait déclaré la patrie en danger. Le 17, une députation des fédérés, dûment catéchisée par les Jacobins et Robespierre, se présente à la barre et demande le décret d'accusation contre La Fayette; on avait organisé, au club même des Jacobins, un comité central des fédérés qui se mit en rapport, dit justement Mortimer-Ternaux, avec les comités occultes des diverses sections parisiennes. Le même jour (17 juillet), la municipalité de Paris prit la plus grave et la plus révolutionnaire des mesures : vu le décret de l'Assemblée nationale qui établissait la permanence des sections, elle arrêta, sur la réquisition de son procureur, « qu'il serait établi au parquet de la commune un bureau central de correspondance entre les sections de Paris ». Ces délégués préparèrent par avance la future commune du 10 août; ils s'établirent à l'Hôtel de Ville « Cependant, dit Carra dans les Annales patriotiques du 30 novembre 1792, un directoire secret fut formé par le comité central des fédérés, établi dans la salle de correspondance aux jacobins Saint-Honoré. Ce fut des 43 membres qui s'assemblaient journellement depuis le commencement de juillet dans cette salle qu'on en tira cinq pour le directoire d'insurrection; ces cinq membres étaient : Vaugeois, grand vicaire de l'évêque de Blois; Debessé, du département de la Drôme; Guillaume, professeur à Caen ; Simon, journaliste de Strasbourg; et Galissot, de Langres. Je fus adjoint à ces cinq membres à l'instant même de la formation du directoire et, quelques jours après on y invita Fournier, l'Américain, Westermann, Kienlin, de Strasbourg, Santerre, Alexandre, commandant du faubourg Saint-Marceau; Lazouski, capitaine des canonniers de SaintMarceau; Antoine, de Metz, l'ex-constituant; Lagrey et Garin, électeurs de 1789. La première séance active de ce directoire se tint dans un petit cabaret, au Soleil d'Or, rue Saint-Antoine, près la Bastille, dans la nuit du jeudi au vendredi 26 juillet, après la fête civique donnée aux fédérés sur l'emplacement de la Bastille.En effet, la cour avait fait des préparatifs de défense formidables. Pétion et Barbaroux conseillèrent d'attendre l'arrivée du bataillon des Marseillais. Dès le surlendemain, 28, le manifeste du duc de Brunswick fut connu à Paris. Le peuple se sentit trahi décidément : le généralissime des rois coalisés parlait au nom de Louis XVI et allait agir dans son intérêt. Aussitôt, 47 sections sur 48 exprimèrent ce voeu de déchéance, depuis longtemps préparé. C'est dans ces conjonctures graves qu'arrivèrent les Marseillais, au nombre de 516, formant un bataillon divisé en huit compagnies. C'était l'élite de la garde nationale de Marseille, jeunes yens honorablement connus dans leur ville natale et qui avaient juré de mourir en délivrant leur patrie de son roi perfide. Les royalistes du temps, Blanc-Gilli, J.-L. Victor et Peltier, les ont représentés comme un ramas de bandits étrangers : Mortimer-Ternaux et Taine ont répété cette fable qui a été réfutée sans réplique, dès 1881, par Polio et Marcel dans une excellente étude critique, le Bataillon du 10 août, recherches pour servir à l'histoire de la Révolution française. On y trouve les détails les plus circonstanciés sur ces héroïques patriotes qui, l'hymne de Rouget de Lisle à la bouche ( --  Proclamation de la patrie en danger (22 juillet 1792). Enrôlements volontaires sur le Pont-Neuf. (Dessin de Prieur, musée du louvre). C'est le dimanche, 29 juillet au soir, qu'ils parvinrent à Charenton Ils furent casernés d'abord, d'après Barbaroux, au dépôt des gardes françaises, au coin de la Chaussée-d'Antin et du boulevard, et, le premier août, le faubourg Saint-Antoine leur offrit au Grand Salon du couronnement de la constitution, aux Champs-Elysées C'était la guerre. On s'y prépara ouvertement de part et d'autre. Le 3 août, jour où le ministre Bigot Sainte-Croix se décida enfin à faire connaître officiellement à l'Assemblée le manifeste de Brunswick, Pétion, au nom des 47 sections, se présenta à la barre et demanda la déchéance : « Le chef du pouvoir exécutif, dit-il, est le premier anneau de la chaîne contre-révolutionnaire. Il semble participer au complot de PilnitzL'histoire a confirmé ces sévères et justes paroles. Oui, Louis XVI pactisait avec l'étranger et trahissait la nation dont-il était le chef militaire. Il était bien évident que l'Assemblée n'oserait pas briser le piège constitutionnel où la France « Les mêmes personnes à peu près, dit encore Carra, se trouvèrent dans cette séance et, en outre, Camille Desmoulins; elle se tint au Cadran bleu, sur les beaux boulevards, et, sur les huit heures du soir, elle se transporta dans la chambre d'Antoine, l'ex-constituant, rue Saint-Honoré, vis-à-vis l'Assomption, juste dans la même maison où demeure Robespierre. L'hôtesse de Robespierre fut tellement effrayée de ce conciliabule, qu'elle vint sur les onze heures du soir demander à Antoine s'il voulait faire égorger Robespierre :« Si quelqu'un doit être égorggé, répondit Antoine, ce sera nous sans doute ; il ne s'agit point de Robespierre, il n'a qu'à se cacher. » Ce fut dans cette seconde séance active que j'écrivis de ma main tout le plan de l'insurrection, la marche des colonnes et l'attaque du château. Simon fit une copie de ce plan et nous l'envoyâmes à Santerre et à Alexandre vers minuit ; mais une seconde fois notre projet manqua, parce qu'Alexandre et Santerre n'étaient point encore assez en mesure et que plusieurs voulaient attendre la discussion renvoyée au 9 août sur la suspension du roi. »Le même jour la Commune avait fait illégalement distribuer dix cartouches par homme au bataillon de Marseille qui, dans la nuit du 4 au 5, se transporta dans l'église de l'ancien couvent des Cordeliers, section du Théâtre-Français.Il était là sous l'infuence directe et comme dans la main de Danton, et il occupait une excellente position stratégique pour une attaque contre le château. Le 8 août, en absolvant La Fayette, l'Assemblée ferme aux patriotes toute autre voie que la violence. La bataille finale est imminente. La cour s'y préparait avec confiance et une sorte de joie : elle croyait que l'éclosion de la guerre civile hâterait l'arrivée des Prussiens à Paris. En tout cas, elle sentait que la guerre civile pouvait seule la sauver. Ses moyens de défense étaient considérables. Louis Blanc a fidèlement décrit (tome VII, p. 43) quelle terrible forteresse formaient alors les Tuileries « Le roi, dit Mme de Tourzel (Mémoires, 1883, t. Il, p. 208) sentant enfin la nécessité de se défendre, si on l'attaquait, fit venir quatre-vingt-dix Suisses de Courbevoie pour la défense du château. On les posta à toutes les issues et sur les escaliers intérieurs, enleur défendant de tirer à moins que ce ne fût pour défendre la garde nationale. »La vérité, c'est que le 9 août, au matin, arrivèrent environ 950 Suisses, pourvus chacun d'au moins 80 cartouches. Pollio et Marcel estiment ainsi les forces du château : 1200 gardes suisses, 950 gendarmes à cheval, 300 gendarmes à pied, 1500 ex-gardes constitutionnels du roi, 550 gentilshommes, écrivains royalistes, etc., 2000 gardes nationaux dévoués; total : 6500 hommes. Ce chiffre semble exagéré pour ce qui est des Suisses et des gentilshommes. Ceux-ci, secrètement mandés par cartes invitation, n'étaient guère plus de 120, la plupart sans armes, et on sait qu'en irritant la garde nationale par leur morgue, ils nuisirent à la défense. L'âme de l'attaque, ce fut le comité des sections. Dans la soirée du 9, sur l'initiative des Quinze-Vingt, chaque section nomme trois commissaires, avec pouvoirs illimités pour sauver la patrie. Ils se rendent à l'Hôtel de Ville « La troisième séance active de ce directoire se tint dans la nuit du 9 au 10 août dernier, au moment où le tocsin sonna, et dans trois endroits différents en même temps; savoir : Fournier l'Américain avec quelques autres du faubourg Saint-Marceau; Westermann, Santerre et deux autres au faubourg Saint-Antoine; et Garin, Simon, journaliste de Strasbourg, et moi, dans la caserne des Marseillais et dans la chambre même du commandant, où nous avons été vus par tout le bataillon... »Mais quand Carra écrit ces lignes, il est devenu Girondin et veut grandir son rôle aux dépens des Montagnards. On l'a fait remarquer avec justesse dans le mouvement du 10 août, il n'y eut pas de chef unique; le peuple de Paris, aidé par les fédérés des départements, renversa le trône par lui-même, et, s'il eut des conseillers actifs, au premier rang de ceux-ci, au premier rang de ceux qui organisèrent son enthousiasme et sa force, ce n'est pas Carra que l'on trouve, ni Marat, ni Robespierre, mais l'homme d'Etat de la Révolution, l'énergique et éloquent Danton. Robinet a raconté en détail comment Danton, dans cette soirée du 9, ne bougea pas des Cordeliers, malgré les ordres de la Commune, électrisa les Marseillais de sa parole et traça le plan de l'insurrection. On sait qu'à onze heures Pétion s'était rendu au château et que, retenu comme otage, il y aurait sans doute été assassiné, si l'Assemblée ne l'avait envoyé chercher en grand appareil par ses huissiers. La nouvelle Commune le consigna chez lui, en même temps qu'elle plaçait Santerre à la tête de l'armée parisienne. Mandat avait fait fortement garder le Pont-Neuf, afin d'empêcher la jonction du faubourg Saint Antoine et du faubourg Saint-Marceau. A minuit trois quarts, sur un ordre de la Commune, les canonniers qui l'occupaient passèrent aux insurgés et laissèrent tirer le canon d'alarme. Le tocsin commença alors à sonner successivement à tous les clochers; il sonna toute la nuit, pendant que l'armée de l'insurrection se formait, lentement et avec une hésitation appa rente, au faubourg Saint-Antoine. Au château, on sait en riant, avec une folle confiance : le tocsin ne rend pas. Les insurgés attendaient le jour. A quatre heures, Mandat, appelé par la Commune, se rend à l'Hôtel de Ville  Prise des Tuileries. Journée du 10 août 1792. (B. N.). Alors parurent quelques insurgés, une poignée d'hommes qui frappèrent aux portes, grimpèrent à cheval sur des murs, échangèrent des lazzis avec les défenseurs du château. Cet incident fit tomber toute la confiance; Roederer, éperdu, conseilla au roi de se retirer dans l'Assemblée. Louis XVI disait : Mais je n'ai pas vu beaucoup de monde au Carrousel « Clouez-moi à ces murailles avant que je consente à les quitter! ». (Histoire de la Conspiration du 10 août, Londres, 1793, p. 47).Roederer riposta : « Madame, tout Paris marche! »Louis XVI donna l'ordre du départ. En partant, il eut un mot d'intérêt pour ses courtisans, sur le sort desquels il se laissa aisément rassurer; mais il ne fit même pas allusion aux pauvres et vaillants soldats suisses qui allaient mourir pour lui. Michelet, Louis Blanc, ont conté en termes saisissants la marche pénible et périlleuse de la famille royale jusqu'à la salle du Manège « Je suis venu ici pour éviter un grand crime; je pense que je ne saurais être mieux en sûreté qu'au milieu de vous. »Le président Vergniaud répond : « Vous pouvez, Sire, compter sur la fermeté de l'Assemblée nationale; ses membres ont juré de mourir en soutenant les droits du peuple et les autorités constituées. »Ces derniers mots, qui montrent combien le succès de l'insurrection était encore douteux, disparurent du procès-verbal officiel rédigé après la victoire du peuple. La loi interdisait à l'Assemblée de délibérer en présence du roi. On tourna la difficulté en plaçant Louis XVI et sa famille dans la loge du Logographe, journal qui était justement subventionné par la cour (et qu'il ne faut pas confondre, comme le fait Louis Blanc, avec le Logotachygraphe du citoyen Guiraut, lequel ne parut que sous la Convention). Cette loge était située derrière le fauteuil du président. Le roi et sa famille y restèrent jusqu'au lendemain à deux heures et demie du matin, moment où la séance fut suspendue. Pendant ce temps, plusieurs détachements d'insurgés se portaient sur le Carrousel. L'un d'eux était commandé par Westermann et se déploya dans le plus grand ordre, depuis les guichets jusqu'à la rue de l'Echelle. Il demanda l'ouverture de la porte royale, qui lui fut d'abord refusée. Puis le concierge reçut l'ordre d'ouvrir : on renonçait à défendre les ouvrages extérieurs. « Le premier homme qui entra dans la cour royale, disent les historiographes du bataillon de Marseille, fut François Moisson, le commandant des Marseillais; il tenait un pistolet à la main et sa troupe le suivit au pas de charge et par huit hommes de front; il la forma tout autour de la cour, en deux équerres, vis-à-vis du château. Les Bretons, qui étaient sur les ailes des Marseillais, les suivirent et se placèrent aussi dans la cour; les faubouriens vinrent se masser derrière eux ou à leurs côtés, ainsi que les Allobroges. Les deux armées étaient en présence! »Alors une partie des défenseurs du château, canonniers, gendarmes, passèrent au peuple. Les Suisses jetèrent des cartouches par les fenêtres dans la cour en signe de conciliation. Les assaillants avancèrent; ils trouvèrent, sur le grand escalier qui menait à la chapelle, des soldats suisses rangés en bon ordre. Westermann, Garnier, Langlade, les approchèrent, entrèrent dans leurs rangs pour les haranguer fraternellement. On leur promit de ne pas les désarmer. Cette révolution allait s'opérer sans une goutte de sang versée, quand, du premier étage, une décharge éclata. Evidemment, les officiers suisses avaient commandé le feu pour éviter la débandade pacifique de leurs troupes. Alors l'officier Castelberg commanda aux Suisses de l'escalier d'en faire autant; cent patriotes tombèrent et l'insurrection recula en laissant trois cents morts sur le carreau. Moisson, blessé, passa le commandement des Marseillais à Garnier. Mais le peuple arrivait en masse, faubourg Saint-Antoine et faubourg Saint-Marceau, dont rien n'avait empéché la jonction. Les Suisses, qui avaient fait une double sortie, durent reculer à leur tour. Ce fut dès lors au milieu de l'incendie des bâtiments en bois du Carrousel et de la fumée des fusils, une bataille terrible, obscure, à l'issue équivoque, dont les péripéties ont été racontées de la façon la plus contradictoire par les contemporains et les historiens (V. les documents réunis dans les tomes XVI et XVII de l'Histoire parlementaire, le tome Il de Mortimer-Ternaux et surtout le Bataillon du 10 août, par Pollio et Marcel. Le récit de Taine n'est qu'un résumé sans critique des pamphlets royalistes). Cependant, le roi, entendant du fond de sa loge Roederer annoncer que le Château était forcé, donna l'ordre de cesser la feu. M. d'Hervilly le porta, vit le succès incertain, garda l'ordre dans sa poche, excita les Suisses à la résistance (Mémoires de Bertrand de Molleville). « Les puissances étrangères, qui vont prendre nos Suisses à leur service, comptent bien les employer contre nous; et, comme ils sont tout rendus, ils ne veulent pas leur donner la peine d'aller les joindre pour les faire revenir ensuite; c'est autant de temps et de dépenses d'épargnés. »Ces odieuses bravades expliquent pourquoi le peuple fut impitoyable à l'égard de ces mercenaires inconscients. Mais il y eut des actes isolés de clémence, que Louis Blanc a énumérés (VII, 85); des particuliers, dit le royaliste Peltier, cachèrent et sauvèrent jusqu'à cent quatre-vingts Suisses. Une fois prises, les Tuileries « Il est remarquable que cette armée de bandits s'était interdit le vol aux Tuileries et mettait impitoyablement à mort ceux qu'elle surprenait s'appropriant quelque effet du château. »Voilà un témoignage dont on ne contestera pas la véracité. Ce qui se passa ensuite à l'Assemblée nationale, la suspension du roi, l'établissement du Conseil exécutif provisoire et tant de décrets rendus pour organiser en hâte un régime, tous ces faits trouveront leur place dans d'autres articles, auxquels nous renvoyons le lecteur. Qu'iI nous suffise d'a voir brièvement conté, à l'aide des documents originaux et des plus récentes études critiques, ce qu'on sait de plus certain sur cette journée, dont on ne connaîtra peut-être jamais toutes les péripéties et où la France |

| . |

| |

| ||||||||

|