| Jean-Paul Marat est un homme politique français, un médecin et un physicien, né à Boudry (Suisse) le 24 mai 1743, assassiné à Paris le 14 juillet 1793. Fils aîné du peintre et dessinateur Jean Marat, originaire de Cagliari, en Sardaigne, qui s'était éta bli à Boudry, dans le comté de Neuchâtel, après avoir abjuré le catholicisme, il se destina à suivre la carrière paternelle. Il apprit le grec, le latin, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand et le hollandais, et parcourut une partie de l'Europe. Il séjourna dix ans à Londres et y donna, en 1773, sa première oeuvre, A Philosophical Essay on Man, qui, traduit en 1775, lui valut les sarcasmes de Voltaire. En 1774, il publia The Chains of Slavery, pamphlet politique, qu'il traduisit en français sous la Révolution. Le 15 juillet 1774, il fut reçu franc-maçon à Londres et le 30 juin 1775 l'université de Saint-André d'Ecosse lui conféra le titre de docteur en médecine. Marat se fixa ensuite à Paris, où il devint, le 24 juin 1777, médecin des gardes du corps du comte d'Artois (le futur Charles X). Cette même année il guérit de la phtisie la marquise de Laubespine au moyen d'un spécifique de sa composition, appelé eau factice antipulmonique, et cette cure lui valut une certaine popularité. Marat s'adonna à l'étude du feu et de l'électricité et il envoya, le 17 avril 1779, à l'Académie des sciences, un mémoire intitulé Découvertes de M. Marat sur le feu, l'électricité et la lumière, et qu'il fit imprimer. En 1780, il publia ses Recherches physiques sur le feu sous les auspices de l'Académie des sciences, et en 1782 des Recherches physiques sur l'électricité, etc. en 1783, ses Recherches sur l'électricité médicale furent couronnées par l'académie de Rouen. Cette même année, il faillit aller diriger une académie des sciences à Madrid, et il entretint à ce sujet une correspondance avec Roume de Saint-Laurent. En 1784, Marat, continuant ses travaux scientifiques, mit au jour des Notions élémentaires d'optique, où il établissait, contrairement aux principes de Newton, que les couleurs primitives du spectre devaient se réduire à trois la jaune, la bleue et la rouge. En 1785, il publia : Lettres de l'observateur Bon-Sens à M. de M*** sur la fatale catastrophe des infortunés Pilatre de Rozier et Romain, les aéronautes et l'aérostation, et les Observations de M. l'amateur Avec à M. l'abbé Saas sur la nécessité d'avoir une théorie solide et lumineuse avant d'ouvrir boutique d'électricité médicale, en réponse à la lettre de M. l'abbé Saas à Marat sur l'électricité positive et négative publiée dans le n° 16 de l'Année littéraire. De plus il envoya (mars 1785) à l'académie de Bordeaux un Eloge de Montesquieu(qui fut publié en 1883 par M. de Bresetz). En 1787, Marat donna une traduction de l'Optique de Newton et un Plan de législation criminelle et il obtint un deuxième prix dans le concours ouvert par l'Académie des sciences sur la meilleure manière de rétablir ou de perfectionner la machine de Marly ou de remplacer cette machine par une autre. En 1788, il publia Mémoires académiques ou nouvelles découvertes sur la lumière relativement aux points les plus importants de l'optique. On le voit, l'activité de Marat s'exerçait sur les sujets les plus divers. La Révolution de 1789 allait lancer le savant dans le journalisme et dans la politique.

-

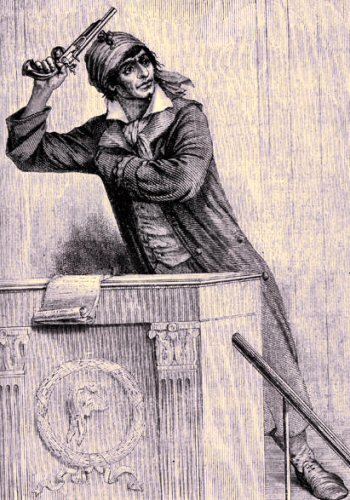

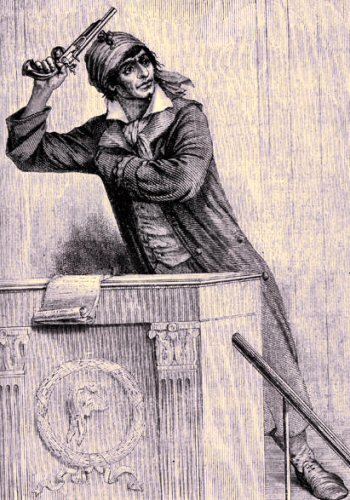

Marat à la tribune. Marat embrassa avec ardeur les idées nouvelles et publia un premier écrit politique : Offrande à la patrie ou Discours au tiers état de France (avril 1789). Puis il fonda le Moniteur patriote, dans le but de tracer le « plan d'une constitution juste, sage et libre-», mais cette feuille, où ne figurait pas le nom de l'auteur, mais dont il revendiqua la paternité, n'eut qu'un seul numéro. Il fit aussi imprimer en août 1789 un Projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen et se livra tout à fait au journalisme en créant, le 12 septembre 1789, le Publiciste parisien, journal politique, libre et impartial, par une société de patriotes, et rédigé par M. Marat, qui devint, le 16 septembre, l'Ami du peuple ou le Publiciste parisien . Ce journal, un des plus fameux de la Révolution, subit de nombreuses vicissitudes; l'auteur en prit le nom d'Ami du peuple et le rédigea, jusqu'au 21 septembre 1792, avec des interruptions, pendant lesquelles on mit au jour diverses contrefaçons. . Ce journal, un des plus fameux de la Révolution, subit de nombreuses vicissitudes; l'auteur en prit le nom d'Ami du peuple et le rédigea, jusqu'au 21 septembre 1792, avec des interruptions, pendant lesquelles on mit au jour diverses contrefaçons.

Marat attaqua l'Assemblée constituante et tes ministres; après les journées des 5 et 6 octobre 1789, il fut, le 8, décrété de prise de corps par le Châtelet et arrêté. Il ne put reprendre la plume que le 5 novembre suivant. Membre du club des Cordeliers, il continua sa virulente campagne contre les modérés, notamment contre La Fayette, et fut dénoncé au Châtelet, le 15 janvier 1790, et de nouveau décrété de prise de corps. Le 20 janvier, des gardes nationaux voulurent arrêter Marat, mais le comité civil du district des Cordeliers le prit sous sa protection. Le publiciste profita de cette intervention pour se réfugier en Angleterre, où il séjourna quatre mois. Il revint en France et reprit la publication de l'Ami du peuple le 18 mai 1790. Le 2 août, il fit hommage à l'Assemblée constituante d'un Plan de législation criminelle. L'arrestation de Louis XVI à Varennes (21 juin 1791) excita sa bile contre les Girondins. En cette même année 1791, il publia les Charlatans modernes ou Lettres sur le charlatanisme académique, où il prit violemment à partie d'illustres membres de l'Académie des sciences, tels que Laplace, Lavoisier, Lalande, Monge, Cassini. Les massacres du Champ de Mars (17 juillet 1791) soulevèrent son indignation et le forcèrent à interrompre son journal. Marat reprit la plume le 10 août, mais dut encore la quitter le 15 décembre 1791 pour se réfugier à Londres. Il recommença l'Ami du peuple (17 juillet 1791) soulevèrent son indignation et le forcèrent à interrompre son journal. Marat reprit la plume le 10 août, mais dut encore la quitter le 15 décembre 1791 pour se réfugier à Londres. Il recommença l'Ami du peuple le 12 avril 1792 et fut mis en accusation par l'Assemblée nationale le 3 mai. On saisit ses presses, mais il se déroba aux recherches jusqu'au 10 août 1792. Après la victoire populaire, Danton le fit entrer dans l'administration de la Commune de Paris, et, le 9 septembre, l'Ami du peuple fut nommé député de Paris à la Convention, le septième sur vingt-quatre. Il allait y voter la mort de Louis XVI, et être un des plus sanguinaires Montagnards et des plus grands ennemis des Girondins. le 12 avril 1792 et fut mis en accusation par l'Assemblée nationale le 3 mai. On saisit ses presses, mais il se déroba aux recherches jusqu'au 10 août 1792. Après la victoire populaire, Danton le fit entrer dans l'administration de la Commune de Paris, et, le 9 septembre, l'Ami du peuple fut nommé député de Paris à la Convention, le septième sur vingt-quatre. Il allait y voter la mort de Louis XVI, et être un des plus sanguinaires Montagnards et des plus grands ennemis des Girondins.

-

Marat (1742-1793).

(Dessin de Levachez). Le 20 septembre, il dénonça par affiche Roland et Dumouriez pour des traîtres et le 21 il attaqua Pétion. Ce même jour il cessa la publication de l'Ami du peuple , qu'il remplaça, le 25 septembre, par le Journal de la République française, Il annonça la naissance de la nouvelle feuille à la Convention, en même temps qu'il revendiquait le fait, reproché à Robespierre et à Danton, d'avoir jeté dans le public les idées de triumvirat et de dictature, et protestait de la pureté de ses intentions (25 septembre). Le 4 octobre, il attaqua violemment la Gironde et le 24 il dénonça Roland, tout en avouant avoir dit que, pour avoir la tranquillité, il fallait que 270.000 têtes tombassent encore. Marat soulevait, par ses actes et par ses paroles, des tempêtes fréquentes dans la Convention. Le 29 octobre, Louvet somma ses collègues de rendre compte à la France des raisons qui lui font conserver dans le sein de l'Assemblée « cet homme sur lequel l'opinion publique se développe avec horreur ». , qu'il remplaça, le 25 septembre, par le Journal de la République française, Il annonça la naissance de la nouvelle feuille à la Convention, en même temps qu'il revendiquait le fait, reproché à Robespierre et à Danton, d'avoir jeté dans le public les idées de triumvirat et de dictature, et protestait de la pureté de ses intentions (25 septembre). Le 4 octobre, il attaqua violemment la Gironde et le 24 il dénonça Roland, tout en avouant avoir dit que, pour avoir la tranquillité, il fallait que 270.000 têtes tombassent encore. Marat soulevait, par ses actes et par ses paroles, des tempêtes fréquentes dans la Convention. Le 29 octobre, Louvet somma ses collègues de rendre compte à la France des raisons qui lui font conserver dans le sein de l'Assemblée « cet homme sur lequel l'opinion publique se développe avec horreur ». Mais la Convention ne mit pas en accusation Marat, qui pressa le jugement de Louis XVI et obtint, le 6 décembre 1792, que la mort du tyran fût votée par appel nominal et que cet appel fût publié. Le 13 février 1793, on demanda de nouveau son arrestation, mais la dénonciation faite contre lui fut envoyée aux tribunaux ordinaires. Le 14 mars, Marat, se soumettant au décret de la Convention qui mettait ses membres en demeure d'opter entre le mandat de député et la profession de journaliste, intitula sa feuille le Publiciste de la République française ou Observations aux Français par Marat, l'Ami du peuple, député à la Convention nationale. Le 24 mars, il fit décréter la peine de mort contre les embaucheurs. La trahison de Dumouriez, qui justifiait ses appréhensions et ses dénonciations, lui fournit l'occasion de violentes attaques contre une partie de la Convention (4 avril 1793), ce qui lui valut un rappel à l'ordre avec censure au procès-verbal (5 avril) et sa mise en accusation (14 avril). Traduit devant le tribunal révolutionnaire pour excitation des citoyens à la révolte, il fut acquitté et ramené triomphalement dans le sein de la Convention le 24 avril. Il coopéra puissamment à la chute des Girondins (31 mai), mais il fit excepter du décret d'accusation Dusaulx, Ducos et Lanthenas. Malgré cette modération relative, Marat fut considéré par les vaincus comme l'homme responsable de la situation nouvelle.

-

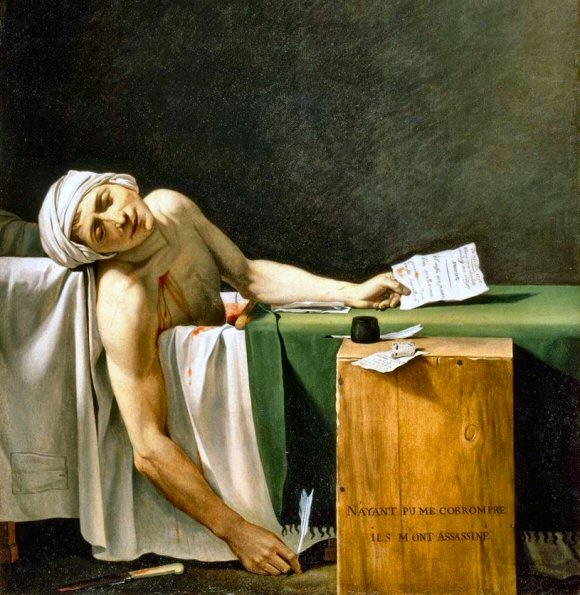

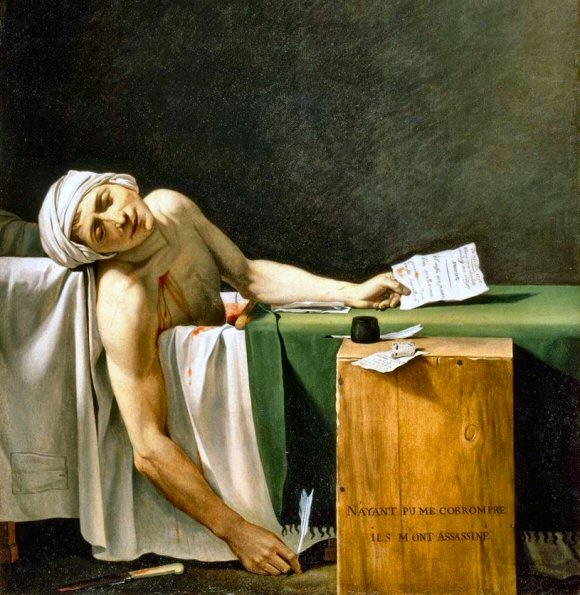

Marat assassiné, par David (1793). Le 14 juillet 1793, Marat, qui souffrait depuis longtemps d'un eczéma, était dans sa baignoire, quand une Jeune fille de Caen demanda à lui présenter une lettre. Introduite auprès de Marat, Charlotte Corday lui remit son placet et lui plongea un poignard dans la poitrine. Marat expira immédiatement et la meurtrière fut arrêtée. La mort du fameux publiciste causa dans Paris une grande émotion; on embauma le corps et la Convention assista aux funérailles (16 juillet). Son buste fut placé dans le lieu des séances de l'Assemblée et le conseil général de la Commune donna le nom de Marat à la rue des Cordeliers (25 juillet). La société des Cordeliers éleva dans sa maison un autel au coeur de Marat (28 juillet). David représenta l'assassinat de Marat et, le 14 novembre 1793, il offrit son tableau à la Convention et réclama pour son héros les honneurs du Panthéon. Le décret fut voté, et on décida, le 25 novembre, que le corps de Mirabeau serait retiré du Panthéon et remplacé par celui de Marat. La translation n'eut lieu que le 24 septembre 1794, avec la plus grande pompe. D'ailleurs les honneurs ne manquaient pas à la mémoire de l'Ami du peuple. Son buste était placé dans les écoles et promené, avec ceux de Le Peletier et de Chalier, dans toutes les cérémonies publiques; la section du Théâtre-Français portait son nom, que plusieurs villes adoptèrent également et qui fut donné à nombre d'enfants. Cet engouement ne dura pas longtemps et les restes de Marat furent enlevés du Panthéon en vertu du décret du 8 février 1795. Ils furent ensuite jetés dans l'égout de Montmartre.

- | Marat vu par Edgar Quinet « A une époque où tout était extrême, Marat avait dépassé l'extrémité de toutes les colères : chez lui, l'espérance ne se distinguait pas de la fureur. Quand on croyait avoir atteint la limite de la Révolution, il allait porter plus loin ses menaces et son drapeau noir. Il entrait comme dans une terre inconnue, pleine de meurtres; il la nommait la justice et attirait dans ce désert d'épouvante tous ceux qui marchaient après lui. Cette impossibilité de l'atteindre jamais ni de «-s'élever à sa hauteur » lui composa une figure monstrueuse, apocalyptique, qui dominait la foule. Dans cette région inaccessible, il semblait, comme le sphinx, broyer des ossements humains. Le front voilé, chevelu, la face cuivrée, l'oeil tout grand ouvert au soupçon, sous d'épaisses arcades sourcilières, les narines dilatées, le nez massif, carnassier, mufle en quête de la proie, la bouche hurlante avec un ricanement de bête fauve mêlé de joie et de fureur, il prenait en pitié comme autant de pygmées Danton et Robespierre. Dans son extase de férocité, il se riait de leur mansuétude. En Marat, ne cherchez ni lacune ni développement. Dès qu'il se montre en 1789, il est tout ce qu'il sera en 1793. Seul, il échappe à la condition de toute créature qui vient en ce monde l'accroissement. Le meurtre, l'échafaud, l'extermination, voilà son cri dès qu'il vient au monde de l'histoire; il naît armé de la hache. » (E. Quinet). | Le nom de Marat est resté longtemps en exécration, malgré le dévouement de sa soeur Albertine et de son amie intime, Simonne Evrard, que le publiciste considérait comme sa femme et devait épouser. Un siècle après sa mort, Bougeart et Chévremont ont étudié le caractère et la vie de Marat. Raspail et le docteur Cabanès ont mis en relief le génie scientifique de ce médecin, qu'ils considèrent comme le précurseur de Bichat et de Cabanis. Ils ont auusi tenté de donner, selon les conceptions du temps, des explications médicales de la violence du monstre qui fut un des personnages les plus singuliers de la Révolution française. Outre les ouvrages cités dans cet article, Marat a laissé deux romans, les Aventures du comte Potawski, publié par Paul Lacroix en 1847, et les Lettres polonaises, dont le manuscrit autographe est resté inédit. (Etienne Charavay).

|

Jean-Paul Marat, Auguste Vermorel, Oeuvres de J.-P. Marat : l'Ami du Peuple (1869), Kessinger Publishing, 2010. Jean-Paul Marat, Auguste Vermorel, Oeuvres de J.-P. Marat : l'Ami du Peuple (1869), Kessinger Publishing, 2010.  Jean-Paul Marat, François Chevremont, Placards de Marat, L'Ami du Peuple, Nabu Press, 2010. Jean-Paul Marat, François Chevremont, Placards de Marat, L'Ami du Peuple, Nabu Press, 2010.

Guillaume Mazeau, Le bain de l'histoire : Charlotte Corday et l'attentat contre Marat 1793-2009, Editions Champ Vallon, 2009. - Marat a-t-il été assassiné par Charlotte Corday, ou par les historiens eux-mêmes ? Lorsque David livre son Marat assassiné en octobre 1793, trois mois après la mort de l'Ami du peuple, il est déjà trop tard pour espérer éliminer l'assassin de l'histoire, comme cela fut fait après l'assassinat de Le Peletier de Saint-Fargeau. L'événement, pris dans les tourbillons de la mémoire, n'est plus ressenti qu'à travers la figure de Corday. Ce sera le cas pendant plus de deux cents ans. Ballotté par des courants contraires puis rejeté par les historiens universitaires, il finira par s'échouer sur les rives incertaines du patrimoine antirépublicain. Au xxe siècle, Marat est donc mort une seconde fois, noyé sous la popularité de Charlotte Corday. Récrire l'histoire de l'assassinat de Marat, c'est assumer de proposer une histoire non partisane mais résolument engagée d'un événement aux conséquences longtemps sous-estimées. Ce livre tente de montrer qu'on ne peut comprendre l'événement à travers ses seules causes. Si l'on veut mieux saisir son impact, il faut provisoirement accepter de déplacer le regard sur ses effets et sur la figure de Charlotte Corday. Le lecteur est ainsi invité à remonter le cours de la mémoire et à accepter de plonger, avec Corday, Marat et leurs historiens, dans le grand bain de l'histoire. Guillaume Mazeau, Le bain de l'histoire : Charlotte Corday et l'attentat contre Marat 1793-2009, Editions Champ Vallon, 2009. - Marat a-t-il été assassiné par Charlotte Corday, ou par les historiens eux-mêmes ? Lorsque David livre son Marat assassiné en octobre 1793, trois mois après la mort de l'Ami du peuple, il est déjà trop tard pour espérer éliminer l'assassin de l'histoire, comme cela fut fait après l'assassinat de Le Peletier de Saint-Fargeau. L'événement, pris dans les tourbillons de la mémoire, n'est plus ressenti qu'à travers la figure de Corday. Ce sera le cas pendant plus de deux cents ans. Ballotté par des courants contraires puis rejeté par les historiens universitaires, il finira par s'échouer sur les rives incertaines du patrimoine antirépublicain. Au xxe siècle, Marat est donc mort une seconde fois, noyé sous la popularité de Charlotte Corday. Récrire l'histoire de l'assassinat de Marat, c'est assumer de proposer une histoire non partisane mais résolument engagée d'un événement aux conséquences longtemps sous-estimées. Ce livre tente de montrer qu'on ne peut comprendre l'événement à travers ses seules causes. Si l'on veut mieux saisir son impact, il faut provisoirement accepter de déplacer le regard sur ses effets et sur la figure de Charlotte Corday. Le lecteur est ainsi invité à remonter le cours de la mémoire et à accepter de plonger, avec Corday, Marat et leurs historiens, dans le grand bain de l'histoire.

Jacques Guilhaumou, La mort de Marat, Editions Complexe, 1999. Jacques Guilhaumou, La mort de Marat, Editions Complexe, 1999.

Olivier Coquard, Jean-Paul Marat, Fayard, 1993. - Deux siècles après son assassinat par Charlotte Corday, on demeure abasourdi par la violence du verbe de Jean-Paul Marat comme aussi par la haine et la répulsion qu'il a provoquées chez ses contemporains et jusque chez les historiens.Marat se singularise par un tempérament, un caractère, une carrière, un mode d'action sur l'événement qui le mettent à part dans la galerie de portraits des acteurs de la Révolution. Plus âgé que beaucoup d'entre eux _ il est de la seconde génération des Lumières _, homme de plume et de parole davantage qu'homme de pouvoir, il est chargé, presque seul, de tous les crimes imputés à la Convention par les hommes de Thermidor. L'opprobre, jeté également (mais c'est normal) par la Contre-Révolution, a pris un tour si excessif qu'il a fabriqué un Marat imaginaire sans rapport ni avec le personnage ni avec son rôle. Les réhabilitations, souvent venues de la gauche, ou même la récupération occasionnelle par l'extrême droite, ne se sont pas beaucoup plus souciées de véracité.Si le déclenchement de la Révolution constitue dans la vie de Marat une rupture plus nette encore que dans celle de ses amis (peu nombreux) ou ennemis (innombrables), il n'en importe pas moins de cerner minutieusement, dès les années 1750, le parcours intellectuel du médecin, de l'expérimentateur savant et appliqué, du penseur nourri de Montesquieu (plus que de Rousseau), de suivre ses tentatives d'ascension dans la République des lettres et parmi les élites sociales. C'est dans cette perspective que se comprend la radicale dénonciation du despotisme " à laquelle l'Ami du peuple (ainsi se qualifiait-il lui-même) se consacra avec acharnement dès 89.S'attachant tout autant à décrire les étapes d'un destin qu'à briser la gangue dans laquelle l'historiographie a enfermé Marat _ et sans chercher, ce qui serait absurde, à le réhabiliter _, cet ouvrage, qui s'inscrit dans le débat sur la place des individus dans le processus révolutionnaire, entend donner d'un rôle majeur et d'une mort quasi mythique une relation enfin fidèle aux textes et aux archives. Olivier Coquard, Jean-Paul Marat, Fayard, 1993. - Deux siècles après son assassinat par Charlotte Corday, on demeure abasourdi par la violence du verbe de Jean-Paul Marat comme aussi par la haine et la répulsion qu'il a provoquées chez ses contemporains et jusque chez les historiens.Marat se singularise par un tempérament, un caractère, une carrière, un mode d'action sur l'événement qui le mettent à part dans la galerie de portraits des acteurs de la Révolution. Plus âgé que beaucoup d'entre eux _ il est de la seconde génération des Lumières _, homme de plume et de parole davantage qu'homme de pouvoir, il est chargé, presque seul, de tous les crimes imputés à la Convention par les hommes de Thermidor. L'opprobre, jeté également (mais c'est normal) par la Contre-Révolution, a pris un tour si excessif qu'il a fabriqué un Marat imaginaire sans rapport ni avec le personnage ni avec son rôle. Les réhabilitations, souvent venues de la gauche, ou même la récupération occasionnelle par l'extrême droite, ne se sont pas beaucoup plus souciées de véracité.Si le déclenchement de la Révolution constitue dans la vie de Marat une rupture plus nette encore que dans celle de ses amis (peu nombreux) ou ennemis (innombrables), il n'en importe pas moins de cerner minutieusement, dès les années 1750, le parcours intellectuel du médecin, de l'expérimentateur savant et appliqué, du penseur nourri de Montesquieu (plus que de Rousseau), de suivre ses tentatives d'ascension dans la République des lettres et parmi les élites sociales. C'est dans cette perspective que se comprend la radicale dénonciation du despotisme " à laquelle l'Ami du peuple (ainsi se qualifiait-il lui-même) se consacra avec acharnement dès 89.S'attachant tout autant à décrire les étapes d'un destin qu'à briser la gangue dans laquelle l'historiographie a enfermé Marat _ et sans chercher, ce qui serait absurde, à le réhabiliter _, cet ouvrage, qui s'inscrit dans le débat sur la place des individus dans le processus révolutionnaire, entend donner d'un rôle majeur et d'une mort quasi mythique une relation enfin fidèle aux textes et aux archives.

Jean-Paul Marat, Michel Voyelle, Marat : Ecrits, La Dispute, 1988. - Marat, médecin, physicien, philosophe, journaliste et pamphlétaire, laisse derrière lui une oeuvre écrite d'un volume considérable. Le choix de textes réalisé par Michel Vovelle vise à rendre compte de cette oeuvre à la fois dans ses lignes de force et dans sa diversité. Sa lecture, en même temps qu'elle donne accès à la pensée d'un des théoriciens majeurs de la Révolution, restitue pour nous la personnalité réelle, donc contradictoire, de " l'Ami du peuple ", recouverte tant par la légende qui se construisit à partir de sa mort tragique et fit de lui un des " Martyrs de la liberté " que par une historiographie aujourd'hui encore massivement hostile. Jean-Paul Marat, Michel Voyelle, Marat : Ecrits, La Dispute, 1988. - Marat, médecin, physicien, philosophe, journaliste et pamphlétaire, laisse derrière lui une oeuvre écrite d'un volume considérable. Le choix de textes réalisé par Michel Vovelle vise à rendre compte de cette oeuvre à la fois dans ses lignes de force et dans sa diversité. Sa lecture, en même temps qu'elle donne accès à la pensée d'un des théoriciens majeurs de la Révolution, restitue pour nous la personnalité réelle, donc contradictoire, de " l'Ami du peuple ", recouverte tant par la légende qui se construisit à partir de sa mort tragique et fit de lui un des " Martyrs de la liberté " que par une historiographie aujourd'hui encore massivement hostile.

Jean Massin, Marat, Alinéa, 1993. Jean Massin, Marat, Alinéa, 1993.

|

|

Page sur Jean-Paul Marat du site Histoire en ligne. Page sur Jean-Paul Marat du site Histoire en ligne.  Page sur Jean-Paul Marat (site Notre histoire). Page sur Jean-Paul Marat (site Notre histoire).

Site Jean-Paul Marat. Site Jean-Paul Marat.

| | |