| La souveraine sous le règne de qui s'est consommée la séparation de l'Eglise catholique et de l'Eglise anglicane et de l'Eglise anglicane , commencée depuis près de trente ans, c'est Elisabeth (Elizabeth) Tudor (reine de 1558 à 1603), la soeur de Marie (Mary) Tudor. , commencée depuis près de trente ans, c'est Elisabeth (Elizabeth) Tudor (reine de 1558 à 1603), la soeur de Marie (Mary) Tudor. Lorsque, quelques heures après la mort de celle-ci (27 novembre 1558), le Parlement proclama « Madame Elisabeth », la fille de Henry VIII et d'Anne Boleyn avait vingt-cinq ans, car elle était née le 7 septembre 1533, quelques semaines seulement après le couronnement de sa mère à Westminster (1er juin). Grande, rousse, le front haut, les yeux clairs, les traits accentués, la démarche majestueuse, elle donnait l'impression de la froideur et de la dureté. Elle avait le don des réparties très vives ou même triviales; elle se moquait des gens les plus graves et battait ses dames d'honneur. Elle était coquette, sensuelle comme sa mère, et, sans parler de l'intrigue fameuse qu'elle eut, à quatorze ans, avec le beau Seymour, on peut se demander si elle s'en tint au flirt et au marivaudage. Sa culture générale était très poussée, et son précepteur Roger Ascham écrivait au recteur du gymnase protestant de Strasbourg : « Tout ce qu'Aristote requiert de qualités s'est donné rendez-vous dans sa personne. Elle a un peu plus de seize ans, et elle a la passion de la vraie religion et de la meilleure littérature. Elle parle le français et l'italien comme l'anglais ; le latin avec facilité, propriété et jugement ; le grec médiocrement, mais souvent et volontiers dans ses entretiens. Elle est fort habile en musique, sans y prendre grand plaisir. » Fut-elle la souveraine aux qualités incomparables dont Hume lui fait honneur, la reine au jugement sûr et à l'esprit net, « la grande vestale assise sur le trône d'Occident » dont parle Shakespeare? Faut-il, au contraire, voir en elle, avec Froude, une vieille fille sans charme, sans intelligence, sans volonté, n'ayant que fort peu contribué aux grandes choses qui remplirent son règne? Fut-elle encore, comme l'a dit un de ses ministres, « la pire des femmes et le plus grand des hommes »? Dans tous les cas, lors de son avènement, les vicissitudes de son existence antérieure n'avaient pas été sans la mûrir.

-

Elisabeth I d'Angleterre (1533-1603), fille de

Henri VIII et d'Anne Boleyn, par Porbus.

(musée de Versailles). Dès sa plus tendre enfance, en effet, Elisabeth avait été déclarée illégitime et, après la mort de sa mère (1536), un acte du Parlement l'avait mise hors de la famille royale; si, onze ans plus tard, le testament de son père l'avait rétablie dans son rang, Elisabeth avait pu craindre tôt après de se voir impliquée dans le procès qui se termina par la mort de l'amiral d'Angleterre Thomas Seymour, lord Sudley (1549) puis ce furent, au temps de Marie Tudor, son internement à la Tour de Londres, sa relégation loin de la capitale, l'obligation d'assister à la messe catholique , bref une vie de brusques et angoissantes alternatives. Lors donc que sonna pour elle l'heure des responsabilités, Elisabeth se trouvait vraiment formée par les événements, tout au moins dans une certaine mesure. Mais les brusques revirements de sa vie avaient développé dans son esprit, sinon de la timidité, du moins une véritable indécision que l'exercice du pouvoir masqua par la suite, sans l'effacer complètement. De là les flottements, les incertitudes, les hésitations que l'on remarque parfois dans la conduite d'Elisabeth, et dont toutes ne furent pas feintes. Sans doute y était-elle disposée, comme aux colères, à la dissimulation, à la faiblesse, au despotisme et la cruauté de la « lionne Tudor »; mais les alternatives de son passé ont certainement contribué pour une part, elles aussi, à l'essor de ses défauts comme à celui de ses qualités de souveraine. , bref une vie de brusques et angoissantes alternatives. Lors donc que sonna pour elle l'heure des responsabilités, Elisabeth se trouvait vraiment formée par les événements, tout au moins dans une certaine mesure. Mais les brusques revirements de sa vie avaient développé dans son esprit, sinon de la timidité, du moins une véritable indécision que l'exercice du pouvoir masqua par la suite, sans l'effacer complètement. De là les flottements, les incertitudes, les hésitations que l'on remarque parfois dans la conduite d'Elisabeth, et dont toutes ne furent pas feintes. Sans doute y était-elle disposée, comme aux colères, à la dissimulation, à la faiblesse, au despotisme et la cruauté de la « lionne Tudor »; mais les alternatives de son passé ont certainement contribué pour une part, elles aussi, à l'essor de ses défauts comme à celui de ses qualités de souveraine. Les conseillers d'Elisabeth.

Peut-être même convient-il d'aller plus loin et de dire que ces allernatives ont porté d'autres fruits. Elles sont pour quelque chose dans la remarquable façon dont Elisabeth sut choisir ses conseillers et leur assigner à chacun son rôle dans le Conseil privé, demeuré le principal organe du gouvernement de cette reine foncièrement et intégralement Anglaise. William Cecil, qui sera plus tard lord Burleigh, et Nicolas Bacon, son beau-frère, sir Francis Walsingham, le grand diplomate, plus tard le grand Francis Bacon, y représentent une politique Norfolk. Dudley en incarnent une autre. La reine les écoute, les excite, les déconcerte et s'assure leur fidélité en les divisant. Aucun ne la domine, mais tous sont dominés, et, si elle ne se marie pas, c'est apparemment qu'elle ne veut pas se donner un maître. Elle le regrette parfois; le jour, par exemple, où elle apprend la naissance de Jacques VI d'Écosse , elle se compare à «-une souche stérile »; mais l'amour du pouvoir a tôt fait de la consoler de tels dépits, sinon de calmer une jalousie et un orgueil dont Marie Stuart, et d'autres comme elle, ont connu tous les effets entre 1558 et 1603. Ce n'est pas, toutefois, dans les premiers temps de son règne, qu'Elisabeth a fait montre de dureté, et, plus encore, de cruauté. Elle devait en effet consolider tout d'abord son autorité souveraine et établir définitivement la prédominance de l'anglicanisme , elle se compare à «-une souche stérile »; mais l'amour du pouvoir a tôt fait de la consoler de tels dépits, sinon de calmer une jalousie et un orgueil dont Marie Stuart, et d'autres comme elle, ont connu tous les effets entre 1558 et 1603. Ce n'est pas, toutefois, dans les premiers temps de son règne, qu'Elisabeth a fait montre de dureté, et, plus encore, de cruauté. Elle devait en effet consolider tout d'abord son autorité souveraine et établir définitivement la prédominance de l'anglicanisme dans ses Etats. dans ses Etats. La politique religieuse : le tiomphe de l'Anglicanisme.

En 1558, de bons esprits doutaient encore de la possibilité de la victoire des idées nouvelles en Angleterre. Comme l'écrivait à Philippe II d'Espagne un observateur attentif (c'était Féria, son ambassadeur à Londres), les catholiques y constituaient la majorité du peuple; et si la capitale, le pays de Kent un observateur attentif (c'était Féria, son ambassadeur à Londres), les catholiques y constituaient la majorité du peuple; et si la capitale, le pays de Kent et les ports de mer adhéraient aux doctrines de la Réforme, le reste du pays demeurait attaché à la religion romaine. Mais déjà la plupart des jeunes nobles et aussi les universités s'étaient éloignés de celle-ci. Pour Elisabeth, profonde admiratrice de son père et résolue à se comporter comme lui en toutes choses, il y avait là de précieux auxiliaires dans une entreprise qu'elle sut mener à bien avec une prudence, un doigté, une dextérité vraiment remarquables. et les ports de mer adhéraient aux doctrines de la Réforme, le reste du pays demeurait attaché à la religion romaine. Mais déjà la plupart des jeunes nobles et aussi les universités s'étaient éloignés de celle-ci. Pour Elisabeth, profonde admiratrice de son père et résolue à se comporter comme lui en toutes choses, il y avait là de précieux auxiliaires dans une entreprise qu'elle sut mener à bien avec une prudence, un doigté, une dextérité vraiment remarquables.

L'Angleterre était lasse des brusques changements de religion que depuis près de vingt-cinq ans, lui avaient imposés ses souverains et qui l'avaient d'abord écartée de Rome pour constituer une Eglise indépendante, puis l'avaient ramenée dans le giron du Saint-Siège . Elisabeth eut le grand mérite de le comprendre et d'agir avec une lente et sage progression, se comportant dès le lendemain de son avènement en chef de l'Église d'Angleterre, mais n'assumant que le gouvernement de cette Église et ne s'en déclarant jamais « le chef suprême » - the suprerne head -, comme l'avait naguère fait Henri VIII. Le « Livre de la commune prière . Elisabeth eut le grand mérite de le comprendre et d'agir avec une lente et sage progression, se comportant dès le lendemain de son avènement en chef de l'Église d'Angleterre, mais n'assumant que le gouvernement de cette Église et ne s'en déclarant jamais « le chef suprême » - the suprerne head -, comme l'avait naguère fait Henri VIII. Le « Livre de la commune prière » fut remanié, et les réformes de Matthew Parker, sacré archevêque de Canterbury selon l'ordinal d'Édouard VI (1559), aboutirent, après une série de mesures préparatoires, à l'Acte d'uniformité (1564), qui rendit obligatoire Trente-neuf articles sur les Quarante-deux dont se composait la déclaration rédigée sous Édouard VI. Le corps officiel de la doctrine anglicane rejetait la suprématie spirituelle du pape, le sacrifice de la messe, la transsubstantiation, le purgatoire » fut remanié, et les réformes de Matthew Parker, sacré archevêque de Canterbury selon l'ordinal d'Édouard VI (1559), aboutirent, après une série de mesures préparatoires, à l'Acte d'uniformité (1564), qui rendit obligatoire Trente-neuf articles sur les Quarante-deux dont se composait la déclaration rédigée sous Édouard VI. Le corps officiel de la doctrine anglicane rejetait la suprématie spirituelle du pape, le sacrifice de la messe, la transsubstantiation, le purgatoire , l'invocation des saints , l'invocation des saints , le culte des images, les indulgences. Le pape Pie V condamna le « Livre de la commune prière », et, un peu plus tard, en promulguant la bulle Regnum Dei, prononça l'excommunication et la déposition d'Elisabeth (1570). Mais l'anglicanisme , le culte des images, les indulgences. Le pape Pie V condamna le « Livre de la commune prière », et, un peu plus tard, en promulguant la bulle Regnum Dei, prononça l'excommunication et la déposition d'Elisabeth (1570). Mais l'anglicanisme était désormais établi en Angleterre. était désormais établi en Angleterre.

-

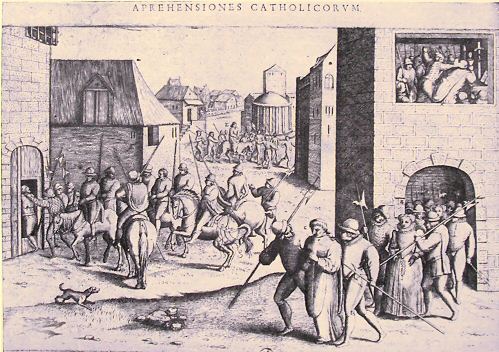

Arrestation des catholiques à l'époque d'Elisabeth. - Les scènes réunies sur cette

estampe représentent : 1° l'arrivée des soldats dans une pièce où un prêtre célèbre la

messe catholique; 2° l'arrestation du prêtre officiant et des fidèles assistants; 3°

l'internement des catholiques dans une prison; 4° la conduite d'un prêtre catholique

au supplice (Bibl. Nat.). La querelle avec Marie Stuart.

La nouvelle confession n'était cependant pas acceptée par tous : la fille de Henri VIII avait pu s'en rendre compte avant même d'avoir été frappée d'excommunication par Pie V, dès le lendemain du jour où Marie Stuart, vaincue par ses sujets révoltés, était venue chercher un asile dans les États de sa « bonne cousine » Elisabeth. Sans raconter longuement l'histoire de Marie Stuart, du moins faut-il rappeler que cette fille de Jacques V et de Marie de Lorraine s'était trouvée reine d'Ecosse quelques jours après sa naissance (décembre 1542); que, dès sa plus tendre enfance, elle avait été mariée au Dauphin de France quelques jours après sa naissance (décembre 1542); que, dès sa plus tendre enfance, elle avait été mariée au Dauphin de France et avait été envoyée sur le continent pour y recevoir une éducation toute française (août 1548); enfin que Henri II avait fait prendre à ses enfants les titres de roi d'Ecosse, d'Angleterre et d'Irlande et avait été envoyée sur le continent pour y recevoir une éducation toute française (août 1548); enfin que Henri II avait fait prendre à ses enfants les titres de roi d'Ecosse, d'Angleterre et d'Irlande . Vainement, après la mort de son père, François II, devenu roi de France, et Marie Stuart, autorisée par son époux, avaient-ils formellement reconnu les droits d'Elisabeth à la couronne d'Angleterre; jamais la « reine vierge » n'oublia l'affront qui lui avait été fait tout d'abord. Marie Stuart en eut la preuve lorsqu'en 1561, après la mort de François II, elle regagna l'Écosse où, jusqu'à l'année précédente, sa mère avait agi au mieux des intérêts du pays et de sa fille, en dépit de difficultés grandissantes. . Vainement, après la mort de son père, François II, devenu roi de France, et Marie Stuart, autorisée par son époux, avaient-ils formellement reconnu les droits d'Elisabeth à la couronne d'Angleterre; jamais la « reine vierge » n'oublia l'affront qui lui avait été fait tout d'abord. Marie Stuart en eut la preuve lorsqu'en 1561, après la mort de François II, elle regagna l'Écosse où, jusqu'à l'année précédente, sa mère avait agi au mieux des intérêts du pays et de sa fille, en dépit de difficultés grandissantes. Introduction de la réforme en Ecosse.

Ces difficultés tenaient pour une part à la traditionnelle indocilité des lairds écossais, mais pour une bonne part aussi à l'esprit nouveau que la Réforme avait introduit dans la contrée. Et non pas une réforme luthérienne , comme l'avaient d'abord prêchée quelques étudiants des universités du continent (Hamilton en 1527, George Wishart en 1544-1546), mais une réforme calviniste , comme l'avaient d'abord prêchée quelques étudiants des universités du continent (Hamilton en 1527, George Wishart en 1544-1546), mais une réforme calviniste , celle dont John Knox s'était fait le propagateur à son retour de Genève en 1559. Auparavant déjà, les seigneurs gagnés aux doctrines protestantes avaient signé à Édimbourg , celle dont John Knox s'était fait le propagateur à son retour de Genève en 1559. Auparavant déjà, les seigneurs gagnés aux doctrines protestantes avaient signé à Édimbourg le fameux accord ou Covenant instituant la « Congrégation » de Christ le fameux accord ou Covenant instituant la « Congrégation » de Christ contre celle de Satan contre celle de Satan et de l'idolâtrie (3 décembre 1557) et empêché Marie de Lorraine de réaliser en Ecosse une réforme purement catholique et de l'idolâtrie (3 décembre 1557) et empêché Marie de Lorraine de réaliser en Ecosse une réforme purement catholique . Tôt après l'arrivée de Knox et sous son influence, le «-Parlement de la Réforme » (Reforrnalion Parliament) adoptait la « Confession de foi professée par les protestants . Tôt après l'arrivée de Knox et sous son influence, le «-Parlement de la Réforme » (Reforrnalion Parliament) adoptait la « Confession de foi professée par les protestants d'Ecosse », abolissait toute juridiction de l'évêque de Rome dans le royaume et confiait à ce farouche Pasteur le soin d'organiser l'Église presbytérienne, la Kirk. Ainsi, quand Marie Stuart, veuve de François II, rentra en Écosse, le protestantisme y était définitivement constitué. Le calvinisme, - un calvinisme particulièrement rigide, républicain et laïque, - y était devenu la religion officielle : pas d'évêques, rien que des ministres, et un certain nombre d'« anciens », tous élus; la messe était proscrite sous peine d'amende, puis de prison, enfin de mort. d'Ecosse », abolissait toute juridiction de l'évêque de Rome dans le royaume et confiait à ce farouche Pasteur le soin d'organiser l'Église presbytérienne, la Kirk. Ainsi, quand Marie Stuart, veuve de François II, rentra en Écosse, le protestantisme y était définitivement constitué. Le calvinisme, - un calvinisme particulièrement rigide, républicain et laïque, - y était devenu la religion officielle : pas d'évêques, rien que des ministres, et un certain nombre d'« anciens », tous élus; la messe était proscrite sous peine d'amende, puis de prison, enfin de mort. Les difficultés et la mort de Marie Stuart.

Fervente catholique, Marie Stuart se refusa toujours à ratifier les actes de 1560, tout en essayant de calmer les défiances qui l'avaient accueillie à son retour. Mais peut-on réellement désarmer la passion religieuse? En faisant célébrer la messe dans la chapelle d'Holyrood , la reine d'Écosse , la reine d'Écosse déchaîna une vraie tempête. Dès lors, consciente de sa faiblesse, elle se chercha des soutiens. Elisabeth ayant répondu à ses avances de la façon la plus décevante et les princes étrangers aspirant à sa main étant presque tous protestants, Marie prit pour époux un catholique parmi ses sujets. Son choix s'arrêta sur son cousin Henry Darnley, fils du comte Lennox et arrière-petit-fils de Henry VIl Tudor. déchaîna une vraie tempête. Dès lors, consciente de sa faiblesse, elle se chercha des soutiens. Elisabeth ayant répondu à ses avances de la façon la plus décevante et les princes étrangers aspirant à sa main étant presque tous protestants, Marie prit pour époux un catholique parmi ses sujets. Son choix s'arrêta sur son cousin Henry Darnley, fils du comte Lennox et arrière-petit-fils de Henry VIl Tudor. Darnley, brillant cavalier, mais âme couarde et caractère jaloux, ne donna pas à la reine un appui sérieux et, par contre, ce mariage décevant mécontenta les grandes familles d'Écosse , fournit un thème inépuisable aux prédicants presbytériens et exaspéra Elisabeth. Bientôt même, Darnley, dépité de se voir refuser la couronne royale, qu'il réclamait, se tourna contre marie et fit assassiner l'Italien Rizzio, son principal conseiller (mars 1566). Si quelques semaines plus tard, et à la veille de la naissance de son fils Jacques VI (19 juin, la reine d'Écosse se réconciliait avec son époux, de nouvelles querelles vinrent très vite séparer la femme et le mari, et l'assassinat de Darnley par les chefs de la noblesse rendit Marie Stuart veuve une seconde fois (10 février 1567). On sait le reste : à la suite de circonstances encore mal connues, celle-ci ne tarda pas à prendre pour époux le comte de Bothwell, le principal assassin de Darnley (15 mai 1567), et l'Écosse tout entière se souleva contre sa souveraine. Vaincue sans combat à Carberry-Hill et enfermée à Lochleven, d'où elle ne tarda pas à s'échapper, vaincue de nouveau à Langside un peu plus tard, Marie Stuart ne se vit plus d'autre ressource, le 16 mai 1568, que de demander un asile en Angleterre à la reine Elisabeth. , fournit un thème inépuisable aux prédicants presbytériens et exaspéra Elisabeth. Bientôt même, Darnley, dépité de se voir refuser la couronne royale, qu'il réclamait, se tourna contre marie et fit assassiner l'Italien Rizzio, son principal conseiller (mars 1566). Si quelques semaines plus tard, et à la veille de la naissance de son fils Jacques VI (19 juin, la reine d'Écosse se réconciliait avec son époux, de nouvelles querelles vinrent très vite séparer la femme et le mari, et l'assassinat de Darnley par les chefs de la noblesse rendit Marie Stuart veuve une seconde fois (10 février 1567). On sait le reste : à la suite de circonstances encore mal connues, celle-ci ne tarda pas à prendre pour époux le comte de Bothwell, le principal assassin de Darnley (15 mai 1567), et l'Écosse tout entière se souleva contre sa souveraine. Vaincue sans combat à Carberry-Hill et enfermée à Lochleven, d'où elle ne tarda pas à s'échapper, vaincue de nouveau à Langside un peu plus tard, Marie Stuart ne se vit plus d'autre ressource, le 16 mai 1568, que de demander un asile en Angleterre à la reine Elisabeth.

-

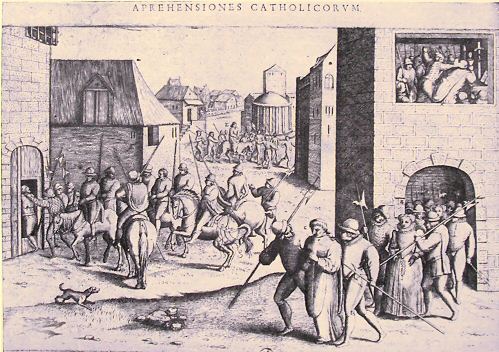

Exécution de Marie Stuart, dans une salle du château de Fotheringay,

(Northumberland) le 8 février 1587. Le château fut ensuite détruit sur l'ordre de

Jacques Ier, fils de Marie Stuart. (Gravure de De Lille,

d'après un dessin de B. Picard, Bibl. Nat.). Celle-ci, qui détestait les tendances démocratiques du calvinisme et qui avait surtout pour sujets des catholiques et qui avait surtout pour sujets des catholiques , s'était bien gardée, au début de son règne, de soutenir les presbytériens écossais dans leurs luttes contre Marie de Lorraine; pour demeurer maîtresse dans ses propres États, elle avait adopté une attitude de stricte neutralité, tout au moins apparente, et s'était même, en quelque façon, posée en arbitre. Elle garda encore cette attitude le jour où Marie Stuart lui eut demandé l'hospitalité, ne voulant la laisser passer ni en France , s'était bien gardée, au début de son règne, de soutenir les presbytériens écossais dans leurs luttes contre Marie de Lorraine; pour demeurer maîtresse dans ses propres États, elle avait adopté une attitude de stricte neutralité, tout au moins apparente, et s'était même, en quelque façon, posée en arbitre. Elle garda encore cette attitude le jour où Marie Stuart lui eut demandé l'hospitalité, ne voulant la laisser passer ni en France , ni en Espagne , ni en Espagne , où elle eût été trop dangereuse. Mais voici que, bientôt, la présence de la reine d'Écosse s'avère un péril pour l'autorité d'Elisabeth; les catholiques anglais n'attendent-ils pas d'elle, en effet, la restauration de leur religion dans la contrée? Dès 1569, il se produit un soulèvement dans les pays du Nord, Northumberland et Westmoreland. Bientôt, la situation devient plus grave encore : le pape a déclaré bâtarde Elisabeth et a dégagé tous ses sujets de leur serment d'allégeance envers elle, ce qui détermine contre la reine d'Angleterre nombre de complots ou même de véritables conspirations. Celles-ci sont réprimées de manière sanglante et finissent par atteindre Marie Stuart elle-même; des catholiques anglais, des prêtres formés dans les collèges fondés sur le continent (à Douai , où elle eût été trop dangereuse. Mais voici que, bientôt, la présence de la reine d'Écosse s'avère un péril pour l'autorité d'Elisabeth; les catholiques anglais n'attendent-ils pas d'elle, en effet, la restauration de leur religion dans la contrée? Dès 1569, il se produit un soulèvement dans les pays du Nord, Northumberland et Westmoreland. Bientôt, la situation devient plus grave encore : le pape a déclaré bâtarde Elisabeth et a dégagé tous ses sujets de leur serment d'allégeance envers elle, ce qui détermine contre la reine d'Angleterre nombre de complots ou même de véritables conspirations. Celles-ci sont réprimées de manière sanglante et finissent par atteindre Marie Stuart elle-même; des catholiques anglais, des prêtres formés dans les collèges fondés sur le continent (à Douai surtout) pour évangéliser le royaume, des jésuites sont pris et exécutés. Un jour vient où Elisabeth fait voter par le Parlement et promulgue une loi autorisant à condamner à mort toute personne se croyant des droits à la couronne et en faveur de qui aurait été projetée ou fomentée quelque insurrection ou quelque atteinte à la personne de la reine Elisabeth. Peu après, le complot de Babington est découvert et Marie Stuart y est impliquée; à la suite d'un procès où tout fut irrégulier, la haute cour de justice devant laquelle elle avait été traduite prononça contre elle la peine capitale. Elisabeth eût voulu éviter la responsabilité de cette mort et elle invita le gardien de la reine d'Écosse, qui s'y refusa, à la faire disparaître. Chacun connaît la touchante résignation et la fermeté de Marie Stuart sur l'échafaud : c'est en reine qu'elle mourut au château de Fotheringay, le 8 février 1587, après quelque dix-neuf ans de captivité. surtout) pour évangéliser le royaume, des jésuites sont pris et exécutés. Un jour vient où Elisabeth fait voter par le Parlement et promulgue une loi autorisant à condamner à mort toute personne se croyant des droits à la couronne et en faveur de qui aurait été projetée ou fomentée quelque insurrection ou quelque atteinte à la personne de la reine Elisabeth. Peu après, le complot de Babington est découvert et Marie Stuart y est impliquée; à la suite d'un procès où tout fut irrégulier, la haute cour de justice devant laquelle elle avait été traduite prononça contre elle la peine capitale. Elisabeth eût voulu éviter la responsabilité de cette mort et elle invita le gardien de la reine d'Écosse, qui s'y refusa, à la faire disparaître. Chacun connaît la touchante résignation et la fermeté de Marie Stuart sur l'échafaud : c'est en reine qu'elle mourut au château de Fotheringay, le 8 février 1587, après quelque dix-neuf ans de captivité. L' « Invincible armada ».

Philippe II aurait pu naguère donner son fils don Carlos pour époux à Marie Stuart et, depuis longtemps déjà, il s'était intéressé à son sort; sa main se retrouve dans plusieurs des conspirations tramées à l'époque en Angleterre. N'ayant pu la secourir en temps opportun, il voulut du moins venger sa mort ce même temps que satisfaire ses nombreux griefs personnels contre Elisabeth. N'avait-il pas été écarté par elle quand il avait brigué sa main? N'avait-il pas à se plaindre fortement d'elle, en tant que catholique? Et enfin, comme roi d'Espagne , n'avait-il pas à venger les coups de main que, depuis vingt ans, les corsaires anglais ne cessaient de diriger au delà de la «-ligne des amitiés » contre ses flottes ou contre ses principaux ports d'outre-mer? Minutieusement, Philippe II prépara donc une descente espagnole en Angleterre; toute la force de l'Espagne fut mobilisée au cours de l'année 1587. Une flotte partie de Lisbonne devait venir embarquer l'armée du duc de Parme , n'avait-il pas à venger les coups de main que, depuis vingt ans, les corsaires anglais ne cessaient de diriger au delà de la «-ligne des amitiés » contre ses flottes ou contre ses principaux ports d'outre-mer? Minutieusement, Philippe II prépara donc une descente espagnole en Angleterre; toute la force de l'Espagne fut mobilisée au cours de l'année 1587. Une flotte partie de Lisbonne devait venir embarquer l'armée du duc de Parme dans les Pays-Bas dans les Pays-Bas et la débarquer sur les rivages britanniques. et la débarquer sur les rivages britanniques. L'alarme fut poignante, les préparatifs de défense un peu décousus. Lord Howard, chef suprême de la flotte, eut sous ses ordres, comme vice-amiral, Francis Drake, qui s'était signalé par le pillage des ports du Chili , du Pérou , du Pérou et enfin de Cadix et enfin de Cadix . La plupart des « chiens de mer », comme s'appelaient les pirates anglais, accoururent. La défense sur terre fut préparée précipitamment. Depuis la bataille de Lépante, l'Espagne . La plupart des « chiens de mer », comme s'appelaient les pirates anglais, accoururent. La défense sur terre fut préparée précipitamment. Depuis la bataille de Lépante, l'Espagne passait pour invincible sur mer. Elle lança sur l'Océan cent trente-deux vaisseaux bien commandés et pourvus de bons équipages, qui arrivèrent le 19 juillet 1588 en vue de l'Angleterre. Si Medina Sidonia avait aussitôt attaqué Plymouth, il aurait paralysé la défense. Il n'osa pas s'écarter des ordres précis de son maître et défila le long des côtes, laissant aux trente-quatre médiocres bâtiments de la marine royale et à l'innombrable essaim des corsaires et des navires de commerce l'avantage de l'offensive. passait pour invincible sur mer. Elle lança sur l'Océan cent trente-deux vaisseaux bien commandés et pourvus de bons équipages, qui arrivèrent le 19 juillet 1588 en vue de l'Angleterre. Si Medina Sidonia avait aussitôt attaqué Plymouth, il aurait paralysé la défense. Il n'osa pas s'écarter des ordres précis de son maître et défila le long des côtes, laissant aux trente-quatre médiocres bâtiments de la marine royale et à l'innombrable essaim des corsaires et des navires de commerce l'avantage de l'offensive. « Nous allons leur arracher les plumes», dit Howard à ses marins, et bientôt l' «-Armada » fut harcelée de jour et de nuit. Ses équipages furent déconcertés par cette tactique nouvelle, ses manoeuvres contrariées par une brusque saute des vents et la traîtrise des courants de la Manche. Aussi l' « Armada » arriva-t-elle en désordre devant Dunkerque , où le duc de Parme renonça à la traversée. Medina Sidonia entreprit alors de retourner en Espagne en contournant l'archipel britannique. Il n'avait plus que cinquante-trois vaisseaux quand il reparut dans son pays. Tout danger n'était pas conjuré : les Espagnols eurent même certains succès, quelques-uns aux dépens aussi des Français, comme la prise de Blavet, de la presqu île de Crozon, où se trouve encore la Pointe des Espagnols, dont la reprise coûta la vie à Frobisher, un des plus renommés des corsaires. L'attaque de Cadix , où le duc de Parme renonça à la traversée. Medina Sidonia entreprit alors de retourner en Espagne en contournant l'archipel britannique. Il n'avait plus que cinquante-trois vaisseaux quand il reparut dans son pays. Tout danger n'était pas conjuré : les Espagnols eurent même certains succès, quelques-uns aux dépens aussi des Français, comme la prise de Blavet, de la presqu île de Crozon, où se trouve encore la Pointe des Espagnols, dont la reprise coûta la vie à Frobisher, un des plus renommés des corsaires. L'attaque de Cadix fut alors décidée : Howard, Essex, Raleigh forcèrent l'entrée du port, la ville fut prise d'assaut, pillée, rançonnée (1596). L'Espagne était vaincue et bien vaincue. fut alors décidée : Howard, Essex, Raleigh forcèrent l'entrée du port, la ville fut prise d'assaut, pillée, rançonnée (1596). L'Espagne était vaincue et bien vaincue.

La politique extérieure d'Elisabeth. Sa popularité en Angleterre.

Elisabeth n'avait pas attendu ce triomphe pour jouer en dehors de son propre royaume le rôle de protecteur du protestantisme. En France , dès le début des Guerres de religion et jusqu'au jour où Henri IV eut achevé de conquérir son royaume ; aux Pays-Bas , dès le début des Guerres de religion et jusqu'au jour où Henri IV eut achevé de conquérir son royaume ; aux Pays-Bas où, après de longues hésitations, elle envoya des subsides et des secours militaires, - qu'elle prétendit d'ailleurs se faire payer par la reconnaissance de son protectorat sur les Provinces-Unies, - elle était intervenue de façon plus ou moins heureuse, mais elle avait toujours combattu la politique catholique de Philippe Il et avait su donner une haute idée de sa puissance. Aussi, déjà avant 1588, la considérait-on, dans toutes les parties du monde protestant, comme le soutien de la Réforme. où, après de longues hésitations, elle envoya des subsides et des secours militaires, - qu'elle prétendit d'ailleurs se faire payer par la reconnaissance de son protectorat sur les Provinces-Unies, - elle était intervenue de façon plus ou moins heureuse, mais elle avait toujours combattu la politique catholique de Philippe Il et avait su donner une haute idée de sa puissance. Aussi, déjà avant 1588, la considérait-on, dans toutes les parties du monde protestant, comme le soutien de la Réforme. Les Anglais le savaient et ils en étaient fiers. De là, les louanges données par les poètes au gouvernement de la « reine vierge »; et l'exaltation de l'amour-propre national, après l'échec de l'invasion espagnole, - une exaltation proportionnelle à la crainte que la menace avait inspirée, - vint encore accroitre la bonne opinion qu'ils avaient du gouvernement de leur souveraine. Il en résulta un nouvel accroissement d'autorité pour Elisabeth et une recrudescence du loyalisme de ses sujets. Déjà, en 1588, les catholiques avaient fait bloc avec le reste de la nation britannique contre l'envahisseur du dehors. Par la suite, ceux-là même qui ne partageaient pas les croyances nouvelles et qui étaient persécutés, les catholiques demeurés nombreux jusqu'à la fin du règne, les puritains dont Elisabeth redoutait et combattait rudement les doctrines avancées, tous lui demeurèrent indéfectiblement attachés. On vit un puritain, après l'amputation de

sa main droite, lancer son chapeau en l'air avec sa main gauche en criant : « Vive la reine! » La politique intérieure et le malaise social.

L'habile et heureuse politique extérieure d'Elisabeth faisait ainsi oublier aux Anglais les erreurs et la dureté de sa domination intérieure. Rarement, en effet, l'Angleterre subit un despotisme plus rigoureux qu'au temps de la dernière des Tudor. Jalouse de son autorité comme elle l'était, elle n'aimait pas les Parlements, alors même qu'ils se montraient empressés à lui complaire; elle ne les réunit donc qu'assez rarement - treize fois en quarante-quatre années de règne - et seulement en cas de nécessité absolue, pour voter les subsides dont elle avait besoin. Du moins eut-elle le mérite de ne pas les supprimer et, parfois même, de les remercier de leurs remontrances et d'en tenir compte? Celles-ci se produisirent surtout à propos de la politique financière d'Elisabeth, dont tous les historiens sont unanimes à reconnaître l'avarice extrême; elle tardait à pourvoir à la nomination des sièges épiscopaux vacants, afin de s'en réserver les revenus. Cette avarice ne suffit pas toutefois à expliquer les côtés tragiques du temps; il faut encore tenir compte de nombre de causes, à commencer par la situation financière que ses prédécesseurs lui avaient léguée, auxquelles elle remédia de son mieux, dès son avènement; une refonte des monnaies d'or et d'argent remit en circulation des pièces de bon aloi.

Mais ces mesures ne suffirent pas à améliorer vraiment la crise sociale qu'avait déterminée en Angleterre la révolution religieuse. Cette révolution avait porté aux artisans ruraux un coup terrible; elle les avait privés sans compensation de la majeure partie de leur travail et leur avait retiré leur meilleure clientèle, les églises et les monastères. En vain, dès le début de son règne, Elisabeth prit une série de mesures pour la répression du vagabondage et de la mendicité; force lui fut d'y revenir par la suite à plus d'une reprise et d'édicter des « lois des pauvres », poor laws, qui, « inspirées de l'esprit médiéval, moins la charité », ne laissèrent aux artisans ruraux aucune possibilité d'économie ni aucune chance d'amélioration de leur sort. Là réside, comme aussi dans la « misère d'Irlande », le côté regrettable du règne d'Elisabeth. », le côté regrettable du règne d'Elisabeth. Par contre, les classes industrielles et commerçantes des villes bénéficièrent d'une réelle prospérité. Les lois sur l'apprentissage et sur la journée de douze heures, tôt promulguées, contribuèrent à un progrès industriel auquel ajouta un afflux de tisserands hollandais chassés de leur pays par les rigueurs du duc d'Albe. Dès lors, aux industries de la laine s'ajouta (dans le comté de Norfolk) la fabrication des étoffes de lin. En même temps, le commerce extérieur se développait; tandis que continuaient les relations avec la Moscovie, Thomas Gresham fondait la Bourse de Londres, et la Compagnie des Merciers, ses collègues, fournissait des preuves multiples de son active et audacieuse initiative. La Compagnie des Indes orientales recevait sa charte de fondation, au dernier jour du siècle finissant (31 décembre 1500). Ainsi s'explique, comme aussi par la splendeur de la littérature anglaise du temps, le souvenir que le peuple britannique a gardé des jours de la « bonne reine Bess». La reconnaissance populaire a prêté à Elisabeth des qualités et des mérites qu'elle n'avait pas et l'a fait bénéficier d'une auréole qui revient davantage à tout le pays qu'à sa souveraine. (HGP). | |