|

Constitution

de la société courtoise.

Dès le XIe

siècle se constituent, surtout dans le Midi et le Sud-ouest de la

France, en Provence,

en Aquitaine, des centres de vie aristocratique.

Là, dans la paix, les moeurs des nobles s'adoucissent sous l'influence

des dames, qui prennent sur les seigneurs un ascendant de plus en plus

marqué.

Par suite de certains faits politiques,

ces moeurs du Midi gagnèrent le Nord. Aliénor

d'Aquitaine ayant épousé le roi Louis

VII, avec elle et ses gens s'introduisirent à la cour de France

des manières et des usages de leur pays. Ses deux filles épousèrent

l'une, Alix, le comte de Blois, l'autre, Marie, celui de Champagne; il

n'est pas étonnant qu'elles aient apporté dans leurs cours

respectives les goûts raffinés qu'elles tenaient de leur mère.

La comtesse Marie de Champagne surtout exerça sur son entourage

une influence prépondérante. Enfin, dans les croisades,

les barons du Nord se mêlant à ceux du Midi connurent et prirent

leurs façons de vivre.

A l'isolement où les seigneurs s'étaient

longtemps tenus dans leurs châteaux,

succède la vie en société, la vie de cour, qui réunit

constamment dames et chevaliers. Des deux côtés on cherche

à se faire valoir les dames veulent mériter les hommages,

les chevaliers veulent plaire par leur fidélité et leur bravoure.

En littérature,

un tel public aimera des oeuvres moins rudes en leur fond et moins frustes

en leur forme que ne l'étaient les chansons

de geste; il goûtera une poésie qui exalte les dames,

représente les chevaliers accomplissant pour elles des prouesses,

exprime les sentiments de l'amour. Enfin ce public,

plus instruit, lira les oeuvres qui lui seront offertes, et dont la forme

sera plus soignée par les poètes.

Ainsi, en même temps qu'elle s'initiait

à la vie de cour sous l'influence du Midi, la société

aristocratique du Nord se détournait des oeuvres qui l'avaient charmée

jadis, les chansons de geste désormais passées de mode. Alors

les trouvères lui présentent

une littérature nouvelle, conforme à ses nouvelles aspirations.

Elle se fait lire et lit des romans, elle écrit

et chante des chansons : toujours, dans chansons

et dans romans, c'est l'amour qu'il est question, et de chevalerie.

Poésie narrative

: les romans

Le mot roman

signifie à l'origine un récit, une narration, en vers et

en langue vernaculaire ( Les

langues romanes) : c'est une oeuvre d'imitation

ou d'invention. Le roman, qui se présente comme le récit

d'une aventure plus ou moins fictive, s'oppose cette autre composition

longue qu'est la chanson de geste, en ce que celle-ci a toujours, ou prétend

avoir un fondement historique. Nous entrons ici dans la littérature

proprement d'invention et d'imitation. La forme des romans est aussi plus

soignée que celle des chansons de geste, avec des rimes, car ils

sont destinés à être lus. Les

langues romanes) : c'est une oeuvre d'imitation

ou d'invention. Le roman, qui se présente comme le récit

d'une aventure plus ou moins fictive, s'oppose cette autre composition

longue qu'est la chanson de geste, en ce que celle-ci a toujours, ou prétend

avoir un fondement historique. Nous entrons ici dans la littérature

proprement d'invention et d'imitation. La forme des romans est aussi plus

soignée que celle des chansons de geste, avec des rimes, car ils

sont destinés à être lus.

Dans ces romans règne

l'amour courtois, par opposition aux sentiments féodaux des chansons

de geste. Tandis que celles-ci chantent la guerre contre les infidèles

ou les luttes entre grands vassaux, ceux-là narrent les aventures

de chevaliers qui, tantôt pour obéir à la dame de leurs

pensées, tantôt pour accomplir un voeu, exécutent des

prouesses merveilleuses.

Caractères

essentiels des romans.

Le lecteur des romans

est d'abord surpris par l'abondance du merveilleux

: enchanteurs, fées, fontaines

miraculeuses, nains et géants,

L'imagination des auteurs semble inépuisable.

Les exploits accomplis

par les chevaliers ne sont pas, comme ceux des héros de chansons

de geste, pris dans la réalité et amplifiés; ils sont

purement imaginaires et, au lieu d'avoir une utilité comme la destruction

d'ennemis véritables, parfaitement vains.

L'amour, qui dans

les chansons n'apparaissait guère, tient ici une place considérable,

non seulement comme « mobile » des actions (c'est l'amour

qui inspire tout le Tristan et qui règle la vie de Lancelot),

mais comme objet d'une étude parfois très subtile : qu'on

lise par exemple, dans le Chevalier au Lion ,

les premières entrevues d'Yvain et de sa dame. ,

les premières entrevues d'Yvain et de sa dame.

Un attrait non médiocre

de ces romans était sans aucun doute la peinture de la vie aristocratique

: belles entrées princières dans les villes, riches intérieurs,

toilettes soignées, somptueux festins, moeurs raffinées.

Les Romans de

la Table ronde.

Les Romans de

la Table ronde ont pour origine les traditions celtiques sur le roi Arthur

et ses chevaliers. On y joint la légende du Graal,

vase où Joseph d'Arimathie recueillit

le sang de Jésus. Ces histoires bretonnes

passent d'abord en France (XIIe

siècle) sous forme de lais, dont les plus

célèbres sont ceux de Marie de

France.

ont pour origine les traditions celtiques sur le roi Arthur

et ses chevaliers. On y joint la légende du Graal,

vase où Joseph d'Arimathie recueillit

le sang de Jésus. Ces histoires bretonnes

passent d'abord en France (XIIe

siècle) sous forme de lais, dont les plus

célèbres sont ceux de Marie de

France.

Légendes

Arthuriennes.

Les luttes des Celtes

de la Grande-Bretagne contre les Saxons, aux Ve

et VIe siècles (

contre les Saxons, aux Ve

et VIe siècles ( L'Angleterre

au Moyen âge), avaient inspiré, au Xe

siècle, la chronique latine

de Nennius, où apparaissait pour la première

fois Arthur. Cette chronique fut développée et complétée,

au commencement du XIIe siècle,

par Gaufrey ou Jofroy (né à Monmouth,

mort en 1154), dans son Historia regum Britanniae. Arthur, simple

chef de clan, nous y est représenté comme un roi longtemps

victorieux des ennemis de la Grande-Bretagne, et dont les chevaliers, les

plus braves et les plus polis de la chrétienté, prennent

place autour d'une table ronde, pour éviter toute querelle de préséance.

Arthur finit par être mortellement blessé dans une bataille;

il disparaît alors, mais ses fidèles disent qu'il a été

transporté dans le séjour des bienheureux, l'île d'Avalon,

d'où quelque jour il reviendra ( L'Angleterre

au Moyen âge), avaient inspiré, au Xe

siècle, la chronique latine

de Nennius, où apparaissait pour la première

fois Arthur. Cette chronique fut développée et complétée,

au commencement du XIIe siècle,

par Gaufrey ou Jofroy (né à Monmouth,

mort en 1154), dans son Historia regum Britanniae. Arthur, simple

chef de clan, nous y est représenté comme un roi longtemps

victorieux des ennemis de la Grande-Bretagne, et dont les chevaliers, les

plus braves et les plus polis de la chrétienté, prennent

place autour d'une table ronde, pour éviter toute querelle de préséance.

Arthur finit par être mortellement blessé dans une bataille;

il disparaît alors, mais ses fidèles disent qu'il a été

transporté dans le séjour des bienheureux, l'île d'Avalon,

d'où quelque jour il reviendra ( La

légende d'Arthur et la légende de Frédéric

Barberousse). Wace, en 1155, développe

cette légende dans son roman en vers, le Brut La

légende d'Arthur et la légende de Frédéric

Barberousse). Wace, en 1155, développe

cette légende dans son roman en vers, le Brut . .

Légende

du Saint-Graal.

Aux légendes

arthuriennes proprement dites, se mêla de très bonne heure

celle du Saint-Graal. Le Graal serait le vase où Joseph d'Arimathie

recueillit le sang du Christ; ce vase fut confondu avec celui de la Cène.

Le Graal, perdu, devait être retrouvé par un chevalier au

coeur pur; et Perceval fut le plus illustre des héros qui partirent

à la quête du Graal.

-

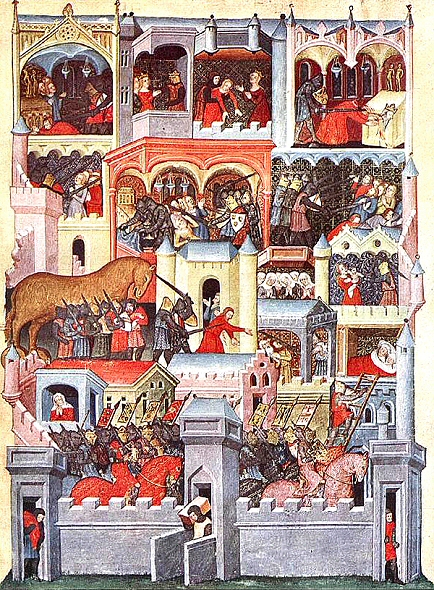

Les

chevaliers d'Arthur, assemblés autour de la

Table

ronde ont une vision du Graal.

Illustration

d'une manuscrit de Lancelot du Lac de

Gautier

Map (XVe s.).

Mythologie.

Enfin l'enchanteur

Merlin, introduit d'abord par Gaufrey, d'après

Nennius, joue un rôle considérable dans plusieurs de ces romans;

il y représente, avec les fées, une vieille mythologie très

difficile à reconstituer, et que les auteurs de lais ou de romans

ne comprennent déjà plus.

Les

lais (XIIe siècle).

Sous leur forme

la plus simple, les narrations brodées sur des sujets venus de (Grande-)Bretagne

sont des lais, courts poèmes, sortes de nouvelles en vers, chantés

par les bardes gallois. Les romans de la Table ronde ont été

tirés de ces lais . Ces lais furent traduits en français

au XIIe siècle.

Sur les vingt lais

bretons que nous avons conservés, quinze sont dus à une certaine

Marie, qui a vécu en Angleterre au XIIe

siècle, mais qui était née en France, et que l'on

appelle Marie de France. La prédominance

y est donnée soit au fabuleux, soit au féerique, soit à

la peinture de l'amour. En voici un exemple, du dernier type :

• Un chevalier

vient tous les soirs contempler une dame accoudée à sa fenêtre;

le mari de la dame lui demande ce qu'elle fait là; elle répond

qu'elle écoute le rossignol; le mari, un brutal, fait tuer l'oiselet;

la dame envoie le corps de la petite victime au chevalier, qui le garde

en une boîte d'or.

Le

roman de Tristan et Yseult (XIIe

siècle).

On retrouve l'amour

« plus fort que la vie et que la mort » dans la légende

de Tristan .

Les funestes amours de Tristan et d'Yseult (Iseult) furent un des

sujets de romans les plus en faveur. Les deux rédactions principales

sont de la seconde moitié du XIIe

siècle (l'une est de Béroul, l'autre de Thomas). .

Les funestes amours de Tristan et d'Yseult (Iseult) furent un des

sujets de romans les plus en faveur. Les deux rédactions principales

sont de la seconde moitié du XIIe

siècle (l'une est de Béroul, l'autre de Thomas).

• Tristan,

prince de Léonois ,est le neveu du roi de Cornouailles, Marc. En

combattant un monstre qui désolait le pays, il est blessé

à l'épaule. Emporté en Irlande sur une barque sans

voile ni rames, il y est guéri par Yseult, la reine. Plus tard il

est chargé par son oncle d'aller chercher cette même Yseult

que Marc doit épouser. Sur le navire qui les mène d'Irlande

en Cornouailles, Tristan et Yseult boivent par erreur un philtre

(ou breuvage magique) destiné à lier Yseult et Marc d'un

amour inaltérable. De là une passion fatale qui les unit

l'un à l'autre, et qui les fait souffrir puisqu'ils ne peuvent s'épouser.La

suite de l'histoire nous présente de nombreux épisodes où

cette passion fait le tourment des trois personnages.

-

Tristan

et Yseult sur le bateau qui les mène en

Cornouaille.

(Illustration de la fin du XVe s.)

Le dénouement

varie selon les diverses formes prises plus tard par le roman :

dans une version Tristan et Yseult sont tués par Marc; dans une

autre ils sont guéris; la fin la plus intéressante

est celle qu'imagine Thomas :

• Tristan

quitte le pays de Cornouailles pour la Bretagne et s'y marie. Blessé

par une arme empoisonnée, il ne peut être guéri que

par Yseult de Cornouailles. Aussi l'envoie-t-il chercher, à l'insu

de sa femme, en recommandant au messager de mettre une voile blanche au

navire s'il ramène Yseult, et une voile noire si la reine a refusé

de venir (cf. la légende de Thésée et d'Egée).

L'envoyé, Kaherdin, réussit dans sa mission, et Yseult revient

avec lui; cependant Tristan, étendu sur son lit, attend avec anxiété

le retour du navire, qui, presque en vue de la côte. est d'abord

ballotté pendant cinq jours par la tempête, puis est retenu

par un calme plat. La femme de Tristan, qui a surpris son secret, guette

à la fenêtre l'apparition du navire. Elle l'aperçoit,

voile blanche au vent : par jalousie, elle annonce à Tristan que

la voile est noire. Alors Tristan, ne pouvant retenir sa vie plus longtemps,

meurt de douleur. Yseult, arrivée trop tard, expire auprès

de lui.

Les

oeuvres de Chrétien de Troyes (mort en 1195).

De tous les poètes

qui exploitèrent et adaptèrent au goût français

la « matière de Bretagne »,

le plus célèbre est Chrétien

de Troyes. On ne sait presque rien de sa vie. Il eut pour protectrice

et pour inspiratrice une autre Marie de France (ou Marie de Champagne),

femme du comte Henri Ier de Champagne,

fille de Louis VIl et d'Aliénor d'Aquitaine.

Les oeuvres de Chrétien

ne sont pas toutes parvenues jusqu'à nous. Après Tristan

(vers 1160), qui a été perdu, et Erec ,

il écrivit Lancelot ou le Chevalier à la Charrette

(vers 1170), Yvain ou le Chevalier au Lion et Perceval (vers

1175). Ce dernier roman est resté inachevé, interrompu peut-être

par la mort de l'auteur. ,

il écrivit Lancelot ou le Chevalier à la Charrette

(vers 1170), Yvain ou le Chevalier au Lion et Perceval (vers

1175). Ce dernier roman est resté inachevé, interrompu peut-être

par la mort de l'auteur.

Nous allons donner

une rapide analyse des trois principaux poèmes.

• Le

Chevalier au Lion .

- Voici le vrai roman arthurien. Yvain , de la cour d'Arthur, se rend dans

la forêt de Brocéliande, où

il découvre une fontaine, abritée par un pin et entourée

d'un perron d'émeraude. Il prend de l'eau, dans une tasse d'or suspendue

au pin, et la répand sur le perron. Aussitôt s'élève

une formidable tempête, car la fontaine est enchantée. Un

chevalier ayant paru, Yvain l'attaque, le blesse mortellement et le poursuit

jusqu'en son château. Là, il assiste aux funérailles

de son adversaire, grâce à un anneau magique que lui a donné

une chambrière, et qui le rend invisible. .

- Voici le vrai roman arthurien. Yvain , de la cour d'Arthur, se rend dans

la forêt de Brocéliande, où

il découvre une fontaine, abritée par un pin et entourée

d'un perron d'émeraude. Il prend de l'eau, dans une tasse d'or suspendue

au pin, et la répand sur le perron. Aussitôt s'élève

une formidable tempête, car la fontaine est enchantée. Un

chevalier ayant paru, Yvain l'attaque, le blesse mortellement et le poursuit

jusqu'en son château. Là, il assiste aux funérailles

de son adversaire, grâce à un anneau magique que lui a donné

une chambrière, et qui le rend invisible.

Il aperçoit

sa veuve et s'éprend d'amour pour elle. Grâce à une

confidente de la châtelaine, il peut pénétrer jusqu'à

la dame, qui elle-même ne peut résister à l'amour et

épouse le meurtrier de son mari. Bientôt, désireux

d'accomplir de nouveaux exploits, il quitte sa dame pour un an. Mais il

oublie le terme fixé et, lorsqu'il revient, l'entrée de sa

demeure lui est refusée. Alors, il se jette, par désespoir,

dans de folles équipées. C'est dans l'une d'elles, qu'il

délivre un lion d'un serpent qui l'enlaçait; ce lion, reconnaissant,

s'attache à lui : de là son titre de Chevalier au Lion. Enfin,

sa vaillance lui obtient son pardon.

-

Yvain

et son lion affrontent un dragon.

Yvain

et son lion affrontent un dragon.

• Lancelot ou

le Chevalier à la Charrette .

- Ce roman, dont le sujet a été donné à Chrétien

de Troyes par sa protectrice elle-même, est beaucoup plus touffu;

Il n'est pas d'ailleurs tout entier de la main de Chrétien. Le titre

vient de ce que l'un des chevaliers de la cour d'Arthur,

Lancelot, est parti à la recherche de la reine Guenièvre,

femme d'Arthur, enlevée par Méléagant, fils de Bademagne,

«roi du pays d'où l'on ne revient pas ». En chemin,

Lancelot perd son cheval, et, pour ne pas interrompre sa poursuite, il

accepte de monter sur une charrette conduite par un nain : c'était

une sorte de déshonneur, auquel il se soumettait volontairement

« pour le service de sa dame ». Nous avons ici un trait essentiel

d'amour courtois. Lancelot franchit le pont périlleux, , «

tranchant comme le fil d'une épée». Après plusieurs

épisodes, il délivre la reine, pour l'amour de laquelle il

consent encore à se laisser humilier dans un tournoi, jusqu'à

ce qu'elle lui ait donné l'autorisation de prendre sa revanche.

Lancelot passait, au Moyen âge, pour

le type du chevalier parfait, prêt à tout pour prouver

son amour à la dame de ses pensées. .

- Ce roman, dont le sujet a été donné à Chrétien

de Troyes par sa protectrice elle-même, est beaucoup plus touffu;

Il n'est pas d'ailleurs tout entier de la main de Chrétien. Le titre

vient de ce que l'un des chevaliers de la cour d'Arthur,

Lancelot, est parti à la recherche de la reine Guenièvre,

femme d'Arthur, enlevée par Méléagant, fils de Bademagne,

«roi du pays d'où l'on ne revient pas ». En chemin,

Lancelot perd son cheval, et, pour ne pas interrompre sa poursuite, il

accepte de monter sur une charrette conduite par un nain : c'était

une sorte de déshonneur, auquel il se soumettait volontairement

« pour le service de sa dame ». Nous avons ici un trait essentiel

d'amour courtois. Lancelot franchit le pont périlleux, , «

tranchant comme le fil d'une épée». Après plusieurs

épisodes, il délivre la reine, pour l'amour de laquelle il

consent encore à se laisser humilier dans un tournoi, jusqu'à

ce qu'elle lui ait donné l'autorisation de prendre sa revanche.

Lancelot passait, au Moyen âge, pour

le type du chevalier parfait, prêt à tout pour prouver

son amour à la dame de ses pensées.

• Perceval .

- Le père et les deux frères aînés du jeune

Perceval ayant été tuée dans des tournois, sa mère

tente de conjurer la fatalité qui semble menacer toute la famille,

en se retirant avec son dernier enfant dans un château perdu au milieu

d'une vaste forêt; elle espère que celui-ci échappera

aux séductions de la chevalerie. Mais Perceval, errant dans la forêt,

rencontre des chevaliers, s'entretient avec eux; irrésistiblement

tenté par leurs récits de prouesses, et malgré les

protestations de sa mère, il part à la recherche du

Graal. Il se rend dans le château du roi pécheur, où

est gardé le vase mystérieux : il l'aperçoit; il voit

aussi une épée, un roi blessé et un plat. S'il eût

demandé ce que c'était que le plat et l'épée,

il aurait rompu l'enchantement qui retient le Graal; mais il reste muet.

Le poème est resté inachevé. .

- Le père et les deux frères aînés du jeune

Perceval ayant été tuée dans des tournois, sa mère

tente de conjurer la fatalité qui semble menacer toute la famille,

en se retirant avec son dernier enfant dans un château perdu au milieu

d'une vaste forêt; elle espère que celui-ci échappera

aux séductions de la chevalerie. Mais Perceval, errant dans la forêt,

rencontre des chevaliers, s'entretient avec eux; irrésistiblement

tenté par leurs récits de prouesses, et malgré les

protestations de sa mère, il part à la recherche du

Graal. Il se rend dans le château du roi pécheur, où

est gardé le vase mystérieux : il l'aperçoit; il voit

aussi une épée, un roi blessé et un plat. S'il eût

demandé ce que c'était que le plat et l'épée,

il aurait rompu l'enchantement qui retient le Graal; mais il reste muet.

Le poème est resté inachevé.

-

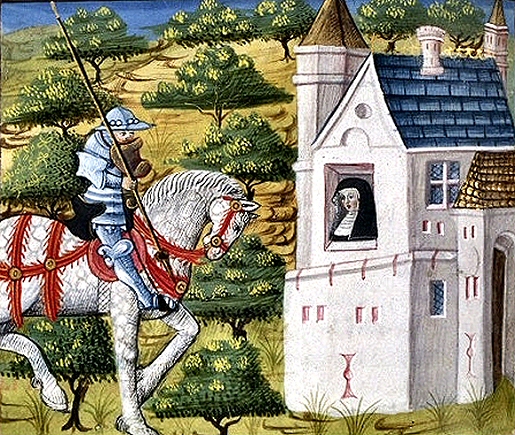

Perceval

à la recluserie.

Là se termine

l'oeuvre de Chrétien.

Les romans d'aventures.

Ce n'est pas seulement

à la Bretagne que le Moyen âge emprunte ses sujets et des

héros de romans. II puise aux sources les plus diverses, et particulièrement

(surtout après les Croisades)

aux sources byzantines. Il s'empare

aussi de vieilles traditions locales ; et, souvent, il invente.

On peut citer le

Roman des Sept sages, Flor et Blanchefleur, Parténopeus

de Blois, Jean de Paris, Robert le Diable, ainsi qu'un

petit roman curieux par sa forme : Aucassin et Nicolette.

• Roman

des Sept Sages (ou Dolopathos) .

L'empereur Vespasien a un fils, que sa marâtre veut faire périr.

Le jeune prince ne peut se justifier, parce que les sept sages, auxquels

l'empereur a confié l'éducation de son fils, ont lu dans

les astres que celui-ci périrait s'il prononçait une seule

parole pendant les sept premiers jours de son arrivée au palais

de son père. Alors, pour faire prendre patience à Vespasien,

et pour occuper le délai au bout duquel le prince pourra parler

et prouver son innocence, chacun des sept sages débite une histoire.

Et le huitième jour, c'est la reine, la marâtre, qui est condamnée

à être brûlée vive. .

L'empereur Vespasien a un fils, que sa marâtre veut faire périr.

Le jeune prince ne peut se justifier, parce que les sept sages, auxquels

l'empereur a confié l'éducation de son fils, ont lu dans

les astres que celui-ci périrait s'il prononçait une seule

parole pendant les sept premiers jours de son arrivée au palais

de son père. Alors, pour faire prendre patience à Vespasien,

et pour occuper le délai au bout duquel le prince pourra parler

et prouver son innocence, chacun des sept sages débite une histoire.

Et le huitième jour, c'est la reine, la marâtre, qui est condamnée

à être brûlée vive.

• Flore (ou Floire)

et Blanchefleur .

Floire, fils d'un roi païen, aime Blanchefleur, fille d'une captive

chrétienne. Le roi veut faire croire à son fils que Blanchefleur

est morte, et il lui montre un tombeau qu'il a fait construire pour la

jeune fille; mais Floire ouvre le tombeau et, le trouvant vide, part à

la recherche de Blanchefleur, qu'il finit, après de romanesques

aventures, par rejoindre chez le sultan de Babylone,

et qu'il épouse. Leur fille, Berte aux

grands pieds, deviendra un jour la mère de Charlemagne. .

Floire, fils d'un roi païen, aime Blanchefleur, fille d'une captive

chrétienne. Le roi veut faire croire à son fils que Blanchefleur

est morte, et il lui montre un tombeau qu'il a fait construire pour la

jeune fille; mais Floire ouvre le tombeau et, le trouvant vide, part à

la recherche de Blanchefleur, qu'il finit, après de romanesques

aventures, par rejoindre chez le sultan de Babylone,

et qu'il épouse. Leur fille, Berte aux

grands pieds, deviendra un jour la mère de Charlemagne.

• Parténopeus

de Blois est une adaptation nouvelle (XIIe

siècle) du fameux mythe de Psyché. Ici, ce n'est plus la

curiosité féminine, mais celle de l'homme, qui est punie

par la perte d'un mystérieux privilège.

Ce sont là des

romans d'imagination et de sentiment, placés dans un cadre plus

ou moins historique par les descriptions et par les détails de costume.

Plus rapprochés de l'histoire (sans qu'il faille y chercher l'exactitude

ni la vraisemblance) sont le Châtelain de Coucy et de la dame

de Fayel (XIIIe siècle), Robert le Diable

(XIIIe siècle), Robert le Diable (id.), etc. Cette production continue sans interruption au XIVe

et au XVe siècle, où l'on

peut citer le Petit Jehan de Saintré, par Antoine de la Salle;

et surtout Jean de Paris.

(id.), etc. Cette production continue sans interruption au XIVe

et au XVe siècle, où l'on

peut citer le Petit Jehan de Saintré, par Antoine de la Salle;

et surtout Jean de Paris.

• Jehan

de Paris .

- Jean ou Jehan, fils du roi de France, se rend en Espagne,

pour y épouser l'infante Anne, avec laquelle il a été

fiancé par son père. Sur sa route, il rencontre le roi d'Angleterre,

qui prétend à la main de la princesse. Il se fait passer

pour un riche bourgeois de Paris, et il étonne

son rival par son luxe et par son esprit. Arrivé à Burgos,

il fait une entrée éblouissante, charme le roi d'Espagne

et toute sa cour, finit par se nommer, par rappeler les engagements pris

avec son père, et il épouse l'infante. .

- Jean ou Jehan, fils du roi de France, se rend en Espagne,

pour y épouser l'infante Anne, avec laquelle il a été

fiancé par son père. Sur sa route, il rencontre le roi d'Angleterre,

qui prétend à la main de la princesse. Il se fait passer

pour un riche bourgeois de Paris, et il étonne

son rival par son luxe et par son esprit. Arrivé à Burgos,

il fait une entrée éblouissante, charme le roi d'Espagne

et toute sa cour, finit par se nommer, par rappeler les engagements pris

avec son père, et il épouse l'infante.

Il faut mettre à

part un petit roman écrit mi-partie en prose, mi-partie en vers,

une chante-fable (seconde moitié du XIIe

siècle). Si la royauté de l'amour est caractéristique

de la littérature romanesque, c'est bien un véritable roman

que le chante-fable d'Aucassin et Nicolette, malgré son tour

simplement fantaisiste, et non féerique.

• Aucassin

et Nicolette .

- Nicolette est une jeune captive sarrasine, reconnue au dénouement

pour la fille du roi de Carthage; elle est aimée d'Aucassin, fils

du comte Garin de Beaucaire. Celui-ci contrarie leurs amours; il fait enfermer

son fils et Nicolette dans des cachots; mais la jeune fille s'échappe

et se réfugie dans la forêt voisine. Là, elle rencontre

des bergers, à qui elle demande de prévenir Aucassin. Le

comte, après la disparition de Nicolette, fait sortir son fils de

prison; Aucassin monte à cheval, se dirige vers la forêt,

y trouve les bergers qui lui parlent de Nicolette, et la cherche de tous

côtés. C'est alors qu'il rencontre un pauvre serf, hideux,

pleurant un boeuf qu'il a perdu : il y a là un dialogue d'un simple

et admirable réalisme, qui forme contraste avec la gentillesse des

autres épisodes, - comme la scène du Pauvre, dans le Don

Juan .

- Nicolette est une jeune captive sarrasine, reconnue au dénouement

pour la fille du roi de Carthage; elle est aimée d'Aucassin, fils

du comte Garin de Beaucaire. Celui-ci contrarie leurs amours; il fait enfermer

son fils et Nicolette dans des cachots; mais la jeune fille s'échappe

et se réfugie dans la forêt voisine. Là, elle rencontre

des bergers, à qui elle demande de prévenir Aucassin. Le

comte, après la disparition de Nicolette, fait sortir son fils de

prison; Aucassin monte à cheval, se dirige vers la forêt,

y trouve les bergers qui lui parlent de Nicolette, et la cherche de tous

côtés. C'est alors qu'il rencontre un pauvre serf, hideux,

pleurant un boeuf qu'il a perdu : il y a là un dialogue d'un simple

et admirable réalisme, qui forme contraste avec la gentillesse des

autres épisodes, - comme la scène du Pauvre, dans le Don

Juan de Molière. Enfin, Aucassin et Nicolette

se rejoignent et, après quelques aventures, peuvent se marier.

de Molière. Enfin, Aucassin et Nicolette

se rejoignent et, après quelques aventures, peuvent se marier.

Ici la prose alterne avec les vers : il y

a des couplets chantés et des parties de récit parlées;

de là vient l'appellation de chante-fable. Cette

oeuvre délicieuse, seul spécimen d'un genre qui dut être

très goûté au Moyen âge, est sans doute d'origine

orientale; elle nous serait venue par les Arabes

d'Espagne.

Les romans antiques.

Les trouvères

instruits, les clercs, veulent exploiter l'Antiquité pour varier

les sujets de leurs romans. Mais ils n'imitent pas les oeuvres originales

des anciens; ils s'adressent à des compilateurs gréco-byzantins.

Rappelons qu'un classement

conventionnel des épopées du Moyen âge range les romans

antiques dans un troisième cycle (dont les deux premiers seraient

celui de France et celui de Bretagne), que l'on intitule : cycle troyen

ou de Rome la Grant. C'est la division donnée, au XIIIe

siècle, par Jean Bodel :

Ne sont

que trois matières à nul homme entendant,

De France, de Bretagne

et de Rome la Grant.

Mais cette classification

est aussi inexacte que possible. Il n'y a d'épopées que les

chansons de geste; la matière de Bretagne et l'Antiquité

n'ont fourni que des romans.

Sources

et esprit des romans antiques.

Les clercs connaissaient

toute une mine féconde d'aventures dignes de piquer la curiosité

des auditeurs par la nouveauté des paysages, des héros et

des situations : c'était l'épopée grecque

et latine. Mais ils ne traduisirent

pas fidèlement, ils n'imitèrent même pas directement

Homère, Virgile,

Stace, ou des historiens comme Quinte-Curce.

Les oeuvres antiques avaient suscité, dans le monde gréco-byzantin,

des adaptations et des transpositions singulières : c'est à

ces compilations que puisèrent les clercs du Moyen

âge. Aussi ne faut-il leur demander aucune couleur locale. Déjà

transformés et altérés à Alexandrie

et à Byzance, les héros

antiques deviennent, au XIIIe siècle,

des chevaliers français.

Exemples

de romans antiques.

Les plus célèbres

ouvrages de ce genre sont : le Roman d'Alexandre, le Roman de Troie,

le Roman d'Enéas, le Roman de Thèbes. Les héros

y sont des chevaliers : aucune couleur locale.

• Le

Roman d'Alexandre .

- Ce poème de vingt mille vers de douze pieds (dit alexandrins

depuis leur emploi dans ce roman), attribué à deux poètes,

Lambert le Tort

et Alexandre de Bernay,

a pour source principale un roman grec, écrit à Alexandrie

vers le IIe siècle de notre ère, attribué à

Callisthène. L'auteur de cet ouvrage

en avait puisé les éléments essentiels dans l'historien

latin Quinte-Curce, mais il y avait mêlé toutes sortes de

fables orientales. .

- Ce poème de vingt mille vers de douze pieds (dit alexandrins

depuis leur emploi dans ce roman), attribué à deux poètes,

Lambert le Tort

et Alexandre de Bernay,

a pour source principale un roman grec, écrit à Alexandrie

vers le IIe siècle de notre ère, attribué à

Callisthène. L'auteur de cet ouvrage

en avait puisé les éléments essentiels dans l'historien

latin Quinte-Curce, mais il y avait mêlé toutes sortes de

fables orientales.

• Le Roman de

Troie .

- Ce roman composé par Benoît

de Sainte-Maure, comprend environ trente mille

vers. C'est le mieux écrit et le plus célèbre des

romans antiques. Les rôles de femmes y sont intéressants :

Médée, Andromaque,

Polyxène. Parmi les guerriers, Hector

a toutes les préférences de l'auteur; il est le type du parfait

chevalier Ce roman eut un prodigieux succès en France et à

l'étranger. .

- Ce roman composé par Benoît

de Sainte-Maure, comprend environ trente mille

vers. C'est le mieux écrit et le plus célèbre des

romans antiques. Les rôles de femmes y sont intéressants :

Médée, Andromaque,

Polyxène. Parmi les guerriers, Hector

a toutes les préférences de l'auteur; il est le type du parfait

chevalier Ce roman eut un prodigieux succès en France et à

l'étranger.

-

Prise

de Troie par les Grecs.

Illustration

d'un manuscrit du XIVe siècle.

• Le Roman d'Enéas .

- C'est une très libre adaptation de l'Enéide .

- C'est une très libre adaptation de l'Enéide de Virgile. Le poète a fait preuve d'invention en créant

presque entièrement le caractère et le rôle de Lavinie,

fille du roi Latinus et fiancée d'Enée.

Dans ce poème, il y a place pour le merveilleux, qui était

entièrement éliminé du Roman de Troie.

de Virgile. Le poète a fait preuve d'invention en créant

presque entièrement le caractère et le rôle de Lavinie,

fille du roi Latinus et fiancée d'Enée.

Dans ce poème, il y a place pour le merveilleux, qui était

entièrement éliminé du Roman de Troie.

• Le Roman de

Thèbes .

- Le poème commence par les aventures d'Oedipe,

depuis son enfance jusqu'à son exil. Puis vient le récit

détaillé et surchargé de la lutte entre Etéocle

et Polynice : tout se termine par les funérailles des deux frères,

encore ennemis dans la mort. La réputation de ce roman égala

celle du Roman de Troie. On en possède plusieurs remaniements

en prose. .

- Le poème commence par les aventures d'Oedipe,

depuis son enfance jusqu'à son exil. Puis vient le récit

détaillé et surchargé de la lutte entre Etéocle

et Polynice : tout se termine par les funérailles des deux frères,

encore ennemis dans la mort. La réputation de ce roman égala

celle du Roman de Troie. On en possède plusieurs remaniements

en prose.

L'épuisement

de roman courtois.

En subissant l'influence

de la littérature romanesque, la chanson de geste avait fini par

tomber dans l'invraisemblance et la plus folle fantaisie; c'est sur ce

terrain que la rejoignît le roman.

Le désir de

toujours satisfaire la curiosité de leur public, de renchérir

sur le connu en aventures extraordinaires et descriptions merveilleuses,

poussa les poètes à accepter, des clercs qui les avaient

lus dans les textes latins et des voyageurs qui les rapportaient d'Orient,

toutes sortes de sujets, de fables, de contes,

sur lesquels ils brodèrent à l'envi.

Les romans de chevalerie

et de courtoisie, comme les chansons de geste

dont ils partagent la fortune, cessèrent bientôt non pas d'avoir

des lecteurs, mais de se renouveler.

Diffusion

et influence.

Mais aussi comme

les chansons de geste, les romans courtois français ont, avant de

céder la place, fait le tour de l'Europe, et ont déterminé,

dans tous les pays, des imitations. Nous avons déjà nommé

Perceval (Parsifal) ,

qui fut complété par un poète

allemand. Mais c'est surtout en Italie

et en Espagne que les chevaliers

courtois devinrent les héros d'innombrables poèmes ou romans.

L'Arioste, dans son Roland furieux ,

qui fut complété par un poète

allemand. Mais c'est surtout en Italie

et en Espagne que les chevaliers

courtois devinrent les héros d'innombrables poèmes ou romans.

L'Arioste, dans son Roland furieux ,

mêle les souvenirs de la Table ronde à ceux des chansons de

geste; et la bibliothèque de Don Quichotte ,

mêle les souvenirs de la Table ronde à ceux des chansons de

geste; et la bibliothèque de Don Quichotte contient des Amadis

contient des Amadis ,

des Florisel, etc. inspirés par les auteurs français

des XIIIe, XIVe

et XVe siècles. ,

des Florisel, etc. inspirés par les auteurs français

des XIIIe, XIVe

et XVe siècles.

Lorsque , en France,

la société courtoise refleurit, au XVIIe

siècle, l'esprit chevaleresque reparut dans de nouveaux romans,

cette fois en prose. Des adaptations par démarquage et délayage

pullulèrent aux XVIIe et XVIIIe

siècles, mais elles n'ont rien de « littéraire».

C'est au XIXe siècle que la philologie

a rendu, dans leur intégrité, les romans du Moyen

âge.

La poésie

allégorique.

Si les clercs sont responsables en partie

des romans d'Alexandre ou de Troie, il ne faut pas oublier

qu'à leur initiative nous devons un genre nouveau. L'amour

est le sentiment qui, dans les romans chevaleresques, mène les chevaliers

et les dames, mais les aventures continuent d'en faire le principal attrait.

L'idée vint à certains clercs,

selon des exemples de l'Antiquité latine, de supprimer les aventures

pour s'appliquer uniquement à la peinture de l'amour lui-même,

en étudiant la façon dont il naît, se développe,

est aidé, contrarié, et finit par être vainqueur. Les

idées, les qualités, les sentiments deviennent des personnages,

- c'est le procédé de l'allégorie.

L'allégorie

fait agir et parler, comme des personnes vivantes, des idées, des

sentiments et, d'une manière plus générale, des abstractions.

La peinture et la sculpture

usent de l'allégorie, quand elles

représentent la Paix, la Guerre, la Justice, la Charité,

sous la figure d'êtres humains dont la physionomie, le geste, le

costume et les attributs révèlent aux yeux la signification.

Loin d'être

un procédé primitif, l'allégorie fut, au Moyen âge,

un raffinement, et comme une crise de préciosité, crise qui

devait se renouveler dans la première moitié du XVIIe

siècle. L'usage n'en fut si répandu et le succès n'en

fut si grand que parce que l'allégorie ainsi pratiquée piquait

la curiosité et flattait la vanité des lecteurs.

L'allégorie

est fort à la mode dans la littérature médiévale;

c'est à tort qu'on en attribue parfois le premier emploi aux auteurs

du Roman de la Rose. Ceux-ci n'ont fait qu'en consacrer et en autoriser

l'usage par une oeuvre remarquable.

Le

Roman de la Rose.

Le Roman de la

Rose ,

est le chef-d'oeuvre des poèmes allégoriques. Composé

de deux parties, il a été écrit par deux auteurs :

Guillaume de Lorris et Jean

de Meung. La première partie est de 1230 environ, et elle a

pour auteur Guillaume de Lorris. Celui-ci mourut, dit-on, fort jeune et

n'eut pas le temps d'achever son roman, lequel fut continué, environ

quarante ans plus tard, par Jean Clopinel, surnommé Jean de Meung,

mort vers 1305. Ce roman eut un grand succès : Marot,

au XVIe siècle, en donna une édition

rajeunie. ,

est le chef-d'oeuvre des poèmes allégoriques. Composé

de deux parties, il a été écrit par deux auteurs :

Guillaume de Lorris et Jean

de Meung. La première partie est de 1230 environ, et elle a

pour auteur Guillaume de Lorris. Celui-ci mourut, dit-on, fort jeune et

n'eut pas le temps d'achever son roman, lequel fut continué, environ

quarante ans plus tard, par Jean Clopinel, surnommé Jean de Meung,

mort vers 1305. Ce roman eut un grand succès : Marot,

au XVIe siècle, en donna une édition

rajeunie.

Ces deux parties

sont très différentes, et par l'esprit qui les anime, et

par le style. L'histoire du jeune chevalier qui, dans la première

partie, veut cueillir une rose, et qui en est empêché par

des allégories représentant des sentiments, se transforme,

dans la deuxième partie, en une satire de la société.

Seule la première partie appartient donc à la littérature

courtoise, celle des châteaux; la seconde relève plutôt

de la littérature bourgeoise

et satirique, celle des villes, plus frondeuse, et à laquelle

appartiennent aussi des oeuvres comme le Roman de Renart ou les fabliaux.

ou les fabliaux.

• Analyse

de la première partie du Roman de la rose. - Guillaume

de Lorris prétend nous raconter un songe qu'il fit a il y a plus

de cinq ans, lorsqu'il était dans sa vingtième année.

Un matin du mois

de mai, il va se promener dans la campagne, et il arrive à un verger

entouré d'un mur ; sur ce mur sont peintes des figures hideuses,

en particulier Envie, Avarice, Vieillesse. La porte du verger est ouverte

au jeune homme par Oysouse (Oisiveté), qui le conduit à un

pré où dansent Déduit (Plaisir), le dieu d'Amour,

Beauté, Richesse, Courtoisie, etc. Parmi les merveilles du verger,

Guillaume admire surtout un buisson de roses, et l'une de ces roses (qui

représente la jeune fille aimée) lui parait si fraîche

et si belle qu'il ne peut en détacher ses yeux. Pendant ce temps,

Amour le frappe de ses flèches.

-

Le

narrateur du Roman de la rose, à l'entrée du jardin.

A partir de ce moment,

le système allégorique va fonctionner d'une façon

assez ingénieuse. Franchise, Pitié plaident les intérêts

de l'amant; Danger (Résistance), Haine, Peur, l'empêchent

d'approcher de la rose. Le jeune homme, de son côté, sera

servi par Bel-Accueil et Amour, persécuté par Male-Bouche

(Médisance), Raison, Jalousie, etc. Grâce à Pitié

et à Bel-Accueil, Guillaume peut approcher de la rose. Mais Male-

-Bouche a tout vu, et prévient Jalousie, qui fait entourer le parterre

d'un mur, et construire une tour où sera emprisonné Bel-Accueil.

Guillaume se lamente, et c'est là que se termine ou que s'arrête

le poème de G. de Lorris.

-

|

Conseils

de Courtoisie

[Courtoisie

apprend à Guillaume comment il doit se conduire dans le monde pour

y avoir du succès. C'est une spirituelle satire des manières

élégantes du XIIIe siècle, et en même temps

une sorte de civilité puérile et honnête].

« Sois sage

et aimable, parle avec douceur et mesure aux grands et aux humbles : et

quand tu iras par les rues, prends l'habitude de saluer les gens le premier

et si quelqu'un a devancé ton salut, garde-toi de rester muet, mais

aie bien soin de répondre sans aucun retard. Ensuite, fais attention

à ne dire aucun mot déplacé. aucune mauvaise plaisanterie...

Je ne tiens pas pour courtois un homme dont la conversation serait, malhonnête.

Sois serviable à l'égard des dames; Honore-les toutes : et

pour les obliger n'épargne point ta peine. Et si tu entends quelque

médisant qui parle mal des femmes, blâme-le, dis-lui de se

taire. Agis, si tu le peux, de manière à plaire aux dames

et aux demoiselles, et qu'elles entendent bien parler de toi : elles t'en

estimeront davantage. Toutefois, point d'orgueil; pour celui qui est, intelligent

et prudent, l'orgueil est une folie et un péché, et l'orgueilleux

ne peut contraindre son coeur à la soumission. Habille-toi, selon

ta fortune, de beaux vêtements et chausse-toi bien; une belle robe,

de beaux ajustements donnent beaucoup de prestige à un homme. Aussi

dois-tu t'adresser à un bon tailleur, qui sache faire des pointes

élégantes et des manches bien ajustées. Renouvelle

souvent, tes souliers à lacets ou tes bottes; mais ne les porte

pas si étroitement ajustés que les vilains se moquent de

toi, en demandant comment tu y es entré ou comment tu pourras en

sortir. Sois toujours d'une parfaite propreté; lave tes mains et

tes dents; ne laisse pas tes ongles noirs. Attache tes manches, peigne

tes cheveux; mais ne te farde pas Si tu es habile en quelque exercice où

tu puisses plaire, je te recommande de ne pas le négliger... Si

tu te sens agile et léger, n'hésite pas à sauter;

si tu te tiens bien à cheval, pique en avant et en arrière;

si tu sais rompre des lances, tu peux par là te faire beaucoup estimer...

Si tu as la voix claire et pure, ne refuse pas de chanter, quand on te

le demande : bien chanter embellit beaucoup. Il convient à un jeune

chevalier de savoir jouer de la viole et de la flûte, et de danser;

de pareils talents servent à sa fortune. » (Guillaume

de Lorris, Roman de la Rose, I). |

La première partie

du Roman de la Rose témoigne d'une réelle connaissance

du coeur. L'amour ingénu, inquiet, tour à tour confiant jusqu'à

l'imprudence et réservé jusqu'au mépris, y est très

sûrement décrit Guillaume de Lorris est un ancêtre,

très lointain, de Marivaux. Il est courtois

comme Chrétien de Troyes; il nous repose de toutes les vilenies

des fabliaux et des farces, sans sortir de la vérité psychologique.

Enfin, considérée

comme poème, la première partie du Roman de la Rose

est un des chefs-d'oeuvre du Moyen âge. La langue en est souple,

claire, élégante.

Succès

du Roman de la Rose.

Ainsi complété,

le Roman de la Rose devint, de la fin du XIVe

siècle au milieu du XVIe l'oeuvre

la plus célèbre de la littérature

française. Les manuscrits encore existants sont très

nombreux; et, dès la découverte de l'imprimerie, les éditions

se multiplièrent. Marot, en 1527, en donna une nouvelle, dont la

préface est un excellent document. Et la Pléiade,

qui condamnait le Moyen âge, en excepte le Roman de la Rose.

Poésie lyrique

Pour nous, depuis les chefs-d'oeuvre du lyrisme

romantique, au XIXe

siècle, l'épithète de « lyrique » s'applique

généralement à l'expression des sentiments

de l'auteur ou des idées qui lui sont chères, avec le secours

de grandes et de vives images; au Moyen âge il signifie simplement

« chanté ».

Les formes lyriques

sont très variées ; les principales

sont la chanson d'histoire, l'aube, le rondeau, la pastourelle, la rotrouenge,

toutes originaires du Nord. Du Midi, viennent le jeu-parti,

la sirvente, la ballade,

etc. C'est une poésie aristocratique par les sentiments qu'elle

exprime (amour courtois, fidélité chevaleresque), et par

la qualité des poètes, pour la plupart nobles et même

souverains.

Dans toutes ces poésies se retrouve

l'amour courtois, sentiment conventionnel, que nous avons déjà

signalé dans les romans de la Table ronde. Le poète

chante son amour, discret et patient, pour une dame qui accepte cet hommage

mais avec une fierté toujours en éveil, et qui exige du soupirant

tous les sacrifices. Cet amour est considéré comme la source

de toutes les vertus; il ne peut s'adresser qu'à un objet digne

de lui. C'est déjà la théorie de l'amour fondé

sur l'estime qui, après avoir passé dans la littérature

espagnole, animera les tragédies

de Corneille. De là, dans tous ces petits

poèmes, une psychologie compliquée, délicate, presque

mystique. Malgré ses obscurités ou ses exagérations,

cette analyse du coeur est ingénieuse et piquante.

Origine méridionale

de la chanson.

On eut de bonne

heure des cantilènes en langue vernaculaire

sur des sujets religieux ou sur des sujets profanes, des chansons

de danse, des rondes,

des couplets patriotiques ou satiriques, des complaintes narratives, etc.

Bref, tout ce qui est entré aujourd'hui dans le domaine populaire

ou enfantin a eu au Moyen âge sa période littéraire.

On distingue les

poètes du Midi, les troubadours, et

les poètes du Nord, les trouvères.

Les uns et les autres furent le plus souvent, jusqu'au XIIIe

siècle, des grands seigneurs. Tandis qu'en langue

d'oïl les trouvères chantaient les exploits des barons,

en langue d'oc les troubadours chantaient,

pour une société où régnaient les dames, les

sentiments amoureux des chevaliers.

Lorsque le Nord eut

pris le goût de la vie courtoise et que les deux aristocraties eurent

appris à se connaître aux croisades, les trouvères

se mirent à cultiver la chanson.

Les genres d'origine

française.

Il faut signaler

tout d'abord plusieurs genres qui semblent s'être développés

dans la région française, sans aucune influence méridionale,

ou qui, du moins, étaient entièrement constitués avant

que cette influence les ait altérés.

La

chanson d'histoire.

« On appelle,

au moyen âge, chansons d'histoire, à cause de leur

caractère à moitié narratif,

ou chansons de toile, sans doute parce que les femmes les chantaient

en travaillant (et la plupart d'entre elles nous présentent une

femme assise à son travail), des chansons de peu d'étendue,

qui nous exposent en un petit tableau une aventure ou souvent une simple

situation d'amour. Ces chansons, en vers de dix ou de huit syllabes assonants,

se composent de quelques strophes (le quatre, cinq, six ou huit vers, munies

d'un refrain. Nous en avons malheureusement conservé fort peu, eu

égard au grand nombre qui en a certainement existé. »

(G. Paris, La littéralure francaise au Moyen âge.)

On peut comparer

les chansons d'histoire aux romances modernes, qui exposent, nouent et

dénouent un petit drame, en plusieurs strophes terminées

chacune par le même refrain. Signalons comme type de chanson

d'histoire : la Belle Doette.

-

|

La Belle

Doette

[Les

plus anciennes chansons du XIIe siècle ont un caractère narratif.

Ce sont des romances héroïques où le poète raconte

en quatre ou cinq couplets une aventure de guerre ou d'amour. Telle est

la Belle Doette. Elle attend son époux; il ne reviendra pas.

Il a péri dans un tournoi].

Bele Doette as fenestres

se siet,

Lit en un livre,

mais au cuer ne l'en tient;

De son ami Doon

li ressovient,

Qu'en autres terres

est alez tornoier.

E or en ai dol 1.

Un escuiers az degrés

de la sale

Est dessenduz, s'est

destrossé sa male.

Bele boette les

degrez en avale 2,

Ne cuide pas oïr

novele male.

E or en ai dol.

Bele Doette tantost

li demanda :

« Ou est mes

sires que ne vi tel pieça 3 ? »

Cil ot tel duel

que de pitié plora.

Bele boette maintenant

se pasma.

E or en ai dol.

Bele Doette s'est

en estant drecie,

Voit l'escuier,

vers lui s'est adrecie,

En son cuer est

dolante et correcie,

Por son seignor

dont ele ne voit mie.

E or en ai dol.

Bele boette li prist

a demander :

« Ou

est mes sires cui je doi tant amer?

- En non Deu, dame,

nel vos quier mais celer :

Morz est mes sires,

ocis fu al joster.

E or en ai dol.

Bele Doette a pris

son duel a faire.

« Tant mar

i fustes, cuens Do, frans debonaire 4.

Por vostre amor

vestirai-je la haire,

Ne sor mon cors

n'avra pelice vaire 5.

E or en ai dol

Por vos devenrai

nonne en l'eglyse Saint Pol. »

Traduction :

Belle Doette à

la fenêtre est assise;

lit en un livre,

mais son coeur est ailleurs.

De son ami Doon

lui ressouvient,

qui est allé

au tournoi en autre terre.

Et maintenant j'en

ai deuil.

Un écuyer

devant les degrés de la salle

est descendu, a

détaché sa valise.

Belle Doette descend

les degrés;

elle ne croit pas

ouïr mauvaise nouvelle.

Et maintenant j'en

ai deuil.

Belle Doette aussitôt

lui demanda :

« Où

est mon seigneur que je n'ai vu depuis si longtemps? »

Lui eut telle douleur

que de pitié pleura.

Belle Doette aussitôt

se pâma.

Et maintenant j'en

ai deuil.

Belle Doette s'est

dressée tout debout,

voit l'écuyer,

vers lui s'est dirigée;

en son coeur est

dolente et courroucée

pour son seigneur,

qu'elle ne voit pas.

Et maintenant j'en

ai deuil.

Belle Doette se prit

à lui demander :

« Où

est mon seigneur, que je dois tant aimer?

- Au nom de Dieu,

dame, je ne veux pas vous le cacher.

Mon seigneur est

mort, tué au tournoi.

Et maintenant j'en

ai deuil. »

Belle Doette a commencé

son deuil.

«

Ah! pour votre malheur vous y fûtes, comte Doon, loyal et de bonne

extraction.

Pour l'amour de vous

je vêtirai la haire;

ni sur mon corps

n'y aura plus de pelisse fourrée de vair.

Et maintenant j'en

ai deuil :

Pour vous je deviendrai

nonne en l'église Saint-Paul. »

[ Notes

:

1.

- Le refrain ne rime pas, dans les premières strophes. Dans les

trois dernières, il rime avec un vers de douze syllabes, qui s'y

ajoute. (Nous avons retranché deux strophes à la fin de la

romance.) Cet allongement inattendu du refrain est d'un effet très

heureux.

2.

Avaler (ad vallem), c'est proprement descendre ou faire descendre.

3.

Pieça (pièce-a), c'est-à-dire il y a pièce,

morceau, espace de temps.

4.

Debonaire, c'est-à-dire de bonne aire, ou de bon lieu, de bonne

extraction; c'est le sens primitif. On a aussi expliqué autrement

la locution : de bon air (visage).

6.

Vair (latin, varius) désigne cette fourrure de teinte variée

qu'on nomme aujourd'hui petit-gris.] |

L'aube

L'aube (ou chanson

du point du jour, alba) a pour thème ordinaire la séparation

au chant de l'alouette.

Le

rondeau.

Le rondeau

est une chanson à danser, non divisée en strophes, mais dont

on répète deux fois la partie. initiale, comme dans le triolet.

Le

lai.

Le lai

(ne pas confondre avec le lai narratif) est une

chanson, à strophes dissemblables, sur un sujet d'amour.

Le

vireli.

Le vireli (devenu

virelai) est plutôt analogue au rondeau.

-

|

Un virelai

d'Eustache Deschamps

« Je ne voy

amy n'amye,

Ne personne qui

bien dye;

Toute leesse deffaut,

Trous cuers ont

prins par assaut

Tristesse et merencolie.

Au jour d'ui n'est

ame lie,

On ne chante n'esbanie,

Chascun cuide avoir

deffaut;

Li uns a sur l'autre

envie,

Et mesdit par janglerie;

Toute loyauté

deffaut.

Honneur, amour, courtoisie,

Pitié, largesse,

est perie,

Maiz convoitise

est en hault,

Qui fait de chascun

versaut,

Dont joye est anyentie

:

Je ne voy alny n'amye.

Trop règne

dolente vie;

Cest age ne durra

mie,

Car d'onneur a nul

ne chaut;

Cognoissance est

endormie,

Vaillance n'est

a demie

Cogneue, ne mise

en haut.

Loyauté, senz,

preudommye,

Ne bontez n'est

rernerye.

On liéve

ce qui ne vaut,

Et ainsis tout perdre

faut,

Par non senz et

par folye.

Je ne voy amy n'amye.

»

(Eustache

Deschamps).

|

La

rotrouenge.

La rotrouenge

(ou rotruange, rotroenge) est généralement un petit poème

galant. Il était divisé en strophes (cinq couplets, avec

un refrain de deux vers), chantées en s'accompagnant sur la rote.

Chanson amoureuse badine, la rotrouenge se prêtait à la musique

dont la modulation rappelait celle des chants

d'église. On chante encore dans certaines provinces de France

de vieux airs dérivés des rotrouenges.

• Du donjon

où il est captif, un prisonnier adresse à ses amis, qui semblent

l'oublier, un appel pour sa rançon. Il dit sa tristesse à

la pensée que ses terres sont en souffrance; il parle de l'amitié,

de la fidélité, naguère honorées, aujourd'hui

sans partisans. Ces plaintes sont la rotruenge de Richard

Coeur de Lion.

La

pastourelle.

La pastourelle,

avec des « paysanneries », est un mélange de

rusticité convenue et de réalisme. Son

thème ordinaire se trouve développé dans le

Jeu de Robin et Marion ,

un divertissement que le poète bourgeois Adam

de la Halle, d'Arras, écrivit pour

la cour de Charles d'Anjou, roi de Naples

: ,

un divertissement que le poète bourgeois Adam

de la Halle, d'Arras, écrivit pour

la cour de Charles d'Anjou, roi de Naples

:

• Un chevalier

propose son amour à la bergère Marion, qui le repousse parce

qu'elle aime Robin. Le chevalier dépité enlève Marion

aux yeux de Robin et de ses amis, qui n'osent rien dire. Mais la belle

se débat tant que le chevalier la laisse aller, et les bergers célèbrent

son retour par des réjouissances champêtres.

-

Illustration

du Jeu de Robin et Marion.

Illustration

du Jeu de Robin et Marion.

Les parties chantées y alternent avec

les parties récitées, comme dans un chante-fable et un moderne

opéra-comique. Cette oeuvre relève à la fois de la

poésie lyrique et de la poésie dramatique.

Autre exemple de pastourelle

:

•

Un chevalier rencontre une bergère (pastoure). Il lui offre

son amour : elle sera dame dans un château. La pastoure repousse

ces avances, préférant son humble bonheur à une fortune

qui ne lui vaudrait que mépris. Cette pastourelle est de Jean

de Brienne, roi de Jérusalem,

puis empereur de Constantinople.

(Première moitié du XIIIe

siècle).

La

chanson de croisade.

La chanson de croisade

se présente sous trois formes : tantôt c'est une chanson de

guerre, à refrain, exhortation lyrique à combattre les infidèles;

tantôt une chanson d'amour, plainte d'une femme ou d'une fiancée,

dont le chevalier est à la croisade;

parfois, enfin, c'est un chevalier qui regrette la dame laissée

au pays.

• Un croisé

partant pour l'Orient (1191) se lamente d'être obligé de quitter

sa « loyale compagne », sa « dame, compagne et amie ».

Il ne peut ôter de son coeur l'amour, et pourtant il faut quitter

celle qu'il aime! Ce croisé est le Châtelain

de Coucy.

Les genres d'origine

provençale.

Une poésie

lyrique plus savante et plus raffinée s'était développée,

dès la fin du XIe siècle,

dans le Midi de la France. Le centre en était à Toulouse,

dont les comtes étaient protecteurs du gai savoir, et souvent poètes

eux-mêmes. La guerre des Albigeois

vint brusquement

ruiner cette civilisation brillante.

Dans toutes ces poésies

se retrouve l'amour courtois, sentiment conventionnel que nous avons déjà

signalé dans les romans de la Table ronde Le poète chante

son amour, discret et patient, pour une dame qui accepte cet hommage mais

avec une fierté toujours en éveil, et qui exige du soupirant

tous les sacrifices. Cet amour est considéré comme la source

de toutes les vertus, il ne peut s'adresser qu'à un objet digne

de lui.

Or la poésie

provençale, dès la seconde moitié du XIIe

siècle, exerça une très profonde influence sur la

poésie du Nord, grâce surtout à Marie de Champagne,

fille d'Aliénor d'Aquitaine.

Les genres propres

au Midi étaient :

Le

salut d'amour.

Le salut d'amour

est une sorte d'épître, sans règles fixes.

La

tençon.

La tençon

est une dispute entre deux poètes sur une question galante, dont

une variété est le jeu-parti.

La

sirventé.

La sirventé

(ou sirvente) est une chanson satirique ou guerrière.

La

ballade.

La ballade

se compose de trois couplets suivis d'un refrain, plus un envoi.

-

|

Encore est

vive la souris

[Charles

d'Orléans composa cette ballade pendant sa captivité en Angleterre.

Le bruit de sa mort avait couru en France : il proteste contre cette nouvelle

avec indignation et avec esprit].

« Nouvelles

ont couru en France,

Par maints lieux,

que j'étais mort;

Dont avaient peu

déplaisance

Aucuns qui me haient

à tort;

Autres en ont eu

déconfort

Qui m'aiment de

loyal vouloir,

Comme mes bons et

vrais amis.

Si fais à

toutes gens savoir

Qu'encore est vive

la souris.

Je n'ai eu ni mal

ni grevance,

Dieu merci, mais

suis sain et fort,

Et passe temps en

espérance

Que paix, qui trop

longuement dort,

S'éveillera,

et par accord

A tous fera liesse

avoir.

Pour ce, de Dieu

soient maudits.

Ceux qui sont dolents

de veöir

Qu'encore est vive

la souris.

Jeunesse sur moi

a puissance,

Mais Vieillesse

fait son effort,

De m'avoir en sa

gouvernance.

A présent

faillira son sort;

Je suis assez loin

de son port.

De pleurer vueil

garder mon hoir;

Loué soit

Dieu de Paradis,

Qui m'a donné

force et pouvoir,

Qu'encore est vive

la souris.

Envoi.

Nul ne porte pour

moi le noir;

On vend meilleur

marché drap gris

Or, tienne chacun

pour tout voir

Qu'encore est vive

la souris. »

-

(Charles

d'Orléans, ballade 26).

|

La

chanson courtoise.

La chanson courtoise,

dans laquelle le poète exprime ses propres sentiments, est composée

de trois couplets, dont deux seulement dans la même forme.

La

sotte chanson.

La sotte chanson

est une parodie de la précédente.

Principaux poètes

lyriques.

Les

Troubadours.

L'époque

des troubadours s'étend depuis la

fin du XIe siècle jusqu'à

la seconde moitié du XIIIe. On compte

dans cet intervalle environ deux cents troubadours. Nommons quelques-uns

d'entre eux, pour la plupart plus anciens que les trouvères-

:

• Guillaume

IX (ou Guillaume de Poitiers), comte de Poitiers et duc d'Aquitaine

(mort en 1127);

• Jofroy Rudel, prince

de Blaye, qui, devenu amoureux de la comtesse de Tripoli, sur la seule

renommée de sa beauté et de ses vertus, se croisa en 1147,

et arriva gravement malade à Tripoli,

ou il mourut sous les yeux de la comtesse. Cette romanesque et véridique

histoire, tout à fait caractéristique de l'amour courtois,

a été mise à la scène par E.

Rostand, dans la Princesse lointaine;

• Bernard de Ventadour

naquit dans le château de ce nom, en Limousin;

son père, de condition servile, y était employé à

chauffer le four. Les rares dispositions de Bernard pour la musique

et la poésie lui attirèrent

les faveurs du comte de Ventadour; mais il paya ces bienfaits d'ingratitude

et tomba justement dans la disgrâce de son maître. Attaché

depuis à la personne d'Aliénor

d'Aquitaine, il passa en Angleterre

avec cette princesse, lors de l'avènement de Henri II, son époux.

Bernard fit encore entendre ses chants à la cour de Raymond V, comte

de Toulouse; puis, dégoûté des joies du monde,

dont il avait épuisé les délices, il alla finir sa

vie dans un monastère. Ce poète

est un des meilleurs chansonniers du Moyen âge : un tendre abandon,

une exquise délicatesse, sont le cachet distinctif des quelques

oeuvres conservées sous son nom.

---

|

|

|

Bernard

de Ventadour.

|

Bertrand

de Born.

|

• Bertrand

de Born (1145-1215), seigneur de Hautefort en Limousin, qui célébra

l'amour et la guerre. Il fut mêlé aux luttes des fils de Henri

Il Plantagenet, et prit parti contre Richard

pour Henri le Jeune; à la mort de celui-ci,

il se réconcilia avec Richard, qu'il soutint à son tour contre

Philippe-Auguste. Ses plus belles poésies

sont des sirventés, dont l'accent

satirique est d'une singulière violence, mais qui respirent aussi

un enthousiasme lyrique, au sens le plus complet du mot.

• Richard

Coeur de Lion, roi d'Angleterre et croisé, et accessoirement

auteur et interprête de chansons.

• Peyrols est connu

pour avoir été une voix courageuse, qui s'éleva pour

flétrir la conduite déloyale de l'empereur Henri VI envers

Richard Coeur de Lion qu'il avait pris en otage contre rançon, et

surtout envers l'Église. Il préférait, comme il l'avoue

lui-même, la vie facile des cours, où il était accueilli,

aux glorieuses fatigues qu'enduraient les défenseurs du Saint-Sépulcre;

cependant il partit pour la croisade,

et c'est en Syrie qu'il écrivit le texte plein d'énergie

auquel nous reproduisons à la page sur les sirventes.

Parmi les autres

troubadours dont les noms ont survécu, citons Arnaud

Daniel, gentilhomme du Périgord, et Sordel,

au coeur noble et généreux : Dante

les nomme tous deux avec honneur dans son Purgatoire; Pierre Cardinal,

qui, par ses violentes satires, se fit le Juvénal de cette poésie,

dont Bertrand de Born avait été le Tyrtée; enfin Giraud

Riquier, auteur d'une supplique adressée en 1275 au roi de Castille,

pour le conjurer de relever les jongleurs de

leur supposé avilissement : cette pièce est comme le dernier

soupir de la muse provençale. On peut dire que cette poésie

mourut d'inanition : la guerre des Albigeois

interrompit, il est vrai, ses chants; mais, d'un autre côté,

ayant épuisé le fonds d'idées romanesques et superficielles

qui l'avaient nourrie pendant deux siècles, elle devait forcément

expirer.

Les

Trouvères.

Le nom de trouvères

donné aux poètes de la langue d'oïl signifie la même

chose que celui de troubadour : la désinence seule est différente.

Cependan ces deux classes de poètes ne se ressemblent en rien.

«

Ici, dit Villemain, je crois voir un chevalier troubadour qui, du haut

de son coursier, chante des vers de guerre ou d'amour; là, un bourgeois

malin qui, dans les rues étroites de la cité, devise avec

son compère et se raille des choses dont il a peur. »

Cette remarque fait

assez entendre que le genre satirique rencontra parmi les trouvères

plus d'un interprète. Ils racontèrent aussi, s'élevant

même au ton de l'épopée. Ces compositions de longue

haleine, préparées à loisir, et non plus improvisées,

comme la poésie à fleur d'émotion des troubadours,

étaient redites à la cour des princes et dans les manoirs

féodaux.

Jusque dans leurs

expéditions lointaines, les preux chevaliers aimaient à s'entendre

bercer de ces récits merveilleux : Robert Guiscard emmenait en Italie

des jongleurs normands qui lui répétaient, à clère

voix et à doux sons, les prouesses des guerriers de France. Jongleurs

et ménestrels chantaient également, s'accompagnant de la

vielle ou de la rote; les poètes se produisaient peu par eux-mêmes,

ce qui fait que leurs noms nous ont à peine été transmis.

Les ménestrels, mieux considérés que les jongleurs,

formèrent au moyen âge une corporation jouissant de certains

privilèges.

Parmi les trouvères,

il faut retenir les noms suivants :

• Conon

de Béthune (mort en 1220) fréquenta la cour de Champagne,

et fit partie du groupe de poètes courtois inspirés par Marie,

fille d'Aliénor. Il a pris part à la troisième et

à la quatrième croisade, et Villehardouin,

dans sa Conquête de Constantinople, lui attribue des discours

aussi courageux qu'éloquents;

• Gui

II, châtelain de Coucy (mort en 1204), compagnon d'armes de Conon

dans la quatrième croisade, a moins de force et plus de grâce.

• Blondel

de Nesle (fin du XIIe siècle)

est celui dont la légende a fait le fidèle ami de Richard

Coeur-de-Lion.

• Gace Brulé

(mort au commencement du XIIIe siècle),

chevalier champenois, a de l'élégance et d'heureux rythmes;

• Jean

Bodel (mort en 1207?) d'Arras (que l'on connaît surtout comme

poète épique pour sa Chanson des Saisnes ,

et comme poète dramatique pour son Jeu de Saint-Nicolas a

écrit un Congé, pièce lyrique dans laquelle,

au moment de quitter Arras pour entrer dans une léproserie, il dit

adieu à ses amis. ,

et comme poète dramatique pour son Jeu de Saint-Nicolas a

écrit un Congé, pièce lyrique dans laquelle,

au moment de quitter Arras pour entrer dans une léproserie, il dit

adieu à ses amis.

• Thibaut

IV de Champagne (mort en 1253) est aussi célèbre par

ses exploits que par ses vers. Il prit part à la croisade contre

les Albigeois, à la coalition de la noblesse contre Blanche

de Castille, régente pendant la minorité de Louis

IX. Celle-ci, d'un regard, avait obtenu sa soumission; et Thibaut la

chanta dans des vers d'une délicatesse courtoise jusqu'à

la préciosité. Il fit également des chansons de croisade,

des tensons, des pastourelles. Son style tient à la fois du roman

wallon et du provençal; c'est une espèce de lien entre ces

deux langues, qui se séparent pour toujours à partir de cette

époque.

-

|

Chanson

« Une chançon

encor voil

Faire, pour moi

conforter,

Pour celi dont je

me doil

Voeil mont chant

renoveler :

Por ce ai talent

de chanter

Car quant je ne

chant, mi oil

Tornent sovent en

plorer.

Simple et france

sans orgoil

Quidai ma dame trover

:

Molt me fut de bel

acoil,

Mès ce fut

pour moi grever,

Si sont à

li mi penser,

Ke la nuit, quant

je somoil,

Va mes cuer merci

crier. »

-

(Thibaut

de Champagne).

|

• Rutebeuf

prend rang parmi les poètes lyriques du XIIIe

siècle par un grand nombre de pièces d'un accent personnel,

et qui font de lui un ancêtre direct de Villon.

• Colin

Muset (fin du XIIIe siècle)

est le type du pauvre trouvère, obligé de faire appel à

la générosité de ses protecteurs; par sa situation

comme par la grâce aimable et spirituelle de ses chansons, il est

comparable à Marot.

• Enfin, nommons

Adam de la Halle (mort en 1288), d'abord poète

dramatique, mais qui a aussi chanté son foyer et écrit un

Congé.

Le lyrisme au

XIVe et au XVe

siècle.

Au

début du XIVe

siècle, le règne de la poésie courtoise semble passé;

déjà Rutebeuf et Colin Muset, l'un par sa verve et par sa

gravité, l'autre par sa grâce facile et sa clarté,

tous deux par leur inspiration plus personnelle et plus franche, marquent

la transition vers une époque nouvelle, difficile à

définir, qui s'étend entre l'avènement des Valois

et les débuts de la Renaissance

(1328 à 1500 environ). Les noms qui se détachent

alors sont ceux d'Eustache Deschamps, poète lyrique et historique,

de Christine de Pisan, d'Alain Chartier, surnommé le père

de l'éloquence française, de Charles d'Orléans, gracieux

et mélancolique. Après eux viendra François Villon,

le premier en date des grands poètes français, mais avec

lequel nous sommes déjà complètement sortis de l'âge

de la littérature courtoise.

Eustache

Deschamps.

Eustache

Deschamps (1345-1405) occupa d'importantes fonctions à la cour.

Il connut tous les grands hommes d'une des périodes les plus agitées

de l'histoire de France : Charles

V, Charles VI, Du

Guesclin, le duc Louis d'Orléans; il vit de près la guerre

anglaise et l'insurrection parisienne. Aussi, dans son oeuvre immense

(de 80.000 vers), les pièces les plus intéressantes sont-elles

les poésies historiques. La plus célèbre est la ballade

Sur le trépas de Bertrand Du Guesclin. Il a composé

également un grand nombre de poésies satiriques et morales,

où il attaque, à la façon de Rutebeuf, l'Église,

l'État, les financiers. On a de lui des ballades spirituelles (le

Chat et la Souris).

Poètes

lyriques du XVe siècle.

• Christine

de Pisan (1363-1431). Fille de Thomas de Pisan, astrologue et médecin

de Charles V, elle était née à Bologne

ou à Venise. Sa principale oeuvre poétique

est le Poème de la Pucelle (Jeanne d'Arc).

Cependant elle doit surtout sa réputation à de petites pièces,

des dits moraux, écrits en forme de ballades, de rondeaux, etc.

et au Livre des faits et bonnes moeurs du roi Charles V, qui la

classe aussi parmi les historiens.

• Alain

Chartier (1386-1449) était frère de Guillaume Chartier,

évêque de Paris (mort en 1472).

II entra à la cour comme secrétaire du Dauphin (plus tard

Charles VII). Ses poésies, très

nombreuses, sont dans le genre allégorique et leur prodigieux succès

est fait pour nous étonner. On peut citer en particulier : le Livre

des quatre dames (sorte de débat à la fois courtois et

patriotique sur la bataille d'Azincourt).

Son meilleur ouvrage en prose est le Curial, satire puissante de

l'homme de cour. Ses contemporains l'avaient surnommé le père

de l'éloquence française. On raconte que Marguerite d'Écosse,

dauphine de France, déposa un baiser sur le front du vieux poète

endormi.

• Charles

d'Orléans (1391-1465). - Fils de Louis d'Orléans et de

Valentine de Milan père de Louis XII,

Charles fut mêlé dans sa jeunesse aux plus terribles catastrophes.

Pris à Azincourt (1415), il fut mené en Angleterre,

où il subit, pendant vingt-cinq ans, une stricte captivité.

Délivré en 1440, il se retira à Blois,

où il se composa une cour aimable et spirituelle. Le manuscrit de

ses poésies ne fut retrouvé et publié qu'en 1734.

Avec Charles d'Orléans, nous revenons à la poésie

courtoise d'un Thibaut de Champagne. Mais Charles d'Orléans y introduit

une grâce nouvelle une discrétion mélancolique, une

préciosité mondaine, qui font songer à Marot, à

Voiture et aux poètes

du XVIIIe siècle. (Ch.-M.

Des Granges/ L. Joliet). |

|