Jalons |

Vers

la triangulation du monde

La réalité de l'aplatissement aux pôle

de notre globe, étant accéptée dès la fin du siècle précédent ( La

géodésie aux XVIIe et XVIIIe

siècles), l'objectif de la géodésie au XIXe

siècle va consister pour une large part à déterminer les

irrégularités de la surface terrestre, par rapport à une surface ellipsoïdale

moyenne ou surface osculatrice. Mais, pour atteindre à ce but, les opérations

géodésiques devront pouvoir embrasser des arcs situés en nombre égal

dans toutes les portions du globe. Or à cette époque tous les arcs méridiens La

géodésie aux XVIIe et XVIIIe

siècles), l'objectif de la géodésie au XIXe

siècle va consister pour une large part à déterminer les

irrégularités de la surface terrestre, par rapport à une surface ellipsoïdale

moyenne ou surface osculatrice. Mais, pour atteindre à ce but, les opérations

géodésiques devront pouvoir embrasser des arcs situés en nombre égal

dans toutes les portions du globe. Or à cette époque tous les arcs méridiens mesurés sont localisés en Europe sur un espace de 20° en longitude

mesurés sont localisés en Europe sur un espace de 20° en longitude ,

compris entre l'arc anglo-franco-espagnol et l'arc russe, si l'on excepte

les arcs Ă©quatoriaux de l'Inde ,

compris entre l'arc anglo-franco-espagnol et l'arc russe, si l'on excepte

les arcs équatoriaux de l'Inde et du Pérou et l'arc du cap de Bonne-Espérance et quelques mesures en

Inde ou aux États-Unis

et du Pérou et l'arc du cap de Bonne-Espérance et quelques mesures en

Inde ou aux États-Unis (mesure d'un arc d'un degré et demi en Pennsylvanie par Mason

et Dixon).

(mesure d'un arc d'un degré et demi en Pennsylvanie par Mason

et Dixon).

Jusqu'Ă

1850 - La triangulation des îles Britanniques,

que Roy, Mudge et Kater commencèrent en 1784,

fut terminée en 1802 par la mesure d'un arc de méridien; elle

s'appuie sur beaucoup d'observations astronomiques, qui lui donnent une

grande valeur au point de vue de la détermination générale de la forme

de la Terre. La triangulation de l'Inde anglaise fut initiée par Kater,

puis dirigée de 1802 à 1823 par Lambton

et de 1823 Ă 1843 par G. Everest.

Au Danemark, Schumacher

a donné en 1817 le programme des travaux géodésiques et Hansen

a triangulé en 1821 le duché de Holstein.

La première triangulation

des Pays-Bas a été faite de 1802 à 1814 par Krayenhoff,

qui a publié à La Haye en 1827 un précis historique de ses opérations

géodésiques.

Les triangulations

ont été commencées en 1810 en Bavière et dans le Palatinat,

et en 1818 dans le reste de l'Allemagne. De 1821 Ă 1824,

Gauss a mesuré un arc de méridien entre Göttingen

et Altona et un arc de parallèle en Hanovre, en employant des méthodes

originales et un instrument qu'il a inventé, l'héliotrope, pour viser

les sommets éloignés des triangles.

En Russie, les travaux

géodésiques ont été dirigés par W. Struve

et T.-F. de Schubert respectivement Ă partir

de 1816 et de 1820.

En Italie, une triangulation

pour déterminer un arc de méridien entre Rivoli et la mer Adriatique

fut commencée en 1785 par Oriani, continuée

en 1803 par Puissant et achevée en 1811

par les ingénieurs-géographes français. Une autre triangulation fut

faite de 1821 Ă 1821 pour mesurer l'arc de parallèle Ă

45° qui traverse la Savoie et le Piémont; mais les résultats des opérations

géodésiques, qui furent difficiles dans les Alpes, a cause des neiges,

ne s'accordèrent pas avec ceux des observations astronomiques faites par

Carlini et Plana; et

ce dernier attribue les différences à une irrégularité de densité

des couches terrestres dans la chaîne des Alpes.

On voit d'après cela qu'il était encore

indispensable, pour asseoir des conclusions solides, de mesurer un arc

aux États-Unis aussi long que possible à l'Est des montagnes Rocheuses,

un autre arc au Chili le long de la côte, un autre arc en Égypte dans

la vallée du Nil, d'étendre celui du Cap et enfin de mesurer un arc en

Australie et un autre en Indochine dans la vallée du Mékong

dans la vallée du Mékong .

Un arc dans la vallée du Para et un autre au Brésil seraient également

très bien placés estimait-on, mais l'entreprise n'est semblait plus difficile

à réaliser. Quant à la triangulation de l'Afrique intérieure, elle

semblait encore irréalisable avant de longues années. Les efforts effectués

par la France, pour prolonger le méridien français au Sahara .

Un arc dans la vallée du Para et un autre au Brésil seraient également

très bien placés estimait-on, mais l'entreprise n'est semblait plus difficile

à réaliser. Quant à la triangulation de l'Afrique intérieure, elle

semblait encore irréalisable avant de longues années. Les efforts effectués

par la France, pour prolonger le méridien français au Sahara jusqu'à Ghardaïa, paraissaient réaliser tout ce qu'il est possible de

tenter dans le Nord de l'Afrique, si ce n'était dans la vallée du Nil

évidemment plus accessible. Malheureusement pour la paix européenne,

les grandes puissances paraissaient avoir dans la vallée du Nil des préoccupations

fort étrangères à la vérification du degré de Sennâar, et les savants

plaçaient plutôt leurs espoirs dans la mesure de l'arc de méridien en

Indochine.

jusqu'à Ghardaïa, paraissaient réaliser tout ce qu'il est possible de

tenter dans le Nord de l'Afrique, si ce n'était dans la vallée du Nil

évidemment plus accessible. Malheureusement pour la paix européenne,

les grandes puissances paraissaient avoir dans la vallée du Nil des préoccupations

fort étrangères à la vérification du degré de Sennâar, et les savants

plaçaient plutôt leurs espoirs dans la mesure de l'arc de méridien en

Indochine.

Après

1850 - En France, pour la Carte de l'État-Major, initiée en

1818, la mesure de triangles de premier et de second ordre fut achevée

en 1854, et celle des triangles de troisième ordre en 1863.

Dans les ĂŽles Britanniques,

les principaux travaux géodésique ont été faits par l'Ordnance Survey

Office, qui date de 1791. La triangulation de l'Inde anglaise a

été dirigée de 1843 à 1861 par A.

Waugh, et de 1861 Ă 1878 par J.-T.

Walker; elle comprend la mesure d'un arc de méridien de 21°.

En Belgique, les

triangulations ont été faites de 1853 à 1873.

Au Danemark,

les triangulations ont été terminées en 1870. Andrae

a fait achever en 1867 la mesure d'un arc de méridien et d'un arc

de parallèle se rattachant à ceux que Gauss avait

mesurés. II en a publié les résultats de 1867 à 1885

dans son ouvrage intitulé Den danske Gradmaaling (1867-1885),

dont une partie rédigée en français a pour titre Problèmes de haute

Géodésie (1881).

Aux Pays-Bas, les

travaux ont été repris en 1861.

En Bavière et le

Palatinat, les opérations géodésiques ont été achevées en 1854.

Dans le reste de l'Allemagne, elles ont été continuées en 1847

par Baeyer. Elles embrassent la mesure, terminée

en 1877, de l'arc du parallèle à 52° compris entre les frontières

belge et russe.

En Autriche et en

Hongrie, l'Institut militaire géographique de Vienne a fait mesurer, de

1862 à 1890, des chaînes de triangles dans la direction

de trois parallèles et de six méridiens.

En Russie, W.

Struve et T.-F. de Schubert terminèrent

leurs travaux géodésiques respectivement en 1855 et en 1862.

Les triangulations

de premier ordre dans les diverses parties de l'Italie furent faites surtout

de 1836 à 1863; les autres travaux se sont continués depuis

cette Ă©poque.

Les grandes triangulations

de l'Espagne, commencées en 1859 à Madrid

par une Commission militaire, avec des instruments précis, ont été terminées

en 1877 à Ares par l'institut géographique, sous la direction

d'Ibañez.

En 1895, Defforges

a présidé, sur la demande du gouvernement de la Roumanie, à la mesure

des trois bases fondamentales de la Carte militaire de cette contrée.

Ensuite, sur la demande du gouvernement de la Porte, la France l'a envoyé

en mission officielle pour organiser le service de la Carte militaire

de l'Empire ottoman). En février 1897,

la base centrale était mesurée, les coordonnées de départ déterminées

astronomiquement et les triangulations commencées. Les opérations, interrompues

par la guerre turco-grecque, se continueront ensuite.

Jusqu'en 1862,

on avait mesuré dans l'Europe deux grands arcs de méridiens : l'arc hispano-franco-anglais

de 22° 40', s' étendant de Formentera, dans les îles Baléares ,

à Saxavord, dans les îles Shetland, et l'arc russo-scandinave de 25°20',

compris entre Hammerfest, sur les bords de la mer Glaciale, et IsmaĂŻl,

sur les bords du Danube; trois petits arcs de méridiens en Hanovre, en

Danemark et dans la Prusse ,

à Saxavord, dans les îles Shetland, et l'arc russo-scandinave de 25°20',

compris entre Hammerfest, sur les bords de la mer Glaciale, et IsmaĂŻl,

sur les bords du Danube; trois petits arcs de méridiens en Hanovre, en

Danemark et dans la Prusse orientale; deux arcs de parallèles, l'arc franco-sarde-autrichien de Marennes

orientale; deux arcs de parallèles, l'arc franco-sarde-autrichien de Marennes à Orsova et l'arc franco-bavarois-autrichien de Brest à Vienne. En Russie,

les observations furent faites par la méthode de W.

Struve.

Ă Orsova et l'arc franco-bavarois-autrichien de Brest Ă Vienne. En Russie,

les observations furent faites par la méthode de W.

Struve.

Le Bureau hydrographique

des États-Unis a terminé en 1878, entre les États du Maine et

de Géorgie, une triangulation ayant 18° de longitude et 12° de latitude.

De 1837 Ă

1849, Antoine d'Abbadie a fait des levés

en Abyssinie par les méthodes de la Géodésie expéditive; il expose ces méthodes

et donne les résultats de ses observations

dans sa Géodésie d'une partie de la Haute-Éthiopie

par les méthodes de la Géodésie expéditive; il expose ces méthodes

et donne les résultats de ses observations

dans sa Géodésie d'une partie de la Haute-Éthiopie (1860-1874), publiée avec la collaboration de R.

Radau pour les calculs et la construction des cartes.

(1860-1874), publiée avec la collaboration de R.

Radau pour les calculs et la construction des cartes.

Les Cartes marines

étaient, jusque vers 1845, établies par des levés sous voiles,

qui ne donnaient que des croquis, ou par des procédés géodésiques souvent

impraticables dons les pays sauvages. Mouchez

les établit par une méthode mixte consistant à employer des points fixes

déterminés par des observations astronomiques faites à terre; et pour

cela il avait fait modifier par J. Brunner, en

1849 et en 1856, la lunette méridienne pour la rendre portative.

Il levait rapidement et avec assez d'exactitude les contours d'une cĂ´te

ou d'une baie, en faisant avec le théodolite un petit nombre de stations

sur des points culminants. Vers 1850, il introduisit dans la manière

de faire le point une modification qui fut ensuite pratiquée sous le nom

de méthode américaine. Il établit de 1867 à 1873, sur

une étendue de 800 km, la Carte des côtes de l'Algérie, qui n'étaient

connues que par le levé sous voiles fait de 1831 à 1835par

BĂ©rard et de Tessan.

Il est bon de remarquer que, dans les levés de reconnaissance des côtes,

on commence à obtenir à cette époque les angles avec rapidité et une

précision suffisante en employant la chambre claire de Wollaston

modifiée par A. Laussedat en 1854.

La

mesure d'un arc de parallèle en Algérie

Les mesures d'arcs de méridien ne sont

pas les seules opérations que l'on puisse entreprendre pour déterminer

les dimensions de l'ellipsoïde terrestre. Les arcs de parallèle pourraient

être d'un grand secours, s'il était possible d'en déterminer l'amplitude

avec sûreté. Ainsi, alors que pour l'étude de la forme de la Terre,

on n'avait employé jusqu'en 1864 que

des arcs de méridiens, parce qu'on n'avait ni méthode, ni instruments

permettant d'obtenir avec une précision suffisante les amplitudes célestes

des arcs de parallèle, l'État-Major français chargea Perrier

de diriger en Algérie les opérations de mesure d'un arc de parallèle

terrestre; c'est dans ce pays qu'Ă partir de 1867,

Perrier se servit, pour remplacer le cercle répétiteur, d'un cercle réitérateur

qu'il avait fait construire par E. Brunner. Il

fit mesurer deux bases ayant une longueur d'environ 10 km, l'une Ă Oran,

l'autre Ă BĂ´ne (Annaba) ,

En 1869, la triangulation de l'Algérie

était terminée dans la région du Tell et il ne restait plus, pour fixer

la place de cette région sur le sphéroïde terrestre, qu'à mesurer la

longitude, la latitude et un azimut en une station centrale, qui fut la

ville d'Alger. La mesure de la différence

de longitude entre Paris et Alger fut faite

en 1874 par Perrier, qui resta dans

la première ville, et par Loewy, qui se rendit

dans la seconde. Pour cette mesure, sur la proposition de Le

Verrier, l'enregistrement électrique fut appliqué à l'observation

des passages et à l'échange des signaux. Le nombre ainsi trouvé concordait

avec celui que Loewy et Stéphan avaient obtenu

à la même époque au moyen de deux opérations, l'une entre Paris et

Marseille, l'autre entre Marseille et Alger. Ensuite, Perrier, installé

dans un Observatoire qu'il avait Ă©tabli sur le plateau de Voirol, dominant

les collines de Mustapha, trouva le latitude d'Alger par l'observation

des distances zénithales méridiennes de 46 étoiles voisines du zénith ,

En 1869, la triangulation de l'Algérie

était terminée dans la région du Tell et il ne restait plus, pour fixer

la place de cette région sur le sphéroïde terrestre, qu'à mesurer la

longitude, la latitude et un azimut en une station centrale, qui fut la

ville d'Alger. La mesure de la différence

de longitude entre Paris et Alger fut faite

en 1874 par Perrier, qui resta dans

la première ville, et par Loewy, qui se rendit

dans la seconde. Pour cette mesure, sur la proposition de Le

Verrier, l'enregistrement électrique fut appliqué à l'observation

des passages et à l'échange des signaux. Le nombre ainsi trouvé concordait

avec celui que Loewy et Stéphan avaient obtenu

à la même époque au moyen de deux opérations, l'une entre Paris et

Marseille, l'autre entre Marseille et Alger. Ensuite, Perrier, installé

dans un Observatoire qu'il avait Ă©tabli sur le plateau de Voirol, dominant

les collines de Mustapha, trouva le latitude d'Alger par l'observation

des distances zénithales méridiennes de 46 étoiles voisines du zénith .

II détermina, en 1874 et en 1878,

l'azimut .

II détermina, en 1874 et en 1878,

l'azimut d'un point de repère situé sur un mamelon élevé de l'Atlas et très

voisin du méridien d'Alger, Ia latitude et l'azimut de Bône et de Nemours,

villes voisines des extrémités de l'arc de parallèle mesuré, et les

différences de longitude

d'un point de repère situé sur un mamelon élevé de l'Atlas et très

voisin du méridien d'Alger, Ia latitude et l'azimut de Bône et de Nemours,

villes voisines des extrémités de l'arc de parallèle mesuré, et les

différences de longitude entre ces trois villes; il a apporté un soin tout particulier au calcul

des positions géographiques, en faisant, pour obtenir la concordance des

bases, des corrections sur les angles d'après une méthode que Laplace

donne dans sa Théorie analytique des probabilités (1812).

Des résultats que Perrier trouva en mesurant un arc de parallèle algérien

de 9°36', il résultait que la courbure de la Terre devait être irrégulière

dans la région où se trouve cet arc.

entre ces trois villes; il a apporté un soin tout particulier au calcul

des positions géographiques, en faisant, pour obtenir la concordance des

bases, des corrections sur les angles d'après une méthode que Laplace

donne dans sa Théorie analytique des probabilités (1812).

Des résultats que Perrier trouva en mesurant un arc de parallèle algérien

de 9°36', il résultait que la courbure de la Terre devait être irrégulière

dans la région où se trouve cet arc.

Malheureusement, il n'est pas encore envisageable,

au XIXe siècle,

de répondre d'une différence de longitude à moins de 1"5, erreur

double de celle que l'on peut craindre sur l'amplitude d'un arc de méridien.

D'ailleurs, l'inégale distribution des terres dans les deux hémisphères

ne permet pas, à de très rares exceptions, de mesurer des arcs de parallèle

symétriques par rapport à l'équateur et compris entre les mêmes méridiens; une telle recherche perd le grand

intérêt qu'elle présenterait en fournissant, dans le cas d'identité,

la preuve expérimentale de la similitude

des deux hémisphères. On cite quand même, comme pouvant servir à cette

démonstration, des arcs de 50° N. et

S. de latitude compris entre les mĂ©ridiens de 70° et 80°, c.-Ă -d. Ă

la hauteur de l'embouchure du Saint-Laurent dans l'Amérique du Nord et

vers la pointe de l'Amérique du Sud

et compris entre les mêmes méridiens; une telle recherche perd le grand

intérêt qu'elle présenterait en fournissant, dans le cas d'identité,

la preuve expérimentale de la similitude

des deux hémisphères. On cite quand même, comme pouvant servir à cette

démonstration, des arcs de 50° N. et

S. de latitude compris entre les mĂ©ridiens de 70° et 80°, c.-Ă -d. Ă

la hauteur de l'embouchure du Saint-Laurent dans l'Amérique du Nord et

vers la pointe de l'Amérique du Sud ,

puis les arcs de 30° en Afrique s'étendant, d'une part, d'Alexandrie

aux confins occidentaux de la Tripolitaine,

le long de la Méditerranée et, de l'autre, des rivages de l'océan Indien

à ceux de l'Atlantique à quelques centaines de kilomètres au Nord de

ce qui est alors colonie du Cap ( ,

puis les arcs de 30° en Afrique s'étendant, d'une part, d'Alexandrie

aux confins occidentaux de la Tripolitaine,

le long de la Méditerranée et, de l'autre, des rivages de l'océan Indien

à ceux de l'Atlantique à quelques centaines de kilomètres au Nord de

ce qui est alors colonie du Cap ( L'Afrique

australe). Enfin, Ă la mĂŞme distance de l'Ă©quateur, un petit arc

de parallèle en Australie et un autre en Chine L'Afrique

australe). Enfin, Ă la mĂŞme distance de l'Ă©quateur, un petit arc

de parallèle en Australie et un autre en Chine .

mais dans ce dernier cas, les savants de l'Ă©poque se demandent s'il

leur sera jamais possible de pénétrer à l'intérieur de l'Empire Céleste,

Ă quelque profondeur dans les terres... .

mais dans ce dernier cas, les savants de l'Ă©poque se demandent s'il

leur sera jamais possible de pénétrer à l'intérieur de l'Empire Céleste,

Ă quelque profondeur dans les terres...

-

Les

jonctions géodésiques

La jonction géodésique

de la France avec l'Angleterre.

Avant 1861,

le travail de jonction des triangulations de la France avec l'Angleterre,

par-dessus le détroit du Pas-de-Calais, avait été plusieurs fois entrepris

par des géodésiens de ces deux pays, mais sans succès, parce que les

signaux ordinaires ne pouvaient être nettement aperçus d'une rive du

détroit à l'autre rive. Dans les années 1861

et 1862,

cette jonction fut opérée séparément et simultanément, en se

servant de l'héliotrope de Gauss, par deux Commissions

composées, l'une d'ingénieurs anglais, notamment H.

James et M. Clarke, l'autre d'officiers français, dont le chef, Levret,

eut Perrier pour collaborateur le plus actif.

Des travaux de ces deux Commissions, il est résulté la mesure d'un nouvel

arc de la méridienne de France, ayant 13° et s'étendant de Dunkerque

aux îles Shetland.

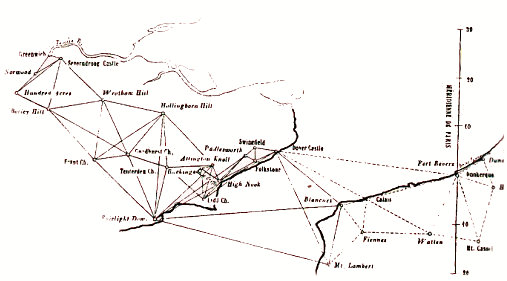

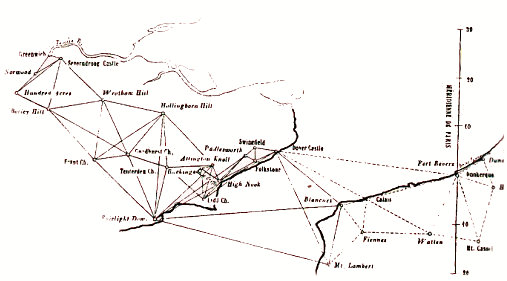

Carte

de la la jonction des côtes françaises et anglaises,

publiée

par Arago dans son Astronomie populaire (1859).

La jonction géodésique

de l'Algérie avec l'Espagne.

Levret

avait prouvé en 1863

que la jonction géodésique de l'Algérie avec l'Espagne, par-dessus la

Méditerranée, était théoriquement possible, parce que la courbure de

la Terre n'intercepte pas la trajectoire des rayons visuels allant de l'Atlas

aux sierras de Grenade et de Murcie .

Perrier reconnut en 1868

sur le terrain même que cette jonction était matériellement possible.

En 1873,

Ibañez et Perrier, qui dirigèrent les opérations

de cette jonction, choisirent les stations très élevées de Mulhacen

et Tetica en Espagne, de Filhaoussen et M'Sabiha en Algérie, formant un

quadrilatère dont chaque sommet est visible de chacun des trois autres.

Comme les signaux devaient ĂŞtre perceptibles Ă des distances d'environ

300 km, ils durent avoir recours à la lumière solaire pendant le jour

et à la lumière électrique pendant la nuit. Pour les signaux de nuit,

ils se servirent d'appareils que venait d'imaginer A.

Laussedat. Ce fut un travail très difficile que de faire transporter

à de si grandes hauteurs une machine magnéto-électrique de Gramme, une

machine à vapeur pour l'actionner et les instruments géodésiques. Malgré

ces difficultés, malgré les attaques des tribus hostiles à la présence

française, malgré la gêne apportée par le ciel brûlant de l'Algérie

et par les neiges couvrant à la fin de l'été la montagne de Mulhacen,

les observateurs réussirent pleinement à opérer la jonction projetée,

grâce aux signaux électriques de nuit qui seuls furent aperçus. Les

observations, commencées le 9 septembre,

se terminèrent le 1er octobre. L'opération

géodésique fut complétée du 5 octobre au 16 novembre, par le rattachement

des réseaux astronomiques de l'Espagne et de l'Algérie. Ainsi se trouvait

réalisé, au moyen des plus grands triangles qui aient été mesurés,

un voeu Ă©mis par Biot et Arago

Ă leur retour d'Espagne. .

Perrier reconnut en 1868

sur le terrain même que cette jonction était matériellement possible.

En 1873,

Ibañez et Perrier, qui dirigèrent les opérations

de cette jonction, choisirent les stations très élevées de Mulhacen

et Tetica en Espagne, de Filhaoussen et M'Sabiha en Algérie, formant un

quadrilatère dont chaque sommet est visible de chacun des trois autres.

Comme les signaux devaient ĂŞtre perceptibles Ă des distances d'environ

300 km, ils durent avoir recours à la lumière solaire pendant le jour

et à la lumière électrique pendant la nuit. Pour les signaux de nuit,

ils se servirent d'appareils que venait d'imaginer A.

Laussedat. Ce fut un travail très difficile que de faire transporter

à de si grandes hauteurs une machine magnéto-électrique de Gramme, une

machine à vapeur pour l'actionner et les instruments géodésiques. Malgré

ces difficultés, malgré les attaques des tribus hostiles à la présence

française, malgré la gêne apportée par le ciel brûlant de l'Algérie

et par les neiges couvrant à la fin de l'été la montagne de Mulhacen,

les observateurs réussirent pleinement à opérer la jonction projetée,

grâce aux signaux électriques de nuit qui seuls furent aperçus. Les

observations, commencées le 9 septembre,

se terminèrent le 1er octobre. L'opération

géodésique fut complétée du 5 octobre au 16 novembre, par le rattachement

des réseaux astronomiques de l'Espagne et de l'Algérie. Ainsi se trouvait

réalisé, au moyen des plus grands triangles qui aient été mesurés,

un voeu Ă©mis par Biot et Arago

Ă leur retour d'Espagne.

L'Association

géodésique internationale

Tous ces desiderata supposaient des actions

concourantes bien diverses. Dans ce but, les géodésiens ont fondé l'Association

géodésique internationale, dont la tâche était d'examiner en commun

les moyens les plus propres à faire progresser la science géodésique,

en assurant une direction aux travaux entrepris par chaque nation.

Fondée à Berlin en 1864

sous l'initiative du général Baeyer, l'Association

pour la mesure du degré dans l'Europe centrale prit en 1867

le titre d'Association géodésique internationale, après

l'adhésion de la Russie et de l'Espagne. Pour comprendre dans son domaine

toutes les mesures effectuées hors de l'Europe, l'Association géodésique

internationale fut réorganisée; après la mort de son fondateur Baeyer

: le Gouvernement prussien prit l'initiative de la réforme. Dans une Conférence

tenue Ă Berlin en octobre 1886,

les délégués des principales contrées de l'Europe, la Turquie et l'Angleterre

exceptées, et de quelques contrées des autres parties du Monde, décidèrent

que l'Association géodésique internationale avait pour but la mesure

des degrés de toute la Terre; qu'elle aurait à Berlin un Bureau central

de calculs; qu'une Commission permanente, composée de 11 membres, se réunirait

tous les ans, dans une ville des États associés; que l'Association aurait

tous les trois ans une réunion plénière où la Commission permanente

serait renouvelée par moitié. Ibañez fut alors nommé président de

cette Commission et R. Helmert directeur du Bureau

central des calculs.

La conférence générale se réunira désormais

dans l'une des capitales des États associés; une commission permanente

composée de membres choisis parmi les délégués se réunit chaque année

dans une ville différente; les délégués qui n'en font pas partie sont

invités à assister aux séances, mais sans droit de vote. La commission

permanente s'occupe de la publication des rapports communiqués par les

délégués sur les travaux géodésiques exécutés dans leurs pays et

sur leurs propres recherches. Un organe spécial de l'Association, appelé

bureau central, classe et conserve les archives; il rédige en outre un

rapport général et s'occupe des questions relatives à l'uniformité

des mesures géodésiques et, astronomiques. L'Association possède un

budget alimenté au moyen de cotisations annuelles versées par les États

adhérents.

Les premières

réunions - La Commission permanente, par les réunions annuelles et

par les Congrès de Berlin en 1864 et en 1867, de Vienne

en 1871, de Dresde en 1874, est arrivée à résoudre d'une

manière jugée alors satisfaisante les questions que posaient la géodésie

à cette époque. La France, qui avait été l'initiatrice des travaux

de mesure de la Terre, étaient restée à peu près stationnaire, pendant

que les autres pays couvraient leur sol de triangulations en employant

de meilleurs instruments et procédés d'observation et de calcul. Elle

hésita même longtemps avant de céder aux instances de l'Association

qui lui demandait de prendre part Ă ses travaux. Ce fut seulement en 1871

qu'elle commença à en faire partie et désigna Delaunay

pour la représenter au Congrès de Vienne.

En 1874, H. Faye fut nommé membre de la

Commission permanente. L'Association vint tenir Ă Paris,

en 1875, sous la présidence d'Ibañez,

un congrès, où fut décidée la construction d'une règle géodésique

internationale pour la mesure des bases et oĂą Perrier

déclara que les observations de nuit sur les repères d'une triangulation

"donnent une précision au moins égale, sinon supérieure aux observations

de jour ".

A la réunion de

la Commission permanente à Nice en 1887, l'empereur du Brésil

Dom Pedro d'Alcantara déclara que le Brésil ferait partie de l'Association;

cette accession présentait un grand intérêt, parce que l'on n'avait

presque pas encore de mesures dans l'Amérique du Sud. Ch.

Lallemand a démontré la nécessité d'apporter aux résultats des

nivellements de précision une correction due aux variations de la pesanteur.

A la Conférence

générale de Paris en 1889, G.

Davidson a annoncé l'accession des États-Unis à l'Association géodésique

et a demandé une nouvelle mesure de l'arc du Pérou avec toutes les ressources

de la science moderne.

Plusieurs questions

ont été discutées dans la réunion de la Commission permanente à Fribourg

en 1890. Bouquet de la Grye et Ch.

Lallemand ont lu chacun un mémoire sur le choix d'un zéro unique

pour les nivellements. Comme les recherches de la géodésie exigent que

les points soient rapportés à une même surface, l'Association s'était

déjà occupée de la question difficile du zéro unique; elle avait d'abord

conseillé d'installer dans les ports des instruments, appelés marégraphes,

pour enregistrer les variations du niveau des mers, ce qui fut fait dans

plusieurs ports; elle avait demandé que les nivellements fussent faits

deux fois et en sens inverses pour s'assurer de leur degré d'exactitude.

Dans son mémoire, Bouquet de la Grye, se basant sur ses nombreuses observations

Ă Brest, est favorable au projet de prendre pour surface fondamentale

le niveau moyen de l'Océan; il montre que l'on peut obtenir rapidement

le niveau moyen de la mer et faire facilement les corrections dues aux

marées et aux vents, en appliquant les formules qu'il donne.

et aux vents, en appliquant les formules qu'il donne.

Ch. Lallemand a été

porté par ses recherches à penser que toutes les mers ont le même niveau

moyen : il en résulterait, précise-t-il, que la question du zéro unique

perd de son importance. Defforges a parlé

de ses recherches sur la loi de décroissance des amplitudes du pendule.

Les membres ont discuté la question de la variation des latitudes. La

détermination exacte des latitudes terrestres est importante en astronomie,

parce que les latitudes servent à trouver les déclinaisons des étoiles,

et en géodésie, parce que, pour calculer la forme de la Terre et obtenir

les amplitudes des arcs de méridien mesurés, on détermine les différences

des latitudes. En comparant les latitudes mesurées avec soin en 1889

et en 1890, Ă Berlin, Ă Potsdam

et Ă Prague, le Bureau central il conclu

que la latitude a une variation périodique d'environ une demi-seconde.

Villarceau, de 1856 Ă 1861,

avait aussi trouvé à Paris des variations

annuelles de la latitude. Il paraissait dès lors probable qu'il s'agissait

d'un phénomène général. La question de la variation des latitudes,

qui préoccupait les astronomes, a été examinée avec soin en 1891

par R. Radau dans un des chapitres du Traité

de Mécanique céleste de Tisserand.

Dans la réunion

de la Commission permanente Ă Florence

en 1891, Hervé Faye a été nommé président

de cette Commission en remplacement d'Ibañez. Les premiers résultats

obtenus par la mission d'Honolulu relativement

à la variation des latitudes ont été communiqués. Ch. Lallemand

annonça que les travaux de nivellement du réseau de premier ordre étaient

presque terminés en France; R. Helmert lut un

long Rapport sur la question générale des nivellements et conclut

qu'il était actuellement impossible de transporter un zéro fondamental

par un nivellement géométrique étendu.

Robert Helmert a

déclaré dans la Conférence générale de Bruxelles ,

en 1892, que Chandler a pu démontrer

la variation périodique des latitudes pour une longue série d'années,

par la discussion de matériaux tirés des données de nombreux Observatoires.

Il en résultait, ajoutait-il, que le déplacement de l'axe de la Terre

dans celle-ci est la cause de cette variation, qui a une période annuelle

en même temps qu'une période d'environ 14 mois ( ,

en 1892, que Chandler a pu démontrer

la variation périodique des latitudes pour une longue série d'années,

par la discussion de matériaux tirés des données de nombreux Observatoires.

Il en résultait, ajoutait-il, que le déplacement de l'axe de la Terre

dans celle-ci est la cause de cette variation, qui a une période annuelle

en même temps qu'une période d'environ 14 mois ( Le

Mouvement des pĂ´les Le

Mouvement des pĂ´les ).

Cette question a encore été agitée aux réunions de Genève en 1893,

d'InnsbrĂĽck en 1894 et de Lausanne ).

Cette question a encore été agitée aux réunions de Genève en 1893,

d'InnsbrĂĽck en 1894 et de Lausanne en 1896; H.-G. Van de Sande Bakhuyzena

présenté à Lausanne des considérations utiles sur le mode d'étude

des variations périodiques de la latitude. R. Helmert a lu à Bruxelles

la suite de son mémoire de Nice sur les déviations de la verticale. Ayant

rapporté à l'ellipsoïde de Bessel et à celui

de Clarke un grand nombre d'observations, il a

reconnu que le premier s'adapte mieux aux résultats que le second et que

les masses continentales exercent une attraction sur le fil Ă plomb.

en 1896; H.-G. Van de Sande Bakhuyzena

présenté à Lausanne des considérations utiles sur le mode d'étude

des variations périodiques de la latitude. R. Helmert a lu à Bruxelles

la suite de son mémoire de Nice sur les déviations de la verticale. Ayant

rapporté à l'ellipsoïde de Bessel et à celui

de Clarke un grand nombre d'observations, il a

reconnu que le premier s'adapte mieux aux résultats que le second et que

les masses continentales exercent une attraction sur le fil Ă plomb.

A la Conférence

générale de Berlin en 1895, Ch. Lallemand

a lu, sur le rôle des erreurs systématiques dans les nivellements de

précision, une note où il rappelle qu'il a indiqué en 1889, dans

son ouvrage Nivellement de haute précision, une méthode graphique

simple pour mettre en Ă©vidence ces erreurs et en mesurer la grandeur;

il a trouvé qu'elles varient de 0,05 mm à 0,30 mm par kilomètre, dans

les principaux réseaux des nivellements européens.

La Russie a apporté

à l'Association la mesure, terminée en 1894, de la partie de l'arc

du parallèle à 52° comprise entre Varsovie et Orsk, dans l'Oural. Cet arc de parallèle, prolongé jusqu'à l'île

Valentia en Irlande, par des savants prussiens, belges et anglais, a une

amplitude de 60°.

et Orsk, dans l'Oural. Cet arc de parallèle, prolongé jusqu'à l'île

Valentia en Irlande, par des savants prussiens, belges et anglais, a une

amplitude de 60°.

A la réunion de

la Commission permanente Ă Stuttgart

en 1898, Bakhuyzen a dit que les Ă©tudes

de son frère et de lui-même ont confirmé l'existence d'une variation

de la latitude soumise à deux périodes, l'une de 431 jours et l'autre

de 365. Après une longue discussion sur la question des latitudes, les

membres de la réunion ont décidé d'organiser, aux frais de l'Association

géodésique, un service international de latitude avec six stations sur

le parallèle à 39° 8', et ils ont proposé d'adopter la méthode de

Horrebow. Notons que Moritz

Loewy a proposé en 1885, pour déterminer la latitude, une

méthode qui est fondée sur un autre principe que la précédente, et

que l'on emploiera à l'Observatoire de Paris. Ensuite, on a examiné les

Rapports des délégués de 14 Gouvernements sur l'état de la géodésie

dans chaque pays. Le premier rang est occupé par l'Allemagne, où les

officiers de la Landesaufnahme ont mesuré avec soin un vaste réseau de

triangles. En Algérie et en Tunisie

et en Tunisie ,

les officiers que dirigeait Bassot ont mesuré,

huit grandes bases et assurent qu'ils auront achevé dans les premières

années du XXe siècle la triangulation de deux longues chaînes

reliées par quatre lignes méridiennes. Enfin Bouquet

de la Grye a lu son Rapport sur plus de 70 marégraphes qui

fonctionnent en Europe; il a trouvé que la France emploie le type le plus

simple de ces instruments, et que le niveau moyen de la mer, et par suite

du sol, reste à peu près stationnaire aussi bien à Brest qu'au Havre. ,

les officiers que dirigeait Bassot ont mesuré,

huit grandes bases et assurent qu'ils auront achevé dans les premières

années du XXe siècle la triangulation de deux longues chaînes

reliées par quatre lignes méridiennes. Enfin Bouquet

de la Grye a lu son Rapport sur plus de 70 marégraphes qui

fonctionnent en Europe; il a trouvé que la France emploie le type le plus

simple de ces instruments, et que le niveau moyen de la mer, et par suite

du sol, reste à peu près stationnaire aussi bien à Brest qu'au Havre.

Le résumé des comptes rendus des diverses

réunions de l'Association géodésique internationale en témoignent,

en aspirant à la représentation exacte de la surface terrestre par rapport

à celle d'un ellipsoïde idéal, les géodésiens avaient été conduits

dans les dernières décennies du XIXesiècle

à une nouvelle série de déterminations se rapportant aux altitudes des

sommets géodésiques au-dessus de cet ellipsoïde. Les recherches si précises

entreprises dans cette direction ont permis d'Ă©tablir que la surface du

niveau moyen des mers ne pouvait être utilisée dans ce but, car en a

pu constater, au moyen des chaînes de nivellement, des différences d'altitude

entre le niveau moyen des mers sur différents points des côtes d'Europe.

De là est né le problème du zéro universel qui a longtemps été une

des questions les plus controversées dans le sein de l'Association géodésique

internationale.

Les

nivellements

On appelle nivellement

la suite d'opérations servant à déterminer le relief du sol relativement

à la surface moyenne de la Terre. En d'autres termes, le but visé est

d'obtenir les hauteurs respectives, ou altitudes, des divers points par

rapport à l'ellipsoïde de révolution qui est le prolongement au-dessous

des continents de la surface des mers. Les altitudes peuvent ĂŞtre fournies

grosso modo par le baromètre. L'intervention de deux observateurs est

nécessaire, l'un se tient dans une localité dont l'altitude est supposée

connue et note à intervalles équidistants pression et température; l'autre

se déplace et relève les mêmes données dans les endroits qu'il traverse.

Les baromètres altimétriques, encore plus imparfaits, donnent l'altitude

par une simple lecture; l'hypsomètre sert au même usage. Ces procédés,

employés depuis le XVIIe

siècle, sont encore parfois utilisés

au XIXe

siècle, mais seulement faute de mieux,

par exemple dans les ascensions en ballon ou sur des montagnes ou dans

les explorations en pays inconnus. Désormais, la détermination des altitudes

absolues dans le lever de la carte d'un grand pays reposent pour l'essentiel

à des méthodes plus rigoureuses et fiables, basées ici encore sur des

triangulations.

Les anciens géodésiens

se préoccupaient seulement de déterminer l'altitude des sommet des grands

triangles et des points les plus importants. D'ailleurs, la construction

des routes n'exigeait pas une grande exactitude, et des opérations topographiques

assez grossières suffisaient pour leur tracé. Les grands travaux nécessités

par les chemins de fer, tunnels, percements d'isthmes (Suez, Panama), etc.,

créèrent des besoins nouveaux, et une véritable science vit le jour.

Le mouvement s'étendit progressivement à l'Europe entière; en France,

les ingénieurs des mines et des ponts furent à la tête du progrès;

ailleurs, la chose fut généralement rattachée aux services géographiques;

partout l'effort fut considérable et les méthodes topographiques parvinrent

rapidement Ă un haut degrĂ© de perfection. Il est juste d'ajouter qu'Ă

la tête d'un personnel d'élite les ingénieurs possédaient des moyens

d'action infiniment plus puissants que ceux mis Ă la disposition des anciens

géodésiens. Bourdaloue, le premier, de 1857

Ă 1864,

entreprit un nivellement général de la France; il couvrit le pays entier

d'un réseau de polygones, leur développement atteignant 3000 km pour

la partie de haute précision.

En face des résultats

obtenus, l'Association géodésique internationale émit le voeu, suivi

d'effet, que la chose fût étendue à l'Europe entière. La Suisse

avait entreprit les premières mesures de nivellement dès 1863.

L'Allemagne en 1864, la Russie en 1873

et l'Italie en 1876, imitèrent la

France et la Suisse. Les méthodes furent perfectionnées

par des ingénieurs, tels que Durand-Claye, le colonel Goulier, Charles

Lallemand, Cheysson, etc., et il fut décidé que les mesures de Bourdaloue

seraient refaites sur une Ă©chelle plus Ă©tendue. Le service du nivellement

général de France, dirigé par Charles Lallemand, commença le travail

en 1884;

la partie principale fut terminée en 1892.

Pour cette

vaste entreprise, la surface du pays a été répartie en 32 polygones

d'un développement total de 12 000 km; 17 000 repères métalliques ont

été placés et serviront ultérieurement à étudier les mouvements du

sol. Cet ensemble forme le réseau fondamental; dans les intervalles, 16

000 km, de cheminements secondaires fixent les altitudes et enfin un réseau

de troisième ordre sera mis en place un peu plus tard. Tout cela n'est

donc encore qu'un travail préliminaire; suivant l'expression de Cheysson,

l'on n'a encore constitué à la fin du siècle que les grandes mailles

du réseau, il reste à remplir le quadrillage, ce qui portera au cours

des décennies suivantes le développement total du nivellement au chiffre

Ă©norme de 800 000 km. A ce moment, l'on pourra songer Ă construire des

cartes d'ensemble Ă grande Ă©chelle, portant des courbes de niveau exactes;

inutile, soulignait-on, de faire ressortir l'importance de la chose pour

toutes les constructions de canaux, dérivations de rivières, etc.

Le réseau fondamental

français fut relié à celui des pays voisins; des divergences notables

subsistaient sur certains points de raccord, mais elles disparurent progressivement

à mesure que le travail se poursuivit. Plus on avançait, plus on était

convaincu que les mers baignant les cĂ´tes d'Europe sont sensiblement Ă

un même niveau. Bourdaloue avait trouvé comme différence moyenne entre

la Méditerranée et l'Océan 0,72 m. Charles Lallemand ne signalait plus

qu'un écart de 0,40 m. Les nouvelles méthodes étaient à peu près trois

fois plus précises que les anciennes. On était loin des hypothèses faites

au milieu du XIXe

siècle, et jusqu'au moment du percement

de l'isthme de Suez, sur les différences de niveau des mers. Toutefois,

constatait-on, l'attraction des cĂ´tes jouait un rĂ´le sur la hauteur des

eaux. La mesure de la Terre devait prendre en compte les effets des attractions

locales.

Attractions locales

Les déterminations de l'intensité de

la pesanteur aux différents points de la Terre étaient entrées dans

le domaine de la géodésie seulement quelques années plus tôt. L'Ordnance

Survey Office, dirigé par H. James, de 1854

à 1874, a déterminé les attractions

locales dues au relief du sol autour des stations, pour corriger les latitudes

observées. En Russie, T.-F. de Schubert proposa

en 1860 de faire niveler, d'après

la méthode anglaise, le terrain des stations astronomiques des principales

mesures d'arcs de méridiens, non seulement en déterminant la déviation

nord-sud du fil à plomb, mais aussi la déviation est-ouest. La comparaison

entre les mesures astronomiques et les mesures géodésiques amena Villarceau

à reconnaître que les attractions locales ont, selon une opinion qui

commençait alors à se manifester, une influence sur les longitudes et

les azimuts. II étudia la question d'une manière approfondie et parvint

Ă Ă©tablir en 1866 une relation qui

a lieu, quelles que soient les attractions locales, entre leurs effets

sur les longitudes et les azimuts. Le même Villarceau a en outre démontré

en 1868 un autre théorème relatif

aux attractions locales et en a tiré des conséquences qui facilitent

la solution du problème de la détermination de la figure de la Terre

: en 1871, il a donné une méthode

de calcul pour déterminer la forme de la Terre, sans employer de nivellements

proprement dits; enfin, en 1873, il

compléta ses nombreuses recherches sur les attractions locales; ses travaux

l'ont conduit à rejeter l'hypothèse que la Terre diffère notablement

d'un ellipsoïde de révolution.

Mentionnons encore dans ce domaine les

mesures de latitude et d'azimut, les déterminations télégraphiques de

longitude qui sont devenus à cette même époque le complément indispensable

de toute chaîne de triangles. Ajoutons encore les opérations si longues

et si délicates que nécessite l'étalonnage des règles géodésiques

. Signalons enfin que les divers angles qui entrent dans un réseau géodésique

ne le rendent pas géométrique, ce qui revient à dire qu'un point n'occupe

pas la même position, suivant qu'il est rattaché à un système de deux

autres points ou à un autre, par suite des légères erreurs entachant

les mesures angulaires. De là résulte la nécessité de compenser le

réseau par le calcul d'un ensemble de corrections aux angles ayant pour

objet d'ajuster tous les triangles, comme les pièces d'un jeu de patience.

La solution du problème de la compensation dérive de l'application de

la méthode des moindres carrés à la résolution des équations de condition

fournies par le réseau, en nombre plus ou moins grand, suivant qu'il est

plus ou moins riche, c.-à -d. que les points sont liés entre eux par un

plus grand nombre de combinaisons de lignes. La compensation d'un réseau

un peu compliqué comporte des calculs énormes extrêmement pénibles,

malgrĂ© le secours que l'on peut tirer des toutes premières machines Ă

calculer. Si l'on rapproche ces calculs de la masse de corrections qu'il

faut faire subir aux observations de toute nature, avant d'en déduire

un résultat quelconque, on voit que les travaux de cabinet poursuivis

par les géodésiens sont plus longs et aussi importants que les travaux

effectués sur le terrain. Une situation qui ne changera pas fondamentalement

jusqu'à la seconde moitié du XXe

siècle. Elle bénéficiera alors des moyens que lui procureront

d'une part les satellites, et d'autre part les ordinateurs. (Ch.

de Villaedeuil / E. Lebon). |

|