| . |

| ||||||

| |

| . |

| ||||||

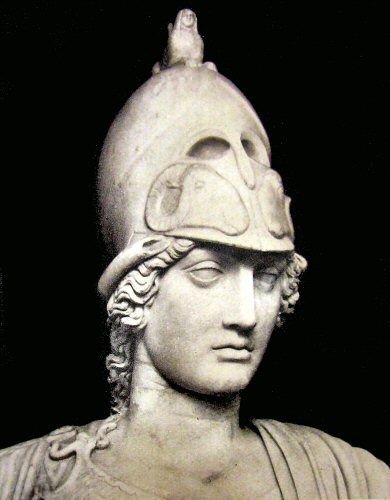

| Athéna ou Athéné, quelquefois Athenaïa ou Athenaié, est le nom d'une des divinités les plus éminentes du panthéon hellénique, de celle qui, avec Zeus, Héra et Apollon, exprime le mieux le caractère de la religion grecque. C'est la déesse de la sagesse, des arts et de la guerre. Selon la conception la plus commune, elle était fille de Zeus, de la tête duquel elle était sortie tout armée. Lorsque Cécrops bâtit la capitale de son royaume, une dispute s'éleva entre Athéna et Poséidon. pour la possession de l'Attique On raconte encore qu’Athéna disputa à Aphrodite et à Héra, sur le mont Ida, la pomme d'or qui devait être le prix de la beauté; qu'elle anima l'homme formé par Prométhée du limon de la terre, qu'elle donna à Pandore l'adresse et le don de broder et de coudre; qu'elle changea Arachné en araignée pour avoir osé lutter avec elle dans l'art de filer, quelle institua l'Aréopage pour juger Oreste, etc. Comme déesse de la guerre, elle protège le courage dirigé par l'intelligence et aidé par l'adresse, en opposition avec Arès, qui est le dieu du courage brutal : c'est à ce titre qu'Athéna protégeait les héros valeureux. Quand Héraclès, en butte à l'hostilité d'Héra, entreprit ses pénibles travaux, Athéna se tint à ses côtés pour l'assister et le réconforter. C'est elle qui donna au héros les cymbales d'airain, dont le son effraya les oiseaux du lac Stymphale; c'est elle encore qui l'escorta, lorsqu'il ramena Cerbère des Enfers; c'est elle enfin qui, après sa mort, l'accueillit au seuil de l'Olympe. Aussi lorsque Héraclès eut conquis les pommes d'or des Hespérides, en fit-il hommage à sa déesse tutélaire. De même, Athéna servit de guide à Persée dans son expédition contre les Gorgones, et, comme le héros n'osait regarder la face terrifiante de la Méduse, elle guida son bras pour frapper le monstre. En reconnaissance, Persée donna plus tard la tête de la Gorgone à Athéna, qui la plaça sur son bouclier. L'intervention d'Athéna dans l'aventure de Persée fut si active, que certaines traditions attribuaient à la déesse même le meurtre de la Méduse, qu'elle aurait frappée durant son sommeil. De cette croyance dérivèrent plusieurs mythes : le duel entre Athéna et la Gorgone aurait eu pour occasion un concours de beauté; la déesse aurait recueilli le sang de sa victime et en aurait fait don soit à Asclépios, soit à Erichthonios : le sang provenant de la veine gauche entraînait la mort, le sang provenant de la veine droite rappelait à la vie. Athéna se montra également bienveillante pour Bellérophon elle lui apparut en songe et lui remit un frein d'or, grâce auquel il put dompter le cheval Pégase. Enfin, elle prend parti pour les Grecs dans la guerre de Troie et elle leur inspire l'idée du cheval de bois; ensuite, elle protégea efficacement Ulysse contre tous les périls qui l'assaillirent à son retour de Troie, et, sous les traits du sage Mentor, elle guida le jeune Télémaque dans ses démarches pour retrouver les traces de son père chéri.  Athéna. Statue devant le Palais Bourbon, à Paris. © Photo : Serge Jodra, 2010. Dans ces diverses interventions, il ne faut voir, chez Athéna, que le désir de porter secours à des héros dignes de compassion, et nullement l'effet de quelque entraînement amoureux. Athéna tranche singulièrement sur la société débauchée de l'Olympe par son absolue chasteté. En dépit de calomnieuses insinuations sur de prétendues relations de la déesse avec Hélios, Héphaistos, ou même Héraclès, son coeur fut toujours insensible aux désirs de l'amour et elle défendait farouchement sa virginité. Athéna était la vierge par excellence (parthénos); dans les processions, on ne promenait son image que voilée. Malheur à quiconque blessait sa pudeur! Un jour qu'elle se baignait avec la nymphe Chariclo, elle fut par hasard aperçue de Tirésias. Celui-ci n'était coupable que d'une involontaire indiscrétion. Néanmoins, Athéna l'en punit en le privant de la vue. Malgré les instances de sa compagne, elle ne voulut pas révoquer son arrêt et se borna, pour atténuer la rigueur de son châtiment, à conférer au malheureux Tirésias le don de divination. Héphaistos était devenu amoureux d'Athéna. Un jour que la déesse était venue le trouver pour qu'il lui fabriquât une armure, Héphaistos voulut lui faire violence. Athéna s'enfuit, poursuivie par le dieu boiteux. Elle fut rejointe, mais se défendit si bien, qu'Héphaistos ne put accomplir sa criminelle entreprise, et féconda la Terre, Gaïa, qui, peu après, donna naissance à un fils, Erichthonios. L'enfant fut recueilli par Athéna, qui l'éleva à l'insu des dieux. Elle l'enferma dans un coffre qu'elle confia aux filles de Cécrops, en leur défendant de l'ouvrir. L'une des soeurs, Pandrosos, respecta cette défense; les deux autres, Hersé et Aglauros, ne purent résister à leur curiosité. Mais sitôt qu'elles eurent ouvert le coffre, elles s'enfuirent épouvantées, car autour de l'enfant était enroulé un serpent. Frappées de folie par Athéna, elles se jetèrent du haut de l'Acropole. Erichthonios cependant grandit et devint roi d'Athènes, où il établit le culte solennel d'Athéna.  Tête casquée d'Athéna. Musée du Vatican. Rome. Protectrice d'une importante cité, Athéna prit les caractères d'une divinité guerrière : on lui attribua l'art de dompter et de conduire les chevaux, ainsi que l'invention des chars et des trompettes de guerre. Athéna fut encore la patronne des laboureurs; à ce titre, elle fut appelée boudeia, boarmia (qui attelle les boeufs au joug), et fut alors représentée avec des couronnes et des fruits Dans l'expression la plus entière et la plus parfaite de sa personnalité, se retrouve la notion de sa divinité originaire : elle a représenté d'abord l'éther lumineux qui en Attique Aspects de la mythologie d'Athéna Origine et signification première d'Athéna. Naissance d'Athéna. A son aspect, l'Olympe entier tressaille de stupeur; la terre pousse un cri de joie; la mer est émue dans ses profondeurs; Hélios frappé d'étonnement arrête la course de son char, jusqu'à ce que Pallas dépouille ses armes étincelantes; et le coeur de Zeus se remplit d'allégresse. Il est probable que la première forme de ce mythe appartient à Stésichore; Pindare et après lui d'autres poètes font intervenir soit Héphaistos qui, avec une hache, fend la tête de Zeus pour la délivrer de son fardeau, soit Hermès ou Prométhée qui remplissent un office analogue. Phidias avait sculpté ce mythe sur un des frontons du Parthénon; un and nombre de vases peints en attestent la popularité. n'est pas difficile d'y retrouver les traits primitifs de la personnalité d'Athéna. Métis, fille de l'Océan et de Téthys, dont les stoïciens feront plus tard une figure abstraite (la Sagesse qui, absorbée par Zeus, enfante dans la personne d'Athéna la raison souveraine), est une incarnation de l'élément humide; la naissance d'Athéna, c'est la manifestation de la lumière qui jaillit des hauteurs ténébreuses du ciel, du sein des nuages qui y sont montés de l'Océan; la lance aiguë que brandit la main de la déesse, l'armure étincelante qui couvre ses épaules désignent les météores ou phénomènes lumineux du ciel, notamment l'éclair.

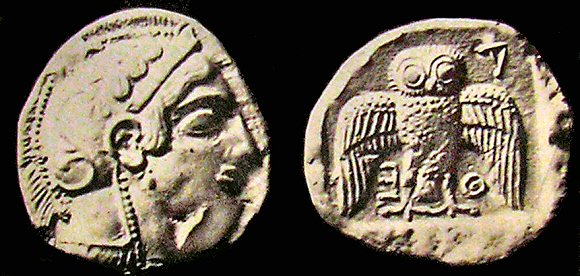

L'égide, attribut de Zeus, qui lui sera commun avec Athéna, c'est la Nuée orageuse que sillonne la foudre. Ce qu'elle est au moment de sa naissance, la déesse le demeure dans ses premiers exploits; soit qu'elle assiste Zeus dans la lutte contre les Titans qui veulent escalader l'Olympe, soit qu'elle couvre de sa protection Persée, héros solaire, luttant contre Méduse, elle obtient pour trophée de l'une ou de l'autre victoire le Gorgonéion ou la tête de Méduse; elle le fixe ou sur sa poitrine ou au centre de l'Egide qu'elle porte à son bras gauche comme un bouclier. Or la tête de Méduse ou de la Gorgone n'est autre chose que la personnification de la Lune, entrevue par son aspect effrayant et sinistre. L'interprétation de l'épithète Tritogeneia, qui dans l'Iliade  Athéna combattant contre le géant Encelade. Amphore grecque. Bibliothèque Nationale, Paris. La déesse est honorée par un culte tout spécial en Arcadie Athéna, divinité agricole.  Sacrifice à Athéna. Peinture d'une amphore trouvée à Vulci. Musée de Berlin. Une fête spéciale, célébrée au plus fort de l'été, alors que le rayonnement nocturne produit à peu près la seule fraîcheur qui ranime les plantes, était destinée à célébrer ce don bienfaisant d'Athéna. De toutes jeunes filles se rendaient pendant la nuit du sanctuaire d'Athéna Skiras à celui d'Aphrodité dans les jardins, aux portes mêmes de la ville: c'étaient les Errhéphories ou Arrhéphories dont la nom (erré = eroé, rosée) ainsi que le symbolisme plein de poésie rapporte manifestement à l'influence d'Athéna le phénomène de la rosée. Athéna Skiras, dont le temple était un des centres privilégiés du culte champêtre rendu à la déesse, est encore une personnification du ciel pur des nuits, donnant quelque fraîcheur à ce sol desséché qui est celui de la plaine entre Athènes et Eleusis. Les Skirophories, célébrées à peu près dans le même temps que les Errhéphories, consistaient surtout en une procession solennelle qui se rendait de l'Erechtheum au temple de Skiron, et dont les acteurs principaux s'abritaient sous des ombrelles ou dais qui partaient eux-mêmes le nom de skiron, dont l'invention était attribuée à la déesse. La principale végétation du sol aride où était situé le temple d'Athéna Skiras étant l'olivier, on voit aussitôt comment le mythe put attribuer à la déesse la culture de cet arbre, une des grandes ressources de la banlieue d'Athènes. Le don de l'olivier formait l'épisode principal de la légende qui met Athéna en rapport avec Poseidon. La rivalité de ces deux divinités exprime celle des deux forces qui constituaient la puissance athénienne, la lutte de l'élément agricole et de l'élément maritime qui, au temps des Guerres médiques  Protection mystique accordée par Athéna à Héraclès. Oenochoé. Musée du Louvre, Paris. Tandis que Poseidon, d'un coup de son trident, fait jaillir sur les flancs de l'Acropole une source salée représentant l'empire des mers et produit pour Athènes le cheval guerrier, Athéna dompte ces coursiers et donne à sa cité privilégiée l'olivier, source de chaleur et de lumière, producteur d'une nourriture saine et facile. L'imagination établit un rapport entre la couleur de son feuillage et la lumière adoucie des voûtes éthérées; si le cheval représente la guerre, les rameaux de l'arbre sont un symbole pacifique. De même, la figue, ce fruit précoce qui tenait parmi les ressources alimentaires de l'Attique Elle se retrouve encore dans les Procharistéries célébrées à la fin de l'hiver, sous la double invocation d'Athéna et de Déméter, à qui l'on demandait la fertilité pour le printemps nouveau. Enfin aux Oschophories, Athéna a sa part dans la culture de la vigne et est honorée de concert avec Dionysos; des jeunes gens, portant des cépages garnis de raisins, s'y rendent en courant du temple de Dionysos à celui d'Athéna Skiras. C'est ainsi que la déesse, dans une suite de mythes gracieux et de fêtes appropriées à l'esprit de ces mythes, est mise en rapport avec tous les dieux qui personnifient les forces vives de la contrée, avec Hephaistos, Poseidon et Dionysos, avec Déméter et Aphrodite. Apollon Patroos, le dieu national des Ioniens, est, lui aussi, mêlé à la légende de la divinité autochtone d'Athéna, par son union avec une des filles d'Erechthée, qui met au monde Ion. Athéna guerrière. Elle assiste les héros dans les dangers les plus vaillants sont ses favoris : Achille, Nestor, Tydée, Diomède, Ménélas lui sont redevables de leur succès; ailleurs Héraclès, Persée, Bellérophon, héros solaires transformés en dompteurs de monstres et de fléaux, puisent dans ses inspirations le courage, la force et l'adresse; Ulysse lui doit son esprit fertile en ruse et la patience qui le rend supérieur à toutes les épreuves. Si Arès est la personnification de la valeur brutale et sanguinaire, Athéna, comme dit Bossuet, c'est l'art militaire et la valeur conduite par l'esprit (Histoire universelle, 3e partie, V.). Grâce à elle, Diomède peut frapper non seulement Aphrodite qui représente la faiblesse et la lâcheté, mais Arès lui-même, dont la violence est dépourvue de mesure comme de clairvoyance; dès l'instant ou elle sort de la tête de Zeus, Hésiode la salue du nom de terrible, d'infatigable, de vénérable; il la montre excitant le tumulte du combat, entre-choquant les batailIons, prenant plaisir au fracas des guerres, au grondement de la mêlée. Son surnom guerrier est Pallas, dérivé vraisemblablement de la lance qu'elle brandit (pallô = agiter, brandir) et qui est l'emblème de sa valeur. Cette lance n'est autre chose que la transformation anthropomorphique de l'éclair qui déchire les hauteurs éthérées : elle nous ramène à la signification originelle du mythe d'Athéna. Il en est de même de l'épithète glaukopis donnée à Athéna par Homère et les poètes qui exploitent son vocabulaire. Cette épithète ne signifie pas que la déesse a les yeux bleus ou verts ainsi que l'on traduit d'ordinaire, mais bien qu'elle a le regard vif et perçant de la chouette. L'oeil de cet oiseau, qui nichait en grand nombre sur les rochers de l'Acropole, autour du Parthénon, brillait dans la nuit noire comme les météores lumineux dans les profondeurs du ciel. Après une assimilation physique, où Welcker a eu raison de voir un symbolisme analogue à celui des yeux de flamme que les Védas  Tête archaïque d'Athéna casquée. Au revers, la chouette. Tétradrachme d'Athènes (Ve s. av. J.-C.). Les succès qu'elle donne à ses fidèles sur le champ de bataille sont la garantie de la sécurité des villes de là les surnoms d'Alalcoméné (la protectrice), de Polionchos (qui garde la ville), de Promachos (qui en est le rempart) qu'elle porte en temps de paix et qui expriment son action tutélaire. A la possession de l'image d'Athéna est attaché le salut des villes et leur indépendance; Ilion succomba lorsque Ulysse et Diomède ont ravi le Palladium de l'Acropole. C'est le type moitié guerrier, moitié pacifique, que Phidias avait réalisé dans une statue colossale, élevée entre le Parthénon et l'Erechtheion et dont la tête était visible depuis le promontoire de Sunium. Cette statue rappelait à Athènes qu'elle était redevable à la déesse de la défaite des Perses et que sa protection était le meilleur rempart de la cité. Athéna pacifique. C'est peut-être comme divinité de l'air pur qu'Athéna a aussi été une déesse médicale, une divinité de la santé, confondue avec Hygie : chacun savait comment l'architecte Mnésiclès, qui travaillait à la construction des Propylées, s'étant trouvé en danger de mort à la suite d'une chute, avait été miraculeusement guéri par Athéna, qu'on appelait pour cela Hygieia. Elle eut, ainsi qu'Asclépios, le serpent pour emblème. Le serpent étant la figure sous laquelle les Hellènes représentaient le génie local, on s'explique encore par là qu'il soit devenu l'un de ses attributs. Aux fêtes des Chalcées, célébrées en son honneur et en celui d'Hephaistos, des femmes et des jeunes filles tissaient pour elle, sous la surveillance des prêtresses, un voile magnifique sur lequel étaient brodés les principaux épisodes de son mythe, la représentation des exploits et des bienfaits d'Athéna; l'offrande du Peplos ou voile faisait partie de la fête des Panathénées. Homère déjà connaît Athéna sous ces traits pacifiques; à Athènes elle est honorée sous le vocable d'Ergané, l'ouvrière; et en maint endroit de la Grèce Bien que l'activité d'Athéna s'exerçât surtout dans les travaux utilitaires, elle n'était pas réfractaire aux choses de l'art. Certaines traditions, originaires de Béotie A mesure que la civilisation hellénique se développe par la culture des arts et des lettres, que les inventions utiles apportent des ressources nouvelles, l'image d'Athéna grandit; elle est identifiée par les philosophes avec l'intelligence, avec la raison souveraine en qui se résument toutes les conquêtes des Civilisés sur les Barbares. Elle se confond en quelque sorte avec l'image idéale de la ville qui, après les guerres médiques, représente le mieux devant l'opinion la vaillance dans la guerre, le génie dans la poésie et les arts, la sagesse dans la politique, c.-à-d. Athènes. Des colons sortis de cette ville pour habiter l'île de Lemnos Archéologie Les plus anciennes représentations figurées d'Athéna se rapportent à deux types distincts qui montraient l'un la déesse assise, l'autre la déesse debout. Dans l'Iliade

Plusieurs terres cuites votives, recueillies dans le voisinage des ruines de l'Erechtheion, sont des imitations du même type. La déesse est figurée sur un trône, les mains sur les genoux, sans autre attribut qu'un polos sur la tête et l'égide avec le masque de Gorgone sur la poitrine. On s'est demandé si ce type n'était pas celui du xoanon d'Athéna Polias, qui jouait un rôle capital dans les cérémonies du culte officiel chez les Athéniens. Cette opinion est aujourd'hui généralement abandonnée. On incline à penser que le xoanon en question se rattachait à un autre type, à celui de l'Athéna debout. Ce second type dérive de ces idoles primitives en forme de tronc d'arbre plus ou moins équarri que la plupart des villes grecques conservaient avec un soin jaloux et auxquelles la tradition populaire attribuait une origine surnaturelle. Tantôt le bas du corps était enfermé dans une sorte de gaine, tantôt les pieds étaient dégagés et la figure représentée dans l'attitude de la marche. Telles étaient les images que l'on appelait du nom de Palladium. Ces images montraient toujours la déesse armée de pied en cap et brandissant une lance : c'est l'Athéna combattante (Promachos). Le type primitif de l'Athéna debout et armée a donné naissance à plusieurs statues rappelant avec plus ou moins de fidélité le motif traditionnel. Telle est l'image d'Athéna qui décorait l'un des frontons du temple d'Egine  Temple d'Athéna-Niké, sur l'Acropole d'Athènes. Tandis que Phidias, en sculptant son Athéna Promachos, se conformait ainsi plus on moins à un type consacré, il concevait en même temps deux types nouveaux, celui de l'Athéna Lemnia et celui de l'Athéna Parthénos. L'Athéna Lemnia représentait la déesse dépouillée de ses armes, dans tout le charme d'une grâce virginale, avec la physionomie douce et bienveillante d'une divinité présidant aux joies calmes de la paix. L'Athéna Parthénos était d'un caractère mixte, pacifique par l'attitude et l'expression, guerrière par les attributs. Cette dernière statue, toute en or et en ivoire, passait pour le chef-d'oeuvre de l'artiste. On peut s'en faire une idée par la description de Pausanias et aussi par la comparaison de deux statuettes trouvées à Athènes, lesquelles sont évidemment des imitations de l'image chryséléphantine. La déesse était debout, vécue d'une simple tunique ouverte sur le côté et serrée à la ceinture. Elle avait sur la poitrine l'égide garnie d'écailles et bordée de serpents avec le masque de Gorgone au milieu. La tête était coiffée d'un casque très orné où se voyait un sphinx entre deux griffons. La main gauche tenant la lance reposait sur le bouclier où était figuré le combat des Grecs et des Amazones et derrière lequel se dressait le serpent Erichthonios. Le bras droit tendu en avant soutenait une petite Victoire ailée, posée obliquement et semblant voler au-devant de la déesse. Sur les deux statuettes que nous avons citées, la main droite est supportée par une colonnette. Mais il est douteux que cet appendice ait existé dans l'original de Phidias. A partir de Phidias le type d'Athéna se modifie peu. Il conserve certains attributs qui rappellent le caractère belliqueux de la déesse, entre autres le casque et l'égide, mais ce qui domine c'est une expression de sérénité, de gravité pensive, de finesse, qui convient à une sagesse sûre d'elle-même. Cette expression est celle de la célèbre statue du Louvre connue sous le nom de la Pallas de Vellétri. (J.-A. Hild / F. Guirand / Jules Martha / B.).

Statue d'Athéna devant le Parlement, à Vienne (Autriche). Source : The World Factbook. |

| . |

| |

| |||||||||||||||||||||||||||||||

|