| . |

| ||||||

| |

| . |

| ||||||

| Le nom de Mère des dieux ou de Déesse Mère a d'abord été donné à une divinité féminine de l'Asie Mineure, dont le culte prépondérant en Phrygie constituait la religion principale de ce pays. Il se retrouve également en Thrace

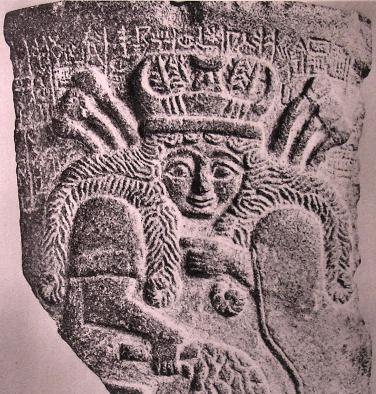

Si haut que nous remontions - et il apparaît que l'on pourrait faire remonter les cultes de la Déesse mère jusqu'aux tréfonds du Néolithique et probablement du Paléolithique, s'il l'on interprète ainsi ces statuettes féminines qui se répandent dans toute l'Europe depuis le Gravettien (30 000 - 20 000 ans) -, la Mère des dieux se présente comme la divinité suprême d'une religion naturaliste, où elle était regardée comme le principe de toute vie. C'est une conception commune à plusieurs des religions de l'Asie occidentale. Elle n'est pas seulement la mère des dieux, mais aussi des humains et des animaux, elle les nourrit, les guérit de la maladie. On se la figure volontiers au milieu des bêtes sauvages, enfant nourrie par elles ou bien escortée de lions. La soumission du roi des animaux symbolise la domination que la déesse exerce sur la nature entière; elle est représentée souvent dans un char attelé de lions. Sa domination est aussi complète sur le monde végétal; le labourage, la viticulture lui sont attribués; comme celle de Dionysos, on taille l'image de Cybèle dans un cep de vigne Les montagnes et les forêts sont le domaine préféré de Cybèle; là se multiplient ses sanctuaires; elle y erre avec ses Corybantes, serviteurs mystiques de son culte orgiaque analogue à celui de Dionysos. L'Ida, en particulier, est le théâtre de leurs courses, de leurs danses aux sons d'une affolante musique. C'est dans l'ombre des forêts que la déesse trouble l'esprit des humains ou bien les guérit. Elle exerce aussi la divination; dans son grand oracle de Pessinonte, le procédé favori est celui du rêve.  Déesse mésopotamienne de la végétation. - Elle est coiffée d'une tiare basse à cornes, symbole de la divinité, et paraît tenir dans la main un régime de dattes. (Musée de Berlin). Souvent la Mère des dieux est considérée spécialement comme déesse de la Terre. On lui érige des temples auprès des fissures d'où s'échappent des gaz, par exemple à Hiérapolis Elle fonde et protège les villes; les principales cités phrygiennes lui attribuent leur origine et pour l'affirmer se parent du nom de métropole; la théocratie de Pessinonte contribue à répandre cette idée; les premières monnaies auraient été frappées par les prêtres de la Mère des dieux. Déesse de la fécondité, elle correspond à l'Aphrodite et à la Déméter des Grecs Les représentations figurées de la Mère des dieux sont nombreuses. Dans le monde grec, la plus ancienne est la pierre noire de Pessinonte, bétyle informe qui demeura le symbole le plus vénéré. Plus tard, les statues se multiplient; tantôt la déesse est assise, ayant un lion ou une panthère de chaque côté de son trône ou sur ses genoux; tels sont les bas-reliefs du mont Scpyle et de Chios Des mythes du culte de la grande déesse, les principaux sont ceux d'Agdistis et d'Atys, dont la version officielle élaborée à Pessinonte, nous a été transmise, par Arnobe et Pausanias. Agdistis, issue de la terre mère universelle, est androgyne, réunissant toutes les forces fécondantes des deux sexes. Privé des organes virils, Agdistis n'est plus que femme; de ses organes virils naît le grenadier; la fille du Sangarius (fleuve national phrygien), la belle Nana (autre incarnation de Cybèle), mangeant une grenade est fécondée et donne le jour à Atys. Ainsi se fait le passage de la vie animale à la vie végétale, dont Atys symbolise les diverses phases. Atys étant né sans père, sa mère demeure vierge; c'est le point de départ de ce type légendaire de la mère vierge, concevant sans intervention du mâle. Agdistis s'éprend alors du bel Atys, la Terre aime la végétation florale issue de son sein. Atys résiste, se mutile et meurt, symbolisant la mort apparente de la végétation durant l'hiver; en effet, la disparition d'Atys n'est qu'apparente, il continue de vivre dans le pin, toujours verdoyant. Ces mythes, d'un symbolisme assez transparent, mais d'une imagination compliquée, se réfèrent à la religion d'un peuple essentiellement agricole et pasteur. Ils furent plus ou moins amalgamés dans le monde grec avec ceux de Dionysos et Déméter. D'autre part, ils ont bien des traits communs avec ceux de la déesse naturaliste des Sémites. A Babylone, celle-ci était figurée avec deux lions sur ses genoux; à Berytos D'un autre côté, on a identifié la mère des dieux avec la déesse guerrière de Cappadoce Le centre de la religion de la mère des dieux était la Phrygie, et plus particulièrement Pessinonte, les rives du Gallus (qui traversait la ville) et du Sangarius; puis les monts Agdos et Dindymon, le district des Bérécyntes, dont elle reçut parfois le nom, d'une manière générale toutes les villes de la Phrygie, Hiérapolis, Eumenia, Iconium, Synnada, Cibyra, Cotiéon, Sala, etc. Dans les pays voisins, Cyzique La Lydie était près la Phrygie le grand centre de ce culte et peut-être est-ce là que s'élabora la légende d'Atys, par le concours d'éléments ido-européens et sémitiques. Le sanctuaire principal était Sardes, puis les monts Timôle et Sipyle, les villes de Magnésie, de Smyrne (Izmir) La grande fête annuelle de la Mère des dieux commémorait la douleur d'Atys et la joie de sa résurrection; les Corybantes parcouraient les bois en manifestations tumultueuses, afin d'éveiller le dieu endormi, de tirer du sommeil de l'hiver le génie de la végétation. Ils promenaient l'image de la déesse, qu'à la fin ils baignaient dans la rivière Galles. Le plus souvent, c'étaient des prêtresses qui célébraient le culte et prenaient la plus grande part aux cérémonies de l'orgie hystérique, symbolisant la puissance de la déesse s'emparant de l'esprit des hommes : courses et danses éperdues au son d'une musique sauvage, étouffant les cris de douleur qu'arrachaient les blessures que s'infligeaient les adorateurs dans leurs extases. Une quantité de serviteurs des deux sexes desservaient le culte normal de la Mère des dieux dans ses cryptes et ses cavernes. A partir du second siècle av. J.-C. se multiplient les prêtres du sexe masculin, les Gallos; ce sont des eunuques, dont l'usage parait avoir été emprunté aux Sémites, la mutilation ayant lieu dans l'apogée de l'extase orgiaque. Les Métragyrtes, signalés à partir du IVe siècle av. J.-C. sont des prêtres ambulants, portant avec eux un petit temple avec une image de la déesse; parcourant le pays en chantant des hymnes, ils disaient la bonne aventure, guérissaient les malades, etc. Ces charlatans, qui se réclamaient aussi de la déesse syrienne, ont déconsidéré le culte de la Mère des dieux. On sait avec quelle verve Lucien les a mis en scène. La déesse grecque Rhea fut identifiée avec la Mère des dieux à une époque relativement tardive. Homère et Hésiode ne connaissent en Rhea que l'épouse de Kronos, mère de Zeus et des antres grands Olympiens. Dans les Hymmes homériques on nomme côte à côte Rhea et une Mère des dieux. Pindare appelle Grande Mère une déesse mère de Pan, des nymphes et divinités naturalistes. Les Scohaites dénomment celle-ci Rhea. Euripide assimile Rhea à la Mère des dieux. Les deux cultes ont persisté côte à côte et sans relations en Arcadie A Rome

|

| . |

| |

| |||||||||||||||||||||||||||||||

|