|

Budapest

est la capitale de la Hongrie  ,

sur le Danube ,

sur le Danube ,

au sortir du d√©fil√© de Gran. Sa situation, en un point d'o√Ļ rayonnent

de grandes voies d'échange vers Rijeka, Belgrade ,

au sortir du d√©fil√© de Gran. Sa situation, en un point d'o√Ļ rayonnent

de grandes voies d'échange vers Rijeka, Belgrade ou Vienne, en une région fertile, au centre

de la Transleithanie, lui a donné une importance considérable. C'est

seulement de 1873 que date ce nom composé, expression de l'unité nouvelle

de trois villes pr√©c√©demment distinctes: 1¬į Buda en magyar,

Bude en français, Ofen en allemand,

sur la colline de la rive droite du Danube; 2¬į Obuda en magyar, Alt-Ofen

en allemand, en amont de Bude et √©galement sur la rive droite; 3¬į Pest,

grande ville de la rive gauche, au commencement de la plaine parfaitement

unie qui va s'étendant jusqu'aux contreforts des Carpates

ou Vienne, en une région fertile, au centre

de la Transleithanie, lui a donné une importance considérable. C'est

seulement de 1873 que date ce nom composé, expression de l'unité nouvelle

de trois villes pr√©c√©demment distinctes: 1¬į Buda en magyar,

Bude en français, Ofen en allemand,

sur la colline de la rive droite du Danube; 2¬į Obuda en magyar, Alt-Ofen

en allemand, en amont de Bude et √©galement sur la rive droite; 3¬į Pest,

grande ville de la rive gauche, au commencement de la plaine parfaitement

unie qui va s'étendant jusqu'aux contreforts des Carpates .

La population totale est de 1.700.000

habitants. .

La population totale est de 1.700.000

habitants.

-

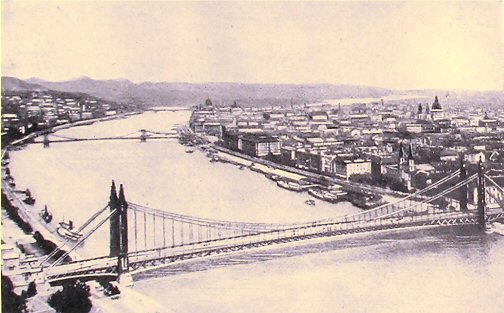

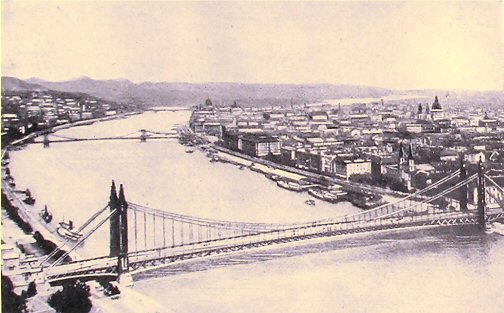

Le

Danube à Budapest. Buda est au premier plan; Pest, sur l'autre rive,

o√Ļ l'on voit le Parlement.

L'histoire.

La partie la plus anciennement habitée

de Budapest, comme le nom l'indique, est le Vieux-Bude, la colonie romaine d'Aquincum, ancienne capitale de la Pannonie inférieure

d'Aquincum, ancienne capitale de la Pannonie inférieure ,

dont les ruines (thermes, aqueduc, amphith√©√Ętre)

ont été découvertes au XIXe siècle,

et pour certaines parties souterraines des thermes, il y a quelques années

seulement. Le nom même de Bude remonterait, d'après la légende, à la

famille d'Attila, lequel avait sans doute son

palais de bois non loin de cet emplacement. La ville de Bude proprement

dite remonte à saint Etienne. Pest,

qui devait être avec le temps une capitale essentiellement magyare,

fut d'abord une ville de commerçants allemands. Elle avait ce caractère

lors de la terrible invasion mongole ,

dont les ruines (thermes, aqueduc, amphith√©√Ętre)

ont été découvertes au XIXe siècle,

et pour certaines parties souterraines des thermes, il y a quelques années

seulement. Le nom même de Bude remonterait, d'après la légende, à la

famille d'Attila, lequel avait sans doute son

palais de bois non loin de cet emplacement. La ville de Bude proprement

dite remonte à saint Etienne. Pest,

qui devait être avec le temps une capitale essentiellement magyare,

fut d'abord une ville de commerçants allemands. Elle avait ce caractère

lors de la terrible invasion mongole qui la détruisit en 1241, mais après laquelle elle se releva plus grande

et plus riche. Bient√īt les di√®tes de la noblesse hongroise se tinrent

dans la plaine voisine de Rakos, o√Ļ se trouve aujourd'hui l'a√©roport,

et les révolutions qui décidèrent de la couronne pendant les XIVe

et XVe siècles s'accomplirent, en général,

soit à Bude, soit à Pest. L'Université de Bude fut fondée par l'empereur-roi

Sigismond, et Mathias

Corvin, qui y établit une bibliothèque, alors une des plus belles

de l'Europe

qui la détruisit en 1241, mais après laquelle elle se releva plus grande

et plus riche. Bient√īt les di√®tes de la noblesse hongroise se tinrent

dans la plaine voisine de Rakos, o√Ļ se trouve aujourd'hui l'a√©roport,

et les révolutions qui décidèrent de la couronne pendant les XIVe

et XVe siècles s'accomplirent, en général,

soit à Bude, soit à Pest. L'Université de Bude fut fondée par l'empereur-roi

Sigismond, et Mathias

Corvin, qui y établit une bibliothèque, alors une des plus belles

de l'Europe ,

fit de cette ville un des foyers de la Renaissance ,

fit de cette ville un des foyers de la Renaissance . .

-

Le XVIe

et le XVIIe siècles furent désastreux;

Soliman le Magnifique prit Bude et Pest

en 1529. La domination ottomane s'établit solidement, mais sur des ruines; les Turcs ne soignèrent que

deux sortes d'établissements : les bains qui utilisèrent les eaux thermales

de Bude, et les mosquées fondées par eux

ou improvisées dans les églises épargnées.

C'est seulement en 1686 que le duc Charles

de Lorraine reconquit le ch√Ęteau de

Bude après un siège mémorable et horriblement sanglant pour les deux

adversaires. Alors commence l'histoire moderne des deux villes, bient√īt

renaissantes de leurs cendres. La conquête et la pacification des nouvelles

provinces danubiennes par le prince Eugène

fit de Pest la première ville commerçante du pays; elle s'agrandit, s'entoura

de faubourgs, et sous Marie-Thérèse, en 1769, fut unie à Bude par un

pont de bateaux. Le gouvernement lui accordait d'ailleurs des privilèges,

y transférait sous Joseph Il, en 1784, l'Université de Tyrnau, et y concentrait

depuis Charles VI les autorités judiciaires et administratives du royaume,

partag√©es avec Bude, dont le ch√Ęteau avait pris sa physionomie actuelle.

s'établit solidement, mais sur des ruines; les Turcs ne soignèrent que

deux sortes d'établissements : les bains qui utilisèrent les eaux thermales

de Bude, et les mosquées fondées par eux

ou improvisées dans les églises épargnées.

C'est seulement en 1686 que le duc Charles

de Lorraine reconquit le ch√Ęteau de

Bude après un siège mémorable et horriblement sanglant pour les deux

adversaires. Alors commence l'histoire moderne des deux villes, bient√īt

renaissantes de leurs cendres. La conquête et la pacification des nouvelles

provinces danubiennes par le prince Eugène

fit de Pest la première ville commerçante du pays; elle s'agrandit, s'entoura

de faubourgs, et sous Marie-Thérèse, en 1769, fut unie à Bude par un

pont de bateaux. Le gouvernement lui accordait d'ailleurs des privilèges,

y transférait sous Joseph Il, en 1784, l'Université de Tyrnau, et y concentrait

depuis Charles VI les autorités judiciaires et administratives du royaume,

partag√©es avec Bude, dont le ch√Ęteau avait pris sa physionomie actuelle.

Dès la fin du XVIIIe

siècle, Pest éclairait ses rues la nuit, chose nouvelle en ces contrées,

et recevait du cardinal Joseph Batthyanyi sa belle promenade du Bois de

la ville (Varosliget). Après les guerres napoléoniennes, qui n'empêchèrent

pas la fondation du Musée National, deux hommes, l'archiduc palatin Joseph

et le comte Etienne Széchenyi, donnèrent la plus vigoureuse impulsion

aux progr√®s de la capitale, √©tablissant l'Acad√©mie, le th√©√Ętre national,

la navigation à vapeur qui, dès 1836, reliait Pest à Constantinople.

Les désastres causés par l'effroyable inondation de 1838 étaient vite

réparés, et l'on entreprenait le pont suspendu de près de 400 m de long,

alors un des chefs-d'oeuvre de l'art en Europe, qui unit commercialement

les deux villes. Les malheurs de 1849 n'arrêtèrent guère ce courant

de prospérité; les belles constructions continuèrent à se multiplier,

le commerce fluvial √† se d√©velopper gr√Ęce au Lloyd. C'est √† Pest que

furent convoquées les diètes qui réconcilièrent la nation avec la maison

d'Autriche ,

et que François-Joseph fut couronné roi de Hongrie ,

et que François-Joseph fut couronné roi de Hongrie en 1867.

en 1867.

Budapest.

- Le Pont √† cha√ģnes, vu depuis Bude.

C'est

l'un des huits ponts de la ville.

En 1873, les représentants des trois villes

votèrent leur union définitive; en 1885, une grande exposition a attiré

les curieux de toute l'Europe ;

en 1886 ont été célébrées les fêtes du bi-centenaire

de la libération. Dans les années suivantes, Budapest, centre du réseau

considérable des chemins de fer hongrois, est arrivé à un point de prospérité

et d'éclat qu'il n'avait jamais connu. Elle fut même, dès 1896, l'une

des premières villes à se doter d'un métro. A cette époque, bien que

les leviers de commande restent entre les mains des Magyars, Budapest accorde

une bonne place à ses nombreuses minorités (Allemands, Slaves, Juifs,

Roumains, et même Français, Anglais, Italiens, etc.), entre lesquelles

règne une bonne entente, comme d'ailleurs entre catholiques,

luthériens, réformés,

grecs, juifs,

qui ont tous la plus complète liberté de conscience et de culte. ;

en 1886 ont été célébrées les fêtes du bi-centenaire

de la libération. Dans les années suivantes, Budapest, centre du réseau

considérable des chemins de fer hongrois, est arrivé à un point de prospérité

et d'éclat qu'il n'avait jamais connu. Elle fut même, dès 1896, l'une

des premières villes à se doter d'un métro. A cette époque, bien que

les leviers de commande restent entre les mains des Magyars, Budapest accorde

une bonne place à ses nombreuses minorités (Allemands, Slaves, Juifs,

Roumains, et même Français, Anglais, Italiens, etc.), entre lesquelles

règne une bonne entente, comme d'ailleurs entre catholiques,

luthériens, réformés,

grecs, juifs,

qui ont tous la plus complète liberté de conscience et de culte.

Budapest n'eut que peut à souffrir de

la Première Guerre mondiale,

et bénéficia même du démantèlement de l'Empire austro-hongrois qui

s'ensuivit, en devant la capitale d'une Hongrie redevenue souveraine. Les effets de la Seconde Guerre mondiale ont été

beaucoup plus tragiques, d'abord humainement, avec l'assassinat par les

Nazis de 250 000 habitants juifs de Budapest, ensuite matériellement avec

la destruction des trois quarts de la ville sous les bombardements. Les

vieux quartiers ont été reconstruits depuis à l'identique; plusieurs

monuments de Budapest figurent aujourd'hui au classement du patrimoine

mondial de l'Unesco.

redevenue souveraine. Les effets de la Seconde Guerre mondiale ont été

beaucoup plus tragiques, d'abord humainement, avec l'assassinat par les

Nazis de 250 000 habitants juifs de Budapest, ensuite matériellement avec

la destruction des trois quarts de la ville sous les bombardements. Les

vieux quartiers ont été reconstruits depuis à l'identique; plusieurs

monuments de Budapest figurent aujourd'hui au classement du patrimoine

mondial de l'Unesco.

Les

monuments et les arts.

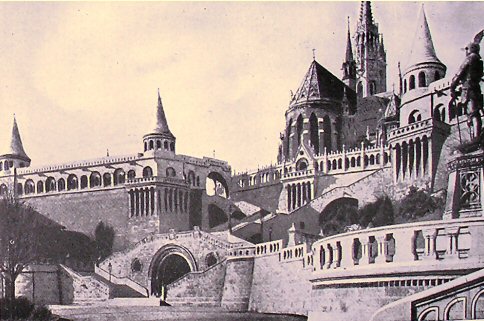

On remarque du c√īt√© de Bude : le pittoresque

et au besoin redoutable ch√Ęteau royal (Kir√†lyi

Palota), qui conserve la sainte couronne, emblème de la royauté et

qui est aujourd'hui entouré de jardins publics; le tunnel qui perce la

colline, gravie d'autre part par un chemin de fer funiculaire; le ministère

des Hondveds; le Parlement, achevé en 1902; l'église

de Notre-Dame ou de Mathias (car elle a été embellie par Mathias

Corvin); l'√©glise de la garnison qui remonte √©galement au Moyen √Ęge ;

le th√©√Ętre national, plusieurs palais de l'ancienne aristocratie ou de

l'administration, surtout une vue immense, qui s'agrandit encore quand

on monte au Zugliget, charmante montagne boisée. ;

le th√©√Ętre national, plusieurs palais de l'ancienne aristocratie ou de

l'administration, surtout une vue immense, qui s'agrandit encore quand

on monte au Zugliget, charmante montagne boisée.

-

Budapest.

- Eglise Notre-Dame (ou de Mathias Corvin).

Dans les faubourgs ou sur les bords du

Danube ,

qui sont couverts de constructions sur une grande étendue, on trouve,

outre les ruines romaines ,

qui sont couverts de constructions sur une grande étendue, on trouve,

outre les ruines romaines ,

le tombeau du saint musulman Gul-Baba, le père

des roses, vénéré par Ies Turcs

depuis plus de quatre siècles; les grands établissements d'eaux thermales;

l'√ģle de Sainte-Marguerite (Margit Sziget). Cette √ģle, qui doit

son nom à une princesse du XIIIe siècle,

présente maintenant l'une des plus belles promenades publiques de l'Europe ,

le tombeau du saint musulman Gul-Baba, le père

des roses, vénéré par Ies Turcs

depuis plus de quatre siècles; les grands établissements d'eaux thermales;

l'√ģle de Sainte-Marguerite (Margit Sziget). Cette √ģle, qui doit

son nom à une princesse du XIIIe siècle,

présente maintenant l'une des plus belles promenades publiques de l'Europe ,

avec des ruines et un établissement de bains. Un pont magnifique, le pont

Marguerite (Margit hid), réunit les deux rives du Danube à peu

de distance de cette √ģle. ,

avec des ruines et un établissement de bains. Un pont magnifique, le pont

Marguerite (Margit hid), réunit les deux rives du Danube à peu

de distance de cette √ģle.

En face de Bude, Pest, la ville basse,

commerçante, artistique, s'étend en éventail dans la plaine. De belles

places, des boulevards, les superbes édifices qui se mirent dans le Danube.

Elle possède : la place François-Joseph avec le palais de l'Académie,

qui contient une belle bibliothèque et la galerie Eszterhazy; les statues

de Széchényi, de Déak, d'Oetvoes, du poète Petoefi; plusieurs ministères;

le Ludoviceum; des h√īpitaux; des √©glises

et synagogues modernes, dont quelques-unes

sont remarquables, entre autres la basilique Léopold; l'Opéra; enfin

le Musée National.

Le développement des arts à Budapest à partir de la fin du XIXe

siècle doit être signalé à part. Ce qui a, du reste, beaucoup contribué

à le rendre possible, c'est le développement parallèle de la richesse

commerciale et de l'industrie. Ainsi l'Exposition de 1885 a laissé après

elle un palais qui permet d'apprécier, d'une façon permanente, les progrès

de la fabrication des meubles, de la céramique

et de la verrerie, de la pelleterie, aussi bien que de la métallurgie

et des exploitations minières des Carpates

à Budapest à partir de la fin du XIXe

siècle doit être signalé à part. Ce qui a, du reste, beaucoup contribué

à le rendre possible, c'est le développement parallèle de la richesse

commerciale et de l'industrie. Ainsi l'Exposition de 1885 a laissé après

elle un palais qui permet d'apprécier, d'une façon permanente, les progrès

de la fabrication des meubles, de la céramique

et de la verrerie, de la pelleterie, aussi bien que de la métallurgie

et des exploitations minières des Carpates .

Ainsi la rue Andrassy montre ses nombreux (130?) palais dans le go√Ľt de

la Renaissance .

Ainsi la rue Andrassy montre ses nombreux (130?) palais dans le go√Ľt de

la Renaissance .

Les belles arcades construites au-dessous

du ch√Ęteau de Bude renferment un mus√©e

composé uniquement de portraits de Magyars illustres. .

Les belles arcades construites au-dessous

du ch√Ęteau de Bude renferment un mus√©e

composé uniquement de portraits de Magyars illustres.

-

Budapest.

- l'Opéra.

Le Musée National contient, avec une bibliothèque

très riche, des inscriptions de la Dacie romaine et une très curieuse collection d'objets hongrois du XIIIe

au XVIIIe siècle, une galerie detableaux

ou dominent les sujets de l'histoire nationale. Parmi les peintres hongrois,

il en est, comme Munkaczy, qui appartiennent à l'Europe

romaine et une très curieuse collection d'objets hongrois du XIIIe

au XVIIIe siècle, une galerie detableaux

ou dominent les sujets de l'histoire nationale. Parmi les peintres hongrois,

il en est, comme Munkaczy, qui appartiennent à l'Europe autant qu'à leur pays; d'autres sont spécialement nationaux; à leur

tête est Benczur. Les fresques de Lotz embellissent

Budapest; les plus remarquables sont celles de l'Opéra ou celles de la

grande salle de l'Académie. Elles représentent l'histoire des trois grands

rois du Moyen √Ęge

autant qu'à leur pays; d'autres sont spécialement nationaux; à leur

tête est Benczur. Les fresques de Lotz embellissent

Budapest; les plus remarquables sont celles de l'Opéra ou celles de la

grande salle de l'Académie. Elles représentent l'histoire des trois grands

rois du Moyen √Ęge : saint Etienne entre saint Ladislas

et le capétien Louis d'Anjou. (Edouard

Sayous).

: saint Etienne entre saint Ladislas

et le capétien Louis d'Anjou. (Edouard

Sayous).

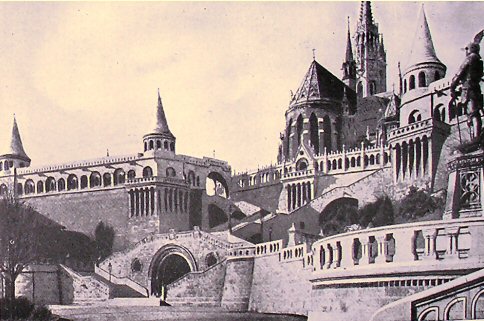

Budapest.

- Le Ch√Ęteau royal, sur une ancienne gravure.

|

Victor

Sebestyen (trad. Johan-Frédérik Hel Guedj), Budapest

56, les douze jours qui ébranlèrent l'empire soviétique,

Calman-Lévy, 2006. - L'automne 1956 restera dans

l'histoire le moment o√Ļ la Guerre

froide a basculé : "le début de la fin

de l'empire soviétique", selon l'expression

restée célèbre de Richard Nixon. Les événements de Hongrie,

baptisés "révolution" par les Hongrois et "menées contre-révolutionnaires"

par les occupants soviétiques, commencèrent le 23 octobre par des manifestations

d'étudiants réclamant plus de liberté. Victor

Sebestyen (trad. Johan-Frédérik Hel Guedj), Budapest

56, les douze jours qui ébranlèrent l'empire soviétique,

Calman-Lévy, 2006. - L'automne 1956 restera dans

l'histoire le moment o√Ļ la Guerre

froide a basculé : "le début de la fin

de l'empire soviétique", selon l'expression

restée célèbre de Richard Nixon. Les événements de Hongrie,

baptisés "révolution" par les Hongrois et "menées contre-révolutionnaires"

par les occupants soviétiques, commencèrent le 23 octobre par des manifestations

d'étudiants réclamant plus de liberté.

En

quelques heures ils furent rejoints par des centaines de milliers de Hongrois

de toutes origines, qui déboulonnèrent la statue de Staline aux cris

de "Russes dehors!". L'armée hongroise refusa de rétablir l'ordre, laissant

les troupes de Moscou, peu nombreuses et mal

équipées, tenter de réprimer le mouvement, ce qui ne fit que l'amplifier.

Moscou, pris au dépourvu, dut accepter de confier au modéré Imre Nagy

le soin de former un nouveau gouvernement.

Déstabilisé,

en proie à des dissensions internes, le Kremlin sembla opter pour la non-intervention

et retira ses troupes alors que les prisonniers politiques étaient libérés

dans la liesse. Pendant quelques jours, une atmosphère de fête régna

à Budapest. A l'aube du 4 novembre, les troupes russes

firent demi-tour à la frontière et, renforcées par des bataillons de

choc surarmés, envahirent la Hongrie.

Elles écrasèrent l'insurrection dans le sang, sous le regard impuissant

ou indifférent du monde libre, et singulièrement de Washington, qui avait

pourtant incité en sous-main les Hongrois à la révolte.

Budapest

56 est l'histoire de ce rêve brisé, tel qu'il fut vécu dans les

rues de Budapest, dans les états-majors, dans le huis clos des cabinets

ministériels et des instances politiques en Hongrie

mais aussi √† Moscou, o√Ļ se joua de fait le sort du peuple hongrois, et

à Washington.

Victor

Sebestyen a reconstitué les moments forts de ces douze jours et les raconte

avec une vivacité, une précision et un sens du détail dignes du journaliste

qu'il est, sans jamais les isoler de la vue d'ensemble et de l'analyse

politique propres à l'historien qu'il est devenu. Cinquante ans après

ces événements tragiques, voici le livre qu'attendaient tous les passionnés

d'histoire contemporaine sur ce moment charnière du XXe siècle. (couv.).

|

-

Budapest.

- Le Danube.

|

|