| . |

| ||||||

| |

| . |

| ||||||

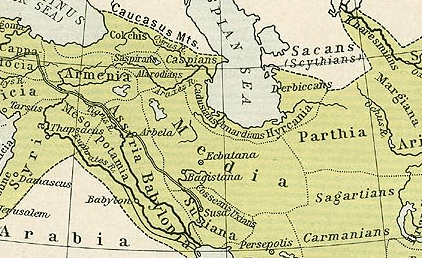

| On donne le nom de Médie à la partie de l'Asie La Médie était divisée en trois parties : la Médie proprement dite au centre, l'Atropatène Aujourd'hui tous ces noms ont fait place à d'autres, sous lesquels l'histoire a souvent peine à reconnaître le passé. La Médie s'est nommée Irak-Adjémi (Nord-Ouest de l'Iran Le pays, habité de très haute antiquité par des peuples dits touraniens, fut occupé graduellement, entre le Xe et le VIIe siècle av. J.-C., par les tribus iraniennes que nous connaissons sous le nom de Mèdes. Cette contrée, pourvue de toutes les ressources qui peuvent assurer la prospérité d'un pays, semblait destinée à jouer un grand rôle dans l'histoire de l'Asie. Elle n'y figure cependant qu'assez tard, au moment où le vaste empire élevé, selon la légende, par Ninus et Sémiramis, celui de Ninive, tomba avec Sardanapale (Assurbanipal). Il est impossible de fixer exactement la date de cet événement; tout ce qu'on peut dire c'est qu'il eut lieu vers le milieu du VIIIe siècle avant notre ère.  La Médie, au coeur de l'Empire perse. L'empire d'Assyrie Le chef des Mèdes, Arbacès, semble avoir joué dans cette révolte le rôle principal. Après la défaite de Sardanapale, Hérodote nous le montre distribuant à son gré les satrapies, et exerçant tous les droits de la suprématie. Aussi bien cette suprématie ne dura pas : la Médie demeura libre; mais elle n'eut pas de puissance. On ne voit pas même qu'Arbacès ait essayé de donner à son pays une organisation nouvelle, ni qu'il ait porté le titre de roi. A sa mort commence une période sur laquelle les historiens, Hérodote, Xénophon, Diodore de Sicile, Eusèbe, Ctésias, donnent des renseignements si différents, et qu'ont d'ailleurs tellement obscurcie les savantes discussions des modernes, Usher, Des Vignoles, etc., qu'il est devenue difficile d'arriver, en ce qui la concerne, à un résultat positif. Cette période, qui comprend environ trente ans suivant Hérodote, ne remplirait, selon Ctésias et Diodore, rien moins qu'un siècle et demi; elle comprendrait le gouvernement de cinq rois : Mandauce durant cinquante ans, Sosarme durant trente, Artycas durant trente-trois, Artyas durant cinquante, Arbianes durant vingt-deux. En admettant cette chronologie, il faut reculer d'un siècle au moins la ruine du premier empire d'Assyrie. Que tous ces règnes soient ou supposés ou réels, ce qu'il y a de certain, c'est que pendant, longtemps la Médie demeura dans l'obscurité, sans avoir retiré d'autre profit de la révolte que l'indépendance. Enfin l'anarchie, au sein de laquelle elle languissait, lassa les nombreuses tribus dont elle était composée. Elles choisirent pour chef le plus renommé d'entre les juges de canton, Déjocès (Daïakos), qui porta en effet le titre de roi. On ne sait s'il fut le premier; mais il me semble que toutes les circonstances qui accompagnent son élection conviennent parfaitement aux moeurs d'un peuple simple et pasteur, tel que l'étaient alors les habitants de la Médie (V. Hérodote, I, 95 et suiv.). Déjocès régna de 710 à 657 suivant les uns, de 733 à 690 selon les autres. Tranquille au dehors, il semble s'être exclusivement préoccupé du soin d'affermir la révolution qui l'avait placé sur le trône, et d'organiser son royaume, d'après les coutumes de l'Orient. Il est à peine besoin de dire qu'il fonda une ville qui en devint la capitale. C'est un fait à peu près général en Asie Le fils de Déjocès, Phraorte, profita de ce qu'avait fait son père pour jeter les fondements d'un vaste empire. Son règne fut celui d'un conquérant. On ne peut dire exactement quelles furent ses conquêtes : il est du moins certain qu'elles suivirent une double direction, et qu'elles furent également rapides à l'est parmi les peuples de la Haute-Asie, à l'ouest jusqu'aux environs du fleuve Halys (aujourd'hui Kizil-lrmak) Au reste, il semble que l'invasion des Scythes n'avait pas épuisé les forces de la Médie; car les conquêtes des Mèdes, un moment suspendues, reprirent aussitôt avec une ardeur nouvelle et avec les plus heureux succès. C'est alors qu'unis aux Babyloniens, qui venaient de tenter un second soulèvement, sous la conduite de Nabopolassar, leur gouverneur, Cyaxare s'empara de Ninive et mit fin au second empire d'Assyrie Cyaxare replaça aussi sous sa domination toutes les provinces que son père avait soumises avant la défaite de Ragau. Il voulut même dépasser le fleuve Halys et compléter la réduction de l'Asie Mineure Un peu plus de cent années avaient suffi pour porter si haut la puissance des Mèdes, lorsque Cyaxare laissa le trône à son fils Astyage (585-550). Sous ce dernier prince, dont la Cyropédie La première question se rapporte à la manière dont les Perses se substituèrent aux Mèdes. Cyrus leur arracha-t-il la suprématie, ou en hérita-t-il? Hérodote soutient la première assertion, Xénophon la seconde, et il est bien difficile de décider entre eux. Seulement Xénophon semble n'avoir composé qu'un roman historique, tandis qu'Hérodote paraît raconter les choses comme on les lui a dites, sans arrière-pensée, en laissant à son récit la physionomie qui convient à l'avènement d'un peuple barbare tel qu'étaient alors les Perses et Cyrus, leur chef. L'autre a pour objet la liste des rois qui ont régné sur la Médie. Hérodote et, à son exemple, Eusèbe, ainsi que quelques chronologistes moins importants, attribuant à la conquête, non au droit de succession, L'origine de l'empire persan, donnent Cyrus pour successeur immédiat à Astyage(585-550). Xénophon, au contraire, nomme entre ces deux princesCyaxare II (550-526), qui aurait prolongé d'un quart de siècle l'existence du royaume des Mèdes. Que faut-il croire? Les auteurs qui ne nomment pas Cyaxare ne l'ont-ils omis que parce que, dominé par l'ascendant du jeune chef des Perses, il n'eut de la royauté que le titre? Xénophon n'en parle-t-il qu'afin de ne pas imprimer au nom de Cyrus la tache de l'usurpation? nous signalons la difficulté; nous n'essayons pas de la résoudre. Quoiqu'il en soit, la Médie cessant, vers cette époque, de former un royaume indépendant, passe sous la suprématie des Perses, jusqu'alors ses tributaires. Quand Cyrus eut, bientôt après, soumis la Lydie La Médie déchue ne fut plus qu'une satrapie du vaste empire des Perses. Mais les vainqueurs la traitèrent, à ce qu'il semble, avec tous les égards que la victoire même impose envers un ennemi que l'on redoute : les rois persans mirent Ecbatane Le fils de Cyrus, Cambyse, entraîné par ce vaste mouvement de conquête auquel son père avait donné l'impulsion, était aux extrémités de l'Égypte et venait d'essuyer de cruels désastres. Les mages, profitant de son éloignement pour le détrôner, couronnèrent l'un d'entre eux, sous le nom de Smerdis, frère de Cambyse, dont ce prince avait récemment ordonné la mort (522). Il ne s'agissait pas seulement d'une usurpation, mais d'une restauration religieuse, et de l'empire transporté des Perses aux Mèdes. C'est ce que prouvent les dernières paroles de Cambyse, mourant à Agbatane, en Syrie, au moment où il se disposait à punir le prétendu Smerdis : « Ne souffrez pas, dit-il aux Perses qui l'entouraient, qu'un Mède règne sur vous. »Smerdis ne régna pas longtemps en effet, malgré tous les soins qu'il prit pour s'attacher les Perses. Une conspiration dans laquelle les Perses furent seuls admis, et qui fut dirigée par les plus puissants d'entre eux, le renversa, et avec lui la domination des Mèdes et des mages. Le massacre de ces prêtres du mazdéisme devint pour les Perses une fête nationale, qu'ils célébrèrent chaque année jusqu'à la fin de leur empire, comme un des plus heureux événements de leur histoire. Dès lors les écrits des anciens ne nous montrent aucune trace d'efforts tentés par les Mèdes pour reconquérir ou la suprématie ou l'indépendance, et on peut même croire que les deux peuples se confondirent assez étroitement pour n'en plus former qu'un. C'est du moins ce que paraît indiquer l'emploi indifférent des mots Mèdes ou Perses par les historiens grecs à une époque assez rapprochée encore de Cyrus. Qui ne connaît les guerres médiques Enfin vint avec Alexandre la destruction de la vaste domination des Perses. La Médie fut au nombre des provinces soumises; mais il y a alors dans la destinée de ce pays quelque chose de particulier qu'il est indispensable de spécifier. Lorsque Darius III, dépouillé de toute l'Asie C'est de la Médie qu'il fit choix, c'est dans Ecbatane Parmi tous les desseins que l'on attribue à Alexandre, et que la mort interrompit si brusquement, la Médie n'était pas oubliée. Alexandre avait si bien apprécié la valeur de ce pays comme position stratégique , au centre de ses États, qu'il avait, suivant Arrien, l'intention d'en faire comme un arsenal, et d'ériger Ecbatane A peine Alexandre avait-il rendu le dernier soupir (323), que ses généraux, rassemblés dans son palais, s'empressèrent de démembrer son empire. La Médie fut le lot de Pithon, qui la gouverna au nom d'Alexandre Aigus, fils du conquérant, et du régent Perdiccas. Mais le désir de devenir indépendant s'empara bientôt de lui. Chargé de réprimer les Grecs de la haute Asie, qui venaient de se révolter, au nombre de vingt-trois mille, et qui voulaient retourner chez eux, il essaya, au contraire, de se les attacher, et d'en faire les instruments de son ambition. Le plan échoua. Perdiccas, qui avait prévu la trahison, la fit avorter; les soldats de Pithon vainquirent les rebelles et les massacrèrent malgré lui. Pithon, un moment disgracié, se releva promptement et reçut même la régence après la mort de Perdiccas. il l'abdiqua presque aussitôt pour reprendre le gouvernement de la Médie, que ses amis victorieux lui rendirent en 320. Pithon prit part aux dissensions qui bouleversèrent si profondément l'empire d'Alexandre, d'abord comme auxiliaire d'Antigonecontre Eumène, le seul défenseur qui restât à la famille royale, puis contre Antigone lui-même, dont la puissance devenait chaque jour plus menaçante. Mais Antigone le fit arrêter et mettre à mort (316), et la Médie fut réunie aux immenses possessions que ce général avait déjà dans tout l'orient de l'Asie. Peu s'en fallut qu'Antigone ne rétablit à son profit l'unité de l'empire. Cependant la Médie passa bientôt de ses mains dans celles de Séleucus Nicator; Nicanor, qui la défendait au nom d'Antigone, ne put la sauver. Les rois séleucides, qui dominèrent quelques années après, de la mer Méditerranée Les Séleucides, puissants sous le fondateur de leur dynastie, commencèrent à tomber en décadence aussitôt après lui. La Médie se ressentit des divers mouvements qu'éprouva leur empire. Ce furent d'abord plusieurs tentatives pour la constituer en pays indépendant et pour relever sa nationalité depuis si longtemps perdue. La principale fut celle de Molon, au commencement du règne d'Antiochus le Grand (222). Nous nous contenterons de renvoyer pour les détails au livre V de Polybe, qui s'étend longuement et sur le récit de l'insurrection et sur l'importance topographique de la Médie. Toutes ces tentatives échouèrent. Molon , après avoir obtenu les plus beaux succès, fut réduit à se donner la mort, et la Médie retomba nominalement sous la domination des Séleucides. Ce ne fut pas pour longtemps. L'empire des Séleucides, affaibli par les attaques du dehors, par l'anarchie intérieure, et par l'impuissance de ses rois, tombait dans une dissolution complète, et plusieurs États importants se formaient de ses débris. De tous ces États nouveaux le plus remarquable sans contredit fut celui des Parthes, qui commencèrent à devenir indépendants en 255. Les rois de Syrie ne pouvaient lutter bien sérieusement contre ce peuple guerrier; les Parthes ne cessèrent donc de s'avancer vers l'Occident. L'Hyrcanie Tel fut le sort de la Médie proprement dite. Mais tandis qu'elle subissait toutes ces vicissitudes, la partie occidentale de cette province (Petite Médie), comprenant tout le bassin du lac d'Ourmiah, devint un royaume indépendant avec Gasaka pour capitale et qui s'appela Médie Atropatène La région du Sud-Est, avec Ecbatane |

| . |

| |

| |||||||||||||||||||||||||||||||

|