| Fécamp, Fisci campus?. - Ville du département de la Seine-Maritime (Normandie ), sur la Manche ), sur la Manche , à environ 70 km au Nord-Ouest de Rouen; 21000 habitants. Port à l'embouchure de la rivière de Fécamp. La ville s'étend sur une longueur de plus de 3 km dans la vallée assez étroite enserrée entre le port et des collines. La pêche de la morue (à Terre-Neuve , à environ 70 km au Nord-Ouest de Rouen; 21000 habitants. Port à l'embouchure de la rivière de Fécamp. La ville s'étend sur une longueur de plus de 3 km dans la vallée assez étroite enserrée entre le port et des collines. La pêche de la morue (à Terre-Neuve et en Islande et en Islande ), du hareng et du maquereau, ont fait autrefois la réputation du port de Fécamp. La ville reste un port de commerce et de pêche important. Le chenal, compris entre deux longues jetées qui retiennent le galet qui viendrait l'obstruer, aboutit à un avant-port rectangulaire bordé de quais de trois côtés d'un développement de 580 m. ), du hareng et du maquereau, ont fait autrefois la réputation du port de Fécamp. La ville reste un port de commerce et de pêche important. Le chenal, compris entre deux longues jetées qui retiennent le galet qui viendrait l'obstruer, aboutit à un avant-port rectangulaire bordé de quais de trois côtés d'un développement de 580 m.

-

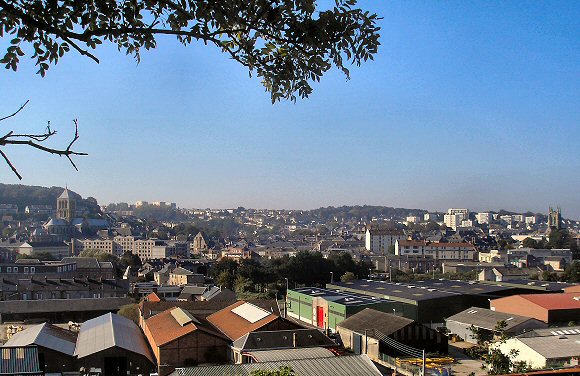

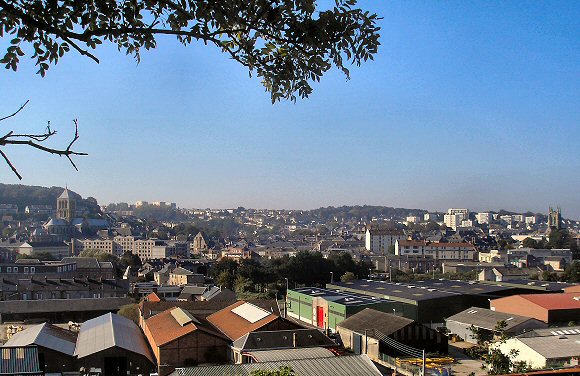

Panorama de Fécamp. Ci-dessous, le quai Bérigny.

Histoire.

La découverte d'un cimetière gallo-romain dans le vallon qui borde la route du Havre témoigne que la contrée était habitée pendant la domination romaine témoigne que la contrée était habitée pendant la domination romaine ; mais la ville de Fécamp ne doit son origine qu'à la fondation de l'abbaye de femmes, établie en 658, par saint Waninge, en présence du roi Clotaire III, à l'endroit où, suivant la légende, s'était échoué un tronc de figuier contenant la relique du "précieux sang" recueilli par Joseph d'Arimathie sur les plaies de Jésus. ; mais la ville de Fécamp ne doit son origine qu'à la fondation de l'abbaye de femmes, établie en 658, par saint Waninge, en présence du roi Clotaire III, à l'endroit où, suivant la légende, s'était échoué un tronc de figuier contenant la relique du "précieux sang" recueilli par Joseph d'Arimathie sur les plaies de Jésus. Cette abbaye a dû sa fortune à Guillaume le Conquérant. Devenu Roi d'Angleterre grâce à la victoire de Hastings en 1066, celui-ci organise un fastueux banquet à Fécamp, alors capitale ducale. La Pâques du 8 avril 1067 émerveille les Fécampois avec "les vêtements tissés et incrustés d'or [...], les cornes de buffle ornées du même métal". Outre sa participation à la construction de la flotte, l'abbaye a dépêché le médecin Gontard, le chevalier Vital et ses moines soldats (qui devaient faire pénitence ensuite pour avoir levé les armes...). Pour remercier l'abbaye de ses bons services, Guillaume multiplie ses biens par quatre (possessions anglaises à Rye, Winchester, Steyning, etc.) et délègue ses moines fécampois aux plus hautes fonctions de la hiérarchie ecclésiastique en Angleterre en 1066, celui-ci organise un fastueux banquet à Fécamp, alors capitale ducale. La Pâques du 8 avril 1067 émerveille les Fécampois avec "les vêtements tissés et incrustés d'or [...], les cornes de buffle ornées du même métal". Outre sa participation à la construction de la flotte, l'abbaye a dépêché le médecin Gontard, le chevalier Vital et ses moines soldats (qui devaient faire pénitence ensuite pour avoir levé les armes...). Pour remercier l'abbaye de ses bons services, Guillaume multiplie ses biens par quatre (possessions anglaises à Rye, Winchester, Steyning, etc.) et délègue ses moines fécampois aux plus hautes fonctions de la hiérarchie ecclésiastique en Angleterre . . Les invasions normandes ruinèrent ce monastère, comme tous ceux de la contrée; il fut relevé par le duc Guillaume Longue-Epée, qui fit aussi construire dans le voisinage un château fort où son fils Richard Ier naquit. Celui-ci agrandit le monastère et reconstruisit l'église. Aux nonnes furent substitués, d'abord des chanoines réguliers en 990, puis, un peu plus tard, des moines de Saint-Benoît. ruinèrent ce monastère, comme tous ceux de la contrée; il fut relevé par le duc Guillaume Longue-Epée, qui fit aussi construire dans le voisinage un château fort où son fils Richard Ier naquit. Celui-ci agrandit le monastère et reconstruisit l'église. Aux nonnes furent substitués, d'abord des chanoines réguliers en 990, puis, un peu plus tard, des moines de Saint-Benoît. C'est probablement aux ducs que l'on dut la construction, pour défendre la vallée, d'une muraille transversale, dont on retrouve quelques vestiges, et en avant de laquelle s'élevait la tour de la Vicomté qui a subsisté jusqu'en 1814 et dont quelques ruines informes ont seules résisté aux vents et à la mer. Sous les ducs de Normandie , qui en firent souvent leur résidence, la ville de Fécamp devint prospère, mais cette prospérité cessa avec la conquête française. Pendant la guerre de Cent ans , qui en firent souvent leur résidence, la ville de Fécamp devint prospère, mais cette prospérité cessa avec la conquête française. Pendant la guerre de Cent ans , elle fut à plusieurs reprises saccagée par les Anglais et fut reconquise par les Français en 1450. , elle fut à plusieurs reprises saccagée par les Anglais et fut reconquise par les Français en 1450.

Les Guerres de religion ne l'épargnèrent pas ; elle fut prise et pillée par les calvinistes en 1560 ; l'abbaye toutefois put leur résister. Peu après, Villars, gouverneur de la Normandie pour la Ligue, s'empara de Fécamp et fit construire, en 1589, au Nord de la ville, sur le sommet d'une falaise haute de 126 m, le fort de Notre-Dame de Bourg-Baudouin dont Biron réussit à s'emparer, en 1591, au nom du roi de Navarre . Mais, l'année suivante, il fut repris par une escalade d'une audace extraordinaire par le capitaine ligueur Gautimesnil de Boisrozé. En 1594, après un siège de quinze mois soutenu contre les ligueurs, Fécamp fut définitivement soumis à la domination royale. . Mais, l'année suivante, il fut repris par une escalade d'une audace extraordinaire par le capitaine ligueur Gautimesnil de Boisrozé. En 1594, après un siège de quinze mois soutenu contre les ligueurs, Fécamp fut définitivement soumis à la domination royale. Monuments.

De l'ancienne abbaye bénédictine de la Trinité, il subsiste, avec l'église, une partie d'un dortoir, l'office, la salle capitulaire, monuments des XIIIe et XIVe siècles, occupés par diverses administrations, et des débris de l'enceinte romane. L'église (mon. hist.), aujourd'hui paroissiale, est l'un des plus beaux monuments de la région. Refondée par les ducs de Normandie , Richard I et Richard Il, l'église devient trop petite face à la foule de pèlerins. Elle est reconstruite en style roman avec des dimensions de cathédrale et consacrée en 1106. Dans le choeur, deux chapelles rayonnantes subsistent de cette somptueuse église romane ravagée par un incendie en 1168. , Richard I et Richard Il, l'église devient trop petite face à la foule de pèlerins. Elle est reconstruite en style roman avec des dimensions de cathédrale et consacrée en 1106. Dans le choeur, deux chapelles rayonnantes subsistent de cette somptueuse église romane ravagée par un incendie en 1168.

- L'église de la Trinité, à Fécamp. Reconstruite au premier âge gothique, elle est achevée dès le début du XIIIe siècle. Le choeur a été remanié au XIVe siècle. La façade classique, édifiée en 1748, remplace celle du Moyen âge cantonnée de tours. Austère de l'extérieur, la nef, aussi longue que celle de Notre-Dame de Paris (127 mètres), est à l'intérieur d'une surprenante clarté grâce à sa tour-lanterne, haute de 64 m, qui surmonte l'intersection du transept. Le matériau principal est la pierre de Fécamp, extraite des carrières locales. Le choeur. En face de la chapelle absidale, un tabernacle en marbre blanc, oeuvre italienne de 1507, renferme la fameuse relique du précieux sang, qui attire à Fécamp un grand nombre de pèlerins. cantonnée de tours. Austère de l'extérieur, la nef, aussi longue que celle de Notre-Dame de Paris (127 mètres), est à l'intérieur d'une surprenante clarté grâce à sa tour-lanterne, haute de 64 m, qui surmonte l'intersection du transept. Le matériau principal est la pierre de Fécamp, extraite des carrières locales. Le choeur. En face de la chapelle absidale, un tabernacle en marbre blanc, oeuvre italienne de 1507, renferme la fameuse relique du précieux sang, qui attire à Fécamp un grand nombre de pèlerins. Les bas-côtés sont dépourvus de chapelles, mais les deux bras du transept ont été aménagés en chapelles dont l'une, celle du Sud, renferme un curieux groupe représentant la mort de la Vierge, sculpté au commencement du XVIe siècle par le moine Robert Chardon. Celles du choeur sont closes de jolies balustrades en pierre, délicatement sculptées à l'époque de la Renaissance ; plusieurs d'entre elles contiennent des oeuvres d'art intéressantes. ; plusieurs d'entre elles contiennent des oeuvres d'art intéressantes. Dans le jardin du presbytère se trouvent quelques ruines de l'ancien château des ducs de Normandie . La première résidence ducale, édifiée au Xe siècle sur l'emplacement d'un ancien monastère de femmes détruit par les Vikings, n'est qu'un édifice de bois inspiré des constructions nordiques. Richard Ier et surtout son fils Richard II, font de la ville l'une des capitales du duché. Le palais, reconstruit en pierres par Richard II, est protégé par une enceinte très élaborée pour l'époque : ses tours et son mur d'enceinte remplacent le bois par la maçonnerie, rare et chère. Le duc dirige les conseils et préside aux festins dans "l'aula ", grande pièce d'apparat. . La première résidence ducale, édifiée au Xe siècle sur l'emplacement d'un ancien monastère de femmes détruit par les Vikings, n'est qu'un édifice de bois inspiré des constructions nordiques. Richard Ier et surtout son fils Richard II, font de la ville l'une des capitales du duché. Le palais, reconstruit en pierres par Richard II, est protégé par une enceinte très élaborée pour l'époque : ses tours et son mur d'enceinte remplacent le bois par la maçonnerie, rare et chère. Le duc dirige les conseils et préside aux festins dans "l'aula ", grande pièce d'apparat.

-

Les ruines du château de Fécamp. À Pâques 1067, Guillaume le Conquérant célèbre fastueusement dans ce château sa victoire d'Hastings , qui le fait roi d'Angleterre , qui le fait roi d'Angleterre . Mais il délaisse ensuite Fécamp pour Caen. À la fin du XIIe siècle, Henri II Plantagenêt, venu à Fécamp pour affirmer ses droits sur la Normandie, construit, à cheval sur l'ancien rempart, l'énorme bastion fortifié actuellement visible. Cet édifice témoigne de sa fermeté d'intention face à la volonté du roi de France . Mais il délaisse ensuite Fécamp pour Caen. À la fin du XIIe siècle, Henri II Plantagenêt, venu à Fécamp pour affirmer ses droits sur la Normandie, construit, à cheval sur l'ancien rempart, l'énorme bastion fortifié actuellement visible. Cet édifice témoigne de sa fermeté d'intention face à la volonté du roi de France ( Philippe Auguste de reconquérir la Normandie. Mais celle-ci est annexée en 1204. Peu à peu démantelé, le château est intégré dans le domaine monastique. ( Philippe Auguste de reconquérir la Normandie. Mais celle-ci est annexée en 1204. Peu à peu démantelé, le château est intégré dans le domaine monastique. La mairie et d'autres administrations occupent les anciens bâtiments de l'abbaye.

L'Hôtel de Ville de Fécamp (il occupe les deux bâtiments devant l'église).

Ci-dessous : la tour de la Maîtrise (à droite, l'église de la Trinité)..

La tour de la Maîtrise appartenait à l'ancienne enceinte de Fécamp, dont la défense était assurée par de tours alternativement rondes et carrées. Ce bastion carré à deux étages, monté sur une cave' voûtée, en plein-cintre, a accueilli la célèbre Maîtrise de Fécamp, ensemble musical et vocal au service de l'abbaye. Son répertoire était si

riche, dit-on, qu'on pouvait le chanter pendant dix ans sans répéter deux fois le même morceau. Le bâtiment à pans de bois, situé à droite de la tour, provient d'Harfleur et a été remonté dans la cour en 1910. Cette maison de négociant date du XVIe siècle. et a été remonté dans la cour en 1910. Cette maison de négociant date du XVIe siècle. L'église Saint-Etienne est un édifice inachevé du XVIe siècle qui n'a guère d'intéressant que son portaillatéral, de style gothique, orné de statuettes.

-

L'église Saint-Etienne, à Fécamp. Le musée a été créé en 1879 par souscriptions volontaires; il contient environ 2000 tableaux, des objets d'art et de curiosité. Un autre musée a été établi dans les bâtiments de la distillerie de la Bénédictine (Palais Bénédictine); il se compose surtout de meubles et d'objets provenant de l'abbaye. De belles halles ont été construites en 1860.

-

Le palais Bénédictine. Fécamp a conservé quelques anciennes maisons, l'une (maison de saint Waninge) a conservé une porte du XIIIe siècle, une autre (rue de Mer), du XVIe siècle, est flanquée de deux tourelles en pierre; enfin une maison moderne a été décorée avec les débris du jubé de l'église abbatiale (XVIe siècle) démoli au commencement du XIXe siècle. L'établissement balnéaire s'élève sur une vaste plage de galets; il se compose d'hôtels et d'un casino. Dans un parc de 9 hectares environ, qui occupe le versant de la falaise au bas de laquelle est le casino, sont de nombreuses villas. (GE).

- La Chapelle Notre-Dame du salut, vue depuis le port de plaisance de Fécamp.

Ci-dessous : les falaises de la Côte d'Albâtre, entre Yport et Fécamp (au fond).

© Photos : Serge Jodra, 2010.

|

Jean Recher, Le grand métier : Journal d'un capitaine de pêche de Fécamp, Pocket (coll. Terre Humaine), 2010. Jean Recher, Le grand métier : Journal d'un capitaine de pêche de Fécamp, Pocket (coll. Terre Humaine), 2010.

2266207121

Voici la mémoire d'une des professions qui fut parmi les plus dures dans les mers les plus cruelles, celles de l'Arctique : Terre-Neuve, Groenland, île aux Ours, mer de Barents... Ce livre relate, dans le détail, la vie de cette unité de soixante volontaires que constitue l'équipage d'un chalutier, hommes d'autant plus rudes qu'ils sont normands et payés "à la part". Un livre traversé d'embruns, de glace et de courage, qui éclipse définitivement l'imagerie un peu désuète de Pêcheur d'Islande. Ce témoignage irremplaçable fut aussi un livre politique : à la honte des pouvoirs qui se sont succédé, la grande pêche française, un temps à la pointe de la pêche mondiale, a subi une crise si profonde que Fécamp, jadis forêt de mâts, n'a plus de navires. (couv.). | | |