| La cathédrale (du grec kathédra, chaire) est l'église épiscopale d'un diocèse, c'est-à-dire l'église où un évêque a son siège. Dans une église cathédrale, les membres du chapitre sont chargés du service diocésain. Dans celles où le service paroissial est exercé concurremment, l'un d'eux remplit, avec l'autorisation du gouvernement, les fonctions de curé sous le titre d'archiprêtre. Dans le langage courant, et non plus au sens de la liturgie et du droit canon, le mot basilique désigne plus ordinairement une église de style roman, tandis que, par cathédrale, on entend une église de style gothique (exemples : la Cathédrale d'Amiens , la Cathédrale Notre-Dame de Paris). , la Cathédrale Notre-Dame de Paris).

-

La cathédrale Notre-Dame d'Amiens. © Photo : Serge Jodra, 2009. Le trône épiscopal (cathedra) était placé, dans les églises primitives, au fond de l'abside, dans l'axe de l'édifice, et l'autel s'élevait en avant de la tribune, de façon que l'évêque, placé ainsi derrière l'autel isolé, pût voir l'officiant en face. C'est pour cela que, jusque vers le milieu du XIXe siècle, dans certaines cathédrales, le maître-autel n'était qu'une simple table sans gradins, sans tabernacle ni retable. La cathédrale du monde chrétien , Saint-Pierre de Rome, conserve encore le siège du prince des apôtres , Saint-Pierre de Rome, conserve encore le siège du prince des apôtres enfermé dans une chaire de bronze, au fond de l'abside. enfermé dans une chaire de bronze, au fond de l'abside. Originairement, les cathédrales avaient un caractère à la fois religieux et civil; on ne s'y réunissait pas seulement pour assister aux offices divins, on y tenait aussi des assemblées politiques, sous la présidence de l'évêque. Jusqu'à la fin du XIIe siècle, les cathédrales n'avaient pas des dimensions extraordinaires; beaucoup d'églises abbatiales étaient d'une plus grande étendue, car, à cette époque, les grands établissements religieux formaient une sorte de féodalité monastique, qui primait les évêques en richesse et parfois en influence. Mais, au XIIe siècle, il se produisit une tendance de l'esprit public à réagir contre la prépondérance de la double féodalité monastique et laïque. Ce fut alors que les populations s'érigèrent en communes et alors aussi que les cathédrales furent reconstruites sur de bien plus grandes proportions.

- -

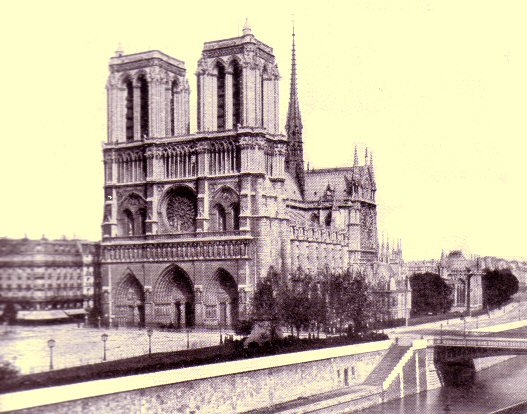

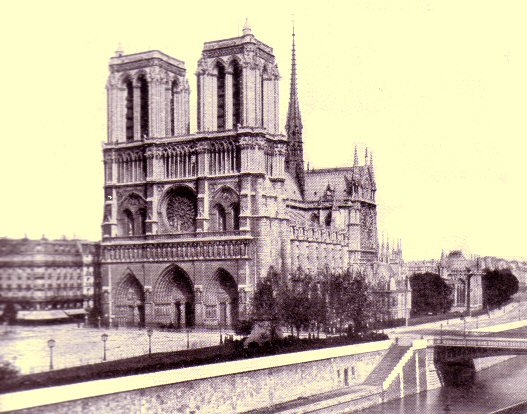

La cathédrale Notre-Dame de Paris . . Les populations urbaines prêtèrent leur concours avec un zèle extrême. La foi fournit aux évêques des ressources énormes. Mais, dès 1250, l'empressement à fournir des trésors pour la construction des cathédrales diminua sensiblement. A la fin du même siècle, celles de ces vastes constructions qui étaient tardivement sorties de terre n'arrivèrent pas à leur développement; elles s'arrêtèrent tout à coup, ou, si elles furent achevées, ce ne fut que par les efforts particuliers d'évêques ou de chapitres. Il n'est pas une seule cathédrale ancienne qui ait été terminée sur le plan primitivement conçu; et cela se comprend : la période pendant laquelle l'existence des grandes cathédrales fut l'expression d'un désir national irrésistible est comprise entre les années 1180 et 1240 (soixante ans). Si l'on peut s'étonner d'une chose, c'est que, dans ce court espace de temps, on ait pu obtenir, sur tout un grand territoire, des résultats aussi surprenants. Ce n'est, du reste, que dans le domaine royal que se produisit ce mouvement, et l'on peut dire que la cathédrale française est née avec le pouvoir monarchique.

Plus tard, vers la fin du XIIIe siècle, la monarchie ayant réuni sous son autorité toutes les provinces de la Gaule, la reconstruction des cathédrales s'étendit à ces provinces. Les cathédrales de France ont abrité sous leurs cloîtres les plus célèbres écoles de l'Europe pendant le XIIe et le XIIIe siècle; elles ont été l'occasion du développement des arts. Les derniers siècles ont, malheureusement, laissé périr en partie ces témoins de l'histoire, ces chefs-d'oeuvre d'architecture; notre époque s'applique à conserver ce qu'il en reste. (NLI). ont abrité sous leurs cloîtres les plus célèbres écoles de l'Europe pendant le XIIe et le XIIIe siècle; elles ont été l'occasion du développement des arts. Les derniers siècles ont, malheureusement, laissé périr en partie ces témoins de l'histoire, ces chefs-d'oeuvre d'architecture; notre époque s'applique à conserver ce qu'il en reste. (NLI).

-

La cathédrale Alexandre-Nevski de Tallinn (Estonie). Elle a été terminée de 1900.

Source : The World Factbook.

|

Alain Erlande-Brandenburg, Mathieu Lours, Cathédrales d'Europe, Citadelles (Mazenod), 2011. Alain Erlande-Brandenburg, Mathieu Lours, Cathédrales d'Europe, Citadelles (Mazenod), 2011.

2850883417

L'Empire romain, l'oeuvre de Charlemagne, la floraison gothique, le temps des Réformes et celui des révolutions ont laissé leurs traces dans ces grands vaisseaux de pierre. À travers une sélection des édifices les plus marquants de chacune de ces étapes de l'histoire pour chaque pays d'Europe, le livre propose de montrer la richesse de l'architecture et du décor des cathédrales. Une introduction générale retrace l'histoire des cathédrales, accompagnant les mouvements de fond de l'histoire de l'Occident, se faisant la transcription matérielle d'un héritage spirituel. On peut ainsi comprendre les spécificités des cathédrales anglaises, longtemps marquées par le monachisme, la naissance en France de l'élan gothique, la permanence en Italie des héritages antiques ou les spécificités des traditions impériales en Allemagne. Pour chacune des cathédrales, une notice permet de comprendre le sens des oeuvres présentées grâce à une riche iconographie. Ces illustrations attirent le regard vers les éléments les plus remarquables de chaque cathédrale, mais aussi vers son identité intime à travers des détails souvent méconnus. Loin de s'identifier à l'art gothique, on découvrira des cathédrales romanes, classiques ou baroques, néo-gothiques ou romano-byzantines ou encore contemporaines. Ainsi, de Chartres à Évry, de Cologne à Liverpool, l'essentiel de la culture des cathédrales est proposé au lecteur pour mieux la voir et mieux la comprendre.  Mathieu Lours, Dictionnaire des cathédrales, Gisserot, 2008. -Une cathédrale est un édifice investi d'une dignité particulière, celle d'abriter une cathèdre, c'est-à-dire le siège d'un évêque. La cathédrale est donc l'église-mère d'un diocèse. Le nombre des cathédrales a été variable. Certaines églises, les " anciennes cathédrales ", ont perdu leur titre dans les aléas de l'histoire. D'autres églises ne sont cathédrales que depuis une date récente, en France métropolitaine mais aussi Outre-Mer. Enfin, la présence en France d'églises protestantes et orientales, orthodoxes ou catholiques, a conduit à l'existence de cathédrales révélatrices de la diversité religieuse du Pays. Témoins de l'histoire de France, les cathédrales sont aussi un spectaculaire raccourci de l'Histoire de l'art : des vestiges de l'Antiquité tardive jusqu'aux expressions artistiques les plus contemporaines, elles n'ont pas cessé d'être le lieu de croisement entre l'esprit, l'art et la pierre. Mathieu Lours, Dictionnaire des cathédrales, Gisserot, 2008. -Une cathédrale est un édifice investi d'une dignité particulière, celle d'abriter une cathèdre, c'est-à-dire le siège d'un évêque. La cathédrale est donc l'église-mère d'un diocèse. Le nombre des cathédrales a été variable. Certaines églises, les " anciennes cathédrales ", ont perdu leur titre dans les aléas de l'histoire. D'autres églises ne sont cathédrales que depuis une date récente, en France métropolitaine mais aussi Outre-Mer. Enfin, la présence en France d'églises protestantes et orientales, orthodoxes ou catholiques, a conduit à l'existence de cathédrales révélatrices de la diversité religieuse du Pays. Témoins de l'histoire de France, les cathédrales sont aussi un spectaculaire raccourci de l'Histoire de l'art : des vestiges de l'Antiquité tardive jusqu'aux expressions artistiques les plus contemporaines, elles n'ont pas cessé d'être le lieu de croisement entre l'esprit, l'art et la pierre.

Patrick Demouy, Les cathédrales, PUF (QSJ?), 2007.- Faire l'histoire des cathédrales depuis leur apparition au IV siècle après J.-C. .jusqu'à nos jours, c'est bien sûr présenter leur architecture - romane, gothique - et les évolutions de leurs façades comme de leur espace intérieur, expliquer la Manière dont elles ont été construites. Mais c'est aussi décrire la vie du groupe épiscopal, analyser l'évolution historique de la place et du rôle de cet édifice dans la ville et auprès des populations. comprendre les symboles attachés à cette église de l'évêque. Cet ouvrage décrit l'espace de prière. le lieu de mémoire longtemps lieu de pouvoir qu'est la cathédrale. Il montre comment ce monument cumule à présent des fonctions culturelles, patrimoniales et artistiques. Patrick Demouy, Les cathédrales, PUF (QSJ?), 2007.- Faire l'histoire des cathédrales depuis leur apparition au IV siècle après J.-C. .jusqu'à nos jours, c'est bien sûr présenter leur architecture - romane, gothique - et les évolutions de leurs façades comme de leur espace intérieur, expliquer la Manière dont elles ont été construites. Mais c'est aussi décrire la vie du groupe épiscopal, analyser l'évolution historique de la place et du rôle de cet édifice dans la ville et auprès des populations. comprendre les symboles attachés à cette église de l'évêque. Cet ouvrage décrit l'espace de prière. le lieu de mémoire longtemps lieu de pouvoir qu'est la cathédrale. Il montre comment ce monument cumule à présent des fonctions culturelles, patrimoniales et artistiques.

Christian Jacq, Le message des constructeurs des cathédrales : La symbolique des édifices, Jai Lu, 2004.- " Temples antiques et cathédrales médiévales ont quelque chose de très important à nous révéler, bien au-delà des religions et des croyances. Ces édifices portent dans leurs pierres vivantes des mystères qui nous concernent, puisqu'ils touchent à l'essence même de la vie ". Lors de sa parution, Le messager des constructeurs de cathédrales posait une question qui, aujourd'hui encore, semble toujours aussi fondamentale : celle du sens du message des cathédrales et des églises. Ce livre nous aide à comprendre ces édifices et leurs sculptures, et déchiffre le rôle des communautés de bâtisseurs et de sculpteurs qui ont consacré leur vie à graver dans la pierre des signes qui perdurent et s'inscrivent au coeur même de notre quotidien. Christian Jacq, Le message des constructeurs des cathédrales : La symbolique des édifices, Jai Lu, 2004.- " Temples antiques et cathédrales médiévales ont quelque chose de très important à nous révéler, bien au-delà des religions et des croyances. Ces édifices portent dans leurs pierres vivantes des mystères qui nous concernent, puisqu'ils touchent à l'essence même de la vie ". Lors de sa parution, Le messager des constructeurs de cathédrales posait une question qui, aujourd'hui encore, semble toujours aussi fondamentale : celle du sens du message des cathédrales et des églises. Ce livre nous aide à comprendre ces édifices et leurs sculptures, et déchiffre le rôle des communautés de bâtisseurs et de sculpteurs qui ont consacré leur vie à graver dans la pierre des signes qui perdurent et s'inscrivent au coeur même de notre quotidien.

| | |