| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| Histoire de l'Europe > La France > Le XIXe siècle > [la Seconde République / Le Second Empire] |

|

Le coup d'Etat du 2 décembre 1851 |

| Aperçu | Les prémices | Le coup d'Etat à Paris | La résistance en province |

| Le

coup

d'Etat du 2 décembre 1851, par lequel le prince

Bonaparte, président de la République française, prononça la dissolution

de l'Assemblée nationale et prépara le rétablissement de l'Empire, est

un des faits les plus graves de l'histoire de la France et de l'Europe

au XIXe siècle. Le progrès pacifique

des idées démocratiques fut retardé d'au

moins trente années; l'échec de la

Russie,

la formation des monarchies nationales italienne

et allemande, l'abaissement de la France,

ont été les conséquences de ce coup d'Etat qui violemment subordonna

la France Ă un dictateur militaire. Si funestes qu'en dussent ĂŞtre les

conséquences, il est certain que le coup d'Etat du 2 décembre rencontra

sur presque tout le territoire l'adhésion de la grande majorité des citoyens

français, manifestée par le plébiscite du 21 décembre 1851. Ce fait

doit être attribué principalement à deux causes; premièrement le désir

universel de mettre un terme Ă la crise et aux conflits incessants auxquels

donnait lieu la constitution de 1848 et le besoin de retrouver, coûte

que coûte, un ordre régulier; en second lieu, la terreur exercée d'un

bout Ă l'autre de la France et la proscription en masse des chefs de l'opinion

républicaine; rarement persécution fut plus efficace que celle-là , car

rarement il y en eut d'aussi méthodique.

Préparatifs du

Coup d'État.

Louis Bonaparte levait déjà le masque : inaugurant le chemin de fer de Dijon, il accusait dans son discours l'Assemblée de ne l'avoir secondé que dans ses oeuvres de réaction, et de lui avoir refusé son concours quand il voulait « faire le bien ». Puis il ajoutait ces paroles menaçantes : « Si la France reconnaît qu'on n'a pas eu le droit de disposer d'elle sans elle, la France n'a qu'à le dire mon courage et mon énergie ne lui manqueront pas. »C'était l'annonce du coup d'État. Il y eut une grosse émotion, même à la Bourse. Changarnier riposta à la tribune par des paroles d'une emphase ridicule. Il se flattait de l'illusion que les troupes n'obéiraient pas à d'autres qu'à ses vieux chefs d'Afrique, et surtout à lui : « Mandataires du peuple, dit-il solennellement délibérez en paix ». On l'applaudit fort. Le danger n'en était pas moindre. Au mois de juillet 1851, un débat mémorable

occupait les séances de l'Assemblée. De deux côtés différents, on

demandait la révision de la constitution; les bonapartistes pour supprimer

l'article qui interdisait la rĂ©Ă©lection du PrĂ©sident et permettre Ă

Louis Bonaparte d'être réélu; les royalistes, pour remettre la République

en question et pouvoir proposer une restauration monarchique. L'issue Ă©tait

connue d'avance : il fallait les trois quarts de suffrages de l'Assemblée

pour décider la revision; Thiers, entraînant

une fraction de la majorité, se prononçait contre : grossis de cet appoint,

les républicains étaient sûrs de la faire

Ă©chouer.

Dès la rentrĂ©e, les Ă©vĂ©nements se prĂ©cipitèrent. Louis Bonaparte avait nommĂ© un nouveau cabinet, dont le caractère essentiel Ă©tait le choix de Saint-Arnaud comme ministre de la Guerre. Le sabre du futur coup d'État Ă©tait Ă son poste. En mĂŞme temps, le PrĂ©sident tournait fort habilement contre l'AssemblĂ©e la mutilation du suffrage universel dont il s'Ă©tait rendu coupable avec elle; il lui proposait par un message d'abolir la loi du 31 mai; il faisait dĂ©poser par le Gouvernement un projet Ă cet effet. L'AssemblĂ©e, dans son aveuglement, ne comprit pas la nĂ©cessitĂ© de lui Ă´ter au plus vite ce prĂ©texte populaire : elle fit traĂ®ner les choses, ne pouvant se rĂ©soudre Ă rendre au peuple ses droits. Dès son arrivĂ©e au ministère, Saint-Arnaud prenait ses premières prĂ©cautions. Le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e avait pour le dĂ©fendre en cas de pĂ©ril, le droit de rĂ©quĂ©rir les troupes qui, dès lors, Ă©taient placĂ©es sous son autoritĂ©. Saint-Arnaud publia un ordre du jour qui Ă©tait la nĂ©gation du droit assurĂ© au prĂ©sident de l'AssemblĂ©e. Les questeurs rĂ©pondirent par un projet de loi qui affirmait et prĂ©cisait le droit mis de la sorte en question : « Le prĂ©sident, disait-il, a le droit de requĂ©rir la force armĂ©e et toutes les autoritĂ©s dont il juge le concours nĂ©cessaire. »La rĂ©quisition Ă©tait adressĂ©e directement aux officiers et fonctionnaires qui devaient y obĂ©ir de suite, sous les peines portĂ©es par la loi. Chose Ă©trange! Cette sage prĂ©caution fut combattue, mĂŞme Ă l'extrĂŞme gauche. On s'y mĂ©fiait autant de la droite de l'AssemblĂ©e que de l'ÉlysĂ©e; quelques-uns croyaient absurdement que Louis-NapolĂ©on, en proposant d'abroger la loi du 31 mai, voulait se rapprocher d'eux. Michel de Bourges commit la faute mortelle de faire Ă©chouer la proposition des questeurs. Il donnait pour raison que l'AssemblĂ©e Ă©tait suffĂŻsamment gardĂ©e par une «-sentinelle invisible », qui Ă©tait le peuple. Sa sentinelle invisible valait le « DĂ©libĂ©rez en paix » de Changarnier. -

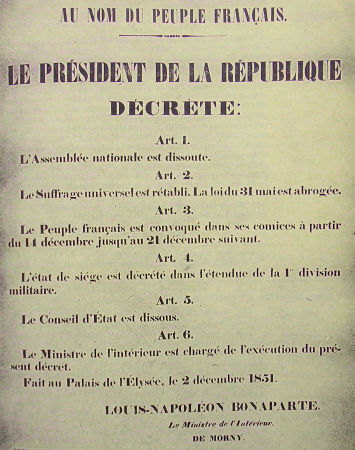

Décret du président de la République (2 décembre 1851). La nuit du coup

d'Etat.

Il se révéla, au 2 décembre, merveilleux pour les oeuvres de sang et de guet-apens. On découvrit sous le brillant vernis de l'homme du monde un véritable malfaiteur de nuit, aussi vigoureux, aussi entendu, et, en quelque sorte aussi professionnel que les spécialistes de bas étage guettés par la cour d'assises. Intrépide, souriant dans le danger, étonnant de sang-froid, implacable, il sembla prendre un malin plaisir à infliger à ses nobles amis du faubourg Saint-Germain les traitements réservés d'ordinaire aux pires voyous. Ce fut un homme supérieur en ce genre. Il s'est montré plus tard très médiocre en politique, mais il s'est montré très remarquable quand il a organisé et dirigé l'égorgement de la IIe République. Une longue et triste nuit de décembre abrita de ses ténèbres l'explosion du complot. Pour mieux dissimuler, il y avait, dans le soir qui précéda, une réception à I'Elysée; Morny était à l'Opéra-Comique. On raconte que, comme une dame lui parlait du « coup de balai » qu'on annonçait et lui demandait de quel côté il serait, il répondit : « Je m'arrangerai pour être du côté du manche ». La soirée finie d'un côté, la représentation de l'autre, les conspirateurs principaux se réunirent à l'Elysée. On envoya à l'Imprimerie Nationale, occupée par la troupe, les manuscrits des proclamations. Chaque ouvrier était entre deux hommes armés. Ordre de tirer sur lui s'il voulait sortir ou s'approcher des fenêtres. A 6 heures du matin, dans une obscurité encore profonde la police allait arrêter ceux qu'on lui avait désignés. Les argousins pénétraient par surprise, non sans menacer concierges et domestiques, pour saisir leurs victimes au lit, à la flamme trouble des lanternes. Ils avaient dans leurs poches des bâillons pour étouffer les cris. Rien ne manquait pour donner à ces opérations l'aspect de méfaits nocturnes. Ainsi fut arrêté Thiers, comme par une sorte de châtiment pour avoir soutenu la candidature de Louis Bonaparte à la présidence; ainsi furent saisis les chefs glorieux des campagnes d'Algérie : les Cavaignac, les Lamoricière, les Bedeau; Changarnier avait le même sort que Charras. Quelques hommes de l'extrême gauche, comme Crépin, qu'on savait à la tête d'une organisation de résistance, furent traités de même. Puis on jetait les hommes qu'on avait enlevés dans un fiacre, entre des policiers armés, et l'on allait les boucler dans une cellule de la sinistre prison de Mazas. Le colonel Espinasse avait été chargé d'occuper le Palais-Bourbon où l'Assemblée tenait ses séances. Il était sous la surveillance de Persigny, d'abord désigné, puis supplanté par Morny comme ministre de l'Intérieur et du coup d'État, et réduit à cette mince besogne. Espinasse avait des intelligences dans la place; un bataillon de son régiment était chargé de la garde du palais, dont on lui ouvrit la porte. Le commandant Meunier qui commandait ce bataillon, cria en vain « Vous me déshonorez », en arrachant ses épaulettes et en brisant son épée. On s'empara du lieutenant-colonel Niel, gouverneur du Palais-Bourbon, et des questeurs : le général Le Flô et Baze, non sans lutte. Ils résistèrent furieusement, mais naturellement en vain. Morny était allé au ministère de l'Intérieur, avait fait réveiller Thorigny, qui n'était pas dans le secret, et il avait pris sa place. Des troupes occupaient le quai d'Orsay, les Tuileries, la place de la Concorde, les Champs-Élysées. Elles auraient pu protéger la fuite des conspirateurs si le coup avait manqué. La lueur lugubre d'une aube d'hiver éclairait peu à peu sur les murs, sous une pluie fine et froide, les affiches encore humides qui annonçaient le coup d'État : une proclamation au peuple, une autre aux soldats. Rien de plus hypocrite que ces affiches, où Louis-Napoléon n'attaquait que la majorité de l'Assemblée et prétendait vouloir sauver la République de ses entreprises royalistes. Il annonçait en même temps le rétablissement du suffrage universel, profitant de l'arme que l'Assemblée lui avait si follement laissée. Tout était calculé pour cacher que c'était contre les républicains que l'attentat était dirigé. Les presses des journaux étaient mises sous scellés : quatre seulement avaient la permission de paraître : la Presse, le Constitutionnel, la Patrie et les Débats. La « résistance

légale ».

« Nous avons le droit c'est évident. Mais ces messieurs ont la force. Filons-» .Sur quoi il s'esquiva. Il allait bientôt reparaître, comme haut dignitaire du coup d'État. Le plus grand nombre des représentants, voyant l'Assemblée occupée, se portaient sur la mairie du Xe arrondissement de Paris (le VIIe arrondissement d'aujourd'hui) près de la Croix-Rouge. Il y eut là plus de deux cents élus qui y tinrent une sorte de séance. C'était surtout la droite qui se trouvait là avec Berryer, Dufaure, Odilon Barrot, Falloux, Buffet les orléanistes, les légitimistes. Mais il y avait aussi des républicains comme Grévy, Eugène Sue et Pascal Duprat. On y vota que Louis Bonaparte était mis hors la loi, et que tous les pouvoirs revenaient à l'Assemblée suivant la constitution; puis on y nomma un général pour commander les forces militaires fidèles à la loi; et, malgré les protestations, ont fit la sottise de choisir Oudinot, le chef de l'expédition de Rome,. comme pour rendre la résistance impopulaire. On en était là quand la police arriva et donna aux représentants le choix entre la dispersion immédiate ou Mazas. Un seul cri répondit : « Tous à Mazas ». Ce ne fut pourtant pas là qu'on les conduisit. Entourés de soldats, en longue colonne de prisonniers, ils furent menés à la caserne voisine du quai d'Orsay, où on les enferma dans les étages supérieurs. Beaucoup n'eurent même pas à manger. Plus d'un coucha sur les planches. Les membres de la droite avaient ainsi fait leur devoir; juste leur devoir. Ce n'était pas les ennemis que craignait le coup d'État. Plus d'un peut-être était, au fond du coeur, avec un attentat qui frappait la République. Du moins, on raconte que, peu après, Falloux visité dans sa prison par Persigny, lui murmura : « Je le dis tout bas à cause de mes collègues, mais vous avez bien fait ». Il semble du reste que la plupart ne voulaient pas dépasser les bornes d'une protestation inoffensive formulée par acquit de conscience. Le lendemain, quelques-uns étaient transportés à Vincennes sans escorte, quand, dans le faubourg Saint-Antoine, la foule les délivra! Ils supplièrent qu'on leur laissât reprendre le chemin de leur cachot, et y allèrent. Ils ne voulaient pas s'exposer aux périls d'une véritable résistance. On verra, à la fin de l'Empire, nombre de protestataires de la mairie du Xe arrondissemnet se rallier au régime du 2 décembre et se rendre en courtisans aux Tuileries : ce qui leur fit dire par Gambetta qu'ils avaient mis dix-huit ans à aller d'une certaine mairie à un certain palais. La constitution avait créé, pour juger les crimes de la nature du coup d'État, une Haute Cour composée de membres de la Cour de cassation, qui se réunissaient de plein droit une fois l'attentat commencé. Il est probable qu'au fond ces magistrats n'étaient pas ennemis de l'acte qu'ils avaient à châtier. On les redoutait si peu, qu'on ne prit aucune précaution pour empêcher la Haute Cour de fonctionner. Ils durent être embarrassés, mais la loi était formelle. Ils se réunirent. Seulement, leur procureur général une fois nommé par eux suivant la procédure indiquée, ils remirent leur séance au lendemain, après avoir assez dérisoirement cité devant eux Louis Bonaparte. Ils étaient sûrs de n'avoir pas à aller plus loin. En effet, le lendemain, quand ils reprirent leur séance, la police leur rendit le service de les disperser. Quelque temps après, ils avaient tous prêté serment au coup d'État victorieux. Les représentants de la « Montagne » (= « la gauche de la gauche ») organisaient une résistance plus sérieuse. Ils étaient arrivés à se retrouver et à délibérer, traqués par la police d'asile en asile. Dans une de ses réunions chez Cournet, les argousins, par méprise, fouillèrent la maison à côté. On s'était séparé quand ils envahirent le véritable lieu de rendez-vous. Victor Hugo rédigea des appels aux armes que tous signèrent et qu'on arriva à faire imprimer. Un comité de résistance fut nommé. Il était composé de Victor Hugo, Jules Favre, Carnot, Madier de Montjau, Michel de Bourges, Schoelcher et de Flotte. Mais le peuple de Paris restait hésitant et sourd à l'appel des hommes qui lui étaient les plus chers. Peut-on s'en étonner? L'impitoyable répression des journées de Juin y avait brisé toutes les énergies. L'armée populaire y avait perdu ses combattants les plus ardents. La terreur de proscriptions trop récentes pesait encore sur elle. Il fallait s'attendre à trouver les masses mal disposées à reprendre le fusil et à exposer leurs poitrine aux balles avec l'équivoque qui planait sur l'attentat et après la façon dont la République elle-même les avait décimées. Il semble que la majeure partie de la bourgeoisie était plutôt hostile. Une fraction importante à en juger par les élections, était revenue aux idées républicaines, et nombre de conservateurs étaient attachés aux chefs de la droite que le coup d'État frappait et dont un seul, Montalembert s'y était rallié. Mais on ne pouvait en espérer aucun acte de lutte. Le bourgeois manifestait son opposition par des démonstrations pacifiques. Les promeneurs du boulevard criaient : « Vive la Constitution! Vive la liberté! » et surtout « A bas Soulouque ». On sait que Faustin Soulouque était un Noir de Haïti qui, président de la République de ce pays, y avait usurpé en 1849 le titre d'empereur. Tout cela indiquait du mécontentement, mais n'était pas de la résistance. Dans la journée, Louis-Napoléon s'était montré deux fois à cheval à la tête d'un cortège. Mais il n'avait guère dépassé la région occupée par la troupe. La foule l'avait reçu avec froideur. Le matin du 3, comme celui du 2, se leva triste, froid et mouillé d'une pluie fine. Il éclaira de loin en loin, avec les proclamations du coup d'État, quelque appel aux armes de Victor Hugo que la police arrachait. Par une sanglante ironie, sur un pan de mur, près de Notre-Dame de Lorette une vieille affiche de 1848, délavée et mutilée, étalait encore aux yeux des passants le serment de fidélité à la République prêté par Louis Bonaparte, avec ces mots : « Le serment que je viens de prêter me dicte ma conduite. Mon devoir est tout tracé. Je le remplirai avec honneur. »Des affiches faisaient connaître la composition d'un comité consultatif, dont le coup d'État s'entourait, comité formé sans prévenir ceux dont les noms y figuraient. Deux protestèrent : un régent de la Banque, Périer, et l'ancien ministre Léon Faucher. Un des chefs de la droite y était et ne protesta pas, tandis que ses amis étaient dans les cachots : le catholique de Montalembert En même temps le Moniteur publiait la liste des ministres. Morny en tête avec Fould, Rouher Magne, Saint-Arnaud. Persigny, le fidèle serviteur des vieux jours, en était encore exclu. Toute l'influence appartenait à son rival Morny. L'action des républicains.

« Nous n'allons pas nous. faire tuer pour vos 25 francs.»C'était ce que les représentants avaient de traitement par jour. Alors Baudin : « Eh bien! tu vas voir comment on meurt pour 25 francs! »Des troupes du 119e arrivaient. Les élus du peuple qui se tenaient sur la barricade marchèrent au-devant des soldats, Schoelcher en tête, pour les adjurer de ne pas s'associer au crime. L'officier commanda : « Feu! » les fusils ne partirent pas. Mais un soldat menaça Schoelcher et fut tué. Alors la troupe tira, évidemment trop haut et volontairement trop haut : car, bien qu'on fût tout près, quelques coups seulement portèrent; Baudin tomba le crâne fracassé, à l'endroit où se dresse aujourd'hui sa statue. Un ouvrier, frappé avec lui, put être sauvé. Saint-Arnaud faisait placarder sur les murs une menace féroce. Il «décrétait », vu «-l'état de siège, » que tout individu pris à construire une barricade ou à la défendre, ou les armes à la main, serait aussitôt fusillé. Le coup d'État annonçait son caractère carnassier. Le colonel de Rochefort préludait à la tuerie avec son régiment de lanciers, en chargeant sur les boulevards la foule inoffensive dont tout le crime consistait à manifester par des cris. Au Château-d'Eau et sur les boulevards, il renversait, mettait à mal et foulait aux pieds les passants. Les représentants républicains se réunirent

deux fois le 3, une fois chez Landrin. Quelle ne fut pas leur surprise

de voir entrer parmi eux, bousculant Mme Landrin qui voulait lui fermer

la porte, le prince Napoléon, fils de Jérôme

et cousin du président Louis Bonaparte, pris d'une incroyable ardeur contre

le coup d'État! On eût pu croire à une trahison. On se serait trompé.

Le prince Napoléon n'aimait ni n'estimait son cousin. Il était sincère

dans sa haine de l'entreprise impériale. Il ne poussa pourtant pas la

sincérité jusqu'à refuser, l'Empire rétabli, une situation et une dotation

princière à côté du trône. La réunion la plus nombreuse eut lieu

chez Marie, l'ancien membre du Gouvernement provisoire : plus de cent quatre-vingts

représentants signèrent la proclamation de déchéance et d'appel aux

armes qui y fut votée.

Le lendemain 4 décembre, la résistance se prononçait. Ce peuple, d'abord si inerte, commençait à s'émouvoir; les appels des membres de la Montagne venaient peu à peu à bout des apathies. La mort de Baudin était connue et secouait les indifférences. Des barricades surgissaient çà et là dans les quartiers où les pavés se soulèvent à tous les mouvements populaires. Toutes n'étaient pas sérieuses. Plus d'une n'était qu'un piège dressé par la police aux plus ardents, pour les attirer à un combat où ils étaient écrasés d'avance. Des mouchards appelaient les dupes à de fausses barricades, pour les faire fusiller sans peine. Mais il y avait aussi de véritables préparatifs d'une lutte qui pouvait devenir redoutable. Les ennemis du coup d'État reprirent confiance; ses agents eurent peur. Le matin du 4, plus d'un crut l'attentat perdu-: les geôliers dans les prisons redevenaient aimables pour les prisonniers politiques. Le préfet de police Maupas avait perdu la tête et demandait par dépêche ce qu'il fallait faire. Morny, impassible, lui télégraphiait : « Allez vous coucher, J... F.... ! » Il disait : «-Vous vouliez des barricades : vous en avez et vous vous plaignez! » La situation n'en était pas moins chancelante : il fallait en finir. On en finit par une scène monstrueuse. De fortes colonnes de troupes occupaient les boulevards : la division Carrelet avec des canons. Soudain, sans l'ombre de provocation, il se retourne contre la masse des curieux qui encombrait le boulevard des Italiens. Une fusillade furieuse, de terribles décharges d'artillerie balaient, ensanglantent la chaussée, criblent les fenêtres de balles, les murailles d'obus. La foule, prise à l'improviste s'enfuit éperdument, laissant sur les trottoirs des cadavres et des mares de sang. On la poursuivait jusque dans les maisons, à coups de baïonnette. La sortie de la Bourse tomba dans cette scène de furie inopinée et s'enfuit comme elle put. Le coin le plus élégant et assurément moins révolutionnaire de Paris était mis à sac. Peu s'en fallut que l'hôtel Sallandrouze ne croulât sous les boulets. On prit d'assaut les rendez-vous les plus aristocratiques : le café Tortoni et la Maison d'Or. Pour cette hideuse besogne, on avait soûlé les soldats, et elle s'achevait en sablant le champagne dans les cafés dont ils avaient enfoncé la porte. Détail honteux : dans chacune de ces journées, chaque soldat avait reçu une pièce de 5 francs. Il massacrait au hasard pour cent sous. Le nom de la brigade Canrobert reste particulièrement attaché à cette hideuse boucherie. Son chef, dit-on, avait été rallié au coup d'État par une beauté fatale que Théophile Gautier a chantée dans les Émaux et Camées. On fusillait encore à tort et à travers sur d'autres points de Paris, notamment au Panthéon. Une terreur écrasante, une sorte de stupeur accablée suivirent cette orgie de sang. Toute résistance était étouffée. Le frère d'un représentant, Denis Dussoubs, se fit tuer de désespoir sur une barricade et ce fut fini. On porta les cadavres au cimetière, avec ordre de les enfouir sans chercher à savoir qui ils étaient. Ordre qui, dit-on, ne fut pas exécuté. O vieux mont des martyrs, hélas! garde ton nomParis avait peu remué, la province n'accepta pas l'attentat sans lutte. On avait pris dans les villes toutes les précautions militaires; les grands centres ne purent pas bouger. Les campagnes se soulevèrent. Chose significative, car les mouvements insurrectionnels d'habitude sont limités aux populations urbaines, les paysans n'y prennent aucune part. Depuis la Révolution, ils n'avaient pris les armes qu'en 1814 contre l'invasion. Ils les reprirent pour la République trahie. C'est que la foi à la démocratie et aux idées socialistes s'était singulièrement répandue dans les campagnes. On juge si ces mouvements paysans furent étouffés sans pitié. Là , les classes riches étaient de coeur avec le coup d'État et prêtes à tout pour noyer la résistance dans le sang. Quand les paysans vaincus, se furent enfuis dans les grands bois qui couvrent le pays, les chasseurs aristocratiques de la région prêtèrent leur meute pour les traquer. On organisa d'odieuses chasses à courre de républicains, et les défenseurs de la loi devinrent le gibier aux trousses duquel on lança les féroces limiers dressés à forcer le cerf ou le chevreuil. C'est dans le Midi qu'eurent lieu les soulèvements les plus puissants. Dans le Lot-et-Garonne, la population de Nérac marcha sur Agen, celle de Villeneuve-sur-Lot obligea le sous-préfet à fuir et resta cinq jours maîtresse de la petite ville. Le Lot, le Gers luttèrent avec passion. La lutte fut engagée sur plus d'un point dans l'Ardèche, dans le Gard, dans les Pyrénées-Orientales. A Béziers, la troupe fit feu sur la foule : soixante-dix-cadavres jonchèrent le sol. Mais c'est surtout dans le coin de la Provence où se rencontrent les départements de Vaucluse, du Var et des Basses-Alpes (auj. Alpes de haute-Provence) que la guerre fut acharnée. Dans le Var, il y eut des combats au Luc, à Cuers, à Fréjus, à Vidauban. Un journaliste, Dutreil, s'était mis à la tête des révoltés. On a gardé le souvenir de la mort d'un de ses hommes, Martin Bidauré. Pris par la troupe tandis qu'il portait une dépêche de Dutreil il fut fusillé sans pitié; ses bourreaux le laissèrent pour mort : les balles n'avaient fait qu'effleurer son crâne il revint à lui et se traîna tout sanglant jusqu'à Aups. On le reprit et on le fusilla une seconde fois. Sous la Troisième République, un monument a été élevé à sa mémoire. Mais le mouvement le plus redoutable fut

celui des Basses-Alpes. Il avait pour chef un héros Aillaud, et Volx,

un garde forestier, renvoyé pour ses opinions républicaines. Aillaud

s'empara du chef-lieu, Digne, et battit Ă

plate couture, aux Mées, les troupes envoyées pour étouffer le mouvement.

Il fut bientôt après réduit à fuir. On le prit dans les montagnes,

et il est mort à Cayenne. Le pauvre département

des Basses-Alpes expia cruellement sa fidélité républicaine. Lui, si

peu peuplé, il eut, dans la répression, mille de ses habitants déportés

: un trentième, peut-être, de sa population mâle et adulte. Emile

Zola a, dans ses Rougon-Macquart La proscription.

Le nombre des morts de décembre 1851 est inconnu, aussi bien celui des hommes tombés les armes à la main pour la défense de la loi, que celui des victimes des exécutions sommaires. On sait que 26,774 personnes défilèrent devant les commissions mixtes; 274 furent renvoyées aux conseils de guerre; 239 déportées à Cayenne; 4540 déportées en Algérie avec le signe +; 5023 déportées en Algérie avec le signe -; 959 expulsées, 636 éloignées, 2818 internées, 626 renvoyées en police correctionnelle. Tel fut le sort d'hommes dont le plus grand crime avait été d'obéir à l'article110 de la constitution ainsi conçu : « L'Assemblée nationale confie le dépôt de la présente constitution et des droits qu'elle consacre au patriotisme de tous les Français. »Le plébiscite du 20 décembre 1851 et la constitution du 14 janvier 1852. Le plébiscite des 20-21 décembre 1851 accorda au président les pouvoirs qu'il demandait. D'après les statistiques officielles, il y eut 7 439 216 oui, 640 757 non, 36 820 bulletins nuls. Louis-Napoléon se hâta de faire rédiger la Constitution du 14 janvier 1852, imitée de celle de l'an VIII. Le président de la République, désigné pour dix ans, recevait la plénitude du pouvoir exécutif. Responsable devant le peuple seul, il commandait les forces de terre et de mer, déclarait la guerre, concluait les traités, nommait à tous les emplois; les ministres, choisis en dehors du Corps législatif, ne dépendaient que de lui. Il avait seul l'initiative des lois, qu'il sanctionnait et promulguait, ainsi que les sénatus-consultes. Trois Assemblées

devaient collaborer Ă la confection des lois. Le SĂ©nat comprenait les

cardinaux, les maréchaux, les amiraux et des citoyens désignés par le

président, sans que le nombre total de ses membres, dont la dignité était

inamovible et à vie, pût excéder 150. Ses séances n'étaient pas publiques.

ll devait examiner toutes les lois votées par le Corps législatif et

s'opposer à la promulgation de celles « qui seraient contraires ou porteraient

atteinte Ă la Constitution, Ă la religion, Ă la morale, Ă

La Constitution de 1852 ne laissait au suffrage universel, bruyamment rétabli, que des moyens illusoires d'exprimer ses volontés; elle mutilait le régime parlementaire; elle organisait la dictature. Le rétablissement

de l'Empire (1er décembre 1852).

« Il est une crainte à laquelle je dois répondre... Certaines personnes se disent : « L'Empereur, « c'est la guerre! » Moi je dis : l'Empire, c'est la paix! C'est la paix, car la France le désire et, lorsque la France est satisfaite, le monde est tranquille... La gloire se lègue bien à titre d'héritage, mais non la guerre... »A son retour, il reçut à Paris un accueil triomphal. Le 7 novembre, un sénatus-consulte rétablit l'Empire héréditaire. Un plébiscite fut organisé : par 7 824 189 suffrages contre 153 145, 62 326 bulletins nuls et 2 millions d'abstentions, Louis-Napoléon fut proclamé empereur des Français, sous le nom de Napoléon III, et la dignité impériale déclarée héréditaire dans sa descendance directe et légitime. Les réparations.

Elle fut reproduite en 1879 par Talandier et dix-neuf de ses collègues qui demandèrent la nomination d'une commission d'enquête. Ils l'obtinrent sur le rapport de Gatineau. Une commission fut élue qui chargea du rapport Waldeck-Rousseau; la Chambre des députés vota, le Sénat adopta avec modifications un projet qui devint la loi du 30 juillet 1881. On rappela les précédents, le milliard des émigrés, l'indemnité aux d'Orléans, les indemnités aux condamnés politiques de la Restauration, à ceux de la monarchie de Juillet, Il ne pouvait être question de dommages-intérêts, la France ne pouvant se substituer aux criminels, mais elle avait contracté une dette de reconnaissance envers les défenseurs de la constitution. On leur alloua une récompense nationale ou plus exactement une réparation; celle-ci fut proportionnée non au préjudice subi, mais à la peine soufferte, ce qui en précisait la portée morale. Aux victimes du Deux-Décembre on adjoignit dans le libellé celles de la loi de sûreté générale du 27 février 1858. Voici quelles furent les principales dispositions adoptées : Art. 1er. Des rentes incessibles et insaisissables, d'un chiffre total de 6 millions de francs, sont allouées à titre de réparation nationale aux citoyens français victimes du coup d'État du 2 décembre 1851 et de la loi de sûreté générale du 27 février 1858.Les prétendants à une indemnité devaient formuler leur demande avec renseignements et pièces à l'appui dans un délai de deux mois. Au chef-lieu de chaque département était constituée une commission composée du préfet, de trois membres du conseil général désignés par lui et de trois délégués élus par les proscrits ou victimes, La commission départementale statuant, dans un délai d'un mois, sur les demandes, son travail était centralisé et révisé par une commission centrale siégeant à Paris. Au décès des crédirentiers, moitié de la pension est réversible sur leur veuve non remariée ou leurs descendants au premier degré. Une loi du 20 décembre 1884 prorogea au 314 janvier 1881 le délai pour la production des réclamations avec pièces à l'appui et alloua des secours provisoires. Le 15 juin 1882 fut publié au Journal officiel un rapport da la commission générale. Il apprenait que 22,214 demandes avaient été présentées aux commissions départementales dont 17,519 furent admises; puis dans le nouveau délai accordé par la loi du 20 décembre 1881, on présenta 3195 nouvelles demandes dont 2101 furent admises; soit un total de 25,409 demandes dont 19,860 furent admises. Le total des rentes ou pensions proposées par les commissions départementales se montait à 10,016,052 F. Or, le crédit n'était que de 6 millions; il y avait donc un excédent de dépenses de 4,016,052 F. Il ne se trouvait pas dix départements où les commissions eussent appliqué le même traitement à des cas identiques. Le travail de révision fut donc très difficile. La commission centrale y consacra vingt-six séances. Elle admit définitivement 18,608 demandes et ramena les pensions proposées à 7,834,774 F, ce qui faisait une diminution de 2,184,278 F sur les propositions des commissions départementales, mais un excédent de 1,834,774 F sur les crédits inscrits dans la loi. De plus, on avait constaté des erreurs regrettables, les commissions départementales ayant rejeté des demandes parfaitement fondées auxquelles la commission centrale ne pouvait donner satisfaction, car elle n'avait pas le droit d'initiative; d'autre part, elle avait dû écarter les demandes des gens frappés en vertu du décret du 8 décembre 1851 (art. 2, transportation des individus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète). Conformément aux conclusions du rapport, un projet de loi fut déposé que la Chambre et le Sénat adoptèrent et qui devint la loi du 7 août 1882. Les crédits pour les pensions étaient élevées à 8 millions par an; 60,000 F étaient réservés aux victimes du décret du 8 décembre; 400,000 F à celles dont les commissions départementales avaient écarté à tort la réclamation. Ultérieurement, le montant total des crédits fut élevé à 8,240,000 F. De nouvelles réclamations eurent lieu. Mais le projet Antide Bayer et Clovis Hugues (1886) qui proposait de leur affecter les disponibilités que la mort des premiers pensionnés créait, n'eut pas de suite. On peut donc considérer comme close l'histoire du pronunciamiento du 2 décembre, le plus parfaitement machiné des coups d'Etat du XIXe siècle. (A.-M. B. / R. Lévy et C. Richard). |

| . |

|

|

|

||||||||

|