| . |

| ||||||

| |

| . |

| ||||||

| L'Égypte et le « monde extérieur » |

| L'apparent monolithisme de l'histoire égyptienne pendant près de trois millénaires, la singularité de cette civilisation, que la géographie a confiné sur un fin ruban de terres irriguables entourées par d'immenses déserts, inciteraient à croire volontiers que que ce monde là est né, a grandi et à prospéré dans le plus superbe isolement pendant la plus grande partie de son existence. Il n'en est rien. L'ouverture de l'Egypte au monde grec sous le règne de Psammétique Ier (Basse époque) est certainement un tournant dans l'histoire du pays, mais celui-ci n'avait pas attendu jusque là pour lier et entretenir des échanges commerciaux avec le monde extérieur. Les témoignages historiques abondent pour nous prouver que, bien auparavant et à diverses reprises, les alternatives des événements et la puissance des intérêts en jeu avaient mis l'Égypte en relations régulières avec ses voisins. Les Egyptiens ont eu un commerce aussi développé relativement que celui d'un pays moderne; ils échangeaient leurs produits manufacturés contre les matières premières des contrées voisines, moins civilisées; le tissage et la teinture des étoffes de lin, de coton et de laine, souvent fort belles (il y a de merveilleuses mousselines égyptiennes), l'industrie métallurgique, surtout celle du bronze, la fabrication des bijoux, la verrerie qui imitait les pierres précieuses, la fabrication des poteries enrichissaient l'Égypte, dont les produits très appréciés s'exportaient au loin; elle prenait en échange les matières premières importées d'Asie et d'Afrique; ce commerce actif et considérable se faisait par voie de troc, on employait les métaux en lingots d'après leur valeur en poids.

| |||

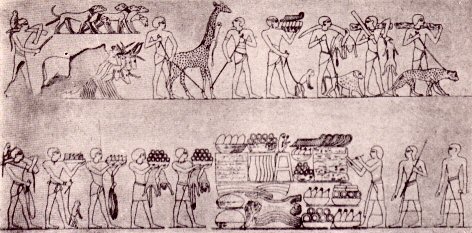

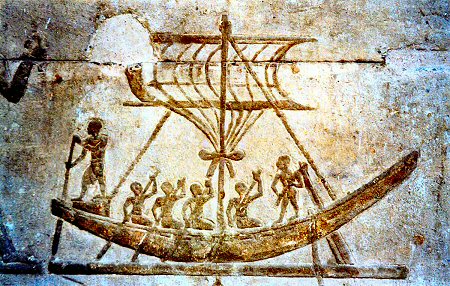

| L'ancienneté des échanges Les tombeaux des premiers rois contiennent, en grand nombre, des objets qui n'étannt pas de provenance égyptienne, furent nécessairement introduits par la voie du commerce : les Égyptiens avaient certainement dès les premiers âges, des rapports directs ou indirects avec les populations de la Nubie Ce n'est pas tout : les annales nous parlent aussi de voyages lointains accomplis par des explorateur d'Egypte. Sous le Pharaon Assa, de la cinquième dynastie (Ancien Empire), c'est-à-dire à l'époque de vingt et quelques siècles antérieure à nous, un général farneux, Urdudu avait pénétré dans le pays de Punt (Pount), dont il ramena un nain, dans lequel on pense pouvoir reconnaître aujourd'hui un Pygmée (  Défilé d'ambassadeurs amenant des animaux inconnus en Egypte et présentant les tributs : lingots et sacs de poudre d'or, plumes d'autruches, etc. A l'intérieur la navigation fluviale était très considérable; il y avait une caste des mariniers non seulement le Nil Tout ce commerce par caravanes devait fonctionner à peu près comme cela était encore le cas à l'aube du XXe siècle. Les trafiquants, obligés d'emmener une nombreuse escorte, beaucoup d'aides pour soigner les chameaux, les charger, étaient les principaux personnages des régions à qu'ils traversaient. Il est possible que dès ces temps reculés les marchés les plus importants aient été en même temps des établissements de confréries religieuses. Les rapports de l'Éthiopie  Bateau sur le Nil. (Source : bigfoto.com). Commerce et isolationnisme Mais jusqu'où s'étendaient exactement les échanges? Quelle connaissance avaient les Egyptiens des contrées les plus lointaines? On a parfois dit que le nom de «-Terres Sacrées » appliqué par les Egyptiens aux contrées situées au delà du golfe Arabo-Persique C'est ainsi, que lorsque le pouvoir à la fois royal et divin des pharaons fut très solidement établi et que la masse de la population dut absolument se conformer à la volonté du maître, celui-ci ne manqua pas, suivant le mode de toutes les autorités jalouses et soupçonneuses, de chercher à faire le vide autour de ses peuples, pour les soustraire aux influences du dehors, les priver de toute alliance possible avec l'étranger, détruire en germe toute velléité de révolte. La nature géographique du pays se prêtait facilement à cette politique. L'Egypte, ramenée sur elle-même par la forme et le relief de son territoire que des solitudes ;sablonneuses ou marécageuses enveloppent de tous les côtés, devait tendre à se concentrer dans son existence continentale et à se détourner spontanément de la mer. Les rois-prêtres jouissaient aussi de la complicité du milieu pour tenir leurs sujets à l'abri des dangereux novateurs, porteurs d'idées et incitateurs de révolutions. Sous cette double influence, la mer avait fini par être maudite, exécrée, vouée aux dieux terribles, et les naufrages étaient représentés comme de justes punitions d'en haut. Jamais, dit l'inscription. Jamais il ne s'était fait rien de pareil depuis qu'il y a des rois depuis les temps du SoleilAux longues époques d'oppression où les lois et, par suite de la routine, les moeurs elles-mêmes s'accordaient pour interdire aux Égyptiens la navigation maritime, d'autres la pratiquaient à leur place. Les villes de Phénicie ayant durant la plus grande partie de leur existence commerciale, avidement accepté la suzeraineté profitable des Pharaons, les bouches du Nil étaient ouvertes à leurs marins, et grâce à ceux-ci le mouvement des échanges avec l'extérieur se faisait en toute liberté. Heureux de leur vasselage, ou ayant su s'en accommoder à leur profit, les Phéniciens possédaient le monopole du trafic entre l'Orient et l'Egypte et, d'autre part, ils pouvaient en pays lointain se réclamer du prestige d'une puissante monarchie; ils naviguaient, comme on dirait aujourd'hui, sous pavillon égyptien, et c'est sous le patronage d'un souverain d'Egyple, Neko (Nechao), que s'accomplit, vers 660 av. J.-C. (Basse époque), ce qui semble être la première circumnavigation autour de l'Afrique. Si elle a bien eu lieu, c'est le grand exploit géographique de l'Antiquité ( Au temps des Grecs Mais à cette époque, I'Egypte n'était plus tout à fait l'Egypte; elle appartenait déjà au monde oecuménique de la Méditerranée où l'envahissante culture de la Grèce commençait à briller comme un phare. Sous la pression de la civilisation extérieure, la vallée du Nil était obligée de s'ouvrir. Au lieu d'accueillir simplement en hôtes les étrangers, on était même forcé d'avoir recours à eux, de leur demander conseil et direction. Une ville complètemnt grecque, Naucratis A partir de ce moment, dirigée par la dynastie des Lagides ( Malheureusement, les navigateurs, astreints à ne jamais perdre de vue les côtes, mettaient des années à faire le cercle des échelles de la mer Rouge et de la mer des Indes, et le commerce par caravane était encore plus rapide et plus actif que le commerce maritime. Ce fut seulement à la fin de la dynastie lagide, sous le règne d'Aulète (vers 72 av. J.-C) qu'un marin du nom d'Hippalos constata l'existence de la mousson et comprit l'importance du parti qu'on pouvait tirer de la périodicité de ce vent soufflant la moitié de l'année de l'Ouest à l'Est, et de l'Est à l'Ouest, l'autre moitié, pour naviguer en pleine mer. Il va sans dire que cette colossale extension des relations commerciales de l'Égypte se fit pour le plus grand profit des Grecs qui y résidaient. Aussi bien avait-elle été leur oeuvre exclusive. Toutefois, pour ce qui est du commerce avec les Indes, il faut bien reconnaître qu'ils n'arrivèrent jamais a supplanter les Arabes, mais ils prirent le sage parti de les accepter comme intermédiaires, trop heureux de réserver le monopole des transactions entre la mer Rouge et la Méditerranée. Ces transactions s'opéraient alors sur un immense réseau comprenant la Troglodytique, l'Éthiopie |

| . |

| |

| ||||||||

|