| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| Le nom de shintô,

employé pour désigner une religion

pratiquée Japon Les anciens auteurs japonais sont unanimes à affirmer la haute antiquité et l'originalité absolue du shintô. Cette religion remonte, prétendent-ils, au temps même de la création du monde et, instituée par les dieux, s'est conservée jusqu'à nos jours sans changements et pure de tout emprunt à l'étranger. Ces prétentions, est-il besoin de le dire, ne tiennent pas devant l'examen critique des faits et des maigres documents que nous fournit la littérature religieuse du shintô. En dehors des nombreux commentaires qui

en ont été faits à des époques rapprochées

de nous, ces documents se résument à trois livres : le

Ko-zi-ki (Kojiki), divisé en cent quatre-vingt sections,

le Nihon-shô-ki et le Shiou-i, dont le plus ancien,

le Ko-zi-ki, ne remonte pas plus haut que le VIIIe

siècle, c.-à-d. à une époque où les

idées et la littérature chinoises avaient pénétré

et s'étaient répandues au Japon, ce qui suffirait déjà

à nous inspirer une légitime suspicion à l'égard

de leur originalité. Ce ne sont, ni les uns, ni les autres, des

livres religieux à proprement parler, en ce sens qu'ils ne renferment

ni exposés de dogmes, ni prières, ni prescriptions rituelles

(à l'exception celle qui concerne la purification par l'eau) ou

délibérément morales (même si les principes

d'une morale A côté d'un fonds de croyances

à l'allure naïvement extravagantes et souvent obscènes,

qui sont indubitablement indigènes et fort anciennes, nous y trouvons

les traces évidentes d'idées mythologiques chinoises (ce

qui n'a rien d'étonnant étant donnée la grande influence

que la Chine a exercée sur le développement de la civilisation

japonaise), d'interpolations et de remaniements relativement récents,

destinés, à ce qu'il semble, à corriger ce que la

donnée primitive avait de trop matériel.

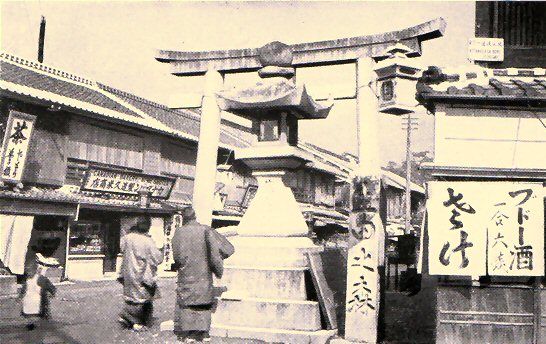

Porte shintô à Kyoto La mythologie

du shintô est assez simple. A côté de cinq grands dieux,

on y rencontre une foule de divinités, les Kamis, qui sont

des génies locaux, des ancêtres, des héros divinisés,

ou encore des entités en relation avec les phénomènes

naturels. Tout ces dieux naissent sans trop qu'on sache comment, de quoi,

ni pourquoi; et la plupart, une fois nés,

ne jouent plus aucun rôle explicite. Ils ne sont même pas créateurs.

Ils répondent à la nécessité, implicite et

inhérente à tous les mythes cosmogoniques,

celle d'introduire de la distance (ou plus tôt du temps) entre le

temps hors du temps dans lequel se déroulent les commencements,

et le temps vécu aujourd'hui, autrement dit celle d'introduire une

séparation entre le mythe et l'histoire. Cette cosmogonie « Lorsque le chaos commençait à se condenser », dit le Ko-zi-ki, « mais que ni la force, ni la forme ne s'étaient encore manifestées, et que rien n'existait qui fût nommé, rien qui fût fait, qui pouvait connaître sa nature? Cependant le ciel et la terre d'abord se séparèrent et les trois dieux procédèrent au commencement de l'agencement du monde; l'Essence active et l'Essence passive se développèrent alors et les deux Esprits devinrent les ancêtres de toutes choses. » Les trois dieux sont : Amê-no-mi-naka-noushino-kami, « le dieu maître du centre auguste du ciel », Taka-mi-mousou-bi-no-kami, « le grand et auguste dieu merveilleux producteur », et Kami-mousou-bi-nokami, « le dieu merveilleux producteur », nés par une sorte de génération spontanée. Quant aux deux Essences, il est facile de reconnaître en elles les principes Yang et Yin de la cosmologie chinoise. A ce moment, la terre flotte dans le chaos « comme une tache d'huile » ; elle se condense, devient visqueuse et « semblable en quelque sorte à une méduse »; de cette viscosité jaillit « une chose qui devint un scion rouge » et de ce scion naissent (ou poussent) deux nouveaux dieux Ou-mashi-aski-Kabi-hikô-dji-no-kami, «-l'aimable Prince aîné du Scion rouge », et Amé-no-toko-tatchi-no-kami, « le dieu résidant éternellement dans le ciel ». Ces cinq divinités constituent le groupe des grands dieux célestes, invisibles, isolés. Ensuite apparaissent les Sept Générations divines, composées de deux divinités isolées et de cinq couples divins mâles et femelles, peut-être créés par la triade primitive ou par les deux Producteurs, peut-être formés spontanément par l'action des deux Essences; ce sont : 1° Kouni-no-toko-tatchi-no-kami, « dieu résidant éternellement sur la terre »;Ces deux derniers paraissent avoir eu un corps matériel, d'une nature se rapprochant de celle du corps humain, et sont les démiurges, les agents actifs de la création du monde terrestre. Jusqu'ici la terre n'existe toujours que

sous une apparence visqueuse, informe. Les dieux engagent Izana-gi et Izana-mi

à la rendre solide et, à cet effet, donnent à Izana-gi

la lance céleste de pierre précieuse appelée Nou-Koho.

Ces deux dieux se placent alors sur le pont ou l'escalier Ama-no-ouki-kashi,

qui relie le ciel à l'abîme, et agitent avec la lance divine

le limon des eaux ; quand ils la retirent, la vase restée au bout

de la lance dégoutte, s'empile et forme l'île d'Onooro. Curieux

de visiter tour nouveau domaine, ils descendent dans l'île et, la

trouvant agréable à habiter, ils y commencent l'oeuvre de

l'enfantement du monde. Leur premier-né est le dieu Hirougo, être

difforme et chétif qu'ils abandonnent aux flots de l'Océan

sur une barque de roseaux, suivant un thème commun à de nombreuses

mythologies ( Étonnes et chagrins de la faiblesse

et de la laideur de cette progéniture, ils remontent au ciel demander

conseil aux grands dieux. Ceux-ci déclarent que la mauvaise constitution

de ces enfants provient de la grave inconvenance commise par Izana-mi en

faisant la première des avances, à son époux. Les

deux démiurges redescendent donc dans leur île et, cette fois,

agissant selon les règles de la bienséance, donnent naissance

d'abord aux huit îles d'Ahadji, de Foutana, de Mitsougô, de

Tsoukoushi, d'Iki, de Tsou, de Sadô et de Yamato, qui constituent

le Japon proprement dit, puis aux six îles secondaires de Kozhima,

d'Adzouki, d'Ohoshima, de Himé, de Tchika et de Foutagô. Après

avoir enfanté ces îles, ils engendrent les dix divinités

qui président à l'atmosphère Oho-koto-oshi-wo-no-kami,Ensuite naissent les dieux du Vent, des Arbres, des Montagnes, la déesse des Marais, le dieu du Bateau de camphre céleste, la déesse de la Grande Nourriture et enfin le dieu du Feu, Hi-no-hayayagi-wo-no-kami, dont la naissance coûte la vie à Izana-mi. Désolé de la perte de sa compagne, Izana-gi verse d'abondantes larmes, et de ces larmes naît Nak-saka-mé-nokami, « déesse des cris et des pleurs »; puis il enterre la morte au sommet du mont Hiba, et, fou de douleur, d'un revers de son terrible sabre, Amé-no-wo-ha-bari, tranche la tête du dieu du Feu, cause involontaire de la mort de sa mère. Du sang de ce dieu naquirent huit divinités, et huit autres de ses divers membres. Après cette exécution, l'inconsolable lzana-gi entreprend d'arracher leur proie aux enfers et descend au « lieu de putréfaction »; mais Izana-mi a « mangé la nourriture de l'enfer » et ne peut lui être rendue. Au moins veut-il, à l'image d'Orphée, la voir une dernière fois; mais il n'aperçoit plus qu'un cadavre en décomposition, pâture de vers repoussants, et s'enfuit plein d'horreur poursuivi jusque sur la terre par Izana-mi et les puissances de l'enfer, à qui il n'échappe qu'en formant avec un énorme rocher le passage qui conduit au sombre séjour. Délivré de leur poursuite,

le dieu déclare « Je suis allé dans un pays impur,

aussi dois-je maintenant purifier mon corps ». Il s'empresse de se

plonger dans un ruisseau afin de se purifier, et alors de chaque vêtement

dont il se dépouille, de chaque partie de son corps que touche l'eau

purifiante, naît une divinité; de son oeil gauche sort la

déesse Ama-térasou-oho-mikami à laquelle il donne

l'empire du Soleil

L'espace nous manque pour analyser, ainsi qu'il conviendrait, les récits des démêlés du turbulent Sousa-no avec sa soeur Ama-térasou, et de son exil sur la terre, du meurtre de la déesse de la Grande-Nourriture, Ohogé-tsou-himé, du cadavre de laquelle naissent les animaux domestiques et les céréales, de la victoire de Sousa-no sur le dragon à huit queues, et résumer les hauts faits de la longue série de dieux terrestres qui se succèdent sur le sol du Japon, depuis l'établissement de Sousa-no à Souga, dans la province d'Idzoumo, jusqu'à l'avènement de l'empereur Zim-mou, le premier dieu humain, fondateur de la dynastie impériale du Japon. Du reste, ces traditions mythologiques, qui appartiennent plutôt au cycle héroïque, ne nous apprendraient pas grand-chose au point de vue religieux; elles ont surtout pour objet d'établir la filiation divine des daïris ou mikados. Il est bien difficile de se faire, d'après

ces documents, une idée nette de ce qu'étaient anciennement

les pratiques religieuses des Japonais. Mais on note l'importance donnée

à la déesse du soleil, Ama-térasou, qui reste encore

aujourd'hui une divinité de premier plan.

Ama-térasou-oho kami. (d'après un dessin japonais). Les temples, construits en bois brut sans

autre ornementation que des rameaux verts et des bandelettes de papier

blanc, consistaient en un sanctuaire ne renfermant qu'un miroir de métal,

un sabre et un gohei (bâton de bois blanc décoré

de papier blanc découpé en losanges) posés sur une

table de bois naturel, et souvent fermé par un voile blanc, ainsi

que l'est encore aujourd'hui le sanctuaire célèbre d'Ama-térasou

à Isé. Il était interdit de faire des images des dieux.

S'il n'est pas certain qu'on ait jamais sacrifié des victimes humaines

devant les autels L'influence de plus en plus grande de la littérature et de la philosophie chinoises, peut-être aussi la concurrence du bouddhisme, surtout la volonté politique affiché à partir de la deuxième mmoitié du XIXe siècle d'en faire une religion nationale, amenèrent peu à peu dans le shintô de nouvelles modifications tendant à le rapprocher des autres religions voisines. Si le respect de l'antiquité et des choses sacrées ne permit pas de toucher au texte même des anciennes traditions, de nombreux commentateurs s'efforcèrent de les expliquer de façon à en faire disparaître ou à atténuer ce qui pouvait paraître trop extravagant ou trop grossier à I'esprit moderne, et de donner une forme plus abstraite au shintô, en sacrifiant les dieux secondaires, réduits à l'état de simples esprits ou de personnifications des vertus et des énergies d'un dieu suprême. D'après cette nouvelle école, Amé-no-mi-nakanoushi-no-kami, Esprit ou Essence dépourvu de forme matérielle, est le dieu unique, incréé, éternel, invisible et créateur; conception qui le rapproche du Shang ti des Chinois : Taka-mi-mousou-bi-no-kami et Kami-mousou-bi-no-kami ne sont pas des dieux distincts, mais représentent les deux facultés ou pouvoirs essentiels du dieu unique : le premier donne la forme matérielle aux êtres et aux choses, le second anime la matière. Dans sa forme modernisée, le shintô

intègre des soucis eschatologies et moraux - ces derniers désormais

de façon parfaitement explicite, et largement imprégnés

de confucianisme ( Cette conception, élaborée

par des lettrés et des philosophes, a fini par influencer la religion

populaire sans lui en enlever les traits essentiels. Celle-ci continue

de reposer sur ses anciennes bases, son culte se portant presque exclusivement

sur la déesse solaire Ama-térasou. Comme aux premiers temps,

le sacrifice consiste en une simple offrande de viandes, de poisson, de

volailles, de fruits

|

| . |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|