|

Confucius,

nom latinis√© de Kong Fou-tseu (Ma√ģtre Kong) est un philosophe chinois,

né en 551, mort en 479 av. J. C. Les Chinois l'appellent Kong tseu, le

regardent et le révèrent comme le Sage par excellence. Sa famille remontait

au célèbre empereur Hoang-ti et après avoir quitté le pays de Soung, vint s'établir définitivement

dans celui de Lou (partie du Chan-toung actuel). Son père, Kong-chou Liang-he,

n'ayant eu que des filles d'un premier mariage, épousa en secondes noces

une jeune fille de la famille Yen, dont il eut, en 551, à Tseou, un fils

qui reçut le nom de Kieou à cause d'une protubérance qu'il avait sur

la tête, et le surnom de Tchoung-ni, qui est notre philosophe.

et après avoir quitté le pays de Soung, vint s'établir définitivement

dans celui de Lou (partie du Chan-toung actuel). Son père, Kong-chou Liang-he,

n'ayant eu que des filles d'un premier mariage, épousa en secondes noces

une jeune fille de la famille Yen, dont il eut, en 551, à Tseou, un fils

qui reçut le nom de Kieou à cause d'une protubérance qu'il avait sur

la tête, et le surnom de Tchoung-ni, qui est notre philosophe.

-

Statue

de Confucius dans un temple, au Vietnam. Photo

: © Angel Latorre, 2008.

Confucius n'eut d'ailleurs lui-même qu'un

fils auquel il survécut et qui suffit à perpétuer sa descendance, anoblie

par l'empereur Kaotsou, de la dynastie des Han (vers 200 av. J.-C.). Le

chef de la famille porte le titre de duc (Kong). Kong-kieou perdit son

p√®re √† l'√Ęge de trois ans, et sa m√®re Tcheng-tsai quitta le district

de Tchang-ping pour aller s'établir dans celui de Ku-feou. Elevé d'abord

par sa m√®re, le jeune Kieou fut, √† l'√Ęge de sept ans, envoy√© dans une

école tenue par un lettré distingué, nommé Ping-tchoung; il ne tarda

pas à se faire remarquer non seulement par son amour du travail, mais

encore par sa gravit√© pr√©coce, et son ma√ģtre le choisit pour faire r√©p√©ter

leurs leçons à ses condisciples moins bien doués que lui. A dix-sept

ans, il accepta un poste de fonctionnaire inspecteur de la vente et de

la distribution des grains, à dix-neuf ans, Kong épousa Ki Kouan-che

qui appartenait à la famille Ki, du royaume de Soung; il en eut l'année

suivante un fils qu'il appela Pe-yu. A vingt et un ans, sa réputation

étant devenue grande, il fut nommé inspecteur général des campagnes

et des troupeaux, avec mission de réprimer les abus. Pendant quatre ans,

il remplit ses fonctions avec un zèle qui lui permettait d'aspirer à

de hautes dignit√©s, lorsque la mort de sa m√®re, √† peine √Ęg√©e de quarante

ans, lui fit prendre une retraite de trois ans, renouvelant ainsi une coutume

qui s'est perpétuée en Chine jusqu'à la fin de l'époque impériale. Confucius continua à se perfectionner

dans l'étude de la philosophie. Il fit une visite à la ville de Loh,

près de la ville actuelle de Honan-fou, et l'on prétend qu'il y eut une

entrevue avec le célèbre Lao-tseu. En 517, l'Etat de Lou étant en pleine

anarchie, Confucius se retira à la cour de Tsi, puis il revint dans son

pays, o√Ļ, pendant quelques ann√©es encore, il n'occupa aucune fonction

publique. Tchao-Koung, roi de Lou, étant mort en exil, eut pour successeur

son frère Ting-Koung qui, en 501, nomma Confucius gouverneur de la ville

de Tchoung-tou, poste dans lequel il se distingua tellement que, l'année

suivante, il était nommé ministre des travaux publics, puis ministre

de la justice. La prospérité de l'Etat de Lou sous la sage administration

de Confucius excita la jalousie du roi de Tsi; celui-ci, pour détacher

Ting de son ministre, envoya à la cour de Lou quatre-vingts des plus belles

courtisanes de Tsi et cent vingt superbes chevaux en présents. L'effet

de ce cadeau dangereux ne tarda pas à se faire sentir; Confucius, alors

√Ęg√© de cinquante-quatre ans (497), se d√©cida √† quitter le royaume de

Lou, o√Ļ il ne rentra qu'en 484. Il se mit donc √† voyager dans les diff√©rents

Etats qui composaient la Chine; sa réputation allait grandissant et le

nombre de ses disciples augmentait sans cesse. Il parcourut les royaumes

de Wei, de Tsao, de Soung, de Tcheng, de Tchen, etc. Cependant le roi Ting,

de Lou, étant mort en 495, son fils et successeur, Ngai, le rappela de

Wei, mais le r√īle politique du Sage √©tait d√©sormais fini et il mourut

√† l'√Ęge de soixante-treize ans, le jour Ki-tcheou de la quatri√®me lune

de la seizième année de Ngai-Koung, roi de Lou, la quarante et unième

du règne de King-ouang, vingt-cinquième empereur de la dynastie des Tcheou,

479 av. J.-C. Son petit-fils, Tseu-seu étant trop jeune, ses disciples,

Tseu-Koung et Koung Hi-tche, se chargèrent des funérailles.

jusqu'à la fin de l'époque impériale. Confucius continua à se perfectionner

dans l'étude de la philosophie. Il fit une visite à la ville de Loh,

près de la ville actuelle de Honan-fou, et l'on prétend qu'il y eut une

entrevue avec le célèbre Lao-tseu. En 517, l'Etat de Lou étant en pleine

anarchie, Confucius se retira à la cour de Tsi, puis il revint dans son

pays, o√Ļ, pendant quelques ann√©es encore, il n'occupa aucune fonction

publique. Tchao-Koung, roi de Lou, étant mort en exil, eut pour successeur

son frère Ting-Koung qui, en 501, nomma Confucius gouverneur de la ville

de Tchoung-tou, poste dans lequel il se distingua tellement que, l'année

suivante, il était nommé ministre des travaux publics, puis ministre

de la justice. La prospérité de l'Etat de Lou sous la sage administration

de Confucius excita la jalousie du roi de Tsi; celui-ci, pour détacher

Ting de son ministre, envoya à la cour de Lou quatre-vingts des plus belles

courtisanes de Tsi et cent vingt superbes chevaux en présents. L'effet

de ce cadeau dangereux ne tarda pas à se faire sentir; Confucius, alors

√Ęg√© de cinquante-quatre ans (497), se d√©cida √† quitter le royaume de

Lou, o√Ļ il ne rentra qu'en 484. Il se mit donc √† voyager dans les diff√©rents

Etats qui composaient la Chine; sa réputation allait grandissant et le

nombre de ses disciples augmentait sans cesse. Il parcourut les royaumes

de Wei, de Tsao, de Soung, de Tcheng, de Tchen, etc. Cependant le roi Ting,

de Lou, étant mort en 495, son fils et successeur, Ngai, le rappela de

Wei, mais le r√īle politique du Sage √©tait d√©sormais fini et il mourut

√† l'√Ęge de soixante-treize ans, le jour Ki-tcheou de la quatri√®me lune

de la seizième année de Ngai-Koung, roi de Lou, la quarante et unième

du règne de King-ouang, vingt-cinquième empereur de la dynastie des Tcheou,

479 av. J.-C. Son petit-fils, Tseu-seu étant trop jeune, ses disciples,

Tseu-Koung et Koung Hi-tche, se chargèrent des funérailles.

-

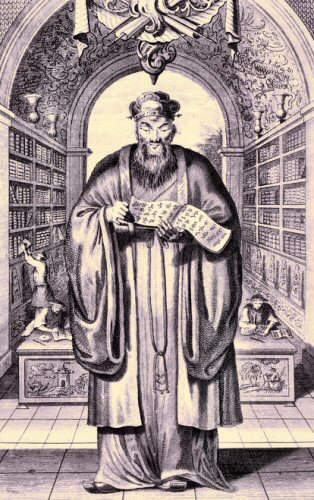

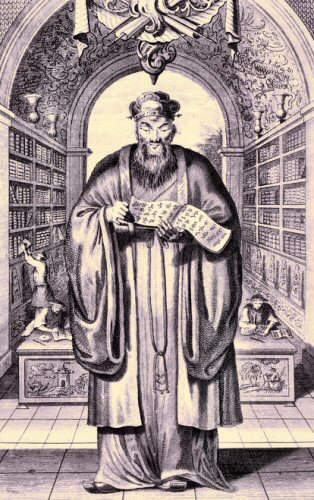

Confucius.

La doctrine de Confucius est moins une

philosophie qu'une morale : une morale reposant

sur des vertus naturelles, n'ayant rien d'h√©ro√Įque, avec un c√īt√© pratique;

une morale codifiant pour ainsi dire les sentiments, prenant par exemple

la piété filiale, étendant son caractère au delà de la famille, jusqu'à

l'empereur, le gouvernement, la nation et prévoyant dans les préceptes

tous les cas, toutes les circonstances dans lesquelles les théories doivent

√™tre mises en pratique. C'est justement ce c√īt√© essentiellement humain,

essentiellement terre à terre, qui a donné de la durée à la doctrine

de Confucius : elle est claire, limpide, compréhensible pour tous, n'a

rien des obscurités, ni en même temps du génie de Lao-tseu. Cette doctrine

est renfermée dans les livres classiques désignés sous le nom général

de King .

Tous ces livres, quoique appartenant à l'école de Confucius, sont loin

d'être en entier l'oeuvre personnelle du Sage, dont nous allons essayer

de marquer la part. Dix sections : Che-yi, de l'Y-king; le Chou-king est

une compilation par Confucius de ce qui restait des histoires de Yu et

des dynasties des Hia, des Chang et des Tcheou; il se composait de cent

chapitres qui comprenaient l'histoire de la Chine depuis les empereurs

Yao

et Chun, jusqu'à Ping-wang de la dynastie des Tcheou (720 av. J.-C.);

aujourd'hui l'ouvrage renferme cinquante-huit chapitres; il a subi des

remaniements, de nouvelles rédactions et des deux textes qui nous en restent,

l'ancien et le moderne Fou-wen et Fin-wen, ce dernier parait être le plus

authentique et comprend trente-trois chapitres sur cinquante-huit. Le Chi-king

est une collection des odes au nombre de trois cent onze répandues à

l'époque des Tcheou dans les petits Etats de la Chine, recueillies et

arrangées par Confucius. Le Tchoun-tsieou, annales du Printemps et de

l'Automne, est le seul des cinq grands King qui ait été vraiment écrit

par Confucius : c'est l'histoire de son pays, du pays de Lou, de 722 à

481 av. J.-C. C'est avec des matériaux rassemblés par ses disciples dans

les archives de l'Etat de Tcheou que Confucius a pu compiler cet ouvrage.

Il faut y ajouter les trois commentaires faits l'un par Tso Kieou-ming

sous le titre de Tso-tchouen; un second au commencement des Han par Kong-yang

Kao et le dernier vers le milieu du siècle av. J.-C. par Keou-lang. Dans

les Se-chou, quatre livres classiques, des onze chapitres qui composent

le Ta-hio, grande étude, le premier renferme les paroles de Confucius,

les dix autres sont de Tseng-tseu, son disciple; le Tchoung-young est de

Tseu-seu son petit-fils; le Luen-yu, conversations entre Confucius et ses

disciples, en vingt chapitres, n'a pas été rédigé par lui, pas plus

naturellement que le livre de Mencius. Le Hiao-king, livre de la pitié

filiale, est une conversation entre Confucius et son disciple Tseng-tseu

: il a été rédigé par un autre disciple dont on n'a pas conservé le

nom. Quoique ces livres n'aient pas été tous, comme je l'ai dit, écrits

par Confucius, ils ont tous son empreinte et s'inspirent de ses idées. .

Tous ces livres, quoique appartenant à l'école de Confucius, sont loin

d'être en entier l'oeuvre personnelle du Sage, dont nous allons essayer

de marquer la part. Dix sections : Che-yi, de l'Y-king; le Chou-king est

une compilation par Confucius de ce qui restait des histoires de Yu et

des dynasties des Hia, des Chang et des Tcheou; il se composait de cent

chapitres qui comprenaient l'histoire de la Chine depuis les empereurs

Yao

et Chun, jusqu'à Ping-wang de la dynastie des Tcheou (720 av. J.-C.);

aujourd'hui l'ouvrage renferme cinquante-huit chapitres; il a subi des

remaniements, de nouvelles rédactions et des deux textes qui nous en restent,

l'ancien et le moderne Fou-wen et Fin-wen, ce dernier parait être le plus

authentique et comprend trente-trois chapitres sur cinquante-huit. Le Chi-king

est une collection des odes au nombre de trois cent onze répandues à

l'époque des Tcheou dans les petits Etats de la Chine, recueillies et

arrangées par Confucius. Le Tchoun-tsieou, annales du Printemps et de

l'Automne, est le seul des cinq grands King qui ait été vraiment écrit

par Confucius : c'est l'histoire de son pays, du pays de Lou, de 722 à

481 av. J.-C. C'est avec des matériaux rassemblés par ses disciples dans

les archives de l'Etat de Tcheou que Confucius a pu compiler cet ouvrage.

Il faut y ajouter les trois commentaires faits l'un par Tso Kieou-ming

sous le titre de Tso-tchouen; un second au commencement des Han par Kong-yang

Kao et le dernier vers le milieu du siècle av. J.-C. par Keou-lang. Dans

les Se-chou, quatre livres classiques, des onze chapitres qui composent

le Ta-hio, grande étude, le premier renferme les paroles de Confucius,

les dix autres sont de Tseng-tseu, son disciple; le Tchoung-young est de

Tseu-seu son petit-fils; le Luen-yu, conversations entre Confucius et ses

disciples, en vingt chapitres, n'a pas été rédigé par lui, pas plus

naturellement que le livre de Mencius. Le Hiao-king, livre de la pitié

filiale, est une conversation entre Confucius et son disciple Tseng-tseu

: il a été rédigé par un autre disciple dont on n'a pas conservé le

nom. Quoique ces livres n'aient pas été tous, comme je l'ai dit, écrits

par Confucius, ils ont tous son empreinte et s'inspirent de ses idées.

Lorsque Chi Hoang-ti, le grand empereur

Tsin, voulut, en proscrivant les livres, anéantir tout vestige de la dynastie

des Tcheou, les oeuvres de Confucius et les rituels eurent spécialement

à souffrir de la destruction ordonnée par ce monarque. Le Tcheou-li,

rituel des Tcheou, fut particulièrement désigné à la destruction par

les Tsin, qui avaient conservé les rites des Chang, ainsi que le Chou-king,

livre d'histoire. On raconte que, lors de la renaissance littéraire, à

l'époque des Han (178 av. J.-C), un vieillard, nommé Fun-sang,

habitant de Tsi-nan dans le Chan-toung, se rappelant par coeur vingt-neuf

chapitres du Chou-King, on put reconstituer un texte de ce livre. En 140

av. J.-C., sous le règne de l'empereur Wou-ti, l'habitation de Confucius

fut démolie par ordre de Kong-wang, prince de Lou, et l'on trouva dans

les murs plusieurs livres dont un exemplaire du Chou-king, du rituel I-li

du Hiao-king, qui permirent de donner de nouveaux textes de ces ouvrages.

Quelque grande que soit la popularité de Confucius, elle a été certainement

accrue par le développement des doctrines du Sage, à l'époque des Soung,

par le grand philosophe Tchou-hi (1130-1200).

Les étrangers désignent généralement

sous le nom de confucianisme ce que les

Chinois appellent le Jou-kiao, religion des lettrés, appellation qui date

du XIIe siècle (1150) et dénote les disciples

de Tchou-hi.

-

Gros

plan sur l'architecture colorée du temple de Confucius, à Pékin.

Initialement construit

en

1302, le temple a été utilisé par les fonctionnaires impériaux pour

rendre hommage à l'ancien

philosophe

et éducateur. Source : The World Factbook.

Le premier de tous les saints dans le calendrier

du Jou-Kiao est Confucius en personne, Mencius lui-même n'étant placé

qu'au second rang. Ce Jou-Kiao est lié d'une façon intime avec la religion

d'Etat. La religion d'Etat comprend trois degr√©s de sacrifices : 1¬į les

grands sacrifices qui s'adressent au ciel (tien), à la terre (ti), aux

grands temples des anc√™tres (tai miao), o√Ļ sont plac√©es les tablettes

des empereurs défunts de la dynastie régnante, aux Chié tsi, dieux de

la terre et des grains; 2¬į les sacrifices moyens ont neuf objets : le

soleil, la lune, les m√Ęnes des empereurs et rois des dynasties pr√©c√©dentes,

Confucius, les anciens patrons de l'agriculture et de la soie, les dieux

du ciel et de la terre et l'ann√©e du cycle; 3¬į les sacrifices inf√©rieurs,

Kioun-se, s'adressent soit à des bienfaiteurs défunts, à des hommes

d'Etat célèbres, soit au vent, à la pluie, au tonnerre, aux montagnes,

aux fleuves, etc. C'est au solstice d'hiver qu'a lieu la grande fête de

la religion d'Etat, c'est le jour o√Ļ l'empereur se rend officiellement

au Tien-tan, temple du ciel. Il est bien difficile de faire remonter l'origine

de ce culte à Confucius et à ses disciples immédiats; ce génie positif

ne connaissait que la famille et l'Etat; le devoir envers le divin, il

n'en parle pas; son commentateur, Tchou-hi, avec son premier principe,

le Tai-ki, tombe absolument dans le matérialisme; il est aussi curieux

de voir les disciples de Confucius créer le Jou-kiao que de voir ceux

de Lao-tseu cr√©er le tao√Įsme; la philosophie ne leur a pas suffi, il

a fallu que non seulement leur esprit f√Ľt satisfait, mais encore leurs

yeux; avec deux théories, l'une pratique, l'autre abstraite, ils inventèrent

deux cultes avec leurs cérémonies et leurs ministres. (Henri

Cordier).

|

Confucius

et le Confucianisme (choix de textes), Pocket, 2008. - Une

présentation de la pensée confucéenne et de l'influence de cet homme

sur le monde chinois, ancien et actuel. Un

ouvrage qui présente un choix de grands textes et une présentation qui

en éclaire la lecture. Confucius

et le Confucianisme (choix de textes), Pocket, 2008. - Une

présentation de la pensée confucéenne et de l'influence de cet homme

sur le monde chinois, ancien et actuel. Un

ouvrage qui présente un choix de grands textes et une présentation qui

en éclaire la lecture.

Lorsque

les Chinois, au début du XXe siècle voulurent mettre à bas l'héritage

traditionnel de leur nation, ils s'en prirent spontanément à Confucius,

confirmant par là son caractère indissociable de la civilisation

chinoise. Il y eut certes en Chine de nombreux courants de pensée

qui marquèrent durablement sa culture, mais seul le confucianisme en fut

pour ainsi dire le cadre qui fit de l'empire du Milieu un monde si spécifique.

Si

l'étude de la pensée confucéenne est d'une importance capitale à celui

qui veut comprendre ce monde chinois, elle offre également une méditation

fondamentale sur l'homme. C'est à ce titre que Confucius figure parmi

les grandes figures de l'humanité telles Socrate,

le Bouddha ou Jésus.

Sa pens√©e est habit√©e par une vision traditionnelle du monde o√Ļ l'humain

trouve sa place dans un ordre naturel qu'il s'agit de respecter. L'observation

des rites alliés à la rectitude du coeur, la piété filiale comme cadre

des relations, les rapports du Ciel, des hommes et de la terre, voilà

autant de voies susceptibles d'inscrire l'homme au centre de son humanité.

Cette

anthologie des grands textes confucianistes offre au lecteur un large champ

au sein duquel il pourra entrer de façon approfondie dans cette pensée

qui ordonna tout l'esprit d'un peuple. (couv.).

Jacques

Sancery, Confucius, Cerf , 2009. -

Grande figure de l'humanité, Confucius le fut assurément. Pourtant, il

ne fut ni un prophète, ni le fondateur d'une religion, ni même une figure

philosophique au sens o√Ļ nous l'entendons en Occident. On a parl√© de

moraliste érudit, d'"honnête homme". On l'a comparé à

Socrate

ou encore à Montaigne. En vérité, ce grand

sage, doublé d'un savant, fut tout à la fois un éducateur au charisme

exceptionnel, un idéologue profondément humaniste et un homme d'action

qui chercha, durant toute sa vie, à réformer la société de son temps

qu'il jugeait en perdition. Apr√®s des d√©buts incertains et gr√Ęce √†

l'engagement de ses disciples les plus doués, sa pensée, les idéaux

politiques et moraux qu'il chérissait finirent par marquer d'une empreinte

indélébile la société tout entière, s'ancrant dans les mentalités

et influençant les us et coutumes du peuple chinois pendant plus de deux

millénaires. S'appuyant sur des valeurs morales propres à transcender

l'homme, l'enseignement de celui qui fut v√©n√©r√© comme le Ma√ģtre par

excellence pr√īna une √©thique universelle et intemporelle. A ce titre,

le legs spirituel de Confucius reste d'une étonnante modernité. Dans

cette étude approfondie, fruit de patientes recherches et de longues années

de travail, l'auteur s'est employé à mettre en lumière les multiples

facettes de sa pensée, s'attachant à en dégager les lignes de force,

en se référant constamment aux sources anciennes sans négliger pour

autant les travaux les plus récents. (couv.). Jacques

Sancery, Confucius, Cerf , 2009. -

Grande figure de l'humanité, Confucius le fut assurément. Pourtant, il

ne fut ni un prophète, ni le fondateur d'une religion, ni même une figure

philosophique au sens o√Ļ nous l'entendons en Occident. On a parl√© de

moraliste érudit, d'"honnête homme". On l'a comparé à

Socrate

ou encore à Montaigne. En vérité, ce grand

sage, doublé d'un savant, fut tout à la fois un éducateur au charisme

exceptionnel, un idéologue profondément humaniste et un homme d'action

qui chercha, durant toute sa vie, à réformer la société de son temps

qu'il jugeait en perdition. Apr√®s des d√©buts incertains et gr√Ęce √†

l'engagement de ses disciples les plus doués, sa pensée, les idéaux

politiques et moraux qu'il chérissait finirent par marquer d'une empreinte

indélébile la société tout entière, s'ancrant dans les mentalités

et influençant les us et coutumes du peuple chinois pendant plus de deux

millénaires. S'appuyant sur des valeurs morales propres à transcender

l'homme, l'enseignement de celui qui fut v√©n√©r√© comme le Ma√ģtre par

excellence pr√īna une √©thique universelle et intemporelle. A ce titre,

le legs spirituel de Confucius reste d'une étonnante modernité. Dans

cette étude approfondie, fruit de patientes recherches et de longues années

de travail, l'auteur s'est employé à mettre en lumière les multiples

facettes de sa pensée, s'attachant à en dégager les lignes de force,

en se référant constamment aux sources anciennes sans négliger pour

autant les travaux les plus récents. (couv.).

Régine Pietra, La

Chine et le confucianisme aujourd'hui, Le Félin, 2008. |

|

|