| . |

| ||||||

| |

| . |

| ||||||

| Rue du Temple, à Paris. - Cette grande voie publique relie, à travers le IIIe arrondissement et le IVearrondissement, de la place de la République à la rue de Rivoli. Avant la création de la rue de Rivoli, au milieu du XIXe siècle, elle commençait à la place de Grève (place de l'Hôtel de Ville) par une série de rues qui portaient les noms des Coquilles, Barre-du-Bec, Sainte-Avoye, noms absorbés aujourd'hui dans celui du Temple. Nom qui fait référence à l'ordre des Templiers. Elle n'était pas probablement comprise dans l'enceinte de Louis VI et s'est arrêtée d'abord près de la Rue de Braque, où était une porte de l'enceinte de Philippe-Auguste, ensuite à la bastille du Temple, près de la rue Meslay, dite autrefois du Rempart, où était une porte de l'enceinte de Charles VI, démolie en 1684. La rue du Temple, proprement dite, était jadis un vaste marais ou culture situé hors des murs de la ville: vers le milieu du XIIe siècle, les moines-chevaliers du Temple Les biens de l'ordre furent donnés aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, qui se transformèrent dans la suite en chevaliers de Malte. Le Temple devint la maison provinciale du grand prieuré de France Les fleurs de ces fêtes étaient à peine fanées, les échos de ce voluptueux séjour murmuraient encore de tant de rires, de petits vers, de chants obscènes, quand Louis XVI et sa famille furent amenés au Temple pour y expier ces plaisirs. Ce ne fut pas dans l'hôtel du grand prieur qu'ils furent enfermés, mais dans le donjon du frère Hubert, vaste tour quadrangulaire, flanquée à ses angles de quatre tourelles, et qui, élevée de cent cinquante pieds, dominait tout le quartier de sa masse sombre et sinistre; on n'y arrivait que par trois cours garnies de murs, très élevés; on n'y montait que par un escalier fermé à chaque étage de portes de fer ( Plusieurs autres prisonniers se succédèrent dans cette prison. Puis le gouvernement impérial fit disparaître cet édifice, qui rappelait tant de sinistres événements. Bonaparte, à peine consul, l'avait visité et avait dit : « Il y a trop de souvenirs dans cette prison-là, je la ferai abattre. »En 1810, l'hôtel du grand prieur était devenu une caserne de gendarmerie; on commençait à y bâtir la façade qu'on a bientôt démolie, et l'on devait y placer le ministère des cultes; la plupart des autres bâtiments du Temple n'existaient plus; on avait démoli l'église, qui était de construction romane, avec son portail en forme de dôme et les mausolées élevés à des chevaliers du Temple et de Malte. En 1814, l'hôtel projeté du ministre des cultes devint l'un des quartiers généraux des armées alliées; il eut le même sort en 1815, et la cavalerie prussienne campa dans l'enclos et les jardins. En 1816, il fut donné par Louis XVIII à une abbesse de la maison de Condé, qui s'y enferma avec des Bénédictines du Saint-Sacrement pour pleurer et prier sur les infortunes royales. Cette princesse ajouta à l'hôtel Souvré une jolie chapelle, dont l'entrée était rue du Temple. Après la révolution de 1848, les Bénédictines abandonnèrent le palais du Temple, qui resta pendant plusieurs années sans destination; il fut détruit, et sur son emplacement on ouvrit un jardin. A côté du Temple était un vaste enclos qui s'étendait jusqu'aux remparts de la ville et qui, de temps immémorial, servait d'asile aux criminels, aux débiteurs, aux banqueroutiers, aux ouvriers qui travaillaient sans maîtrise. Grâce à ce privilége, l'enclos se couvrit de maisons, qui louées à des prix très élevés, procuraient un revenu considérable au grand prieur, lequel y avait d'ailleurs droit de haute et basse justice. Celles qui avoisinaient l'église formaient une suite de baraques qu'on appelait les charniers du Temple et qui servaient de marché. En 1781, on construisit sur une partie des jardins, au levant de l'église et de la grosse tour, un bâtiment d'architecture bizarre : c'est la Rotonde du Temple, élevée sur les dessins de Pérard de Montreuil, vaste et lourde construction de forme elliptique, dont le rez-de-chaussée figure une galerie couverte percée de quarante-quatre arcades. Cette maison fut habitée par des ouvriers et des petits marchands; elle a appartenu à Santerre, qui y est mort en 1808. -  La rue du Temple, à Paris. Au fond, une tour de Notre-Dame. L'enclos du Temple devint en 1790 propriété nationale; lorsque l'église, la tour, les charniers eurent été détruits, on construisit, sur leur emplacement, en 1809, un vaste marché, formé de quatre grands hangars en charpentes, sombres, hideux, ouverts à tout vent, où vinrent camper plus de six mille marchands et où vinrent s'étaler tous les débris des vanités et des misères de Paris. Ce marché, complètement réhabilité au début du XXe siècle est le Carreau du Temple. Plusieurs rues furent alors ouvertes et qui portent des noms de l'expédition d'Égypte : Perrée, Dupetit-Thouars, Dupuis, etc. La grande porte de l'enclos, qui était située en face de la rue des Fontaines, n'a été détruite qu'en 1818. La rue du Temple renfermait jadis plusieurs établissements religieux : 1° le couvent des Filles Sainte-Élisabeth, fondé en 1614 par Marie de Médicis et dont l'église fut construite en 1630. Ces religieuses appartenaient au tiers ordre de Saint-François et se vouaient à l'éducation des jeunes filles. Les bâtiments, qui, depuis la révolution, avaient été convertis en magasins de farine, sont occupés aujourd'hui par des écoles municipales. L'église a été rendue au culte en 1809.On y trouve également l'Hôtel de Montmor (construit en 1623 et remanié en 1737 et 1752, et qui était le rendez-vous des Gassendi, Gui Patin, Roberval, Chapelain, Ménage, Molière, Huygens, etc), l'Hôtel de Saint-Aignan (au n°71) qui abrite le Musée d'art et d'histoire du judaïsme -

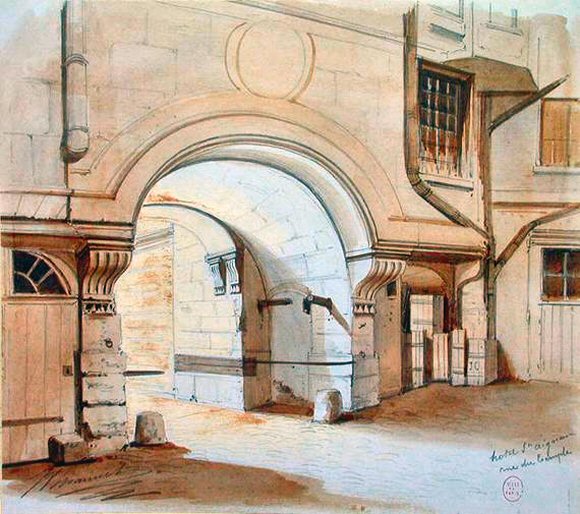

ci-dessous, une vue de l'Hôtel Saint-Aignan sur une aquarelle du XIXe s.  Le quartier du Temple est un des plus importants et des plus industrieux de la capitale. La partie qui avoisine le Marais a l'aspect de ce dernier quartier; elle est, comme lui, coupée de rues droites et belles, couverte d'anciennes et grandes maisons, où d'abord demeura la magistrature, et qui furent ensuite envahies par l'industrie; ainsi en fut-il des rues du Grand-Chantier (tronçon de la rue des Archives entre les rues des Haudriettes et Pastourelle), d'Anjou au Marais (aujourd'hui disparue), de Vendôme (auj. rue Béranger), etc. La partie qui avoisine le quartier Saint-Martin est, comme ce quartier, remplie de rues étroites, couverte de hautes maisons sans grâce; ainsi en est-il des rues des Gravilliers, Phélipeaux (correspondant aujourd'hui au tronçon de l'actuelle rue Réaumur situé entre la rue du Temple et la rue Turbigo), Transnonain (tronçon de la rue Beaubourg, entre la rue Michel-Le-Comte et la rue au Maire), etc. Ce quartier accueillait autrefois une population d'ouvriers. En 1792, la section des Gravilliers comptait parmi les plus révolutionnaires; la rue Transnonain et les rues voisines furent le principal théâtre de l'insurrection de 1834; lors de la révolution de février, et lors des journées de juin 1848, les rues du quartier du Temple ont été hérissées de barricades et ensanglantées par des combats. (Th. Lavallée). (© Photos : Serge Jodra, 2009). |

| . |

| |

| |||||||||||||||||||||||||||||||

|