|

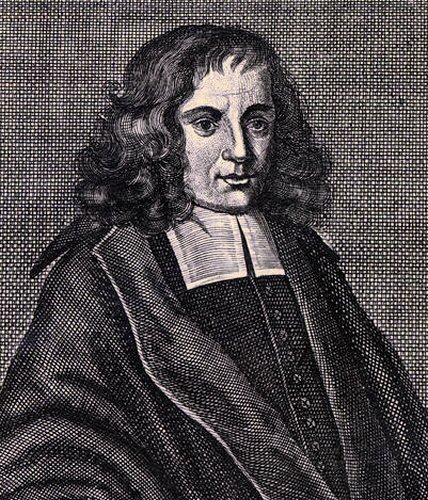

Baruch Spinoza

est un philosophe, né à Amsterdam

le 24 novembre 1632, mort à la Haye

le 23 février 1677. Appartenant à une famille juive d'origine

méridionale (Portugal ),

il fut élevé par les rabbins dans

l'étude de l'Ancien Testament ),

il fut élevé par les rabbins dans

l'étude de l'Ancien Testament et du Talmud

et du Talmud .

D'assez bonne heure son esprit secoua le joug de la scolastique

juive, et, pour avoir émis des doutes sur

l'authenticité des textes consacrés, il fut solennellement

excommunié de la synagogue. Il avait vingt-quatre ans, il était

initié aux idées de son temps, en particulier à la

philosophie

de Descartes ( .

D'assez bonne heure son esprit secoua le joug de la scolastique

juive, et, pour avoir émis des doutes sur

l'authenticité des textes consacrés, il fut solennellement

excommunié de la synagogue. Il avait vingt-quatre ans, il était

initié aux idées de son temps, en particulier à la

philosophie

de Descartes ( Cartésianisme),

mais

bientôt il pensa par lui-même, et imagina un système

qui lui est propre; il se retira pour méditer, d'abord aux

environs de La Haye (Rhinsburg, de 1656 à 1663 Voorburg, de 1663

à 1669), puis à La Haye, gagnant le peu qui lui suffisait

à vivre en préparant des verres pour les microscopes; il

y mourut de la tuberculose, à peine âgé

de 45 ans. Il avait refusé la chaire de philosophie de Heidelberg

pour conserver toute son indépendance. Cartésianisme),

mais

bientôt il pensa par lui-même, et imagina un système

qui lui est propre; il se retira pour méditer, d'abord aux

environs de La Haye (Rhinsburg, de 1656 à 1663 Voorburg, de 1663

à 1669), puis à La Haye, gagnant le peu qui lui suffisait

à vivre en préparant des verres pour les microscopes; il

y mourut de la tuberculose, à peine âgé

de 45 ans. Il avait refusé la chaire de philosophie de Heidelberg

pour conserver toute son indépendance.

Bouillet

décrit ainsi sa philosophie :

Il

n'admet qu'une substance unique, infinie,

Dieu;

il lui donne deux attributs essentiels, l'étendue

et la pensée; tous les êtres finis

ne sont que des parties ou des manifestations de cette seule substance

les corps n'étant que des modes

de l'étendue infinie, et les esprits des

modes de la pensée divine tout est

l'effet d'une nécessité absolue;

il n'y a de liberté ni dans l'humain, ni même dans Dieu. Spinoza

expose ce système avec tout l'appareil

géométrique, commençant par définir la substance,

la cause, termes abstraits

sur lesquels tout repose, puis avançant ses axiomes,

proposant ses postulats, et donnant enfin ses

démonstrations.

Le système de Spinoza est exposé

dans plusieurs ouvrages. Il a écrit un Court Traité de

Dieu, de l'Homme et de sa Béatitude, première esquisse

de sa « philosophie», qu'il rédigea plus tard sous forme

géométrique et à laquelle il donna le nom définitif

de morale : Ethica; ces deux ouvrages furent

communiqués en manuscrit à de rares initiés qui formèrent

autour de Spinoza un collège de disciples fidèles. Spinoza

ne publia lui-même que deux ouvrages :

1° un écrit de circonstance,

composé en quinze jours pour l'éducation d'un jeune homme

(les deux premières parties des Principes de Descartes démontrées

géométriquement) paru en 1663, par les soins de Louis Meyer,

qui fit à Spinoza une solide réputation dans le monde des

philosophes, et lui valut en 1673 l'offre d'une chaire à l'Université

de Heidelberg, qu'il déclina pour ne pas compromettre la tranquillité

de sa vie et le progrès de sa méditation solitaire;

-

Baruch

Spinoza.

2° en 1670, le Traité de

théologie et de politique, ou il expose les principes d'un christianisme rationnel et du libéralisme politique, qui suscita dans les diverses

Églises chrétiennes des attaques de la dernière violence

et lui fit ajourner la publication de l'Éthique

rationnel et du libéralisme politique, qui suscita dans les diverses

Églises chrétiennes des attaques de la dernière violence

et lui fit ajourner la publication de l'Éthique .

Au moment de sa mort, il travaillait à une traduction hollandaise

de l'Ancien Testament, à une Grammaire de l'hébreu,

à un Traité politique, à un écrit sur

la Réforme de l'Entendement; il songeait à un ouvrage

sur le mouvement qui devait contenir une réfutation de la physique

cartésienne. Sa vie fut celle d'un philosophe : il l'a définie

lui-même dans une lettre de 1665 sur la guerre d'Angleterre : .

Au moment de sa mort, il travaillait à une traduction hollandaise

de l'Ancien Testament, à une Grammaire de l'hébreu,

à un Traité politique, à un écrit sur

la Réforme de l'Entendement; il songeait à un ouvrage

sur le mouvement qui devait contenir une réfutation de la physique

cartésienne. Sa vie fut celle d'un philosophe : il l'a définie

lui-même dans une lettre de 1665 sur la guerre d'Angleterre :

«

Si le célèbre railleur (Démocrite)

vivait de notre temps, il en mourrait de rire. Moi, pourtant, ces troubles

ne me poussent ni à rire ni à pleurer, mais à philosopher

et à mieux observer la nature humaine.

Que ceux qui le veulent meurent pour leur bien, pourvu qu'il me soit permis

de vivre pour la vérité ».

Une seule fois, on le vit se départir

de ce calme; le massacre des Witt le fit pleurer,

et il racontait plus tard à Leibniz

«

qu'il avait été porté de sortir la nuit et d'afficher

quelque part proche du lieu (des massacres) un papier où il y aurait

: ultimi barbarorum! Mais son hôte lui avait, fermé

la porte pour l'empêcher de sortir, car il se serait exposé

à être déchiré ».

Quant à l'impression produite par Spinoza

sur ses contemporains, elle est notée avec exactitude par Saint-Evremond

:

«

Il avait, dit-il à Des Maizeaux, la taille médiocre et la

physionomie agréable. Son savoir, sa modestie et son désintéressement

le faisaient estimer et rechercher de toutes les personnes d'esprit qui

se trouvaient à La Haye. Il ne paraissait point dans ses conversations

qu'il eût les sentiments qu'on a ensuite trouvés dans ses

Oeuvres posthumes. Il admettait un être distinct de la matière

qui, avait opéré les miracles par des voies naturelles, et

qui avait ordonné la Religion pour faire observer la justice et

la charité; et pour exiger l'obéissance ».

On trouvera dans les

pages qui suivent (sommaire en haut de page), un exposé la pensé

de Spinoza dû à Léon Brunschvicg (1894). Ce philosophe

était un trop excellent spécialiste de Spinoza pour que nous

nous soyions risqué à altérer en quoi que ce soit

son texte. On devra simplement remarquer qu'il a été écrit

il y a un peu plus d'un siècle, et qu'il est parfois porteur des

préjugés de son temps. En particulier, comme le remarque

très justement Guy Treister, un visiteur de ce site, ce n'est pas

parce qu'il a été excommunié par la communauté

juive, qu'il a « rejoint la pensée du Christ ». Et de

fait, Spinoza, nourri à la fois de culture juive et chrétienne,

a rejeté aussi bien les dogmes juifs que les dogmes chrétiens.

C'était d'abord un penseur qui pensait par lui-même.

-

|

Le souverain

bien. De la réforme de l'entendement

« L'expérience

m'ayant appris à reconnaître que tous les événements

ordinaires de la vie commune sont choses vaines et futiles et que tous

les objets de nos craintes n'ont rien en soi de bon ni de mauvais et ne

prennent ce caractère qu'autant que l'âme en est touchée,

j'ai pris enfin la résolution de rechercher s'il existe un bien

véritable et capable de se communiquer aux hommes, un bien qui puisse

remplir seul l'âme tout entière, après qu'elle a rejeté

tous les autres biens, en un mot, un bien qui donne à l'âme,

quand elle le trouve et le possède, l'éternel et suprême

bonheur.

Notre bonheur et

notre malheur dépendent uniquement de la nature de l'objet que nous

aimons, car les choses qui ne nous inspirent point d'amour n'excitent ni

discordes ni douleur quand elles nous échappent, ni jalousie quand

elles sont au pouvoir d'autrui, ni crainte, ni

haine, en un mot aucune passion; au lieu que tous ces maux sont la suite

inévitable de notre attachement aux choses périssables, comme

sont celles dont nous avons parlé tout à l'heure.

Au contraire, l'amour

qui a pour objet quelque chose d'éternel et d'infini nourrit notre

âme d'une joie pure et sans aucun mélange de tristesse, et

c'est vers ce bien si digne d'envie que doivent tendre tous nos efforts.

Mais ce n'est pas sans raison que je me suis servi de ces paroles : à

considérer les choses sérieuse-ment; car, bien que j'eusse

une idée claire de tout ce que je viens de dire, je ne pouvais cependant

bannir complèternent de mon, coeur l'amour de l'or, des plaisirs

et de la gloire.

Le bien et le mal

ne se disent que d'une façon relative, en sorte qu'un seul et même

objet peut être appelé bon ou mauvais, selon qu'on le considère

sous tel ou tel rapport ; et de même pour la perrection et l'imperfection,

Nulle chose, considérée en elle-même, ne peut être

dite parfaite ou imparfaite, et c'est ce que nous comprendrons surtout

quand nous saurons que tout ce qui ar rive, arrive selon l'ordre éternel

et les lois fixes de la nature. Mais L'humaine faiblesse ne saurait atteindre

par la pensée à cet ordre éternel; l'homme conçoit

une nature humaine de beaucoup supérieure à la sienne, où

rien, à ce qu'il lui semble, ne l'empêche de s'élever;

il recherche tous les moyens qui peuvent le conduire à cette perfection

nouvelle; tout ce qui lui semble un moyen d'y parvenir, il l'appelle le

vrai bien; et ce qui serait le souverain bien, ce serait d'entrer en possession,

avec d'autres êtres, s'il était possible, de cette nature

supérieure.

Or, quelle est cette

nature? nous montrerons, quand il en sera temps, que ce qui la constitue,

c'est la connaissance de l'union de l'âme humaine avec la nature

tout entière.

Voilà donc

la fin à laquelle je dois tendre : acquérir cette nature

humaine supérieure, et faire tous mes efforts pour que beaucoup

d'autres l'acquièrent avec moi; en d'autres termes, il importe à

mon bonheur que beaucoup d'autres s'élèvent aux mêmes

pensées que moi, afin que leur entendement et leurs désirs

soient en accord avec les miens; pour cela, il suffit de deux choses, d'abord

de comprendre la nature universelle autant qu'il est nécessaire

pour acquérir cette nature humaine supérieure; ensuite d'établir

une société telle que le plus grand nombre puisse parvenir

facilement et sûrement à ce degré de perfection. On

devra veiller avec soin aux doctrines morales ainsi qu'à l'éducation

des enfants; et comme la médecine n'est pas un moyen de peu d'importance

pour atteindre la fin que nous nous proposons, il faudra mettre l'ordre

et l'harmonie dans toutes les parties de la médecine. Et comme l'art

rend faciles bien des choses difficiles et nous profite en épargnant

notre temps et notre peine, on se gardera de négliger la mécanique.

Mais, avant tout, il faut chercher le moyen de guérir l'entendement,

de le corriger autant qu'il est possible dès le principe, afin que,

prémuni contre l'erreur, il ait de toute chose une parfaite intelligence.

On peut déjà voir par là que je veux ramener toutes

les sciences à une seule fin, qui est de nous conduire à

cette souveraine perfection de la nature humaine dont nous avons parlé;

en sorte que tout ce qui, dans les sciences, n'est pas capable de nous

faire avancer vers notre fin doit être rejeté comme inutile;

c'est-à-dire, d'un seul mot, que toutes nos actions, toutes nos

pensées doivent être dirigées vers cette fin. »

(Spinoza.

Ethique).

|

|

En

librairie - Baruch Spinoza, Oeuvres,

Flammarion (GF), 1993, 4 vol. : I - Traité de la réforme

de l'entendement, II - Traité théologico-politique,

III -Ethique, IV -Traité politique, lettres. - Oeuvres

complètes, Gallimard (La Pléiade), 1955. - Traité

de la réforme de l'entendement, Flammarion (GF), 2003. - Traité

politique, Le Livre de Poche, 2002. - Ethique (édition

bilingue), Le Seuil, 1999. - Sur la liberté politique, Hachette,

1996.

Collectif,

Spinoza

et les sciences sociales, Editions Amsterdam, 2010. Collectif,

Spinoza

et les sciences sociales, Editions Amsterdam, 2010.

2354800738

Pierre-François

Moreau, Spinoza

et le spinozisme, PUF (QSJ?), 2009. - Spinoza

fut attaqué sur tous les fronts mais ses positions marquèrent

les controverses sur la Bible, le droit

naturel et la liberté de conscience. On

retrouve sa trace dans les Lumières, l'idéalisme

allemand, le marxisme et la psychanalyse,

ce que montre cet ouvrage en faisant découvrir sa vie, son oeuvre

et son rayonnement. (couv.). Pierre-François

Moreau, Spinoza

et le spinozisme, PUF (QSJ?), 2009. - Spinoza

fut attaqué sur tous les fronts mais ses positions marquèrent

les controverses sur la Bible, le droit

naturel et la liberté de conscience. On

retrouve sa trace dans les Lumières, l'idéalisme

allemand, le marxisme et la psychanalyse,

ce que montre cet ouvrage en faisant découvrir sa vie, son oeuvre

et son rayonnement. (couv.).

Savario

Ansadi, Spinoza

et la Renaissance, PUPS, 2007. Savario

Ansadi, Spinoza

et la Renaissance, PUPS, 2007.

P.

Kerszberg, Spinoza

et les philosophies de la vie, Presses universitaires du Mirail,

2007. P.

Kerszberg, Spinoza

et les philosophies de la vie, Presses universitaires du Mirail,

2007.

A.

Damasio, Spinoza

avait raison, Odile jacob, 2005. A.

Damasio, Spinoza

avait raison, Odile jacob, 2005.

Ferdinand

Alquié, Servitude et liberté selon Spinoza, La Table

Ronde, 2003. - Gilles Deleuze, Spinoza, philosophie pratique, Minuit,

2003. - Leibniz, Réfutation inédite

de Spinoza, Actes Sud, 1999. Ferdinand

Alquié, Servitude et liberté selon Spinoza, La Table

Ronde, 2003. - Gilles Deleuze, Spinoza, philosophie pratique, Minuit,

2003. - Leibniz, Réfutation inédite

de Spinoza, Actes Sud, 1999.

Chantal

Jaquet, L'unité du corps et de l'esprit chez Spinoza, PUF,

2004. - De la même, Les pensées métaphysiques de

Spinoza, Publications de la Sorbonne, 2004. Michel Henry, Le bonheur

de Spinoza, suivi de Etude sur le spinozisme, PUF, 2004. - Bertrand

Dejardin, Pouvoir et impuissance, philosophie et politique chez Spinoza,

L'Harmattan, 2003. - Antonio Damasio, Spinoza avait raison, joie et

tristesse, le cerveau des émotions, 2003. - Salomon Ofman,

Pensée et rationnel : Spinoza, L'Harmattan, 2003. - Pierre-François

Moreau, Spinoza et le spinozisme, PUF (QSJ), 2003. - François

Zourabichvili, Spinoza, une physique de la pensée, PUF, 2002.

- Du même, Le conservatisme paradoxal de Spinoza, PUF, 2002.

- Roger Scruton, Spinoza, Le Seuil, 2000. - Pierre Macherey, Introduction

à l'Éthique de Spinoza, PUF 1998-2000, 5 vol.. - Henry

Méchoulan, Amsterdam au temps de Spinoza, argent et liberté,

PUF, 2000. - Philippe Cassuto, Spinoza et les commentateurs juifs,

Publications de l'université de Provence, 2000. - Harry Austryn-Wolfson,

La

philosophie de Spinoza, Gallimard Editions, 1999. - Richard Popkin,

Histoire

du scepticisme,

d'Erasme à Spinoza,

PUF, 1995. Chantal

Jaquet, L'unité du corps et de l'esprit chez Spinoza, PUF,

2004. - De la même, Les pensées métaphysiques de

Spinoza, Publications de la Sorbonne, 2004. Michel Henry, Le bonheur

de Spinoza, suivi de Etude sur le spinozisme, PUF, 2004. - Bertrand

Dejardin, Pouvoir et impuissance, philosophie et politique chez Spinoza,

L'Harmattan, 2003. - Antonio Damasio, Spinoza avait raison, joie et

tristesse, le cerveau des émotions, 2003. - Salomon Ofman,

Pensée et rationnel : Spinoza, L'Harmattan, 2003. - Pierre-François

Moreau, Spinoza et le spinozisme, PUF (QSJ), 2003. - François

Zourabichvili, Spinoza, une physique de la pensée, PUF, 2002.

- Du même, Le conservatisme paradoxal de Spinoza, PUF, 2002.

- Roger Scruton, Spinoza, Le Seuil, 2000. - Pierre Macherey, Introduction

à l'Éthique de Spinoza, PUF 1998-2000, 5 vol.. - Henry

Méchoulan, Amsterdam au temps de Spinoza, argent et liberté,

PUF, 2000. - Philippe Cassuto, Spinoza et les commentateurs juifs,

Publications de l'université de Provence, 2000. - Harry Austryn-Wolfson,

La

philosophie de Spinoza, Gallimard Editions, 1999. - Richard Popkin,

Histoire

du scepticisme,

d'Erasme à Spinoza,

PUF, 1995.

Principaux

ouvrages - 1° une Exposition

du système de Descartes démontré géométriquement

(Renati Descartes principia philosophiæ more geométrico

demonstrata, Amst., 1663). - 2° Tractatus theologicus Amst.,

1670 (il y établit la liberté de pensée). - 3°

Opera

posthuma, Amst., 1677. Ils contiennent : Ethica, traité

de morale, où se trouve aussi exposé son système de

panthéisme; Tractatus politicus; De intellectus emendatione;

Epistolæ : ces lettres sont adressées à L. Mayer,

à Leibniz, à Fabricius,

etc.

Editions

anciennes - De nouvelles édit.

de ses oeuvres complètes ont été données par

H. E. G. Paulus (Iéna, 1802-3), et par Gfroener (Stuttgart, 1830).

E.

Saisset a donné une traduction estimée des oeuvres philosophiques,

1843 et 1861; Prat a trad. le traité de politique, 1860. La doctrine

de ce philosophe a été réfutée par un grand

nombre d'écrivains qui n'y on vu qu'un panthéisme, notamment

par Fénelon, le P. Lami,

Boulainvilliers,

Leibniz (dans un écrit inédit retrouvé en 1857 par

M. Foucher de Careil), et par Saisset (dans l'introduction de l'éd.

de 1861 de sa traduction). Un recueil des Réfutations de Spinoza

avait été publié à Bruxelles dès 1731.

Cette doctrine a été ressuscitée pour un moment par

Schelling. Amand Saintes a donné en

1844 l'Hist. de la vie et des ouvrages de Spinoza, 4 vol. in-8. |

|

|