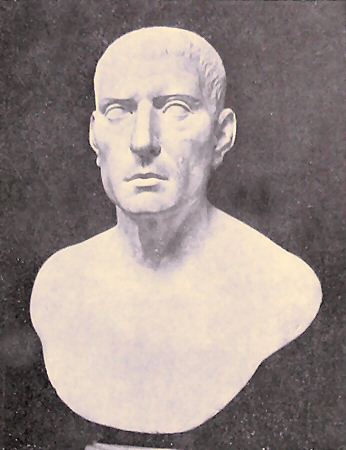

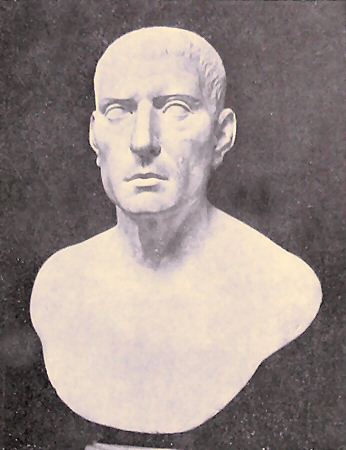

| Cicéron (Marcus Tullius Cicero). - Le plus célèbre des orateurs romains, né près d'Arpinum (Arpino), l'an 107 av. J.-C., d'une famille de chevaliers peu connue, se forma de bonne heure à l'éloquence en étudiant la rhétorique et la philosophie sous les meilleurs maîtres, et débuta au barreau dès l'âge de 26 ans en défendant Roscius d'Amérie contre un affranchi de Sylla, alors tout-puissant. sous les meilleurs maîtres, et débuta au barreau dès l'âge de 26 ans en défendant Roscius d'Amérie contre un affranchi de Sylla, alors tout-puissant.

-

Cicéron (107- 43 av. J.-C).

Buste du musée de Naples. Après avoir passé quelques années à Athènes pour se perfectionner dans son art, il entra à 30 ans dans la carrière des honneurs, fut nommé questeur en Sicile ; et se concilia tellement l'amour de ses administrés, que lorsqu'ils poursuivirent le propréteur Verrès qui les avait indignement pillés, c'est lui qu'ils chargèrent de l'accusation. Il gagna cette cause importante, malgré la puissance et les richesses de son adversaire. Nommé consul en 63 av. J.-C., il combattit et fit rejeter une loi agraire présentée par Rullus, découvrit et fit échouer la conspiration de Catilina et fut proclamé par le sénat Père de la Patrie; mais quelques années plus tard (53), les partisans de Catilina, à la tête desquels était Clodius, ayant repris le dessus, il fut banni de Rome, sous le prétexte qu'il avait fait exécuter les conjurés sans jugement. Il fut rappelé au bout de 16 mois; son retour fut un triomphe. ; et se concilia tellement l'amour de ses administrés, que lorsqu'ils poursuivirent le propréteur Verrès qui les avait indignement pillés, c'est lui qu'ils chargèrent de l'accusation. Il gagna cette cause importante, malgré la puissance et les richesses de son adversaire. Nommé consul en 63 av. J.-C., il combattit et fit rejeter une loi agraire présentée par Rullus, découvrit et fit échouer la conspiration de Catilina et fut proclamé par le sénat Père de la Patrie; mais quelques années plus tard (53), les partisans de Catilina, à la tête desquels était Clodius, ayant repris le dessus, il fut banni de Rome, sous le prétexte qu'il avait fait exécuter les conjurés sans jugement. Il fut rappelé au bout de 16 mois; son retour fut un triomphe. Quatre ans après, Milon ayant tué le turbulent Clodius (53), Cicéron se chargea de le défendre, mais il ne put parvenir à le sauver. En 52, il fut chargé du gouvernement de la Cilicie (52), et obtint dans cette province des succès militaires qui lui valurent de la part de ses soldats le titre d'imperator. Pendant la guerre civile il s'attacha au parti de Pompée; mais après la bataille de Pharsale il abandonne quelque temps les affaires et consacra ses loisirs à la composition de ses plus beaux ouvrages de philosophie. (52), et obtint dans cette province des succès militaires qui lui valurent de la part de ses soldats le titre d'imperator. Pendant la guerre civile il s'attacha au parti de Pompée; mais après la bataille de Pharsale il abandonne quelque temps les affaires et consacra ses loisirs à la composition de ses plus beaux ouvrages de philosophie.

Cependant, lorsque César eut rappelé Marcellus, dont Cicéron était l'ami, il rompit le silence pour le remercier de cet acte de générosité; bientôt après, il arracha au dictateur par un discours éloquent le pardon de Ligarius. Après le meurtre de César, auquel il était resté étranger, Cicéron se déclara contre Antoine l'attaqua avec violence dans ses Philippiques (44) et se rapprocha du jeune Octave le croyant moins dangereux pour la liberté; mais lorsque celui-ci eut formé avec Antoine et Lépide cette ligue connue sous le nom de Triumvirat, il n'eut pas honte d'abandonner Cicéron à la haine d'Antoine, qui envoya des sicaires pour le mettre à mort. Ils le trouvèrent à Formies : Cicéron leur livra sa tête sans vouloir résister (43); il avait 64 ans. Sa tête et se mains furent envoyées à Antoine, qui les fit attacher à la tribune aux harangues. On a reproché à Cicéron quelque faiblesse de caractère et une vanité excessive; mais on ne peut lui refuser toutes les vertus qui font le bon citoyen. Il eu aussi les plus belles qualités de l'homme privé : père tendre, il ne put jamais se consoler de la perte de sa fille Tullia; excellent ami, il resta toute sa vie étroitement lié avec Atticus. Comme orateur, il n'a pas d'égal chez les Romains; son éloquence brille surtout par l'abondance et par le nombre. Cicéron fut aussi un philosophe distingué, et il contribua puissamment à introduire à Rome la philosophie des Grecs. Physiquement, Cicéron était élancé de corps et beau de visage, avec une physionomie expressive et mobile. L'Antiquité des Grecs. Physiquement, Cicéron était élancé de corps et beau de visage, avec une physionomie expressive et mobile. L'Antiquité possédait de lui des bustes et des statues dont quelques-unes ont été conservées, sans compter les monnaies falsifiées. ( possédait de lui des bustes et des statues dont quelques-unes ont été conservées, sans compter les monnaies falsifiées. ( Visconti, Icon., I, 333-365 et table XII). Visconti, Icon., I, 333-365 et table XII).

-

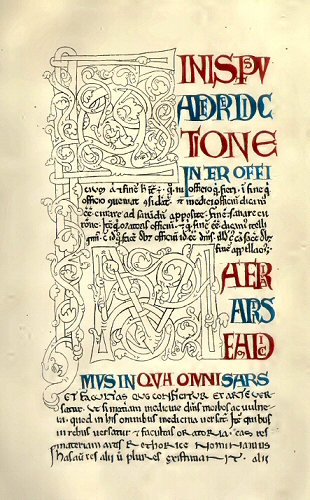

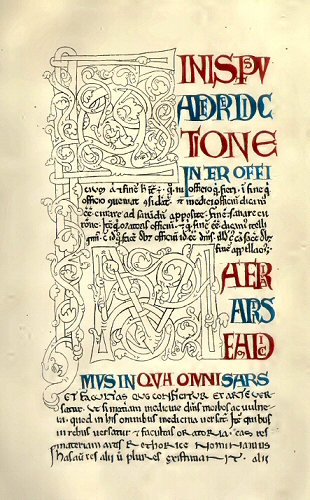

Page d'un manuscrit de Cicéron daté du XIIIe s. Cicéron avait prodigieusement écrit; il ne nous est parvenu qu'une partie de ses ouvrages, On les divise en 4 classes : 1°) Harangues, parmi lesquelles on admire surtout les Verrines, les Catilinaires , le Pro Milone, le Pro Marcello, le Pro Ligario, les Philippiques; , le Pro Milone, le Pro Marcello, le Pro Ligario, les Philippiques; 2°) Livres de rhétorique, dont le plus beau est l'Orateur; 3°) Traités des Devoirs des Biens et des Maux, De la Nature des Dieux, les Tusculanes, la République (qui ne nous est arrivée que mutilée et dont A. Maï a retrouvé en 1822 des fragments dans des palimpsestes); (qui ne nous est arrivée que mutilée et dont A. Maï a retrouvé en 1822 des fragments dans des palimpsestes); 4°) Lettres , dont seize livres à Atticus; elles fournissent les matériaux les plus précieux pour l'histoire du temps. , dont seize livres à Atticus; elles fournissent les matériaux les plus précieux pour l'histoire du temps. Parmi les ouvrages perdus, on mentionne surtout l'Hortensius ou De la Philosophie et le Traité de la Gloire . .

|

Éditions anciennes. - On a donné une foule d'éditions, soit spéciales, soit générales, des oeuvres de Cicéron. Les éditions classiques complètes les plus estimées sont celles des Aldes, 1519; des Etiennes, 1528, 1543; de Lambin, 1566; de Gruter, 1618; de Gronovius, 1692; d'Olivet, 9 vol. in-4°, 1740; d'Ernesti, cum clave, 1716, 8 vol. in-8; de Schutz, 1814-23, 20 vol. in-12; de la collection des Classiques latins de Lemaire, 1827-32, 19 vol. in-8°; d'Orellius, Zurich, 1826-27, 2° édit., 1845, etc. Plusieurs ouvrages ont été traduits séparément par d'Olivet, Auger, Mongault, Bouhier, Castillon, Clément, Barrett, Guéroult, Burnouf, Villemain, Gaillard, etc. On doit à J. V. Leclerc une traduction complète de Cicéron, avec le, texte en regard et de savantes notes, 1821-1825, 30 vol. in-8; on le trouve également trad. dans les collections Panckoucke et Nisard. Sa Vie a été écrite par Plutarque, par Middleton (trad. par Prévost) et par Morabin. En librairie. - Cicéron, La Philosophie d'Epicure, Mille et une nuits, 2002. - La nature des dieux, Les Belles lettres, 2002. - L'Amitié, Arléa, 1998. - Savoir vieillir, Arléa, 1998. - Tusculanes (coffret), Arléa, 1998. - Devant la mort, Arléa, 1996. - Devant la souffrance, Arléa, 1996. - Le Bonheur, Arléa, 1998. - La République / Le Destin, Gallimard, 1994. - De la Divination, 1992. Ajoutons que l'on peut trouver une cinquantaine de volumes de Cicéron dans la série latine des Belles Lettres.  Parascolaire : Cicéron, Les Catilinaires Parascolaire : Cicéron, Les Catilinaires , Hachette, 1991. - Pierre Maréchaux, Les premières leçons sur les Tusculanes, PUF, 2000. , Hachette, 1991. - Pierre Maréchaux, Les premières leçons sur les Tusculanes, PUF, 2000.

Collectif, Cicéron et Philodème, la polémique en philosophie, Rue d'Ulm, 2002. - Joël Schmidt, Cicéron, Pygmalion, 2001. - Marie-José Kardos, Lieux et lumière de Rome chez Cicéron, L'Harmattan, 1998. - Plutarque, Caton, Cicéron, Antoine, destins de Crise, Autrement, 1996. - Pierre-François Mourier, Cicéron, l'avocat de la république, Michalon, 1996. - Michel Ruch, Le préambule dans les oeuvres philosophiques de Cicéron, Essai sur lea genèse, Presses universitaires de Strasbourg, 1995. - Jean-Pierre Néraudau, L'autorité de Cicéron de l'Antiquité au XVIIIe siècle, Paradigme publications universitaires, 1993. - Philippe Muller, Cicéron, un philosophe pour notre temps, L'Âge d'Homme, 1990. - Pierre Grimal, Cicéron, Fayard, 1986. Collectif, Cicéron et Philodème, la polémique en philosophie, Rue d'Ulm, 2002. - Joël Schmidt, Cicéron, Pygmalion, 2001. - Marie-José Kardos, Lieux et lumière de Rome chez Cicéron, L'Harmattan, 1998. - Plutarque, Caton, Cicéron, Antoine, destins de Crise, Autrement, 1996. - Pierre-François Mourier, Cicéron, l'avocat de la république, Michalon, 1996. - Michel Ruch, Le préambule dans les oeuvres philosophiques de Cicéron, Essai sur lea genèse, Presses universitaires de Strasbourg, 1995. - Jean-Pierre Néraudau, L'autorité de Cicéron de l'Antiquité au XVIIIe siècle, Paradigme publications universitaires, 1993. - Philippe Muller, Cicéron, un philosophe pour notre temps, L'Âge d'Homme, 1990. - Pierre Grimal, Cicéron, Fayard, 1986.

| | |

| Cicéron (Cicero). - Ce surnom, porté par le grand orateur romain, appartenait depuis longtemps à la famille Tullia d'Arpinum. D'après Pline l'Ancien (Histoire naturelle, XVIII, 3), il vient de cicer ( = pois chiche), par allusion au genre de culture par laquelle s'était fait connaître un personnage de cette famille, comme les Fabius tireraient leur nom des fèves, et les Lentulus des lentilles. D'après Plutarque, elle le devait à une verrue poussée sur le nez d'un de ses membres (Cic., I). M.-Tullius Cicero, grand-père de l'orateur, semble avoir été dans sa ville natale le chef du parti conservateur; il combattit une loi tabellaire proposée par son beau-frère Gratidius, et fut pour ce fait loué par M. Aemilius Scaurus qui fut consul en 115 av. J.-C. Il vivait encore lorsque Cicéron naquit. ( Cicéron, De or., II, 66; De legibus, II, 1 et III, 16.) Cicéron, De or., II, 66; De legibus, II, 1 et III, 16.) M.-Tullius Cicero, fils du précédent et père de l'orateur, chevalier romain, vécut tantôt à Rome, où il possédait une maison dans le quartier des Carènes, tantôt dans la villa d'Arpinum que lui avait laissée son père. Ami des lettres, il se consacra à l'éducation de ses fils, et tout en s'abstenant des affaires publiques, il paraît avoir poussé Marcus dans la carrière politique et l'y avoir préparé. Il mourut l'année où Cicéron briguait le consulat (64 av. J.-C.) et laissa à celui-ci une fortune de 90 000 deniers. ( que lui avait laissée son père. Ami des lettres, il se consacra à l'éducation de ses fils, et tout en s'abstenant des affaires publiques, il paraît avoir poussé Marcus dans la carrière politique et l'y avoir préparé. Il mourut l'année où Cicéron briguait le consulat (64 av. J.-C.) et laissa à celui-ci une fortune de 90 000 deniers. ( Cicéron, passim. ; Quintilien XI, 1; Plutarque, Cic., 8 et 11). Cicéron, passim. ; Quintilien XI, 1; Plutarque, Cic., 8 et 11). L.-Tullius Cicero, frère du précédent. Il accompagna l'orateur M. Antonius, dans sa province de Cilicie , et entendit avec lui les philosophes et les rhéteurs d'Athènes et de Rhodes , et entendit avec lui les philosophes et les rhéteurs d'Athènes et de Rhodes , 103 av. J.-C. ( , 103 av. J.-C. ( Cicéron, De orat., II, 1). Cicéron, De orat., II, 1). L.-Tullius Cicero, fils du précédent, étudia avec ses cousins à Athènes (179 av. J.-C.), accompagna Marcus en Sicile (70) et fut nommé hâte public par le sénat de Syracuse; il mourut en 68. ( (70) et fut nommé hâte public par le sénat de Syracuse; il mourut en 68. ( Cicéron, De Fin., V, 1; Verr., IV, 64; Ad Att., I, 5). Cicéron, De Fin., V, 1; Verr., IV, 64; Ad Att., I, 5). Marcus Tullius Cicero, fils de l'orateur et de Térentia, né en 65; il reçut, en grande partie avec son cousin Quintius, les leçons du rhéteur Paeonius, et celles de Dionysius, l'affranchi d'Atticus qui accompagna Cicéron en Cilicie , avec ses deux élèves. Au retour de la province, Cicéron s'arrêta en leur faveur à Rhodes, et les ramena en Italie , avec ses deux élèves. Au retour de la province, Cicéron s'arrêta en leur faveur à Rhodes, et les ramena en Italie par Ephèse et Athènes. En mars 49, Marcus prit à Arpinum la toge virile, rejoignit en Grèce par Ephèse et Athènes. En mars 49, Marcus prit à Arpinum la toge virile, rejoignit en Grèce l'armée de Pompée où il mérita les éloges du général. En 46 il fut élu édile à Arpinum avec son cousin Quintus et M. Coesius. L'année suivante il fut envoyé par son père à Athènes, où il suivit les leçons du péripatéticien, Cratippe, il déclama en latin à l'école de Cassius, en grec à celle de Gorgias ; mais il dut se séparer de Gorgias, que Cicéron accusa de corrompre son fils. Il n'était d'ailleurs que trop porté au vin et aux dérèglements de toute sorte, et sa conduite causa de vifs chagrins à son père. C'est pendant, son séjour à Athènes que celui-ci lui dédia le De officiis. En 44 il s'attacha à Brutus qui, la guerre commencée, lui donna le commandement d'un corps de cavalerie ; une légion commandée par L. Pison, lieutenant de C. Antoine, se rendit entre ses mains; quelque temps après il remporta un succès sur C. Antoine dans les passes de Byllis. Après la mort de Brutus, il se rendit en Sicile l'armée de Pompée où il mérita les éloges du général. En 46 il fut élu édile à Arpinum avec son cousin Quintus et M. Coesius. L'année suivante il fut envoyé par son père à Athènes, où il suivit les leçons du péripatéticien, Cratippe, il déclama en latin à l'école de Cassius, en grec à celle de Gorgias ; mais il dut se séparer de Gorgias, que Cicéron accusa de corrompre son fils. Il n'était d'ailleurs que trop porté au vin et aux dérèglements de toute sorte, et sa conduite causa de vifs chagrins à son père. C'est pendant, son séjour à Athènes que celui-ci lui dédia le De officiis. En 44 il s'attacha à Brutus qui, la guerre commencée, lui donna le commandement d'un corps de cavalerie ; une légion commandée par L. Pison, lieutenant de C. Antoine, se rendit entre ses mains; quelque temps après il remporta un succès sur C. Antoine dans les passes de Byllis. Après la mort de Brutus, il se rendit en Sicile auprès de Sextus Pompée qui lui donna un commandement. Quand la guerre civile eut éclaté entre Antoine et Octave, celui-ci l'éleva à l'augurat, puis au consulat (30). C'est sur sa proposition que le sénat décréta de briser les statues d'Antoine, de compter le jour de sa naissance parmi les jours néfastes et d'interdire dans la famille le nom de Marcus; c'est lui qui annonça au peuple du haut de la tribune la mort du triumvir. Après son consulat, il fut proconsul d'Asie auprès de Sextus Pompée qui lui donna un commandement. Quand la guerre civile eut éclaté entre Antoine et Octave, celui-ci l'éleva à l'augurat, puis au consulat (30). C'est sur sa proposition que le sénat décréta de briser les statues d'Antoine, de compter le jour de sa naissance parmi les jours néfastes et d'interdire dans la famille le nom de Marcus; c'est lui qui annonça au peuple du haut de la tribune la mort du triumvir. Après son consulat, il fut proconsul d'Asie , et plus tard lieutenant d'Auguste en Syrie. On ne sait de lui rien de plus, sinon qu'il eut la réputation d'un intrépide ivrogne. La famille de Cicéron s'éteignit avec Marcus. ( , et plus tard lieutenant d'Auguste en Syrie. On ne sait de lui rien de plus, sinon qu'il eut la réputation d'un intrépide ivrogne. La famille de Cicéron s'éteignit avec Marcus. ( Cicéron, Corresp.; Plutarque, Cic., passim; Appien, IV; Dion, LI; Sénèque, Suasoria, 7). Cicéron, Corresp.; Plutarque, Cic., passim; Appien, IV; Dion, LI; Sénèque, Suasoria, 7). Quintus Tullius Cicero, frère du grand orateur, et plus jeune que lui, né probablement en 102 av. J.-C. Ils furent élevés ensemble, et furent formés par les leçons des mêmes maîtres à Rome, à Athènes, et peut-être en Asie et à Rhodes ( et à Rhodes ( De fin., V, 1; De Or., I, 6; II, 1 ; II, 3.). Il épousa, à l'instigation de Cicéron, Pomponia, soeur d'Atticus, et ce mariage ne fut pas heureux. Elle était dure et maussade, lui susceptible et emporté; Marcus intervint plusieurs fois, mais les discordes se renouvelant sans cesse, elle finit par divorcer, surtout à cause de l'influence prise sur son mari par l'affranchi Statius ( De fin., V, 1; De Or., I, 6; II, 1 ; II, 3.). Il épousa, à l'instigation de Cicéron, Pomponia, soeur d'Atticus, et ce mariage ne fut pas heureux. Elle était dure et maussade, lui susceptible et emporté; Marcus intervint plusieurs fois, mais les discordes se renouvelant sans cesse, elle finit par divorcer, surtout à cause de l'influence prise sur son mari par l'affranchi Statius ( Lettres à Quintus; à Att., V, 1 ; XIV, 13.). Quintus fut édile en 66 pendant que Marcus était préteur; il partagea les efforts de son frère pendant le consulat quoiqu'il votât avec César contre la peine de mort des complices de Catilina. Préteur en 62, il dissipa dans le Bruttium Lettres à Quintus; à Att., V, 1 ; XIV, 13.). Quintus fut édile en 66 pendant que Marcus était préteur; il partagea les efforts de son frère pendant le consulat quoiqu'il votât avec César contre la peine de mort des complices de Catilina. Préteur en 62, il dissipa dans le Bruttium la troupe de Marcellus, partisan de Catilina. II succéda, dans la province d'Asie, à Valerius Flaccus, ne put se faire accompagner par son beau-frère, mais emmena l'historien, Aelius Tuberon et d'autres personnages distingués. la troupe de Marcellus, partisan de Catilina. II succéda, dans la province d'Asie, à Valerius Flaccus, ne put se faire accompagner par son beau-frère, mais emmena l'historien, Aelius Tuberon et d'autres personnages distingués. Son gouvernement, qui dura trois années, fut très honorable; il exempta la province de l'impôt additionnel à l'occasion des jeux édiliciens; il acheva l'équipement d'une flotte, et déploya un zèle louable pour le bien de la province. En 58 il revint précipitamment, sans prendre le temps de voir Marcus alors exilé à Thessalonique. Il ne fut pas accusé malgré la crainte qu'il en avait, s'employa énergiquement en faveur de son frère, et subit les violences de Clodius (Pro Sestio, 35). Sa maison fut brûlée en même temps que la bande de Clodius détruisait celle de Marcus après sa reconstruction. L'année suivante (57), envoyé en Sardaigne comme lieutenant, il y resta jusqu'en juin 56; en 53 il fut lieutenant de César, l'accompagna en Bretagne comme lieutenant, il y resta jusqu'en juin 56; en 53 il fut lieutenant de César, l'accompagna en Bretagne où il trouva une matière de poème, mais non les satisfactions espérées d'argent et d'honneur (Ad Qu., II, 16; III, 8). Après le retour de Bretagne, il prit ses quartiers d'hiver chez les Nerviens, et se défendit vaillamment contre Ambiorix. L'année suivante César lui confia un camp près d'Aduadica et il repoussa les Sygambres; en 52 il prit sans doute part au siège d'Alésia et conduisit avec Sulpicius deux légions en quartier d'hiver derrière la Saône. où il trouva une matière de poème, mais non les satisfactions espérées d'argent et d'honneur (Ad Qu., II, 16; III, 8). Après le retour de Bretagne, il prit ses quartiers d'hiver chez les Nerviens, et se défendit vaillamment contre Ambiorix. L'année suivante César lui confia un camp près d'Aduadica et il repoussa les Sygambres; en 52 il prit sans doute part au siège d'Alésia et conduisit avec Sulpicius deux légions en quartier d'hiver derrière la Saône. En 54 il servit de lieutenant à son frère en Cilicie , ils revinrent ensemble en 49, à la veille de la guerre civile. Hésitant d'abord, il finit par le suivre en Grèce , ils revinrent ensemble en 49, à la veille de la guerre civile. Hésitant d'abord, il finit par le suivre en Grèce , puis se brouilla avec Cicéron, avec qui il se réconcilia après avoir obtenu le pardon de César (Ad Att., IX, 1; XI, 9). Il se déclara ouvertement contre Antoine et fut comme Marcus victime de sa vengeance. Caché à Rome avec son fils, ils furent trahis par des esclaves, et tombèrent en même temps sous les coups des meurtriers ( , puis se brouilla avec Cicéron, avec qui il se réconcilia après avoir obtenu le pardon de César (Ad Att., IX, 1; XI, 9). Il se déclara ouvertement contre Antoine et fut comme Marcus victime de sa vengeance. Caché à Rome avec son fils, ils furent trahis par des esclaves, et tombèrent en même temps sous les coups des meurtriers ( Appien, IV, 20). D'après Dion Cassius, Quintus se livra lui-même dans la crainte d'être livré par son fils (XLVII, 10). Appien, IV, 20). D'après Dion Cassius, Quintus se livra lui-même dans la crainte d'être livré par son fils (XLVII, 10).

Quintus s'adonna aux lettres et Cicéron vante avec complaisance ses poésies. Il fit en dix jours quatre tragédies imitées du grec; il avait écrit une Electre , une Troas, une Erigone , une Troas, une Erigone qu'il perdit lors de son retour de Bretagne qu'il perdit lors de son retour de Bretagne . Il cultiva aussi la poésie épique et se proposait de chanter la deuxième expédition de César en Bretagne. Il s'occupa également d'histoire. Il reste de lui quatre lettres dont trois à Tiron et une à Cicéron; ce sont des billets aimables (Ad fam., XVI, 8, 26, 27 et 16). Nous possédons encore son traité De Petitione Consulatus, adressé à son frère pendant qu'il briguait le consulat en 64; c'est une dissertation méthodique, mais pédantesque et en somme médiocre. La première lettre à Quintus peut être considérée comme la réponse et le pendant à ce traité. . Il cultiva aussi la poésie épique et se proposait de chanter la deuxième expédition de César en Bretagne. Il s'occupa également d'histoire. Il reste de lui quatre lettres dont trois à Tiron et une à Cicéron; ce sont des billets aimables (Ad fam., XVI, 8, 26, 27 et 16). Nous possédons encore son traité De Petitione Consulatus, adressé à son frère pendant qu'il briguait le consulat en 64; c'est une dissertation méthodique, mais pédantesque et en somme médiocre. La première lettre à Quintus peut être considérée comme la réponse et le pendant à ce traité. Quintus Tullius Cicéro, fils unique du précédent et de Pomponia, né en 66, fut élevé en partie avec son cousin Marcus. Il répondit peu d'ailleurs aux soins affectueux de son oncle. Dès 49 il se mit spontanément en relations avec César dans l'espoir d'être récompensé; on ne sait le rôle qu'il joua pendant la lutte de César et de Pompée; après Pharsale, il se retira avec la flotte à Corcyre , rejoignit son père à Patrae en Achaïe , rejoignit son père à Patrae en Achaïe ; puis il se rendit auprès de César, pour justifier son père, et accusa violemment son oncle. De retour, il fut, avec son cousin, nommé édile d'Arpinum, puis prêtre de Pan ; puis il se rendit auprès de César, pour justifier son père, et accusa violemment son oncle. De retour, il fut, avec son cousin, nommé édile d'Arpinum, puis prêtre de Pan . En 42 il accompagna César en Espagne . En 42 il accompagna César en Espagne contre les fils de Pompée, se montra de plus en plus hostile envers son oncle avec qui il se brouilla et se réconcilia à plusieurs reprises, tant était grande la générosité de Cicéron. Après le divorce de ses parents, il prit parti pour sa mère, qu'il avait fait autrefois profession de haïr, et rompit violemment avec son père quand celui-ci songea à épouser Aquilia. Dans une lettre qu'il lui écrivit à ce sujet, il osa déclarer qu'il devait tout à César, rien à son père et qu'il attendrait tout désormais d'Antoine. Peu après la mort de César, Atticus l'appelle en effet le bras droit d'Antoine; il reçut de lui de l'argent et des promesses; cependant il ne tarda pas à se rapprocher de son père et de son oncle, en même temps que, pour refaire sa fortune, il promit de se ranger et d'épouser une femme riche disposée à divorcer pour lui. Il fut probablement, sur ces entrefaites, nommé édile, et c'est en cette qualité qu'il menaça d'accuser Antoine d'avoir pillé le temple d'Ops contre les fils de Pompée, se montra de plus en plus hostile envers son oncle avec qui il se brouilla et se réconcilia à plusieurs reprises, tant était grande la générosité de Cicéron. Après le divorce de ses parents, il prit parti pour sa mère, qu'il avait fait autrefois profession de haïr, et rompit violemment avec son père quand celui-ci songea à épouser Aquilia. Dans une lettre qu'il lui écrivit à ce sujet, il osa déclarer qu'il devait tout à César, rien à son père et qu'il attendrait tout désormais d'Antoine. Peu après la mort de César, Atticus l'appelle en effet le bras droit d'Antoine; il reçut de lui de l'argent et des promesses; cependant il ne tarda pas à se rapprocher de son père et de son oncle, en même temps que, pour refaire sa fortune, il promit de se ranger et d'épouser une femme riche disposée à divorcer pour lui. Il fut probablement, sur ces entrefaites, nommé édile, et c'est en cette qualité qu'il menaça d'accuser Antoine d'avoir pillé le temple d'Ops . Nous me savons rien de lui à partir de 44, où cesse la correspondance de Cicéron et d'Atticus, sinon ce qui concerne sa mort, dont il est parlé plus haut, et qui racheta, en partie du moins, ce que sa vie eut de peu honorable ( . Nous me savons rien de lui à partir de 44, où cesse la correspondance de Cicéron et d'Atticus, sinon ce qui concerne sa mort, dont il est parlé plus haut, et qui racheta, en partie du moins, ce que sa vie eut de peu honorable ( Cicéron, ad Att., passim.). (A. Waltz). Cicéron, ad Att., passim.). (A. Waltz). | |