|

L'Iran

au XXe siècle

C'est un Iran très

affaibli qui a fait son entrée dans le XXe

siècle. L'Angleterre, aux aguets depuis plusieurs décennies,

profitant des difficultés intérieures que connaît alors

l'Empire des tsars (guerre russo-japonaise (1904-1905), révolution

de 1905), devenu pratiquement la puissance tutélaire de l'Iran,

accroît considérablement son influence. D'autant plus

que le pétrole iranien commence à cette époque à

être le centre de toutes les attentions. A la suite de prospections

prometteuses commencées en 1901, une compagnie est créée

pour son exploitation, qui, après divers avatars, prend le nom,

en, 1909, de Anglo-Persian Oil Company (APOC). Le pétrole iranien

commence à être exporté à partir du terminal

récemment construit d'Abadan. Après la Première

Guerre mondiale, le démantèlement de l'Empire Ottoman

et la disparition de la Russie tsariste, les deux puissances régionales,

favorisent encore la main-mise des Britanniques sur le pays. C'est dans

ce contexte de désagrégation de l'autorité et de corruption

généralisée, que se déroule l'ascension d'un

aventurier d'origine obscure, Rezâ Khan, chef d'un régiment

de Cosaques, qui s'empare pour commencer de

Téhéran et se fait ministre de la Guerre (1921), puis Premier ministre investi

des pleins pouvoirs (1923), pour, enfin, déposer le dernier

shah qadjar, et fonder, officiellement le 12 décembre 1925 , la

dynastie des Pahlavi.

et se fait ministre de la Guerre (1921), puis Premier ministre investi

des pleins pouvoirs (1923), pour, enfin, déposer le dernier

shah qadjar, et fonder, officiellement le 12 décembre 1925 , la

dynastie des Pahlavi.

L'ère des

Pahlavi.

Le nouveau Shah,

qui a pris le nom de Rezâ Shah Pahlavi, à l'instar à

la même époque de son homologue afghan, l'émir Amân

Allah (Amanoullah), souhaite s'inspirer du modèle de la révolution

kémaliste en Turquie pour moderniser le pays (mais tout en ménageant

les religieux qui ont soutenu son ascension). Cela passera par les mesures

brutales et expéditive du régime policier sur lequel il va

s'appuyer. Au moins, Rézâ Shah parvient-il à dégager

quelque peu l'Iran de la tutelle Britannique. En 1933, les accords qui

lient la Perse à l'Anglo-Persian Oil Company sont dénoncés

et remplacés par un contrat moins désavantageux. Le pays,

tout en adoptant certains symboles de l'Occident (le costume européen,

par exemple), affirme sa prise de distance par rapport à ce même

Occident : il impose ainsi officiellement en 1935 le nom d'Iran,

que les iraniens lui donnent depuis des temps immémoriaux, à

la place de celui de Perse, qui lui a été donné

par les Grecs dans l'Antiquité.

-

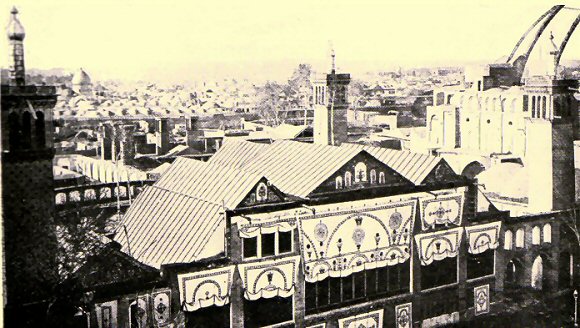

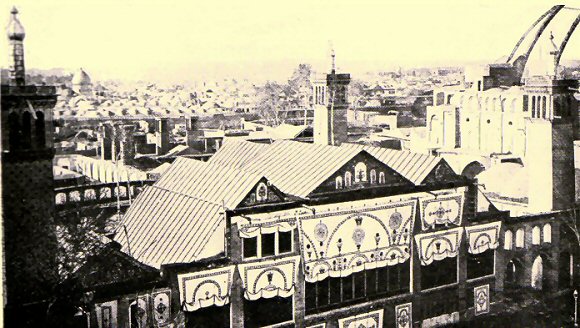

Téhéran

au début du XXe siècle

Alors que l'Iran

avait adopté une position neutre pendant la Première guerre

mondiale, le Rézâ Shah, lors du Second conflit mondial, prend

fait et cause pour l'Allemagne nazie et tente de bloquer le ravitaillement

par son territoire de l'Union soviétique. Une attitude qui provoque

l'invasion simultanées de l'Iran par les armées soviétiques

et britanniques (25 août 1941) et la déposition du Shah, le

16 septembre, qui devra s'exiler en Afrique du Sud, où il mourra

trois ans plus tard. Rezâ Shah est remplacé par son fils,

Mohammed Rezâ Shah Pahlavi, qui, tout en maintenant un régime

dictatorial, aussi répressif et brutal que celui de son père,

se montrera plus conciliant vis à vis des Occidentaux.

Les premières

années du règne du jeune Mohammed Rezâ, peu préparé

au pouvoir, se signalent surtout par l'action de ses premiers ministres.

Notamment celle du redoutable général Razmârâ,

nommé en 1950, et qui sera assassiné le 7 mars 1951 par des

islamistes, et surtout celle de Mohammedd Hedayat Mossadegh, dont la famille

était proche de l'ancien régime des Qadjars, et est le chef

du Front national, un parti anglophobe. Mossadegh tente d'engager une réforme

agraire, mais avant tout, il nationalise l'Anglo-Iranian Oil Company (AIOC)

(nom de l'APOC depuis 1935). Cette politique, aussi bien que l'esquisse

de rapprochement de Mossadegh avec le Hezb-e Tudé (parti Toudeh,

de gauche, fondé en 1942), effraient le shah, l'armée, et

l'oligarchie terrienne. Mohammed Rézâ

désigne un nouveau premier ministre, le général Zâhedi,

ancien soutien des Nazis. Il s'ensuit un soulèvement qui conduit

le Shah à se réfugier en Europe (août 1953). Mais les

Américains, grâce à l'action de la CIA, le replacent

rapidement sur le trône, accordent leur soutien au général

Zâhedi, et Mossadegh se retrouve en prison pour trois ans.

Ces événements

permettent aux États-Unis de prendre pied dans le pays, notamment

au travers d'une participation importante au consortium créé

dès 1954 pour l'exploitation du pétrole, et d'y occuper la

place qui était jusque-là celle du Royaume-Uni. Les États-Unis

aideront à une certaine modernisation de l'Iran, que le Shah prendra

en main à partir de 1963 : industrialisation, petite réforme

agraire, droit de vote accordé aux femmes, politique de santé

publique, etc. - qui mécontente une large partie de la population,

très conservatrice, tout en favorisant l'émergence d'une

classe moyenne urbaine, qui, elle, aspire à plus de liberté.

Ce sera la limite de cette vague de réformes appelée la Révolution

blanche. Le régime, dans le même temps muselle la presse,

et accentue la répression contre l'opposition de gauche, et plus

spécialement contre le parti Toudeh, qui sera laminé par

les exactions de la Savak, la police secrète. De plus en

plus despotique, et déconnecté de la réalité

du pays, le Mohammed Rezâ fait pendre à tout-va ses opposants,

et ne perçoit pas l'ampleur des mécontentements. Finalement,

la seule force encore capable de s'opposer encore à lui va être

celle des religieux. Ce sont eux qui le feront tomber.

La République

islamique

Une mise en cause

dans la presse officielle en 1978 du haut dignitaire chiite, l'ayatollah

Ruhollah Khomeyni, en exil (en Irak, puis en France) depuis 1964, date

à laquelle il s'était opposé à la révolution

blanche, a été le point de départ de grands mouvements

de protestation contre le régime de Mohammed Rezâ. Tous les

mécontentements se sont cristallisés dans cette rébellion

de masse, initiée par les religieux, mais à laquelle se sont

aussi jointes toutes les autres composantes de l'opposition, y compris

ce qui restait de marxistes dans le pays. Après une grande manifestation

à Téhéran le 12 décembre, le Shah se voit contraint

à la fuite, laissant en place, à partir du 16 janvier 1979,

un gouvernement, dirigé par le premier ministre, Chapour Bakhtiar.

La sinistre Savak est dissoute, les prisonniers politiques sont libérés,

Khomeyni est autorisé à revenir en Iran, mais l'autorité

de l'État ne parvient pas à être rétablie. Fin

mars, un référendum approuve largement l'instauration d'une

République islamique.

L'Iran va ensuite

se trouver de plus en plus isolé sur la scène internationale.

En particulier, à partir de la crise des otages (le personnel de

l'ambassade américaine à Téhéran est retenu

en otage pendant 444 jours, entre le 4 novembre 1979 et le 20 janvier

1981, par des étudiants qui réclament l'extradition de Mohammed

Rezâ, alors réfugié aux États-Unis).

En septembre 1980,

l'Irak lance une invasion contre l'Iran, rapidement bloquée, mais

qui va être mise à profit dans un premier temps par Khomeyni

pour mettre à l'écart ses anciens alliés et renforcer

les positions des seuls religieux. A partir de 1983, une contre-offensive

permet de repousser les Irakiens et installe durablement le conflit dans

une guerre de positions à la frontière entre les deux pays.

La guerre Iran-Irak ne se terminera qu'en 1988, et laissera un terrible

bilan économique et humain (on parle d'un million de morts).

L'ayatollah Khomeyni

meurt en juin 1989, laissant ouverte une crise de succession. L'ayatollah

Montazeri, d'abord pressenti, mais jugé trop ouvert aux réformes

est écarté; et deux pragmatiques finissent par s'en tirer

à leur avantage : l'ayatollah Ali Khamenei, ancien président

prend la succession de Khomeyni, comme Guide suprême de la Révolution,

Ali Hachemi-Radfandjani se fait élire président de la République.

En 1997, l'hodjatoleslam Mohammed Khatami, ancien ministre de la culture

ayant été écarté après avoir donné

quelques signes de souplesse, lui succède à la présidence.

Les réformateurs fondent sur lui beaucoup d'espoirs, et le pays

lui renouvellera encore sa confiance en 2001. |

|