|

On donne

le nom de Bestiaires à certains poèmes didactiques

composés au XIIe et au XIIIe

siècle et consacrés à la description des moeurs

des animaux, mais où les auteurs s'attachaient surtout à

développer des allégories

pouvant rappeler aux fidèles quelques supposées vérités

morales ou religieuses.

Le bestiaire n'est à vrai dire qu'une

partie du Physiologus. Sous ce dernier nom, dont le sens précis

n'est pas bien déterminé, on désignait dès

le Ve siècle de notre ère

une sorte de résumé des connaissances en histoire

naturelle les plus utiles à l'instruction religieuse. En 494,

un concile déclara apocryphe un Physiologus qui circulait

sous le nom de saint Ambroise. On a attribué

à saint Epiphane un commentaire du Physiologus qui nous est

parvenu. Au XIe siècle une rédaction

passait, sans aucun fondement, pour être de saint Jean

Chrysostome.

Le Physiologus dans ses différentes

rédactions, qui sont nombreuses, réunit la description des

pierres précieuses à celle des animaux, mais la partie consacrée

aux animaux est de beaucoup la plus considérable : elle a donné

naissance aux bestiaires et plus tard aux volucraires,

tandis que la description des pierres a produit de son côté

des ouvrages spéciaux connus sous le nom de lapidaires.

-

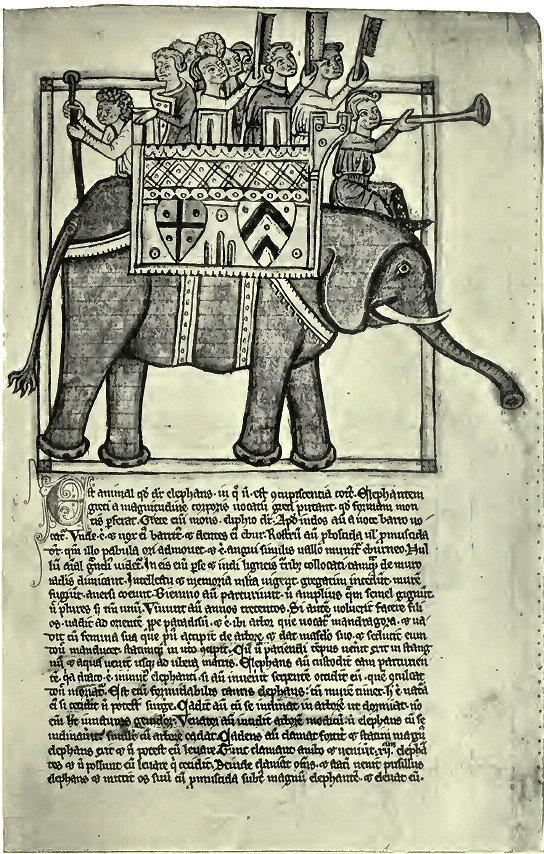

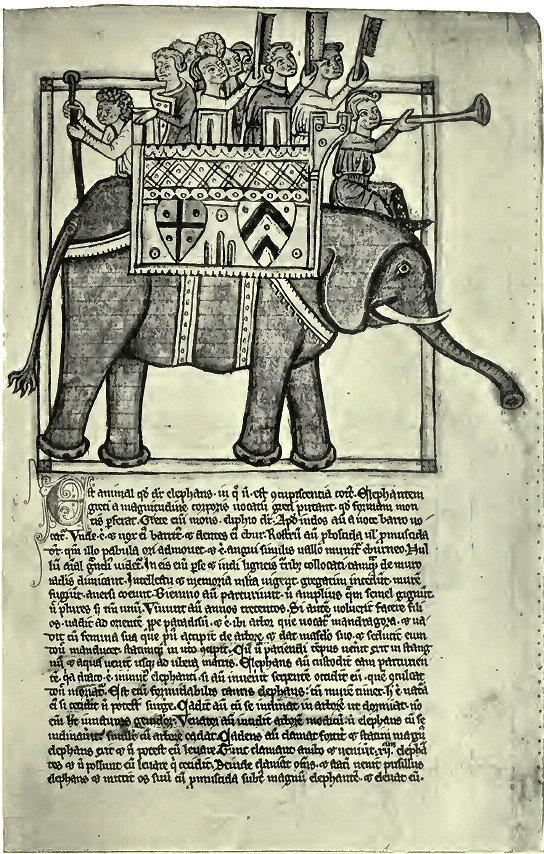

Un

éléphant représenté sur un Bestiaire.

Les bestiaires français les plus

connus sont ceux de Philippe de Thaun (ou de Than), de Guillaume, clerc

de Normandie,

et de Richard de Fournival. Nous allons les passer rapidement en revue.

Philippe

de Thaun.

Philippe de Thaun, chevalier normand établi

en Angleterre, appartenait à

la famille des seigneurs de la terre de Than, près de Caen,

qui s'est éteinte au XVe siècle.

Ses oeuvres ont pour titres : Bestiaire et Livre des Créatures,

et sont traduites du latin.

Il a dédié son ouvrage à

Aélis (Adélaïde) de Louvain, femme de Henri Ier,

roi d'Angleterre, et a dû

par conséquent le composer vers 1130. Il ne le donne lui-même

que comme une traduction de la grammaire, c.-à-d. du latin

:

Phelipes

de Thaun

En franceise raisun

Ad entrait Bestiaire,

Un livre, de grammaire.

En effet, malgré ce nom de bestiaire,

ce n'est qu'une reproduction de l'ancien Physiologus, puisqu'à

la suite des quadrupèdes et des oiseaux il y parle des pierres précieuses.

Quelques détails sur cette oeuvre, la plus ancienne que nous possédions

en français, feront comprendre comment les auteurs médiévaux

traitaient ce sujet et nous dispenseront d'insister sur les oeuvres postérieures.

A côté des animaux réels

figurent quelques animaux imaginaires, bien connus, pour la plupart, des

mythologues, notamment la licorne, la sirène,

etc. Philippe de Thaun parle d'abord de quelques animaux qui peuvent servir

d'emblème à Jésus-Christ

: le lion, le monoceros (licorne), la panthère,

etc. La partie antérieure du corps chez le

lion, qui est large et puissante, représente

la divinité du Christ; la partie postérieure, plus grêle

et plus faible, l'humanité du Christ, etc. Six animaux sont les

emblèmes du Christ, onze de l'homme, six du Diable.

Mêmes divisions en ce qui concerne les oiseaux : la perdrix représente

le diable; l'aigle, la caladre, le phénix, le pélican et

la colombe représentent le Christ, la tourterelle représente

l'Eglise, et enfin l'homme trouve son symbole dans la houppe, l'ibis, la

foulque et le nycticorax (fresaie).

-

|

La Licorne

« Monosceros

est beste,

un corn ad en la

teste,

pur çeo ad

si a nun.

de buc ele ad façun.

par pucele est prise,

or oëz en quel

guise.

quant hom le volt

cacer

et prendre et enginner,

si vent hom al forest

u sis repaires est;

la met une pucele

hors de sein sa

mamele,

e par odurement

monosceros la sent;

dunc vent a la pucele,

si baiset sa mamele,

en sun devant se

dort,

issi vent a sa mort;

li hom survent atant,

ki l'ocit en dormant,

u trestut vif le

prent,

si fait puis sun

talent,

grant chose signefie,

ne larei nel vus

die.

Monosceros griu est,

en franceis un-corn

est :

beste de tel baillie

Jhesu Crist signefie;

un deu est e serat

e fud e parmaindrat;

en la virgine se

mist,

e pur hom charn

i prist,

e pur virginited,

pur mustrer casteed,

a virgine se parut

e virgine le conceut.

virgine est e serat

e tuz jurz parmaindrat.

ores oëz brefment

le signefïement.

Ceste beste en verté

nus signefie dé;

la virgine signefie,

sacez, sancte Marie;

par sa mamele entent

sancte eglise ensement;

e puis par le baiser

çeo deit

signefïer,

que hom quant il

se dort

en semblance est

de mort :

dés cum home

dormi,

ki en cruiz mort

sufri,

ert sa drestructïun

nostre redemptïun,

e sun traveillement

nostre reposement.

si deceut dés

dïable

par semblant cuvenable;

anme e cors sunt

un,

issi fud dés

et hum,

e içeo signefie

beste de tel baillie.-»

-

(Philippe

de Thaun, Bestiaire).

|

Guillaume,

clerc de Normandie.

Le clerc normand Guillaume, qui écrivait

une centaine d'années après Philippe de Thaun son Bestiaire

divin, n'a guère fait que répéter avec plus de

développement ce qu'avait dit son prédécesseur : l'ordre

des animaux est un peu interverti, il y a quelques additions, quelques

suppressions, mais l'esprit est absolument le même.

Richard

de Fournival.

Au contraire, Richard de Fournival a voulu

rajeunir une vieille forme littéraire en y apportant un esprit tout

nouveau. Son Bestiaire d'amour, composé vers 1240, est adressé

à sa dame : il fait défiler sous ses yeux la plupart des

animaux dont les bestiaires avaient l'habitude de parler, mais ce ne sont

plus des allégories divines ou morales qu'il en tire; partout il

voit l'emblème de la femme et des choses de l'amour, et l'ensemble

de son oeuvre est un plaidoyer ingénieux pour décider sa

dame à répondre favorablement à ses voeux. Richard

de Fournival a composé son bestiaire en prose; il en a plus tard

commencé la versification, mais ne semble pas l'avoir terminée.

(A. Thomas / T.).

|

Collectif,

Bestiaire

du Moyen âge, Somogy, 2004. Collectif,

Bestiaire

du Moyen âge, Somogy, 2004.

En

bibliothèque - Les PP. Martin

et Cahier ont donné, dans leurs Mélanges archéologiques;

d'après un manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal à

Paris, un Bestiaire en prose picarde du commencement du XIIIe siècle.

- Hippeau, Le Bestiaire divin de Guillaume, clerc

de Normandie, Introduction, Caen, 1852, in-8°. |

|

|