| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| Histoire de l'art > La peinture |

|

La peinture en Scandinavie |

| Norvège.

L'√©cole de peinture norv√©gienne est toute moderne. Les tableaux ant√©rieurs au XIXe si√®cle, de nature religieuse, se rattachent tous √† des √©coles √©trang√®res et on ne saurait y reconna√ģtre une tradition artistique propre √† la Norv√®ge Adolf Tidemand (1814-1876)

et son ami Hans Gude (1825-1903) se

rattachent tous deux à l'école de Dusseldorf

Une Noce dans le Hardanger, par Tidemand et Gude (1848). A la m√™me g√©n√©ration appartiennent encore les paysagistes : Morten M√ľller (1828-1911), Erik Bodom (1829-1879), etc.; les peintres d'histoire Knud Bergslien (1827-1908), P.-M. Arbo (1831-1892), V.-S. Lerche (1827-1892), etc. Si dans les artistes qu'on vient de citer l'influence de l'√©cole de Dusseldorf se fait encore plus ou moins sentir, on ne la retrouve plus chez Carl Sundt-Hansen (1841-1907), le plus remarquable successeur de Tidemand, ni chez Ludvig Munthe (1841-1896), un paysagiste √† la mani√®re de la grande √©cole fran√ßaise. D'autres feront encore leurs √©tudes √†

Karlsruhe

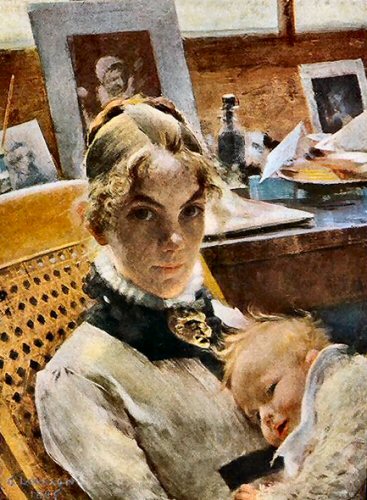

Mère endormie avec un enfant, par Christian Krohg (1883). On ne saurait, dans cette liste, forcément

incomplète mais qui suffit à donner une idée du développement pris

par la peinture en Norvège à la fin du XIXe

siècle et au début du siècle suivant, omettre ni Edvard Munch

(1863-1944), peintre très personnel,

plus poète parfois que peintre (l'Enfant malade, Nuit d'été, Angoisse,

le Cri, etc.), ni Gerhard Munthe (1849-1929),

qui a produit, en s'inspirant des anciens procédés nationaux, une véritable

révolution dans l'art de la tapisserie

(Sigurd, le Roi et la Paysanne, Illustration des sagas, etc.), ni

enfin l'excellent aquafortiste Johan Nordhagen (Arne Garborg, les Vieillards

solitaires, portrait de Nansen, etc., Exposition

de 1900).

Madone, par Edvard Munch (1895). Suède.

Nombreux sont les artistes suédois au

XVIIIe

siècle en 1735, K.-G. Tessin

avait fondé l'Académie des beaux-arts - mais,

sauf les deux Lorens Rasch, le père (1702-1766)

et le fils (1733-1805), K.-P.-G. Pilo

(1711-1793), Pehr Hilleström (1732-1816),

le peintre religieux Per Hörberg (1746-1816)

et quelques autres qui restent en Suède

Pehr Hilleström, Autoportrait. Le portraitiste

K.-F. von Breda (1759-1818) fait la

transition entre cette époque et le XIXe

siècle. C'est de lui que relèvent les peintres

d'histoire, A. Lauréus (1783-1823)

et J.-G. Sandherg (1782-1854). Olof

Södermark (1790-1848) et G.-U. Troili

(1815-1875), son disciple, ont laissé

tous deux, et surtout le premier, des portraits d'une rare délicatesse,

tandis que leurs contemporains K.-F. Kiörboe (1799-1876),

en France et, Egron Lundgren (1815-1875),

en Angleterre, se révélaient

l'un habile animalier et bon portraitiste, l'autre aquarelliste

très vivant et spirituel, et que K.-J. Fahlcrantz (1774-1861),

leur a√ģn√©, et N.-J. Blomm√©r (1816-1853),

excellaient dans la représentation des scènes et de la nature du Nord.

Vers le milieu du siècle l'influence des écoles

allemandes est très sensible chez les peintres suédois.

Dimanche soir dans une ferme de Dalécarlie, par Amalia Lindegren (1860). C'est à Munich

ou à Dusseldorf

Le Jeu, par August Malmström (1865). Il est plus difficile de rattacher à une

école, malgré certaines influences assez apparentes, des peintres aussi

scandinaves ou personnels que E. Winge (1825-1896),

et August Malmström (1829-1901), parmi

ceux de la génération précédente et, parmi les jeunes, Carl Larsson

(1853-1919) : Jour de fête, Devant

la glace, etc ., Exposition de 1900;

Anders Zorn (1860-1920) : Mère,

Nuit du 24 juin, Portrait du roi Oscar II, Exposition de 1900;

on encore l'animalier Bruno Liljefors (1860-1939)

: Grues, Grand Duc, Cygnes, etc., Exposition de 1900,

et le portraitiste Oscar Björck (1860-1929)

: Portrait du prince Eugène, du comte Wrangel, etc., Exposition

de 1900.

Portrait de sa femme et de sa fille, par Carl Larsson (1885). Pour finir, encore quelques noms de peintres ayant presque tous figur√© avec distinction √† l'Exposition universelle de 1900, cit√©s ici un peu au hasard : Per Ekstr√∂m (1844-1935) : Soleil du matin, etc.; Robert Thegerstr√∂m (1857-1919) Cr√©puscule; G. Albert (Nuit sur la c√īte), R. Bergh (Portrait d'Eva Bonnier, etc.), G. Fj√§stad, A. Gerle, O. Hesselbom, E. Jansson, Nils Kreuger, G. et Hanna Pauli, A. Sj√∂berg, C. Wilhemson, etc. Comme aquafortiste, Axel H√§gg (1835 - 1921) s'est acquis une grande r√©putation. Dans l'illustration, C. Larsson, d√©j√† nomm√©, et Vicke Andr√©n (1856-1930) sont remarquables. (Th. Cart). Depuis 1900.

Asger Jorn (Danemark), cofondateur du mouvement COBRA (Copenhague, Bruxelles, Amsterdam), est un repr√©sentant de l'art abstrait et de l'expressionnisme dans les ann√©es 1940 et 1950. Au cours de la m√™me p√©riode, Vilhelm Hammersh√łi (Danemark), connu pour ses int√©rieurs tranquilles et ses paysages urbains m√©lancoliques, est un peintre cl√© du symbolisme danois. Dans la seconde moiti√© du XXe si√®cle, on remarque Per Kirkeby (Danemark) , qui travaille avec l'abstraction et les textures riches, et dont l'influence continue de se lire dans l'art scandinave contemporain. Egalement notable, Karin Mamma Andersson (Su√®de), avec ses oeuvres narratives et charg√©es de symbolisme, qui puisent dans les traditions nordiques et l'expressionnisme. Erik Bulatov (Norv√®ge), artiste conceptuel se signale par ses oeuvres combinant des √©l√©ments textuels et visuels. Parmi les contemporains, Olafur Eliasson (Islande/Danemark) , artiste reconnu internationalement, utilise la lumi√®re, l'eau et d'autres √©l√©ments naturels pour cr√©er des installations immersives et interactives, comme The Weather Project √† la Tate Modern en 2003. Le duo d'artistes Elmgreen & Dragset (Danemark/Norv√®ge) est connu pour leurs installations provocatrices et leurs sculptures publiques, comme Prada Marfa au Texas (2005). Ragnar Kjartansson (Islande), artiste performeur et vid√©aste, aborde les th√®mes de la m√©lancolie, de la r√©p√©tition et de la dur√©e.

|

| . |

|

|

|

||||||||

|