| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| Cambridge,

Camboritum,

Cantabrigia

est une ville d'Angleterre Elle portait autrefois le nom de Grantebridge

et fut ravagée en 871 par les Danois. Guillaume le Conquérant y construisit

un ch√Ęteau-fort; en 1249, de vives querelles √©clatent entre le corps

de ville et les étudiants; en 1643, Cromwell,

qui avait été étudiant à Sidney-Sussex-College, et député de l'Université

au Parlement, occupa la ville. Depuis, aucun événement intéressant l'histoire

g√©n√©rale n'a eu Cambridge pour th√©√Ętre. Les rues sont presque toutes

étroites et irrégulières. Dix ponts traversent la Cam, qui est entièrement

bordée par des pelouses appartenant aux divers collèges de l'Université.

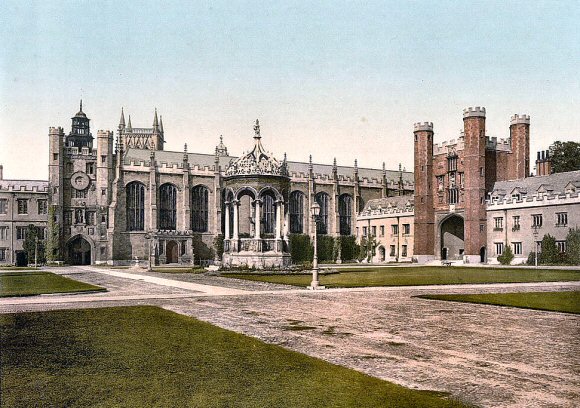

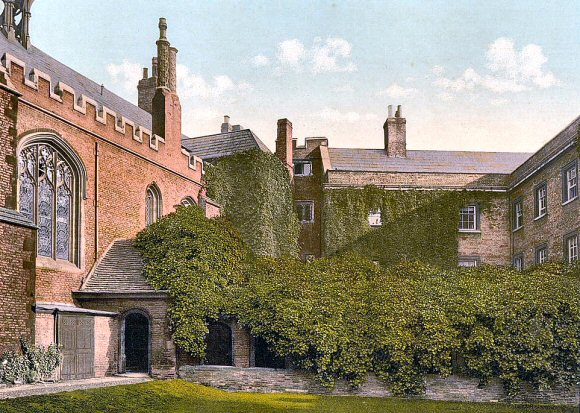

Le Trinity College, à Cambridge. Histoire

de l'université de Cambridge.

¬ę les uns, dit le chroniqueur, all√®rent √† Cambridge, d'autres √† Reading ¬Ľ.Il est probable que Cambridge re√ßut aussi des √©tudiants du continent, lors de la grande √©migration de l'Universit√© de Paris en 1229, car, dans une charte de 1231, Henri III parle des ¬ę multitudes qui sont venues √† Cambridge pour √©tudier, e diversis partibus tam cismarinis quam transmarinis ¬Ľ. Henri III, √† la m√™me date, parle de la consuetudo Universitatis de Cambridge, de son chancelier et de ses ¬ę ma√ģtres ¬Ľ. Des lettres de Gr√©goire IX √† l'√©v√™que d'Ely (14 et 15 juin 1233) confirment ces renseignements. Toutefois, l'Universit√© de Cambridge para√ģt avoir √©t√©, au XIIIe si√®cle, m√©diocrement organis√©e; la discipline y laissait beaucoup √† d√©sirer; les querelles y √©taient continuelles entre les √©coliers, les bourgeois et les repr√©sentants de l'√©v√™que d'Ely. ¬ę Le d√©sordre, dit le P. Denifle, y √©tait sans cesse √† l'ordre du jour. ¬ĽLes privil√®ges de Cambridge furent confirm√©s en 1255 par le roi d'Angleterre, pr√©cis√©s par l'√©v√™que d'Ely en 1276. Comme √† Oxford, toutes les facult√©s furent de bonne heure repr√©sent√©es dans l'universit√© de la Cam; l'√©v√™que d'Ely parle en 1295 des ¬ę ma√ģtres en th√©ologie et des autres facult√©s ¬Ľ. Comme √† Oxford, les dominicains et les franciscains √©taient en possession de l'enseignement th√©ologique. Comme √† Oxford, les √©coliers √©taient divis√©s √† Cambridge en australes et boreales d√®s l'ann√©e 1261. Les deux premiers coll√®ges ou hospices

pour les pauvres étudiants furent fondés à Cambridge par Hughes de Balsham,

évêque d'Ely, qui soumit son collège de Saint-Jean-l'Evangéliste à

la règle des étudiants du collège de Merton, à Oxford, et qui fonda

en 1284 ¬ę deux h√ītels ¬Ľ pr√®s de l'√©glise de Saint-Pierre, d'o√Ļ Saint-Peter's

college on Peterhouse.

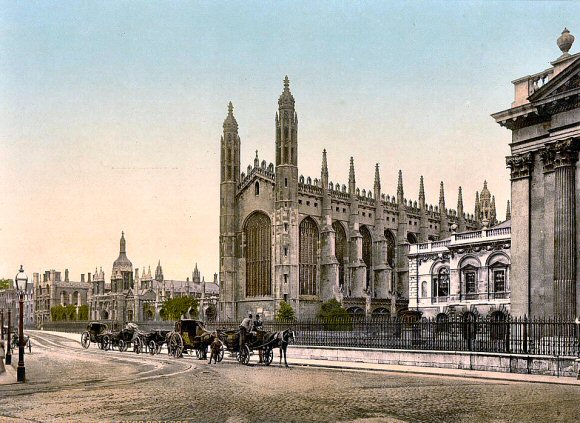

Le King'sCollege, à Cambridge, vers 1900. Enfin, le 9 juin 1318, le pape Jean XXII confirma en bloc tous les privilèges de l'Université de Cambridge, royaux et pontificaux, et ordonna solennellement ut in loco Cantebrigie sit de cetero studium generale. C'est de cet acte de Jean XXII que date officiellement le studium generale de Cambridge, de même que l'Université de Montpellier, florissante au commencement du XIIIe siècle, date officiellement d'une bulle de Nicolas IV en 1289. A Cambridge, comme dans toutes les autres

universités, le XIVe siècle vit se multiplier

les collèges. En 1324, Hervey de Stanton, chancelier de l'Echiquier, fonda

Michaelhouse. Pembroke Hall est de 1347. Un vicaire général du diocèse

d'Ely, Edmund Gonville, obtint en 1348 d'Edouard IlI la permission d'établir

¬ę un coll√®ge pour vingt scholars ¬Ľ qui porte encore son nom. Le canoniste

W. Bateman, évêque de Norwich, qui fut un des premiers écoliers de Gonville

College, fonda Trinity Hall, collège plus spécialement réservé aux

étudiants en droit. Deux guildes de la ville de Cambridge établirent

en 1352 Corpus Christi College, en souvenir de leurs membres frappés par

la grande peste; Corpus Christi est un collège essentiellement clérical

et théologique. Clare Hall (1359) doit son origine à une comtesse de

Clare; il compte parmi ses gloires des hommes comme Latimer, Cudworth,

Tillotson, lord Hervey et Cole.

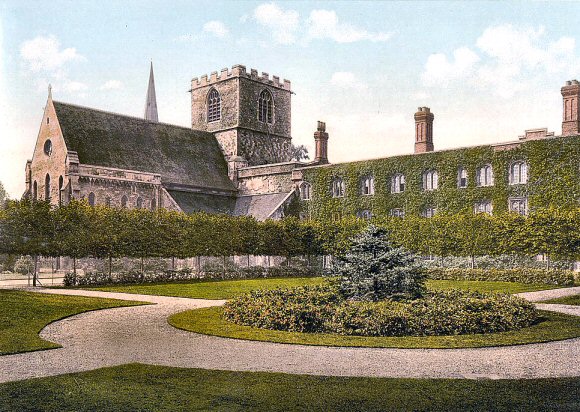

Le Jesus College, à Cambridge. Le XVe

siècle fut une période de décadence ou de torpeur pour l'Université

en général; sous la dévote dynastie de Lancaster, l'ultramontanisme

le plus strict y

Oxford pr√©c√©da Cambridge de plusieurs ann√©es dans le chemin de la Renaissance. Cambridge n'y fut engag√©e qu'au commencement du XVIe si√®cle par Erasme et l'√©v√™que Fisher. Fisher devint ma√ģtre de Michaelhouse en 1497 et confesseur de la m√®re d'Henri VII, lady Margaret, comtesse de Richmond. Cette illustre femme pla√ßa Fisher dans l'une des chaires de th√©ologie qu'elle fonda √† Cambridge; et sur les conseils de Fisher, Christ's College fut pourvu par lady Margaret, en 1505, de biens immenses et d'un r√®glement lib√©ral qui prescrit ¬ę des lectures r√©gu li√®res sur les oeuvres des po√®tes et des orateurs ¬Ľ. On doit enfin √† lady Margaret la substitution d'un grand et magnifique coll√®ge, celui de Saint-Jean-l'Evang√©liste, √† l'ancien couvent des hospitaliers de Cambridge (1511). Le code donn√© √† Saint-John's College par Fisher en 1530 peut √™tre consid√©r√© comme l'expression derni√®re des vues de Fisher en mati√®re d'√©ducation coll√©gial, vues mitoyennes entre celles du Moyen √Ęge et de la Renaissance. Fisher recommande encore l'√©tude de Duns Scot, mais il prescrit, pour les √©tudiants les plus aptes, celle de l'h√©breu et du grec, et il ordonne qu'un fellow sur quatre prenne l'habitude de pr√™cher le peuple en anglais. C'est vers 1510, entre les fondations de

Christ's Church et de Saint-John's, qu'Erasme fut amené à Cambridge par

sa destinée vagabonde. Il s'installa à Queen's College, dans une tourelle

qu'on voit encore, et fut nommé titulaire de l'une des chaires de lady

Margaret. Mais son enseignement de la langue grecque ne parait pas avoir

eu grand succès, et il s'enferma presque absolument dans sa tour de Queen's

o√Ļ il composa le Novum instrumentum. Quand Erasme quitta Cambridge, dans

l'hiver de 1513-1514, il y laissa cependant des élèves, entre autres

Richard Croke, de King 's College; et le flambeau qu'il avait allumé ne

s'éteignit plus.

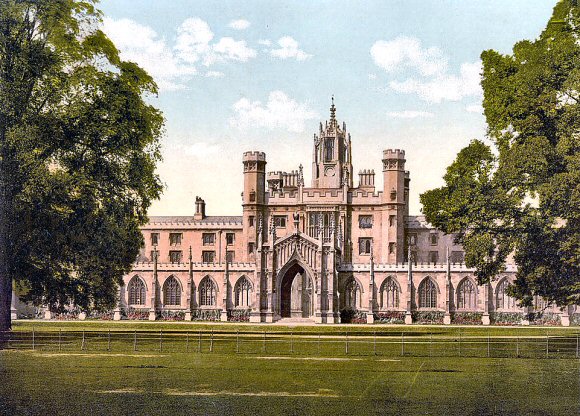

Le St. John's College, √† Cambridge. Ni Erasme ni Fisher n'avaient appris toutefois l'ind√©pendance aux membres de l'Universit√© en g√©n√©ral, car il n'y a rien de plus servile que l'adresse lue en 1520 au cardinal Wolsey quand ce tout-puissant ministre, connu pour √™tre plus favorable a Oxford qu'√† Cambridge, vint visiter le fief universitaire de son ennemi (Fisher) l'√©v√™que de Rochester. Avant l'introduction des √©crits de Luther en Angleterre, Cambridge √©tait d√©j√† entr√©e en pleine effervescence r√©formatrice. Il suffit de citer les noms de R. Barnes, de W. Paynell, de G. Stafford. Une soci√©t√© de jeunes Cambridge men, qui tenait ses assises √† White Horse Inn (sur l'emplacement actuel du Bull Hotel), se forma pour commenter les premiers pamphlets venus d'Allemagne; William Tyndale, le fameux traducteur du Nouveau Testament, en √©tait l'√Ęme. Latimer devint bient√īt apr√®s le chef du parti de la R√©forme √† Cambridge. C'est Thomas Cranmer, alors fellow de Jesus College, qui sugg√©ra, dit-on, √† Henri VIII de soumettre la question du divorce aux universit√©s de la chr√©tient√©. Quand la question lui fut, en effet, soumise, Cambridge fit encore preuve d'une basse condescendance √† la volont√© des puissants de la terre; elle √©tait d√®s lors acquise en majorit√© au protestantisme. Le supplice de Fisher (1535) et l'av√®nement de Thomas Cromwell apr√®s la mort de Wolsey la confirm√®rent dans ces sentiments. Des r√©formes graves, qui marquent la fin

du Moyen √Ęge et l'av√®nement des temps modernes, suivirent aussit√īt.

Les injonctions royales de 1535 imposèrent aux membres de l'Université

l'aveu de la suprématie royale, la suppression de l'enseignement du droit

canon, la substitution de la Bible aux Sentences comme manuel et text book

de l'humanisme à la scolastique. En 1540, cinq chaires royales furent

fondées : théologie, droit civil, physique, hébreu, grec. En même temps,

la discipline était améliorée. Du vice-cancellariat de Smith (1543-1544)

date un important statut sur l'immatriculation des étudiants. Mais les

collèges de Cambridge coururent un terrible danger à la fin du règne

d'Henri VIII. II fut question de les dissoudre, comme l'avaient été les

monastères, et de confisquer leurs biens. Le master de Corpus Christi,

Parker, réussit à détourner l'orage; et, en 1546, Henri VIII et Catherine

Parr fondèrent, au contraire, le plus considérable des collèges de Cambridge

et m√™me de l'Angleterre enti√®re : ¬ę Trynitie College, within the

towne and universitie of Cambrydge, of King H. the Eights foundacion.

¬Ľ

Le clo√ģtre du Queen's College, √† Cambridge. La r√©forme n'alla pas toutefois sans troubles et sans abus. Cambridge protestante perdit une partie de ses ma√ģtres et de ses √©tudiants. Ceux qui rest√®rent ne v√©curent pas avec la dignit√© de leurs anciens. Les statuts de 1549, d'ailleurs ¬ę brefs, clairs et raisonnables ¬Ľ, ne rem√©di√®rent pas au mal. Cambridge tomba assez bas sous les r√®gnes d'Edouard VI et de Marie. Mais une nouvelle √®re de prosp√©rit√© commen√ßa avec l'av√®nement d'Elisabeth. Cambridge √©tait consid√©r√©e au milieu du XVIe si√®cle comme l'un des principaux foyers de la R√©forme, aussi bien que Wittenberg ou Marburg. De l√† la haine que lui avait port√©e Marie la Catholique; de l√† la faveur que lui t√©moigna Elisabeth. Sir William Cecil, chancelier de l'Universit√©, fut du reste un nouveau Fisher aupr√®s de cette nouvelle lady Margaret. C'est √† Cecil et √† Parker qu'il faut reporter tout l'honneur des progr√®s accomplis depuis 1558 jusqu'√† la fin du si√®cle. Il y eut √† Cambridge 28 bacheliers √®s-arts en 1558, 114 en 1570, 277 en 1583. En 1569, un certain Thomas Cartwright fut appoint√© professeur de th√©ologie; c'√©tait un puritain; il combattit les principes et la discipline de l'Eglise d'Angleterre; deux partis se dessin√®rent aussit√īt et une lutte entre les mod√©r√©s et les intransigeants de la R√©forme allait compromettre le renouveau de l'Universit√©, quand Elisabeth Ire y mit bon ordre. Cartwright fut puni, malgr√© l'opposition des jeunes ma√ģtres √®s-arts et, en septembre 1570, un code de statuts fut promulgu√© pour substituer √† l'ancienne constitution acad√©mique, en somme repr√©sentative et d'un caract√®re lib√©ral, un gouvernement oligarchique, concentr√© entre les mains des heads (capita) des coll√®ges. Cambridge √©tait surtout une √©cole de th√©ologie; les statuts d'√Člisabeth d√©cid√®rent qu'en pratique les doctrines qui y seraient enseign√©es seraient des doctrines agr√©√©es ou officielles. Les √©tudes lib√©rales ne se maintinrent plus qu'√† l'√©tat de tradition morte. Mais l'orthodoxie forc√©e de l'enseignement th√©ologique entra√ģna naturellement des protestations de la part des dissidents, puritains et autres; Elisabeth n'eut d'autre moyen, pour apaiser ces protestations, que l'expulsion des m√©contents, lesquels se r√©pandirent sur le continent. Tel fut le sort de l'Universit√© jusqu'au commencement du XVIIe si√®cle. Quant aux coll√®ges, ils furent enrichis par un acte de sir Thomas Smith, qui modifia heureusement les clauses ordinaires de leurs contrats avec les tenanciers de leurs biens (Act for the maintenance of the colleges in the Universities); et deux nouveaux √©tablissements furent cr√©√©s : en 1584, Emmanuel College par sir W. Mildmay; en 1596, Sydney Sussex College par la comtesse de Sussex. Pendant la premi√®re moiti√© du XVIIIe si√®cle, l'histoire de l'Universit√© de Cambridge pr√©sente peu de noms et peu de faits notables. Gr√Ęce aux efforts de sir Edward Coke, le privil√®ge d'envoyer deux repr√©sentants au Parlement fut accord√© aux Universit√©s d'Oxford et de Cambridge; des controverses s'√©lev√®rent aussit√īt au sujet du mode d'√©lection de ces repr√©sentants (1603-1604). La guerre civile de 1642-1649 d√©sola Cambridge, dont les docteurs avaient manifest√© des pr√©f√©rences royalistes. Le Parlement ayant impos√© le Covenant aux Universit√©s, il y eut un v√©ritable exode des principaux fellows des coll√®ges de Cambridge: John Cosin, Richard Crashaw, le po√®te, de Peterhouse, Cowley, de Trinity, etc. Oliver Heywood, √©tudiant de Trinity pendant la domination des puritains, nous apprend avec complaisance comment, sous l'influence de ses nouveaux ma√ģtres, agr√©ables au Parlement, ¬ę il commence d√©j√† √† pr√©f√©rer Perkins, Preston, Bolton et Sibbes √† Aristote et √† Platon ¬Ľ. Le Parlement Barebone, dans sa haine pour la ¬ę science charnelle ¬Ľ, discuta s√©rieusement l'abolition totale des universit√©s. La Restauration amena de meilleurs jours et le puritanisme disparut √† Cambridge avec une si √©tonnante rapidit√© que Samuel Pepys, qui l'y avait vu r√©gner en 1640, s'√©tonne dans son Diary de n'en plus trouver de traces en 1659. Deux grands mouvements intellectuels ont commenc√© alors √† Cambridge √† peu pr√®s en m√™me temps et ont agi parall√®lement sur les √©tudes. Le mouvement des Cambridge Platonists fut celui qui attira surtout l'attention des contemporains; B. Witchcote, John Smith, R. Cudworth, H. More, les chefs de cette √©cole mi-philosophique, mi-th√©ologique, √©taient des disciples enthousiastes de Platon et de Descartes. Le second mouvement, plus durable, se rattache au d√©veloppement extraordinaire de la ¬ę philosophie naturelle ¬Ľ au XVIIe si√®cle. Barrow et Newton, tous deux fellows de Trinity, en furent les initiateurs. Alors florissaient √† Cambridge Thomas Baker, l'historien de S. John's College; l'hell√©niste Joshua Barnes et surtout Richard Bentley, ma√ģtre de Trinity, qui resta le principal personnage de l'Universit√© jusqu'√† sa mort, arriv√©e en 1742. L'enseignement re√ßut √† Cambridge quelques perfectionnements sous les Georges. La chaire d'histoire moderne date de 1724; celle de g√©ologie de 1727. En juillet 1730 fut inaugur√© le palais du S√©nat, lieu de r√©union des gradu√©s et salle d'examen pour les tripos. Tripos, en argot universitaire de Cambridge, signifie examen, examen comp√©titif. Il est √† remarquer √† ce propos qu'il n'y eut d'abord qu'un seul tripos, celui de math√©matiques. Cambridge, au XVIIIe si√®cle, devint presque exclusivement une √©cole de math√©matiques. Sa th√©ologie, jadis si originale, fut influenc√©e par l√†; elle fut une th√©ologie ¬ę pratique ¬Ľ, ¬ę de sens commun ¬Ľ, celle de Sherlock, d'Edmund Law et de Paley. En 1796, parut le premier annuaire de l'Universit√© (C. U. Calendar). Cet annuaire a √©t√© publi√© r√©guli√®rerement chaque ann√©e depuis 1799. De grandes r√©formes p√©dagogiques ont renouvel√© par la suite la face de l'Universit√©. D'abord, quelques nouveaux coll√®ges ont √©t√© cr√©√©s : Downing College (1800); Selwyn College (1882); Ridley Hall (1881), s√©minaire de l'Eglise √©vang√©lique. Le r√©gime des examens a √©t√© modifi√© de fond en comble; d√®s 1832, il y eut un classical tripos; en 1851, on √©tablit un moral sciences tripos et un natural sciences tr. ; √† partir de 1875, il y a eu un tripos sp√©cial pour le droit (Law tr.) et un autre pour l'histoire (Historical tr.), dont le programme a √©t√© modifi√© en 1888. Cambridge a mis de la sorte ses programmes au niveau des exigences du monde moderne; elle enseigne √† partir de la la fin du XIXe si√®cle l'encyclop√©die compl√®te des sciences, comme il convient √† une v√©ritable universit√©. D'autre part, elle a aussi rajeuni ses statuts. Les Observations on the statutes of the University du doyen Peacock, o√Ļ l'auteur explique l'ancien code √† un point de vue historique, montraient d√©j√† clairement en 1841 l'absurdit√© de r√®glements surann√©s. Une commission fut d√©sign√©e par la couronne, √† la requ√™te de l'Universit√©, pour reviser les statuts d'Elisabeth. Elle fit dispara√ģtre les abus les plus √©normes dans sa r√©√©dition desdits statuts publi√©e en 1858. Mais son oeuvre avait √©t√© timide et incompl√®te. Le docteur Farrar et ses six collaborateurs lanc√®rent en 1867 un manifeste √©loquent : Essays on liberal Education; ce fut le manifeste de Cambridge, de m√™me que le livre fameux de Mark Pattison fut le manifeste d'Oxford. L'Universities of Ox. and Ca. Act de 1877, approuv√© par la reine Victoria en 1882, donna satisfaction √† la plupart des voeux des r√©formateurs : les fellowships des coll√®ges ont √©t√© assujetties √® de sages r√®gles; les coll√®ges ont √©t√© forc√©s de c√©der √† l'Universit√© une partie de leurs revenus : un syst√®me de lectures inlercollegiales a √©t√© mis en vigueur, etc. (Ch.-V. Langlois). Pendant la Premi√®re Guerre mondiale (1914-1918), de nombreux √©tudiants et membres du personnel se sont engag√©s dans l'effort de guerre. L'universit√© a subi des pertes importantes et a √©t√© temporairement transform√©e pour servir d'h√īpital militaire. Apr√®s la guerre, Cambridge a connu une p√©riode de reconstruction et de croissance. De nouvelles facult√©s et laboratoires ont √©t√© construits, notamment le c√©l√®bre laboratoire Cavendish, qui a vu plusieurs d√©couvertes scientifiques majeures, dont celles de Ernest Rutherford. Comme lors de la Premi√®re Guerre mondiale, Cambridge a jou√© un r√īle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. Le travail sur le radar et les contributions √† la science atomique ont √©t√© particuli√®rement notables. Le code de la machine Enigma a √©t√© d√©crypt√© par des universitaires de Cambridge √† Bletchley Park. L'apr√®s-guerre a vu une expansion rapide de l'universit√©, tant en termes d'infrastructure que d'√©tudiants. De nombreuses bourses ont √©t√© introduites pour accueillir un plus grand nombre d'√©tudiants, notamment venus de l'√©tranger. La p√©riode des ann√©es 60 a √©t√© marqu√©e par une expansion massive des sciences sociales et des √©tudes interdisciplinaires. Les mouvements de droits civiques et les r√©volutions culturelles ont √©galement touch√© l'universit√©, avec une augmentation de la participation des femmes et des minorit√©s. Dans les ann√©es 1980 et et 1990, Cambridge a continu√© √† se moderniser et √† s'adapter aux changements technologiques. L'universit√© a jou√© un r√īle cl√© dans la naissance de la Silicon Fen, une r√©gion connue pour ses entreprises technologiques et de biotechnologie, comparable √† la Silicon Valley aux √Čtats-Unis. Dans les ann√©es 2000, l'universit√© a renforc√© ses partenariats avec des entreprises et des institutions de recherche du monde entier. L'accent a √©t√© mis sur l'innovation et l'entrepreneuriat, avec la cr√©ation de plusieurs incubateurs et parcs technologiques. L'universit√© continue d'exceller dans l'enseignement et la recherche. Elle a √©tendu ses programmes pour inclure davantage de cours en ligne et des collaborations internationales. Cambridge reste √† la pointe de la recherche dans des domaines comme l'intelligence artificielle, les √©nergies renouvelables et la m√©decine. Comme beaucoup d'autres institutions, Cambridge a d√Ľ s'adapter √† la pand√©mie de covid-19. Les cours en ligne et les mesures sanitaires strictes ont √©t√© mises en place pour prot√©ger les √©tudiants et le personnel. |

||

| Cambridge.

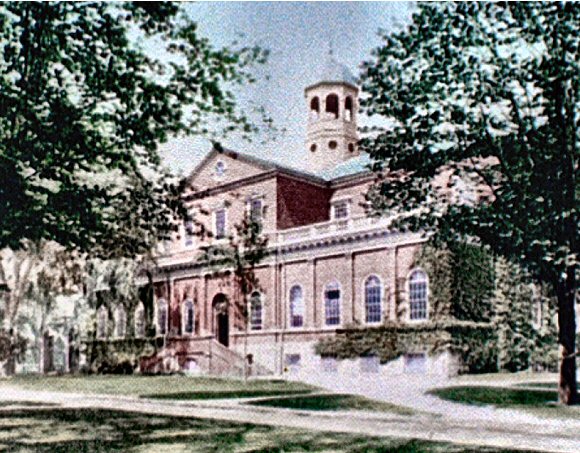

- Le nom de Cambridge est commun √† plusieurs villes des √Čtats-Unis Cambridge (Massachusetts) est situ√©e dans le comt√© de Middlesex, sur la rive nord de la rivi√®re Charles, face √† Boston et Watertown. Sa g√©ographie est largement fa√ßonn√©e par sa relation avec cette rivi√®re, qui forme sa fronti√®re sud et sud-ouest. La ville est bord√©e par Somerville et Arlington au nord, et par Belmont et Watertown √† l'ouest. Le terrain y est g√©n√©ralement plat, une partie importante de la ville, notamment le long du fleuve et pr√®s d'Alewife Brook au nord-ouest, ayant √©t√© construite sur d'anciens pr√©s sal√©s et des zones humides qui ont √©t√© progressivement remblay√©es et d√©velopp√©es au fil des si√®cles. La rivi√®re Charles elle-m√™me est une voie d'eau embl√©matique qui offre des espaces verts et des opportunit√©s de loisirs le long de ses berges, comme les parcs qui s'√©tendent de l'ouest de la ville jusqu'au centre-ville et au-del√†. Le climat de Cambridge est typique de la Nouvelle-Angleterre, avec quatre saisons distinctes : des hivers froids et enneig√©s, des √©t√©s chauds et humides, et des printemps et automnes temp√©r√©s et souvent pittoresques. Cette g√©ographie fluviale et ses anciens espaces humides ont influenc√© l'am√©nagement urbain et le d√©veloppement des diff√©rents quartiers de la ville. L'histoire de Cambridge est l'une des plus riches de l'Am√©rique coloniale et post-coloniale, √©tant profond√©ment li√©e √† la fondation des √Čtats-Unis et au d√©veloppement de l'enseignement sup√©rieur. La ville a √©t√© fond√©e en 1630 par des colons puritains de la colonie de la baie du Massachusetts, qui l'avaient initialement d√©sign√©e comme le site id√©al pour une ville fortifi√©e et la capitale de la nouvelle colonie, l'appelant Newtowne. Cependant, d√®s 1636, la d√©cision fut prise d'y √©tablir un coll√®ge, qui deviendra le Harvard College (aujourd'hui l'Universit√© Harvard, ci-dessous), la plus ancienne institution d'enseignement sup√©rieur aux √Čtats-Unis. En l'honneur de la prestigieuse universit√© anglaise et pour refl√©ter les ambitions intellectuelles des fondateurs, la ville fut renomm√©e Cambridge en 1638. Pendant ses premi√®res d√©cennies, Cambridge est rest√©e une petite colonie rurale centr√©e autour du coll√®ge, servant de centre intellectuel naissant et de lieu de r√©sidence pour les dirigeants coloniaux. Cambridge a jou√© un r√īle pivot dans la R√©volution am√©ricaine. Apr√®s les batailles de Lexington et Concord en avril 1775, Cambridge est devenue le quartier g√©n√©ral de l'arm√©e coloniale. C'est sur Cambridge Common que George Washington prit officiellement le commandement de l'arm√©e continentale en juillet 1775, sous un orme c√©l√®bre (aujourd'hui disparu) connu sous le nom de Washington Elm. Les b√Ętiments de Harvard furent r√©quisitionn√©s pour servir de caserne et d'h√īpital. L'imprimeur Stephen Daye, install√© √† Cambridge, produisit l'une des premi√®res impressions de la D√©claration d'Ind√©pendance avec les noms des signataires. Au cours du XIXe si√®cle, Cambridge connut une croissance significative et se transforma en un centre industriel important, tout en conservant son statut de ville universitaire. Des industries manufacturi√®res se d√©velopp√®rent, notamment l'imprimerie, la fabrication de meubles, la production de bonbons (comme les fameux Necco Wafers), la savonnerie et la verrerie. Le d√©veloppement du r√©seau ferroviaire et l'am√©lioration du transport fluvial facilit√®rent cette expansion. La population augmenta, en partie gr√Ęce √† l'arriv√©e de vagues d'immigrants, notamment des Irlandais fuyant la Grande Famine, puis des Italiens, des Canadiens et d'autres groupes, qui contribu√®rent √† fa√ßonner la diversit√© culturelle de la ville et √† d√©velopper de nouveaux quartiers. Le XXe si√®cle marqua un autre tournant majeur. En 1916, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) d√©m√©nagea de Boston √† son vaste nouveau campus √† Cambridge, le long de la rivi√®re Charles. L'installation du MIT, parall√®lement √† la pr√©sence continue de Harvard, renfor√ßa la position de Cambridge en tant que p√īle mondial de la science, de la technologie et de la recherche. Apr√®s la Seconde Guerre mondiale, les industries traditionnelles d√©clin√®rent progressivement, tandis que la ville se tournait de plus en plus vers une √©conomie bas√©e sur la connaissance, aliment√©e par ses deux grandes universit√©s. La fin du XXe si√®cle et le d√©but du XVIe si√®cle ont vu Cambridge devenir un centre majeur de la biotechnologie et du d√©veloppement logiciel, en particulier dans le quartier de Kendall Square, souvent surnomm√© "le mile carr√© le plus innovant de la plan√®te". Cette transformation a apport√© une prosp√©rit√© √©conomique et une croissance d√©mographique importantes. Cependant, ce dynamisme a √©galement entra√ģn√© des d√©fis majeurs, tels que l'augmentation rapide du co√Ľt du logement, la gentrification et des pressions sur l'infrastructure. Aujourd'hui, Cambridge est une ville dynamique et multiculturelle, internationalement reconnue pour son excellence acad√©mique, son innovation technologique et sa vie intellectuelle foisonnante, tout en √©tant confront√©e √† la n√©cessit√© de g√©rer son d√©veloppement. L'universit√©

de Harvard.

Au fil du temps, Harvard se transforme progressivement d'un coll√®ge religieux en une universit√© moderne et pluraliste. Au XVIIIe si√®cle, elle s'ouvre √† des disciplines plus vari√©es, notamment les sciences naturelles, le droit, la m√©decine et la philosophie morale. Au XIXe si√®cle, sous l'influence de figures comme Charles William Eliot, pr√©sident de l'universit√© de 1869 √† 1909, Harvard adopte un mod√®le d'universit√© lib√©rale, inspir√©e des id√©es allemandes sur la recherche universitaire. Eliot r√©organise les cursus, introduit les enseignements √† la carte (electives), d√©veloppe les laboratoires et promeut la formation de la pens√©e critique par la sp√©cialisation acad√©mique. Au XXe si√®cle, Harvard devient un p√īle de rayonnement scientifique et intellectuel majeur. Elle attire des chercheurs de renomm√©e internationale dans des domaines aussi divers que la physique, la litt√©rature, l'√©conomie, la m√©decine, la biologie ou la philosophie. Des personnalit√©s comme William James, Alfred North Whitehead, B. F. Skinner, Amartya Sen, E. O. Wilson ou Henry Kissinger y enseignent ou y m√®nent des recherches marquantes. L'universit√© joue √©galement un r√īle dans la formation des √©lites am√©ricaines, politiques, juridiques et √©conomiques, et forme de nombreux pr√©sidents des √Čtats-Unis, dont John Adams, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy et Barack Obama. Harvard est aussi un acteur central dans l'√©volution des droits civiques et de la diversit√© acad√©mique. Elle admet √† la fin du XIXe si√®cle ses premi√®res √©tudiantes via le Radcliffe College, puis int√®gre pleinement les femmes dans les ann√©es 1970. L'universit√© se trouve r√©guli√®rement au coeur des d√©bats sur les politiques d'admission, l'√©quit√© selon l'origine, les quotas et l'accessibilit√© √† l'enseignement sup√©rieur. Aujourd'hui, Harvard

regroupe plusieurs facultés (Harvard College, Graduate School of Arts

and Sciences, Harvard Law School, Harvard Medical School, Harvard Business

School, etc.) et gère l'un des plus grands budgets universitaires au monde,

soutenu par un endowment de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Elle incarne une vision de l'université comme espace d'excellence, de

production de savoir, de service public et de débat démocratique. À

travers près de quatre siècles d'histoire, Harvard s'est ainsi affirmée

comme un carrefour intellectuel majeur, o√Ļ tradition et innovation cohabitent,

o√Ļ la rigueur scientifique se conjugue √† un engagement politique et √©thique

dans la société contemporaine.

Harvard House, à l'université de Harvard. Le

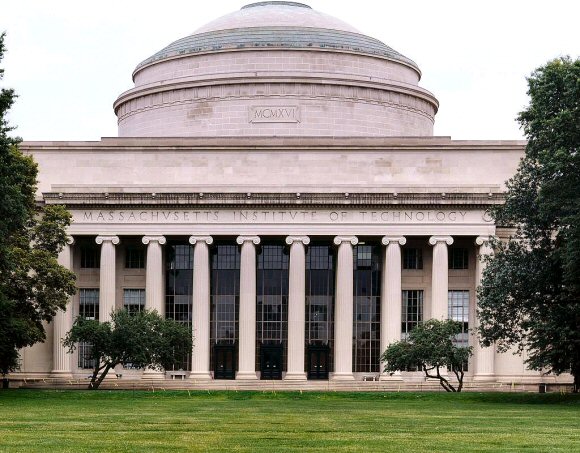

MIT.

L'institution ouvre ses portes en 1865, apr√®s la guerre de S√©cession, et se sp√©cialise d'abord dans la m√©canique, la chimie, la m√©tallurgie et l'ing√©nierie. Son enseignement repose sur la m√©thode du learning by doing, qui combine th√©orie scientifique et pratique en laboratoire. Ce mod√®le p√©dagogique devient une marque distinctive du MIT et influence durablement les √©coles d'ing√©nieurs am√©ricaines. Le MIT gagne rapidement en r√©putation gr√Ęce √† ses dipl√īm√©s, r√©put√©s pour leur rigueur technique et leur capacit√© d'innovation. Au d√©but du XXe si√®cle, sous la pr√©sidence de Richard Maclaurin, puis de Karl Taylor Compton, l'institut d√©veloppe ses activit√©s de recherche fondamentale et appliqu√©e. Il devient un centre majeur d'√©tude de la physique, de la chimie industrielle, de l'a√©ronautique et de l'√©lectrotechnique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le MIT joue un r√īle d√©terminant dans l'effort de guerre am√©ricain, notamment par l'interm√©diaire du Radiation Laboratory, qui contribue au d√©veloppement du radar et d'autres technologies de d√©fense. Cette collaboration entre science, industrie et arm√©e place le MIT au coeur du complexe militaro-industriel naissant. Dans les d√©cennies suivantes, l'institut s'impose comme un p√īle d'excellence en informatique, en intelligence artificielle, en robotique, en biotechnologie et en √©conomie. Il devient un centre d'exp√©rimentation p√©dagogique, de recherche transdisciplinaire et de transfert technologique. Des figures majeures comme Norbert Wiener (fondateur de la cybern√©tique), Claude Shannon (p√®re de la th√©orie de l'information), Marvin Minsky (IA), Noam Chomsky (linguistique), ou Paul Samuelson (√©conomie) contribuent √† sa r√©putation mondiale. Le MIT se distingue √©galement par son esprit entrepreneurial. Il encourage activement la cr√©ation de start-ups issues des laboratoires universitaires, et forme une part importante des fondateurs des grandes entreprises technologiques am√©ricaines. Ses liens avec la Silicon Valley, bien qu'il soit bas√© sur la c√īte Est, s'expliquent par sa culture de l'innovation et sa proximit√© avec l'industrie. Aujourd'hui, le MIT

est régulièrement classé parmi les meilleures universités du monde.

Il comprend cinq écoles principales (Science, Engineering, Architecture

and Planning, Management, Humanities-Arts-Social Sciences) et compte plus

de 1000 membres du corps professoral et près de 12 000 étudiants. Il

poursuit son engagement dans des domaines clés comme l'énergie, le climat,

les technologies quantiques, la santé numérique, tout en conservant une

forte tradition de recherche fondamentale. L'établissement reste fidèle

√† sa devise, Mens et Manus (¬ę l'esprit et la main ¬Ľ), en conjuguant

excellence intellectuelle, innovation technique et engagement pratique.

Il incarne l'idée que la connaissance scientifique doit produire des solutions

concrètes aux problèmes les plus urgents de la société contemporaine.

Le M.I.T., à Cambridge (Massachusetts). Photo : Carol Highsmith. |

| . |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|