|

Les

quasars sont des sources de rayonnement lointaines et variables,

que l'on observe au centre de certaines galaxies ( galaxies

particulières). Ils correspondent, au même titre que les

radiogalaxies et les galaxies de Seyfert, à

l'une des manifestations des AGN, marquant un surcroît

de puissance par rapport à ces dernières

(et plus spécialement à celles du type 1, auxquels ils ressemblent

le plus), qu'ils surpassent couramment de deux ordres de grandeur. galaxies

particulières). Ils correspondent, au même titre que les

radiogalaxies et les galaxies de Seyfert, à

l'une des manifestations des AGN, marquant un surcroît

de puissance par rapport à ces dernières

(et plus spécialement à celles du type 1, auxquels ils ressemblent

le plus), qu'ils surpassent couramment de deux ordres de grandeur.

Leur nom est du contraction

de quasi-stellar (source), ou source quasi-stellaire, qui

faisait référence, lors de leur découverte, au fait

que leur émission semblait provenir d'un objet ponctuel, similaire

à ce que serait celle d'une étoile. On a découvert

par la suite qu'ils étaient excessivement éloignés

et n'avaient rien avec des étoiles.

Le quasar le plus

proche connu est 3C 273, dans la constellation de la Vierge.

Il se situe à un peu plus d'un milliard d'années-lumière

(z = 0,158). En général les quasars se situent bien plus

loin. Ils sont particulièrement abondants à des distances

qui correspondent aux redshifts compris

entre z = 2 et z = 2,5. On en connaît également à des

redshifts bien supérieurs. Les plus lointains ont un rédshift

z = 8, ce qui correspond à seulement 700 millions d'années

après le big bang.

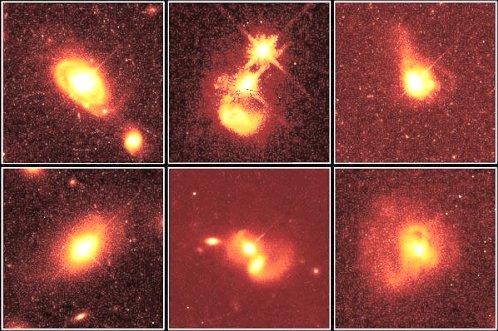

Au cours des dernières

années, il a été possible d'obtenir des images montrant

que les quasars correspondent à une région très brillante

(et toujours d'apparence ponctuelle), situé au coeur de galaxies.

Ces galaxies hâtes peuvent appartenir aux principaux types morphologiques

connues. Mais on note aussi qu'elles sont souvent déformées

par des interactions avec des galaxies voisines.

Galaxies-hôtes

de quasars, vus par le télescope spatial Hubble.

(Crédit:

John Bahcall (IAS, Princeton), Michael

Disney (University of Wales),

NASA)

Les astronomes distinguent

plusieurs sortes de quasars selon qu'ils sont ou non des sources d'émission

radio. Certaines caractéristiques spectrales peuvent également

être un trait discriminatoire. Ainsi reconnaît-on une catégorie

particulière de quasars dont le spectre est pratiquement dépourvu

de raies d'émission.

Il s'agit des lacertides ou blazars. Le terme de lacertides fait

référence à BL Lacertae, prototype de ces objets (dans

la constellation du Lézard); quant au mot

blazar, on peut le faire dériver de l'anglais to blaze =

flamboyer, mais peut aussi se comprendre comme une contraction de BL lacertae

et de quasar.

|

Suzy

Collin-Zahn, Des

quasars aux trous noirs, EDP Sciences, 2009.

- La recherche n'est pas un long fleuve tranquille. Contrairement à

ce que l'on croit souvent, elle ne se développe pas linéairement,

elle hésite, s'enlise souvent dans des voies de garage et retourne

parfois même en arrière. L'histoire de chaque discipline est

ainsi jalonnée d'avancées et de reculs, d'idées prémonitoires

qui ne sont pas prises en compte, ou au contraire de théories erronées

discutées à perte de vue, de conclusions justes mais fondées

sur des idées fausses et vice-versa, de découvertes inattendues

et de controverses passionnées. Pourtant, malgré cette démarche

cahoteuse et grâce à des bonds brutaux en avant, la Science

finit toujours par progresser sur le long terme. Découverts par

hasard au début des années soixante, les quasars sont les

astres les plus lumineux et les plus distants de l'Univers. Leur puissance

vertigineuse est produite dans une région absolument minuscule.

On conçoit donc aisément combien ils ont suscité d'intérêt,

tant par les phénomènes extraordinaires qui y sont en jeu,

que par leurs distances qui en font des sondes de l'Univers lointain et

de son passé. On a mis presque vingt ans à admettre qu'ils

tiraient leur puissance de la présence d'un trou

noir géant en leur sein, et encore vingt autres années

à se convaincre que la plupart des galaxies,

et même la Voie lactée, contiennent

de tels trous noirs qui sont les cadavres des quasars du passé.

L'histoire des quasars permet mieux que toute autre d'illustrer le cheminement

erratique de la science. Elle montre comment une discipline finit par se

structurer après un demi-siècle d'errance, pour déboucher

sur un modèle physique cohérent et sur une nouvelle vision

de l'évolution des galaxies et de l'Univers. (couv.). Suzy

Collin-Zahn, Des

quasars aux trous noirs, EDP Sciences, 2009.

- La recherche n'est pas un long fleuve tranquille. Contrairement à

ce que l'on croit souvent, elle ne se développe pas linéairement,

elle hésite, s'enlise souvent dans des voies de garage et retourne

parfois même en arrière. L'histoire de chaque discipline est

ainsi jalonnée d'avancées et de reculs, d'idées prémonitoires

qui ne sont pas prises en compte, ou au contraire de théories erronées

discutées à perte de vue, de conclusions justes mais fondées

sur des idées fausses et vice-versa, de découvertes inattendues

et de controverses passionnées. Pourtant, malgré cette démarche

cahoteuse et grâce à des bonds brutaux en avant, la Science

finit toujours par progresser sur le long terme. Découverts par

hasard au début des années soixante, les quasars sont les

astres les plus lumineux et les plus distants de l'Univers. Leur puissance

vertigineuse est produite dans une région absolument minuscule.

On conçoit donc aisément combien ils ont suscité d'intérêt,

tant par les phénomènes extraordinaires qui y sont en jeu,

que par leurs distances qui en font des sondes de l'Univers lointain et

de son passé. On a mis presque vingt ans à admettre qu'ils

tiraient leur puissance de la présence d'un trou

noir géant en leur sein, et encore vingt autres années

à se convaincre que la plupart des galaxies,

et même la Voie lactée, contiennent

de tels trous noirs qui sont les cadavres des quasars du passé.

L'histoire des quasars permet mieux que toute autre d'illustrer le cheminement

erratique de la science. Elle montre comment une discipline finit par se

structurer après un demi-siècle d'errance, pour déboucher

sur un modèle physique cohérent et sur une nouvelle vision

de l'évolution des galaxies et de l'Univers. (couv.).

P.

Petitjean, Les raies d'absorption dans le spectre des quasars, EDP

sciences, 2003 .

En

bibliothèque - D. Kunth,

Les quasars, Flammarion (Domino), 1998. - Max Camenzind et A. Boucher.

- Les noyaux actifs de galaxies (galaxies de Seyfert, QSO, Quasars,

Lacertides et radiogalaxies), Springer Verlag France, 1997. - Isaac Asimov,

Pulsars, quasars et trous noirs, Père Castor, 1989. - Suzy

Collin, Stasinka, Les quasras aux confins de l'univers, Le Rocher. |

|

|