| Velazquez Rodriguez de Silva (Diego). - Peintre né à Séville en 1599, mort à Madrid en 1660. Il était issu d'une famille noble, d'origine portugaise, mais établie déjà depuis un siècle à Séville. Après avoir étudié quelque temps les lettres, Velazquez manifesta son désir d'être peintre; ses parents ne s'y opposèrent point. il entra donc comme élève dans l'atelier de Herrera le Vieux où il ne resta que peu de temps, rebuté, disent les biographes, par les rudesses et les violences du maître. Il reçut ensuite les leçons de Francisco Pacheco, l'auteur de l'Arte de la pintura, dont l'enseignement dogmatique, timide et mesuré, était tout le contraire de celui du fougueux Herrera. Mais l'élève sut de bonne heure faire preuve d'indépendance et d'initiative. Il n'écouta point son maître qui n'avait d'autre idéal que l'imitation du style des Italiens, et se traça un plan d'études qu'il suivit rigoureusement. Il ne dessina et ne peignit qu'à l'aide du modèle et de l'observation directe de la nature. De là ce rendu littéral et serré qu'on remarque dans ses premières études : nature morte, figures d'expressions variées. Divers musées conservent quelques-uns de ces essais, bien hésitants encore, où le jeune artiste s'efforce uniquement de traduire ses modèles dans leur plus étroite vérité textuelle. Puis vinrent les premières compositions. Elles apparaissent de 1618 à 1623 : c'est l'Adoration des rois, du musée du Prado, datée 1619, rappelant Ribera par la dureté de l'effet et par l'opacité des ombres; c'est le Vendeur d'eau, l'Aguador de Séville, donné par Ferdinand VII à Wellington, et ce sont encore: une Vieille femme faisant frire des oeufs, de la collection Francis Cook; Jésus chez Marthe, à la National Gallery; les Pèlerins d'Emmaüs, Saint Pierre, un Vendangeur, appartenant à divers amateurs espagnols. Toutes ces peintures, sèches et dures d'exécution, sont autant d'oeuvres de la jeunesse inexpérimentée de l'artiste; il y faut noter surtout l'introduction comme modèles préférés des types populaires et familiers, choix qui convenait si bien à son tempérament réaliste, déjà tout épris de vérité. En 1648, Pacheco, pressentant sans doute le grand avenir réservé à celui qu'il appelait complaisamment son élève, lui donnait sa fille en mariage, alors que Velazquez n'avait que dix-neuf ans. De cette union, qui fut heureuse, naquirent deux filles. La plus jeune mourut en bas âge; l'aînée devint plus tard la femme du peintre Mazo, l'élève préféré de Velazquez. chez Marthe, à la National Gallery; les Pèlerins d'Emmaüs, Saint Pierre, un Vendangeur, appartenant à divers amateurs espagnols. Toutes ces peintures, sèches et dures d'exécution, sont autant d'oeuvres de la jeunesse inexpérimentée de l'artiste; il y faut noter surtout l'introduction comme modèles préférés des types populaires et familiers, choix qui convenait si bien à son tempérament réaliste, déjà tout épris de vérité. En 1648, Pacheco, pressentant sans doute le grand avenir réservé à celui qu'il appelait complaisamment son élève, lui donnait sa fille en mariage, alors que Velazquez n'avait que dix-neuf ans. De cette union, qui fut heureuse, naquirent deux filles. La plus jeune mourut en bas âge; l'aînée devint plus tard la femme du peintre Mazo, l'élève préféré de Velazquez. -

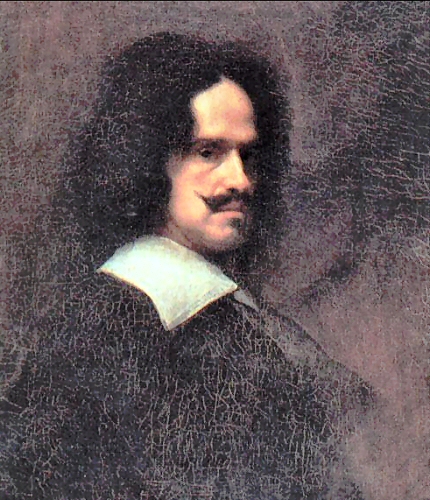

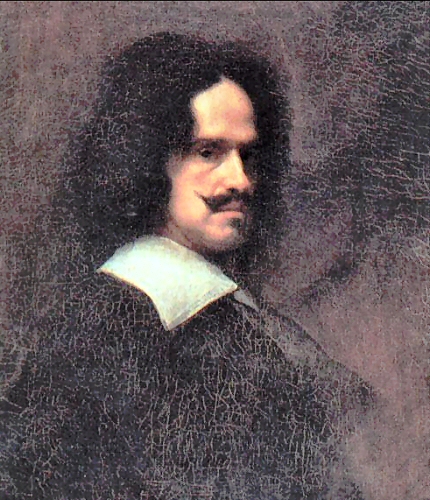

Vélazquez (Autoportrait,1643). Sur les conseils de son beau-père, le jeune maître entreprit, en 1622, de se rendre à Madrid. Patronné par le chanoine Fonseca, ami de Pacheco, qui occupait une charge de cour, il fut présenté au comte-duc d'Olivarès, le favori et tout-puissant ministre de Philippe IV. Celui-ci demanda au roi d'accorder à son protégé l'honneur de faire son portrait. Mais un déplacement de la cour ne permit pas que cette démarche eût une suite immédiate. Velazquez employa alors ses loisirs à étudier les riches collections royales, visita l'Escurial et Tolède, et fit quelques portraits, notamment celui du célèbre Gongora, que lui demandait son beau-père. Il retourna ensuite à Séville où bientôt vint le chercher l'ordre pressant du comte-duc de rejoindre la cour à Madrid. Le portrait de Fonseca, qu'il fit d'abord comme essai, plut beaucoup au roi qui voulut bien demander à Velazquez de le peindre à cheval. Ce portrait, détruit par quelque incendie au palais, fut exposé publiquement tout un jour sur les marches de l'église San Felipe el Real et fut fort loué et admiré des courtisans et des connaisseurs. Une étude représentant le roi en buste, portant une armure d'acier bruni traversée d'une écharpe rose et où le jeune monarque ne parait pas avoir plus de dix-huit ans, fait partie du musée du Prado et servit, croit-on, pour l'exécution définitive de ce portrait équestre. Une autre représentation du roi, peint en pied, vêtu de noir et tenant une lettre à la main existe au même musée, qui permet de voir quels progrès Velazquez avait déjà accomplis depuis son départ de Séville. Au portrait du roi succéda celui de l'lnfant don Carlos; l'un et l'autre sont de la plus haute tenue, très physionomiques et d'une grande distinction.

-

Ces beaux portraits, exécutés de 1623 à 1625, enchantèrent Philippe IV, qui confirma la nomination de l'artiste dans son titre de "peintre de la Chambre" et lui assigna de nouveaux, mais encore bien modestes émoluments, supérieurs cependant à ceux des autres peintres attachés à sa personne. Jaloux de cette faveur naissante, ceux-ci prétendirent que Velazquez n'était point apte à entreprendre de grandes compositions et n'était capable que de peindre des têtes, des portraits. Philippe, prêtant l'oreille à ses insinuations, imagina alors d'ouvrir un concours pictural entre Vicente Carducho, Eugenio Caxès, Angelo Nardi et Velazquez sur le sujet de l'expulsion, ordonnée par son père, des derniers descendants des Maures. Une charge d'huissier de la chambre devait être le prix du concours. Velazquez l'emporta de haut sur ses rivaux. Sa composition, conçue d'après le thème imposé et qui a péri en 1734, dans l'incendie de l'Alcazar, ne nous est connue que par la description qu'en a donnée Palomino. Aucun artiste ne s'avisa plus dés lors de discuter la supériorité de Velazquez, déjà en possession du privilège de peindre seul les personnes royales. Et ces portraits, à quelque époque qu'ils appartiennent, sont autant de pages historiques, tant il a apporté de justesse d'observation et d'intensité de pénétration à rendre les traits physionomiques de ces tristes descendants de Charles-Quint.

-

Bacchus couronnant les Ivrognes (Réunion de buveurs), par Diego Vélazquez. Entre 1628 et 1629, Velazquez terminait cette célèbre et originale composition intitulée, au catalogue du Prado, Réunion de buveurs, et qu'on appelle encore Bacchus couronnant des ivrognes. On sent dans cette peinture, d'un si complet réalisme et conçue avec cette tournure d'esprit si étrangement ironique dont l'artiste traite et traitera toujours les sujets mythologiques ou prétendus tels, qu'il aborde toute l'étendue de l'évolution progressive accomplie par son génie dans sa façon de voir, d'observer et de traduire ses modèles ; nulle toile aussi ne montre mieux l'indépendance de son esprit et combien libres, spontanées et personnelles sont déjà les méthodes si nouvelles qu'il apporte dans son art. En 1698, Rubens vint à Madrid en ambassade. Son séjour se prolongea durant neuf mois, et c'est Velazquez qui, d'après les ordres du roi, le reçut comme hôte. Ils partagèrent le même atelier, visitèrent ensemble les palais et les collections royales et se lièrent de la plus étroite amitié. couronnant des ivrognes. On sent dans cette peinture, d'un si complet réalisme et conçue avec cette tournure d'esprit si étrangement ironique dont l'artiste traite et traitera toujours les sujets mythologiques ou prétendus tels, qu'il aborde toute l'étendue de l'évolution progressive accomplie par son génie dans sa façon de voir, d'observer et de traduire ses modèles ; nulle toile aussi ne montre mieux l'indépendance de son esprit et combien libres, spontanées et personnelles sont déjà les méthodes si nouvelles qu'il apporte dans son art. En 1698, Rubens vint à Madrid en ambassade. Son séjour se prolongea durant neuf mois, et c'est Velazquez qui, d'après les ordres du roi, le reçut comme hôte. Ils partagèrent le même atelier, visitèrent ensemble les palais et les collections royales et se lièrent de la plus étroite amitié. Ce fut sur le conseil écouté de Rubens que Velazquez résolut d'entreprendre son premier voyage en Italie, avec le désir d'accroître ses connaissances artistiques en étudiant les chefs-d'oeuvre du passé. Mais, hâtons-nous de le dire, les maîtres italiens n'eurent aucune prise sur la vivace originalité de l'Espagnol et n'exercèrent aucune influence sensible, même sur son exécution si dégagée déjà de toute méthode étrangère. Il se borna à faire à Venise, d'après Titien, Véronèse et Tintoret, quelques copies des ouvrages qu'il préférait, et s'en vint passer plusieurs mois à Rome, à la villa Médicis , où il peignit d'après nature deux délicieuses vues prises dans les jardins et qui sont des morceaux de premier ordre. On les trouve aujourd'hui au musée du Prado, ainsi que la Forge de Vulcain , où il peignit d'après nature deux délicieuses vues prises dans les jardins et qui sont des morceaux de premier ordre. On les trouve aujourd'hui au musée du Prado, ainsi que la Forge de Vulcain , importante composition, exécutée également à Rome, en même temps que la Tunique de Joseph , importante composition, exécutée également à Rome, en même temps que la Tunique de Joseph qui est à l'Escurial. Inspirée par ce même concept, railleusement ironique, d'où sont sortis le Bacchus et tant d'autres compositions du même ordre, cette peinture de la Forge montre combien Velazquez s'inquiète peu du côté traditionnel et mythique de son sujet; il semble plutôt n'y voir qu'une scène familière, un fait brutal et réel qu'il interprète à sa manière, dans un parti pris de réalisme absolu. Quoique drapé à l'antique et tout dieu qu'il soit, Apollon qui est à l'Escurial. Inspirée par ce même concept, railleusement ironique, d'où sont sortis le Bacchus et tant d'autres compositions du même ordre, cette peinture de la Forge montre combien Velazquez s'inquiète peu du côté traditionnel et mythique de son sujet; il semble plutôt n'y voir qu'une scène familière, un fait brutal et réel qu'il interprète à sa manière, dans un parti pris de réalisme absolu. Quoique drapé à l'antique et tout dieu qu'il soit, Apollon n'apparaît ici que comme un messager bouffon, s'acquittant comiquement de sa mission, et quant à Vulcain et à ses compagnons, ce ne sont que de vulgaires forgerons étudiés sur le vif. Venu à Naples pour y faire le portrait de l'Infante Ilaria, soeur de Philippe IV et fiancée au roi de Hongrie, Velazquez s'y lia étroitement avec Ribera, peintre du vice-roi, alors à l'apogée de son talent et de sa renommée. n'apparaît ici que comme un messager bouffon, s'acquittant comiquement de sa mission, et quant à Vulcain et à ses compagnons, ce ne sont que de vulgaires forgerons étudiés sur le vif. Venu à Naples pour y faire le portrait de l'Infante Ilaria, soeur de Philippe IV et fiancée au roi de Hongrie, Velazquez s'y lia étroitement avec Ribera, peintre du vice-roi, alors à l'apogée de son talent et de sa renommée. Dès son retour à Madrid en 1631, Velazquez eut à faire un portrait du roi ; il fut envoyé à Florence en même temps qu'une maquette sculptée par Martinez Montañez, et servit de document à Tacca pour établir la statue de bronze de Philippe IV; érigée d'abord au Retiro, cette statue équestre, dont la tournure décèle l'intervention de Velazquez, s'élèvera par la suite en face du palais, sur la place de l'Oriente. De 1635 à 1638, s'espacent les vivants portraits de l'Infant Balthazar Carlos, âgé de six ans, de Philippe IV et de son frère l'Infant D. Fernando, représentés tous trois en costumes de chasse dans des paysages montagneux. Le superbe portrait de l'héritier du trône, l'Infant Balthazar Carlos, le montrant galopant sur une petite jument bai clair et tenant à la main le bâton de commandement, date, à peu d'années près, de la même époque. Déjà l'artiste est en complète possession de toutes les ressources de son magistral talent, et c'est toute une suite de chefs-d'oeuvre qu il va maintenant produire coup sur coup. En 1639, il achève le Christ en croix, si tragique et si poignant d'expression; puis il termine les portraits de l'Amoral Pulido Pareja qui est à la National Gallery, de François, duc de Modène, et du Comte de Benavente, conservés au Prado, et, autour des années 1640-41, il jette sur la toile cette incomparable représentation équestre du comte-duc d'Olivarès, enlevant son cheval de bataille en avant d'une armée. En 1641, Velazquez suivait le roi en Aragon ; Philippe avait pris le commandement de ses troupes; il assiégeait Lerida, s'en emparait et faisait dans cette place une entrée triomphale. Ce fut pour l'artiste un nouveau prétexte à créer un nouveau chef-d'oeuvre. Nous voulons parler de ce fier portrait, un des purs joyaux du musée de Prado, où il a représenté Philippe couvert d'une demi-armure d'acier bruni traversée d'une écharpe rose et monté sur son cheval de bataille, le bâton de commandement à la main. Trois autres grands portraits équestres, exécutés pour le palais du Retiro, furent entrepris postérieurement ce sont ceux de Philippe III, de sa femme Marguerite d'Autriche, et d'Élisabeth de Valois, la première femme de Philippe IV. Ces trois toiles ne sont pas entièrement de la main du maître qui retoucha et modifia d'anciennes peintures de Bartholome Gonzalès, restées peut-être inachevées, et se fit, pour les accessoires, aider par ses élèves. Un portrait de l'infant D. Balthazar Carlos, mort à Saragosse en 1646, le représente, à cette date, vêtu de noir, portant le collier de la Toison d'or; ce fut pour la dernière fois que Velazquez peignit le jeune prince. On peut présumer que c'est vers ce moment que Mazo, gendre de l'artiste et son élève, fit cette Vue de Saragosse, qui est au musée du Prado. On sait que Velazquez en a de son plus alerte et spirituel pinceau, peuplé les plans de groupes animés de personnages représentés en de très petites dimensions. ; Philippe avait pris le commandement de ses troupes; il assiégeait Lerida, s'en emparait et faisait dans cette place une entrée triomphale. Ce fut pour l'artiste un nouveau prétexte à créer un nouveau chef-d'oeuvre. Nous voulons parler de ce fier portrait, un des purs joyaux du musée de Prado, où il a représenté Philippe couvert d'une demi-armure d'acier bruni traversée d'une écharpe rose et monté sur son cheval de bataille, le bâton de commandement à la main. Trois autres grands portraits équestres, exécutés pour le palais du Retiro, furent entrepris postérieurement ce sont ceux de Philippe III, de sa femme Marguerite d'Autriche, et d'Élisabeth de Valois, la première femme de Philippe IV. Ces trois toiles ne sont pas entièrement de la main du maître qui retoucha et modifia d'anciennes peintures de Bartholome Gonzalès, restées peut-être inachevées, et se fit, pour les accessoires, aider par ses élèves. Un portrait de l'infant D. Balthazar Carlos, mort à Saragosse en 1646, le représente, à cette date, vêtu de noir, portant le collier de la Toison d'or; ce fut pour la dernière fois que Velazquez peignit le jeune prince. On peut présumer que c'est vers ce moment que Mazo, gendre de l'artiste et son élève, fit cette Vue de Saragosse, qui est au musée du Prado. On sait que Velazquez en a de son plus alerte et spirituel pinceau, peuplé les plans de groupes animés de personnages représentés en de très petites dimensions.

Pour distraire le roi qui aimait beaucoup à le voir peindre, Velazquez prit pour modèle le nain El Primo qui avait suivi la cour en Aragon; il le représenta vêtu de noir, coiffé d'un chapeau aux larges ailes, assis dans la campagne et feuilletant un gros livre. Ce portrait d'une exécution simple, sobre, franche et d'une si admirable intensité de vie, évoque l'étrange série de ces effigies falotes de nains, de bouffons, de monstres de nature et d'hommes de plaisir qui peuplaient alors les antichambres du palais et que Velazquez exécuta successivement pour le plus grand plaisir de Philippe IV. Ce sont, au surplus, autant de chefsd'oeuvre que le catalogue du Prado enregistre sous ces désignations : l'Enfant de Vallecas, le Niais de Coria, Sébastien de Morra, Pablillos de Valladolid, Pernia ou Barbaroja, Juan de Austria et Antonio el Inglés. Beaucoup d'autres de ces reproductions hétéroclites, si goûtées du roi, ont disparu à la suite de quelque incendie dans les résidences royales. Philippe eut cependant, pour la plus grande gloire de son peintre, une plus heureuse et plus louable inspiration le jour où il lui commandait de commémorer dans un grand ouvrage le seul succès important remporté par les armées espagnoles dans les Flandres, la Prise de Breda, sujet déjà traité par Jose Leonardo, non sans talent, mais sans véritable grandeur.

-  | La Reddition de Bréda, par Diego Vélazquez. - Ce cheff-d'oeuvre représente le marquis Ambrosio Spinola, général génois au service de l'Espagne, recevant. en présence des troupes espagnoles et hollandaises, les clefs de Bréda, que lui remet le prince Justin de Nassau, gouverneur de cette ville. Au dela des officiers sont rangés les soldats espagnols, coiffés de chapeaux à larges bords et armés de longues piques, qui se détachent sur le fond bleu du ciel, ce qui a fait, donner à cette composition le surnom de Cuadro de las Lanzas ( = tableau des Lances) ou simplement las Lanzas sous lequel on la désigne en Espagne. Tout à fait à droite se tient, comme à l'écart, un jeune officier, dont, la belle tête brune, coulée d'un grand feutre à plume, passe pour titre le portrait de Vélazquez lui-même. | Tout autre est l'oeuvre de Velazquez, oeuvre géniale et unique dans l'ordre des sujets historiques, et aussi simple, originale et saisissante de composition que pleinement harmonieuse comme coloris et comme largeur d'exécution. Le groupe principal, encadré entre les deux armées réunies en rase campagne, nous laisse voir les deux généraux, Justin de Nassau et Spinola, s'abordant avec la plus extrême courtoisie. Justin de Nassau présente à son vainqueur les clefs de Breda que Spinola reçoit, la tète découverte, à demi incliné, et une main affectueusement posée sur l'épaule du général hollandais qu'il complimente pour sa belle défense. L'attitude de ces deux personnages, leurs gestes, tout dans cette scène, à la fois noble et familière, est de la plus parfaite justesse et de la plus naturelle aisance : c'est l'image même de la vie saisie et rendue dans sa vérité absolue. Après avoir terminé vers 1647 la Reddition de Breda, qu'on appelle aussi le tableau des Lances, Velazquez fut chargé par le roi de se rendre en Italie pour y acquérir des peintures et des statues destinées aux embellissements de l'Alcazar; il devait également engager des fresquistes qui, sous sa direction, décoreraient les galeries et les appartements nouvellement créés dans le palais. Pendant son séjour à Rome, il produisit cet autre grand chef d'oeuvre, le Portrait du pape Innocent X, de la galerie Doria, si merveilleux d'exécution et de pénétration intuitive. En 1651, il regagnait l'Espagne et, peu de temps après, le roi le nommait aposentador ou maréchal-fourrier du palais, charge écrasante par les multiples devoirs qu'elle entraînait, et qui eut pu à elle seule absorber tout son temps. Et cependant il trouve encore le loisir de peindre de nombreux et superbes ouvrages, tels que le dieu Mars, Mercure et Argus, Ménippe et Ésope, toiles décoratives, dont les titres ne laissent guère pressentir le véritable sujet d'un si audacieux réalisme; puis ce sont des portraits des personnes royales : le roi et sa seconde femme Marianne d'Autriche, en buste, en pied, agenouillés, en prières ou en costume de gala; l'Infante Marguerite, du musée du Louvre; l'Infant D. Prosper, du musée de Vienne. Velazquez ne peignit guère de sujets religieux. En dehors de ceux qu'il avait exécutés dans sa jeunesse, on ne peut citer que le Christ en croix, peint vers 1639 pour le couvent de San Placido, d'un sentiment et d'un effet si tragiques, le Couronnement de la Vierge , exécuté pour l'Oratoire de la reine et enfin la Visite de saint Antoine, abbé, à saint Paul, ermite, un des derniers ouvrages de l'artiste qui en a placé les divers épisodes au milieu du plus pittoresque et frais paysage. Ces trois tableaux sont au musée du Prado. Toute la dernière période de la carrière de Velazquez est comme jalonnée par une succession de chefs-d'oeuvre de la plus libre et surprenante exécution, attestant ainsi que ce merveilleux génie était sans cesse allé en s'élargissant et en progressant. Parmi les productions les plus magistrales se placent : le Portrait du sculpteur Martinez Montañes, Intérieur de la fabrique de tapisseries de Santa Barbara ou les Fileuses, et encore ce célèbre tableau qu'on nomme les Ménines et où Velazquez s'est peint lui-même au milieu de la famille royale et faisant le portrait de la petite infante Marguerite entourée de ses demoiselles d'honneur et de ses nains. , exécuté pour l'Oratoire de la reine et enfin la Visite de saint Antoine, abbé, à saint Paul, ermite, un des derniers ouvrages de l'artiste qui en a placé les divers épisodes au milieu du plus pittoresque et frais paysage. Ces trois tableaux sont au musée du Prado. Toute la dernière période de la carrière de Velazquez est comme jalonnée par une succession de chefs-d'oeuvre de la plus libre et surprenante exécution, attestant ainsi que ce merveilleux génie était sans cesse allé en s'élargissant et en progressant. Parmi les productions les plus magistrales se placent : le Portrait du sculpteur Martinez Montañes, Intérieur de la fabrique de tapisseries de Santa Barbara ou les Fileuses, et encore ce célèbre tableau qu'on nomme les Ménines et où Velazquez s'est peint lui-même au milieu de la famille royale et faisant le portrait de la petite infante Marguerite entourée de ses demoiselles d'honneur et de ses nains.

| Las Meniñas ou Les Ménines (= les Filles d'honneur), par Diego Vélazquez (détail, 1656-1657). - Au milieu de la salle est, la jeune infante, Marte-Marguerite d'Autriche; sur le devant du tableau, un énorme chien, avec lequel veut jouer Nicolas Pertusano, nain attaché à la jeune princesse; à côté du nain, on voit la naine Barbola, suivante de l'infante. A gauche, une jeune femme présente, à genoux, à l'infante, un sorbet; à droite, une autre cherche à distraire la petite princesse. Sur le second plan, à droite, Joseph Nieto, quartier-maître, et doña Marcella d'Ulloa, religieuse et dame d'honneur du palais, surveillent en causant la scène; à gauche, Vélasquez s'est représenté lui-même. Toutes les figures sont de grandeur naturelle, d'une étonnante vérité. Il est peu d'oeuvres qui approchent de la grâce, de l'éclat, de la beauté, de la perfection de ce tableau. Lorsque l'oeuvre fut achevée, Vélazquez la présenta à Philippe IV, qui, dit-on, peignit, de sa main, sur la poitrine de l'artiste représenté dans le tableau, la croix de l'ordre de Saint-Jacques. | A l'occasion de la cérémonie du mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse, qui eut lieu dans l'île des Faisans, Velazquez, comme maréchal-fourrier, fut chargé du soin de préparer les logements du roi et de la cour de Madrid à Fontarabie et de diriger la décoration du pavillon construit dans l'île pour la rencontre des deux rois. Chaque aile de ce pavillon avait été ornée par chacune des deux nations de superbes tapisseries et de meubles somptueux. Velazquez s'acquitta de sa tâche avec le goût le plus exquis et fut vivement complimenté par les deux rois. Mais les fatigues du voyage et les soucis des devoirs de sa charge eurent pour résultat de lui causer une fièvre violente. Il put cependant revenir à Madrid où, le mal empirant, il mourait dans sa soixante et unième année. Huit jours après, sa digne compagne, Maria Pacheco, le suivait dans la tombe. Velazquez, peut-être, avec Goya, le plus grand peintre qu'ait produit l'Espagne, et l'un des plus grands de tous les pays et de toutes les écoles, eut de nombreux élèves, parmi lesquels figurent : Mazo Martinez, son gendre; Pareja, son fidèle esclave, devenu peintre lui-même; Alfaro, Juan de la Corte. Palacios, Villacis, Burgos y Mantilla, Puga, Aguiar et d'autres encore. Plusieurs d'entre eux l'aidèrent dans la préparation de ses ouvrages et en sont les nombreuses répétitions qui se sont répandues dans les musées et collections de l'Europe. (Paul Lefort).

|

Bartolomé Bennassar, Les lances de Breda, de Vélasquez, Armand Colin (une oeuvre une histoire), 2008 Bartolomé Bennassar, Les lances de Breda, de Vélasquez, Armand Colin (une oeuvre une histoire), 2008  Geneviève Barbé-Coquelin de Lisle et al., Velazquez aujourd'hui, Atlantica, 2003. - Wolf, Velazquez, Taschen, 2001. Geneviève Barbé-Coquelin de Lisle et al., Velazquez aujourd'hui, Atlantica, 2003. - Wolf, Velazquez, Taschen, 2001.

| | |