| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| [Moyen Age > Arabes] / Architecture / [ Le passé des arts > Histoire de l'architecture > L'architecture musulmane] |

|

L'architecture arabe Machrek - Maghreb - Espagne |

| Aperçu | Architecture arabe | Architecture persane | Architecture turque |

| La première

mosquée

dont l'architecture soit en date la plus ancienne est la mosquée

d'Amrou, au Caire. Cette mosquée fut

construite dans la 20e année de

l'hégire (642 de l'ère chrétienne), par l'ordre d'Amrou

ibn-al-Asi, lieutenant d'Omar, 2e calife

et succeseeur d'Abou-Bekr, aussitôt la conquête de l'Egypte

terminée. La première mosquée avait été

construite à Jérusalem par

l'ordre d'Omar, mais elle fut rebâtie sur un nouveau plan par Wâlid.

La mosquée d'Amrou fut bâtie au moyen de fragments antiques,

romains ou byzantins, sur un plan carré de 120 m de côté.

Au milieu se trouve une grande cour carrée, la face principale par

laquelle on entre n'a qu'une rangée de colonnes, les côtés

latéraux de la cour sont bordés de trois rangs de colonnes

et, au fond, le sanctuaire comprend six rangs de colonnes sur une longueur

de 120 m. C'est dans cette partie que se trouve le mihrab (niche devant

laquelle les musulmans se prosternent). Elle se trouve orientée

de façon à leur donner la kibla ou direction dans laquelle

ils doivent se tourner pour faire face à la Mecque où se

trouve la Kaaba (temple qui renferme la pierre noire supposée être

descendue du ciel); des minbar, ou chaires à prêcher, se trouvent

de côté et d'autre. C'est sur le plan de la mosquée

d'Amrou que la plupart des mosquées d'Arabie et Afrique furent construites,

ainsi que la grande mosquée de Médine, celle de la Mecque;

les mosquées d'Ibn-Touloun, d'al-Azhar,

d'al-Hâkim, au Caire; la mosquée Zaïtoûna, à

Tunis; la grande mosquée à Mehdia, celle d'Okba, à

Kairouan la Djama-Kabira, à Gafsa, en Tunisie; la mosquée

Mansoûra, à Tlemcen, en Algérie; la plupart de celles

du Maroc, la mosquée de Cordoue, en Espagne, sont construites sur

ce plan avec des variantes peu nombreuses : au centre de la cour une fontaine

pour les ablutions; aux côtés,

des portiques ou déambulatoires; au fond, le sanctuaire formé

de plusieurs nefs de colonnes qui supportent des arcades sur lesquelles

posent des murs; sur la partie supérieure de ces murs sont posés

les plafonds quelquefois très richement décorés. Les

mosquées sont généralement accompagnées de

minarets ou tours élevées du haut desquelles, à plusieurs

reprises dans la journée, la voix aiguë du muezzin appelle

les croyants à la prière. (Les premiers minarets furent construits

par Wâlid.) Ces minarets qui forment une des principales caractéristiques

de l'architecture musulmane affectent une assez grande variété

de formes pour qu'on puisse, d'après l'aspect du minaret, indiquer

à première vue à quelle école d'architecture

on doit attribuer la mosquée à laquelle il appartient. En

Egypte on ne rencontre que rarement des minarets entièrement sur

plan carré. Ils sont généralement construits sur plan

polygonal ou circulaire à partir d'une certaine hauteur. Ils partent

du carré jusqu'à 5 ou 6 m; des pendentifs renversés

ou des pans coupés permettent alors de passer à l'octogone,

de là au polygone â 12 ou à 16, ou à 24 pans,

et enfin au cercle. Ils sont Ornés de balcons à jour, supportés

par des stalactites ou encorbellements

sculptés, propres à l'architecture musulmane. Les minarets

de ce style arabe pur se rencontrent jusque dans le Nord de la Syrie. Les

mosquées de la Mecque et de Médine en possèdent aussi.

-

Intérieur de la mosquée el-Moyed, au Caire. L'école africaine (Maghreb, Espagne)

a adopté presque exclusivement le minaret à plan carré,

assez large de base, montant de fond, surmonté d'une terrasse bordée

de créneaux et de merlons à faces dentelées; au-dessus

de laquelle un petit pavillon carré, coiffé d'un toit pointu

à quatre pentes, supporte une flèche composée de trois

boules de cuivre doré surmontées d'un croissant. Les faces

de ces minarets sont lisses, ou bien décorées de faïences,

de mosaïques ou de sculptures en bas-relief, soit en plâtre,

soit en pierre. Les plus beaux exemples de ces minarets peuvent être

cités ici : Minarets des mosquées Zaïtoûna et

de la Kasbah, à Tunis; de la mosquée de Mansoûra, de

la mosquée Sidi-boû-Madîn et Djama-Kabira, à

Tlemcen, en Algérie; des mosquées de Fès, Marrakech

et Tanger, au Maroc; et de la grande mosquée de Séville,

bâtie en 1195, par Yakoub-al-Mansoûr. Ce dernier minaret, un

des plus beaux morceaux d'architecture arabe qui existent encore, est célèbre

dans le monde entier sous le nom de "la Giralda".

La Giralda de Séville. C'est actuellement l'un des clochers de la cathédrale. L'ancien minaret correspond aux deux-tiers de sa hauteur. Cette école africaine persista dans ses traditions artistiques pendant de longues années mais l'apogée de l'art architectural fut atteint en Espagne, au XIIe siècle. A la même époque, en Algérie et dans les autres pays du Maghreb au XIIIe siècle et en Egypte et en Syrie à la fin du XIIIe siècle et au commencement du XIVe. C'est au XIVe siècle qu'on construisit au Caire la belle mosquée Hassan (près de la place Rommelieh, sous le règne du sultan al-Malik-an-Nâsir-Hassan, 1356-1363). XIIIe, le XIVe et le XVe siècle forment une époque brillante de l'architecture arabe au Caire, sous les Mamelouks, turkmènes ou baharites; pendant cette époque, des relations fréquentes avec la Mésopotamie, Bagdad et la Perse amenèrent certainement quelques artistes persans au Caire, surtout depuis la destruction de Bagdad par Houlagou (1258), qui abolit le califat dans la personne du dernier calife abbaside Mostasim. Depuis ce temps les Abbasides n'eurent plus d'influence qu'en Egypte où ils s'étaient réfugiés. Ils jouirent encore du pouvoir suprême, du moins en apparence, car, comme le dit Prisse d'Avennes, "quoique ne disposant plus des royaumes, ils avaient encore, en tant que successeurs du Prophète, une ombre d'autorité, que leur laissaient, autant par religion que par politique, les princes musulmans".On comprend dont que, parmi les personnes appartenant à leur entourage qui les suivirent de Bagdad au Caire, il se soit trouvé des artistes. C'est à cet élément étranger qu'on peut attribuer l'importation au Caire de certaines dispositions architecturales, persanes d'origines, telles que les plans de la mosquée de Hassan, la mosquée sépulcrale de Barkouk, celle de Moayyid, celle d'Achrat-Barsabey, celle de Kaït-Bey et enfin celle de Kansou-al-Goury, où se remarquent les dômes ogivaux finissant en pointe, dont la courbe est semblable à celle des casques élégants qui se fabriquaient dans le Khora çan, l'emploi des voûtes légères recouvertes d'enduits peints, et enfin la décoration au moyen de faïences (revêtements intérieurs, mihrab, etc., en faïences, en mosaïques de faïence, de nacre et de marbre, ornementation faïences, ex.: arcatures à la mosquée de Moayyid). A Jérusalem, le Dôme du Rocher ou mosquée Koubbat-as-Sakra, improprement appelée mosquée d'Omar et construite en 61 de l'hégire, a été construite sous l'inspiration des édifices du Haouran des VIe et VIIe siècles; mais sa décoration extérieure en faïence est persane et la décoration intérieure est arabe (peinture et vitraux) et byzantine (mosaïque). Le commencement du XVIe siècle, 1524, date de la mort du dernier sultan tcherkesse, Toman-Bey, et de la conquête de l'Egypte par les Turcs sous la conduite du sultan Sélim, marque la fin de cette brillante époque de l'art arabe et à partir de ce moment l'art ottoman s'infiltre peu à peu en Egypte. -

Le Dôme du Rocher, à Jérusalem. Pour la Tripolitaine,

la Tunisie et l'Algérie, la conquête turque de Tunis et d'Alger

par Khaïr-ad-Dîn Barberousse, au nom de Soliman ler

(1565), amène un mouvement artistique particulier qui a pour ori

gine la richesse acquise par les pirates barbaresques et qui se traduit

par une accommodation de l'ornementation ottomane au style arabe en faveur

dans les pays barbaresques. On en voit de fort jolis exemples à

Tunis (palais Hussein ou Hosain, XVIIIe

siècle), et à Kairouan, mosquée du Barbier (partie

du XVIIe siècle), ainsi qu'à

Alger. En plus des mosquées, nous avons cité les palais,

les maisons, les bazars, les caravansérails,

les madrasa ou collèges.

Il ne reste pas de traces de palais des souverains arabes au Caire ou à Damas, mais les riches habitations particulières qui sont encore dans ces deux villes peuvent donner une idée approximative de ce que devaient être les édifices princiers. Les maisons particulières se divisent

en deux parties distinctes : le selâmlik, ou partie consacrée

a la réception des étrangers qui viennent rendre visite au

maître de la maison, et aussi à la réception des hôtes

pour lesquels des chambres sont préparées; la seconde partie,

où n'entrent que les membres les plus proches de la famille, les

enfants et les femmes, est le harem et comprend l'habitation proprement

dite où se concentre la vie familiale des musulmans. Le harem contient

par conséquent des chambres d'habitation, des salons, des chambres

à provisions, etc., en nombre et en importance proportionnés

à la fortune du propriétaire.

Une maison de terre, ornée d'un décor traditionnel, dans la vieille ville de Ghadamès (Libye). Ce type de construction en brique est conçu pour un refroidissement naturel. Les bâtiments sont construits serrés les uns contre les autres, ce qui isole du soleil de plomb les rues et les espaces de vie. Photos : The World Factbook. La disposition des maisons arabes d'Egypte et de Syrie est généralement assez variée, en se maintenant dans les limites du programme tracé plus haut; les maisons arabes des pays barbaresques sont, au moins pour celles de la classe riche, disposées d'une façon plus régulière. Le selamlik forme quelques pièces autour d'une cour d'entrée, le harem groupe une plus grande quantité de chambres et de salons autour d'une cour plus vaste. Ces deux cours, surtout la seconde, sont entourées de portiques plus ou moins élégamment décorés. Les riches maisons arabes - en Egypte, en Syrie, en Algérie, et en Tunisie -, sont décorées à l'intérieur avec une élégance remarquable. Les murs, revêtus de faïences de couleurs variées, sont percés de niches peintes ou ornés d'étagères portant quelquefois des vases de Chine ou du Japon. Le sol, décoré soit de pavages de marbre formant des dessins (Egypte), soit de marbre uni (Tunisie), soit de faïences de couleur, est souvent recouvert de nattes et de tapis. Les fenêtres sont ornées de vitraux sertis dans de plâtre découpé. Les plafonds et les rares parties voûtées sont les parties les plus décorées. Les plafonds, généralement à solives apparentes ou quelquefois à compartiments, portent des décorations consistant en ornements géométriques ou végétaux disposés symétriquement. La richesse de cette ornementation est encore augmentée par le goût avec lequel les artistes arabes ont su disposer les couleurs les plus brillantes, mêlées à l'or et à l'argent. Les plafonds de Damas, ceux du Caire sont réputés pour leur beauté; on peut voir en Tunisie, soit à Kairouan, soit à Tunis, et en Algérie, à Constantine et à Alger, de fort belles oeuvres qu'on peut leur comparer sans crainte. Les parties voûtées sont quelquefois décorées de peintures, d'autres le sont de sculptures en très bas-relief, ou gravures (Tunisie, Algérie et Espagne). Au Maroc, les maisons paraissent être disposées comme en Algérie, mais on peut remarquer des intérieurs de cours ornées de corniches en bois sculpté en stalactites avec consoles, colonnes, etc., le tout formant un ensemble bien différent, comme aspect, des maisons barbaresques ou égyptiennes. Les extérieurs des maisons n'offrent généralement aucun intérêt, sauf en Egypte où les façades sont ornées de moucharabiyèhs. Les bazars sont des rues couvertes bordées de petites boutiques derrière lesquelles sont disposées des constructions nommées okil en Eggpte et makhzan dans les pays barbaresques. Ces constructions servent de dépôt aux marchandises, comme en Perse et en Turquie les khans ou caravansérails; elles consistent de même en cours oblongues, rectangulaires, entourées de galeries communiquant dans tous les sens à des magasins au rez-de-chaussée, et au premier étage à des chambres. En Syrie, à Damas, au milieu du bazar des grains ou Biyarièh, se trouve un des plus beaux khans qu'on puisse voir; c'est le Khan Asad Pacha, qui forme une cour couverte par huit petites coupoles entourant un dôme central formant lanterne; autour de cette cour couverte s'ouvrent des chambres et des magasins. L'entrée de l'édifice est une fort belle porte en marbre de deux couleurs. I'intérieur de la cour est fort beau. Au Caire, l'okil de Kaït Bey, auprès de la mosquée al-Azhar, est un délicieux exemple d'architecture civile. Les bains, sauf à Damas, offrent

rarement des dispositions monumentales. Les collèges ou madrasa

font souvent partie des édifices religieux, comme au Caire dans

la mosquée al-Azhar, qui est à elle seule une université

musulmane, c.-à-d. la réunion de plusieurs collèges

où l'on enseigne à la fois le droit musulman, la théologie,

les mathématiques, etc. Al-Azhar fut fondée en 368 (Hégire);

en lui adjoignit des fondations de tout genre afin d'y entretenir les étudiants

pauvres ou nécessiteux. La mosquée Djama Zaïtoûna

à Tunis est aussi une université; les étudiants, comme

à al-Azhar, y sont entretenus en partie au moyen de legs faits à

la mosquée (les étudiants y reçoivent l'enseignement

littéraire, juridique et religieux). On rencontre dans les pays

barbaresques surtout des madrasa qui forment des fondations et des édifices

distincts des mosquées; à Tunis, par exemple, la madrasa

Soulaimaniya et la madrasa Sadikiya sont deux collèges.

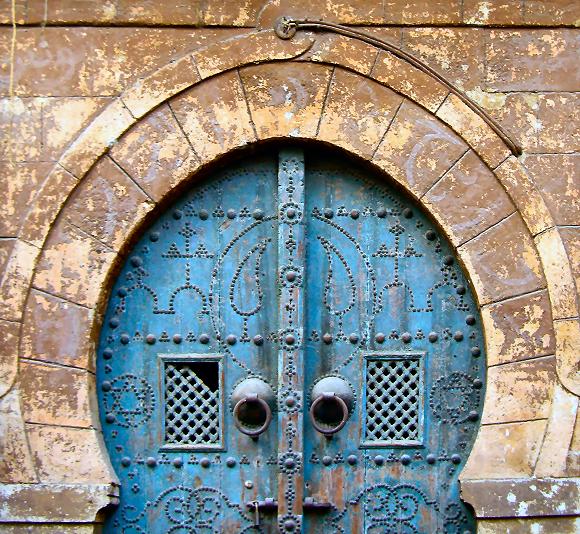

Une porte en arc en fer à cheval, à Tunis. Photo : © Angel Latorre, 2008. A Tlemcen, ou plutôt à Sidi-boû-Madin, près de Tlemcen (qu'il faut toujours rappeler quand on cite les merveilles de l'art arabe), on remarque, en outre du tombeau et de la mosquée de Sidi-boû-Madin, un collège ou madrasa fondé en 747 de l'hégire (1349) par Aboû'l-Hassan le Mérinide. Il se compose, comme le collège Sadiki et la madrasa Soulaimaniya, d'une cour entourée de portiques sur lesquels donnent à la fois les portes des chambres des étudiants, celles des salles d'étude et celle de la petite mosquée adjointe à la madrasa. Souvent ces collèges font partie d'une fondation pieuse qui comprend à la fois le tombeau d'un saint, une mosquée, une école, un hospice; cet ensemble prend alors le nom de Zâwiya : La Zâwiya de Si Sahîb à Kairouan en est un exemple intéressant. La cour d'entrée entourée d'arcades donne accès à droite dans le collège et l'hospice, et, en face, auprès d'un minaret, une suite de couloirs et de cours à portiques conduisent à la mosquée funéraire. Souvent aussi, comme au Caire par exemple, la fondation pieuse comprend soit une fontaine (sabil) et une école au dessus (ces deux édifices sont fréquemment réunis dans cette ville), soit encore, comme au beau tombeau de Kaït-Bey, une école, une fontaine et une petite mosquée. En Egypte comme en Turquie, en Iran et dans le Turkestan, les Zâwiya ne sont (ou n'ont été) souvent que des couvents de religieux plus ou moins contemplatifs; on en voit de forts intéressants au Caire. Le plan consiste en une cour entourée de portiques, au milieu de laquelle sont quelquefois un ou plusieurs jardinets; autour de la cour sont disposés deux ou trois oratoires et de nombreuses chambres pour les religieux. Les caravansérails sont non seulement

comme les okil des édifices contenant marchands et marchandises

dans les villes, auprès des bazars, mais encore des hôtelleries

quelquefois assez considérables et même fortifiées

d'un mur d'enceinte assez élevé et servant en rase campagne

à abriter les voyageurs et les caravanes. Ils sont disposés

en forme de cours carrées ou rectangulaires entourées de

galeries sur lesquelles un ou deux étages de chambres s'ouvrent

par des portes assez larges. Quelquefois, aux angles, des tours carrées

ou polygonales renforcent la construction et permettaient de défendre

le caravansérail en cas d'attaque. Cette disposition a été

assez souvent prise dans les caravansérails de Syrie qui se trouvaient

sur les routes des pèlerins de la Mecque et dans ceux d'Iran; en

Tunisie et en Algérie ces édifices se nomment bordj s'ils

sont fortifiés et fondouk s'ils ne le sont pas.

Les fortifications de Jérusalem, construites par le sultan Solaïman en 1534 (quoique construites sous la domination turque elles sont une oeuvre absolument arabe de style), sont le plus bel ensemble de fortifications qu'on puisse admirer (à Alep, à Damas on peut en voir aussi de beaux morceaux). On ressent une forte impression à l'aspect de ces fortifications encore intactes, décorées de rosaces sculptées de distance en distance et dont les portes monumentales s'ouvrent généralement entre deux tours; l'appareil de la construction se compose de grands blocs réguliers taillés avec soin et disposés symétriquement. |

| . |

|

|

|

||||||||

|