| Le Niagara est un cours d'eau qui se partage entre le Canada et eles États-Unis et eles États-Unis par lequel les eaux du lac Erié se déversent dans le lac Ontario ; il coule du Sud au Nord, entre la province canadienne de l'Ontario à l'Ouest; l'Etat nord-américain de New York à l'Est; sa longueur est de 53 km, durant lesquels il descend 100 m. Il sort du lac Erié entre Buffalo à l'Est et Fort Erié à l'Ouest; sa largeur, d'abord de 1200 m, se rétrécit à 600 m à Black Rock, revient à 1200 m jusqu'à ce que le Niagara, à 10 km de Fort Erié, se divise en deux bras enveloppant l'île américaine Grand Island; 15 km plus loin, ces bras se réunissent en face de l'îlot canadien Navy; le fleuve s'élargit, et sa pente s'accuse en rapides qui, au bout de 7 km, aboutissent à la fameuse cataracte du Niagara (tonnerre de l'eau, en une langue amérindienne). par lequel les eaux du lac Erié se déversent dans le lac Ontario ; il coule du Sud au Nord, entre la province canadienne de l'Ontario à l'Ouest; l'Etat nord-américain de New York à l'Est; sa longueur est de 53 km, durant lesquels il descend 100 m. Il sort du lac Erié entre Buffalo à l'Est et Fort Erié à l'Ouest; sa largeur, d'abord de 1200 m, se rétrécit à 600 m à Black Rock, revient à 1200 m jusqu'à ce que le Niagara, à 10 km de Fort Erié, se divise en deux bras enveloppant l'île américaine Grand Island; 15 km plus loin, ces bras se réunissent en face de l'îlot canadien Navy; le fleuve s'élargit, et sa pente s'accuse en rapides qui, au bout de 7 km, aboutissent à la fameuse cataracte du Niagara (tonnerre de l'eau, en une langue amérindienne).

-

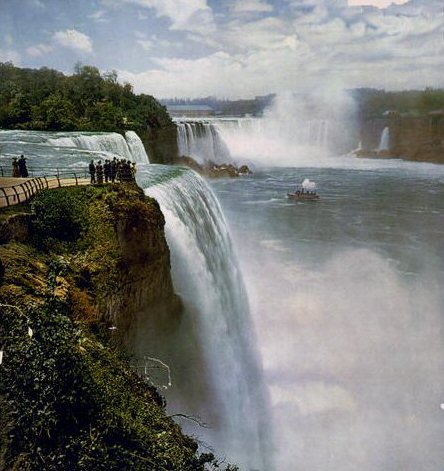

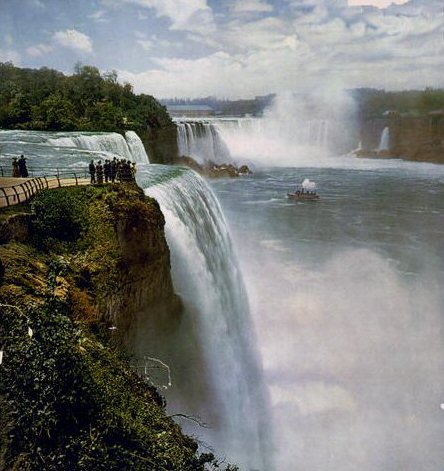

Les chutes du Niagara, vues depuis Prospect Point.

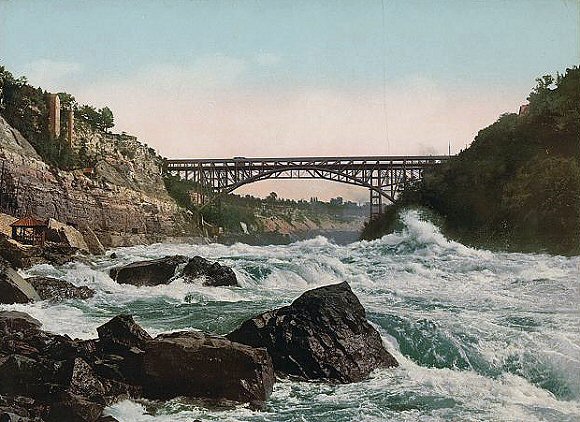

(Photo du début du XXe s.). Celle-ci se précipite des deux cotés de Goat Island, l'île de la Chèvre ou d'Iris (américaine); le bras oriental ou américain, dit aussi de Fort Schlosser, a 322 m de large et se précipite de 50 m, emportant un dixième de l'eau; les neuf dixièmes tombent par la cascade canadienne ou du Fer-à-Cheval (Horseshoe), dont la courbe se développe sur 915 m (diagonale, 372 m) et la hauteur est de 48 m. Les eaux s'enfoncent entre deux falaises de 70 à 85 m d'altitude, dans une gorge d'où s'élèvent des nuages d'écume, visibles à plusieurs km. La beauté de la cataracte, la plus colossale de la terre, tient à la hauteur de chute, au cadre et surtout à l'énormité de la masse, plus de 7000 mètres cubes par seconde. Des deux rives, on peut s'avancer sous la nappe d'eau, qui a creusé une caverne de 37 m de profondeur. En aval de la chute, le fleuve s'encaisse dans un couloir de 300, 240 et, finalement, 90 m de large, entre deux parois de 60 à 100 m de haut, véritable canyon, creusé dans un escarpement, au pied duquel s'étendent le lac Ontario et la plaine riveraine. On donne à ces rapides, dont la pente est de 30 m pour 10 km, le nom de Whirlpool, parce qu'à 4 km de Goat Island, après s'être rétréci à 76 m, le Niagara, dont les eaux sont si comprimées qu'elles sont plus hautes de 6 m au milieu qu'aux bords, fait un coude brusque vers l'Est; le choc du courant sur les rocs a creusé dans la rive gauche une sorte de bassin où se produit un véritable tourbillon (whirlpool).

-

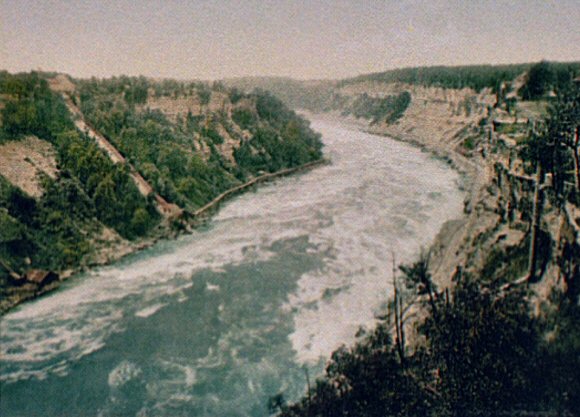

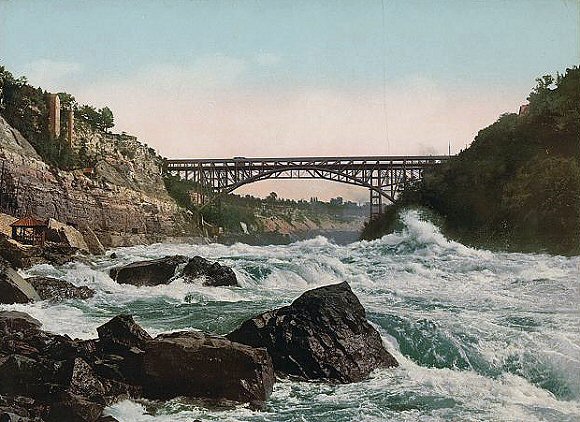

Le Whirlpool. C'est à 10 km de la cataracte que le Niagara sort de son canyon, entre les villes de Lewiston et Oueenstown; il prend une largeur de 2700 m et redevient navigable comme il l'était de Fort Erié jusqu'au voisinage de la chute. C'est à 11 km en aval qu'il s'épanche dans le lac Ontario, entre Fort Niagara et Yvinsgstown, sur la rive américaine, Niagara sur la rive canadienne.

Le Niagara est le type d'un fleuve creusant un couloir entre deux lacs. Primitivement, la cascade se précipitait de la limite de l'escarpement, à Queenstown; peu à peu, elle a reculé, par l'érosion de son lit. La chose s'explique par la puissance du cours d'eau, dont la nappe d'eau, de 8 à 9 m d'épaisseur, se précipite avec une grande rapidité, et par ce fait que la falaise calcaire, qui forme le seuil du déversoir, et dont l'épaisseur est de 26 m, repose sur une épaisseur égale de marnes et de schistes, supportés eux-mêmes par des grès tendres (dits de Clinton et de Medina). Ceux-ci, formant le pied de la cascade, sont aisément entamés par le choc de l'eau, de même les schistes délayés par la poussière d'eau qui ne cesse de les attaquer; la table calcaire, qui supporte la pression de l'énorme masse fluviale, se trouvant en surplomb, s'écroule par fragments.

-

Le Niagara et ses chutes. De 1842 à 1886, la partie centrale de la chute du Fer-à-Cheval a reculé de 54 à 80 m, soit 1,22 m à 1,83 m par an, la chute américaine, rectiligne, ne reculant que de 11 m; en admettant le taux le plus fort, il eût suffi de 6000 ans pour faire reculer la cataracte de Queenstown à sa place actuelle, et dans moins de 18.000 ans elle serait au bord du lac Erié. Ces calculs comportent une généralisation hâtive; leur intérêt tient à ce que le Niagara paraît s'être formé à la fin de la période glaciaire; cela résulte du fait que l'île de la Chèvre et les rivages sont revêtus d'une couche de 7 m d'alluvions modernes contenant toutes les coquilles qui vivent aujourd'hui dans le Niagara; le creusement a pu être retardé et avancé tour à tour par les oscillations du lac Ontario, dont le niveau fût d'abord plus haut de 38 m, puis plus bas de 38 m qu'actuellement; mais comme les assises calcaires plongent vers le Sud, à mesure que la cascade recule, l'épaisseur de la table calcaire à corroder augmente et ralentit la régression. Il ne semble donc pas qu'il y ait lieu d'évaluer à plus de dix mille ans l'âge de la cataracte, et peut-être est-elle plus récente que les antiques civilisations de l'Egypte et de la Mésopotamie et de la Mésopotamie . .

-

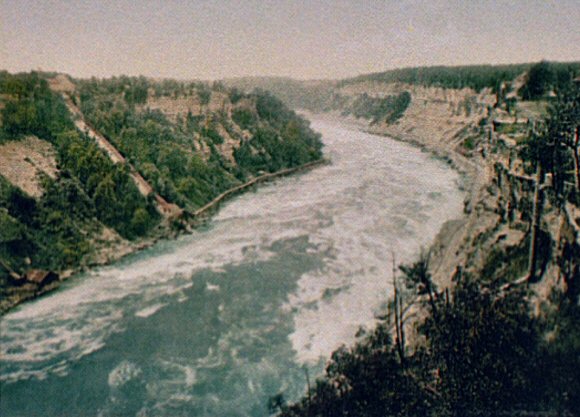

Les gorges du Niagara. Au point de vue économique, elle est une double source de prospérité pour les riverains, par les visiteurs qu'elle attire et par l'énorme force motrice qu'elle met, à leur disposition. | |