| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

|

|

| L'actuelle CĂ´te

d'Ivoire Les Européens - Portugais, Français, Danois, Hollandais, Anglais -, ont parcouru la côte dès le XIVe siècle, mais leurs comptoirs commerciaux ne datent que du XVIIIe siècle,. Après l'abolition officielle de la traite esclavagiste, on en retira de l'huile de palme, des gommes, des bois de teinture, parfois encoure un peu d'ivoire et un peu d'or. On y importait en échange des tissus, du genièvre, du rhum, de la verroterie, de la poudre et des faïences. A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les Français commencent à acquérir des positions de plus en plus solides et, après avoir été un temps presque complètement supplantés par les anglais, finissent par expulser tous leurs concurrents. Au cours des dernières années de ce siècle, ils prennent aussi position dans l'arrière-pays et s'assurent une continuité territoriale avec leurs possessions au Soudan Occidental. Devenue colonie française en 1893 et intégrée à l'Afrique Occidentale Française (AOF), créée en 1895, la Côte d'Ivoire est devenue indépendante en 1960 et a été dirigée pendant plus de trois décennies par Félix Houphouët-Boigny, qui a longtemps bénéficié d'une conjoncture économique très favorable. A sa mort, en 1993, il laisse cependant un pays ruiné à la suite de la chute des cours du cacao et du café, ses deux principales richesses. Le successeurs d'Houphoüet-Boigny, incapables de relever l'économie, et promoteurs, pour des raisons purement électoralistes au départ, d'une idéologie xénophobe, finiront se trouver confrontés à une guerre civile, qui éclate en 2002, . depuis, le pays en deux : le Nord, contrôlé par la rébellion, le Sud, par les troupes loyalistes. Témoin de ce conflit dont on a exacerbé le caractère ethnolinguistique, le tracé de la ligne de séparation entre rebelles et loyalistes, qui correspond en gros à celui de la limite entre les zones habitées par les principaux groupes de populations : les "Soudanais", Mandé et Voltaïques (Gur), au Nord, et les "Forestiers", Krou et Kwa (Akan) au Sud. |

||

| Le

peuplement de l'espace ivoirien

Hier.

Les régions intérieures de la Côte d'Ivoire ont connu le développement de plusieurs sociétés organisées autour de la production agricole, de la chasse, et du commerce. Les Akan, qui deviendront par la suite dominants, formaient des groupes claniques avec une structure politique relativement décentralisée. Durant cette période, plusieurs royaumes et confédérations ont commencé à se développer, notamment sous l'influence des Mandés et des Akan : • Le royaume de Kong (XIIIe siècle). - Fondé par les Mandés dans le nord-est, il devient un centre commercial important reliant les régions de l'actuelle Côte d'Ivoire aux réseaux commerciaux transsahariens. Kong est connu pour avoir favorisé l'islamisation et la diffusion de la culture mandingue.Les Krou, un groupe ethnique établi principalement dans le sud-ouest, vivaient en petites communautés segmentaires basées sur la pêche et l'agriculture. Ils étaient en contact avec d'autres peuples côtiers, et leurs sociétés étaient fortement autonomes avec une structure sociale relativement égalitaire. Avant l'arrivée des Européens, les régions côtières de la Côte d'Ivoire participaient déjà au commerce atlantique via des intermédiaires africains. Le commerce de l'or, des noix de kola, et d'autres produits jouait un rôle central. Cependant, c'est avec l'arrivée des Européens au XVIe siècle que ce commerce s'intensifie, bien que limité à cette période. Les dynamiques entre les royaumes, les confédérations et les empires voisins comme le Mali et le Songhaï ont laissé une empreinte durable sur la région. L'influence des peuples musulmans mandingues dans le nord a introduit l'islam dans certaines régions dès le XIVe siècle. Aujourd'hui.

Les Ochins occupent le territoire de Grand-Bassam et d'Assinie, à l'Est d'Abidjan; les Agni, dans la même zone et plus au Nord, venus de la Côte de l'Or, s'étaient établis depuis longtemps dans la contrée où ils s'étaient réfugiés pour échapper aux chasseurs d'esclaves; les Ochins n'y sont venus que depuis le XVIIe siècle à peine. Les Baoulé, menés par la reine semi-légendaire Pokou, les suivirent peu après. |

| La

ville de Grand-Bassam a été la capitale d'un petit État qui fut sous

la dépendance des Achantis. Un royaume plus important, le royaume d'Amanahéa,

s'est constitué par ailleurs au bord de la lagune d'Assinie, à l'Est

du cap des Trois-Pointes, au profit d'un chef d'origine achantie, qui réside

Ă Kindjabo, ville de 3 500 Ă 4 000 habitants Ă la fin du XIXe

siècle, située sur la rive gauche de la rivière Bia. Il n'y avait, dans

le royaume d'Amanahéa, que deux peines en usage : l'amende et la mort;

la seconde ne pouvait être infligée que par le roi. L'esclavage

se maintint tardivement : le roi possèdait des captifs de guerre, et les

débiteurs insolvables devenaient esclaves de leurs créanciers.

La présence européenne On ne reviendra pas

ici sur la discussion qui s'est élevée entre Français et Portugais pour

savoir si les côtes de Guinée ont été découvertes par les navigateurs

portugais du XVe siècle ou par les navigateurs

dieppois En 1852, une révolte

des habitants de l'Akapless fut réprimée par une intervention énergique,

Ă la suite de laquelle le capitaine Faidherbe

construisit les forts de Dabou et de Grand-Bassam. Des travaux d'assainissement

furent entrepris, des chaussées créées à Grand-Bassam. En 1868, la

France acquit la propriété du Grand-Basha, du Grand et du Petit-Béribi,

dans la partie occidentale de la CĂ´te de l'ivoire; puis elle passait d'autres

traités avec les chefs locaux le long des bords du rio Fresco et de la

rivière San Pedro. Toutefois, la prospérité ne répondit aux espérances

des Français, à cause de la concurrence que leur firent les Anglais,

lesquels s'étaient rendus maîtres du trafic de l'intérieur; aussi, en

1872, le gouvernement français, découragé du marasme des affaires dans

cette colonie, livra Grand-Bassam Ă la maison de commerce d'Arthur Verdier,

de la Rochelle (qui eut quelques factoreries le long de la cĂ´te et fut

l'introducteur des plantations de café dans le pays) et Assinie à la

maison Swanzi, de Londres, en réservant

toutefois ses droits pour l'avenir. Il resta une factorerie principale

à Grand-Bassam même et des comptoirs français à Toupa, Bouboury, Dabou

et Abidgan (Abidjan) et, sur l'Ackba, à Impérée-Yahou et à Alépé.

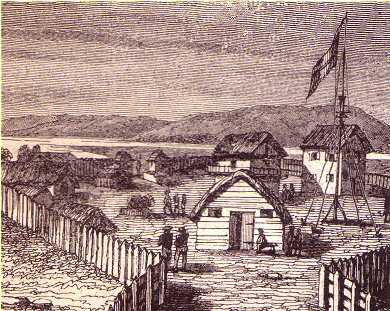

L'ancien poste français de Grand Bassam. En 1884, l'acquisition des pays voisins du Grand-Lahou assurait la continuité des possessions françaises sur la Côte de l'Ivoire. Le voyage exécuté par le capitaine d'infanterie de marine Binger, de 1887 à 1889, démontra l'importance des comptoirs de la Côte d'Ivoire et la richesse que pouvait constituer la culture du café, et l'année 1889 fut la véritable date de la fondation de la colonie de la Côte d'Ivoire. Au point de vue administratif, les établissements français de la Côte d'Ivoire comme ceux de la Cote des Esclaves, avaient été rattachés jusque là à l'administration du Gabon, puis à celle du Sénégal; à partir du 1er janvier 1890, la nouvelle colonie forma, avec les Rivières du Sud (Guinée-Conakry) et Porto-Novo (Dahomey / Bénin), un groupe spécial de colonies placé sous l'autorité d'un lieutenant-gouverneur; mais chacune de ces trois colonies avait un administrateur particulier et conservait une certaine autonomie. D'autres missions suivirent, mais sans obtenir de résultats tangibles. En 1892, le capitaine Binger retourna à la Côte d'Ivoire, et compléta la reconnaissance du pays. D'autre part, le capitaine Ménard, chargé de relier les itinéraires du Capitaine Binger avec ceux du Sud-Ouest du Soudan français, mourut à la peine. Le décret du 10 mars 1893 constitua enfin la colonie de la Côte d'Ivoire et son premier gouverneur fut naturellement Binger. Toutefois, l'arrière-pays

restait à explorer : ce fut la tâche qu'accomplit, en 1893, le capitaine

Marchand. Elle fut interrompue par l'arrivée des troupes de Samori

Touré ( Les frontières. - Un traité avec l'Angleterre, signé en 1890, fixa la limite qui les séparait à l'Est de la colonie anglaise de la Côte de l'Or (Ghana). Cette limite partait de Newton (entre Assinie, à la France, et Apollonia, à l'Angleterre), gagnait la lagune d'Assinie, en suivait les rives jusqu'au Tanoué, remontait cette rivière jusqu'à Nougoua, puis se prolongeait jusqu'au 9e degré de latitude Nord. Puis la convention franco-anglaise du 14 juin 1898 donna comme frontière à la colonie française le cours de la Volta jusqu'au 11e parallèle, complétant ainsi l'arrangement précédent. La délimitation de la frontière de la Volta fut faite en 1900, par une mission avant à sa tête le capitaine Peltier comme commissaire français. Quant à la frontière occidentale de la Côte d'Ivoire, elle ne fut définie qu'en 1902, quand la France annexa un tiers du territoire du Libéria pour le rattacher à sa colonie, désormais intégrée au vaste espace constitué par l'Afrique Occidentale Française.-

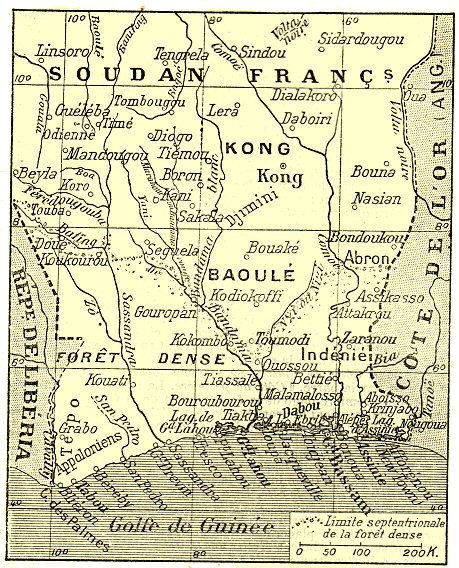

La Côte de l'Ivoire vers 1900. Le "tour du propriétaire".

La mission Houdaille, en 1898-1899, fit des reconnaissances pour la construction d'un chemin de fer dirigé sur Kong et le choix d'un emplacement pour un port. En 1891, le lieutenant de dragons Arago, envoyé par le Comité de l'Afrique française, tenta de pénétrer dans l'intérieur du pays en suivant le cours de la Sassandra, mais il ne put remonter que jusqu'à Kouati. Ses pirogues échouèrent dans les rapides da fleuve, et il dut revenir à la côte. Pobéguin, administrateur des colonies, qui commença en 1893 le levé de la colonie de la Côte d'Ivoire, explora toute la portion occidentale du pays jusqu'au rio Cavally, et y traça de 1500 à 1600 kilomètres d'itinéraires nouveaux. Il remonta la Sassandra pendant 130 kilomètres et reconnut que ce grand et beau fleuve se montra impropre à la navigation et au commerce. Plusieurs fructueuses explorations furent accomplies, à partir de 1897, par Georges Thomann, administrateur des colonies. Dans un premier voyage, il pénétra chez les Bakoué du pays oboua, sur la rive droite de la Sassandra, remonta le fleuve, et put remonter jusqu'à Soubré. Il repartit de Sassandra en décembre 1897 et remonta encore jusqu'à Soubré, parvint ensuite jusqu'à Nahoua; enfin, en 1898, il parvint jusqu'à Noucpoudou, près du 7e degré de latitude nord. En 1900, Thomann, à la suite d'un nouveau voyage, détermina le cours approximatif de la haute Sassandra et de son affluent le Lobe, fixa le confluent du Zo et établit d'une façon définitive l'identité du Férédougouba et de la Sassandra, qui avait déjà été admise par le lieutenant Mondiaux. Après la mission remplie par le capitaine du génie Houdaille, en 1898-1899, il fut décidé que la ligne ferrée partirait de Bingerville (près d'Abidjan), le chef-lieu de la colonie (entre 1909 et 1934) et qu'elle s'enfoncerait dans le Baoulé, pour pénétrer vers Kong. Mais, après de nouvelles études, faites par le capitaine du génie Crosson-Duplessis, un nouveau tracé, plus direct, fut proposé. La loi du 5 juillet 1903, autorisant le gouvernement général de l'Afrique occidentale à contracter un emprunt de 65 millions, mentionnait, parmi les travaux auxquels cet emprunt devait contribuer, le chemin de fer de la Côte d'Ivoire. Un décret du 6 novembre 1903 autorisa l'ouverture des travaux de la première section, entre Abidjan et Ery Macouguié, sur une longueur de 79 kilomètres. La Côte d'Ivoire indépendante Un commencement d'émancipation

des colonies françaises a eu lieu après la Seconde

Guerre mondiale à la suite la Conférence de Brazzaville, qui s'était

tenue en 1944. En Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui parvient

à faire abolir le travail forcé en 1950, sera la principale figure de

la marche vers l'indépendance, finalement acquise le 7 août 1960. En

novembre, Houphoüet-Boigny est élu président du nouvel État et y impose

un pouvoir personnel, jouant habilement sur les divisions ethniques, mais

aussi la prospérité économique dont a longtemps joui la Côte d'Ivoire

: les cours élevés du cacao et du café, les deux principales ressources

du pays, ont assuré sa croissance pendant deux décennies.

Mais quand les cours chutent au début des années 1980, l'économie s'effondre

avec eux. Un plan d'austérité décidé par le Fonds monétaire international

et la Banque mondiale ne parvient pas a être appliqué devant le mécontentement

de la rue. Houphoüet-Boigny, dont les méthodes ne marchent plus aussi

bien, est contraint à une politique de démocratisation. Mais le score

plus que suspect des Ă©lections de 1991, qui le fait battre haut la main

le candidat de l'opposition Laurent Gbagbo, montrent bien les limites de

cette apparence d'ouverture.

Houphouët-Boigny (1905-1993). Quand Houphouët-Boigny meurt, le 7 décembre 1993, le pays ruiné est dévoré par l'inflation. Henri-Konan Bédié, qui bénéficie du soutien de la France, se proclame chef de l'État par intérim (il sera élu président en 1995, dans des conditions tout aussi douteuses que celles qui avaient maintenu son prédécesseur au pouvoir pendant trois décennies). Pour écarter ses adversaires, Bédié met en oeuvre une doctrine xénophobe, dite de l'ivoirité, imaginée par Laurent Gbagbo. Un tiers de la population de la Côte d'Ivoire (les musulmans du Nord du pays) se trouve ainsi exclue de facto des droits accordés aux Ivoiriens dits "de souche". La crise politique s'ajoute à la crise économique. Un coup d'État renverse Bédié le 24 décembre 1999 et porte au pouvoir le général Robert Gueï. Celui-ci organisera des élections en 2000, à l'issue desquelles Laurent Gbagbo sera finalement élu. Le nouveau président se trouvera vite confronté à une guerre civile, dont les germes ont été semés par ses prédécesseurs. En 2002, la Côte d'Ivoire est coupée en deux. La rébellion contrôle tout le Nord du pays, l'armée le Sud. L'année suivante, une force internationale placée sous l'égide de l'ONU rejoint sur place les troupes françaises de l'Opération Licorne déjà présentes depuis septembre 2002, dans le cadre d'accords de coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Un zone tampon entre le Nord et le Sud est ainsi créée. Le 24 janvier 2003, des accords patronnés par la France sont signés à Marcoussis entre les belligérants prévoyant le maintient de Gbagbo au pouvoir, et la mise en place d'un gouvernement comprenant des ministres représentant les rebelles. Les accords de Marcoussis (aussi appelés Accords Kléber) n'aboutiront pas à calmer les tensions. La guerre civile reprend en octobre 2004, tandis que le rôle de la présence française est de plus en plus contesté par les partisans de Gbagbo. Un mouvement dit des Jeunes patriotes s'en prend en novembre 2004 aux ressortissants français en Côte d'Ivoire, qui pour la plupart doivent être rapatriés en France dans les semaines qui suivent. En mars 2007, le président Gbagbo et l'ancien chef rebelle Guillaume Soro signent un accord aux termes duquel Soro a rejoint le gouvernement de Gbagbo en tant que Premier ministre. Les deux hommes conviennent de réunifier le pays en démantelant la zone tampon, en intégrant les forces rebelles dans les forces armées nationales et en organisant des élections. En 2010, la Côte d'Ivoire organise des élections présidentielles très attendues, après plusieurs reports et une décennie de troubles politiques. Le second tour oppose le président sortant Laurent Gbagbo et l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. La Commission électorale indépendante (CEI) déclare Ouattara vainqueur, mais Gbagbo refuse de reconnaître les résultats, s'appuyant sur une décision du Conseil constitutionnel favorable à sa réélection. Cette situation provoque une crise violente de décembre 2010 à avril 2011, avec des affrontements entre les partisans des deux camps. La crise , qui a fait 3000 morts et a plongé le pays dans une période d'instabilité, se termine avec l'intervention militaire des forces françaises et des Nations Unies, qui aboutit à l'arrestation de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Alassane Ouattara devient officiellement président en mai 2011. Son mandat est marqué par des efforts de reconstruction et de réconciliation nationale. Le gouvernement lance des réformes économiques, avec un accent sur la modernisation des infrastructures, ce qui contribue à une forte croissance économique, parfois qualifiée de miracle économique ivoirien. Toutefois, la réconciliation nationale reste incomplète. Le procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale (CPI), qui s'ouvre en 2016, divise encore les Ivoiriens. Gbagbo est finalement acquitté en 2019, ce qui renforce la polarisation politique dans le pays. Les élections présidentielles de 2020 suscitent de vives tensions. Alassane Ouattara, qui avait initialement annoncé ne pas briguer un troisième mandat, décide finalement de se présenter après le décès soudain de son dauphin, Amadou Gon Coulibaly. Cette décision est perçue par l'opposition comme une violation de la Constitution, qui limite le nombre de mandats à deux. Les principaux opposants, dont Henri Konan Bédié, appellent au boycott des élections. Le scrutin se déroule dans un climat tendu et est marqué par des violences. Ouattara est réélu avec une large majorité, mais le pays est à nouveau en proie à des troubles post-électoraux, bien que de moindre ampleur qu'en 2010-2011.Des efforts sont faits pour apaiser les tensions politiques. Des discussions sont organisées entre le gouvernement et l'opposition. Laurent Gbagbo rentre à Abidjan en 2021, ce qui marque une étape symbolique pour la réconciliation nationale. Grâce à un compromis politique avec Ouattara, l'opposition a participé pacifiquement aux élections législatives de mars 2021 et emporte une minorité substantielle de sièges. Cependant, des défis persistent, notamment en matière de cohésion sociale, de justice pour les victimes des crises passées et de gouvernance. La question de la succession politique et les préparatifs pour les élections de 2025 suscitent déjà des débats, avec des enjeux autour du rôle de figures politiques historiques comme Ouattara, Gbagbo et Bédié. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de connaître une croissance soutenue, portée par les secteurs de l'agriculture (cacao, café) et des infrastructures. Le pays reste un leader régional en Afrique de l'Ouest, malgré des défis liés à la pauvreté, aux inégalités et à l'accès aux services de base pour une grande partie de la population. |

| . |

|

|

|

||||||||

|