|

L'Antiquité

avait eu son livre des Prodiges; la Renaissance devait posséder le sien avec le Prodigiorum ac ostentorum Chronicon

Basileae, et ce fut un rêveur qui, gravement affublé du

titre de philosophe, se chargea de lui faire ce présent. Un demi-siècle

ne s'était pas encore écoulé depuis qu'Alde Manuce

avait publié ce qui nous reste du livre de Julius

Obsequens, écrivain que l'on suppose avoir vécu un peu

avant le règne d'Honorius, lorsqu'un

savant professeur d'Heidelberg, nommé Théobald Wolffhart,

fit imprimer un gros volume (1557, in-fol.) dans lequel ses propres recherches

se confondaient avec celles de l'écrivain romain. Voilé sous

le pseudonyme de Conrad Lycosthène, Wolffhart prétendit donner

à ses compatriotes un livre du plus haut enseignement, et il n'hésita

pas à dédier l'étrange compilation, qui lui avait

coûté vingt et un ans de travail, aux premiers magistrats

de la ville de Bâle. Ce fut, ou peu s'en faut, l'unique emploi de

cette vie laborieuse, car notre philosophe naturaliste, moitié fou,

moitié observateur judicieux, ne vécut que quarante-quatre

ans et mourut en 1561, bien peu d'années après l'apparition

de son livre. Frappé des misères sans nombre et même

des crimes qui désolent son époque, l'écrivain allemand

ne trouve rien de mieux, pour forcer le monde à une tardive résipiscence,

que de lui présenter le tableau de tous les événements

prodigieux par lesquels se manifeste le courroux céleste. Les dates

qu'il adopte sont précises, et il marche rigoureusement armé

de la chronologie. Quant aux théories scientifiques qu'il émet

et aux conclusions qu'il adopte, il montre, en astronomie et en histoire

naturelle, ce qu'étaient en cosmographie Sébastien Munster

et Belleforest.

devait posséder le sien avec le Prodigiorum ac ostentorum Chronicon

Basileae, et ce fut un rêveur qui, gravement affublé du

titre de philosophe, se chargea de lui faire ce présent. Un demi-siècle

ne s'était pas encore écoulé depuis qu'Alde Manuce

avait publié ce qui nous reste du livre de Julius

Obsequens, écrivain que l'on suppose avoir vécu un peu

avant le règne d'Honorius, lorsqu'un

savant professeur d'Heidelberg, nommé Théobald Wolffhart,

fit imprimer un gros volume (1557, in-fol.) dans lequel ses propres recherches

se confondaient avec celles de l'écrivain romain. Voilé sous

le pseudonyme de Conrad Lycosthène, Wolffhart prétendit donner

à ses compatriotes un livre du plus haut enseignement, et il n'hésita

pas à dédier l'étrange compilation, qui lui avait

coûté vingt et un ans de travail, aux premiers magistrats

de la ville de Bâle. Ce fut, ou peu s'en faut, l'unique emploi de

cette vie laborieuse, car notre philosophe naturaliste, moitié fou,

moitié observateur judicieux, ne vécut que quarante-quatre

ans et mourut en 1561, bien peu d'années après l'apparition

de son livre. Frappé des misères sans nombre et même

des crimes qui désolent son époque, l'écrivain allemand

ne trouve rien de mieux, pour forcer le monde à une tardive résipiscence,

que de lui présenter le tableau de tous les événements

prodigieux par lesquels se manifeste le courroux céleste. Les dates

qu'il adopte sont précises, et il marche rigoureusement armé

de la chronologie. Quant aux théories scientifiques qu'il émet

et aux conclusions qu'il adopte, il montre, en astronomie et en histoire

naturelle, ce qu'étaient en cosmographie Sébastien Munster

et Belleforest.

-

Conrad

Lycosthène (1515-1567).

|

|

|

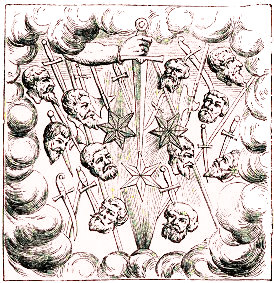

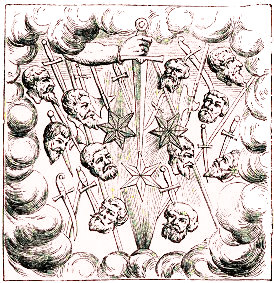

Veut-on savoir,

par exemple, quelle idée nos ancêtres se formaient de la comète  formidable qui causa un si grand effroi à une partie de l'Europe

en 1527, et dont l'apparition cependant ne dura (à ce que dit notre

auteur!) qu'une heure un quart? Lycosthène nous le fera comprendre,

ne fût-ce que par les exagérations de son récit; il

ira plus loin même, et il formulera dans une gravure bizarre le phénomène

céleste qu'il avait pu voir dans son enfance. Grâce à

lui, nous apprenons que cette comète immense était d'une

couleur sanglante qui se modifiait à son extrémité

par une teinte de safran. Du sommet sortait un bras recourbé, armé

d'un glaive immense, tout prêt à frapper. Trois étoiles

formidable qui causa un si grand effroi à une partie de l'Europe

en 1527, et dont l'apparition cependant ne dura (à ce que dit notre

auteur!) qu'une heure un quart? Lycosthène nous le fera comprendre,

ne fût-ce que par les exagérations de son récit; il

ira plus loin même, et il formulera dans une gravure bizarre le phénomène

céleste qu'il avait pu voir dans son enfance. Grâce à

lui, nous apprenons que cette comète immense était d'une

couleur sanglante qui se modifiait à son extrémité

par une teinte de safran. Du sommet sortait un bras recourbé, armé

d'un glaive immense, tout prêt à frapper. Trois étoiles scintillantes

scintillantes à l'extrémité de l'arme céleste; mais celle

qu'on voyait à la pointe était à la fois la plus brillante

et la plus grande. Sur les côtés du corps lumineux, on distinguait

des rayons qui affectaient les formes de piques et d'épées

de moindre dimension (les haches et les poignards sont un luxe de l'artiste

du XVIe siècle, car l'auteur n'en

fait pas mention). Au milieu de ces armes apparaissent des têtes

humaines roulant çà et là parmi les nuées.-

à l'extrémité de l'arme céleste; mais celle

qu'on voyait à la pointe était à la fois la plus brillante

et la plus grande. Sur les côtés du corps lumineux, on distinguait

des rayons qui affectaient les formes de piques et d'épées

de moindre dimension (les haches et les poignards sont un luxe de l'artiste

du XVIe siècle, car l'auteur n'en

fait pas mention). Au milieu de ces armes apparaissent des têtes

humaines roulant çà et là parmi les nuées.-

La

comète de 1527, suivant Lycosthène.

|

|

Les gravures fantastiques

qui accompagnent le récit de Lycosthène étaient destinées

à frapper les imaginations, bien plus, à coup sûr,

qu'elles n'étaient un moyen d'instruction, et l'on s'aperçoit

de leur influence immédiate lorsqu'en lisant un écrivain

excellent du XVIe siècle, Simon

Goulard, on acquiert la certitude qu'il n'a modifié la description

qu'il donne du même phénomène que pour la faire concorder

avec l'image de la terrible comète.

"Le

regard d'icelle, ajoute-t-il, donna telle frayeur à plusieurs qu'aucuns

en moururent; autres tombèrent malades."

Le disciple de Lichtenberg, l'astrologue renommé,

Petrus Creusserus, ayant soumis le phénomène terrible aux

règles de son art, on en tira les conséquences qu'admettait

l'astrologie de l'époque ces pronostics étaient tels que les esprits les

plus judicieux en furent troublés pendant près d'un demi-siècle.

Lycosthène n'avait signalé que les ravages de la Hongrie

et le sac de Rome comme étant les suites infaillibles des événements

annoncés par la comète de 1527. Au temps de Henri

IV, Simon Goulard s'écriait :

de l'époque ces pronostics étaient tels que les esprits les

plus judicieux en furent troublés pendant près d'un demi-siècle.

Lycosthène n'avait signalé que les ravages de la Hongrie

et le sac de Rome comme étant les suites infaillibles des événements

annoncés par la comète de 1527. Au temps de Henri

IV, Simon Goulard s'écriait :

"Et

qu'a vu, l'espace de 63 ans depuis, toute l'Europe, sinon les terribles

effets en terre de test horrible présage du ciel?... Après

lui survindrent les terribles ravages des Turcs en Hongrie, la famine en

Souabe ,

Lombardie et Venise; la guerre en Suisse,

le siège de Vienne en Autriche, la suète en Angleterre, le

desbord de l'Océan en Hollande et Zélande ,

Lombardie et Venise; la guerre en Suisse,

le siège de Vienne en Autriche, la suète en Angleterre, le

desbord de l'Océan en Hollande et Zélande ,

où il noya grande entendue de pays, et un tremblement de terre de

huit jours durant en Portugal! " ,

où il noya grande entendue de pays, et un tremblement de terre de

huit jours durant en Portugal! "

|

|

|

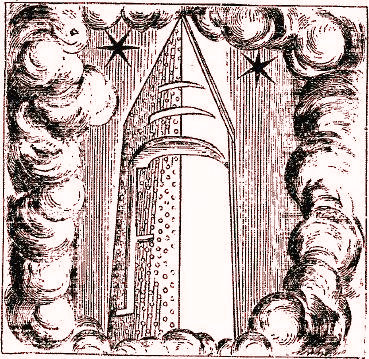

Une

comète vue en Arabie - phénomènes célestes

Si les habitants des rives du Rhin voyaient

tant de figures étranges à travers les jets lumineux d'une

comète  ,

les pèlerins qui revenaient de l'Orient ne racontaient pas des merveilles

moins extraordinaires des phénomènes célestes qu'ils

avaient observés durant leurs voyages, et ils n'en tiraient pas

des conséquences moins fatales pour l'Europe. ,

les pèlerins qui revenaient de l'Orient ne racontaient pas des merveilles

moins extraordinaires des phénomènes célestes qu'ils

avaient observés durant leurs voyages, et ils n'en tiraient pas

des conséquences moins fatales pour l'Europe.

En 1480, une comète vue dans les

déserts de l'Arabie avait l'apparence d'une poutre lumineuse très

aiguë, sur laquelle on distinguait une multitude de têtes de

clous, puis une grande faux, semblable à celle dont les artistes

de la Renaissance armaient tour à tour la Mort

armaient tour à tour la Mort et

le Temps. Cette faux, surmontée de deux autres lames, que l'on apercevait

distinctement, ne pouvait signifier qu'un avenir funeste; en effet, durant

la même année, nous dit le docte Lycosthène, les Turcs et

le Temps. Cette faux, surmontée de deux autres lames, que l'on apercevait

distinctement, ne pouvait signifier qu'un avenir funeste; en effet, durant

la même année, nous dit le docte Lycosthène, les Turcs dévastèrent la Carinthie

dévastèrent la Carinthie ,

et les chevaliers Porte-croix ( ,

et les chevaliers Porte-croix ( Chevaliers

teutoniques Chevaliers

teutoniques )

se disposèrent à entrer en campagne contre les Polonais.

Cependant, du côté de la Hongrie, l'alliance fut renouvelée

entre Ladislas et Mathias le Hunniade; et, pour être conséquent

avec les calculs scientifiques de ces audacieux espions du ciel, comme

Simon Goulard appelle les astrologues de son temps, il faut supposer que

cette alliance, consolidée entre deux souverains belliqueux, était

clairement marquée, aux yeux des humains, par les clous lumineux

qui se dessinaient le long de la comète estrange vue des

déserts de l'Arabie. )

se disposèrent à entrer en campagne contre les Polonais.

Cependant, du côté de la Hongrie, l'alliance fut renouvelée

entre Ladislas et Mathias le Hunniade; et, pour être conséquent

avec les calculs scientifiques de ces audacieux espions du ciel, comme

Simon Goulard appelle les astrologues de son temps, il faut supposer que

cette alliance, consolidée entre deux souverains belliqueux, était

clairement marquée, aux yeux des humains, par les clous lumineux

qui se dessinaient le long de la comète estrange vue des

déserts de l'Arabie.

-

La

comète de 1480 : faux et usage de faux...

|

|

|

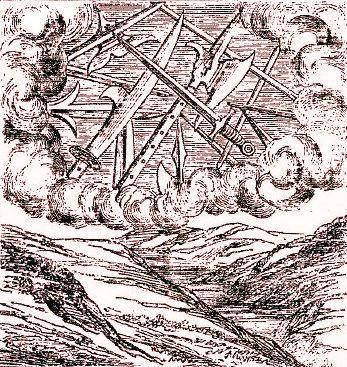

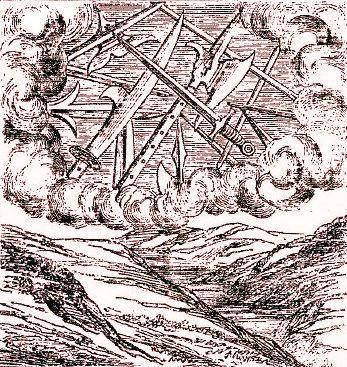

Guerre sur la Terre

et guerre dans les cieux, c'est trop souvent le cri du seizième

siècle. Dès l'époque de Jules Obsequens, on avait

vu clairement des hommes armés combattant parmi les nuages; nous

ne serions donc pas très fondés, comme on l'a fait trop souvent,

à reconnaître dans ces armées célestes un souvenir

des valkyries ou des luttes mythologiques de la religion nordique

ou des luttes mythologiques de la religion nordique .

Les peuples du Chili, dont il serait difficile de rattacher les traditions

belliqueuses aux grands souvenirs de Rome ou bien à ceux qui nous

ont été transmis par Odin .

Les peuples du Chili, dont il serait difficile de rattacher les traditions

belliqueuses aux grands souvenirs de Rome ou bien à ceux qui nous

ont été transmis par Odin ,

croyaient encore il y a un siècle à ces armées célestes

combattant au sein des nuées pour leur indépendance. Les

armées vues dans le ciel appartiennent donc à cette classe

de mythes que l'on retrouve dans tous les temps et dans tous les pays;

seulement, à l'époque où écrivait Lycosthène,

elles s'étaient multipliées de telle sorte qu'il n'y avait

guère de province en France ou en Allemagne qui ne fût épouvantée

de leur apparition. Sans parler de la mesnie

Hellequin dont le folklore s'est perpétué

jusqu'au XIXe siècle, sans mentionner

la troupe du Grand veneur qui marque

par ses funestes prophéties la dernière année du XVIe

siècle, sans nous arrêter à l'armée furieuse

qui troublait jadis le ciel de l'Allemagne, les armées aériennes

n'ont pas cessé de se disputer l'empire de ces régions fantastiques

où se dessinent les ombres imposantes des Arthur ,

croyaient encore il y a un siècle à ces armées célestes

combattant au sein des nuées pour leur indépendance. Les

armées vues dans le ciel appartiennent donc à cette classe

de mythes que l'on retrouve dans tous les temps et dans tous les pays;

seulement, à l'époque où écrivait Lycosthène,

elles s'étaient multipliées de telle sorte qu'il n'y avait

guère de province en France ou en Allemagne qui ne fût épouvantée

de leur apparition. Sans parler de la mesnie

Hellequin dont le folklore s'est perpétué

jusqu'au XIXe siècle, sans mentionner

la troupe du Grand veneur qui marque

par ses funestes prophéties la dernière année du XVIe

siècle, sans nous arrêter à l'armée furieuse

qui troublait jadis le ciel de l'Allemagne, les armées aériennes

n'ont pas cessé de se disputer l'empire de ces régions fantastiques

où se dessinent les ombres imposantes des Arthur ,

des Charlemagne ,

des Charlemagne et des Waldemar. Ouvrez le beau livre de Grimm

sur les légendes germaniques, et vous y lirez l'histoire de ce terrible

Rodenstein dont on a encore entendu les clameurs belliqueuses, en 1816,

sur les bords du Rhin.

et des Waldemar. Ouvrez le beau livre de Grimm

sur les légendes germaniques, et vous y lirez l'histoire de ce terrible

Rodenstein dont on a encore entendu les clameurs belliqueuses, en 1816,

sur les bords du Rhin.

Une

armée céleste au XVIe

siècle.

|

|

|

"Souvent,

dit cet auteur, c'est sur les champs de bataille qu'ont lieu les évolutions

des esprits guerriers. Dans un village situé sur le côté

gauche de la rivière de Dieppe, on aperçoit des cavaliers

blancs parcourant la prairie, et retournant la terre avec leurs lances.

La tradition locale nous apprend qu'autrefois ces cavaliers blancs avaient

été défaits par d'autres cavaliers rouges. Si une

bataille fut, en effet, donnée en ce lieu, on pourrait croire que

ce fait historique remonte au temps des Romains; car il est bien connu

que la cavalerie des Romains portait des manteaux blancs."

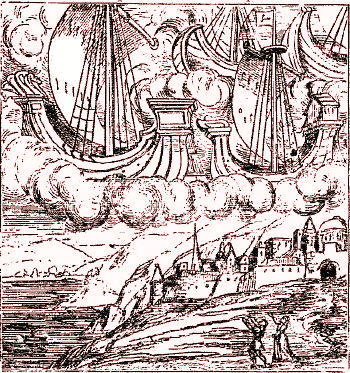

Les nuées ont leurs flottes comme l'air

a ses armées; mais Lycosthène, qui vivait au centre de l'Allemagne,

ne s'appesantit pas sur ce fait; il dit seulement qu'en l'année

de notre ère 114, des simulacres de navires ont été

vus parmi les nuages. Saint Agobard, l'évêque

de Lyon, est heureusement mieux informé; il sait à merveille

vers quelle région fantastique se dirigent ces légers bâtiments;

ils vont au pays de Magonie

[1], et c'est par réserve que le saint prélat

du neuvième siècle ne vous trace pas leur itinéraire.

Ce qu'il y a de certain selon lui, c'est que les tempestaires chargeaient

sur ces frêles vaisseaux des fruits abattus par la grêle ou détruits par les orages; et les rachetaient

ensuite à vil prix. Chose étrange, ces sorciers que les bas

siècles redoutaient sous le bout de tempestarii, n'ont pas

plus cessé d'exister pour le peuple de certaines provinces que les

flottes aériennes en Normandie

abattus par la grêle ou détruits par les orages; et les rachetaient

ensuite à vil prix. Chose étrange, ces sorciers que les bas

siècles redoutaient sous le bout de tempestarii, n'ont pas

plus cessé d'exister pour le peuple de certaines provinces que les

flottes aériennes en Normandie ,

on les connaît encore sous le nom de meneurs de nuées; mais

malheur à eux, si, durant certains jours de fête, un homme

adroit et courageux leur lance une balle bénie! le nuage noir qui

les cache à la terre ne peut les préserver de la mort. ,

on les connaît encore sous le nom de meneurs de nuées; mais

malheur à eux, si, durant certains jours de fête, un homme

adroit et courageux leur lance une balle bénie! le nuage noir qui

les cache à la terre ne peut les préserver de la mort.

Flotte

dans le ciel - vision de l'an 114.

Rouen possédait naguère un

meneur de nuées célèbre [2]

dont les ouvrages sont recherchés par les curieux, et la Sologne

compte même quelques familles de tempestaires qui excitent les orages

en battant à grands cris les eaux de certains étangs; mais

il faut se rendre sur les bords de la Baltique pour voir encore des vaisseaux

volants; ils annoncent toujours de funestes catastrophes. Un navire doit-il

sombrer, ou bien est-il condamné à échouer sur la

côte, son ombre vient flotter dans l'air au-dessus des eaux où

il doit périr.

"Toutes

les parties dont il se compose, carcasse, cordages, mâts et voiles,

apparaissent en feu; apparaître ainsi s'appelle chez eux wafeln.

Les hommes qui doivent se noyer, les maisons qui doivent brûler,

les lieu qui doivent s'abîmer, se montrent ainsi d'avance sous des

traits de feu [3]."

Armes

vues dans le ciel - Pluies merveilleuses

L'une de nos locutions populaires les

plus usitées trouverait au besoin son explication dans les vieilles

gravures de Lycosthène. Au milieu de ces panoplies célestes

dont il a eu la fantaisie d'orner plusieurs pages de son livre, il y en

a une qui reproduit, sous leurs formes les plus redoutables, des armes

fort communes au moyen âge, et le mot : Il pleut des hallebardes,

fait songer tout naturellement à ces pluies de fer terribles qui

tombent des nuées.

Pour notre auteur, comme pour Jules Obsequens,

elles sont le pronostic de quelque événement désastreux;

à la date de l'année 167 avant notre ère, ces armes

vues dans le ciel annoncent clairement la mort du consul Posthumius et

les succès des Lusitains ou des Gaulois dans leur résistance

contre les Romains; en l'année 1538, elles sont unies à une

armée céleste et à une croix sanglante qui voltige

dans les cieux, et elles prophétisent l'expédition d'un landgrave,

dont le digne Peucer mentionne les velléités d'indépendance

en nous racontant ses combats.

|

[1]

Suivant les idées bizarres du neuvième siècle le pays

de Magonie était une sorte de port franc situé dans quelque

région intermédiaire de l'air, où les navires volants

portaient leur funeste chargement. A l'aide d'une monture encore plus simple

et connue de tous, les tempestaires se dirigeaient vers cette contrée

aérienne, et y faisaient à bon marché de coupables

approvisionnements. Quelques critiques ont voulu voir dans les navires

aériens d'Agobard le début des aérostats.

[2]

P.-L. le Barbier, qui vivait Au début du XIXe siècle.

On a de lui un grand nombre d'opuscules. Le plus étendu, intitulé

: "Dominatmosphérie, instruction pour les marins, à l'effet

de se procurer l'agitation de l'air et la variation des vents (Rouen,

1822)", ne dépasse pas 8 pages in-4°.

[3]

Traditions allemandes recueillies et publiées par les frères

Grimm, traduites par M. Theil. Paris, 1838, 2 vol. in-8.

|

|

Pluie

d'armes au seizième siècle.

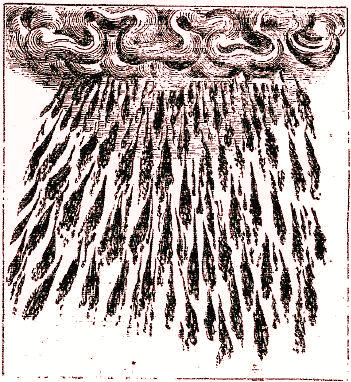

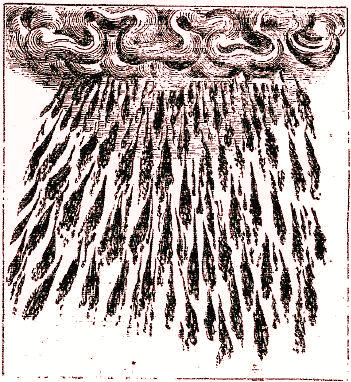

Si l'Antiquité et le Moyen âge se montrent fertiles en inventions bizarres, c'est à coup sûr

dans les descriptions qu'ils nous transmettent des pluies qui sont venues

émerveiller et terrifier tour à tour les habitants de l'Italie,

de la France et de l'Allemagne. Pluies de feu, pluies de sang, pluies de

reptiles et de poissons, pluies de cendres et de soufre, pluies parfumées

de fleurs

se montrent fertiles en inventions bizarres, c'est à coup sûr

dans les descriptions qu'ils nous transmettent des pluies qui sont venues

émerveiller et terrifier tour à tour les habitants de l'Italie,

de la France et de l'Allemagne. Pluies de feu, pluies de sang, pluies de

reptiles et de poissons, pluies de cendres et de soufre, pluies parfumées

de fleurs ou de pollen

ou de pollen : tous ces phénomènes sont appréciés avec la

même justesse de raisonnement dans Lycosthène, dans Camerarius,

et dans Simon Goulard. Comme les figures estranges qui se montrent

dans le ciel, les pluies dont les savants ne peuvent expliquer le véritable

caractère sont toujours des indices redoutables pour l'humanité,

et elles partagent, avec d'autres phénomènes météorologiques

inexpliqués pour le XVIe siècle,

le funeste privilège de précéder les grandes catastrophes.

Cent quatre-vingt-un ans avant Jésus-Christ, c'est une pluie de

sang qui annonce au monde que le grand Hannibal

va périr en Bythinie par le poison; cinquante-trois ans auparavant,

il pleut du lait dans le voisinage de Rome, et, entre autres événements

redoutables, un prêteur du peuple romain est trouvé sans vie

frappé de la foudre

: tous ces phénomènes sont appréciés avec la

même justesse de raisonnement dans Lycosthène, dans Camerarius,

et dans Simon Goulard. Comme les figures estranges qui se montrent

dans le ciel, les pluies dont les savants ne peuvent expliquer le véritable

caractère sont toujours des indices redoutables pour l'humanité,

et elles partagent, avec d'autres phénomènes météorologiques

inexpliqués pour le XVIe siècle,

le funeste privilège de précéder les grandes catastrophes.

Cent quatre-vingt-un ans avant Jésus-Christ, c'est une pluie de

sang qui annonce au monde que le grand Hannibal

va périr en Bythinie par le poison; cinquante-trois ans auparavant,

il pleut du lait dans le voisinage de Rome, et, entre autres événements

redoutables, un prêteur du peuple romain est trouvé sans vie

frappé de la foudre . .

En l'année 109, c'est encore une

pluie de lait qui précède le plus horrible incendie dans

la capitale du monde; c'est au contraire une pluie de sang qui, vers l'an

31, annonce à l'Égypte qu'Octave César

va être le vainqueur d'Antoine; l'an

48 de Jésus-Christ, c'est une pluie du même genre, unie à

d'autres prodiges, qui annonce le crime d'Agrippine,

et la mort de Claude. La Renaissance n'est pas moins fertile en pluies de sang que l'Antiquité; en 1551,

c'est une ondée de cette nature qui porte l'effroi dans Lisbonne;

puis, le 26 mai 1554, la petite ville de Dunkespnel peut annoncer à

l'Allemagne qu'elle a été terrifiée par le même

phénomène; l'année suivante, Friberg, en Misnie

n'est pas moins fertile en pluies de sang que l'Antiquité; en 1551,

c'est une ondée de cette nature qui porte l'effroi dans Lisbonne;

puis, le 26 mai 1554, la petite ville de Dunkespnel peut annoncer à

l'Allemagne qu'elle a été terrifiée par le même

phénomène; l'année suivante, Friberg, en Misnie ,

n'a rien à lui envier; et l'on voit même, en Saxe, une fontaine

de sang sourdre tout à coup des fossés d'un château.

La science moderne ne rejette pas complètement

l'apparence de ce phénomène, et elle cherche à l'expliquer

: ,

n'a rien à lui envier; et l'on voit même, en Saxe, une fontaine

de sang sourdre tout à coup des fossés d'un château.

La science moderne ne rejette pas complètement

l'apparence de ce phénomène, et elle cherche à l'expliquer

:

"La

neige prend quelquefois une teinte rouge; plusieurs naturalistes ont constaté

que ces globules, de matière colorante, sont de petits cryptogames

du genre Uredo, dont la neige est le sol naturel, et que, par cette cause,

on appelle Uredo nivalis [4]."

Pluie

de sang à Lisbonne en 1551.

|

[4]

Voy. le Dictionnaire d'histoire naturelle publié sous

la direction d'Orbigny. Nous ajouterons, pour compléter cette citation,

que Swammerdam et Réaumur

ont attribué ces taches rouges éparses sur le sol à

des matières sorties de petits papillons qui venaient de subir leur

métamorphose. D'autres fois il est tombé une terre colorée

et très divisée.

|

|

Si le XVIeétait

effrayé par des pluies de feu et par des pluies de sang, s'il enregistrait

avec terreur mille récits dans lesquels on représentait certaines

régions de l'Europe comme ayant été dévastées

par des irruptions de grenouilles, de crapauds, ou de serpents tombés

du ciel, il aimait aussi à augmenter de quelques joyeux chapitres

le livre de Petrus Nobilis sur le pays de Cocagne .

Tantôt c'était un canton du pays de Berne

qui, en 1556, avait recueilli une rosée, .

Tantôt c'était un canton du pays de Berne

qui, en 1556, avait recueilli une rosée,

"dont

le goust, nous dit un vieil écrivain de l'époque, estoit

plus doux que miel."

Tantôt c'était la ville de Klagenfurth,

au pays de Carinthie ,

qui, au mois de mars, avait vu pleuvoir, dans ses campagnes, du pur froment

en telle quantité que, grâce à cette récolte

inattendue, les habitants en avaient pu faire de bon pain dont ils s'étaient

servis "un long temps pour leur nourriture". Puis venaient les pluies

de canards et d'oisons, qui, avec un degré de plus de vraisemblance,

avaient jeté dans la stupeur les habitants de cette partie de l'Allemagne.

Non loin du château de Withitz, l'an 1587, une nuée de ces

oiseaux, que l'on comptait par milliers, avait obscurci le ciel, puis,

tout à coup, s'abaissant sur un étang voisin, avait "dressé

un furieux combat" : ,

qui, au mois de mars, avait vu pleuvoir, dans ses campagnes, du pur froment

en telle quantité que, grâce à cette récolte

inattendue, les habitants en avaient pu faire de bon pain dont ils s'étaient

servis "un long temps pour leur nourriture". Puis venaient les pluies

de canards et d'oisons, qui, avec un degré de plus de vraisemblance,

avaient jeté dans la stupeur les habitants de cette partie de l'Allemagne.

Non loin du château de Withitz, l'an 1587, une nuée de ces

oiseaux, que l'on comptait par milliers, avait obscurci le ciel, puis,

tout à coup, s'abaissant sur un étang voisin, avait "dressé

un furieux combat" :

"Au

matin, continue le vieux narrateur, les soldats et les paysans y courent

et y trouvent vu nombre presque infini de ces canards et oisons, qui s"étoient

entretuez, et en amassent en abondance : les vus cent, les autres deux

cents, qu'ils accommodèrent à leur façon, et en vescurent

longtemps; ce qui estoit resté de ceste pluye et armée de

combattans, s'estant reconnu en une grande prairie, print le vol et se

retira ailleurs."

|

|

|

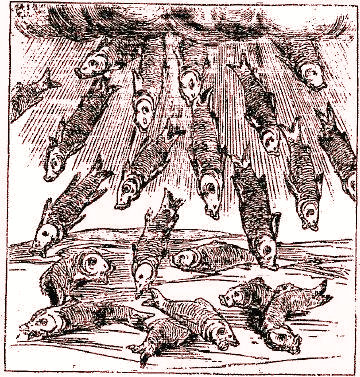

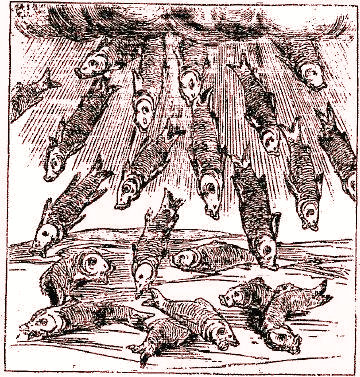

Pluie

de poissons.

On explique aujourd'hui les pluies de grenouilles

et les pluies de poissons. Tout le monde sait que les trombes, aspirant

les eaux des étangs, peuvent verser sur la terre une multitude d'animalcules

qui retombent sous forme de pluie. Des myriades de petits poissons ont

été dispersés ainsi, et toujours ce phénomène

si simple a jeté l'effroi dans les populations. Il se renouvelle

néanmoins à de rares intervalles. |

|

|

Le règne

d'Othon III fut fertile en phénomènes désastreux.

En l'année 989, cet empereur était encore enfant, lorsque

d'épouvantables inondations désolèrent l'Allemagne;

une sécheresse brûla les moissons l'été suivant

et amena la famine; des neiges trop abondantes succédèrent

à ces fléaux. En Saxe, il tomba des poissons du ciel, sans

doute par compensation. Les pluies de poissons étaient, au Moyen

âge ,

comme les pluies de lait ou de sang; elles n'annonçaient que fâcheux

présages : aussi les Vandales envahirent-ils

deux fois, la Saxe, et, en 991, des flammes, échappées des

vagues du Rhin, brûlèrent-elles les bourgades bâties

sur ses bords. ,

comme les pluies de lait ou de sang; elles n'annonçaient que fâcheux

présages : aussi les Vandales envahirent-ils

deux fois, la Saxe, et, en 991, des flammes, échappées des

vagues du Rhin, brûlèrent-elles les bourgades bâties

sur ses bords.

Pluies

de croix - Les deux soleils.

Les inductions sinistres que l'on tirait

au Moyen âge des innombrables météores atmosphériques

ne suffirent plus bientôt aux prétendus interprètes

de tant de prodiges. Pour frapper les esprits d'une épouvante qu'ils

croyaient sans doute salutaire, et trompés d'ailleurs eux-mêmes

par de bizarres théories, ils révèrent des phénomènes

d'autant plus merveilleux qu'un art céleste les façonnait

à dessein et comme pour avertir les populations. Tantôt c'étaient

de petits turbans mignonnement ouvraigés qui étaient

tombés du ciel dans quelque champ, non loin d'une cité d'Allemagne,

et qui prédisaient une de ces invasions des armées ottomanes

dont la journée de Lépante ( Le

siècle de Soliman Le

siècle de Soliman )

délivra les Latins [5];

tantôt, et plus fréquemment encore, c'étaient des pluies

de croix que l'on voyait, et presque toujours ce signe, après s'être

multiplié dans les airs, venait briller sur les habits de ceux qui

contemplaient le miracle )

délivra les Latins [5];

tantôt, et plus fréquemment encore, c'étaient des pluies

de croix que l'on voyait, et presque toujours ce signe, après s'être

multiplié dans les airs, venait briller sur les habits de ceux qui

contemplaient le miracle . . |

[5]

Voy. Simon Goulard, Histoires prodigieuses, etc. |

|

Selon les récits

de Lycosthène, ce prodige ne s'était pas renouvelé

en Europe moins de cinq ou six fois depuis l'an 367 de notre ère,

à partir du jour néfaste où Julien l'Apostat, voulant

réédifier le temple de Jérusalem,

avait vu ses efforts impies confondus par le courroux divin. Tout le monde

a présent au souvenir l'antique tradition qui fait sortir du sein

des fondations ouvertes par ordre de l'empereur romain ces jets de flammes

dévorantes qui consument les matériaux et les outils accumulés

pour l'édification du nouveau temple. A l'issue de ces vaines tentatives,

dit la légende, d'innombrables croix tombèrent sur le lieu

consacré. Après avoir sillonné les airs de leurs traces

lumineuses, non seulement elles continuèrent à jeter leur

éclat sur la terre, mais on les vit s'attacher aux vêtements

des assistants émerveillés et se mêler à la

trame des étoffes. Elles semblaient, par leur scintillement mystérieux,

destinées à perpétuer le souvenir d'un événement

formidable, qu'on ne pouvait cependant guère oublier. Tous les efforts

humains furent inutiles, nous apprend le Livre des prodiges, pour

faire disparaître cette broderie du divin ouvrier.

Pluie

de croix en 1503.

Dès lors la chute des croix se renouvela

dans le monde, mais ce fut avec infiniment moins d'éclat; quelquefois

même ces croix descendaient comme des corps opaques dont on discernait

mal la forme, et qui en tombant parmi les assistants laissaient leurs traces,

comme si on les eût dessinées sur les vêtements avec

une substance oléagineuse. Telles furent celles qui apparurent en

Calabre et en Sicile vers l'année 746, et qui laissèrent de célestes

vestiges sur les voiles des églises. Le même prodige se renouvela

près de cinquante ans après; mais, en 1503, ce fut en Allemagne

qu'il eut lieu, et cette fois, dit Lycosthène, les croix qui s'attachèrent

aux vêtements avaient la teinte du pain fait de pure fleur de farine.

Le prodige posé en ces termes s'explique comme les pluies miraculeuses

et en Sicile vers l'année 746, et qui laissèrent de célestes

vestiges sur les voiles des églises. Le même prodige se renouvela

près de cinquante ans après; mais, en 1503, ce fut en Allemagne

qu'il eut lieu, et cette fois, dit Lycosthène, les croix qui s'attachèrent

aux vêtements avaient la teinte du pain fait de pure fleur de farine.

Le prodige posé en ces termes s'explique comme les pluies miraculeuses . . |

|

|

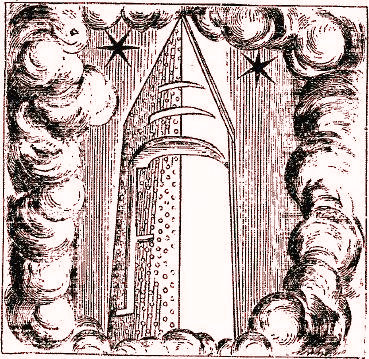

Un phénomène

fréquemment observé, et dont le nom même explique suffisamment

le brillant aspect, la parhélie [6]

( Halos

et couronnes Halos

et couronnes ),qui

multiplie les soleils par une sorte de mirage ),qui

multiplie les soleils par une sorte de mirage céleste, partageait avec les comètes le triste privilège

d'annoncer les grandes catastrophes. Selon Lycosthène, ces messagers

éclatants du courroux divin apparaissaient quelquefois dans le ciel

germanique sous un aspect tellement bizarre, que l'imagination du docte

Wolfhart a fait indubitablement tous les frais de cet étrange phénomène.

Les aspects divers sous lesquels se produit la double réfraction

céleste, partageait avec les comètes le triste privilège

d'annoncer les grandes catastrophes. Selon Lycosthène, ces messagers

éclatants du courroux divin apparaissaient quelquefois dans le ciel

germanique sous un aspect tellement bizarre, que l'imagination du docte

Wolfhart a fait indubitablement tous les frais de cet étrange phénomène.

Les aspects divers sous lesquels se produit la double réfraction de l'astre sont innombrables dans son livre. Ce n'était pas seulement

dans les régions du Nord que les parhélies frappaient les

esprits de terreur. A Rome même et dans les villes scientifiques

de l'Italie, sièges du mouvement intellectuel, la crainte qu'elles

inspiraient aux populations n'était pas moindre qu'à Nuremberg

de l'astre sont innombrables dans son livre. Ce n'était pas seulement

dans les régions du Nord que les parhélies frappaient les

esprits de terreur. A Rome même et dans les villes scientifiques

de l'Italie, sièges du mouvement intellectuel, la crainte qu'elles

inspiraient aux populations n'était pas moindre qu'à Nuremberg ou bien à Rotterdam

ou bien à Rotterdam .

Celle qui parut en 1469, par exemple, troubla au plus haut degré

les esprits; et ce n'était certes pas sans sujet, nous dit le

Livre des prodiges; mais heureusement le phénomène céleste

annonçait aux hommes un grand triomphe pour compenser de grands

revers. .

Celle qui parut en 1469, par exemple, troubla au plus haut degré

les esprits; et ce n'était certes pas sans sujet, nous dit le

Livre des prodiges; mais heureusement le phénomène céleste

annonçait aux hommes un grand triomphe pour compenser de grands

revers.

Dans la même armée, Scander-Beg,

le fléau des musulmans, remporta une victoire signalée sur

les Turcs, et la mort de Sforce, fils du duc de Milan ,

suscita des guerres déplorables en Italie. Florence

fut désolée; l'Allemagne, troublée par de nouveaux

combats, vit les ducs de Brunswick combattre leurs voisins. Des séditions

violentes ensanglantèrent l'Angleterre. En 1492, la parhélie

se combine, vers le mois de décembre, avec l'apparition successive

de deux comètes, et certes ce n'eût pas été

un phénomène trop magnifique pour annoncer la chute de Grenade

et la découverte d'un nouveau monde; mais ce triple soleil a été

vu en Pologne, et les prodiges sont pour le Nord. L'empereur Maximilien

est vaincu par Ladislas, roi de Hongrie; Casimir, roi des Polonais, expire,

et une grande portion de la ville de Cracovie ,

suscita des guerres déplorables en Italie. Florence

fut désolée; l'Allemagne, troublée par de nouveaux

combats, vit les ducs de Brunswick combattre leurs voisins. Des séditions

violentes ensanglantèrent l'Angleterre. En 1492, la parhélie

se combine, vers le mois de décembre, avec l'apparition successive

de deux comètes, et certes ce n'eût pas été

un phénomène trop magnifique pour annoncer la chute de Grenade

et la découverte d'un nouveau monde; mais ce triple soleil a été

vu en Pologne, et les prodiges sont pour le Nord. L'empereur Maximilien

est vaincu par Ladislas, roi de Hongrie; Casimir, roi des Polonais, expire,

et une grande portion de la ville de Cracovie est dévorée par les flammes à la suite d'un incendie

fortuit.

est dévorée par les flammes à la suite d'un incendie

fortuit.

Le

triple soleil de 1492.

|

[6]De

deux mots grecs, para, proche, et hélios, le Soleil

: représentation du Soleil dans une nuée. |

|

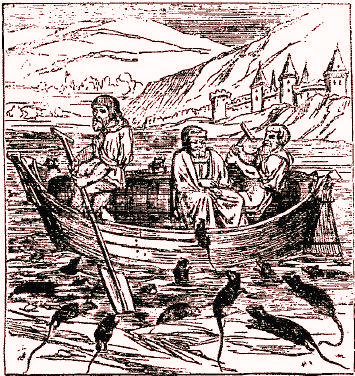

La

légende du roi Popiel

Il suffit de s'être promené

quelquefois sur les bords des ruisseaux qui arrosent nos campagnes, ou

même sur les rives de nos petits fleuves, pour avoir remarqué

une espèce de rats amphibies qui s'élancent rapidement de

leurs demeures humides et traversent furtivement les prairies. Ce ne fut

pas à ces simples rats d'eau, puisqu'on doit les nommer ici par

leur nom vulgaire, que fut confiée l'exécution d'un décret

terrible que signale une légende de 823. En ce temps, la Sarmatie ,

car c'est sous cette dénomination que nos vieux écrivains

désignent la Pologne, était gouvernée par le roi Popiel.

Ce roi slave du neuvième siècle était une espèce

de Néron, préludant aux crimes qui

devaient lui donner une si funeste célébrité par l'assassinat

de ceux que le conseil des sages avait désignés pour le guider

au début de son règne. Ces régents incommodes étaient

les propres frères de son père, et ils furent empoisonnés

à l'instigation de la cruelle princesse à laquelle Popiel

avait uni son sort. Les cadavres de ces princes malheureux avaient été

abandonnés sans qu'une main pieuse leur donnât la sépulture.

Le Dieu ,

car c'est sous cette dénomination que nos vieux écrivains

désignent la Pologne, était gouvernée par le roi Popiel.

Ce roi slave du neuvième siècle était une espèce

de Néron, préludant aux crimes qui

devaient lui donner une si funeste célébrité par l'assassinat

de ceux que le conseil des sages avait désignés pour le guider

au début de son règne. Ces régents incommodes étaient

les propres frères de son père, et ils furent empoisonnés

à l'instigation de la cruelle princesse à laquelle Popiel

avait uni son sort. Les cadavres de ces princes malheureux avaient été

abandonnés sans qu'une main pieuse leur donnât la sépulture.

Le Dieu des chrétiens

des chrétiens ,

qui, au neuvième siècle, était honoré aux lieux

où l'on adorait naguère encore la déesse Liethna,

le Christ ,

qui, au neuvième siècle, était honoré aux lieux

où l'on adorait naguère encore la déesse Liethna,

le Christ ,

dit la légende, se chargea de les venger : une armée de rats

s'engendra tout à coup du milieu de ces restes indignement abandonnés,

et s'élança vers le palais de Golpo, où Popiel cherchait

â s'étourdir sur ses crimes en s'abandonnant aux joies bruyantes

d'un festin. ,

dit la légende, se chargea de les venger : une armée de rats

s'engendra tout à coup du milieu de ces restes indignement abandonnés,

et s'élança vers le palais de Golpo, où Popiel cherchait

â s'étourdir sur ses crimes en s'abandonnant aux joies bruyantes

d'un festin.

Le

roi Popiel.

Le prince coupable, la reine, ses enfants,

ne peuvent être préservés des morsures cruelles de

milliers de rats; en vain les place-t-on au centre d'un ardent foyer, les

rats, continue la chronique, s'élancent au milieu du feu et vont martyriser le parricide malgré la triple enceinte du cercle

enflammé. Les gardes épouvantés veulent opposer un

autre élément à ces intrépides émissaires

du courroux céleste; le roi, solitaire cette fois, est entraîné

dans une embarcation et vogue rapidement sur le lac de Golpo. Peine inutile!

les rats le suivent et viennent l'ensanglanter de leurs morsures malgré

les coups d'aviron. Leur rage fait plus encore : de leurs dents aiguës

ils perforent l'esquif et le mettent en péril de sombrer. Il ne

reste plus qu'une ressource au meurtrier des frères de Leszek :

il se réfugie dans une haute tour, environnée par les eaux;

mais ces murailles, imprenables pour les hommes, ne le sont pas pour les

rats : les implacables ennemis de Popiel s'élancent au sommet de

la tour, et, retombant comme une nuée vivante sur le coupable, le

dévorent lui et ses enfants. Ainsi s'accomplit, dit la légende,

la peine due à l'imprécation habituelle du mécréant

:

et vont martyriser le parricide malgré la triple enceinte du cercle

enflammé. Les gardes épouvantés veulent opposer un

autre élément à ces intrépides émissaires

du courroux céleste; le roi, solitaire cette fois, est entraîné

dans une embarcation et vogue rapidement sur le lac de Golpo. Peine inutile!

les rats le suivent et viennent l'ensanglanter de leurs morsures malgré

les coups d'aviron. Leur rage fait plus encore : de leurs dents aiguës

ils perforent l'esquif et le mettent en péril de sombrer. Il ne

reste plus qu'une ressource au meurtrier des frères de Leszek :

il se réfugie dans une haute tour, environnée par les eaux;

mais ces murailles, imprenables pour les hommes, ne le sont pas pour les

rats : les implacables ennemis de Popiel s'élancent au sommet de

la tour, et, retombant comme une nuée vivante sur le coupable, le

dévorent lui et ses enfants. Ainsi s'accomplit, dit la légende,

la peine due à l'imprécation habituelle du mécréant

:

"Puissent

les rats me venir manger!"

Le supplice du roi Popiel n'est pas, du reste,

le seul événement du même genre que raconte Lycosthène

: Hatto, l'évêque de Mayence ,

périt, au dixième siècle, sur son siège pontifical,

assailli par une formidable invasion de rats, qui se ruèrent sur

lui pour venger le peuple opprimé; et, en l'année 997, Wilderolf

ou Wilderold, évêque de Strasbourg, succomba de la même

manière, dans la dix-septième année de son épiscopat.

(A19 / Magasin. Pittoresque). ,

périt, au dixième siècle, sur son siège pontifical,

assailli par une formidable invasion de rats, qui se ruèrent sur

lui pour venger le peuple opprimé; et, en l'année 997, Wilderolf

ou Wilderold, évêque de Strasbourg, succomba de la même

manière, dans la dix-septième année de son épiscopat.

(A19 / Magasin. Pittoresque).

|

En

librairie - Conrad Lycosthène,

Apophthegmata et son annotation manuscrite, t. 1, Slatkine, 1998.

Gaëtane

Lemarche-Vidal, Jardins secrets de la Renaissance, des astres, des simples

et des prodiges, L'Harmattan, 1997. - Jean Céard, La nature

et les prodiges, l'insolite au XVIe siècle, Droz, 1996. Gaëtane

Lemarche-Vidal, Jardins secrets de la Renaissance, des astres, des simples

et des prodiges, L'Harmattan, 1997. - Jean Céard, La nature

et les prodiges, l'insolite au XVIe siècle, Droz, 1996.

|

|

|